- Северные породы собак

- Сибирский хаски

- Аляскинский хаски

- Аляскинский маламут

- Самоедская собака

- Карельская медвежья собака

- Якутская лайка

- Гренландская ездовая собака

- Восточно-сибирская лайка

- Западно-сибирская лайка

- Русско-европейская лайка

- Карело-финская лайка

- Норботтен шпиц

- Норвежский лундехунд

- Емтхунд (Шведская лайка)

- Норвежский элкхаунд

- Вестготский шпиц (Шведский вальхунд)

- Норвежский бухунд

- Лапинпорокойра

- Суоменлапинкойра (Финский лаппхунд)

- Шведский лаппхунд (Лапландский шпиц)

- Аборигенные собаки нашего севера

Северные породы собак

7 минут на чтение

Северные породы собак – это те питомцы, которые могут легко перенести любые климатические условия и особенно мороз, они выносливы, обладают густой шерстью и хорошим нюхом. Интересно, что многие открытие в Арктике были сделаны с помощью северных собак и ездовых пород. Потому что их вывели именно для работы на упряжке.

Важно понимать, что многие из северных пород собак могут использоваться в виде домашних питомцев, но не на юге. Ведь из-за густой шерсти и подшерстка перенести жару питомцам будет сложно. Особенно, если вы хотите использовать их, как сторожевых и охотничьих.

Самыми популярными породами считается:

- сибирский хаски;

- аляскинский маламут;

- самоед.

Сибирский хаски

Сибирский хаски внешне схож с маламутом, но меньше. Порода была выведена селекционерами, ранее их использовали племенам севера, как охотничьих и ездовых, но с большими грузами. Название появилось от слова «эски», как величали племена Арктики. Особенность породы в том, что они способны перевозить тяжелый груз на длинные расстояния. Также они обладают голубыми глазами, густой шерстью и весом до 30 кг. На данный момент питомец используется, как компаньон и цирковая собака для шоу.

Аляскинский хаски

Аляскинский хаски до сих пор не внесен в классификацию FCI, но именно его считают предком сибирской хаски. Сама порода появились естественным образом, имеет много общего с новой северной хаски, хотя по размеру немного меньше, до 25 кг. Племена использовали аляскинскую хаски для охоты и охраны жилища, запрягали в упряжку. Шерсть – густая, серого, белого, бурого окраса.

Аляскинский маламут

Аляскинский маламут был выведен на севере еще дикими племенами больше трех тысяч лет назад, среди его предков – полярный волк. Название пошло от наименования племени «малемьют». Использовались для езды в упряжке, перевозке груза и в охране жилища. Шерсть – густая с подшерстком, окрас – волчий. Питомец требует внимания и постоянных физических тренировок.

Самоедская собака

Самоеды – одна из самых популярных собак в мире, внешне напоминает милого мишку. Название пошло от племени самодийцев. Ранее использовались для выпаса животных, в езде редко принимали участие. Только после начала экспедиций в Арктику самоедскую собаку стали применять в езде в упряжке. Порода отличается выносливостью, активностью, неприхотливостью в вопросе питания. Шерсть – пушистая белого окраса, средний размер – до 30 кг.

Карельская медвежья собака

Внешне карельская медвежья собака имеет много общего с русской лайкой, хотя эта порода встречается гораздо чаще. Используется для охоты, выслеживания крупных животных и охраны жилища. Отличный нюх и охотничьи качества заложены генетически, но воспитывать и тренировать медвежью собаку нужно постоянно. Шерсть – густая, пушистая, рыжего окраса.

Якутская лайка

Якутская лайка появилась на северо-востоке России в районе «собачьих рек». Использовались питомцы для упряжки, охоты на крупного зверя. Внешне якутская лайка имеет средний размер, крепкие лапы, густую шерсть пятнистого окраса (бело-черный, черно-рыжий). Питомец легко переносит любые климатические условия, достаточно вынослив.

Гренландская ездовая собака

Гренландская ездовая собака достаточно редкая порода в наше время, появилась в Гренландии, использовалась для езды в упряжке и на охоте. Внешне – это крепкая, выносливая, мускулистая собака. Шерсть – густая, окрас – белый, пятнистый, серый, бурый. Особенность в том, что гренландская ездовая собака приспосабливается ко всем условиям проживания, но в квартире лучше не содержать.

Восточно-сибирская лайка

К восточно-сибирской лайке относится несколько подвидов собак, которые до сих пор развиваются и преображаются внешне. Появились питомцы на территории России, были выведены древними поселениями восточной части страны. Внешне – это крупные собаки весом до 50 кг, шерсть – густая с подшерстком. Использовались лайки, как ездовые и охотничьи. Восточно-сибирская лайка имеет тяжелый характер, но легко переносит мороз и холод.

Западно-сибирская лайка

Западно-сибирская лайка также появились на севере, в Сибири, но в западной части. Эти питомцы – отличные охотники на крупного зверя, для перевозки грузов никогда не использовались. Сейчас могут использоваться, как охранники для жилища. Рост – до 55 см, вес 30 кг, шерсть – густая, светлого, черного или бурого окраса.

Русско-европейская лайка

Русско-европейская лайка была выведена искусственным образом на территории России, используется для охоты и загона крупного зверя, но после специальных тренировок. Внешне – крупная, мощная собака ростом до 60 см. Шерсть – средней густоты, с подшерстком, окрас – черный, белый, пятнистый, бурый. Сейчас русско-европейская лайка используется, как сторожевая или компаньон.

Интересно, что многие породы лаек были выведены искусственным путем после отбора лучших аборигенных пород с просторов Сибири. Поэтому каждый вид имеет отличный размер, окрас и назначение.

Карело-финская лайка

Карело-финская лайка или финский шпиц – та порода, которая способна жить не только на просторах севера, но и в городе. Внешне собака имеет небольшой размер, пушистую и густую шерсть, рыжий окрас. Используется, как компаньон, охранник и охотник, но требует обучения и тренировок.

Норботтен шпиц

Норботтен шпиц впервые появился в Швеции, сейчас относится к исчезающим породам собак, но заводчики занимаются восстановлением. Ранее шпиц применялся, как охотник и крысолов, сейчас – для охраны и в качестве компаньона. Внешне питомец имеет небольшой размер, сильные лапы, густую шерсть белого-рыжего окраса.

Норвежский лундехунд

Норвежский лундехунд сейчас находится на гране исчезновения, использовали породу для охоты на скалах или в воде, сейчас в виде компаньона. Лундехунд популярен в Норвегии и всех северных странах, требует внимания хозяина и обучения. Внешне – средний размер, массивные лапы, большие стоячие уши. Шерсть – густая, есть подшерсток, окрас – серый, белый, рыжий, вес до 8 кг.

Емтхунд (Шведская лайка)

Емтхунд или Шведская лайка была выведена в Швеции для охоты на больших животных, потому что породе присуща выносливость, хороший нюх, агрессия и настойчивость. Емтхунд не приживется в квартире и условиях города, требует постоянных тренировок. При должном воспитании может выступать в роли охранника или компаньона. Внешне – собака среднего размера, серого или волчьего окраса с мускулистыми лапами.

Норвежский элкхаунд

Норвежский элкхаунд появился в Норвегии, похож на шведскую лайку, был выведен для охоты. Внешне имеет крупный размер, рост до 55 см, густую шерсть с подшерстком, серый, белый и пятнистый окрас. Лучше не содержать в квартире, требуется много места для тренировок и прогулок.

Вестготский шпиц (Шведский вальхунд)

Вестготский шпиц или Шведский вальхунд был выведен для выпаса рогатого скота, появился на севере шведских поселений. Может использоваться для загона животных и охраны дома. Внешне – коротколапая, небольшая собака с густой шерстью серого, белого, пятнистого окраса. Требует воспитания и обучения.

Норвежский бухунд

Норвежский бухунд появился в Исландии, имеет родственные связи с исландской овчаркой. Ранее использовался для выпаса и загона животных, сейчас – как компаньон. Можно содержать в квартире, если много выгуливать и обучать, с рождения привиты качества охранника и охотника. Внешне – это крупная порода с мускулистыми лапами, густой шерстью светлого окраса.

Лапинпорокойра

Лапинпорокойра или Лопарская оленегонная собака появилась искусственным образом после селекции аборигенных охотничьих собак севера. После того, как древние племена начали разводить крупного зверя, оленегонную собаку начали использовать для выпаса, езды в упряжках. Некоторое время порода находилась на границе исчезновения. Внешне имеет средний размер, мускулистые лапы, густую шерсть черного окраса.

Суоменлапинкойра (Финский лаппхунд)

Суоменлапинкойра или Финский лаппхунд появился в Финляндии для охоты, выпаса и загона животных, охраны домов от диких зверей. Внешне напоминает мишку размером до 20 кг, имеет густую и пушистую шерсть серого, белого, пятнистого окраса. Появился лаппхунд естественным образом, считается потомком волков. Может содержаться в квартире, но требует воспитания.

Шведский лаппхунд (Лапландский шпиц)

Шведский лаппхунд или Лапландский шпиц был выведен на просторах Лапландии для выпаса и загона домашнего скота, сейчас используется, как компаньон или декоративная собака. Внешне имеет небольшой размер, массивные лапы, густую и блестящую шерсть, черный окрас. Может использоваться, как охранник, но при должном воспитании.

Интересно, что большинство северных пород собак имеет добрый, покладистый характер, несмотря на то, что используются для охраны и защиты. Такие качества, как агрессия, злоба и полная самостоятельность, им не присущи.

Аборигенные собаки нашего севера

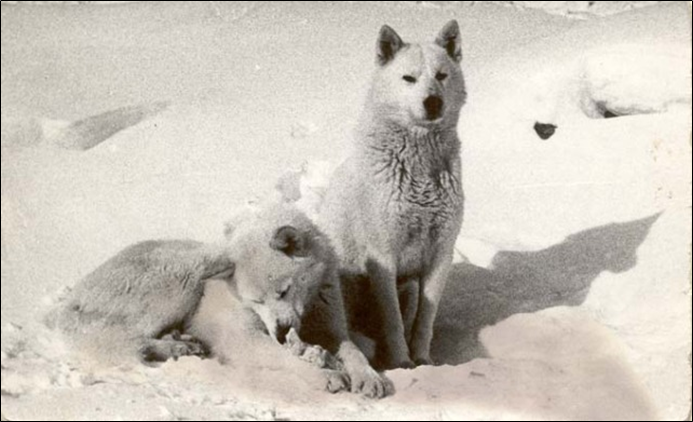

Фотография Николая Гернета, GeoPhoto.ru

Что такое «севера»

«Север» — понятие не только географическое, но и социокультурное. «Северами» называлась территория, где условия жизни и общий уровень освоенности были ниже. Движение от комфорта к экстриму не всегда связано именно с северным направлением. Иногда это был и Дальний Восток, о котором говорят, что там «широта крымская — долгота колымская».

Когда-то в средние века таким «севером» по праву считались и те места, которые сейчас — в культурном смысле — так давно не зовут. Например, средняя полоса Восточно-Европейской равнины. Потому слово «Север» имеет и психологический оттенок.

Индикатором того, что территория до сих пор находится в психологическом пространстве «Севера», всегда были северные аборигенные собаки, то есть те животные, которых человек взял, по сути, от самой природы, а не вывел путём направленной селекции. Они были с ним исконно, ещё в те времена, когда он и сам не был «цивилизованным». Без них освоение жестоких к чужакам широт не могло бы состояться. Их близость к дикому предку во многих признаках (в том числе сложной рассудочной деятельностью, универсальностью поведения) способствовали этому.

Этап 1. Совместное выживание в эпоху мамонтов. Ты — мне, я — тебе.

В ледниковую эпоху, кочуя за стадами диких травоядных, обеспечивали себе выживание небольшие группы первобытных охотников. Примерно такую же жизнь вели и представители рода Canis, то есть различные «волки». Под влиянием изменившихся условий среды волки очень быстро меняют свои размеры, стратегию поведения. Ведь разнообразие поведения — условие выживания! Даже современные представители титульного вида Canis lupus заметно отличаются друг от друга. А тогда и подавно.

Не стоит фразу «собака произошла от волка» понимать буквально. Речь — о разнообразных внешне и по поведению представителях рода. Это и огромные неутомимые охотники за бизонами, которые стаей могли завалить крупного быка. Это и сравнительно небольшие звери, которые ориентированы на мелкую дичь, или довольствуются «остатками с барского стола». Козырем таких псовых была мобильность, способность найти добычу при помощи прекрасного чутья в условиях, когда её мало.

Охотники-люди научились расправляться с крупной дичью при помощи разнообразных орудий промысла. Но они не обладали ни мобильностью четвероногого хищника, ни его чутьём. Им явно требовался помощник, причём добровольный. Принуждение — большая роскошь для тех тяжёлых времён и условий.

Палеонтологическая летопись не очень полна. Многое из того, что мы думаем о жизни тех времён — гипотезы. Но данных достаточно много, чтобы говорить о научных гипотезах. Сегодня представление о добровольном сотрудничестве собаки и человека считается в научных кругах достоверным.

Но какие именно представители рода Canis, какие именно «волки» сообразили, что человек может быть им полезен? (Да, думаю, что скорее именно так, а не наоборот. Инициатива шла от них).

Скорее всего, изначально это были сравнительно небольшие «дикие собаки» (будем называть их так, чтобы отделить от современного волка, шакала или койота). Стаи крупных плейстоценовых волков вполне обходились и без помощи какого-то медлительного двуногого. А вот тем, кто поменьше, очень нелишним было и то, что люди способны разделаться и с бизоном, которого они, собаки, сумеют отогнать от основного стада. И с бараном, которого удалось окружить и запереть на одиноком утёсе. А за неоценимую помощь они получали часть добычи. Для привлечения же крупных, но медлительных компаньонов (людей) добровольные помощники стали использовать лай.

Так или примерно так появилось древнейшее взаимодействие двух видов, которое мы привычно называем «охотой с лайкой». И особенно актуальным это было именно на Севере, где разнообразие и количество дичи было ниже, чем на юге.

Первый в мире транспорт

Мы уже отметили, что не было резона крупным плейстоценовым стаям волков вступать во взаимодействие с человеком. Однако исследования митохондриального ДНК показывают, что и в Северной Америке, и на холодном северо-востоке Азии первобытные собаки находились в родстве с крупным плейстоценовым волком.

А дело тут, очевидно, вот в чём: перед азиатским первобытным человеком встала задача освоения новых земель, потребовалось перевозить грузы на большие расстояния. Стали нужны крупные собаки для волокуш: имущество погружалось на шкуру, которую они тащили. В условиях таёжного промысла так иногда используют собак и сегодня.

Приручали ли первобытные люди огромных волков? Вряд ли. Скорее всего, это была организация вязок. В период течки суку привязывали в местах обитания диких сородичей и дожидались «жениха из леса». Подобная практика до последнего времени существовала, например, на Чукотке — скорее всего, как отголосок древних традиций. Итак, ещё в эпоху мамонтов на северо-востоке Евразии появилось ездовоое собаководство, собаки стали крупнее. Это позволило дойти по замёрзшему Берингову проливу до Америки.

Да, собаки стали крупнее, но разве на охоте и в других сферах жизнедеятельности они перестали быть важны? Ничуть не бывало. Их потомки до сих пор живут на Чукотке и не только. Они приобрели «новую специальность», не утратив ни былых навыков, ни универсальности.

Этап 2. Вдали от цивилизации

Конечно, огромная часть «цивилизованной» Европы, Азии и Америки перестала быть «Севером» в психологическом смысле этого слова. Вечная борьба со стихией отошла на второй план для многих народов. Но не для всех. И соратниками северного человека так и остаются собаки, мало изменившиеся со времён первобытности.

Даже если они и изменялись, то не из-за целенаправленной селекции, а, скорее, в связи с изменением условий, в которых приходилось теперь существовать. По сути шёл тот же, в огромной степени природный отбор. Поскольку многие собаки северных народов дожили и до письменной эпохи (а некоторые и до наших дней), сказать мы о них сегодня можем гораздо больше и подробнее, чем об их первобытных предках. Теперь мы имеем ещё и достоверные факты.

У каждого народа, который ведёт традиционное хозяйство в равновесии с ландшафтом, не изменяя его, была своя собака, которая отличалась от других. И все они обладали (и обладают, кто уцелел) рядом признаков, роднящих их друг с другом и с диким предком.

Поскольку тут несомненна связь с «вмещающим ландшафтом» (как называют этот феномен учёные), нам кажется целесообразным поделить их по этно-ландшафтному признаку.

Итак, существуют три основные группы аборигенных северных собак:

Собаки тундры и лесотундры

По всей вероятности, собаки этого типа максимально близки к тем небольшим первобытным «волкам», которые вступили в симбиоз с человеком. Из тех собак, кто уцелел в практически неизменном состоянии до наших дней, можно назвать ненецких лаек. Ландшафты, в которых они живут сегодня, близки к тем, которые были характерны для времён мамонтов. Только ныне это открытая тундра, а тогда — тундростепь. Сегодня ненецкие лайки работают в оленеводческом хозяйстве, и опираются при этом как раз на те инстинкты, которые были им присущи в те времена, когда олени были дикими. Не утрачены и охотничьи навыки. Ещё в 30-е годы прошлого века их универсальность была особенно актуальна, на что указывал исследователь М.Г. Волков. В тундре важен богатый шёрстный покров — длинная ость с подшёрстком. Это необходимая защита не только от стужи, но и от жаркого солнца. Поскольку крупный размер здесь не нужен, а важна скорость передвижения и выносливость, эти лайки небольшие. Скорее всего, они немного меньше своих (тоже не таких уж больших) диких предков. Но не обязательно: в сторону северо-востока ненецкие лайки бывают несколько крупнее. Там они вполне годятся тянуть сани, особенно быть передовиками упряжек (смышлённы!).

Ненецкая лайка Яха Кинос Катерины Руран. Фото Анны Фукс из архива автора.

В связи с «глобальным потеплением» после ледникового периода, появился новый для природы ландшафт — глухая тайга. Этот огромный лесной массив разделил древнюю тундростепь на тундру и степь и стал огромным, мало проходимым барьером между Севером и Югом. Стадные животные тайгу не очень жалуют. Там вообще сравнительно мало дичи, но человек — опять же при помощи четвероного друга — освоил и это не очень дружелюбное место.

Что же такое аборигенная таёжная лайка? Это собака, которая приспособилась к условиям тайги и взаимодействию с таёжным охотником.

Тайга разнообразна, бывает горной и равнинной. Таёжные лайки разных народов отличимы друг от друга. Вернее, увы, были отличимы, так как в прежнем виде их практически не осталось. И виной тому не чума, не холера, а. селекционеры ХХ века, которые на основе аборигенных пород создали четыре породы, заменившие собой старожилов. Многие качества своих предков заводские лайки сохранили, но утрачено неповторимое разнообразие, обеднён генофонд собак, чётко приспособленных к определённой среде обитания. Что-то оптимистическое можно сказать об эвенкийской лайке (старается сохранить Б. Л. Корнейчук). Считать ли исчезнувшими навсегда зырянскую, мансийскую, хантейскую, нанайскую и других уникальных таёжных лаек? С одной стороны — безусловно. Но их качества растворены в современных культурных породах, и это вызывает осторожный оптимизм.

Ну, а чем по существу отличается таёжная лайка от тундровой? Ей вредна слишком пушистая шерсть. В тайге часто бывают осадки, подшёрсток намокает и превращается в обузу. Предпочтительны ноги подлиннее, потому как глубокий снег без наста; покрупнее размеры: не всегда в тайге убежишь от опасного хищника, не всегда защитит человек с ружьём или с луком.

Представители одного из подтипов эвенкийской лайки Средней Сибири. Пос. Суринда Эвенкийского муниципального района. 1991 г. Фото С. Л. Корнейчука из архива автора.

Собаки побережий морей и рек

Я уже говорил, что когда-то первобытные люди (прежде всего, племена северо-востока Азии) создали крупную волкообразную собаку, очевидно, исходя из потребности тащить волокушу. Считать ли это первым проявлением селекции? И да, и нет. Скорее всего, с одной стороны, это было направленное действие: не пришли крупные собаки к человеку сами. Но с другой — мы имеем дело с прирученным крупным волком древней тундростепи.

Со временем культура ездового собаководства приобрела современные черты. Появились нарты. Когда в Заполярье и тайге основным транспортным средством оставался северный олень, на северо-востоке собачья упряжка долго была незаменима.

И пусть собаки такого рода изначально появились для дальних путешествий, но, по иронии судьбы, их сохранности способствовало оседлое хозяйство, приуроченное к побережьям морей и рек. Рыбу и добытого морского зверя надо возить. Собак надо кормить той же рыбой. Но береговой житель не только рыбак — он и охотник. Поэтому его собаки не утеряли охотничьих качеств. Кроме того, стайное поведение необходимо и в упряжке. Так что и тут, по сути, эксплуатируются природные заделы.

В Новое время эти собаки оказали огромное влияние на уже цивилизованное покорение Севера. Они использовались и в почтовых перевозках, и в дальних путешествиях.

Что же до внешности и соответствия вмещающему ландшафту: для береговых лаек (как и для тундровых) характерна «богатая одежда»: жестковатая, порой удлинённая ость, могучий подшёрсток. Обычен несколько растянутый формат, который хорош для передвижения «волчьей» рысью, что и в упряжке в самый раз.

Наша чукотская лайка, пёс Тони завода Николая Калянто (пос. Нешкан, Чукотка). Фото автора.

Несколько слов надо сказать и о современном состоянии береговых собак.

Чукотская лайка — типичный их представитель — сохранилась во вполне первозданном виде.И это, пожалуй, всё из внушающего оптимизм. Борьба с ездовыми собаками как с «устаревшим» способом передвижения подкосила былое многочисленное поголовье. Завозятся культурные «хаски» и др., идёт метизация. И даже «рекламные» гонки упряжек до 2040 км с Камчатки на Чукотку в 90-е положение не спасли (автору этих строк посчастливилось участвовать в том памятном проекте). Уходят от нас камчатские лайки, имевшие мировую славу лучших. Нет уже лаек нивхов, которые так беззаветно служили и дома, и в антарктических экспедициях иноземцев.

Сохранённые народами Севера сообразительные и приспособленные к тяжёлым условиям четвероногие помощники в дальнейшем помогли уже цивилизованному миру освоить и более суровые широты. При их помощи, их жертвами цивилизация проникла туда, куда не добирались даже представители аборигенных племен. Освоение Арктики было бы невозможно без помощи собак. По иронии судьбы, многие из тех, кто помог человеку в этой борьбе со стихией, либо исчезли с лица Земли, либо ассимилировались и превратились в свои подобия. Особенно в тех районах, которые совместными усилиями «человека и его друзей» превратились в «цветущий сад», как любят говорить романтики. Именно на этих землях они часто несправедливо и безвозвратно забыты.

А вот Север, именно «Север» в своём географическом и психологическом значении, своей отдалённостью, традиционностью хозяйствования сохранил остатки этих пород. Север-чужак стал севером-защитником, их последним убежищем. Где есть «Север» — там есть аборигенные лайки. Где «Севера» уже нет — обычно и след их простыл.

Нормальная эволюция всего сущего направлена на разнообразие, в этом и красота его! Сохранять разнообразие, противиться лукавым антипроцессам – не есть ли это наша задача?

Автор: Олег Широкий, зоолог

1. BEREGOVOY, V. Primitive Breeds — Perfect Dogs.- Hoflin Publishing. 2001.- 424 pp.

2. ДМИТРИЕВА-СУЛИМА М. Лайка и охота с нею. Изд. второе, исправленное.- С.-Петербург, 1911.- 136 с.

3. ШИРОКИЙ Б., ШИРОКИЙ О. Наши северные собаки: Введение в лайковедение. — Издательские решения. 2017.- 558 с.

4. ВОЛКОВА В. В. Забытая экспедиция.- «Охотничьи просторы», альманах, книга 3, 1997, с. 210—234.