Охота с подружейной собакой

Большинство охот связаны с использованием охотничьих собак.

По характеру применения современные охотничьи собаки делятся на следующие группы пород: борзые, гончие, лайки, легавые, спаниели, норные. Основным критерием, которым следует руководствоваться при выборе той или иной породы, является наличие определенных условий охоты и содержание самой собаки.

Разнообразие угодий определяется, в первую очередь, лесорастительной зоной, в которой они расположены, что обуславливает применение определенных пород собак. Так в таежной зоне наибольшее распространение получили лайки различных пород и специализаций, как наиболее отвечающие природным условиям зоны и характерам местных охот. В лесной зоне возможно широкое применение гончих, лаек, легавых, спаниелей и частично норных собак. Лесостепная зона характеризуется разнообразием видов охотничьих угодий, что обеспечивает возможность применения борзых, гончих, лаек (в основном зверовых), легавых, спаниелей, норных. Степная зона характерна наличием больших безлесных пространств, в которых применяются борзые, реже гончие, легавые, спаниели и норные собаки.

Важным моментом при выборе породы собаки является доступность угодий и возможность попасть на охоту в тот или иной сезон года. Так горожанину возможность охотиться выпадает, как правило, во время отпуска, следовательно, для него более доступной и интересной будет ранне-осенняя охота с легавой. Сельскому жителю, предельно занятому в сезон уборочных полевых работ, больше возможностей для охоты с борзыми и гончими в поздне-осенний и зимний периоды. Промысловики и работники лесного и охотничьего хозяйства предпочитают лаек и норных собак. Они нередко уступают на многих охотах более специализированным породам, но имеют несомненное преимущество благодаря разносторонности их применения в различные сезоны охоты.

Охота с собакой по красному зверю. Для травильных и облавных охот по красному зверю (копытным и др.) могут быть использованы несколько пород охотничьих собак. Основными общими требованиями к ним являются: выносливость, вязкость, агрессивность, разумная смелость во время охоты. Отличительной особенностью их также является способность работать по старому (до 24 часов) кровяному следу.

Лайки и русские гончие при активном их использовании по копытным практически утрачивают интерес к другим объектам охоты.

Таксы, ягдтерьеры, континентальные легавые, не теряют своего основного профессионального назначения, будучи притравленными по копытным. Их отличает послушание, позывистость, контакт с охотником, они также и более склонны к кровяной охоте. Таксы наиболее ярко проявляют себя в охоте по черной тропе. Ягдтерьер эффективнее на кабаньей охоте.

Прибалтийские гончие – специализированные «оленьи» собаки. Они послушны, отлично разыскивают зверя, выставляют его на охотников и даже подранка не гонят дальше стрелковой линии; им свойственна и хорошая работа по кровяному следу.

Опытный «фарбер» облаивание подранка начинает обычно вяло и осторожно, только обозначая зверя. При приближении охотника он наращивает энергичность облаивания, мотаясь перед мордой зверя, отвлекая его на себя и не давая ему уйти.

Охотясь на кабана, желательно первые загоны проводить в наиболее удаленных участках с последующим приближением к базе. При наличии собак число загонщиков может быть минимальным (владельцы собак). Им же в обязанность вменяется наманивание собак на перевиденного зверя или его свежий след. Кабаны имеют способность затаиваться, пока загонщик или собаки не выйдут на него в упор. Поэтому действия загонщиков должны предотвращать уход гонного зверя через фланги или в сторону противоположную стрелковой линии. Преследуя подранка с собаками, надо двигаться к месту его остановки в крепях, именно следом собак, которые режут углы, обходя крепкие места на своем пути. На кабана предпочтительны крупные, вязкие собаки, которые в крепях способны спастись от атакующего кабана резким прыжком в сторону (западно-сибирские лайки). В камышах или тростниковых зарослях уход собак от атакующего зверя затруднен, что ведет к высокому их травматизму, а часто и к их гибели.

Кабан более терпим к небольшой собаке, в меру агрессивной, разумно атакующей и затрудняющей его передвижения. Чем менее истерично работают собаки и чем больше отвлекают зверя на себя, тем успешнее охота. Злобные истерично-агрессивные бойцы в первую очередь попадают под клыки кабана. Важно знать манеру работы собак: если они сажают кабана болевыми хватками, то следует продвигаться к месту задержки быстро; если собаки только обозначают зверя, нужно стараться перекрыть его ход.

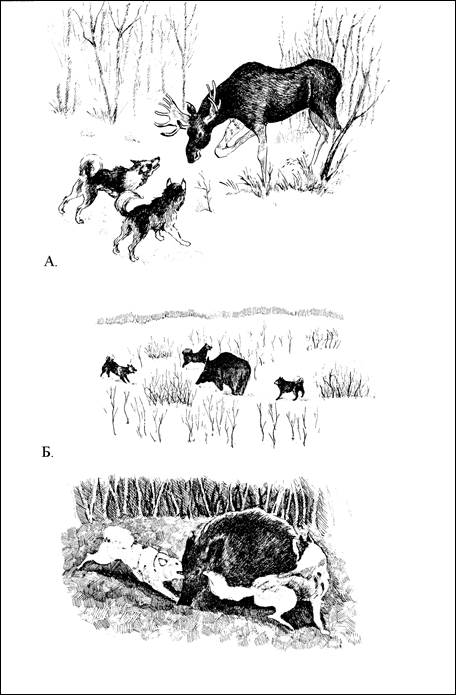

Лося собаки легко останавливают. При ровной, спокойной их работе без лишней агрессивности, обычно после 2-3 попыток отогнать собаку, этот зверь останавливается, принимая позу обороны (рис. 39).

Олени и косули под собакой практически не стоят и быстро уходят,

Рисунок 39. Работа лаек по «красному зверю»: А. – Работа лаек по лосю; Б. – Работа лаек по кабану

поэтому при охоте на них необходима тщательная организация и загона, и стрелковой линии.

О проблемах подружейных собак и охоты с ними

Поляков Игорь Витальевич — зооинженер, кандидат биологических наук. Работал научным сотрудником в ЦНИЛ Главохоты РСФСР, Всесоюзном институте ветеринарной санитарии и экспертизы, Охотдепартаменте РФ. В настоящее время — ведущий охотовед МООиР. Постоянный автор наших изданий с 1994 г.

— Игорь Витальевич, как вы оцениваете современное положение с подружейными собаками в Московском обществе охотников?

— Давайте обратимся к цифрам. Общая численность всех пород охотничьих собак, зарегистрированных в МООиР, всегда претерпевала изменения. Так, с 1978 по 1983 гг. она снизилась с 7243 до 6800. Затем начался ее почти ежегодный рост, и к 1990 году в МООиРе было зарегистрировано уже 10492 охотничьи собаки. Среди них легавых было 1130, а спаниелей 1043. Но после известных политических и экономических событий в стране численность всех пород собак начала падать. Казалось бы, в последние годы можно было ожидать если не роста, то хотя бы стабилизации численности охотничьих собак, однако этого не произошло. Судите сами: в 1995 году наши охотники уже держали всего 801 легавую и 563 спаниеля, в 1997 — соответственно всего лишь 712 и 478, в 1999 — 624 и 393, в 2000 году— 615 и 312. Как видите, цифры говорят сами за себя.

— Изменилось ли предпочтение охотников к породам подружейных собак?

— Если раньше московские охотники предпочитали островных легавых и спаниелей, то к настоящему времени явное предпочтение они отдают курцхаарам и дратхаарам. Здесь даже не нужны цифры: придите на любую выставку, полевые испытания, побывайте в сезон охоты на охотбазах МООиР, почитайте объявления о продаже щенков в “Российской Охотничьей Газете”. Рост численности континентальных легавых у нас начался с начала 80-х годов. Конечно, большую роль в этом сыграла и пропаганда универсальных рабочих качеств этих пород, в том числе и в “РОГ”, “Природе и Охоте” и “Охотничьих собаках”.

— С чем все-таки связано падение численности подружейных собак?

— Сейчас содержание легавой собаки стало для охотника очень дорогим удовольствием. К тому же сезон охоты с легавой у нас в России, особенно в Подмосковье, — самый короткий в Европе. Каждый год легашатникам и спаниелистам “выкручивают руки”, открывая летне-осеннюю охоту в конце августа. В соответствии с Правилами охоты, охотники, имеющие породистых подружейных собак, могут начинать охотиться на болотно-луговую дичь на 2 недели раньше общего открытия. Фактически, такое случается редко. Формально, эту охоту задерживают из-за пожароопасной обстановки в лесных угодьях (хотя причем тут луговая охота, где туман и роса стоят до 10 часов утра!). Некоторые “особо пожароопасные” районы вообще запрещено посещать охотникам до сентября, так что легашатникам Орехово-Зуевского, Егорьевского, Шатурского и ряда других районов “не везет” почти ежегодно. Но все же, с уверенностью могу сказать, что основная причина задержки охоты с подружейными собаками — отсутствие понимания на местах, и это касается не только Московской, но и других областей России. Как легашатник считаю, что здесь необходимы жесткие решения и МООиР, и Охотуправления, чтобы местные охотпользователи не говорили: “Зачем нам какие-то шатающиеся люди с ружьями в угодьях. Они до открытия охоты нам всех уток перестреляют!” Но настоящий охотник, а среди легашатников и спаниелистов их подавляющее большинство, никогда до открытия охоты на водоплавающих не поднимет ружье при взлете утки! Кстати, “бессобачным” охотникам этого не понять.

— Лично мое мнение, как охотника-спаниелиста, летне-осенняя охота на пернатую дичь без собаки — дело несерьезное. Конечно, есть некоторые исключения (например, на рябчика с пищиком, астраханские охоты в плавнях). Два года назад незадолго до открытия охоты погиб мой спаниель и в тот сезон я почти не брал в руки ружье. Каково ваше мнение об этом?

— Я вообще считаю, что на некоторых охотах и в определенных условиях и угодьях охота без собаки — настоящее браконьерство. Например, охота на уток в крепких местах, где без собаки 90% сбитых птиц не достанешь. На весенней тяге без собаки теряется большая часть упавших после выстрела вальдшнепов. Как-то, охотясь на открытии утиной охоты на Пирютинских карьерах, что под Орехово— Зуевым, я добыл 11 крякв, из них только 2 я лично сбил, остальные 9 были найдены или пойманы подранками моим дратхааром Габи. А сколько “дохлятины” ( бессмысленно убитых уток) плавает, например, в озере Лесном, что в Белоомутском охотхозяйстве, да мало ли в угодьях Подмосковья таких “крепких” мест?

— Возвращаясь к проблеме задержки сроков открытия охотничьего сезона с легавыми, не могу не задать вопроса, интересующего всех охотников с подружейными собаками: что будет кардинально предпринято, чтобы в дальнейшем этого не повторялось? Вот ведь и в этом году охоту в Московской области открыли аж 25 августа. Вновь уже ушла большая часть дупеля, местного бекаса и перепела.

— Этот вопрос должен жестко решаться Охотуправлением. И я очень надеюсь, что с приходом нового начальника Охотуправления Московской области он будет решен. Что касается работников службы лесной пожарной охраны, надо достичь с ними договоренности. Почему страдают именно охотники? Ведь любой турист, несмотря на запрет въезда в лес, может спокойно съехать с шоссе и организовать пикник с костром в близлежащей роще.

— После 1972 года у нас стали панически бояться пожаров, а открытие охоты из-за этого задерживается регулярно. Мне запомнилось мнение на этот счет известного кинорежиссера, народного артиста СССР и заядлого охотника Н. С. Михалкова, с которым мы вместе были на дупелиной охоте в пойме Клязьмы. Он говорил: “Почему-то у нас всегда жалуются, что летом очень жарко, а зимой — холодно. Но ведь мы живем в Центральной России, где в июле должно быть сухо и жарко, а в январе должны быть морозы. Если лето сырое и дождливое, это как раз аномалия, а не наоборот!” Очевидно, только в такие “аномально сырые” годы и возможно нормальное открытие охоты?

— Я думаю, один из выходов из создавшегося положения — достичь договоренности с лесниками о закрытии для посещения охотниками не всех угодий, а лишь действительно пожароопасных. Конечно, Охотуправлению проще единым взмахом пера наложить запрет на всю область или весь район. Но можно пойти и по-другому: даже в жаркую погоду выделить отдельные урочища, закрытые для охоты, а на остальной территории охота должна быть открыта в соответствии с Правилами охоты. Кстати, сейчас дорабатываются новые Правила охоты в Московской области. Работая в Охотдепартаменте, я принимал участие в создании Типовых правил охоты в Российской Федерации. По моей инициативе в них был включен пункт о том, что владельцам подружейных собак разрешается охота с породистыми легавыми и спаниелями с 1 августа, независимо от сроков общего открытия и дня недели. Это было бы справедливо. Охотники могли бы заранее приурочивать свои отпуска к этой дате и планировать охотничьи поездки.

— Вот уже много лет в Московской области закрыта охота на серую куропатку и тетерева в сезон летне-осенней охоты.

— Сейчас положение с этими видами изменилось, главным образом, за счет сокращения использования химии в сельском хозяйстве. У нас в МООиР есть охотхозяйства, где численность этих птиц позволяет открывать охоту на них из-под подружейных собак под егерским контролем. Сейчас мы выходим с соответствующими предложениями в Охотуправление.

— Каково, по-вашему, современное положение дел в охотничьем собаководстве?

— В довоенные годы охотничьим собаководством занимались, в основном, люди, которых можно было назвать охотниками— натуралистами. Они страстно любили природу, охоту, собак, болели искренне за свое дело. Они знали и основы практической генетики. Потом начались гонения на генетику. И на смену натуралистам пришли “энтузиасты”. К сожалению, их уже отучили от генетики, селекции, зоотехнии (вспомним гонения на генетику в то время). Сейчас же у руля охотничьего собаководства, стоят в основном, люди, совершенно не разбирающиеся в основах разведения животных. Я не хочу говорить о всех породах, но во всяком случае так обстоит дело с породами легавых, которые мне хорошо известны. Многие делают на собаках бизнес. Ушли в прошлое охотники— интеллигенты, занимающиеся охотничьим собаководством. Им на смену пришли в большинстве своем абсолютно неграмотные в биологии люди.

Если раньше очерки об охоте с легавыми озаглавливались типа “Пойнтер и охота с ним”, позже -”Моя охота с пойнтером”, то сейчас она бы называлась “ Я и пойнтер”. В племенных секторах все хотят доказать одно: моя собака — самая лучшая, и все будущие потомки породы должны быть похожи на нее. К племенному разведению животных надо подходить очень грамотно. Вся зоотехния держится на трех китах: отбор, подбор и выбраковка. Настоящих же специалистов среди собаководов очень мало.

— Как вы относитесь к появлению многочисленных клубов внутри пород?

— На фоне “зоотехнического одичания” и свободы создания объединений породы стали растаскивать по клубам. Возглавляют их либо проходимцы, либо неудачники по жизни, которые хотели бы сделать себе имя. Каждый клуб имеет свой устав, начинается неприязнь к нечленам клуба и их собакам, склоки между собаководами. Нет единого руководства.

Я считаю, что охотничье собаководство — дело государственное. Необходима единая законодательная политика государства в области охотничьего собаководства. Недопустимо разрешать растаскивать породы по разным “псевдонациональным” клубам. Необходимы единые правила проведения выставок, выводок, стандарты на породы. Практическая работа и законодательная инициатива должны исходить из крупных кинологических центров (типа МООиР). За ними — будущее. Единый кинологический совет должен быть при Охотдепартаменте России. Но здесь имеется большое “НО”. В настоящий момент в Департаменте нет ни биологически и зоотехнически грамотных кадров по охотничьему собаководству, ни общей концепции по этому вопросу, ни желания заниматься этим.

В проекте будущего “Закона об охоте”, насколько мне известно, нет ни слова об охотничьем собаководстве. В то же время, есть большая опасность “государственного зарегулирования” такой тонкой материи, как собаководство — начнут все лицензировать (введут лицензии на вязку, продажу щенков и т. д.). Иными словами, “государственная крыша” может свестись к очередным поборам с собачников, а не к реальной помощи.

— Как вы относитесь к FCI?

— В последние годы появилась тенденция к резкому увеличению числа шоу-выставок, где владельцы выставляют абсолютно нерабочих собак, вся оценка которых основывается на красоте и экстерьере. Но как и во всех конкурсах красоты, это — субъективная оценка. Я считаю, что в FCI работают не слишком компетентные в зоотехнии люди, а об их компетентности в охотничьем собаководстве и говорить нечего.

Помимо утрат охотничьих качеств, есть здесь и еще одна опасность. Уж очень велико там влияние “зеленых”, противников охоты, которые не задумываясь запретят притравку, преследование собаками зверей и птиц, то есть фактически то, ради чего и созданы охотничьи собаки. Одним словом — с FCI нам не по пути!