- Охота на красного зверя

- Фильм «Охота на красного зверя» из цикла: «Настоящее-прошедшее»

- Охота на «красного зверя»

- Читайте также

- Ни зверя, ни птицы… Еще бы![110]

- БЕЖАВШИЙ ОТ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗВЕРЯ»

- ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.)

- Изгнание торжествующего зверя

- По следам голубоглазого зверя

- ЧИСЛО ЗВЕРЯ

- ЧИСЛО ЗВЕРЯ /2-я часть/

- Глава 14 Спасение Чубайса Охота на крупного зверя

- Iron Maiden: явление Зверя

- Знак Зверя

- ОХОТА НА ЗВЕРЯ

- 7 ТРИУМФ ЧЕЛОВЕКА И ЗВЕРЯ

- Логово Зверя

- Часть II Возвращение Зверя

- ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.)

Охота на красного зверя

Белая пена, что выпала ночью, к обеду осела, сплотнилась до лёгкого коврика. Семён Васильев знал только пятнадцать имён снега, а вот дед его – больше двадцати. Да-а. Семён скучал по родне, если это можно так назвать, с тех пор как выбрал русскую женщину. Нюччу, значит. Нючча – она и есть нючча, её по улусам по родственникам не повезёшь, не примут. Любовь. Семён как увидел её, новую продавщицу в сельмаге, высокую, большую, с белой копной, задумался. Она его сразила. Принёс ей на следующий день бурую шкуру, кинул на прилавок и женился. Семён, настоящий саха, жилистый охотник, был знатным медвежатником. А теперь? Так, соболевал потихоньку. Верно, промысловики на смех его при встрече поднимают: Семён одно обкладывает да стережёт свою берлогу с единственной медведицей Любкой. Спустя некоторое время её светлые волосы отросли от корней и оказались тёмными. Семён ещё больше поверил в предание, что медведь – обращённый человек. А ещё Семён знал от предков, что медведей породила женщина. Вот такая, как его Любка. Беда только, она на охотников сама вешалась да пила не в памяти. Не прошло и года после свадьбы, как Любовь его второй раз сразила. Она мужа встретила пьяная в обнимку с заезжим кавказцем. Потом она долго ругала Семёна за то, что тот вернулся рано, вонючий, что денег в дом не принёс. Что другие промысловики вон давно платников на охоту водят. А он месяцами драных соболей по тайге гоняет и получает за это копейки. Семён сутулился и отмахивался от беснующейся жены, но любил по-своему. Любовь со звериным оскалом по его карманам горькую жижицу рыскала, а когда находила, глядела на Семёна небитой собачонкой. Так и жил Семён с Любовью от нежного роя бабочек в животе до хищной жажды безумия. Семейная жизнь, ох, как его изматывала. Куда там на медведя? Добыча медведя – далеко не забава. Это серьёзное занятие настоящих мужчин, стоящее на исконных таёжных традициях охоты на красного зверя. Это только на детских картинках медведь – душечка. Семён отродясь знал, что в тайге нет зверя сильнее и умнее, а ещё подлее. Одно неверное движение – схарчит тебя, не побрезгует. Крепкие нервы нужны, однако.

Только здесь, в тайге, Семён и отдыхал. Сахарно-снежный соболиный след: в донце – от мягких подушечек, а вокруг – царапки от коготков. Рядом — стежки собачих лап. Переплетенья… Когда с дедом охотился, лес и выше, и сильнее был. Сейчас сохнет то там, то здесь не понятно от чего. Да и промысловики нынче иссохли почти все: кто от безделья, кто от безнадёги… В богатые места Семён не ходил – далеко. День до места промысла, там палатка, день — обратно до зимовья. Набил соболя, добыча плеча не тянет, и скорей — домой. Всё пешочком. Он да лайка Найда. Хотя какая она лайка, настоящую собаку днём с огнём нынче не найти, так себе, помесь, след берёт и ладно. Да и дурная порой: полайки через раз путёвые. Вот чего зашлась сейчас? Семён как от назойливой мухи отмахнулся от Найды, которая плясала вокруг… Эсэ!

На снегу при любом аллюре медведя отпечатывается вся его ступня, а тут следы задних лап перекрывают отпечатки передних. Куда ж ты так помчался, мишук? Охотник быстро вскинул ружьё, и корпусом резко – вправо-влево. Семён так весь в слух обратился, что услышал, как мороз в тайге зазвенел. И тут же сообразил, что от его старенькой тозовки толку мало, всё равно, что в медведя семечками плеваться. А бестолковая Найда уже кинулась по следу. Бросился Семён вдогонку, а криком отозвать не смеет. Где-то правее лай оборвался противным визгом. Семён глянул через кусты – и волосы у фартового охотника вздыбились. Найда на коряге повисла, перламутровые кишки из-под мягкой шёрстки на холоде дымятся. Рядом добротное ружьё в снегу валяется. Только новичок такое из рук выпустит. Огромный медведь ревёт и ломает больное дерево, на котором только страхом держится человек. Без ружья – шансов нет. Сам-то матёрый медведь наверх не лезет, лень ему, а вот сил немереных хватает, чтоб скинуть двуногого. Семён сморгнул красные круги перед глазами и отчётливей увидел, как зверь с разбегу толкнул дерево, как человек полетел вниз. Косматый его подхватил, добычей теперь играет, из лапы в лапу перекидывает, человечишко из стороны в сторону мотыляется. Куртка на нём – разом в хлам. Пух и перья, кровь и крик кругом. Эх, на удачу! Семён спружинил, ещё раз, подобрал чужое ружьё. Ничего такое, да ни в жизнь не накопить. А в этот миг человек уже под медведем бьётся, руками прикрывается, а зверь клыками дерёт его: и ручонки, и головёшку. Не жилец, однако. Семён дёрнул затвор – клац, и с колена, сзади, вдоль хребта, чтоб точно. «Бах!». Намозоленный палец охотника плавно скользнул с курка.

Зверь обмяк, но не завалился. Семён плечом упёрся в косматую тушу, поддал, еле вытащил из-под хищника человека. Тот скулить перестал, как якута увидел, и вышел вон из сознания. А вот сознание Семёна начало возвращаться. Скорость жизни снова приняла обычный ритм: звериная замедленность восприятия пропала. Медведю должное отдал: спасибо за хорошую охоту. Человеку: тайги не нюхал, а туда же. Семён с минуту смотрел на два распластанных тела: давил зверя в себе. Освежевать добытого медведя, жир, желчь, шкура? Волочь полумертвого человека, жизнь которого для Семёна не дороже собаки? Или полуживого? Якут внимательно осмотрел рваные раны, чем мог перевязал, скинул свой куртец поношенный, обмотал и связал им человека на манер сумасшедшего в дурдоме, чтоб меньше раны растряслись, и взвалил ношу себе на плечи. Понёс. До зимовья с грузом до темна бы добраться, однако.

От зимовья дым свечой вверх. На шум к ночи многие подтянулись. Отец потерпевшего местным воротилой оказался: за сыном МЧСовский вертолёт прислал. Говорят, зашьют пацану всё, жить будет. Говорят, что хотели на берлоге медведя брать да, видать, подшумели зверя, тот ушёл, но дал круга и встретил охотничков почти у зимовья. Мог: на подлюка это похоже. Говорят, выстрелу позавидовал бы сам великий медвежатник князь Ширинский-Шихматов. А бывший промысловик, из тех, что к платной охоте подвязался, но сам сдёрнул от медведя и платника своего бросил, теперь гроша не стоит. Про Семёна говорили, что настоящего мужика за версту видно. Что его самого надо в Красную книгу внести. И всё это под хрустальную, которая даром досталась. Её молодой горе-охотник собирался пить после удачной охоты. Наш якут отогревался и жалел о брошенном в лесу медведе.

…К закрытию охотничьего сезона Семён собрал соболей, которые остались после сдачи лицензионных шкурок, и пошёл к скупщику, к дельцу, который на пушнине давно состояние сколотил. Коммерсанта того Бесом все звали, а за что, про что, Семён не ведал. Да и надо оно ему было, узнавать? Промысловик знал охоту, тем и жил, тем и Любку свою кормил.

Пришёл. Кить соболей на стол, а сам глаза долу. Комерс – хозяин, ему не с руки шкурки пересчитывать. Даже не поднялся навстречу, сесть охотнику не предложил. Барствует за соломоновым кедровым столом, красным сукном застланным. Соболя, хоть и вывернутые наизнанку, всё равно на красное золотом упали.

— По две тыщи всех заберу. Рублей. Идёт?

Семён быстро облизнул губы, переступил с ноги на ногу.

— Чё там мнешься? – через губу сказал Бес, глядя на низкорослого, узкоглазого, безбородого якута, одетого во что зря.

— По три, однако, — выпалил охотник и тут же пожалел. Торговаться, как посмел? вот сейчас сбросит моих соболей на пол, ползай потом, собирай, унижайся. Другого скупщика не будет: они давно меж собой всех нас, промысловиков, поделили. Семён вспомнил про Любовь и решил стоять перед Бесом до конца.

Бес опешил от такой наивности, но вида не подал. Он привык всё брать по своей цене, а тут какой-то саха условия навязывает. Беса это даже позабавило:

— Накину за смелость, так и быть. По две четыреста – отличная цена. Или другого ищи.

Семён молча махнул шапкой и на соболей своих, и на торг этот, и на жизнь свою с Любкой вместе.

Бес холёной рукой сдёрнул резинку с пачки, зыркнул блестящим глазом на соболей, усмехнулся, отсчитал. Подержал деньги ещё чуток, будто дразнил, только потом отдал охотнику. Со вздохом облегчения Семён сунул бумажки в карман. Бес снова усмехнулся простоте якута.

— Это ты что ли моего сына от медведя спас? – спрашивает его Бес.

Бес смотрит на промысловика сверху вниз, вынимает из уже початой пачки ещё одну купюру и подаёт охотнику:

— На вот тебе, ещё.

Семён нутром чувствовал в этом жесте подачку, но протянул руку, взял деньгу и туда же её, в карман, не глядя. Не хотел же брать, однако.

Семён вышел в весну, щурясь северному солнцу, и потопал домой, в логово бера, где бурая медведица Любка будет снова грызть ему спину. Охота на красного зверя продолжится.

Фильм «Охота на красного зверя» из цикла: «Настоящее-прошедшее»

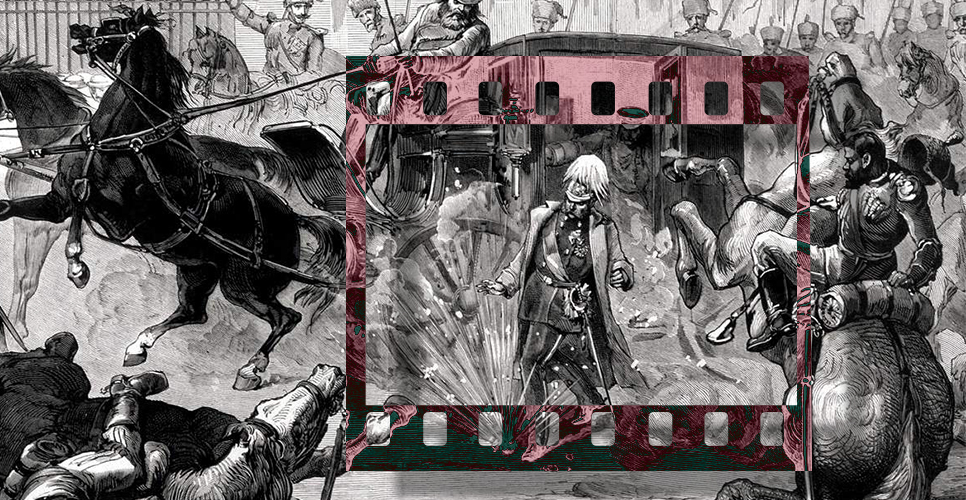

Эта мистическая история произошла в Санкт-Петербурге в феврале 1881 года: «На подоконнике лежала растерзанная птица… Окна кабинета императора Александра II, в котором он спал на жёсткой солдатской койке, выходили на Дворцовую площадь.

Уже несколько дней подряд утро царя начиналось с жуткой картины – схваченное морозным узором стекло, а за ним — окровавленный, мёртвый голубь. Александр не сомневался: «Это знак. Это конец».

Александр II был мистиком. Для окружающих не было секрета в том, что он нередко принимал участие в сеансах спиритизма, вызывал дух своего отца императора Николая I, задавал ему вопросы о Крымской войне. Он во всём видел тайную связь и неслучайность происходивших событий. Некоторые современники считали его слабым человеком. Хотя, это мнение субъективно. Оценки историков в большинстве своем сходятся на том, что ни один император после Петра Великого не сделал для родного Отечества столько, сколько Александр II. Но, в отличие от Петра I, по меткому выражению исследователей, «ломавшего Россию через колено», Александр Николаевич сочувствовал своему народу, естественно, настолько, насколько это было позволительно царю. Его реформы встречали отчаянное сопротивление со стороны политически влиятельных государственных кругов, однако это не останавливало императора на пути к поставленной цели. Александр II стал мишенью для членов террористической организации «Народная воля», многие годы находясь под ее прицелом в роли «Красного зверя». Именно так его «окрестили» террористы, к которым он был уважителен и интеллигентно благосклонен. «В них есть что-то рыцарское…», — говорил о злоумышленниках император. Доподлинно известно, что именно эти «рыцари» поставили роковую точку в его яркой и в то же время полной драматизма судьбе.

Фильм «Охота на Красного зверя» не претендует на презентацию Александра II по общепринятым канонам, как царя-реформатора, освободителя. Авторы картины, основываясь на привлечении ранее не обнародованных архивных документов и малоизвестных фактах, рассказывают о личной жизни Александра II, через призму прошедшего времени рисуя живой, одухотворенный образ императора.

Хронометраж – 26 минут

В программе принимают участие: Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества; Константин Могилевский, исполнительный директор фонда «История Отечества»; Андрей Яновский, заместитель директора Государственного исторического музея; Юрий Манойленко, главный специалист Государственного исторического архива; Михаил Дединкин, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа; Юлия Сафронова, декан исторического факультета Европейского университета.

Автор сценария – Наталия Спиридонова

Режиссёр – Игорь Холодков

Продюсер – Наталия Спиридонова

Производство телерадиокомпании «Плеяда»

Охота на «красного зверя»

Охота на «красного зверя»

В 1860-1870-х годах распорядок дня императора оставался неизменным. Он вставал в 8 часов утра, одевался и совершал пешую прогулку вокруг Зимнего дворца. Вернувшись, пил кофе с неизменно состоявшим при нем доктором Епихиным или императрицей. Затем шел в кабинет и работал с бумагами, скопившимися на царском бюро. Ворох бумаг образовывался ежедневно, потому что при высочайшей степени централизации управления до императора доходили все, в том числе и самые пустяковые, вопросы. В 11 часов с докладами являлись министры: военный – каждый день, великий князь Константин Николаевич – по мере надобности, степень которой устанавливал он сам, министр иностранных дел – два раза в неделю, председатель Государственного Совета – один раз в неделю, прочие министры для приезда с докладом должны были испрашивать специальное позволение императора.

По четвергам Александр Николаевич в 13.00 ехал в Совет министров, а в другие дни недели – на развод гвардейских частей. После этого делал визиты членам своей фамилии, прогуливался в экипаже или пешком. Затем возвращался в Зимний дворец, к бумагам. С 16.30 до 19.00 следовали обед и отдых. После чего – чай в кругу семьи. В 20.00 императрица с детьми уходила в свои покои, а ее супруг вновь занимался бумагами. В 21.00 его ждала игра в карты или поездка в театр. В 23.00 императрица отправлялась в спальню, а государь до часа ночи опять работал с бумагами. Днем или ближе к ночи он постоянно выкраивал час-другой, чтобы побыть и со второй своей семьей, хотя сделать это было довольно трудно. Установленный распорядок иногда разнообразился охотами, зваными вечерами или балами. И так день за днем, год за годом, в течение двадцати пяти лет.

Изменения в размеренной жизни императора, конечно случались, и чем дальше, тем чаще. Связаны они были главным образом с деятельностью революционного лагеря – самой нетерпеливой, активной и склонной к утопиям части российского общества. Не вдаваясь слишком глубоко в историю вопроса, отметим лишь, что усиление революционного движения в России второй половины XIX века произошло совсем не случайно, как не случайно и то, что на первые роли в этом движении постепенно вышли разночинцы.

Самодержавие в России – это не только царь и правительство, это прежде всего самодержавная идея, вне которой общество себя до середины интересующего нас столетия не мыслило. До 1850-х годов верховная власть представляла собой единственную в России организованную политическую силу, способную достаточно реально оценивать и по мере возможностей регулировать ситуацию. В правление Александра II и в этом отношении происходит перелом, на сей раз в общественном сознании: общество начинает пытаться доказать, что политических сил в стране стало на одну больше.

Что касается разночинцев, о которых в нашей беседе уже не раз упоминалось, то само это понятие появилось в начале, а уточнено было в конце XVIII века. Оно включило в себя отставных солдат и матросов, их жен, детей, а также мелких придворных служащих с женами и отпрысками. В первые десятилетия XIX века состав разночинцев расширился за счет детей священников, лиц мещанского происхождения и детей разорившихся купцов. Разночинцы считались привилегированным сословием, поскольку не платили подушную подать. Однако им было запрещено владеть крепостными и землями, заниматься торговлей, предпринимательством и ремеслом. Все это, естественно, создало благоприятные условия для насильственного формирования разночинной интеллигенции. Отсюда же проистекала и малоимущность разночинцев, как служивших, так и занимавшихся свободными профессиями, ведь они могли рассчитывать только на жалованье, которое в среднем было явно недостаточно для нормальной жизни. Заработки большинства разночинцев колебались от 3 до 14 рублей в месяц, а прожиточный минимум в Петербурге и Москве в 1850-1860-х годах составлял 10 рублей в месяц. Понятно, что горячо любить правительство этому слою населения особенно было не за что. Понятно и то, почему разночинцы, в конце концов, превратились в главных оппонентов существующего строя.

Чтобы нас не обвинили в излишнем социологизме, скажем, что дело, конечно, не только в жалованье. С середины 1850-х годов социальное понятие «разночинец» переросло в общественное, стало политическим фактором российской жизни. К этому времени разночинство существенно пополнило свои ряды. «Разночинец, – писал журналист С. Елпатьевский, – это дворянин, ушедший от своего дворянства; поповский сын, не пожелавший надеть стихаря и рясы; купец, бросивший свой прилавок; „мужик“, ушедший от сохи; генеральский сын, чиновничий сын». Причем подобный дворянин отрицал сословные привилегии принципиально, семинарист был самым решительным противником Церкви, мещанин и купец – врагами мещанства и буржуазии, а чиновничий и генеральский сыновья всеми фибрами души ненавидели бюрократию и милитаризм. До поры, вернее, до лета 1862 года, Александр II довольно спокойно относился к деятелям революционного лагеря. Да и сам этот лагерь рассматривался современниками как левое крыло единого либерального движения. В связи с этим нам настоятельно необходимо поговорить о том, чем жили, во что верили, что исповедовали российские либералы конца 1850-х – первой половины 1860-х годов. Надо сказать, что в это время либеральный лагерь попал в достаточно парадоксальную ситуацию, и парадокс заключался в том, что деятели указанного лагеря остались практически без программы. Действительно, отмена крепостного права, судебная, земская, военная реформы, преобразования в области просвещения и цензуры являлись важнейшими требованиями оппозиции, но проводило-то их правительство. Причем либеральные деятели, за редким исключением, не допускались, как мы уже говорили, даже до обсуждения планов этих преобразований. Более того, передовая часть дворянства в начале 1860-х годов вынуждена была отказаться и от требования введения в стране представительного правления, конституции. «Мы готовы столпиться, – говорилось в одной из статей К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, – около всякого сколько-нибудь либерального правительства и поддержать его, ибо твердо убеждены, что только через правительство у нас должно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов».

Самоотверженная готовность «столпиться» вокруг трона вызывало, а часто и до сих пор вызывает насмешки, на самом деле оно выражало политически мужественное решение российских либералов наступить на горло собственной песне, ради, как они считали, прогресса страны. Дело заключалось в том, что любой российский парламент в 1860-х годах мог быть только дворянским, что, несомненно, привело бы к взрыву недовольства остальных слоев населения. «Народной конституции, – писал один из вождей славянофильства Ю. Ф. Самарин, – у нас пока еще быть не может, а конституция не народная, то есть господство меньшинства, действующего без доверенности со стороны большинства, есть ложь и обман». Кто же знал тогда, что героическое по сути и логичное на первый взгляд решение обернется отказом от борьбы за свободу личности и окажется отступлением от своих же принципов, предательством их?

Высказав и написав немало справедливых, отчасти даже пророческих слов, либералы тем не менее не сыграли главной роли ни в реформах, ни вообще в политической жизни страны в 1860-1880-х годах. Их трагедия заключалась в том, что они не имели достаточной широкой поддержки среди населения страны, да и не могли ее иметь, поскольку россияне в указанный период совершенно не были готовы к восприятию либеральных идей. Получилось так, что справа умеренных политиков поджимало правительство, проводившее в жизнь реформы и лишавшее их инициативы, слева теснили революционеры, требовавшие гораздо более радикальных изменений, чем те, на которые могла пойти власть. Либеральные же ценности, как это ни печально, оставались чужеземной диковиной, ценностями для узкого круга общественных деятелей.

Впрочем, и революционный лагерь неверно было бы представлять себе чем-то могучим и единым, хотя бы потому, что на протяжении 1860-х годов в нем существовало по крайней мере три достаточно разнившихся между собой течения. Первое из них, представленное А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и их немногочисленными единомышленниками, считало, что реформа, освобождавшая деревню от гнета помещика и чиновника, не менее эффективна, чем революция, а потому предпочтительнее последней. Они надеялись, что свободная община, просвещенная революционерами по поводу преимуществ социалистического образа жизни, станет ячейкой, фундаментом нового строя в России. Поскольку общинное устройство традиционно для 90% населения страны, то поворот к социализму произойдет сам собой, постепенно, мирным путем. Революция же, подталкивающая темное, неразвитое крестьянство к немедленному действию, может вызвать разгул стихии, чреватой непредсказуемыми результатами и необратимыми цивилизационными потерями.

Второе течение, к которому относились радикалы, признававшие своим вождем Н. Г. Чернышевского, а знаменем – журнал «Современник», отдавало предпочтение решительным методам действия. Однако Чернышевский и его ближайшее окружение отчетливо понимали, что революции не совершаются по заказу, что они требуют экономических и политических предпосылок, которые в России пока еще не созрели. Главной задачей революционеров, с их точки зрения, являлась упорная подготовительная работа создание всероссийской социалистической организации, заключение союза со всеми оппозиционными силами в стране, пропаганда своих идей в городе и деревне. Подобная работа могла растянуться на достаточно длительное время, но без нее все мечты о радикальных переменах оставались лишь мечтами.

Наконец, третье направление, еще не выработавшее своего лидера, представляли молодые экстремисты, которые и слышать не хотели о постепенных реформах или длительной подготовке к революционному выступлению. Они считали, что честь и достоинство революционеров требуют организации немедленного бунта, что только в периоды революций происходит воспитание новых борцов за правое дело, формирование истинно радикальной партии. Иными словами, если народ не готов к восстанию, то тем хуже для народа. Какое из этих течений будет определять характер действий революционного лагеря, зависело не только от лидеров различных групп и группировок, но и от политики правительства в отношении радикалов.

В начале 1860-х годов социалисты еще не взяли верх над либералами в общем оппозиционном движении, однако явно начинали у них выигрывать в силу более активных действий и привлекательной необычности своих программ. В этот период в России вообще наступает странная эпоха, свободомыслящая по форме и деспотическая по духу. Тех, кто считал, что все идет как надо и не к чему торопить события, называли консерваторами, а то и ретроградами, с ними разрывали отношения «порядочные» или «прогрессивные» люди. Самих этих «порядочных» людей их политические оппоненты называли «красными», Робеспьерами, безумцами. Деспотизм общества, как оказывается, отличается от деспотизма правительства только тем, что он разнообразнее и непримиримее. К сожалению, именно этот радикальный деспотизм начинал играть определяющую роль во взаимоотношениях общественно-политических лагерей страны.

Г. С. Померанц, философ и культуролог, прозорливо отметил: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело». Сакрализация той или иной идеологии, столь характерная для России, начиналась не в годы правления Александра II, но именно в это время она проявилась с особой силой, разводя людей по разные стороны баррикад. А из-за баррикад плохо слышны аргументы сторон, да и выходят на них не за тем, чтобы вести дискуссии. Думается, что если мы хотим понять истоки «бесовщины», так блестяще изученной и показанной Ф. М. Достоевским, то должны начинать с первых появлений «пены на губах» народолюбцев.

В общем-то совершенно прав был Валуев, когда писал: «Людям надо дать в руки дело, тогда они закроют рты». Это был прозаический парафраз стихотворной рекомендации А. К. Толстого по борьбе с нигилистами:

Такое средство, лада,

Мне кажется, я знаю

Чтоб русская держава

Спаслась от их затеи,

Всем вожакам на шеи!

Однако именно дела для этих людей, горячо жаждущих его, у правительства не нашлось, что и толкнуло наиболее активную часть общественных деятелей в оппозицию. Повторим еще раз, что наивно считать революционеров политической аномалией, они выражали лишь крайнее общественное недовольство положением дел, и их энергия обрушилась на Александра II отнюдь не случайно. Так уж издавна повелось, что исторический спрос общества был совсем не с Павла I или Николая I, они ведь и не обещали России никаких преобразований, а с Александра I или Александра II, которые искренне хотели ускорить прогресс страны, но не сумели претворить своего желания в жизнь или претворили его не до желаемого оппозицией предела. Если же доверие общества к монарху пропадало, то у радикалов оказывались развязанными руки для отчаянной борьбы с ним. Впрочем, у императора всегда оставался в запасе традиционный способ общения с «прогрессистами» – закручивание гаек, несколько отпущенных во время «оттепели».

Где же искать исходный момент непримиримого противостояния Зимнего дворца с революционерами? Может быть, таким началом стала «студенческая история» 1861 года? В мае, после недавно объявленного освобождения крестьян, новый министр народного просвещения адмирал Е. В. Путятин (ранее предлагавший вообще закрыть университеты, как рассадники вольномыслия, за что его, видимо, и сделали министром просвещения) ввел правила, уничтожавшие льготы для бедных студентов. Он обязал их платить по 50 рублей в год за обучение (что для многих молодых людей являлось совершенно нереальным). Кроме того, он ввел матрикулы – документы, куда заносились результаты наблюдения за студентами специальных инспекторов. В ответ на полицейско-запретительные действия министра студенты Петербургского университета отправились колонной через весь город к попечителю своего учебного заведения Г. И. Филипсону. Переговоры с ним ни к чему не привели, но среди манифестантов полиция произвела аресты.

Желание силой подавить студенческое недовольство положило начало сходкам, а затем спровоцировало попытку молодежи захватить здание университета. Волнения перекинулись и в Москву, где также было арестовано около 200 студентов. Александр II в эти дни отдыхал в Ливадии, там он и получил паническую телеграмму Путятина. Император подал министру просвещения совет-распоряжение: поступить со студентами по-отечески, чем окончательно озадачил бравого адмирала. В конце концов, этот государственный деятель решил, что император рекомендовал ему пороть студентов (других методов отеческого воздействия министр народного просвещения, видимо, не знал), и великому князю Константину Николаевичу стоило немалого труда отговорить Путятина от позорной, подстрекавшей студентов к бунту затеи.

А может быть, исходной точкой столкновения императора с революционерами стали отношения монарха с прессой? Ведь, по мнению нашего героя, самый лучший из журналистов не заслуживал никакого доверия властных органов. Еще в 1860 году монарх учредил Негласный комитет для «влияния на периодическую печать». Весьма показателен его состав: товарищ министра народного просвещения, начальник штаба корпуса жандармов, министр двора и цензор, профессор А. В. Никитенко. Указания, данные императором Комитету, большой определенностью не отличались. «Есть устремления, – писал Александр II, – которые не согласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер. Я очень желал бы, чтобы важные вопросы рассматривались и обсуждались научным образом. Но легкие статьи должны быть умеренны. » Расплывчатость наставлений государя открывала перед Комитетом широкое поле деятельности, чем он и не замедлил воспользоваться.

Впрочем, поначалу все казалось не таким уж и страшным. В конце 1850-х годов в Тамбове был арестован Н. Мордвинов, написавший и распространивший отнюдь не самую резкую политическую записку под названием «Восточный вопрос с русской точки зрения». Криминал, по мнению местных властей, заключался в том, что Мордвинов утверждал, будто для России сейчас внутренние проблемы важнее любых внешнеполитических (что вообще-то лежало на поверхности). Александр II, ознакомившись с запиской, заметил: «Дельно, но желчно» – и велел освободить Мордвинова, передав ему, что император желает жить с ним в мире. «Колокол» Герцена – издание заграничное и в России запрещенное – читали и в Зимнем дворце, и в Редакционных комиссиях («Колокол» в эти годы вообще легко проникал на территорию империи, недаром его тираж достиг 3000 экземпляров). Александр II даже говорил, что он предпочитает Герцена другим критикам своей политики, «поскольку те лишь бранятся, а Герцен, хоть и бранится, но иногда предлагает что-то дельное»65.

Н. А. Серно-Соловьевич (в будущем один из ближайших соратников Чернышевского) в 1856 году сумел лично передать Александру II записку об освобождении крестьян. К немалому удивлению начальства, Серно-Соловьевич, служивший в канцелярии Государственного Совета, получил признательность государя, выраженную в следующих словах: «Призвать его и поблагодарить от моего имени. Пусть не оставляет службы и, надеюсь, докажет свое усердие и преданность. В этом молодом поколении много хорошего и истинно благородного. Россия должна от него много ожидать». Император вообще умел отдавать должное своим оппонентам из радикального лагеря, видя в них порой нечто рыцарское.

Пройдет совсем немного времени, и Серно-Соловьевич не оправдает надежд государя, с головой уйдя в революционную деятельность. Однако во время ареста у него найдут составленный им проект «Уложения императора Александра II», иначе говоря, проект конституции Российской империи. В нем говорилось, что вся власть в стране «принадлежит государю императору, особа которого считается священной и неприкосновенной». Народное же собрание под его руководством принимает новые законы, рассматривает государственный бюджет, устанавливает налоги, ведает вопросами внешней политики и т. п. Странная для революционера и социалиста конституция, не правда ли? Еще более серьезное заявление было сделано радикалами в конце 1862 года. Замечательно трезвый политик Н. Г. Чернышевский написал пять писем Александру II. Цензура запретила их напечатание, и они увидели свет за границей только в 1878 году, когда совершенно потеряли свою актуальность и превратились в очередной памятник политической мысли. Чернышевский же считал их последней и отчаянной попыткой объясниться со здравомыслящими членами правительства и обитателями Зимнего дворца. Правда, будучи реалистом, он дал своему произведению грустное или, вернее, пророческое название – «Письма без адреса».

На первый взгляд Чернышевский пытался примирить в них правительство и поместное дворянство. Он писал, что многие ошиблись, считая дворянство слишком приверженным к своим привилегиям, а потому не способным к деятельности на пользу отечеству. Власть сама взяла на себя заботу о дворянстве и постаралась сделать все возможное, чтобы, освобождая крестьянство, не обидеть привилегированное сословие. Как только в недрах общества поднялась либеральная волна, власть совершила ошибку, считая, что дворянство «пришло в движение» в силу сословных побуждений. Но дело обстояло гораздо сложнее: «В мыслях о реформе общего законодательства, об основаниях новой администрации и суда на новых началах, о свободе слова – дворянство только является представителем всех сословий».

Не поняв этого, правительство загнало в заколдованный круг и власти, и все общественное движение страны, обвиняя в трудностях кого угодно, только не себя. «Таким образом, – писал Чернышевский, – вы сваливаете вину своим неудачам на нас, некоторые из нас винят в своих неудачах вас. Как хорошо бы оно было, если б эти некоторые из нас, или вы, были бы правы в таком объяснении своих неуспехов. Но грустно то, что никакие наши действия против вас или ваши против нас не могут привести ни к чему полезному. Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот об нем выходило что-нибудь действительно полезное для него». Но и это еще не все. По словам Чернышевского, народные массы вскоре захотят сами взяться за «ведение своих дел». Что же, вроде бы такая перспектива должна радовать главу российских революционеров. Какое там! «Мы думаем, что народ невежественен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек. Потому мы также против ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел. и мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки забыть все – и нашу любовь к свободе, и нашу любовь к народу».

Так неожиданно (а может быть, следует сказать: закономерно) революционеры, вернее, политически трезвая их часть, сближаются с правительством в желании сделать для народа благо, оставляя сам народ в стороне от преобразований. Мало что изменило в сложившейся ситуации и образовавшееся в конце 1861 года тайное общество «Земля и воля». О его задачах будущий экстремист, а пока еще сторонник Чернышевского, Н. И. Утин писал: «Оно будет пропагандировать идею земского собрания. соединяя в единое целое приверженцев этой идеи, оно, наконец, предъявит свои стремления правительству, и последнее, видя в них глас русского общества, вынуждено будет созвать земское собрание, тогда организация прекратит свое существование, так как цель ее не будет достигнута». Надежда на разум правительства, вера в благотворность давления на него общественного мнения – и ни слова о революции, социализме, общинном устройстве будущей России. Возможно, все это подразумевалось левыми деятелями, они не отказывались ни от общинного социализма, ни от революции. Просто не время было об этом говорить, а значит, и речь нужно было вести о другом. Согласитесь, что позиция, занятая радикалами начала 1860-х годов, видится, во всяком случае нам, вполне умеренной.

Вообще-то интересно отметить, что либералы и думающие радикалы чаще всего начинают не как борцы с существующим режимом, а как борцы сами с собой. Поэтому особенно страшно, когда режим поддерживает в людях то, с чем нормальный человек считает нужным бороться: умственную лень, безответственность, рабство, желание замкнуться в своем хозяйственном мирке и т. п. Как бы то ни было, голоса цивилизованных радикалов не были услышаны властями, их мнения не были учтены, и скоро происходит опасный перелом в отношениях правительства с социалистами.

Жаркой весной 1862 года в разных губерниях империи вспыхнули обширные пожары. В Петербурге, к примеру, сгорели три улицы на Большой Охте, населенные мастеровыми, Каретная часть, Лиговка, Солдатская слобода, Щукин и Апраксин дворы, насчитывающие две тысячи лавок, часть здания Министерства внутренних дел. Огонь угрожал также Пажескому корпусу, Публичной библиотеке, Гостиному Двору. Александр II лично руководил тушением пожаров в столице, командуя воинскими частями, всегда приходившими петербуржцам на помощь во время стихийных бедствий, и с огнем в конце концов удалось справиться. Но пожары, к несчастью, совпали по времени с появлением прокламации «Молодая Россия», написанной П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло. Прокламация была наивной и невнятной, но исполненной страшными угрозами (таковы отличительные черты всех экстремистских документов). Она делила страну на две партии: императорскую и народную – и обещала скорую революцию, сопровождающуюся реками крови и горами трупов. Ходили упорные слухи, что III отделение знало, кто является авторами злосчастной прокламации, но открывать их имена намеренно не стало, поскольку молодые энтузиасты-одиночки никому не были интересны. «Молодая Россия» оказалась представленной жандармами как документ, исходящий от опасной социалистической организации. В результате деятельность правоохранительных органов выглядела, как спасение отечества от угрозы социалистического террора и возможного переворота.

В ходе арестов, проведенных в разных губерниях, к сентябрю 1862 года более ста литераторов, ученых, студентов, офицеров оказались в тюрьмах, под домашним арестом, в ссылке или разыскивались властями. Были закрыты воскресные школы, приостановлено издание журналов «Современник» и «Русское слово». Самое же главное для нашего разговора заключалось в том, что после ареста Чернышевского, Серно-Соловьевича, Михайлова, Шелгунова и других революционный лагерь оказался без трезвого и дальновидного руководства. Роль первой скрипки в нем начали играть молодые экстремисты, не пошедшие дальше азов, изложенных в революционных брошюрах, и эпигонства. Победив, как ему казалось, внутреннего врага, Зимний дворец взял передышку.

За волнениями весны-лета 1862 года почти незамеченным прошло празднование тысячелетия России, основные торжества по поводу которого состоялись в Великом Новгороде. 7 сентября 1862 года император с семьей и свитой прибыл в древний город на двух пароходах. Императорская чета спустилась по сходням и направилась по живому коридору к экипажам. Новгородское дворянство стояло поодаль и как писал журналист местной газеты: «. взглядами и некоторой экстравагантностью костюмов выражало неодобрение крестьянской реформе». Но затем и оно поддалось общему настроению и разразилось приветственными криками. 8 сентября Александр II принял депутацию новгородцев, затем отстоял обедню в Софийском соборе и возглавил крестный ход к памятнику 1000-летия России, созданному по проекту скульптора М. О. Микешина66. Под звон колоколов и грохот артиллерийского салюта император открыл памятник. Затем он присутствовал на параде войск и торжественном обеде в дворянском собрании. Завершило торжество посещение монархом Рюрикова городища, расположенного в том месте, где Волхов вытекает из Ильменя. После чего Новгород, на два дня ставший столицей империи, распрощался с монархом.

Ничто вроде бы не предвещало бурь и потрясений. Но в самом начале 1863 года неожиданно для всех разразилось польское восстание. Поскольку отношения России и Польши на протяжении всего XIX века оставались весьма напряженными67, есть смысл несколько углубиться в историю вопроса о причинах восстания 1863 года. В 1856 году Александр II даровал амнистию полякам, замешанным в политических преступлениях против империи; тем из них, кто эмигрировал, он разрешил вернуться на родину, предоставив и все гражданские права. За четыре последующих года в Польшу вернулось около девяти тысяч ссыльных и эмигрантов, не пылавших любовью к России. В Польше было ликвидировано военно-полицейское управление, введенное Николаем I, начали издаваться произведения А. Мицкевича и других ранее запрещенных авторов.

Однако это не успокоило поляков, часть которых мечтала о возрождении конституции, дарованной Александром I, а часть вообще требовала полной независимости и восстановления Польши в границах 1772 года. С 1861 года в Варшаве и других городах края стали появляться прокламации «возмутительного» содержания, а позже и проводиться политические демонстрации. В феврале 1861 года одна из таких демонстраций была расстреляна русскими войсками, в результате чего погибло пять человек и оказалось ранеными около двадцати.

Для успокоения умов Александр II издал рескрипт о готовящихся реформах в Польше. Однако волнения лишь усилились, и властям пришлось вводить в стране военное положение. 20 июня 1862 года новый наместник императора в Польше, великий князь Константин Николаевич прибыл в Варшаву, но уже на следующий день на него было совершено покушение – при выходе из театра великий князь был легко ранен в плечо выстрелом террориста. Последней каплей, окончательно испортившей отношения власти и польского общества, стало объявление в октябре 1862 года о проведении в начале следующего года рекрутского набора по именным спискам. Согласно им, в армию должна была попасть молодежь, активно участвовавшая в революционных выступлениях. Вместо набора в армию в начале 1863 года молодые люди скрылись в лесах, образовав первые отряды, вооруженные косами, саблями и охотничьими ружьями.

Общепольский же мятеж вспыхнул одновременно во всех концах края в ночь на 11 января 1863 года, когда 6 тысяч повстанцев, заранее разбитые на 33 отряда, начали борьбу за возвращение Польше независимости. Пик этой борьбы пришелся на весну – лето того же года, но добиться своих целей восставшим не удалось. Русские войска, размещенные в Польше, насчитывали до 90 тысяч человек и были лучше вооружены и организованы, чем повстанцы (в 1864 году регулярных войск здесь стало уже почти 150 тысяч при 146 орудиях). Кроме того, руководители восстания делали основную ставку на помощь европейских держав, которые ограничились робкими дипломатическими протестами и разнузданной антирусской пропагандой в печати, что могло принести полякам лишь моральное удовлетворение.

Шляхетство, стоявшее во главе восстания, не пожелало удовлетворить требования крестьян о земле и свободе, объявив, по сути, крестовый поход за возвращение литовских, белорусских и украинских земель, некогда принадлежавших Польше. Петербург же действовал не только военными мерами, издав закон о раздаче земель тех шляхтичей, которые поддержали восстание, крестьянам, оставшимся в стороне от него. Впрочем, восстание игнорировали не только крестьяне. Как с грустью писал один из революционеров: «В момент, когда восстание разразилось. большинство людей здравомыслящих, то есть почти вся образованная и имеющая положение и имущество часть общества, избегали причастности к восстанию».

В результате к маю 1864 года мятеж в Польше был подавлен. Повстанцы потеряли на полях сражений около 20 тысяч человек, добровольно сдались в плен еще 15 тысяч. Было казнено, сослано на каторгу и поселение, отдано под надзор полиции около 22 тысяч человек, а 7 тысяч поляков эмигрировали в страны Западной Европы и США. В Польше были ликвидированы остатки автономии, и само название Царство Польское оказалось замененным термином Привислинский край.

В ходе восстания наместник императора в Польше бежал, а вместо него туда был направлен М. Н. Муравьев. На протяжении почти пятидесяти лет Михаил Николаевич Муравьев служил трем самодержцам, но в ходе этих царствований его карьера складывалась по-разному. Один из пяти братьев Муравьевых, он был активным членом первых декабристских организаций. Не согласившись с усилением в них революционных настроений, Муравьев вышел из рядов дворянских заговорщиков в самом начале 1821 года. После 14 декабря 1825 года он все же оказался под арестом, но вскоре был освобожден, причем Николай I лично напутствовал его на дальнейшее служение престолу. 1830-1840-е годы проходят для Михаила Николаевича довольно бесцветно – он занимал ряд губернаторских должностей – пока, наконец, не сделался министром государственных имуществ.

После воцарения Александра II, являясь членом Секретного (позже Главного) комитета, Муравьев всячески противился отмене крепостного права. В результате в начале 1860-х годов министр попал в немилость к императору, и чиновный Петербург предвкушал его отставку со дня на день. О неминуемом падении Муравьева никто особо не жалел, он не был ни умелым организатором, ни генератором идей, ни просто приятным человеком. Михаил Николаевич являлся разрушителем, и ломать он умел превосходно. По уму и образованию он слыл человеком незаурядным, а благодаря медвежьему здоровью мог работать по 14 часов в сутки. Однако вся его энергия постоянно оказывалась направленной куда-то не туда, в основном на уничтожение того, что делалось другими. В конце 1850-х годов министр государственных имуществ умудрился обрезать земельные участки государственных крестьян, а заодно и увеличить их платежи – и все это в то время, когда Зимний дворец обсуждал возможности для улучшения положения крестьян.

Кроме того, Муравьев отличался редким недоверием к людям, а потому старался все сделать сам, правда, при этом его подчиненные обязаны были неизменно изображать кипучую деятельность. Настоящих профессионалов он не ценил, и, когда Михаилу Николаевичу докладывали, что для исполнения какого-либо поручения нет достойного исполнителя, он обычно бурчал: «Было бы болото, а кулик найдется», – искренне веря в то, что любое дело по плечу самому обычному человеку, если у него есть желание заняться этим делом. От недовольства императора, а значит, и отставки, его спасло польское восстание 1863 года. Отправленный на усмирение мятежного края, Муравьев развернулся во всю ширь своей натуры, а его цинично-крылатая фраза: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» – оправдалась в полной мере. Даже светские дамы, не питавшие к восставшим полякам никакой симпатии, вынуждены были ходатайствовать за них перед Александром II. Михаил Николаевич отправлял шляхту и горожан в ссылку целыми селениями (пока в Петербурге спохватились, в Сибири оказалось 5 тысяч человек, вывезенных из Польши). Жилища же высланных сжигались со всем имуществом, видимо, в назидание потомству.

Легенда о Муравьеве, как дальновидном государственном деятеле, несгибаемом борце за «русское дело» в Западном крае, рождалась в более поздние времена, когда в Прибалтике и Польше прочно осело русское чиновничество. Именно ему понадобился миф о победителе поляков огнем и мечом, это как бы освящало собственные бесплодные усилия по русификации края. Мечты о «сильной руке» вообще являются обязательным атрибутом российской политической мысли, может быть, потому, что в спокойном состоянии наша страна находилась считанные десятилетия. На переломах же и в перестройках людям всегда хочется видеть впереди себя настоящего, решительного и могучего вождя. В конце концов Александр II решил отозвать Михаила Николаевича в Петербург. Тот, ни о чем не подозревая, ехал в столицу с целым ворохом проектов и предложений по устройству Польши. Получилось же, что ехал он за отставкой. Впрочем, как оказалось, недолгой, и помогли графу продолжить его карьеру опять-таки революционеры.

4 апреля 1866 года произошло первое покушение на жизнь императора Александра II. Когда монарх в четвертом часу дня после гулянья в сопровождении племянника, герцога Николая Лейхтенбергского, и племянницы, принцессы Баденской, садился в коляску у набережной, какой-то молодой человек выстрелил в него из револьвера. Пуля пролетела мимо, а император подошел к стрелявшему, уже схваченному полицией, чтобы поинтересоваться мотивами совершенного преступления68. Стрелявший, Дмитрий Каракозов, дворянин Саратовской губернии, исключенный за участие в студенческих беспорядках из Казанского, а затем и Московского университетов, заявил Александру II, что он стрелял в него в ответ на обман правительством крестьян и общества реформой 1861 года. Потрясение, пережитое монархом, объясняется не только самим фактом покушения, но и словами террориста. Ведь Александр Николаевич считал, и совершенно обоснованно, что отмена крепостного права стала главным делом его жизни, обеспечивающим ему благодарную память потомков.

Оказалось же, что нашлись люди, которые считают его реформу бессовестным обманом. Ничем, кроме этого потрясения, не объяснишь то, что спустя десять дней после покушения император поддержал странную инициативу Святейшего синода о совершении ежегодного крестного хода 4 апреля в честь чудесного избавления монарха. Митрополит Московский Филарет искренне недоумевал по поводу этого решения: «Надобно ли каждый год торжественно напоминать, что возможно восстание против царя?» Действительно, надобно ли? Очень тревожные и в чем-то пророческие вопросы задавал в связи с покушением Каракозова профессор Никитенко. «Чем больше я вдумываюсь в это происшествие, – писал он, – тем мрачнее оно становится в моих глазах. Не есть ли оно роковое начало тех смятений, какие должна вытерпеть Россия, пока она не упрочит и не определит своего нравственного и политического существования? Но неужели ей необходимо пройти этот путь? Неужели необходимо, чтобы двигатели ее будущности возникли из гнездилища всякого рода безобразных умствований, утопий, из воспаленных незрелых голов?»

Наиболее трезвые деятели революционного лагеря осудили покушение Каракозова. «Выстрел 4 апреля, – отмечал Герцен, – был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Герцен оказался совершенно прав. Реакционеры с лихвой использовали выгодную для них ситуацию. Следственная комиссия под руководством незаменимого в таких случаях М. Н. Муравьева выясняла не столько причины и технологию покушения Каракозова, сколько степень благонадежности студентов и преподавателей всех российских университетов, обвиняла в мягкотелости цензуру, давала оценку журналам, то есть занималась делом, совершенно ей неположенным. Однако, несмотря на все ухищрения, граф не смог обнаружить ничего, кроме скромного студенческого кружка, большинство членов которого не подозревало о готовившемся выстреле в императора69. Однако, пользуясь покушением Каракозова, реакционерам удалось отправить в отставку Замятнина, Валуева, Головнина, на смену которым пришли В. К. Плеве, П. А. Шувалов, Д. А. Толстой.

«Надменный тип», «глава всероссийской шпионницы», «нахальный временщик», «господин с бесцеремонным обращением», «Петр IV» – всеми этими характеристиками современники наградили одного и того же человека – Петра Андреевича Шувалова, ставшего после выстрела Каракозова начальником III отделения и шефом жандармов. Руководствуясь безграничным честолюбием и чиновничьим расчетом, Шувалов старался держать Александра II в постоянном нервном напряжении, донося ему о росте оппозиционных настроений в обществе и предлагая проекты разгрома этой оппозиции, то есть выступая в роли спасителя царя и отечества. Чем дальше, тем спасителей отечества в России становилось все больше, но чаще всего они оказывались не действительными героями и патриотами, а эрзац-спасителями.

Власть Петра Андреевича над монархом в этот период была столь велика, что реакционеры искренне верили, что шефу жандармов удастся повернуть время вспять и заставить императора вспомнить о «благоденствии» николаевского царствования. В. А. Долгоруков приводит весьма любопытный разговор двух чиновников: «Надобно теперь государя вывести с ошибочного пути, по которому он шел столько лет; что за реформы, что за глупая гласность, к чему эти сделки. Ведь прежде жили без них». – «Вы правы, но зато Шувалов примется за дело; он поворотит государя на хороший путь; теперь уже не будут жужжать в уши реформами». – «Ну а как государь будет упираться?» – «Не бойтесь, Шувалов сумеет его держать в руках: по струнке пойдет голубчик». Самое интересное в этом диалоге – ощущение чиновниками единства своего сословия, провозглашение его мощной силой, уверенность в том, что кто-то из числа высшей бюрократии может заставить императора «пойти по струнке». И подобные ожидания не были вовсе лишены оснований.

Все назначения, сделанные в период правления Шувалова, производились по принципу личной преданности ему или родственных отношений с ним. Своего отца он намечал сделать министром двора, двоюродного брата – министром финансов. При нем всплыл из чиновничьего небытия ставший министром внутренних дел А. Е. Тимашев, чья глупость, по словам сенатора А. А. Половцева, «ежедневно принимала поразительные размеры»; утвердился Д. А. Толстой – проклятие российской школы и Церкви, поднялись и другие подобные им деятели. Человек светский, образованный, Петр Андреевич прекрасно понимал, что из себя представляют жандармы, и в разговорах со знакомыми фамильярно аттестовал подчиненных: «Мои скоты». В то же время он старался облагородить свое ведомство и расширить сферу его деятельности. Так, при шефе жандармов появилась должность юрисконсульта, о которой говорили, что наконец-то учредили пост протоиерея при доме терпимости. Сочетание и впрямь получилось пикантное.

Шувалов проник и в Министерство внутренних дел, помогая тамошним чиновникам организовывать «пересыльную часть» (как вы понимаете, имелось в виду отнюдь не почтовое ведомство). Петр Андреевич заявил, что поскольку ему, как начальнику тайной полиции, точно известны «свойства и направление каждого лица» (вот когда начались наши игры во всезнайство тайных органов!), то ему следует предоставить право увольнять по своему усмотрению чиновников всех ведомств. Дело до этого не дошло, но само заявление графа симптоматично. В конце концов главный жандарм как и можно было ожидать, зарвался, забыв, что живет-то он все-таки в самодержавной стране. Как уже говорилось, его тяжба с Е. М. Долгорукой стала причиной отъезда Шувалова послом в Англию. В качестве резюме можно привести слова Половцева: «Такие люди, как Пален, Тимашев, Толстой. опошлили и сделали ненавистным то, что величалось консерватизмом». Все перечисленные сенатором деятели были ставленниками Шувалова.

Дело даже не в том, что Ростовцев, братья Милютины, Головнин были лучшими министрами, чем Шувалов или Толстой. И те, и другие были искренними и убежденными монархистами. Но первые считали, что монархия, как саморазвивающаяся система, еще не исчерпала себя, а значит, способна к серьезным и необходимым переменам. Именно она, по их мнению, могла помочь измениться России постепенно, без революционных потрясений. Вторые также считали, что монархия является живым организмом, но вкладывали в это совершенно иной смысл. Всякие разговоры об изменении традиционного образа правления они расценивали как слабость монархии и монарха, отступление от самодержавия, освященного многовековой традицией и религиозными догматами. Трансформация и неизменность – борьба двух этих начал определила политическую жизнь российских «верхов», оказала значительное влияние и на жизнь страны вообще.

В мае 1867 года Александр II прибыл в Париж, где остановился в тех же покоях, которые в 1814-1815 годах занимал победитель Наполеона Александр I. Когда император возвращался с очередного смотра войск на Лоншанском поле, по коляске, в которой ехал Александр Николаевич, два его старших сына и Наполеон III, был произведен выстрел из пистолета. Покушавшимся на жизнь российского монарха оказался поляк Березовский, который пытался таким образом отомстить Александру II за жестокое подавление восстания в Польше в 1863 году. Пуля прошла мимо монарха, ранив лошадь офицера эскорта. Второе покушение за два года заставляло задуматься о дальнейшей судьбе династии, об изменении отношений между властью и обществом.

Наступало время размышлений, уточнения позиции Зимнего дворца по поводу проведенных реформ. Вскоре после покушения Березовского провозглашается тезис о том, что переходное время, связанное с преобразованиями, заканчивается и пришла пора устранения всех и вся в новых условиях. Однако призыв к успокоению и обустройству жизни мало помог в выяснении взаимоотношений между общественными силами страны. Они-то как раз и расходились в вопросе о своем месте в «новых условиях» и своей роли в новой России. Прежде всего это касалось революционного народнического лагеря. В нем продолжало набирать силу крайне радикальное направление, ярчайшим представителем которого стал в конце 1860-х годов С. Г Нечаев. Деятельность его кружка, который сам Нечаев, очевидно для солидности, предпочитал называть обществом «Народная расправа», – прекрасный пример того, куда может завести аморальность, возведенная в принцип политического действия. Помимо подлогов, шантажа единомышленников и колеблющихся, беспринципности, фиктивных браков с целью завладения приданым «жены», убийства – трудно назвать еще какие-либо деяния этой якобы социалистической организации. Правда, нечаевцы привнесли в революционное движение нечто действительно новое – строгое и безоговорочное следование всех членов группы приказам руководства, стоявшего над обществом, подчинение меньшинства решениям большинства и закрепленный в уставе нравственный кодекс революционера. Последний предполагал беззаветную преданность делу социализма, отказ от семейных и дружеских уз, забвение принципов, гуманизма, милосердия и т. п.

В замечательном романе Ф. М. Достоевского «Бесы», толчком к написанию которого послужил судебный процесс над нечаевцами, речь идет не столько о членах этого кружка, сколько вообще о праве человека распоряжаться судьбами других людей, о нравственном пределе человеческого самомнения, за которым деятель, всерьез посчитавший себя устроителем людского счастья, превращается в беса, нелюдя. Бесовщина Нечаева окончательно испортила отношения между властью и революционерами, показав, что пути к компромиссу между ними делаются все более и более невозможными. Нечаевщина оказала большое влияние и на развитие народнического движения 1870-х годов.

Читайте также

Ни зверя, ни птицы… Еще бы![110]

Ни зверя, ни птицы… Еще бы![110] Ни зверя, ни птицы… Еще бы! В сравненье с немой белизной Покажутся раем трущобы Холодной чащобы лесной. Кустарника черная сетка… Как будто остались в пургу Небрежные чьи-то заметки На белом безбрежном снегу. Наверно, поэты

БЕЖАВШИЙ ОТ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗВЕРЯ»

БЕЖАВШИЙ ОТ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗВЕРЯ» Когда теперь, во время поездок по стране, я часто вижу на перронах вокзалов юношей и девушек, едущих в Западную Сибирь, на Алтай и в Казахстан работать на целинных и залежных землях, когда встречаю взволнованные лица провожающих, мне

ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.)

ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.) В мае-июне 1940 года германская армия перешла «линию Зигфрида»[30] и быстро прошла через Голландию и Бельгию во Францию. Германские ВМС в этой кампании не участвовали и были по-прежнему прикованы к району Норвегии, но скоро

Изгнание торжествующего зверя

Изгнание торжествующего зверя Стремление Ноланца к активному воплощению в жизни истин его философии бесспорно. Но напрасно говорит А. Корсано о его отношении к религиозным реформаторам как о «зависти к конкурентам» (см. 62, стр. 194); цель философского творчества и

По следам голубоглазого зверя

По следам голубоглазого зверя Это случилось коротким зимним днем 29 января 1943 года в Сталинграде. Во время прочесывания освобожденной территории города разведывательно-поисковая группа одного из полков Южного фронта в кирпичных развалинах школы обнаружила

ЧИСЛО ЗВЕРЯ

ЧИСЛО ЗВЕРЯ Библия считается книгой книг. А мудрейшей частью Библии считается Апокалипсис, где есть такое место: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое»./Откр. 13:18/.Так вот, давайте посмотрим, что это за «зверь» и какое у него «число».

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /2-я часть/

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /2-я часть/ Продолжаем охоту за тем «зверем», о котором в Апокалипсисе, или Откровении святого Иоанна Богослова, говорится: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». /Откр.13:18/. Напомню, что когда моя жена заболела

Глава 14 Спасение Чубайса Охота на крупного зверя

Глава 14 Спасение Чубайса Охота на крупного зверя Охотиться с главой МВФ поручали премьеру не случайно. Все-таки Черномырдин — опытный охотник. К тому же он был не совсем заинтересованным лицом: переговоры о кредитах вел Чубайс. И Мишель Камдессю, расстреливая кабанов, на

Iron Maiden: явление Зверя

Iron Maiden: явление Зверя В конце 70-х все заговорили о «новой волне» британского тяжелого металла, расцвет которой был связан со спадом активности «старой школы» Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath и взлетом панка. Новую сцену олицетворяли выходцы из бедных районов Лондона Iron Maiden,

Знак Зверя

Знак Зверя Над погостом алеет звезда, Ядовитая, как мухомор Николай Боголюбов. Между тем, гораздо более зловещее значение и смысл, чем «мертвая (Адамова) голова», имела символика главного идеологического противника германского национал-социализма (которому в недалеком

ОХОТА НА ЗВЕРЯ

ОХОТА НА ЗВЕРЯ Служил в краях далёких, на подводной лодке командир, который очень любил пострелять. Даже в дальние походы с собой винтовку Мосина брал. Ну, мало ли, у берега всплывут, так какую дичь заметит с рубки ПЛ, так всё пристрелить и норовил. Видать, папа у него был

7 ТРИУМФ ЧЕЛОВЕКА И ЗВЕРЯ

7 ТРИУМФ ЧЕЛОВЕКА И ЗВЕРЯ Пока я снимался в «Олухе», Джо Шенк купил студию Чарли Чаплина и переименовал её в «Студию Бастера Китона». Он передал мне бригаду Арбакла и заключил со мной новый контракт, дававший мне 1000 долларов в неделю, плюс 25 процентов от прибылей с моих

Логово Зверя

Логово Зверя Но тут черт помог. Нежданно-негаданно он получил наследство. Сумма для Кроули была невелика — около трех тысяч фунтов. Он играючи проматывал куда более серьезные деньги. Но и эта мелочь подоспела в самый раз. Алистер решает перебраться в Сицилию. Там климат

Часть II Возвращение Зверя

Часть II Возвращение Зверя Закон силы — это наш закон и счастье мира. Делай, что ты хочешь, — и это будет всем твоим законом. Ты имеешь право лишь исполнять свои желания. Действуй и не отнекивайся. Человек имеет право жить по своим собственным законам: жить, как он хочет;

ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.)

ГЛАВА 8 ОХОТА И ОХОТА НА ОХОТНИКОВ (май – июнь 1940 г.) В мае-июне 1940 года германская армия перешла «линию Зигфрида»[30] и быстро прошла через Голландию и Бельгию во Францию. Германские ВМС в этой кампании не участвовали и были по-прежнему прикованы к району Норвегии, но скоро