Парфорсная охота: гуманный спорт с пикником

ФОТО: EDWIN REMSBERG/ALAMY/ТАСС

Сам термин«парфорсная» произошел от французского словосочетания par force (в дословном переводе – «силой»). Им принято обозначать разновидность охоты с гончими собаками, которые преследуют и берут зверя без помощи человека. В ней участвуют одна или несколько стай гончих по 30–40 псов в каждой. Собак сопровождают конные охотники и практически всегда – приглашенные гости, которые могут следовать за головной кавалькадой как верхом, так и в легких экипажах. А уже за ними тянется обоз с закусками и штат прислуги, ведь добыча зверя является лишь поводом для массового парадного выезда с обязательным пикником в конце. Понятно, что развлечение это весьма недешевое, и неудивительно, что оно во все времена было привилегией избранных.

Если верить античным фрескам, конной охотой с собаками увлекался Александр Македонский. Считается, что парфорсная охота была известна и древним галлам. Англичане же рассказывают, что в Европу ее «привез» вернувшийся из крестового похода король Ричард Львиное Сердце (1157–1199): насмотревшись на принцев Востока, которые охотились с соколами и гончими, он после возвращения на родину стал буквально насаждать такую красивую привычку среди своих баронов. Французские и британские письменные источники не могут прийти к единому мнению, охоте какой из этих стран отдать пальму первенства.

В наше время парфорсная охота превратилась в своеобразную форму досуга – костюмированный квест. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

С одной стороны, во Франции при Людовике XIV (правил в 1643–1715 годы) она достигла наибольшего блеска и великолепия, оказав влияние и на искусство, и на образ жизни. По масштабности эти грандиозные выезды уступали разве что коронации. Король содержал огромный штат пеших и конных егерей, конюхов, псарей, прислуги, существовала даже специальная охотничья музыка, получившая развитие и при Людовике XV. Затравливали преимущественно благородных оленей. Разумеется, не с целью добыть мяса – пиршественные столы в роскошных бивуаках и так ломились от яств: для кавалеров это был удобный случай продемонстрировать молодцеватость и навыки верховой езды, дамы пользовались возможностью показать свою грацию, утонченность манер и, конечно, наряды. Версаль и Шантильи, Шамбор и Фонтенбло – ничто иное, как охотничьи резиденции. Кстати, Наполеон Бонапарт тоже обожал охоту, на государственном уровне поощрял французское собаководство, запретив выписывать английских собак, и сам охотился только с нормандскими гончими.

С другой стороны, именно в Британии охота из аристократического развлечения перешла в категорию национального вида конного спорта, а затем выработанный сынами Альбиона регламент распространился на весь мир. В качестве кодифицированной традиции (то есть принятой на уровне нормы закона) парфорсная охота в Англии зафиксирована в 1420 году, когда король Эдуард II опубликовал подробные инструкции ее проведения.

Геррит Клас Блекер «Оленья охота в дюнах». 1625–1629 гг. ФОТО: WGA.HU

За сотни лет крупные популяции оленей, косуль и кабанов на туманном острове (впрочем, как и во всей Европе) были практически истреблены. Основным объектом добычи стала красная лиса Vulpes Fulva, поэтому британцы парфорсную охоту называют просто fox hunting – «охота на лис». С начала XIX века дичь стала только предлогом собраться, участников охоты привлекала сама скачка с препятствиями – отсюда, к слову, произошел такой вид конных состязаний, как современный стипль-чез. Уже тогда охота начала трансформироваться в индустрию, дававшую работу тысячам людей, которые разводили собак, содержали лошадей и оказывали услуги всадникам. Сезон начинался с ноября, когда поля уже убраны, и длился всю зиму. В сельской местности специально запирали ворота, чтобы обеспечить всадникам дополнительные препятствия и полюбоваться на высокие прыжки лошадей через них. Обычное течение дел приостанавливалось, пустели целые районы городов и даже парламент: все были на охоте.

В 2004 году Великобритания законодательно запретила парфорсную охоту с собаками на зверя, но, как говорят англичане, «невозможно одним законом пресечь многовековые традиции». В стране по-прежнему официально зарегистрировано более 350 тыс. членов организаций, объединяющих конных охотников, и процветают ассоциации владельцев гончих собак, которые патронируют наиболее известные псовые охоты. Сама парфорсная охота окончательно стала спортом: собаки идут по искусственному следу, а всадников привлекают физическая активность и ритуализированная эстетика мероприятия.

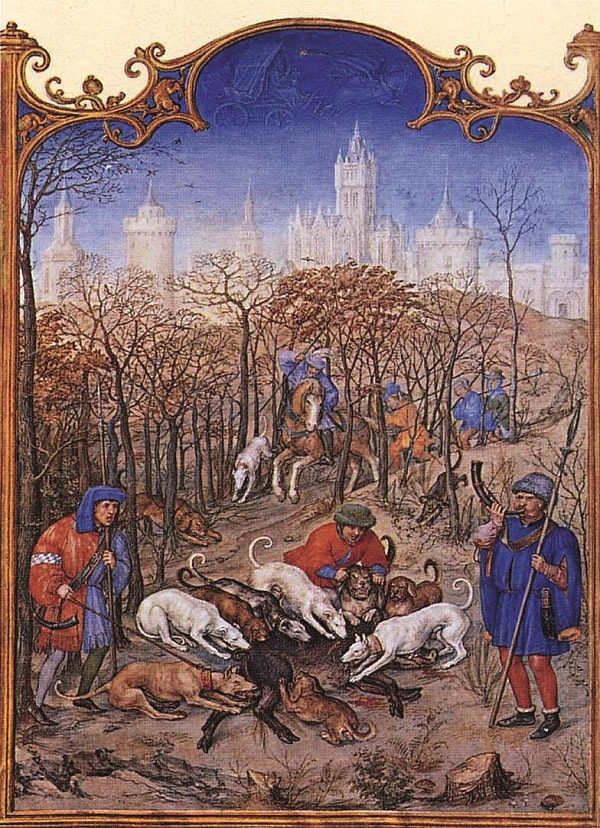

Иллюстрация из Бревиария кардинала Гримани – фламандского манускрипта 1510 г. ФОТО: WGA.HU

В России препятствием к распространению классической парфорсной охоты был и суровый зимний климат, и густые леса с чащобами, болотами, оврагами, в которых попросту невозможно устраивать бешеные скачки. Однако это светское развлечение стало культивироваться со времен императрицы Анны Иоанновны, а потом страстными любителями конной охоты прослыли Елизавета и Екатерина II, не говоря уж о царях и видных государственных деятелях мужского пола. В Гатчине существовала Императорская охота с участием парфорсных стай. Разведением гончих и борзых собак занимался чуть ли не каждый помещик. Как тут не вспомнить великую русскую литературу, столь подробно описавшую национальную охоту со всеми ее правилами, историческими анекдотами и колоритной терминологией!

В наше время парфорсную охоту уместно, пожалуй, назвать модным словом квест – это своеобразная форма досуга для людей, которым скучно просто так ездить верхом в полях. К тому же это квест костюмированный: мужчинам предписывается надевать красные рединготы, белые лосины, черные кепи и сапоги, дамам – элегантные платья-амазонки и цилиндры с вуалью, причем леди, готовые во всем придерживаться традиций, даже выезжают в дамском седле. К лукам седел приторочены охотничьи рога, каждый участник действа должен уметь подавать специальные сигналы – трубить несложные мелодии, помогающие сориентироваться другим охотникам и собакам.

Гонка за живой дичью – ныне большая редкость, и даже если это происходит, ее оставляют живой. Соблюсти традиции, не устраивая кровавых сцен, позволяет охота по искусственному следу. По заранее избранному маршруту, протяженность которого варьируется от 6 до 25 км, проезжает всадник-пикер, волоча мешок с опилками, пропитанными лисьей мочой, а то и пучок обыкновенных копченых сельдей. Собаки «натекают» на след, начинается гон. Жажду добычи охотникам заменяет азарт преследования, а дозу адреналина обеспечивает лихая скачка по незнакомой пересеченной местности с препятствиями разного уровня сложности – это настоящий экзамен на смелость, ловкость, способность быстро ориентироваться и принимать решения. Победителем признают того всадника, чьи собаки первыми настигнут искусственную приманку: взяв условный трофей, он, как и века назад, должен громко протрубить в рог.

К парфорсной охоте в ее наиболее аутентичном варианте сегодня можно приобщиться прежде всего в Великобритании и Франции. Ее организацией занимаются, в частности, The European Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, La Federation Nationale des Chasseurs, Masters of Foxhounds Association, Hunting Association of Ireland.

Парфорсная охота: традиции

Гончие – многочисленная группа пород охотничьих собак, которые умеют взять след дичи, с лаем преследовать ее и нагнать на охотника. Каждая порода имеет свою «специализацию»: стэгхаунды выводились для охоты на оленя, фоксхаунды – на лису, для поимки зайца берут харрьеров и биглей.

Охотничий рог, предшественник горна и валторны, облегчает и украшает охоту с гончими. Благодаря его сигналам охотники имеют представление о развитии ситуации, а собаки, прекрасно отличающие на слух тон хозяйского рога, выполняют нужные команды.

Костюмный этикет английской конной охоты на лис предписывает джентльменам надевать редингот клубного цвета, белую сорочку с широким белым галстуком и золотой булавкой, светлые бриджи, высокие черные сапоги, перчатки коричневой кожи, жокейский шлем черного бархата или – с разрешения егермейстера – шелковый цилиндр.

Охотничий дресс-код для дам не менее консервативен – с той лишь разницей, что заменой рединготу служит платье-амазонка специального покроя, с удлиненным подолом. Прическа по регламенту должна быть четких линий, короткая или убранная под сетку, чтобы волосы не касались воротника. Особый шик – умение ездить в дамском седле.

Для первоклассных охот используются особые лошади – гунтеры, полукровная помесь английской верховой и ирландской упряжной. Это мощные, смелые и очень выносливые животные, к тому же очень сообразительные и преданные хозяину. В наше время гунтеры отлично выступают в конкуре и в популярном ныне троеборье.

О самых интересных видах спорта читайте в MY WAY.

Текст: Виктория Струц

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Подводное царство Daum

Средиземное море и его обитатели – такой красивой теме мануфактура Daum посвящает свою новую ко.

Экстаз королевы

Одним из хитов диванно-сериального 2020-го стал «Ход королевы» – сага о триумфах юной американс.

Першинская охота.

Псовая охота! Лихая забава наших предков будоражит кровь и современных охотников. Правда, от нее остались лишь воспоминания, а ведь русскую псовую охоту можно по праву считать национальным достоянием. Сколько умения, выносливости, смекалки, удали, терпения и, наконец, азарта вобрала в себя псовая охота, раскрывая в русской душе все новые черты и чувства. И становится больно от утраты этой самобытной колоритной охоты, воспетой многими художниками. Однако теплится надежда, что мы вспомним забытые традиции.

В охотничьей литературе можно найти описание нескольких псовых охот, но о самой последней — Першинской, существовавшей в конце XIX — начале XX в., сведения довольно редки. Между тем Першинская комплексная охота внесла большой вклад в становление породы русской псовой борзой, а по своему составу и устройству, организации и порядку является непревзойденным образцом ведения такого рода охот.

В 1887 г. великий князь Николай Николаевич Романов приобрел в Алексинском уезде Тульской губернии имение Першино. Выбор на Першино пал не случайно. Усадьба расположилась на возвышенном берегу реки Упы, откуда открывается великолепный вид на долину реки с ее заливными лугами, озерами, рощами, селами и деревнями, замыкаемый на горизонте сплошной полосой леса.

Окрестности Першино представляли поля, чередующиеся с различными по величине участками леса — островами, богатыми зверем. Такая местность была идеальной для ведения псовой охоты. Для борзых было построено большой выпуск и десять каменных домов с денниками для 12 собак в каждом, с комнатами и кухней для охотника и его подручного мальчика, ухаживающего за собаками. Большой выпуск и каждый дом были огорожены оцинкованной сеткой. Собаки собственной своры князя находились рядом с домом управляющего охотой, расположенным невдалеке от большого выпуска. Поодаль стояло двухэтажное каменное здание с квартирой доезжачего в середине и две одноэтажные пристройки по бокам, где расположились денники для двух стай гончих и жилые помещения для выжлятников. Пространство перед этим зданием занимал разделенный на две части большой выпуск, обнесенный сеткой. Отдельно был построен дом с выпуском для собак-инвалидов или по старости сошедших с поля. Для щенков борзых выстроено большое каменное строение, вся середина которого занята комнатами для людей, ухаживающих за щенками, а по обоим бокам — два помещения для щенят. Примыкающий выпуск был разбит на четыре части, как и щенятники, для подбора одновозрастных щенков. В двух километрах от дворца в старом саду, огороженном сеткой, находились щенки гончих, для которых сделаны два больших шалаша из соломы с нарами внутри, где они укрывались от непогоды. Отдельно для щенков были сделаны кухни, а для взрослых собак выстроена кашеварка с котлом, вмещавшим разрубленную лошадиную тушу. Специально для кормления щенков и щенных сук содержали дойное стадо коров. Взрослых собак кормили два раза в день — немного утром и досыта вечером.

На всем псарном дворе строго соблюдали санитарно-гигиенические правила: после каждого кормления посуду тщательно мыли и сушили, щипцы борзых вытирали полотенцем, производили чистку и расческу псовины, а гончих по утрам вычесывали гребнем и щеткой. Все нечистоты немедленно подбирали и складывали в кучу на охотничьем дворике, а затем ежедневно вывозили со всех дворов в поле. Верхний слой земли в выпусках каждый год заменяли, а в денниках полы чистили и красили. Ежедневно, кроме непогоды и больших праздников, поочередно половина борзых на сворах и стая гончих отправлялись в проводку с верховыми охотниками для разминки. Таким образом каждая взрослая собака через день бывала в поле. Удачное и просторное расположение псарного двора, образцово заведенный порядок и строгое его выполнение — все в совокупности создало отличные условия для содержания и отличало першинских собак особой ухоженностью.

Желая иметь две стаи гончих, князь приобрел у барона Г. Э. Дельвига стаю арлекинов. Путем прилития крови англо-русских гончих и выписанных из Англии и Франции производителей он вывел своеобразного окраса солово-пегую стаю. Этот тип собак отличался тонкостью чутья, чудными голосами и страшной паратостью. Русская стая багряных гончих была выведена от собак костромского типа и, как указывает В. И. Казанский, «отличались эти собаки крупным ростом, хорошими голосами и злобой к зверю, а также исключительной паратостью».

Но особые забота и внимание были отданы борзым собакам. Если до новой охоты вели породу, отбирая главным образом злобных производителей, и ставили задачу иметь серо-пегих борзых, то в Першинской охоте обратили особое внимание прежде всего на резвость и породистость, отказавшись держать собак только серо-пегого окраса, так как при этом значительно осложнялась задача вывода своей породы. Прародители собак, вошедших в состав першинских, были одного корня — мачевариановские. Знание борзых собак, большие возможности в приобретении необходимых кровей, правильно поставленная племенная работа позволили иметь высокопородных борзых с отличными рабочими качествами. Першинские борзые неоднократно брали призовые места на устраиваемых в Москве и Петербурге садках и выставках, завоевав заслуженный авторитет в охотничьем мире. Першинских собак знали в Западной Европе и в Америке, куда было продано немало борзых.

Количество и состав Першинской охоты были строго определены, и резких отклонений не было. В конце своего существования охота состояла из 365 собак, из них 100 гончих, 130 псовых борзых, 15 грейхаундов, 20 сошедших с поля борзых и 100 щенков. Для ведения охот содержали 87 лошадей восточных и английских кровей. На службе в Першинской охоте состояло 78 человек: один управляющий охотой, 2 конторщика, 1 кучер, 1 нарядчик, 8 конюхов, 4 работника, 1 доезжачий, 6 при гончих, 12 старших борзятников, 2 стремянных, 14 подручных при борзятниках, 9 при щенках, 7 наварщиков, 8 объездчиков, 1 при больнице и один мальчик. Все служащие имели специальную форму. Д. П. Вальцов (1913) так написал о Першинской охоте: «Можно сказать с уверенностью, что в настоящее время это единственная псовая охота в России в таком крупном масштабе, с такими собаками, с такими знающими свое дело охотниками и таким устройством псарни, какого не было ни у кого и в старину».

Псовая охота в Першино начиналась по чернотропу с начала октября, когда травы пожухнут, а озими ярче зеленеют. До этого обе стаи гончих проходили двухмесячную нагонку. Ежедневно стаи поочередно натаскивали по белякам, лисицам и (изредка, если попадутся) по волкам. Борзых с августа усиленно тренировали, делая каждодневно проводку с верховыми охотниками. В середине сентября устраивали пробное поле по волкам, в котором участвовали обе стаи и все молодые борзые. Своры составлялись так, чтобы две молодые собаки были в своре с одной проверенной старой. Беря заранее подвытый выводок, стаи гончих сваливали. В окрестностях Першино делалось 22 — 24 охотничьих поля, выезжая к месту охоты в экипажах и возвращаясь к вечеру в усадьбу. Беря остров или участок поймы, своры занимали кольцом все возможные лазы, а если круг нельзя было замкнуть, то ставили тенета или цепь из облавы, чтобы не дать зверю уйти и заставить его идти на лазы, занятые сворами. В остров напускали стаю гончих, которые выставляли зверя. Душу щемило, когда стая будила зверя. На выжлятников была возложена задача не дать собакам уйти в поле и опрокидывать стаю назад в остров. Выставленный зверь травился борзыми. Подпускать на чужую травлю запрещалось, за исключением травли материка. При охоте на волков правила ужесточались. Другого зверя на этой охоте травить запрещалось. Всех затравленных волков сострунивали и сажали к молодым борзым в каретки-фуры, которые были разделены на два отделения, вмещающих по восемь борзых или по двенадцать гончих. Основное назначение фур — перевозка собак, чтобы не утомить их длинной дорогой. На охоте, при переходе от острова к острову, участники устраивали травлю русаков и лисиц, для чего охотники выстраивались со сворами в линию и ехали вровень. Такая травля проходила на виду у всех, и практически каждая свора показывала свою работу, а охотники могли проследить скачку свор и их мастерство. Любо было поглядеть, когда начинались охоты. Дух захватывало от лихой скачки и поимки зверя.

Иногда до приезда в Першино князь устраивал отъезжие поля в южных уездах Тульской губернии, в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях, куда заранее летом посылался вабельщик подвывать волков.

С выпадением снега с гончими не охотились, но всю зиму производили охоту на волков с конными загонщиками и со сворами на санях. Невдалеке от Першино с осени клали привады, и волки постоянно держались поблизости. Утром окладчики выезжали к приваде и, если волки были, находили их на дневке и делали оклад. Посыльный сообщал место оклада и тогда охота в составе 12 — 15 саней выезжала и занимала лазы в поле при мелком снеге, а при глубоком — по проезжим дорогам, откуда ожидались волки. Сани держали на определенной дистанции, создавая вид проезжающих подвод. Загонщики верхом начинали гнать волков, направляя зверя к занятой сворами дороге. Волки подпускались как можно ближе, и собак сбрасывали с саней. Этот способ требовал большой сноровки и выносливости, так как по снегу не так просто добраться до волка, которого держат борзые, и к тому же надо спешить сострунить зверя, иначе собаки его задушат.

При проведении Першинских охот добыча была немалой. С 1887 по 1913 г. затравили 681 волка (из них 56 матерых), 743 лисицы, 4636 зайцев-русаков и 4026 зайцев-беляков. Довольно большая добыча на охоте компенсировалась заботой о поддержании необходимой численности зверей. Так, например, из Сибири ежегодно привозили десятки вагонов с зайцами, специально отловленными для выпуска в першинские угодья.

Кроме осенних и зимних охот, в мае проводили испытания борзых на резвость на садках. Для этого было выбрано ровное поле невдалеке от Першино. Судьями были иностранцы, обычно англичане. Садки борзых проводили по зайцу-беляку и волку, как правило, в ранние утренние часы. Из местного населения нанимали до 150 человек, в основном мальчиков, которые делали коридор, хлопая в ладоши, по которому пускали зверя и собак. В день заганивали более 100 зайцев и несколько волков. На Першинских садках разыгрывали различные призы. Для всех это был большой праздник.

На выводках посворно проводили борзых по круговой дорожке перед дворцом, где их внимательно оценивали, а наиболее интересных собак смотрели в специальной комнате. Заканчивалась выводка парадом всех першинских собак, в котором участвовали приглашенные гости со сворами борзых. Обязательным атрибутом было соблюдение старинных охотничьих ритуалов.