- Промыслы охотничьи

- Смотреть что такое «Промыслы охотничьи» в других словарях:

- Секреты и особенности промысловой охоты

- Особенности современной промысловой охоты

- Промысел в Восточной Сибири

- Промысловая добыча соболя

- Подготовка к охоте

- Промысел в Западной Сибири

- На кабана

- На лису

- Промысел на Урале

- Видео

- Промысловая охота. Тайга кормит

Промыслы охотничьи

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Промыслы охотничьи» в других словарях:

Россия. Экономический отдел: Промыслы — 1) Охота в России искони играла огромную роль. Весь быт наших предков неразрывно был связан с охотою и с разносторонним пользованием получаемыми от нее продуктами. Охота давала им и средства пропитания, и денежные знаки, и товары для торговли,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Охота — в обширном смысле этого понятия означает страсть, направленную к добыванию и разведению некоторых видов животных, а также к усовершенствованию путем упражнения и подбора отличительных признаков их; сюда относятся конская О. (коневодство, рысистые … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Охота, общее понятие — в обширном смысле этого понятия означает страсть, направленную к добыванию и разведению некоторых видов животных, а также к усовершенствованию путем упражнения и подбора отличительных признаков их; сюда относятся конская О. (коневодство, рысистые … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Пушной промысел — см. Промыслы охотничьи … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Рыболовство * — (Объект Р. промысловые рыбы. Орудия лова). Объектом Р. в тесном значении этого слова служит рыба. В более широком смысле к Р. относят вообще промысел водных низших и высших животных. Рыбы, служащие предметом лова с промышленной целью, называются… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Рыболовство — I (Объект Р. промысловые рыбы. Орудия лова). Объектом Р. в тесном значении этого слова служит рыба. В более широком смысле к Р. относят вообще промысел водных низших и высших животных. Рыбы, служащие предметом лова с промышленной целью,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Полисский, Николай Владимирович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Полисский. Николай Полисский … Википедия

Приволжский район Ивановской области — район Страна Россия Статус район Входит в Ивановскую область Административный центр Приволжск Крупнейший город Приволжск Др. крупные города Плес Глава администрации Виноградов Евгений Александрович … Википедия

Приволжский район (Ивановская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Приволжский район. Приволжский район Герб … Википедия

Швеция — I Расположение, границы, пространство. Королевство Ш. занимает большую, восточную часть Скандинавского полуострова, западную часть которого занимает соединенное с Ш. личной унией королевство Норвегия. Площадь обоих государств вместе равняется… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Секреты и особенности промысловой охоты

Занятие охотой известно еще с доисторических времен. Она была и средством пропитания, и самой большой страстью мужского населения. С развитием человечества стали меняться ее способы и цели. На сегодняшний день промысловая охота сменилась на любительскую или спортивную. Широкое распространение получил охотничий туризм, благодаря чему начали развиваться охотничьи хозяйства. Но в некоторыех регионах промысловая охота остается актуальной и на сегодняшний день.

Особенности современной промысловой охоты

Промысловая охота – это рациональное использование животных для получения от них максимальной экономической выгоды, не нанося ущерба воспроизводству потомства. Целью ее является выслеживание, и добыча хищных зверей, получение мяса и ценных пушных шкур. Для охотников промысловиков это занятие стало не только развлечением, в ходе которого проверялась их сноровка и выносливость, но и источником хорошего дохода.

В настоящее время промысловой охотой разрешено заниматься юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим лицензию. Промысел производится в специально отведенных угодьях в сезон, который четко установлен законодательными органами. Наиболее распространенными промысловыми районами является Урал, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье.

Промысел в Восточной Сибири

Охота в Восточной Сибири с давних времен является основным занятием, а в районах с малочисленным населением она является источником пропитания и заработка средств существования. Широкое распространение получила любительская охота, которая является не только развлечением, но и дает возможность заготовить достаточное количество мяса.

Объектами становятся кабаны, лоси, косули, изюбры, медведи, зайцы, а так же различные виды водоплавающей и лесной дичи. Промысловая охота ведется на соболя, горностая, белку. Охотники промысловики образуют артели, занимающиеся заготовкой пушнины.

Промысловая добыча соболя

Соболь — хищный зверек, являющийся предметом промысла благодаря своему ценному меху. Обитает в темнохвойной тайге. Может существовать в суровых условиях, имея хороший иммунитет к заболеваниям. За 10 часов преодолевает расстояние до 12 километров. Корм для пропитания добывает в основном ночью или ранним утром, а днем соболь отдыхает.

Зверек имеет очень чуткий слух и мгновенно реагирует на лай собак или выстрелы. Если его неосторожно разбудить, приблизившись близко, он мгновенно бросается наутек. И подстрелить его практически невозможно. Широкими скачками соболь убегает сначала по земле, а затем забирается на дерево и перемещается по веткам, пока не найдет в дереве дупло.

Охотник вырубает часть дерева, образуя дыру, и устанавливает на выходе сетку. Затем, стуками по дереву выгоняет соболя из дупла, заставляя его бежать к образованному проходу. Когда зверек попадает в сетку, его необходимо сразу схватить за шею, чтобы он не укусил за руку. При этом шкурка зверька остается без повреждений. Так же соболя добывают с помощью капканов и самоловок.

Незаменимым помощником в промысле на соболя является лайка. Она значительно повышает шансы на успех. Данная порода собак отличаются выносливостью и могут длительное время преследовать добычу и предупреждать хозяина о том, что обнаружила соболя. Умение и чутье передается у таких собак на генетическом уровне, поэтому такие собаки ценятся очень дорого. Дрессируют собак с детства, приучая их, и плавать в лодке, и находить в лесу кратчайший путь.

Подготовка к охоте

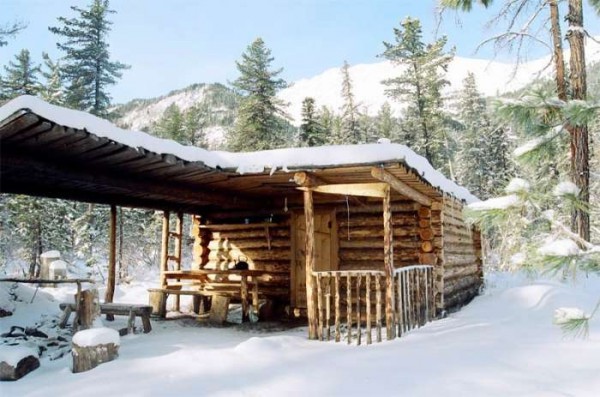

Продолжительность охотничьего сезона от 5 до 6 месяцев. Поэтому охотники промысловики к подготовке подходят очень серьезно. До начала сезона необходимо подготовить зимовье, расчистить к нему подходы и завезти продукты. Учитывая, что территория обитания соболя достаточно велика, помимо капитальной зимовки охотнику нужно позаботиться и о промежуточных стоянках.

Для собаки строят специальную будку, внутри которой настилают сено, завешивают вход плотным материалом и заваливают ее снегом, оставив только проход для собаки. Внутри такой будки должно быть две миски – одна для воды и другая для еды. Собаке необходимо один раз в день давать теплую есть теплую пищу.

Особое внимание следует уделить выбору вещей. Их должно быть два комплекта. В комплект должны входить: куртка, свитер, брюки. Это даст возможность сменить одежду, в том случае, если она промокнет или испортится. Не лишним будет и термобелье, которое послужит хорошей защитой от холода в зимний период.

При выборе обуви нужно учитывать сезон промысла. В зимний сезон не обойтись без валенок или унтов. Эта обувь незаменима в дальних переходах.

Обязательно наличие теплого спального мешка и палатки. Палатка должна быть непромокаемой. У каждого охотника при себе обязательно должен быть компас, GPS навигатор и сменный аккумулятор. Мощный фонарь с комплектом сменных батареек.

Главными инструментами в тайге являются топор и нож. Инструменты должны быть прочными, острыми и практичными. Топор должен быть один для рубки деревьев, другой для повседневного использования. Нож должен быть универсальным и прочным. Инструментов, как и одежды лучше иметь по два. Необходимо проверить оружие, петли, капканы и боеприпасы. Подчас выживание в Сибири зависит от наличия достаточного количества патронов.

Не каждый сможет провести в суровых условиях несколько месяцев. Таежная жизнь под силу лишь профессионалам, обладающим силой духа, железной дисциплиной, терпением и выносливостью.

Промысел в Западной Сибири

Промысловая охота в Западной Сибири нацелена на регулирование численности животных. Способ напрямую зависит от выбора животного, на которого она ведется. Групповая охота подходит на косулю или лося. При таком способе добычи нужны загонщики, стрелки, разводящие и обязательно человек, руководящий группой. При групповом промысле очень важны дисциплина и четкие, слаженные действия каждого члена группы.

На кабана

На кабана обычно охотятся методом облавы или загона.

При добыче кабана методом загона загонщики выгоняют кабана на цепь стрелков. В этом случае загонщиков должно быть несколько человек. Тогда, как для метода облавы, достаточно и одного загонщика, чтобы выгнать кабана на стрелков. Но в этом случае стрелков должно быть несколько. Размещаться они должны на возвышении, чтобы иметь хороший круговой обзор. Очень важную роль играет маскировка. Она должна соответствовать цветовой гамме окружающей среды. Если промысел производится в зимний период, то одежда стрелка должна быть белой. В летний период одежда должна быть темно зеленого или черного цвета.

На лису

На лису обычно охотятся с собаками.

Для этой цели исключительно подойдут такие породы собак, как гончая, борзая и норная. Возможна добыча лисы и при помощи капканов. На лису лучше начинать охоту ранним утром. При добыче лисы с помощью норных собак охотник должен обладать осторожностью и выдержкой. Если лиса слышит шум, то забивается глубоко в нору. Охотник снимает с собаки поводок и ошейник, и когда собака уходит в нору, выбирает место шагах в двадцати от отнорка и выжидает появления лисы, приготовившись к стрельбе.

На боровую дичь охотятся ранним утром, когда глухарь собирает песчаные камушки. Белка в это время тоже занята сбором припасов.

Профессиональная охота в Западной Сибири производится также на бурого медведя, северного оленя, снежного барана, горного козла.

Промысел на Урале

Охота на Урале дает возможность охотникам пополнить свои трофеи. Это может быть бурый медведь, северный олень, лось, горностай, лиса, волк, косуля. А так же пернатые – беркут, орлан. Трофеи, добытые на Урале, очень высоко ценятся.

В целом промысловая охота в Сибири и на Урале пользуется заслуженной популярностью не только у охотников, но и у туристов. Кроме того, туристам предлагаются увлекательные охотничьи туры. Именно поэтому начинающие охотники, не желающие проверять на собственно опыте принципы выживания в Сибири, отправляются за трофеями именно в составе такого тура.

Охота в этих местах — это отличный шанс почувствовать себя настоящим таёжным отшельником, насладиться красотами природы, увлекательной травлей зверя и получить заслуженные трофеи.

Видео

Видео раскрывает интересные подробности и секреты промысловой охоты.

Промысловая охота. Тайга кормит

Ещё относительно недавно промысловая охота была одной из довольно серьёзных составляющих нашей социалистической экономики. Но вот, как говорится, и глазом не успели моргнуть, а пролетела почти целая эпоха экономических преобразований, которые забросили промышленное добывание пушнины на одну из последних ступеней человеческой трудовой деятельности.

Однако, невзирая на все эти преобразования, явно не способствовавшие сохранению наших промыслово-охотничьих традиций, охота эта сохранилась и, более того, продолжает быть для многих наших охотников вполне осязаемым способом зарабатывания денег.

Естественно, портрет современного промысловика заметно отличается от той картинки, которую нам рисовали фильмы и статьи, снятые и написанные три-четыре десятилетия назад. Современный промысловик сильно отличается от своего недавнего предшественника. И всё-таки, несмотря на эти отличия, основная цель, ведущая человека в тайгу на промысел, остаётся прежней – заработок. От нечего делать или от желания развлечься охотой в тайгу может пойти только охотник-любитель, для которого финансовая составляющая этого процесса исчисляется исключительно суммой, потраченной на удовольствие. У охотника-промысловика такой роскоши нет. Он всегда старается получить от охоты больше, чем на неё тратит. Правда, это вовсе не означает, что, в отличие от охотника-любителя, промысловик не испытывает эмоционального возбуждения от самого охотничьего процесса. Как ни крути, а любой охотник – это прежде всего человек с обострённой потребностью тесного, я бы даже сказал, интимного, общения с природой. К сожалению, а может быть, и к счастью, без этой потребности охотником не стать. И вот тут я вполне обоснованно могу сказать, что бытующее порой мнение о том, будто промысловик – это некий «профессиональный механизм», приспособленный только для извлечения денежной прибыли от эксплуатации природы (охоты), является глубочайшим заблуждением.

За всю свою жизнь мне ни разу не пришлось встретиться с охотником-промысловиком, который бы занимался добычей пушнины без врождённой или приобретённой страсти к этому охотничьему ремеслу. Все те люди, с которыми я встречался в тайге, были настолько увлечены охотой, что подавляющее их большинство просто-напросто не мыслили себя без этого занятия. Справедливости ради следует отметить, что не все они были штатными работниками промысловых хозяйств. Многие из них занимались промыслом пушнины в свободное от основной работы время, т. е. брали отпуск и отправлялись на пару месяцев в тайгу. В советское время они заключали с промхозами договоры и промышляли на выделенных участках. В наше время такие промысловики тоже есть. Работая основную часть года где-нибудь, например, в котельной или сторожем при школе, с началом промыслового сезона они непременно уходят в тайгу на свои участки и начинают привычную и такую манящую их весь год охотничью жизнь. Традиция эта в сибирской глубинке настолько сильна, что ей не противится даже начальство, отпуская работников в тайгу.

Есть среди моих знакомых и «чистые» промысловики. Эти люди живут исключительно тайгой и, большей частью, добычей соболя. Говорить о том, насколько это сейчас выгодно или невыгодно, я не возьмусь, ибо не понаслышке знаю, как разнится добыча соболя даже в ближайших угодьях одного района, а уж про соседние районы одной области и говорить нечего. И, тем не менее, промысел в современных условиях если не кормит, то довольно неплохо подкармливает, ежели, конечно, не пропивать всё добытое тяжким трудом, что случается нередко.

Говоря о современной промысловой охоте, хочется затронуть тему преемственности поколений. Сейчас довольно часто можно слышать или читать о том, что молодёжь не идёт на промысел. Лично я не стал бы так драматизировать ситуацию. За последнее время на промысле я встречаюсь с охотниками, едва переступившими рубеж тридцатилетия. Разве это не молодое поколение? Пожалуй, самым ярким моим впечатлением была встреча на Нижней Тунгуске с охотником по имени Константин Боковиков. Ему чуть больше двадцати лет. Парень так «болеет» тайгой и охотой, что, по словам своего родного деда, уже три раза бросал учёбу в городе и возвращался в тайгу ради промыслового сезона. Кстати, тут вам и ярчайший пример преемственности поколений. Дед Кости, Юрий Константинович Грязнов, ещё в советское время был одним из лучших охотников Катангского района Иркутской области, удостоен многих званий и наград за успехи в промысле соболя. Теперь он охотится вместе с внуком, который уже мало в чём уступает своему знаменитому деду.

Конечно, живя в непосредственной близости от тайги и имея перед собой целую плеяду предков-охотников, встать на стезю промысловой охоты не так-то сложно. Гораздо труднее окунуться в эту жизнь и в эту работу человеку со стороны. И всё-таки в тайге много и таких охотников, которые пришли в тайгу по влечению сердца своей индивидуальной дорогой. Так, в посёлке Ванавара (Эвенкия) уже много лет живёт Виктор Черний. Его промысловый участок находится на далёкой таёжной реке Хуги. Как рассказывает сам Виктор, приехал он в Восточную Сибирь более трёх десятилетий назад с Западной Украины с одной только целью – заработать охотой денег на машину. Так вот, пока зарабатывал заветный «рупь», так прикипел к тайге и охоте, что уже не смог уехать. Он и по сей день меряет эвенкийскую тайгу своими небольшими шагами, уже не в состоянии оторваться от её очарования и притягательной силы. А участок у Виктора немаленький – около 100 тысяч гектаров. Да и у соседей не меньше. У многих тут «свои пенаты» исчисляются сотнями тысяч гектаров непроходимой и почти неизведанной тайги. В таких условиях, естественно, и характер закаляется особый, и навыки нарабатываются такие, что неискушённому человеку очень легко спутать их с подвигом. Промысловая охота – это ведь не только ловля зверей и стрельба птиц. Это целый комплекс умений, навыков и знаний, позволяющий человеку не только примитивно выживать в тайге, но и эффективно в ней работать. Надо уметь и избушку подправить, а если потребуется, и новую срубить, и сеть связать, и ружьишко подремонтировать, и хлеб испечь, и одежду сшить. Всех этих умений, которые требуются охотнику на промысле, и не перечислить. Честно говоря, у меня для этого даже фантазии не хватит. Мне самому несколько раз приходилось попадать в такие ситуации, когда моих знаний и опыта не хватало для исправления ситуации, и нужно было выходить из положения только интуитивно. Ведь отлично известно, что всего знать человек не может, поэтому порой приходится проявлять такие чудеса изобретательности, что сам себе удивляешься.

В тех далёких таёжных местах, в которых мне посчастливилось побывать, вся жизнь и весь быт местного населения просто пропитаны охотой и рыбалкой. Там это не просто работа или увлечение, там это образ жизни. Тайга и кормит, и лечит, и калечит, и заработок даёт. Она же нередко становится местом последнего пристанища для любящей её человеческой души. Здесь никому и в голову не придёт назвать человека, ходящего в тайгу за ягодой, грибом, мясом, рыбой и тем более пушниной (соболем) бездельником или безработным. Как ни крути, как ни пристраивайся куда-нибудь на работу, а тайга была и остаётся для местного населения главным источником дохода. Даже несмотря на то, что теперь финансовое и техническое обеспечение процесса добычи соболя лежит на плечах самого охотника, это редко кого останавливает. Каждую осень, как только окрестная тайга начнёт расцвечиваться рыже-багровыми красками, из посёлков и деревень начинается большой отход местных мужиков в тайгу. Именно в это время хорошо заметно, как редеют вдоль берегов ещё совсем недавно тесные вереницы приткнутых в берег моторных лодок. Скоро их тут почти не останется. Ускользнут они по ранним утренним туманам вверх или вниз по магистральным рекам, а потом шмыгнут в какую-нибудь неширокую речушку, поднимутся вверх до заветного зимовья и пристроятся там на отдых до весеннего паводка.

Там, где нет дорог, лодки и снегоходы (как правило, «Бураны») для промысловиков являются основными видами транспорта. Всё сообщение идёт либо по рекам, либо по накатанным вдоль геологических профилей «буранкам» – нешироким дорожкам, пробитым снегоходами. Зимой такие «буранки» тянутся в тайгу от деревень на сотни километров. Как огромные нити паутины, расходятся они по безлюдной тайге. При таких расстояниях каждый охотник должен не просто быть уверенным в своём «Буране», но и уметь в случае необходимости отремонтировать его в любых погодно-климатических условиях. Мне приходилось видеть обожжённые сорокаградусным морозом руки охотников, которым пришлось крутить гайки снегохода где-нибудь на перегоне от одного зимовья к другому. Зрелище, доложу вам, не для впечатлительных. На таких длительных переездах у промысловиков чаще всего обмораживаются не руки, а лица. Встречный поток морозного воздуха в сочетании с влажным дыханием человека довольно быстро «выжигает» кожу на лице. Страдают щёки, нос, веки, губы. Чтобы избежать этих неприятностей, охотники Нижней Тунгуски придумали довольно оригинальный способ: они повязывают на лицо детские памперсы. Влага, выдыхаемая человеком, отлично ими впитывается, оставляя лицо сухим и защищённым от ветра. Как только памперс пресыщается влагой и начинает смерзаться, мешая полноценно дышать, его выбрасывают и цепляют новый.

Для защиты ног от обмораживания местное население использует особые носки, которых я больше не встречал ни в одной местности. Эти носки вяжут местные женщины (обычно эвенкийки). В толстую шерстяную нить они вплетают конский волос. Когда надеваешь такие носки, возникает ощущение, что ногу покалывают сотни иголочек. Буквально через пять минут вся ступня словно огнём горит.

Наверное, кто-то думает, что главное качество промысловика – это умение развести костёр в сырую погоду, обустроить ночлег или суметь точно выстрелить в зверя и птицу. Конечно, всё это, и даже значительно больше, таёжник умеет. Однако, несмотря на колоссальную приспособленность местных охотников к жизни в тайге, главным и самым необходимым качеством для этой жизни остаётся способность не сойти с ума от многомесячного одиночества, в условиях которого и протекает сам процесс промысловой охоты на соболя. Тут уже неважно, как это качество у тебя появилось – выработалось со временем или было врождённым. Главное, это качество должно быть, ибо без него в тайге на промысле просто не выжить. Именно неумение воспринимать одиночество как абсолютно нормальное психологическое состояние не позволило многим страстным охотникам перейти из категории любителей в разряд промысловиков.

Наверное, мне повезло? Моя психика не страдает в уединении, и я довольно легко ощущаю себя в отрыве от цивилизации. Понял я это давно, и, наверное, именно тогда поманили меня к себе бескрайние таёжные просторы с их безлюдностью, непуганностью зверя и птицы и бесконечной свободой, где ты зависишь только от себя самого. И есть в этом ощущении «свободного полёта» какая-то особая притягательная сила, суть которой объяснить невозможно. Всё это где-то там, на подсознательном уровне.

Начав плотно общаться с промысловиками, я понял, что это ощущение единения человеческой души с тайгой присуще не только мне. Практически все таёжники, с которыми меня свела судьба, больны той же неизлечимой «болезнью». В этом отношении очень показательна жизнь ныне уже покойного Павла Лысенко, который жил в деревне Преображенка на Нижней Тунгуске. Был он неисправимый пропойца, не имел ни семьи, ни паспорта, ни дома, но охотничий участок на реке Алтыб имел. Пил Паша весь год, спал где придётся, ел что дадут. Но вот заканчивался август, и Паша словно преображался. Он бросал пить, шёл в магазин и отоваривался в долг для предстоящего промыслового сезона. Не было у Павла ни моторной лодки, ни снегохода. На свой участок он добирался на маленькой лодке-погонке, которые местные охотники мастерят из двух досок (на борта) и двух раскатанных бочек (днище). Почти неделю он поднимался на шестах вверх по реке к своему участку, а потом весь сезон работал там, что называется, от души. Вернувшись после сезона в деревню, он очень быстро спускал все оставшиеся после возврата магазину кредита деньги и уже через месяц опять бродяжничал и побирался до конца очередного августа, когда традиционно бросал пить и начинал собираться на промысел. Он и умер-то во время очередного захода на свой охотничий участок.

Завершая повествование, хочется отметить, что пока существует тайга, пока в ней водится зверь и живёт человек, промысловая охота останется частью жизни многих и многих людей, населяющих необозримые просторы нашей страны. Мне кажется, что даже если рухнет вся экономика, а пушнина перестанет быть предметом международного торга, промысел мяса, рыбы и мехов не прекратит своего существования. Люди, как и прежде, пойдут в тайгу промышлять зверя и птицу, будут ловить рыбу, собирать ягоду, а потом обмениваться всем этим друг с другом. Фраза «тайга кормит» и в XXI веке имеет для огромного числа наших граждан фундаментальное значение.

Если вам понравилась статья — подпишитесь на канал .