- Характеристика присваивающего и производящего хозяйства

- Присваивающее хозяйство — это что? Присваивающее хозяйство: определение

- Что являет собой присваивающее хозяйство?

- Как возникло присваивающее хозяйство?

- Особенности деятельности

- Виды присваивающего хозяйства

- Рыболовство

- Охота

- Собирательство

- Неолитическая революция

Характеристика присваивающего и производящего хозяйства

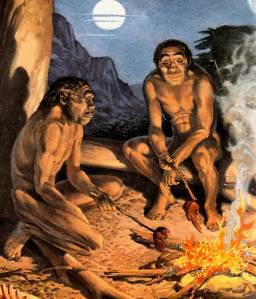

Для присваивающего хозяйства характерно наличие двух отраслей – собирательстваи охоты. Это составляло основу их жизни. Охота была более прогрессивной отраслью хозяйства, во многом определившей развитие человеческих коллективов.

Охота на крупных животных требовала большого числа охотников. Древнейшие люди пугали зверей шумом, огнем, забрасывали камнями и гнали к глубокому обрыву. Животные падали и разбивались, людям оставалось только добить их. Охота была той формой трудовой деятельности, которая больше всего стимулировала организованность первобытного человеческого стада, заставляла его членов все теснее сплачиваться в трудовом процессе и демонстрировала силу коллективизма.

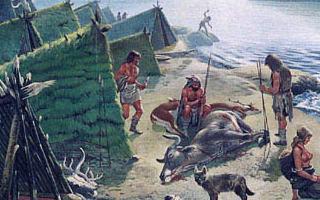

Апогеем развития присваивающего хозяйства было достижение относительной обеспеченности продуктами природы. Это создало условия для зарождения двух величайших достижений первобытной экономики – земледелия и скотоводства.Хотя земледелие и скотоводство не стали в неолите основными отраслями хозяйства, все же эти новые явления в производственной жизни сыграли огромную роль в дальнейшем развитии общества.

С возникновением земледелия и скотоводства совершился переход от присвоения готовых продуктов природы к их производству с помощью человеческой деятельности. Производящее хозяйствона первых порах так или иначе сочеталось с присваивающим, а во многих областях высокоорганизованная охота надолго осталась основным или даже единственным видом хозяйства.

Изобретение земледелия и скотоводства, связанных с определенными условиями природной среды, усилило неравномерность в историческом развитии человечества.

Рост производительных сил в переходе от присваивающего хозяйства к производящему способствовал дальнейшему развитию общинно-родового строя. На смену ранней родовой общине охотников и рыболовов пришла развитая родовая община земледельцев-скотоводов.

7. Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства.

Систематические занятия земледелием и скотоводством, особенно в благоприятных природных условиях, позволяли людям иметь столько продуктов питания, чтобы скапливать излишки.Эти излишки позволяли некоторым людям значительную часть своего времени посвящать ремеслу.

Были в селениях и люди, которые играли роль руководителей, – старшие по возрасту, опытные в земледельческих работах, знатоки обрядов. К их авторитету прибегали, когда возникали конфликты внутри деревни или с соседями.

Отдельные поселения связывали с соседями родственные узы, необходимость оказывать друг другу помощь в случае стихийных бедствий или военной опасности. Несколько селений могли образовывать более или менее прочное объединение,общие вопросы решались представителями от каждого из них. Но уже во второй половине IV в. до н. э. на юге Месопотамии складываются более постоянные сообщества, во главе которых стояли представители общин.

В тех областях, где занятие земледелием и скотоводством не давало столь значительных излишков продуктов, общество развивалось иными путями. Некоторые общины были обладателямишахт и рудников. Руду обменивали на сырье или выплавляли металл, и тогда в обменпускали слитки. За камень и металл давали ткани, зерно и другие продукты сельского хозяйства.

Земледельцы, создавшие первые государства,были довольно мирными людьми. В то время еще не существовало ни металлических мечей, ни шлемов, ни доспехов. Иным был быт народов Европы во тысячелетиях до н. э. Занятия земледелием и скотоводством не везде обеспечивали людей достаточным количеством пищи. Поэтому собирательство в лесах и охота сохраняли немалое значение. Меха, металлы, камень и рабы находили спрос в государствах Средиземноморья.

Объединения во главе с вождями появились в Европе в III тысячелетии до н. э. и просуществовали очень долго, до формирования государств в раннем Средневековье. Сообщества, в основе которых лежали родственные связи, не были совершенно разрушены ни завоеваниями римлян, ни нашествиями эпохи Великого переселения народов.

8.Древнейшие цивилизации.Древнейшие цивилизации возникли почти одновременно — в течение 3 тысячелетии до н.э. в странах Северо-Восточной Африки и Южной Азии. Великие государства Древнего Востока сформировались на берегах великих рек: Нила, Тигра и Ефрата, Инда и Ганга, Янцзы и Хуанхэ. Именно в долинах больших рек в мягком субтропическом климате пять тысяч лет назад сложились лучшие условия для земледелия. Разливы рек постоянно удобряли мягкую почву, ее легко было обрабатывать самыми примитивными орудиями — деревянными и медными, урожай собирался два-три раза в год.Важнейшим условием земледелия в тех районах было регулирование режима рек, т.е. хранение воды в специальных водоемах для использования в засуху, предотвращение паводков, мелиорация. Это требовало постоянного коллективного труда, вынуждало селиться большими группами — общинами и работать сообща. Роль общины в странах Древнего Востока (Египте, Месопотамии, Индии, Китае) была исключительно велика и, во многом, остается такой по, сей день. Однако общественный труд был необходим только на ирригационных работах, строительстве плотин, каналов и пр. Сама обработка земли была доступна каждой отдельной семье. Поэтому общинная земля стала делиться на земельные наделы, и община из родовой (какой было в первобытном обществе) стала соседской.Неравноценность земельных наделов приводила к постепенному обогащению отдельных семей. Излишки зерна хранились, создавая запасы, обеспечивая стабильность положения семьи.В странах Древнего Востока главной культурой был ячмень на западе (Египет, Месопотамия) и рис на востоке (Индия, Китай). Хозяйство дополнялось оседлым скотоводством, ловлей рыбы.Появление первых орудий труда облегчило земельные работы и высвободило множество рабочих рук. Часть общинников стала заниматься только ремеслом, уровень его возрос и требовал специальных навыков. Происходит первое общественное разделение труда: отделение ремесла от сельского хозяйства.От хозяйственных забот были свободны также младшие сыновья во многих семьях. Молодые люди объединяются в отряды с выбранным предводителем и совершают набеги в соседние земли, а в случае угрозы общине — защищают ее. Добыча становилась дополнительным источником обогащения семей воинов, родовой знати и, особенно, жрецов. Пленных убивали или принимали в общину. Позже, с ростом производительности труда, стало выгодно оставлять им жизнь при условии работы на господина — так появляется рабство, играющее на Древнем Востоке важную, хотя и не определяющую роль. Иногда до положения рабов опускались разорившиеся общинники.Складываются три устойчивые категории людей, традиционно называемые классами — господствующие слои (жрецы, богатые землевладельцы, торговцы, чиновники), мелкие свободные производители (общинники, ремесленники) и рабы. Для защиты от нападений и удобного товарообмена между разными районами возводятся специальные укрепления, где селятся купцы и ремесленники — города. Возникают предпосылки создания государства.Основная функция государственной власти на Древнем Востоке — организация системы орошения и земледелия. Поэтому объединение общин по берегам рек в единое государство происходит рано и произвольно, а верховная власть возникает в форме неограниченной монархии с огромной ролью жречества. Влияние жрецов основывалось на передаваемых по наследству и тщательно хранимых знаниях по астрономии, метеорологии и пр., позволявших предсказывать поведение рек и управлять земельными работами. Задача царской власти — проводить ирригационные работы в масштабах государства, подавлять сопротивление рабов, добывать новых рабов в завоевательных походах, содержать войско и — что очень важно — доставлять камень для строительства плотин, каналов, пирамид. В государствах Древнего Востока камня не было, его привозили из отдаленных горных районов, а это требовало огромного числа людей и сопровождалось сражениями с горными народами.Все необходимые для государства работы осуществлялись царем через разветвленный бюрократический аппарат, ведавший также сбором податей и судопроизводством. Неограниченная власть царя приводила к постепенному обожествлению его личности, особенно выраженному в Древнем Египте.Несмотря на различия истории, экономики и социальных отношений в 4-3 тыс. до н.э. государства обширного региона Древнего Востока имели много общего: земледелие с хорошей системой ирригации, высокая роль общины как основной ячейки общества, неограниченная власть деспота, опирающаяся на жречество, чиновничество и профессиональное войско, наличие рабства.Несколько иная ситуация складывалась в других регионах мира. Государство Древнего Египта, например, занимало узкую полосу плодородных земель вдоль реки Нил, которая определяла всю жизнь египтян. От ее разливов зависела судьба урожаев и людей, ему поклонялись как божеству, приносили жертвы. Жрецы, молившиеся о добром поведении реки, были прекрасными астрономами и могли делать правильные прогнозы погоды.Именно египетским жрецам мир обязан изобретением знаменитых созвездий Зодиака, соответствующих ежемесячным перемещениям диска Солнца на небесном небосводе. Хотя со времени Древнего Египта карта звездного неба изменилась и Солнце навещает зодиакальные созвездия в другие месяцы, прежнее деление осталось. Осталась и астрология — наука гадания по звездам, но пользуется она устаревшими, созданными несколько тысячелетий назад методами.

Присваивающее хозяйство — это что? Присваивающее хозяйство: определение

Многие исторические факты свидетельствуют о происхождение человека от животных. Еще 2 млн лет назад он начал выделяться среди себе подобных прямохождением, совершенствованием рук и мозга. Постоянные изменения происходили и в сфере добычи пищи. Одним из способов обеспечения существования являлось присваивающее хозяйство. Что это такое и к чему оно привело – описано в этой статье.

Что являет собой присваивающее хозяйство?

Присваивающее хозяйство – это тип деятельности первобытного человека, который характеризуется присвоением всех даров природы для поддержания существования. Человечество занималось им еще в эпоху палеолита. Тогда численность населения была еще незначительной, проблем со средствами для существования не возникало. Люди брали от природы все, что могли, и это было справедливо. Ведь она предоставляла свои плоды, а человек их собирал.

Как возникло присваивающее хозяйство?

Согласно теории Дарвина собирательство и охоту человечество позаимствовало от зверей. Руководствуясь природными потребностями, люди использовали присваивающее хозяйство. Это подтверждено многими раскопками и историческими фактами. Но как бы ни сравнивали первых людей с животными, человек никогда не присваивал природные богатства «голыми руками».

Согласно историческим документам, еще на самых ранних этапах своего существования человечество придумывало разные орудия труда, которые бы упрощали повседневную жизнь. Например, древние африканцы раскалывали камни таким образом, чтобы получить острые края для быстрого расчленения туши убитой дичи. Со временем люди изобретали все новые хозяйственные предметы и научились использовать природные ресурсы для жизненных потребностей. У них даже были иглы, чтобы мастерить себе одежду из шкур убитых зверей.

Еще довольно длительное время все племена и народы вели присваивающее хозяйство. Производящее хозяйство возникло лишь V тыс. лет до н. э.

Особенности деятельности

Ученые определили много важных особенностей, которыми обладало присваивающее хозяйство. Такой тип хозяйства характеризуется следующими чертами:

- коллективная деятельность;

- ведение его всеми жителями племени, поэтому все присвоение делится поровну;

- люди и природа находятся в равной зависимости;

- для присвоения используются исключительно каменные орудия;

- развитие технического прогресса, хотя и медленными темпами;

- дифференциация труда по возрастному и половому признаку.

Виды присваивающего хозяйства

Различают несколько отраслей, которые входят в присваивающее хозяйство. Это собирательство, рыболовство и охота. Основными древними занятиями людей являлись охота и собирательство. На разных этапах развития и в различных климатических условиях соотношение этих видов деятельности могло отличаться.

Рыболовство

Во многих племенах рыболовство являлось главной отраслью хозяйства. Человечество успешно осваивало реки, моря, научилось ловить рыбу в больших объемах. Заметные изменения приобретают рыболовные орудия: появляются сетки, крючок, лодка с веслами. Рыболовство упростилось так, что им могли заниматься даже дети. Некоторые племена верили в наличие разных богов, отвечающих за погоду или урожай, и приносили им жертвы в виде добычи. К ним относились и рыболовы.

Охота

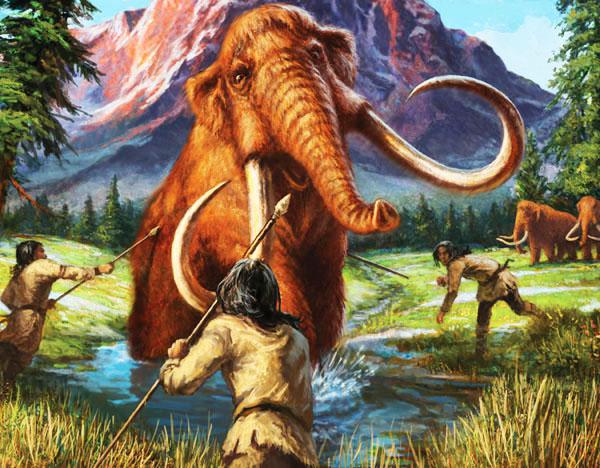

По мере изобретения новых орудий охота проходила все легче и не занимала много времени, а племена быстрыми темпами могли передвигаться и осваивать новые территории. Люди начали изобретать всевозможные ловушки, придумали загонную охоту, начали делать резцы, ножи, каменные топоры, копья.

Продуктивность охоты значительно возросла после изобретения копьеметалки, которая представляла собой палку с упором. Благодаря специальной форме копье летело в жертву со скоростью стрелы. Копьеметалка считается первым механическим орудием, которое дополнило мускульную силу человека.

В конце палеолита существенно изменились климатические условия, и наступила эпоха оледенения. Люди начали искать новые земли, где можно было комфортно обитать и вести присваивающее хозяйство. Определение таких мест было важным моментом, поскольку средств для существования не хватало, а время, затраченное на поиски, могло стоить жизни всего племени.

В эпоху оледенения люди охотились преимущественно на северных оленей и диких лошадей. Чтобы поймать этих животных, племена использовали загонную охоту. Она позволяла отловить большое количество зверей за короткий промежуток времени. В холодную пору животные были ценной добычей не только в качестве пищи. Они обеспечивали людей шкурами и мехом для обогрева тела и обустройства жилищ. Северные олени служили средством передвижения при совершении сезонных кочеваний. Так, в жаркую пору года люди передвигались поближе к тундре, а зимой искали лесные зоны. Благодаря поискам лучших условий жизни человечество осваивало новые земли.

После отступления ледника началась эра мезолита. Олени уходили за ледниками, а за ними ступали охотники. Часть людей оставалась на месте, приспосабливаясь к присваиванию мелких животных. В эпоху мезолита человечество изобрело бумеранг, лук и стрелы и. Эти технические достижения сделали человека опаснее для окружающего животного мира. Также в указанный период человек сумел приручить первое животное – собаку. Она стала верным и незаменимым помощником в охоте.

Собирательство

После отступления ледника и общего потепления наступили благоприятные условия для развития собирательства. Во многих племенах оно являлось приоритетной отраслью, на которой держалось все присваивающее хозяйство. Это занятие включало не только поиски продуктов питания, но и их обработку, и приготовление пищи. Объектами для собирательства являлись дикие плоды и ягоды, орехи, зерна, травы, корнеплоды, листья, водоросли, грибы, яйца птиц, насекомые, лягушки и ящерицы, раки, улитки, мед диких пчел. Часто такая пища была основой питания первобытных людей, а само собирательство являлась более надежным источником существования, чем охота и рыболовство.

Этой отраслью хозяйства в основном занимались женщины и дети. Однако в некоторых случаях обязанности все-таки выполняли исключительно мужчины. Например, для собирания дикого меда требовалась физическая сила, чтобы залезть на дерево или скалу. Собиратели также изобретали разные орудия и приспособления для ускорения процесса заготовки пищи. Так, в этой отрасли хозяйства широкое распространение получили каменная зернотерка, мотыга, жатвенные ножи.

Неолитическая революция

Благоприятные климатические условия в конце мезолита способствовали развитию присваивающего хозяйства. С этого периода человечество развивалось стремительными темпами. Племена динамично разрастались и начали ощущать нехватку природных даров. Даже в районах обитания стадных животных и на морских побережьях пищи не хватало. В таких условиях было невозможно вести присваивающее хозяйство. Определение новых территорий решало вопрос с пищей лишь частично. Это и есть важная особенность эпохи присваивающего хозяйства – человек мог жить только в местах распространения животных и растений. Такая природная зависимость в скором времени начала сдавливать развитие общества и окружающий мир.

В сложных условиях выживания люди стали все больше внимания уделять растениям, которые давали много плодов: рис, пшеница, ячмень. Они поняли, что необязательно искать земли с дикими зерновыми культурами, если они хорошо всходили в земле около поселения. Так люди научились сами сеять, обрабатывать, удобрять урожай, защищать посевы от птиц и зверей. Таким образом человечество освоило земледелие.

Приручение диких зверей завершает эпоху, в которой существовало присваивающее хозяйство. Домашние животные часто использовались не только как основа питания, но и для выполнения физической работы. Например, для обработки земли или в качестве средства передвижения.

Освоение земледелия и скотоводства считается важнейшим процессом в развитии человечества. Он вошел в историю как «неолитическая революция».