- Как нарисовать одно из занятий древних славян?

- 6. Основные занятия славян

- Как нарисовать одно из занятий древних славян?

- Основные занятия древних славян

- Главное занятие

- Благоприятная зона

- Подсечно-огневое земледелие

- Пашенная форма земледелия

- Скотоводство

- Рыбка большая и маленькая

- Рыбное место

- Приспособления

- Пчеловодство

- Угодья

Как нарисовать одно из занятий древних славян?

Окружающий мир 4 класс Нарисуй на отдельном листе одно из занятий древних славян.

Наши далекие предки-славяне были очень выносливыми людьми и трудолюбивыми.

Мужчины-славяне ловили рыбу, ходили на охоту, собирали мед диких пчел.

Охотники — древние славяне были знатные, мужчины шли на кабанов, косулю и даже медведя не боялись.

У древних славян было развито кузнечное дело, кузнецы ковали оружие и инвентарь для хозяйства.

Женщины-славянки смотрели за детьми и стариками, ухаживали за огородами, занимались шитьем и ткачеством, приготовлением пищи.

Многие собирали лекарственные травы и делали отвары для лечения своих соплеменников.

Вот так выглядели наши далекие предки — древние славяне.

Наверное это самый лучший рисунок древних славян, который я нашла в сети.

вот так выглядели модницы — древние славянки

информацию о костюмах того времени и другие рисунки древних славян можно посмотреть здесь.

Существует на территории России основные три вида лесов — это тайга, это смешанный лес и это широколиственный лес.

Как мне кажется, из этих лесов проще всего нарисовать тайгу, потому что тайга образована хвойными деревьями, она очень густая и темная, поэтому можно показать ее общим массивом, на фоне которого видны отдельные боле высокие ели или сосны. Но можно показать и глубь тайги, чтобы иметь возможность показать животных тайги, например всеми любимого мишку.

Смешанный лес сочетает в себе черты тайги и лиственных лесов, он более светлый и в нем мы покажем хвойные и лиственные породы:

И наконец широколиственный лес, там хвойных деревьев уже не встретишь:

Для меня тундра -это очень суровый край, где полгода царит полярная ночь и воют злые ветра. Здесь очень холодно, хотя летом здесь даже цветы цветут и растет много ягоды.

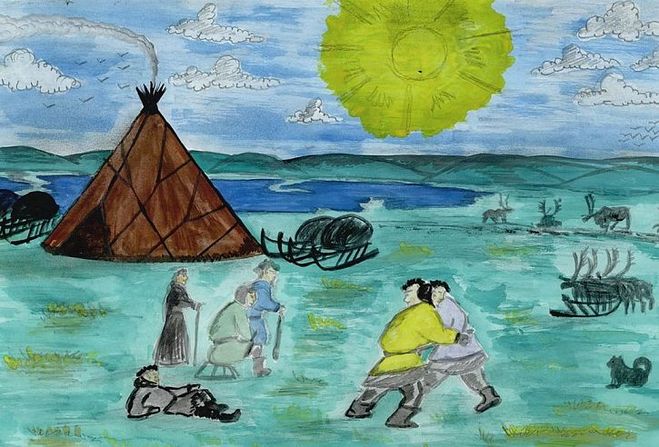

По тундре бродят стада северных оленей, которые пасут суровые оленеводы в олених шкурах. Они живут в небольших стойбищах, раскиданных по тундре и часто ездят на упряжках, запрягая в них северных оленей.

В тундре много болот, много комаров и много мхов. Олени едят ягель, а летом объедают карликовые кустарники, которые могут образовывать настоящие заросли.

Кое-где в тундре раскиданы буровые вышки и там добывают нефть.

Суровый край, где мне не очень хотелось бы побывать.

Для меня тундра — это что такое:

Задание это не слишком сложное, ведь мы должны знать, что тайга — это бескрайнее море хвойных лесов, поэтому и закрасить кружочки нам возле них предлагают зеленым цветом. Ведь хвойные деревья в большинстве своем круглый год стоят зелеными. У них нет листьев, которые желтеют и опадают, а есть хвоинки. Из хвойных мы выделим здесь Кедр, Ель и Пихту.

В широколиственных лесах растут напротив только лиственные деревья, причем уже достаточно теплолюбивые. Они осень раскрашивают свои листья в разные цвета и кружочки возле них следует закрасить желтым. Это дуб, липа, вяз.

В итоге мы получим такую картинку-ответ:

В полусотне километров от нашего города, находится достаточно большой угольный разрез ведущей энергетической компании СУЭК.

Ближайшие окрестности и самого разреза и поселка при нем обставлены этими самыми рукотворными горами. Зовутся они терриконы. Высота большинства из них достигает более сотни метров от подножия. Многие из них на сегодняшний день представляют довольно мрачное зрелище темной и безжизненной горной породы. Некоторые уже начинают обрастать растительностью, но для того что бы природа восстановила здесь свое великолепие полностью пройдет не одна сотня лет.

Ну конечно люди тоже помогают, на терриконы возят плодородный слой, что бы растительность приживалась лучше, однако рост других терриконов гораздо быстрее рекультивации.

Есть еще один вид «самодельных» гор, это курганы. В древности это были погребальные склепы кочевых народностей. Сегодня такие сооружения не делаются, однако их мощь до сих пор можно наблюдать.

6. Основные занятия славян

Самое важное дело всегда оказывало влияние на образ жизни, на быт, да и на историю тех или иных племен и народов. Что гнало кочевников через тысячи километров от своей родины, через труднопроходимые горы, бурные реки и жаркие степи? Образ жизни – скотоводство. Нужны были новые пастбища, ну а попутно можно и пограбить безмятежное оседлое население. А вскоре, сбор дани становился основой экономики таких государственных образований.

Славянские народы испокон веков занимались земледелием. Письменных источников, в которых были бы освящены занятия и быт восточных славян, практически нет, но это подтверждается результатами многочисленных археологических находок. Возделывая поля, славяне сажали зерновые и иные культуры: пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, горох, чечевицу, птичье просо, лён и коноплю. Около домов, в садах и огородах выращивали капусту, свеклу, морковь, редьку, лук, чеснок и многое другое. К сожалению, Колумб еще не открыл Америку, а потому картофеля не было, его заменял другой корнеплод — репа. Для славян земледелие олицетворяло саму жизнь, недаром основные зерновые культуры, главным образом рожь, именовали словом «жито». А ячмень, например, называли «житмень».

Славянские племена занимали огромные территории восточной Европы, и конечно они не могли везде одинаково возделывать землю. В зависимости от природно-климатических условий принято выделять две основные системы землепользования. В северных районах, где почвы менее плодородны, и где господствовали непроходимые древние леса, была развита «подсечно-огневая» система. Сначала люди подрубали деревья. На второй год, когда деревья высыхали и разлагаться, их поджигали, а получившуюся золу использовали как удобрение бедных почв. Только потом поля засеивали зерном и другими растительными культурами. Два-три года здесь можно было собирать хороший урожай, а потом земля истощалась. Приходилось начинать все с начала.

В южных районах земля была более плодородна. Здесь можно было менее затратно получать хорошие урожаи в течение нескольких лет. Два-три года и более обрабатывали одно поле, а после его истощения просто переходили на другое. Такая система землепользования получила название – «переложная». Для сельскохозяйственных работ славяне использовали мотыгу, соху, борону, серп, рало, деревянный плуг и другие инструменты.

В качестве рабочего скота для тяжелой работы использовали лошадей и волов. Разведение овец, коров, свиней, коз обеспечивало людей мясными и молочными продуктами. Так же у славян развиты были занятия рыболовством, охотой и бортничеством, то есть сбором меда диких пчёл. Меха, мёд и воск были одними из самых главных внешнеторговых товаров.

Важное значение имели ремесла. Например, без кузнечного дела невозможно было бы заниматься ни земледелием, ни деревообработкой, ни многими другими работами. Развиты были ткачество, камнерезное и костерезное дело, гончарное мастерство.

Как нарисовать одно из занятий древних славян?

Окружающий мир 4 класс Нарисуй на отдельном листе одно из занятий древних славян.

Наши далекие предки-славяне были очень выносливыми людьми и трудолюбивыми.

Мужчины-славяне ловили рыбу, ходили на охоту, собирали мед диких пчел.

Охотники — древние славяне были знатные, мужчины шли на кабанов, косулю и даже медведя не боялись.

У древних славян было развито кузнечное дело, кузнецы ковали оружие и инвентарь для хозяйства.

Женщины-славянки смотрели за детьми и стариками, ухаживали за огородами, занимались шитьем и ткачеством, приготовлением пищи.

Многие собирали лекарственные травы и делали отвары для лечения своих соплеменников.

Вот так выглядели наши далекие предки — древние славяне.

Наверное это самый лучший рисунок древних славян, который я нашла в сети.

вот так выглядели модницы — древние славянки

информацию о костюмах того времени и другие рисунки древних славян можно посмотреть здесь.

Существует на территории России основные три вида лесов — это тайга, это смешанный лес и это широколиственный лес.

Как мне кажется, из этих лесов проще всего нарисовать тайгу, потому что тайга образована хвойными деревьями, она очень густая и темная, поэтому можно показать ее общим массивом, на фоне которого видны отдельные боле высокие ели или сосны. Но можно показать и глубь тайги, чтобы иметь возможность показать животных тайги, например всеми любимого мишку.

Смешанный лес сочетает в себе черты тайги и лиственных лесов, он более светлый и в нем мы покажем хвойные и лиственные породы:

И наконец широколиственный лес, там хвойных деревьев уже не встретишь:

Для меня тундра -это очень суровый край, где полгода царит полярная ночь и воют злые ветра. Здесь очень холодно, хотя летом здесь даже цветы цветут и растет много ягоды.

По тундре бродят стада северных оленей, которые пасут суровые оленеводы в олених шкурах. Они живут в небольших стойбищах, раскиданных по тундре и часто ездят на упряжках, запрягая в них северных оленей.

В тундре много болот, много комаров и много мхов. Олени едят ягель, а летом объедают карликовые кустарники, которые могут образовывать настоящие заросли.

Кое-где в тундре раскиданы буровые вышки и там добывают нефть.

Суровый край, где мне не очень хотелось бы побывать.

Для меня тундра — это что такое:

Задание это не слишком сложное, ведь мы должны знать, что тайга — это бескрайнее море хвойных лесов, поэтому и закрасить кружочки нам возле них предлагают зеленым цветом. Ведь хвойные деревья в большинстве своем круглый год стоят зелеными. У них нет листьев, которые желтеют и опадают, а есть хвоинки. Из хвойных мы выделим здесь Кедр, Ель и Пихту.

В широколиственных лесах растут напротив только лиственные деревья, причем уже достаточно теплолюбивые. Они осень раскрашивают свои листья в разные цвета и кружочки возле них следует закрасить желтым. Это дуб, липа, вяз.

В итоге мы получим такую картинку-ответ:

В полусотне километров от нашего города, находится достаточно большой угольный разрез ведущей энергетической компании СУЭК.

Ближайшие окрестности и самого разреза и поселка при нем обставлены этими самыми рукотворными горами. Зовутся они терриконы. Высота большинства из них достигает более сотни метров от подножия. Многие из них на сегодняшний день представляют довольно мрачное зрелище темной и безжизненной горной породы. Некоторые уже начинают обрастать растительностью, но для того что бы природа восстановила здесь свое великолепие полностью пройдет не одна сотня лет.

Ну конечно люди тоже помогают, на терриконы возят плодородный слой, что бы растительность приживалась лучше, однако рост других терриконов гораздо быстрее рекультивации.

Есть еще один вид «самодельных» гор, это курганы. В древности это были погребальные склепы кочевых народностей. Сегодня такие сооружения не делаются, однако их мощь до сих пор можно наблюдать.

Основные занятия древних славян

Занятия древних славян определялись особенностями климатических и природных условий местности, в которой они жили. Восточно-Европейская равнина, ставшая прибежищем наших предков, диктовала определенные условия ведения хозяйства, выживания в целом. Подчиняясь им, древние славяне постепенно освоили все имевшиеся в их распоряжении ресурсы и благодаря этому сформировали крупное и сильное государство.

Главное занятие

Всю информацию о жизни наших предков ученые получают из археологических данных, а также из письменных источников. Наиболее древние из обнаруженных следов славян относятся к V—IV векам до нашей эры. Письменные документы характеризуют уже более позднюю эпоху — с середины I века нашей эры. Все источники однозначно свидетельствуют, что основным занятием древних славян было земледелие. Во время археологических раскопок были в большом количестве обнаружены семена различных культур: ржи, гречихи, проса, ячменя, льна и конопли.

В силу протяженности территории, занимаемой нашими предками, земледелие на разных ее участках имело некоторые особенности. Различают подсечно-огневой тип и перелог.

Благоприятная зона

В южных районах почвы отличались плодородностью, поэтому основные занятия древних славян, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, здесь возникли несколько раньше. Главным способом земледелия был перелог. Большое количество открытых, свободных от леса участков с плодородной почвой засеивалось несколько лет подряд. Они исправно служили людям до определенного момента, а затем истощались. В этом случае земледельцы подыскивали новый участок (перекладывались) и все повторялось.

Первым орудием, которое стали использовать наши предки на южных полях, было деревянное рало. Потом его сменил плуг с железным лемехом. Появление подобных орудий значительно увеличило количество вспахиваемых земель и качество их обработки.

Подсечно-огневое земледелие

Несколько иначе почвы обрабатывались на севере. Здесь большая площадь земли была покрыта лесами, и славянам приходилось будущие поля освобождать от деревьев. Подготовка проходила в два этапа. Все деревья на выбранном участке в первый год вырубали и оставляли. За зиму они высыхали, а весной их вместе с пнями сжигали: почва хорошо удобрялась золой. Затем уже сеяли зерно. Таким образом подготовленная земля приносила урожай на протяжении двух-трех лет, а затем истощалась. Земледельцы отправлялись на поиски нового подходящего участка.

Орудиями основного занятия древних славян на севере были мотыга, топор, соха, заступ и борона-суковатка. Для сбора урожая наши предки использовали серпы. Зерно перемалывалось при помощи каменных терок и жерновов.

Пашенная форма земледелия

Появление железных орудий труда значительно повлияло на все занятия древних славян. Земледелие стало более масштабным: увеличилась площадь обрабатываемых полей. Сложились так называемые двухпольные и трехпольные севообороты. В первом случае земля делилась на две части. На одной из них непосредственно выращивался хлеб. Вторая половина находилась под паром, то есть отдыхала. Первое поле также носило название озимого, поскольку засевали его в зиму.

При трехпольном земледелии кроме этих двух участков выделялся еще один. На нем зерно сеяли весной, а потому он получил название ярового. Такая система долгое время преимущественно использовалась на юге. На севере в течение значительного периода истории не было достаточного количества земли.

Масштабы основного занятия древних славян при всей примитивности орудий поразительны. Археологами было обнаружено несколько вместительных зернохранилищ. В некоторых из них легко можно уместить до 5 тонн урожая.

Скотоводство

Занятия древних славян (рисунки и картины, изображающие быт наших предков, ярко демонстрируют это) не исчерпываются земледелием. Так, тесно связано с ним было скотоводство. Помощниками в сельском хозяйстве северных районов были лошади, а южных — волы. Древние славяне разводили овец, коров, коз и свиней. Пока позволяла температура воздуха, скот пасли на выгонах. Зимой его размещали в хлеву, где за лето было заготовлено немало корма. Овцы, козы и коровы давали молоко. Скот был источником шкур и мяса.

Древние славяне занимались и охотой. Шкуры пушного зверя с незапамятных времен продавались соседним племенам или обменивались на другие ценные товары. Однако скотоводство как источник пищи и других ресурсов было надежнее. Лесные звери не подпускали к себе просто так, могли мигрировать. Домашние же животные всегда были рядом. Скотоводство, таким образом, являлось одной из необходимых предпосылок успешного выживания в часто суровых условиях прошлого.

Рыбка большая и маленькая

Запасы съестного пополнялись не только за счет полей и лесов. Водоемы также щедро снабжали древних славян провизией. Рыболовство было развито на Руси не меньше, чем разведение скота. Оно легче охоты и дает возможность находить пищу рядом с домом, а не удаляясь от него на внушительное расстояние, как бывало во время выслеживания дикого зверя. Рыбу ели во время княжеских пиров, ставили ее и на стол простолюдина. Везде она была к месту. Потому и вошло в основные занятия древних славян рыболовство. Его развитию способствовало и большое количество рек и озер на территории молодого государства. Рыбаки вылавливали щуку, линя, осетра, окуня и угря. Древние славяне были большими искусниками в деле создания снастей. В летописях упоминаются уда, сети, невод, мережи.

Рыбное место

Водоемами, где первоначально активно развивался промысел, были Чудское, Ладожское и Ильмень озеро. С течением времени центрами рыбной ловли стали Псков и Новгород. Как правило, в тот период у прибрежной территории и водоема был один хозяин. Однако нередко рыбные угодья передавались в пользование другим лицам без земли. Происходило это в результате продажи, завещания или дарственной записи.

Для князя в его угодьях рыбу ловили холопы, знавшие премудрости дела и обязанные поставлять к столу определенное количество добытого. Нужно заметить, что наряду с охотниками они пользовались определенными привилегиями — занятие считалось почетным.

Приспособления

Как в древние времена, так и в Средневековье, рыбу ловили в очень больших количествах. А потому такое приспособление, как удочка, считалось годным только для развлечения и отдыха. В те времена у большей части населения возможности для такого расслабления не было, в связи с чем применялись совершенно иные методы. Часто реку перегораживали езом — частоколом или плетнем. Рыба скапливалась в одном месте и ее вылавливали. Устанавливали ез весной, а убирали только в зиму. Скопившуюся рыбу вылавливали при помощи невода. Количество добытой таким образом снеди было достаточно внушительным.

По мнению некоторых исследователей, невод был впервые использован именно древними славянами, а уже затем появился в Европе. Им пользовались жители деревень для ловли рыбы в больших реках и озерах. Кроме него, в малых водоемах применялись разнообразные ловушки, сплетенные из прутьев.

Невод, однако, использовался чаще других приспособлений. Его длина могла доходить до нескольких метров. Ловля рыбы при помощи невода активно развивалась в период становления Киевской Руси. Из-за удобства и относительной легкости такого способа вскоре он стал популярен и в соседних государствах.

Пчеловодство

Когда освещаются занятия древних славян, рисунки, сопровождающие текст, часто иллюстрируют торговлю. На всех изображениях непременно встречается кувшин или бочка с медом. Пчеловодство у наших предков было развито также хорошо, как выращивание зерна и ловля рыбы. Во времена феодальной Руси наибольшее распространение получил бортевый его вид. Борть — это естественное дупло (позже также стали называть и искусственные), в котором находился улей. Масштабы пчеловодства на Руси удивляли путешественников, а потому во многих записях можно встретить упоминание о нем.

Угодья

Участки леса, где водились черно-желтые труженицы, назывался бортевыми ухожиями. Об их важности в жизни отдельных семей и всего государства в целом свидетельствует так называемый медовый налог, существовавший в двенадцатом веке. Ничем другим его выплачивать не разрешалось.

Славяне использовали дупла, образованные не только естественным путем. В лесу они примечали деревья, пригодные для выдалбливания «норки», подготавливали их и вскоре они заселялись пчелами. Бортевые ухожия активно использовались вплоть до XVII века, когда им на смену пришли пасеки. Пчеловодство было значимой частью внешней и внутренней торговли, а кроме того, способствовало сохранению обширных природных участков в их первоначальном виде. Лес, где размещались бортевые ухожия, не вырубался.

Как видно, то, чем занимались древние славяне, мужчины и женщин, в первую очередь было направлено на обеспечение семьи, племени и княжества пропитанием. Выбор его источников диктовала природа. Можно сказать, что нашим предкам в этом смысле повезло: полноводные реки и раскинувшиеся на многие километры леса всегда охотно делились пищей. А потому и основные занятия древних славян, кратко изложенные здесь, были столь разнообразны. Земледелие, скотоводство, охота, рыболовство и бортничество дополнялись также ремеслами, которые возникли практически одновременно с ними. Такие занятия древних славян, как гончарное дело, резьба по камню и дереву, обработка железа, развивались параллельно с прочими. Все вместе они сформировали уникальную культуру молодого государства.