- Семинар № 4. Тема: Особенности раннепервобытной общины охотников, собирателей, рыболовов верхнего палеолита/мезолита

- Семинар № 4. Тема: Особенности раннепервобытной общины охотников, собирателей, рыболовов верхнего палеолита/мезолита

- 1) , Першиц первобытного общества. М., 2007. http://www.twirpx.com/file/353225/

- 2) Вишняцкий в преисторию. Кишинев, 2005. http://www.twirpx.com/file/631309/

- 3) Марков общество. М., 2009.

- 1) , Першиц первобытного общества. М., 2007. http://www.twirpx.com/file/353225/

- 2) Вишняцкий в преисторию. Кишинев, 2005. http://www.twirpx.com/file/631309/

- Палеолит

- Характерные черты палеолита

- Ранний палеолит

- Средний палеолит

- Поздний палеолит

- ТЕМА: РАННЕРОДОВАЯ ОБЩИНА ОХОТНИКОВ, СОБИРАТЕЛЕЙ И РЫБОЛОВОВ.

Семинар № 4. Тема: Особенности раннепервобытной общины охотников, собирателей, рыболовов верхнего палеолита/мезолита

Семинар № 4. Тема: Особенности раннепервобытной общины охотников, собирателей, рыболовов верхнего палеолита/мезолита

Семинар № 4. Тема: ОСОБЕННОСТИ РАННЕПЕРВОБЫТНОЙ ОБЩИНЫ ОХОТНИКОВ, СОБИРАТЕЛЕЙ, РЫБОЛОВОВ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА/МЕЗОЛИТА

Вопросы для обсуждения проблемы:

1. Сущность общинно-родового строя. Основные точки зрения на время и причины его возникновения. Основные понятия: род, община, экзогамия, дуально-родовая организация [1, 2, 4]

2. Раннеродовая община или эпоха первобытно-присваивающего хозяйства? Проблема закономерности и критериев выделения.

Перечислите основные этнографические аналогии раннепервобытной общины [4, с. 136-144]

3. Социально-экономические отношения в раннеродовой общине. Разделение труда. Собственность и распределение [1, 2, 4] (приведите этнографические примеры [4]), обмен. Демографические характеристики. Половозрастная организация. [1, 2, 4]

4. Семейно-брачные отношения в раннеродовой общине. Проблема ранних форм брака.

5. Общинная организация. Локальная группа и ранний род. Соотношение родовых и общинных структур (община-род-племя). Отношения между коллективами, территориальное поведение и война. [1, 2, 4, 5]

6. Потестарные структуры – организация управления и власти. Социальные нормы. [1, 4]

7. Накопление практических знаний [1, 4].

8. Религия в раннеродовом обществе. Что такое первобытный синкретизм? [4, 6]. Тотемизм. Ведовство (магия). Промысловые культы. Раннеплеменные культы (инициации). Шаманизм. [6]

Литература для подготовки:

1) , Першиц первобытного общества. М., 2007. http://www.twirpx.com/file/353225/

2) Вишняцкий в преисторию. Кишинев, 2005. http://www.twirpx.com/file/631309/

3) Марков общество. М., 2009.

4) История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. Под ред. . М., 1986. http://www.twirpx.com/file/227770/ (главы 2-3, 6)

5) , , Шнирельман и мир в ранней истории человечества. М., 1994. http://www.twirpx.com/file/276106/

6) Токарев формы религии. М., 1990. http://www.twirpx.com/file/483407/

Семинар № 4. Тема: ОСОБЕННОСТИ РАННЕПЕРВОБЫТНОЙ ОБЩИНЫ ОХОТНИКОВ, СОБИРАТЕЛЕЙ, РЫБОЛОВОВ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА/МЕЗОЛИТА

Вопросы для обсуждения проблемы:

1. Сущность общинно-родового строя. Основные точки зрения на время и причины его возникновения. Основные понятия: род, община, экзогамия, дуально-родовая организация [1, 2, 4]

2. Раннеродовая община или эпоха первобытно-присваивающего хозяйства? Проблема закономерности и критериев выделения.

Перечислите основные этнографические аналогии раннепервобытной общины [4, с. 136-144]

3. Социально-экономические отношения в раннеродовой общине. Разделение труда. Собственность и распределение [1, 2, 4] (приведите этнографические примеры [4]), обмен. Демографические характеристики. Половозрастная организация. [1, 2, 4]

4. Семейно-брачные отношения в раннеродовой общине. Проблема ранних форм брака.

5. Общинная организация. Локальная группа и ранний род. Соотношение родовых и общинных структур (община-род-племя). Отношения между коллективами, территориальное поведение и война. [1, 2, 4, 5]

6. Потестарные структуры – организация управления и власти. Социальные нормы. [1, 4]

7. Накопление практических знаний [1, 4].

8. Религия в раннеродовом обществе. Что такое первобытный синкретизм? [4, 6]. Тотемизм. Ведовство (магия). Промысловые культы. Раннеплеменные культы (инициации). Шаманизм. [6]

Литература для подготовки:

1) , Першиц первобытного общества. М., 2007. http://www.twirpx.com/file/353225/

2) Вишняцкий в преисторию. Кишинев, 2005. http://www.twirpx.com/file/631309/

Палеолит

Характерные черты палеолита

История происхождения человека характеризуется большой временной протяженностью. Благодаря археологическим раскопкам ученым удалось установить основные этапы эволюции человека, важнейшие изобретения и проблемы, которые были характерны для каждого периода.

Палеолит представляет собой важный исторический период, во время которого происходило становление человека, формирование первобытного общества.

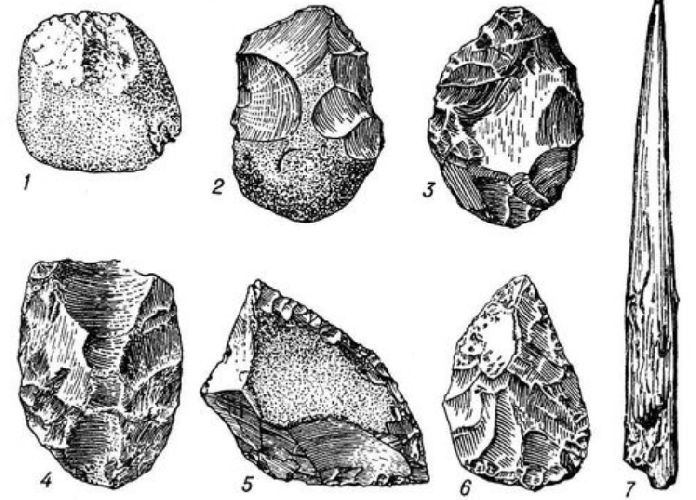

В эпоху палеолита природно-климатические условия, животный и растительный мир существенно отличались от современных. Люди жили небольшими сообществами, используя для своих бытовых нужды каменные орудия. В тот период они еще не могли шлифовать камень и использовать другие твердые породы, однако научились применять в своих целях дерево, кожу, кости.

Рис. 1. Каменные орудия труда.

Для всей эпохи характерно присваивающее хозяйство: первобытные люди обеспечивали себе пропитание за счет собирательства и охоты. Скотоводство и земледелие еще не были известны, а рыболовство только начинало развиваться. Важнейшим достижением человека в эпоху палеолита стало появление речи.

Палеолит – самый продолжительный этап каменного века, который для большего удобства был разделен учеными на три основные эпохи:

- нижний (ранний) палеолит;

- средний палеолит;

- верхний (поздний) палеолит.

Все эпохи палеолита существенно различаются между собой по способам изготовления орудий труда и оружия, их формам, по антропологическим характеристикам.

Ранний палеолит

Это начальная и самая длительная эпоха палеолита, которая характеризуется появлением первого обезьяноподобного человека – архантропа (австралопитек). Он отличался невысоким ростом, скошенным подбородком и четко выраженными надбровными дугами.

К важнейшим достижениям данного периода относят:

- начало использования самодельных каменных орудий;

- использование огня – архантроп уже мог поддерживать огонь, но добывать его еще не научился.

Средний палеолит

На протяжении всего среднего палеолита происходило постепенное развитие и усовершенствование способностей человека прямоходящего. В ходе эволюции появился новый вид – неандерталец, чей объем мозга был уже гораздо ближе современному человеку. Также он отличался массивным телосложением и высоким ростом.

Рис. 2. Неандерталец.

Средний палеолит – это эпоха выживания, поскольку жизнь первобытных людей протекала на фоне крайне суровых климатических условий, в ледниковый период.

Для эпохи среднего палеолита характерны следующие черты:

- самостоятельное добывание огня путем его высекания;

- появление новых видов орудий: ножей, копий, наконечников для стрел, скребков;

- совершенствование социальной организации – люди объединяются в большие группы, заботятся о стариках;

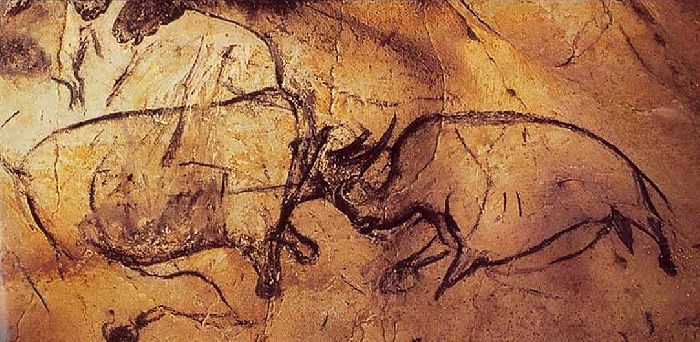

- зарождение первобытного искусства – появление самых первых наскальных рисунков.

Поздний палеолит

Данный период ознаменовался появлением кроманьонца – древнего человека, который внешне имел много общего с современным человеком. У него был высокий лоб, хорошо выраженный подбородок, развитая мелкая моторика рук.

К основным достижениям позднего палеолита относят:

- изготовление примитивных лодок;

- плетение корзин из ивовых прутьев;

- изготовление костяных игл, с помощью которых сшивали одежду;

- активное развитие искусства: наскальная живопись, изготовление примитивных фигурок из костей и бивней мамонта;

- одомашнивание диких животных, первой из которых стала собака;

- определение времени по лунному и солнечному календарям;

- замена первобытного общества на родовую общину;

- изготовление глиняной посуды.

Рис. 3. Наскальная живопись.

На территории России стоянки первобытных людей эпохи палеолита были найдены в населенных пунктах Сунгирь, Костенки, Карачарово, и некоторых других. Ценные археологические находки помогли ученым восстановить образ жизни, особенности ведения хозяйства далеких предков.

Первобытная история берет свое начало в каменном веке, на смену которому пришел бронзовый, а затем – железный век. Данные этапы развития человечества имели большое значение, поскольку предопределили формирование современного общества.

ТЕМА: РАННЕРОДОВАЯ ОБЩИНА ОХОТНИКОВ, СОБИРАТЕЛЕЙ И РЫБОЛОВОВ.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: СТРУКТУРА РАННЕОРОДОВОЙ ОБЩИНЫ.

ВТОРОЙ ВОПРОС: БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ;

ТРЕТИЙ ВОПРОС: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОЙ;

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА.

Литература: Кабо Виктор Романович, «Первобытная доземледельческая община», М.

Массон Виктор Михайлович «Экономика и сойциальный строй древних обществ». Ленинград, 1976.

Хрестоматия «Художественная культура первобытного общества, СПб, 1994.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. С появлением на исторической арене гомо-сапиенс связывается и возникновение нового типа социальных отношений – появление раннеродовой общины. Процесс превращения праобщины в раннеродовую общину сложно объяснить теоретически. Видимо, связано это был с ростом производительных сил и усложнением социальных отношений между людьми. Коллективная охота и собирательство требовали усложнения отношений между мужчинами и женщинами: первые должны были охотиться, а вторые – оставаться на месте. Одним из специфических признаков рода стало появление экзогамии – запрета половых отношений внутри родственного коллектива. В праобщине были гаремные семьи, промискуитет, теперь же любые половые отношения между родственниками запрещены. Впервые данное явление вводит в научный оборот британский ученый Мак-Леннан в 1860-е г. Он заметил это явление, изучая североамериканских индейцев.

Причины экзогамии точно неизвестны, называются разные:

1. Мак-Леннан считал, что: экзогамия возникла в результате обычая у индейцев убивать пленных девочек из племен воинственных дикарей и искать жен на стороне.

2. Были объяснения, что это было связано с деспотией патриарха.

3. Более подвижные охотники отрывались от женщин своего коллектива и искали женщин другого коллектива.

4. Дарвин говорил об инстинктивном отношении к кровосмешению. Действительно, у животных инстинктивное ограничение инцеста присутствует. И реальные родные братья и сестры, и дети разных родителей, росшие вместе, особого полового тяготения друг к другу не испытывали.

5. Наши ученые считали, что экзогамия возникла из стремления праобщин преодолеть замкнутость и завязать хозяйственные отношения с другими праобщинами.

6. Сейчас многие исследователи считают, что одной из причин экзогамии стало подчинение половых инстинктов социальным нормам поведения. Оно предотвращает конфликты из-за самок внутри рода. В итоге, первобытное стадо делится на два рода, связанных родственными отношениями. Любые половые отношения внутри коллектива строго запрещены, и половые отношения выходят за пределы рода. Это способствовало миру внутри коллектива, подчинению личных интересов общественным. Вполне возможно, в начале экзогамные запреты были временными: на время охоты, войн, впоследствии они растягивались на все более длительные сроки. В итоге первобытное стадо перестает существовать, и на его место встает род.

Род представлял собой группу лиц, ведущих происхождение и имеющих счет родства по одной – чаще всего женской – линии, как правило, от какого-то дальнего мифологического предка. Каждый род имел свое имя, какие-то общие обычаи, традиции, религиозные представления. Все члены рода никогда не живут вместе, т.к., вступая в брак, женщина – или, чаще всего, мужчина – уходит в соседний род, в случае развода возвращается назад. Род является основной социальной ячейкой общества, а основной экономической ячейкой выступала община.

Община, которая состояла, в среднем, на 75% из представителей одного рода и на 25% из пришельцев по браку. Интересно, что собственником земли – лесных, рыбных угодий – является род.

Племя характеризовалось общими этническими особенностями, имело свое название, территорию, диалект, но системы управления (потестарной системы – вождя, совета племени) еще не было. Все управление шло лишь на уровне рода и общины. Высшим органом власти было собрание всех взрослых сородичей – и мужчин, и женщин, на котором избирались старейшины. Они были хранителями родовых норм, разрешали споры, некоторые старейшины занимались охотой и рыбалкой, другие – войной, женщины – хозяйством, домом. Нормы родовой общины были суровы и нацелены на подчинение коллективу.

ВТОРОЙ ВОПРОС. Вместе с появлением раннеродовой общины возникают брак и семья, т.е. особые общественные институты, призванные регулировать отношения между полами и их отношение к потомству.

Ряд исследователей считает, что первой формой брачно-семейных отношений был экзогамный дуально-родовой (между представителями двух разных родов) групповой брак. Последний термин определяет потенциальную возможность (ограниченную рамками одного поколения) вступления людей в брак – все юноши и девушки одного рода потенциально жены и мужья. Но такие отношения со временем ограничиваются, и основной формой брачных отношений был кросс-кузенный (перекрестно двоюродный) парный брак. Например, в браке у людей рождаются дети, потом мальчики уходят в чужой род, а девочки остаются. Дальше девочек выдают замуж, мальчики женятся, у тех и у других появляются дети, и формально эти самые дети родственниками не считаются, хотя реально они двоюродные братья и сестры – и между ними-то и заключается брак. С точки зрения поселения супругов для того периода был характерен матрилокальный брак, то есть кросс-кузены селились в роду жены.

В целом, если говорить о парном браке, можно назвать отличия его от современного моногамного:

1) Наличие пережитков группового брака;

2) Узы непрочны и легко расторжимы;

3) Брак характеризуется полным равенством обоих супругов, иногда женскуое слово главенствует;

4) Парная семья не является экономической ячейкой общества, хозяйство ведет вся община в целом;

5) В парном браке присутствует терпимое, а иногда и поощрительное отношении к до- и внебрачным половым связям.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. Основой хозяйственной деятельности были охота и собирательство, а начиная с мезолита – и рыболовство. Еще одной гранью между периодами было изобретение лука и стрел. Связано это было с тем, что в мезолите меняются условия, теплеет, меняется объект охоты. Появляются и другие виды оружия дальнего боя – праща, например. Возможно, первоначальный архаичный тип пращи – палка с расщепленным концом, в который вкладывается камень и летит. Другое оружие, более экзотическое, — бола, известное в Южной Америке, в Австралии: 2-3 камня привязаны к веревке, которая раскручивается и бросается, камни раскручивают, и веревка обвивает ноги. Если нужно поймать животное, берут легкие куски дерева. Еще одно изобретение – бумеранг. Жители Австралии бросают бумеранг на расстояние до 150 м, были и тяжелые боевые бумеранги с заостренным концом.

Несмотря на изобретение новых вооружений, удельный вес охоты в этот период несколько снижается. Это связано с тем, что индивидуальная охота приносит меньше добычи, чем коллективная. С другой стороны, возрастает роль рыболовства. Изобретаются почти все способы рыбной ловли: запруды, корзины, сети, рыболовные крючки (из кости, когтей птиц), дротики, стрелы. В этот период, на исходе верхнего палеолита, был сделан первый шаг к доместикации. На исходе верхнего палеолита была одомашнена собака – первое домашнее животное. В последнее время появляются предположения, что еще одним рано одомашненным животным был северный олень. Люди кочевали за стадами, и взаимно привыкали и олени к людям, и наоборот.

Возросший уровень техники позволил мезолитическим племенам заниматься разнообразными формами хозяйственной деятельности, в зависимости от природных условий: появляются специализированные племена собирателей, рыболовов. В связи с разделением труда зарождается обмен между раздельными родами или племенами. Он мог быть достаточно дальним, об этом свидетельствуют остатки средиземноморских раковин в Германии, Кавказского обсидиана на Печоре.

Мы уже говорили, что для первобытного общества был характерен коллективизм, главным его фактором была коллективная собственность на средства производства: главный собственник земли – род, и ему принадлежат животные, растения, рыба, месторождения камня. Интересно, что в данном случае, речь шла о том, что находится на земле рода. Помимо коллективной существовала и личная собственность на индивидуальные орудия труда, оружие и предметы. В данном случае, принципы коллективизма этот факт не подрывал. При этом, любой охотник, возвращаясь с охоты, отдавал свою добычу в общий котел, и даже при неудачной охоте он мог претендовать на долю еды, добытой другими охотниками.

В раннеродовом обществе не было разделения труда между разными группами производителей: не было рыболовов, охотников, но существовало разделение труда по полу и возрасту. В частности, на долю взрослых мужчин приходились работы, требующие большой физической силы: они готовили орудия труда, оружие, строили дома, охотились, ловили рыбу, обороняли род от врагов. Женщины занимались собирательством, готовкой пищи, изготовлением посуды, одежды, домашней утвари, воспитанием детей, женщины время от времени могли участвовать в загонной охоте или в вылове рыбы. Дети не участвовали в военных столкновениях, не имели права голоса в народном собрании. Трудиться они должны были с малых лет: в начале это было собирательство, а потом охота. Переход из одной группы в другую был важным делом и сопровождался посвятительными обрядами – инициациями (посвятительными обрядами при переходе от одной возрастной группы в другую). Такие обряды могли растягиваться на длительный срок и быть сложными: не все дети эти обряды проходили, справлялись с ними. Как правило, инициация имела несколько этапов:

— Детей уводили из поселения, изображалось, что уходят навсегда и никогда не вернутся.

— После более или мене длительного подготовительного церемониала проходили телесные испытания: юноши должны были показать свои способности будущих мужчин, а девочки – будущих женщин. Испытания касались физической стороны: люди должны были показать, что умеют терпеть боль и лишения: например, на тело наносились ожоги, испытуемых могли обжигать на костре, для юношей одним из испытаний было обрезание. Часто во время испытаний сами испытуемые были уверены, что умирали и воскресали новыми людьми.

После всех испытаний следовал период уединения, который длился несколько месяцев, а то и год. Юноши селились в хижинах, где их обучали некоторыми секретным знаниям тайного рода: их учили верованиям, семейным обрядам. Затем шло возвращение посвящаемых к повседневной жизни, и строилось оно как возвращение новых людей с новыми именами, и они должны были изображать, что забыли все, что было раньше. Инициации воспринимались как смерть и второе рождение. Многие исследователи считают, что многие сказки отражают обряд инициации: человек уходит из дома, проходит через лес, некоторые испытания, а потом возвращается и женится. После обрядов инициации подростки пополняли ряды взрослых членов рода, взрослые юноши и девушки жили отдельно: в поселениях были мужские и женские половины, дома. Опять же были свои мужские тайны и женские секреты. Мужчины и женщины были равноправны в деле жизни и управления данным родом, и отдельный человек мог быть принесен в жертву ради общественной необходимости. Например, в голодные времена общество избавлялось от стариков и деток – это рациональная мера самосохранения. Эти обычаи сохранялись довольно долго, можно прочитать о них уже в средневековых источниках.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС. Период раннеродовой общины – это период активного развития духовной культуры и рациональных знаний.

Накопление знаний об окружающей природе помогало выживанию, и в этом плане знания предков даже превышали знания современного человека: они могли спокойно найти воду, еду, знали все растения и животные свои страны, съедобных растений было больше, чем впоследствии их было окультурено.

Развивается медицина: есть различные приемы примитивной хирургии, обрабатывали раны, переломы, делали трепанацию черепа.

Происходит накопление арифметических знаний. Считается, что современный мир унаследовал от первобытного человека десятеричную систему счисления, не очень удобную, кстати (такие примеры появляются довольно рано: например, сунгирская культура, сунгирская лошадка). Можно увидеть распространенный в палеолите ритм, основанный на семерке. В те времена счет времени не касался более крупных периодов: он охватывал либо время суток, либо касался сезонов: разливов рек, перелетов птиц. Видимо, в то время не было каких-то календарей, имеющих четкую начальную дату, и все даты были связаны с конкретными событиями. Человек мог объяснять свой возраст, что родился в тот год, когда был самый большой разлив реки или голод. Имелись представления о способах измерения расстояния: большие расстояния измерялись днями пути, поменьше – полетом копья, еще поменьше – длиной человеческих органов (рук, ног). Исчисление расстояния могло быть не чисто географическим, а социальным: географические и социальные факторы могли сочетаться при измерении расстояний: например, род, где живут близкие родственники, мог считаться ближе, чем более близкий географический род, где живут не родственники. Среди европейцев принято мнение: то, что будет еще впереди, а то, что было сзади. У некоторых африканских народов бывает наоборот. Расстояние также могло делиться на свое, освоенное, и чужое.

Продолжало активно развиваться изобразительное искусство: пещерная живопись верхнего палеолита реалистична: были изображения мамонтов, бизонов, лошадей, изображения людей встречаются гораздо реже, а изображения растений практически не встречаются. В некоторых пещерах большое количество изображений рук, а кое-где есть «макароны»: стену пещеры намазывали глиной, а потом пятерней рисовали извилистые линии. В мезолите происходит поворот в сторону условного изображения, в большем количестве появляются изображения людей. Можно вспомнить и скульптурные изображения.

Развивается музыка: появляются флейты, различные щипковые, ударные инструменты. Появляются коллективные танцы, имитировали какие-то сцены из охоты, жизни, были связаны с культовой практикой.

В целом, первобытное мышление отличалось от современного, характеризовалось некоторой нерасчлененностью, алогичностью, эмоциональностью, и скорее всего, не было четкого различия между естественным и сверхъестественным: часто все, что окружало людей (животные, растения, природные объекты) наделялось душой. И все это очеловечивание окружающего мира называется аниматизм: например, шел человек по дороге, запнулся о камень и упал – виноват камен, не любит человека. Или убегал человек от животного, попался ему под руку камень, кинул человек камень и убил животного – хороший камень. Постепенно, с развитием мировоззрения и мышления людей, появляются представления о всеобщей живности и о каких-то сверхъестественных субстанциях: духах и богах. Например, живет в дереве дух, и от него зависит, хороший ли из этого дерева будет дом. Представления о том, что все предметы вокруг живые, называются анимизмом.

Появляются представления о душе. Например, в некоторых племенах считалось, что у человека может быть несколько душ: душа-кровь, душа-дыхание, душа сердце, душа-легкое, душа-тень, душа-отражение, причем они могут покинуть человека, после чего он заболевает. Во время сна или тяжелой болезни душа покидает человека, потом возвращается. У многих народов душа представляется в виде птицы или бабочки. У некоторых народов были представления о душе, которая проникает в человека целиком, и они стремились сохранить тело как можно дольше. Потому у них существовали лицевые сосуды, в которые помещали части тела. Какие-то природные объекты представляются живыми, потому что в них живет какой-то дух, добрый или враждебный к человеку.

Появляются различные умилостивительные действия (жертвоприношения), которые могут предварять какое-то дело или завершать дело. Разрабатываются целые системы вещей или продуктов, которые нужно принести в жертву в каком-то случае.

Появляется шаманизм, или экстатический способ общения с пространством, когда человек с помощью наркотиков и музыки доводит себя до транса и искренне верит, что попал в потусторонний мир, чтобы вернуть душу заболевшего или проводить душу умершего, или посоветоваться с духами об охоте. Еще одним из способов влияния на дух были магические действия – магия, например.

Магия подразумевала автоматическое достижение цели при правильно совершенном действий. Различные исследователи разрабатывали различные классификации магии.

Одним из первых таких исследователей был англичанин Дж. Фрезер Он делил магию на положительную (колдовство, когда нужно что-то делать) и отрицательную (табу, когда нужно что-то не делать). Например, у кавказских народов если муж уходит на охоту, жена не должна мыть голову и рассказывать кому-то, куда ушел муж, чтобы животные не услышали и животных водой не смыло. Фрезер в положительной магии выделял:

— инициальную магию, когда результат достигался автоматически;

— имитативную магию: «подобное вызывается подобным»: чтобы дождик пошел, нужно лить воду (кровь, молоко). Нужно кому-то вред нанести – делай фигурку врага и нанеси ей вред;

— парциальную магию: воздействие на часть предмета, чтоб воздействовать на целое. Считалось, например, что можно воздействовать на человека по его следам. В средневековье при дворах восточных правителей был человек, который должен был съедать постриженные ногти султана, чтоб никто их не коснулся и ему не повредил. Миклухо-Маклаю приходилась обменивать свои пряди волос на пряди волос папуасов, чтобы проводить антропологическое исследование.

Другой исследователь С.А. Токарев предлагал классификацию магии не по способу, а по цели действия и выделял виды:

— Лечебная и предохранительная;

— Военная магия – направлена на все войско противника, она включает защитные обряды для своего войска;

— Промысловая магия (охотничья, рыболовная). Ительмены, народы севера, сначала делали изображения китов из травы и ели их, а потом шли на китобойный промысел;

— «Промышленная» – магические прием, должные обеспечить правильный обжиг посуды, изготовление орудий труда.

Говоря о культовой практике того периода, на первое место поставим промысловые культы (обеспечение удачной охоты и рыбной ловли) и обряды, связанные с социоструктурным культом – тотемизмом: представления о родстве данного родственного коллектива с каким-то животным, реже растением. У всех родов были такие родоначальники и предки. Выбор их не совсем понятен, поскольку в их качестве не всегда брались сильные хищники. Иногда в качестве родоначальника выступали дерево, ручей, дождь, радуга. Специальной религиозной организации во главе со жрецами нет, но в каждом роду есть шаман, знахарь, колдун, прорицатель. Иногда могут быть отдельно шаман и колдун. В это период нет установленных догматов и книг, верования представляют собой хаотичную структуру образов.

Появляются мифы, объясняющие окружающий мир, происхождение вещей. Иногда они имеют в качестве персонажей сверхъестественных существ. Характерная черта мифов в том, что они касаются не глобальных вещей, а конкретных: не почему возникли озера, а почему возникло именно это озеро? Например, женщина пошла с кувшином к реке, взяла воду, потом запнулась, кувшин разбился, и получилось это конкретное озеро. Откуда появилась радуга, почему дождь идет? Иногда мифы определяют социальные явления. Популярен миф, откуда пришла смерть.