- Что такое электрический фидер в электроэнергетике

- Что такое фидер в электроэнергетике

- Принцип действия и классификация

- Составляющие

- Схема линии

- Как идентифицировать фидерную линию

- Как определить нагрузку на фидер

- Типы фидерных линий

- Нулевая защита отходящих фидеров

- ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-35 КВ. РАСЧЕТ УСТАВОК НАПРАВЛЕННЫХ ЗАЩИТ

Что такое электрический фидер в электроэнергетике

Несмотря на то, что каждый электрик в принципе понимает значение этого слова, даже здесь есть варианты. Речь может идти о сети, питающей трансформаторы подстанции, и соединяющей трансформаторы с конкретным выключателем, применительно к магистралям от 6 до 10 кВ.

Практически же о фидере вспоминают когда, например, на трансформаторной подстанции отключается общий выключатель, снимающий таким образом питание со всех трансформаторов. В этом случае говорят, что на подстанции снята нагрузка фидерной сети. Если кабель, соединяющий выключатель с главным трансформатором поврежден, то говорят, что поврежден фидер. То есть, здесь фидером называется линия, служащая для питания потребителя от питающей ячейки подстанции.

Линия (фидер) напряжением выше 1000 В может содержать высоковольтные коммутационные аппараты, реакторы, разрядники, измерительные трансформаторы напряжения и тока, изоляторы, шины и токопроводы, силовые кабельные и воздушные линии электропередачи, конденсаторные установки, а также устройства релейной защиты и автоматики. Несколько фидеров образуют распределительное устройство (РУ): открытое (ОРУ), закрытое (ЗРУ), комплектное для внутренней (КРУ) или наружной (КРУН) установки, стационарное (КСО).

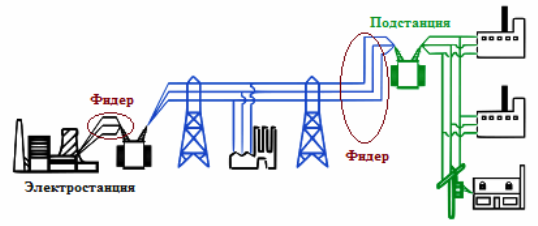

В электроэнергетике фидером называют ЛЭП, идущую от подстанции к подстанции, или от подстанции к распределительному устройству. Прежде всего следует понимать, что фидер — это то, что связано с подачей питания на оборудование. Фидером называется магистраль, соединяющая электроподстанцию с распределительным узлом.

При проектировании сети, фидером называют кабель, подающий питание от распределительного устройства к потребителю или к следующему распределительному узлу. Те линии, которые идут дальше от распределительного узла, называются ответвлениями.

Фидер может быть воздушным или кабельным, но неизменно одно: фидеры соединяют сборные шины распределительных устройств трансформаторных или преобразовательных электростанций и питаемые от этих шин распределительные или потребительские электрические сети.

Для примера, в тяговом электроснабжении фидером называется часть тяговой сети, соединяющая шины напряжения от тяговой подстанции с контактной сетью. Фидеры оснащаются защитными устройствами от перегрузок и от КЗ, посредством автоматических выключателей, отсоединяющих контактную сеть в случае превышения уставки защиты, а также высоковольтными разъединителями.

Относящееся к фидеру оборудование называют фидерным оборудованием: фидерная автоматика, фидерный разъединитель, фидерная защита и т. д. В зависимости от назначения потребителей, получающих питание контактной сети по конкретному фидеру, фидер называют, скажем, применительно к тяговым сетям, станционным или перегонным. Каждому фидеру присваивается индивидуальный номер.

Кстати, слово «фидер» повсеместно можно заменить по праву словом «ЛЭП», поскольку фидер — это по сути разновидность ЛЭП. Хоть фидерная линия и является в иерархии сети периферийной, тем не менее это — ветвь сети, соединяющая меньшее или большее количество удаленных узлов с основной питающей линией.

Фактически, фидер — это ЛЭП, соединяющая первичное распределительное устройство со вторичным распределительным устройством или с несколькими вторичными распределительными устройствами, либо вторичное распределительное устройство с потребителем или с несколькими потребителями.

Что такое фидер в электроэнергетике

Фидер в электроэнергетике — это часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему. Одновременно фидер (название происходит от английского feeder — питатель) является элементом, который выравнивает напряжение в различных точках распределительной схемы: такой перепад обусловлен различной мощностью потребителей, подключенных к подстанции.

Принцип действия и классификация

Что такое фидер в электроэнергетике. Его часто путают с распределителем, ведь тот тоже передаёт энергию от генерирующей станции (или подстанции) к точкам потребления электроэнергии. Однако фидер не выполняет промежуточный контроль, поэтому значения силы тока остаются одинаковыми как на отправляющей, так и на принимающей стороне.

В зависимости от условий эксплуатации фидеры подразделяют на следующие группы:

- Промышленные;

- Для применения в сельском хозяйстве;

- Бытовые (осветительные).

В последних случаях линия рассчитывается на напряжение 220 В (для остальных видов — на 220 и 380 В).

Последовательность функционирования фидера определяется его назначением. Фидерная линия является частью электрической распределительной сети. Электрическая схема в здании, которая передает энергию от трансформатора или иного подобного устройства к распределительной панели, представлена на рисунке 1. Различные потребители подключаются к шинам с целью подачи различных нагрузок: силовых и/или осветительных.

Проводники распределительных питающих линий выходят от автоматического выключателя (или устройства повторного включения цепи подстанции) через подземные кабели, называемые выходными. Таким образом, фидер в электрике является частью системы распределения энергии от первичных устройств к вторичным. Как следует из рисунка 1, после передачи энергии по линии она достигает подстанции, где напряжение сети может уменьшиться, в зависимости от мощности и количества потребителей.

Составляющие

Что такое фидер в электрике. Поскольку он является главным проводником, то от него питание подается к основному центру нагрузки и далее на распределитель (обычно трёхфазный, четырёхпроводной). Далее нагрузка поступает в обслуживающую сеть, к которой уже подсоединены непосредственные потребители (смотреть рисунок 2).

Фидеры в электрике проектируются на основе токонесущей способности проводников, а их расчёты производятся по известным значениям падения напряжения и длительности линии (максимально — до 12…15 км).

В состав линии включают не все проводники. Те из них, которые находятся между точкой обслуживания и устройствами, предназначенными для отключения потребителя, являются служебными проводниками. Тут применяются специальные правила обслуживания, поскольку они не имеют заземляющих устройств и других защитных приспособлений (кроме тех, которые предусмотрены на первичной стороне вторичного трансформатора).

Фидер для электрика далеко не всегда представляет собой любое внутреннее разветвление, поскольку разветвлённая цепь включает в себя проводники между конечным устройством максимального тока, защищающим цепь, и розеткой (независимо от того, на какой ток рассчитана арматура).

Схема линии

Она потребуется всякий раз, когда производится частичная перепланировка внутренних и внешних силовых подключений. При этом необходимо знать значения следующих параметров:

- Общую расчётную нагрузку.

- Максимальное значение коэффициента спроса.

- Предельные значения силы тока.

- Максимальную длину внешних проводников.

- Характеристику устройств защиты от перегрузки.

Типичная электрическая система может содержать несколько типов фидеров. В соответствии с этим линии рассчитываются на разные виды нагрузок — непрерывные, периодические, комбинированные, внешние. Последние учитываются при проектировании системы энергоснабжения отдельных зданий. В особо сложных случаях фидеры могут быть составными, представляющими более чем одну систему напряжения, либо имеющими в своём составе линии постоянного тока.

Электрическая схема одного из участков представлена на рисунке 3.

Первичные фидерные линии характерны для электростанций. Распределительный узел может быть внутренним или внешним. Хотя правила защиты от перегрузки по току в электрике варьируются в зависимости от поставляемой нагрузки, предел обычно устанавливается по конечной ветке.

Как идентифицировать фидерную линию

При наличии фидеров, питаемых от разных систем напряжения, каждый незаземлённый проводник должен быть установлен по фазе или линии на всей её длине: от точки подключения до точки сращивания. Идентификация не заземлённых проводников системы переменного тока может осуществляться с помощью цветовой маркировки, маркировки ленты или других утвержденных средств. Красный цвет разрешается использовать для не заземлённого проводника положительной полярности, а черный цвет — для проводника отрицательной полярности.

За исключением систем повышенной мощности и изолированных систем электропитания, для идентификации не заземлённых проводников переменного тока используют оранжевый цвет. Он разграничивает верхнюю часть четырёх-проводной системы, соединенной треугольником, где заземлена средняя точка однофазной обмотки, от остальной части сети. Если в тех же помещениях присутствует система высокого напряжения (более 220 В), то для маркировки обычных фидерных проводников следует использовать коричневый, оранжевый и жёлтый цвет (смотреть рисунок 4). Маркировочные ленты или другие средства идентификации фидера используются также для различения участков с разными напряжениями.

Цепи ко всем устройствам, которые требуют электропитания, запускаются от предохранителей или автоматических выключателей. В фидерных цепях используются более толстые кабели, которые проходят от главной входной панели к меньшим распределительным панелям — щитам, являющимися центрами нагрузки. Эти щиты расположены в удаленных частях дома или в хозяйственных постройках, они также используются для перераспределения энергии, например, в гаражах или паркингах.

Как определить нагрузку на фидер

В новых домах прокладываются преимущественно трёхфазные линии, рассчитанные на напряжение 220-240 В переменного тока. При этом все схемы в доме, которые проходят от главной входной панели или от других небольших панелей к различным точкам использования, являются ответвительными цепями, использующими только две основные шины.

Предохранители или прерыватели рассчитывают на токовую нагрузку 15 или 25 А.

15-амперные ответвления идут к потолочным светильникам и настенным розеткам в помещениях, где устанавливаются менее энергоемкие устройства, а 20-амперные цепи подводят к розеткам на кухне или в столовой, где используются более мощные приборы.

Считается, что 15-амперная схема может обрабатывать в общей сложности 1800 Вт, в то время как 20-амперная схема выдерживает до 2400 Вт. Эти пределы установлены для цепей с полной нагрузкой, на практике же мощность ограничивается до 1440 Вт и 1920 Вт соответственно.

Для определения нагрузки на цепь суммируют индивидуальную мощность для всех подключённых потребителей. При расчете нагрузки в каждой ответвленной цепи учитывают устройства с приводом от двигателя, которые потребляют больший ток момент запуска.

Типы фидерных линий

Требования к расчету нагрузок на ответвления, обслуживание и фидер разграничены относительно следующих категорий потребителей:

- Электроприборы;

- Нагрузки общего назначения;

- Индивидуальные;

- Многопроводные.

Нагрузки общего освещения, и на разветвленные цепи небольших приборов рассчитываются одинаково. При стандартном методе расчёта нагрузки, когда имеется четыре или более закреплённых на месте потребителя, допустимо применять коэффициент спроса 75 %. При использовании дополнительного метода коэффициент спроса 100 % применяют только к стационарным потребителям. В паспортную таблицу включают все приборы, которые постоянно подключены или находятся в определенной цепи.

Внешнее устройство фидера, рассчитанного на напряжение 380 В, приведено на рисунке 5, а общий вид фидерного распределительного щита — на рисунке 6.

Нулевая защита отходящих фидеров

| ||||||||||

|  |  | ||||||||

|  | |||||||||

| ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-35 КВ. РАСЧЕТ УСТАВОК НАПРАВЛЕННЫХ ЗАЩИТАлексей Шалин, д.т.н., профессор В предыдущих номерах журнала («Новости ЭлектроТехники» № 3(39), 4(40), 5(41) 2006, www.news.elteh.ru) были опубликованы статьи, в которых новосибирские ученые рассмотрели разновидности небалансов в направленных токовых защитах от однофазных замыканий на землю, а также порядок их расчета. На рис. 1 приведена схема радиальной сети, на примере которой рассмотрим некоторые особенности расчета уставок направленных токовых защит в сетях с резистивным заземлением нейтрали. В сети установлен один заземляющий резистор – в нейтрали питающего трансформатора. На рис. 2 показано токораспределение при ОЗЗ в рассматриваемой сети. Силовой питающий трансформатор на схеме не указан.

ЗАЩИТА ОТХОДЯЩЕГО ФИДЕРА В настоящее время на отечественном рынке представлено значительное количество устройств направленной защиты от ОЗЗ, которые могут быть использованы в резистивно-заземленных сетях по рис. 1, 2. Наибольшее распространение получили направленные токовые защиты, реагирующие на составляющую промышленной частоты тока нулевой последовательности, с фазовыми характеристиками двух типов, изображенных на рис. 3. Фазовой характеристикой первого типа (рис. 3, а) обладает, например, защита типа УЗЛ производства НГТУ [1] (похожую характеристику имеет также защита типа ЗЗН отечественного производства и ряд микропроцессорных импортных защит [2–8]). Такие защиты реагируют как на активную, так и на емкостную составляющие токов ОЗЗ.

Рис. 2. Токораспределение при ОЗЗ в сети при наличии заземляющего резистора C1, C2, C3 – суммарные емкости относительно земли трех фаз линий Л-1, Л-2, Л-3 соответственно; Фазовой характеристикой второго типа (рис. 3, б) обладают защиты, реагирующие только на активную (или только на емкостную) составляющую тока нулевой последовательности. Эти защиты также содержатся в некоторых импортных микропроцессорных терминалах.

Прежде чем приступить к выбору параметров защит от ОЗЗ, рассмотрим некоторые основные положения. В разных источниках по-разному представлены векторные диаграммы токов и напряжений нулевой последовательности при ОЗЗ. На рис. 4 показана векторная диаграмма, встречающаяся в некоторых источниках. Здесь полярность напряжения нулевой последовательности 3

ЗОНА СРАБАТЫВАНИЯ Для защиты с характеристикой первого типа эта зона должна с запасом охватывать диапазон углов от 0 до –90 электрических градусов. Такая защита должна правильно работать как при протекании по поврежденной ЛЭП только активного тока (например, если по условиям эксплуатации в работе осталась одна линия и на ней произошло замыкание), так и в режимах, когда заземляющий резистор по какой-то причине отключен и по линиям протекает лишь емкостная составляющая тока. Примем j 0 = –45 О , как показано на рис. 5. Не во всех случаях удается реально выставить такое значение угла, но в большинстве устройств это значение входит в допустимый набор. Если значение j 0 = –45 О выставить не удается, следует принять ближайшее значение из возможных.

ВЫБОР УСТАВКИ ПО ТОКУ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ IСЗmin Это является следующим важным этапом расчета уставок. Как известно, минимальный ток срабатывания направленных токовых защит не требуется отстраивать от емкостного тока защищаемого присоединения при внешнем ОЗЗ (см. рис. 2). Его надо отстраивать от суммарного максимального тока небаланса Iнб S , который может протекать по рассматриваемому устройству защиты при внешнем ОЗЗ и вектор которого может располагаться в пределах зоны срабатывания защиты:

где kн– коэффициент запаса, значение которого можно принять равным 1,2 (для микропроцессорных терминалов иногда допускается kн = 1,1–1,15).

где kч.норм = 1,5–2 – нормируемый коэффициент чувствительности.

где I ‘ СS – суммарный минимальный емкостный ток сети за вычетом емкостного тока защищаемого присоединения в реальном «минимальном» режиме сети.

При расчете уставок защиты воздушной линии, кроме условий (2), (3), необходимо в соответствии с рекомендациями [12] рассчитать максимальное переходное сопротивление RПЕР, при котором защита будет способна отключить ОЗЗ и проверить, соответствуют ли они условиям эксплуатации. Желательно, чтобы защита была способна «чувствовать» ОЗЗ через переходное сопротивление порядка 3–5 кОм. ВЫБОР УСТАВКИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ UСЗmin Опыт показывает, что небаланс по напряжению нулевой последовательности 3 ВЫБОР УСТАВКИ ПО ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ tср Время срабатывания защиты отходящего фидера определяется несколькими факторами: видом силовой установки, наличием распределительных пунктов или подстанций, питающихся от изображенных на рис. 1 фидеров, и т.д. Возможны также постоянная выдержка времени, не зависящая от входных сигналов защиты, и «токозависимая» выдержка времени типа изображенной на рис. 6. ВРЕМЯ ЗАПОМИНАНИЯ Во многих западных микропроцессорных терминалах имеется опция запоминания «клевка» защиты на время до 0,3 с. Эта опция весьма полезна, например, при установке защиты на отечественных кабелях с бумажно-масляной изоляцией, ОЗЗ в которых характеризуются «прерывистой» дугой. В кабеле возникает ОЗЗ, дуга разлагает мастично-масляную пропитку. В образовавшемся газовом пузыре дуга гаснет и образуется бестоковая пауза, во время которой защита от ОЗЗ, если она имеет задержку на срабатывание, может вернуться в исходное состояние. Затем дуга загорается снова и весь процесс повторяется. Опция запоминания клевка защиты не дает ей вернуться в исходное состояние во время бестоковой паузы, если эта пауза длится не более 0,3 с (эту величину можно регулировать). ЗАЩИТА ВВОДА К сожалению, на большинстве энергетических объектов (кроме шахт и карьеров) специальная защита вводов от ОЗЗ в настоящее время не предусматривается. В [14] и других источниках было показано, что при ОЗЗ на кабельной разделке защита соответствующего фидера не способна сработать, что может привести к весьма неприятным последствиям. Спасти ситуацию может защита ввода, которая обеспечит правильную работу всей системы также при перепутывании фаз первичных проводников, описанном в [14]. Например, в случае, изображенном на рис. 1, такая защита может быть выполнена по признаку наличия на шинах напряжения нулевой последовательности 3 ЛИТЕРАТУРА 1. Шалин А.И., Щеглов А.И. Централизованная защита от замыканий на землю в сетях 35 кВ // Известия РАН (Российской академии наук). Энергетика. – 2002. – № 2. –С. 104–116. |  |  | |||||||

|

© ЗАО «Новости Электротехники»

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

A – фазная ЭДС в месте ОЗЗ.

A – фазная ЭДС в месте ОЗЗ.

0повр в поврежденной линии состоит из емкостной составляющей 3

0повр в поврежденной линии состоит из емкостной составляющей 3 IC S , пределы изменения угла j П изменяются, тогда может быть выбрано другое значение угла j 0.

IC S , пределы изменения угла j П изменяются, тогда может быть выбрано другое значение угла j 0.