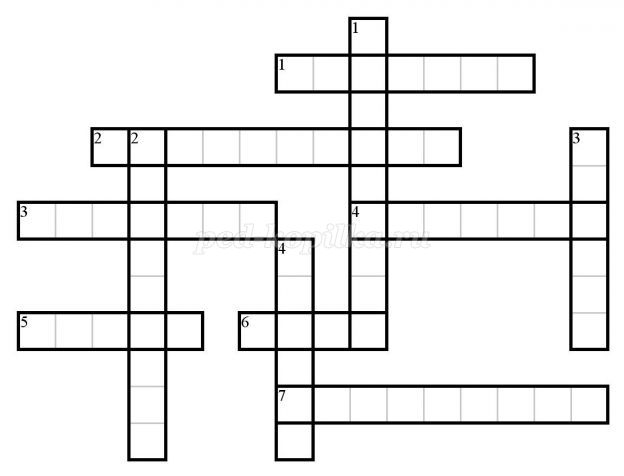

Кроссворд «Возникновение искусства и религии»

По горизонтали:

1. Вера в сверхъестественное.

2. Действия первобытных людей, имевшие целью добиться успеха в чем-либо сверхъестественным путем.

3. Это животное часто изображали первобытные художники.

4. Они живут в этой фантастической стране.

5. Рисунки первобытных художников были призваны обеспечить удачу в этом занятии.

6. По представлениям первобытных людей она незримо живет в каждом человеке.

7. Рисунки первобытных людей как форма творчества.

По вертикали:

1. Пещера, где впервые были обнаружены первобытные рисунки.

2. Фантастическое существо, которое может превращаться из человека в животное.

3. Первобытные люди верили, что она придет, если внезапно разбудить человека.

4. Это клали в могилу умершего.

Ответы:

По горизонтали: 1. Религия; 2. Колдовство; 3. Носорог; 4. Мертвые;

5. Охота; 6. Душа; 7. Искусство.

По вертикали: 1. Альтамира; 2. Оборотень; 3. Смерть; 4. Оружие.

Игра “Путаница” (работа в парах работают за партами). Задача учащихся расшифровать исторические понятия и дать им определение.

На доске нарисованы ребусы, связанные с темой занятия.

Параграф 4

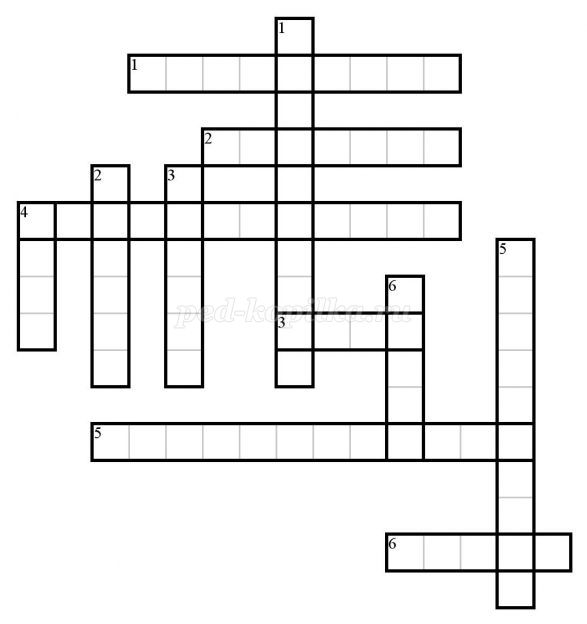

Кроссворд «Возникновение земледелия и скотоводства»

По горизонтали:

1. Способ изготовления материала для льняной и шерстяной одежды.

2. Просьба, обращенная к духу или божеству.

3. Деревянное или каменное изваяние, которому поклонялись первобытные люди.

4. Новое занятие, возникшее благодаря охоте.

5. Новый тип хозяйства, который пришел на смену присваивающему.

6. Материал, из которого делали горшки и сосуды.

По вертикали:

1. Новое занятие, возникшее благодаря собирательству.

2. Первое животное, прирученное человеком.

3. Орудие труда для рыхления земли.

4. Орудие труда для срезания колосьев.

5. Опытный пожилой мужчина, возглавлявший родовую общину.

6. Союз нескольких родовых общин.

Ответы:

По горизонтали: 1. Ткачество; 2. Молитва; 3. Идол; 4. Скотоводство;

5. Производящий; 6. Глина.

По вертикали: 1. Земледелие; 2. Собака; 3. Мотыга; 4. Серп; 5. Старейшина;

6. Племя.

1.Первое орудие труда: палка-копалка, гарпун, топор.

2. Первый коллектив людей: родовая община, стадо, племя.

3. Первое занятие людей: скотоводство, земледелие, собирательство.

4. Первое орудие труда для обработки земли: плуг, мотыга, палка-копалка.

5. Первый руководитель коллектива: царь, старейшина, вождь.

Творческое задание: нарисовать сцены охоты, рыбной ловли, религиозных танцев или обрядов первобытных людей, сделать макет жилища первобытного человека с элементами пейзажа.

Тест

1. В Западной Азии люди научились обрабатывать металлы около:

а) 15 тысяч лет назад;

б) 10 тысяч лет назад;

в) 9 тысяч лет назад;

г) 7 тысяч лет назад.

2. Занятие первобытных людей, приведшее к возникновению земледелия:

а) охота; в) рыболовство;

б) собирательство; г) скотоводство.

3. Древние скотоводы разводили:

а) свиней и овец;

б) лошадей и кошек;

4. 9—7 тысяч лет назад люди овладели такими видами ремесла, как:

а) обработка металлов;

в) ювелирное дело;

5. 10—7 тысяч лет назад люди научились делать одежду из:

а) льна; в) шерсти;

б) шелка; г) хлопка.

6. Первобытные люди для успешной пахоты в плуг запрягали:

б) быков; г) лошадей.

7. В результате развития земледелия и скотоводства условия жизни людей стали зависеть от:

а) их собственного труда и умений;

б) природы в еще большей степени;

в) покровительства духов и богов;

г) существовавших порядков в человеческом стаде.

8. Впервые имущественное неравенство появляется в:

а) человеческом стаде;

б) родовой общине;

в) соседской общине;

9. В соседской общине каждая семья имела в личном пользовании:

г) участок земли;

д) изделия ремесла;

10. Военными действиями племени руководил:

а) старейшина; в) Совет старейшин;

11. У первобытных людей изображения богов и духов, сделанные из дерева, глины или камня, назывались:

12. Установите последовательность развития трудовой деятельности людей:

1. Первобытные люди стали заниматься земледелием и скотоводством более:

а) 20 тысяч лет назад;

б) 15 тысяч лет назад;

в) 10 тысяч лет назад;

г) 7 тысяч лет назад.

2. Занятие людей, приведшее к возникновению скотоводства:

а) охота; в) рыболовство;

б) собирательство; г) земледелие.

3. Первым земледельцам орудиями труда служили:

а) серп; в) гарпун;

б) каменный топор; г) мотыга.

4. Добыча меди и умение ее обработки способствовали возникновению:

а) кузнечного дела; в) кожевенного дела;

б) гончарного дела; г) прядения.

5. Первые земледельцы срезали колосья серпом, изготовленным из:

а) дерева; в) камня;

б) кости; г) глины.

6. Глиняную посуду для хранения воды:

а) высушивали под лучами солнца;

б) обжигали в огне очага;

в) сушили на воздухе;

г) обмазывали смолой.

7. О том, что земледелие стало основным занятием первобытных людей, свидетельствуют:

а) остатки посуды для хранения зерна;

в) пещерные рисунки;

г) остатки жилищ.

8. Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляли:

а) человеческое стадо;

9. Жители соседской общины помогали друг другу:

а) вырубать леса;

б) выращивать урожай на участках;

г) осушать болота;

е) изготавливать орудия труда;

10. Знатными людьми в соседской общине становились:

а) вождь и его дети;

б) лучшие ремесленники;

в) старейшины и их дети;

г) лучшие земледельцы и скотоводы.

11. Просьба, с которой люди обращались к богам и духам, называлась:

12. Установите последовательность развития трудовой деятельности людей:

Возникновение земледелия и скотоводства

1.Занимаясь собирательством, женщины заметили, что упавшие в землю зёрна дикорастущего ячменя или пшеницы дают всходы. Люди стали специально сеять зерно в разрыхлённую почву. Так из собирательства возникло земледелие.

Подготовить участок земли для посева было нелегко — приходилось рубить деревья каменным топором, выжигать кустарники, выкорчёвывать пни.

Первые земледельцы вскапывали землю при помощи палки с сучком — деревянной мотыги. Затем они бросали в землю семена. Когда поспевал урожай, колосья срезали серпом. Сери изготавливали из дерева или кости, немного расщепляя их и вставляя в расщеп острые камешки.

Растирая зёрна на плоских камнях (зернотёрках), получали муку. На углях очага женщины пекли лепёшки.

Дикорастущие ячмень и пшеница встречаются в Западной Азии. Именно поэтому здесь раньше, чем в других районах, возникло земледелие. Из Западной Азии земледелие распространилось в соседние страны.

Земледелие возникло более 10 тысяч лет назад.

2. Приручение животных. Мужчины иногда приносили с охоты детёнышей убитых животных. Их можно было выкормить и приручить. Первым домашним животным стала собака. Она охраняла жилище и помогала охотникам — выслеживала и гнала зверя. Потом люди приручили и одомашнили свиней, овец, коз и коров. Так из охоты возникло скотоводство. Оно появилось примерно в то же время, что и земледелие. Домашний скот давал людям мясо, молоко, шерсть и кожу.

Появление земледелия и скотоводства изменило жизнь людей. Охотники, рыболовы и собиратели добывали только то, что было в природе, не отличаясь этим от животных. Земледельцы и скотоводы сами выращивали и создавали то, что потом могли использовать в своёхм хозяйстве. Они выводили новые сорта растений и новые породы скота. Жизнь человека теперь зависела не столько от природы, сколько от его собственного труда и умений.

3. Глиняная посуда и одежда из ткани. Первобытные люди научились плести из тонких прутьев корзины. В них хранились собранные фрукты или, скажем, пойманная рыба. Если корзину обмазать глиной, в неё можно насыпать зерно и даже муку. Но воду держать в такой посуде нельзя — гли

на размокнет. Случайно такая корзина, обмазанная глиной, могла попасть в огонь. И женщины, следившие за домашним очагом, заметили, что прутья выгорели, а глина после обжига стала прочной и твёрдой, она больше не пропускала воду. Люди научились лепить горшки из глины и обжигать их в огне очага. В глиняной посуде можно было не только хранить продукты, но и варить пищу на огне.

На полу в жилище обычно расстилали циновку — коврик, сплетённый из соломы, травы или древесного лыка. Ткачество, которое освоили женщины, напоминало плетение циновки. Был изобретён ткацкий станок очень нехитрой конструкции. А нити для изготовления тканей пряли, то есть скручивали из шерсти домашних животных или из волокон льна. С изобретением прядения и ткачества у людей появилась одежда из льняного полотна и шерстяной ткани.

4. Родовые общины и племя. Сородичи собирались вместе для решения общих дел, они выбирали старейшин — самых опытных и мудрых стариков, знавших повадки животных и свойства растений, древние предания и правила поведения.

Старейшины управляли родовыми общинами, следили за тем, чтобы все сородичи выполняли общие работы на полях и поровну делили собранное зерно. Под руководством старейшин проходили празднества. На них сородичи особыми танцами и песнями старались вызвать дождь, обеспечить урожай или добиться успеха на охоте.

Все сородичи считали, что происходят от одного предка — человека или животного. Жениться на девушке из своего рода было запрещено. Часто устанавливался такой

порядок: юноши и девушки из одного рода заключали браки с юношами и девушками из другого. Таким образом два рода вступали друг с другом в нерушимый союз. Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляло пламя. Племенем управлял совет старейшин. Он разбирал споры между соплеменниками и определял наказания. Самым страшным считалось изгнание из племени — ведь человек не мог прожить в одиночку.

5.Духи, идолы и жертвы. Мы сейчас считаем, что есть живые существа, а есть неодушевлённые предметы. Для первобытных людей всё в природе было живым и одушевлённым. Солнце, например, казалось существом, которое утром рождается, чтобы вечером умереть. Если палкой ударить по дереву, то послышится гул. Первобытный человек верил, что застонал «дух дерева».

Такие же духи обитают в любом растении или камне, туче, молнии, ветре. Самых могущественных духов люди называли богами.

Если всё вокруг живое, значит, человек может договориться не только с другим человеком, но и с солнцем или дождём. Нужно только знать, как к ним обратиться, чтобы они услышали просьбу — молитву. А ещё нужно ду- хам принести подарки, чтобы они стали добрее. Что может быть лучшим подарком, нежели пища! Её и приносили в жертву духам.

Люди вырезали из дерева, лепили из глины, высекали из камня изображения богов и духов. Такие изображения называются идолами.

Идола старались задобрить жертвами. Но если урожай погибал от засухи или скот становился добычей хищников, то люди сердились на духа. Идола ставили в угол, а то и секли прутьями.

Первобытные люди верили в то, что их жизнью управляют сверхъестественные силы, на которые можно воздействовать молитвами, принесением жертв и другими религиозными обрядами.

Новое занятие возникшее благодаря охоте

УРОК 1. НАЧАЛО СКОТОВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Скотоводство и земледелие характеризуются как величайшие открытия человечества, приведшие к созданию надежных источников питания. Однако долгое время новые занятия были подсобными, основными оставались охота и рыболовство (отсюда сохранившаяся угроза голода).

Содержание урока настолько велико, что учитель вправе отказаться от проверки домашнего задания.

План изучения: 1. Расселение людей к концу ледникового времени, 2, Изобретение плота и лодки, лука и стрел. 3. Зарождение производящего хозяйства, 4, Особенности мотыжного земледелия, 5, Возникновение ремесел. 6. Организация власти в родовой общине и в племени.

1. Учитель сообщает о том, что 13 тыс. лет назад на Земле наступило потепление, ледник стал таять и отступать на север. Пользуясь самодельной картой (см. пособие, рис. 1), учитель рассказывает, что к концу ледникового времени была заселена Северная Европа и Америка ( По последним данным, Новый Свет был открыт «колумбом каменного века» 30-40 тыс. лет назад (см.: Ларичева И. П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. Новосибирск, 1976, с. 202)).

Берингов пролив тогда не был покрыт водой и представлял собой перешеек. По нему-то первобытные жители Сибири и проникли в Америку. Люди заселили еще один материк — Австралию. Преодолевая неширокие проливы между островами Индийского океана, пришельцы из Азии высаживались на австралийском берегу.

Учитель подчеркивает, что Земля, освобождаясь ото льда, покрывалась глубокими озерами и полноводными реками. Продвигаясь по мере таяния ледника на север, люди стали нуждаться в средствах передвижения по воде.

2. Древнейшим средством передвижения по воде был плот. Пользуясь каменным топором (он был изобретен примерно в это время), люди срубали несколько длинных жердей, связывали их вместе и спускали на воду. Поверхность плота устилалась связками травы и тростника. Плот не тонет, на нем можно преодолеть большие расстояния. «Подумайте, — предлагает учитель, — чем неудобен плот как средство передвижения по воде. В каких условиях мог быть использован плот ив каких нет?»

Выслушав догадки учащихся, учитель объясняет, что на плоту передвигались либо в неглубоких водоемах, где отталкивались шестами ото дна, либо при движении по течению, скорость которого обычно невелика.

Древнейшие лодки изготовлялись из коры, которую люди научились снимать целыми полотнищами со ствола дерева. Тонкая кора надевалась на каркас из деревянных палочек, все отверстия тщательно заделывались. Корьевая лодка была легким судном, она быстро двигалась в любом направлении с помощью весел. Подумайте, каким недостатком обладала лодка из коры. (Корьевая лодка недолговечна; прочнее лодка, выдолбленная из целого бревна.) Лодка-долбленка также была изобретена первобытными людьми. Ее делали, например, из дуба, древесина которого обладает твердостью, не пропускает воду и мало поддается гниению. Долбленка не имела скамеек, в ней можно было сидеть на дне или стоять ( О развитии водного транспорта см.: Семенов С. А. Развитие техники в каменном веке, с. 261 и след).

Задание: Опишите древнейшие средства передвижения по воде. В чем достоинства и недостатки каждого?

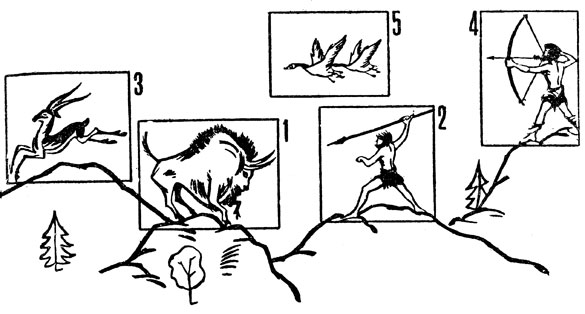

Об изобретении охотничьего лука целесообразно рассказать, используя самодельные аппликации (см. пособие, рис.3): 1) дикий бык; 2) охотнику копьем; 3) дикий козел; 4) охотник с луком; 5) птица.

Рис. 3. Изобретение лука и стрел. Меловой рисунок и аппликации

«Вы помните, что в схватке с крупными животными копье было могучим оружием,- говорит учитель, (Он рисует мелом условный пейзаж и прикрепляет аппликации 1 и 2.) — Однако в конце ледникового времени мамонты вымерли, меньше стало и других крупных стадных зверей. Люди чаще вынуждены были охотиться на мелких и быстробегающих животных. (Учитель прикрепляет аппликацию 3.) Почему при охоте на этих животных копье перестало быть надежным оружием?» Получив ответ, учитель продолжает: «Необходимо было создать оружие, которым можно поразить животное на расстоянии. Люди заметили, что согнутое дерево распрямляется с силой; они использовали это свойство. Так было сделано величайшее изобретение — охотничий лук и стрелы. (Учитель прикрепляет аппликацию 4.) Меткий охотник издалека, на расстоянии сотен шагов поражал животное стрелами. Более успешной стала и охота на птиц (5)».

Задание: Повторите, какие преимущества дают лук и стрелы на охоте сравнительно с копьем и дубиной. На каких животных стала возможной охота после изобретения лука и стрел? Учащиеся усвоили ту мысль, что лук и стрелы — оружие дальнего боя. Дополняя, учитель может сказать, что скорость полета стрелы превосходит скорость полета копья в три раза (а чем выше скорость, тем больше внезапность удара), к тому же лук — первое оружие человека, обладающее прицельным качеством.

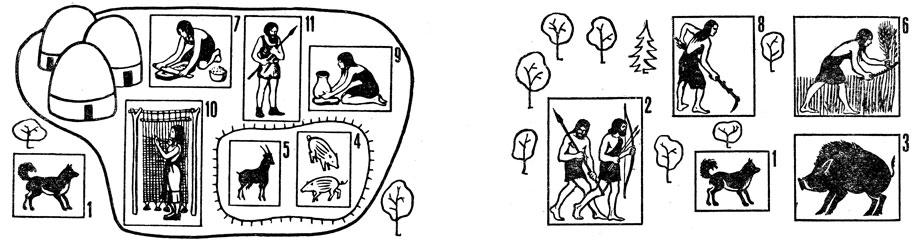

3. Рассказ о возникновении скотоводства и земледелия выигрывает, если сопровождать его работой с самодельными аппликациями (см. пособие, рис. 4): 1) собака; 2) охотники с луками и копьями; 3) кабан; 4) поросята; 5) козленок; 6) женщина-жница; 7) женщина, работающая на зернотерке; 8) женщина, работающая мотыгой.

Рис. 4. Возникновение земледелия и скотоводства. Меловой рисунок и аппликации

«Представьте, что перед вами родовой поселок, существовавший в жаркой южной стране примерно 8-9 тыс. лет назад,-говорит учитель, рисуя хижины и обозначая границы поселка. — Дома сделаны из глины, перемешанной с рубленой соломой дикого ячменя и пшеницы. Поселение окружено каменной оградой. Рядом озеро, вокруг кустарники и деревья, заросли дикого ячменя и пшеницы. Жители поселка охотились на диких козлов и свиней, оленей, лошадей, ловили рыбу, занимались собирательством.

Часто на охоте люди замечали, что вместе с ними раненого зверя преследуют дикие собаки. Иногда собаки раньше человека настигали обессиленное животное. Подбежавшие охотники его приканчивали, разделывали тушу, а выброшенные внутренности пожирали собаки. Дикие собаки подбегали и к самому поселку (1), копались в отбросах, предупреждая лаем о приближении других хищников. Собака стала первым домашним животным, она помогала человеку на охоте, мясо ее употребляли в пищу.

Теперь, отправляясь на охоту, жители поселка (2) брали с собой собак (1), Те находили, например, логово дикой свиньи (3). Охотники убивали зверя, а маленьких поросят приносили живыми в поселок (4). Благодаря луку и стрелам у людей стало больше мяса, поэтому породят не резали, а держали за оградой. Так же поступали с пойманными козлятами (5). Молодняк подрастал, увеличивался в весе. Живя около людей, животные привыкали к ним. Постепенно люди приручили и одомашнили свиней, коз, овец, коров. Так возникло скотоводство.

Когда мужчины уходили на охоту, женщины занимались собирательством. Для срезания колосьев дикого ячменя и пшеницы они пользовались ножами, состоявшими из мелких и острых кремневых пластинок, вставленных в кость или рог (6). Это были древнейшие серпы. Женщины приносили злаки в поселок и растирали зерна на зернотерках, состоявших из двух плоских камней (7). На том месте, где зерно измельчалось, на следующий год вырастали колосья. Долгое время люди не обращали на это внимание. Но однажды женщины сделали замечательное открытие. Они поняли, что зерно, брошенное в землю, прорастает, дает колос, срезав который можно получить много зерен. Так возникло земледелие» ( Для подобной реконструкции использованы черты жизни натуфийских племен, живших в Иордании и Палестине, — одном из древнейших районов земледелия. (См.: Возникновение и развитие земледелия. Отв. ред. В. Блаватский и А. Никитин. М., 1967, с. 10-15.) ).

Если учитель не сумеет подготовить аппликации, учащиеся рассмотрят рисунки на стр. 22 и 24 учебника.

Обратив внимание на карту (см. пособие, рис. 1), учитель говорит, что археологи открыли поселения древнейших земледельцев в областях, расположенных к югу от Каспийского и Черного морей, а также в некоторых других южных странах. Здесь было много солнечных дней в году, плодородные почвы.

Вопросы: 1. От какого более древнего занятия людей и как произошло скотоводство? Какие животные были приручены первыми? ( В уроке не упоминается, что древнейшим домашним животным наряду с собакой (приручена около 10 тыс. лет назад) является кошка (приручена около 9 тыс. лет назад) (см. пособие, с. 178) ) 2. От какого более древнего занятия и как произошло земледелие?

Задание: Предположите, какие преимущества могли дать людям земледелие и скотоводство сравнительно с охотой и собирательством.

Учитель обучает пятиклассников приему сравнения. «Для выполнения задания, — говорит он,- необходимо сравнить земледелие и скотоводство с более древними занятиями людей: собирательством и охотой. Что означает сравнить между co6oli два предмета?» Выслушав ответы, учитель объясняет: «Сравнить — это значит найти сходство и различие. В чем сходство между собирательством и земледелием?» Учащиеся не всегда справляются с заданием, и тогда учитель подсказывает линию сравнения: «С какой целью люди занимались собирательством и с какой земледелием?» В ходе беседы выясняется, что с помощью обоих занятий люди добывали себе растительную пищу. «В чем различие между собирательством и земледелием? — продолжает учитель и вновь называет линию сравнения. — Какое занятие надежнее: в большей степени обеспечивает людей пищей? Сделайте вывод из сравнения». Получив ответы, учитель предлагает учащимся уже самостоятельно сравнить охоту и скотоводство и сделать вывод. «Сотни тысяч лет,- отмечает учитель, — люди, подобно зверям, брали то, что давала им природа в готовом виде. Только с возникновением земледелия и скотоводства они занялись производством хлеба, овощей, мяса, кожи, шерсти, рога, Жизнь людей улучшилась — население земного шара резко возросло».

4. Раскрывая трудности мотыжного земледелия, учитель предлагает рассмотреть рис. 1-3 (стр. 22). Он отмечает, что в те времена готовых полей почти не было. Поэтому мужчинам приходилось каменными топорами расчищать от деревьев и кустарников небольшой участок. Перед посевом нужно было разрыхлить землю. Для этой цели первобытные изобретатели создали новое орудие — мотыгу. Она делалась целиком из дерева (палка с сучком) или же была составной — из дерева с наконечником из камня или рога. Рыхлением земли обычно занимались женщины. (Если ведется работа с классной доской, учитель стирает изображение деревьев и прикрепляет аппл. 8.)

В заключение указывается, что в хозяйстве первобытных людей земледелие и скотоводство еще не стали основными занятиями, по-прежнему главными способами добывания пищи были охота, рыболовство и собирательство.

5. Учитель объясняет термин ремесло (учебник, стр. 22) и рассказывает об изобретении глиняной .посуды, прядения и ткачества. Работая с аппликациями, он прикрепляет в ходе изложения к доске фиг. 9 «женщина-гончар» и фиг. 10 «ткачиха» (эти аппликации можно взять из печатного пособия Ф. П. Коровкина или сделать от руки).

При отсутствии аппликаций учитель предлагает рассмотреть рис. 3-4 (стр. 23).

Древнейшую посуду выдалбливали из дерева или плели из прутьев. Эти плетенки обмазывали сырой глиной. В них можно было носить воду. Такая плетенка могла случайно попасть в огонь. Деревянные части ее сгорали, а глина становилась твердой как камень. Обожженная глина была новым, не встречающимся в природе материалом, созданным людьми.

Наиболее распространено было изготовление сосудов способом налепа. Из глины изготавливались жгуты толщиной 3-4 см и длиной до 40-50 см, которые накладывались на форму по спирали и при наложении сдавливались, так что превращались в ленту; в результате получался грубый глиняный сосуд. Глиняная посуда сделала возможной варку пищи и лучшее сохранение жидкостей.

Очень давно люди научились плести корзины и коврики из гибких прутьев ивы и лыка. Плетение натолкнуло людей на мысль скручивать нити из шерсти овец или волокон дикорастущего льна. Изготовление нитей называется прядением. Нити стали использовать для изготовления тканей. Вначале ткачеством занимались вручную, потом был изобретен ткацкий станок. С появлением прядения и ткачества вместо грубых звериных шкур, кое-как сшитых жилами, люди стали носить более удобную одежду из льняных и шерстяных тканей ( См.: Амальрик А. С., Монгайт А. Л. Что такое археология. М., 1966, с. 103, 109-110).

6. С появлением новых занятий хозяйство рода усложнилось, родовое имущество увеличилось. Руководить родовой общиной, ее хозяйством было непросто. Самый опытный и умный член рода становился старейшиной. Лучше всех разбирался он в том, какие растения пригодны в пищу, лучше всех умел выследить зверя. Старейшина знал, где и когда ловить рыбу, какой участок выбрать под посев. Он работал вместе со всеми и лучше всех, не терялся в самых трудных положениях и каждому мог дать полезный совет.

Эти мысли частично конкретизируются с помощью словесной зарисовки.

Приходят к родовому старейшине перед охотой юноши и говорят:

— Скажи нам, куда лучше отправиться охотиться на Каба-на: в ближайший лес или в дальний, за рекой?

— За свою жизнь,- отвечает старейшина, — я много раз ходил на кабана. Лучше идите в дальний лес: там вас ждет удача.

Ребята десяти-двенадцати лет с волнением рассказывают старейшине:

— Выехали мы в лодке на самую середину озера. Ударили гарпуном крупную рыбу. Вода окрасилась кровью и забурлила, едва лодка не перевернулась! Как только гарпун удержали в руках! И вдруг. сорвалась рыба. Отчего это, старейшина?

— Покажите мне ваш гарпун. Ну, конечно, гарпун старый, зубцы затупились, а рыба вам попалась сильная. Возьмите другой гарпун и снова отправляйтесь на озеро.

Учитель может рассказать и о том, как к старейшине пришли дети, только что вернувшиеся в поселок с корзиной грибов. Старейшина объясняет, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. Подошедший к беседующим мужчина спрашивает, как ему вылечить побыстрее раненую руку, и старейшина называет целебную траву, которую надо прикладывать к руке.

Старейшина руководил всей жизнью рода, разрешал споры между родичами и был старшим над всеми. Велико было уважение к старейшине, все подчинялись ему беспрекословно.

Раскрывая понятие племя, учитель сообщает о функциях совета старейшин; подчеркивается, что все мужчины племени были вооружены. Под руководством выборного племенного вождя они охраняли принадлежавшие племени леса, пастбища и поля, а также совершали набеги на соседей с целью захвата добычи. (При недостатке времени материал задается на дом без объяснения.)

Домашнее задание: § 4. Задание 2 к § 4. (Представьте себе, что вы пробыли в родовой общине несколько месяцев и видели, как выращивают зерно. Опишите все работы первобытных земледельцев, включите в свой рассказ названия орудий