- Журнал «Все о Космосе»

- Небесный охотник Орион

- Добавить комментарий Отменить ответ

- Созвездие Орион это дверь, для гостей из вселенной Унибронга на планету Земля

- Глава 3. Миф о Небесном Охотнике у неиндоевропейской части человечества и время возникновения этого мифа

- Читайте также

- Глава 1. Славянский миф о князе Бое — Великом Охотнике

- Глава 1 ИСТОКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- ГЛАВА ВТОРАЯ Современное состояние вопроса о дородовом человеческом коллективе и проблемы возникновения экзогамии и рода

- Глава 58. О том, что не должно высшее и сокровенное- для Бога и не постичь нам этого

- Глава 4. Конец мифа

- ГЛАВА III К истории интерпретации мифа

Журнал «Все о Космосе»

Небесный охотник Орион

На этом фото одно из самых узнаваемых созвездий ночного неба, Орион, небесный охотник с его знаменитыми «поясом» и «мечом», встает над спящим субмиллиметровым телескопом SEST (Швеция – ESO) в обсерватории ESO Ла Силья в Чили.

Знаменитое мифологическое созвездие лежит вблизи небесного экватора и поэтому видно в обоих полушариях Земли. Сразу над тройкой звезд пояса Ориона заметна голубовато-розовая Туманность Ориона, в недрах которой зарождаются сотни новых звезд. На снимках, получаемых в телескопы, видно много много таких звезд, запеленутых в коконы из газа и пыли, которые потом трансформируются в протопланетные диски вокруг родительских светил.

На фото также хорошо заметен красный цвет Бетельгейзе и Альдебарана — звезд-гигантов в созвездиях Ориона и Тельца, слева от тарелки телескопа. Если провести через них линию к горизонту, она наткнется на тесную группу ярких звезд — скопление Плеяды. В древнегреческом мифе охотник Орион гонится за Плеядами, прекрасными дочерьми Атласа, в поисках любви.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Созвездие Орион это дверь, для гостей из вселенной Унибронга на планету Земля

Созвездие Орион, является самым красивым из всех наблюдаемых созвездий, находится достаточно высоко над линией горизонта и хорошо просматривается начиная с декабря и заканчивая мартом. Отличается это созвездие, необычайной яркостью расположенных в нем звезд и размерами видимой площади.

В безлунную и ясную ночь с земли, можно наблюдать до 120 звезд этого созвздия. Особо привлекают внимание — красная Бетельгейзе и голубой Ригель (это звезды нулевой величины). Вместе с еще двумя звездами второй величины они образуют геометрическую фигуру созвездия Ориона — большой неправильный (удлиненный) четырехугольник. Посредине его расположены три звезды второй звездной величины, образующие «пояс» Ориона.

Кроме них, в созвездии Ориона есть еще десять звезд ярче четвертой звездной величины. Однако необходимо большое усилие воображения, чтобы в этой конфигурации звезд увидеть легендарного охотника Ориона, высоко поднявшего правой рукой огромную дубину, с переброшенной через левую руку львиной шкурой. На правом плече Ориона находится звезда Бетельгейзе, а в ступне левой ноги — Ригель.

Бетельгейзе , это сверхгигант, ее диаметр в 400 раз больше диаметра Солнца. Расстояние от нас до этой звезды-сверхгиганта — 650 световых лет.

Ригель, это звезда-гигант, излучение его в 23 000 раз сильнее излучения Солнца. Расстояние от нас до Ригеля — 1076 световых лет.

Это научные факты, а теперь перейдем к упоминаниям данного созвездия в древнем мире, мифах, летописях и легендах и о его связи с многочисленными пирамидами, которые и сейчас являются потрясающими воображение, древними сооружениями.

Индейцы племени Хопи верили в богов прилетавших на Землю из созвездия Орион. Современные потомки этого племени и сейчас считают, что боги жили на звезде Пи-3 Ориона. Эта планета — земного типа и находится всего в 26 световых годах от земли, что по научным меркам, вполне допустимое расстояние для космических перелетов.

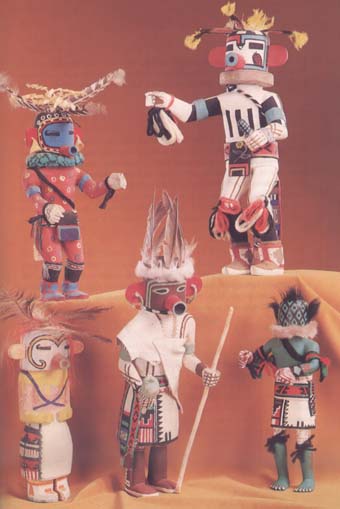

Вот так одеваются шаманы племени Хопи, когда изображают богов, посещавших их племя в древности:

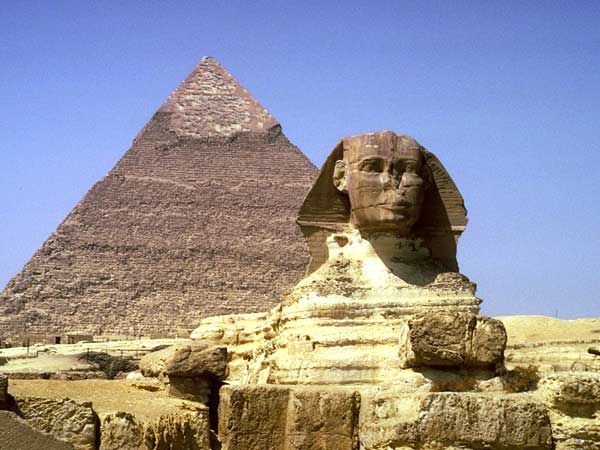

Пирамида Менкаура, пирамида Хафра, пирамида Хуфу — Все они были возведены до всемирного потопа.

Есть упоминание о созвездии Орион и библейской книге Иова. Три звезды пояса Ориона часто встречаются под такими названиями как Три Мага, Три Волхва, Посох Иакова.

В Центральной Азии, на территории Монголии, Тувы, Алтая хорошо известна символика Ориона — это три параллельные линии в верхней части большинства оленных камней.

Само слово Орион переводится как страж предела , границы и т.д.

Пороговую роль Ориона подтверждает и открытие Р.Бьювэла в изучении астральных культов Древнего Египта. Исследуя вентиляционные шахты великой пирамиды Гизе, Бьювэл пришел к выводу об их точной нацеленности на определенные звезды ночного неба, в том числе и Ориона. Но он пошел дальше, обратив внимание на определенную топографию размещения на поверхности Земли трех Великих пирамид, и выдвинул свою теорию корреляции их с тремя звездами пояса Ориона.

Используя астрономические компьютерные программы Скай глоуб ( Небесная сфера ) и Ред шифт ( Красное смещение ) удалось имитировать цикл прецессии, чтобы точно установить, когда звезды Ориона соответствовали их пирамидальным аналогам на Земле. Сделать это вполне возможно, так как интервал прецессионного сдвига земной оси относительно небесной сферы никогда не менялся за много тысяч лет. Каждые 72 года происходит сдвиг на 1 градус. Таким образом, 2160 лет Солнце находится строго в одном созвездии, постепенно проходя их все (полный круг из 12-ти) за 25920 лет.

Р.Бьювэл установил, что в ходе прецессионного цикла три звезды Пояса Ориона скользят вверх и вниз по меридиану: 13000 лет вверх (то есть набирают высоту над горизонтом в момент прохождения меридиана) и 13000 лет вниз (то есть теряют высоту над горизонтом при прохождении меридиана). Самая низкая точка этого цикла приходится на 10500 г.до н.э., А самая высокая будет наблюдаться где-то после 2000 г.н.э.

Компьютерная программа показала, что именно в 10500 г.до н.э. три звезды пояса Ориона точно соответствовали трем пирамидам долины Гизе. Подтверждает эту дату и знаменитый Сфинкс долины Гизе. Он смотрит прямо на восток, где восходит солнце. В день весеннего равноденствия 10500 г.до н.э. оно поднималось в созвездии Льва.

Крайняя точка прецессиального движения созвездия Орион однозначно совпадает с периодом глобального изменения климата на Земле. В это время происходит массовая гибель мамонтов, других животных. Повышается уровень мирового океана, что сказалось на затоплении некоторых участков суши и, как следствие, вызвало к жизни многочисленные легенды и сказания о Потопе. Эзотерическая традиция связывает с этим периодом исчезновение острова Атлантиды. Кстати, в свое время академик Обручев В.А. причиной глобального потепления считал именно исчезновение Атлантиды, которая своим отсутствием позволила теплым водам Гольфстрима проникнуть в область Северного Ледовитого океана.

Таким образом, созвездие Орион своим движением отметило Закат, конец целой эпохи в истории Земли. Орион стал стражем порога , отделяющего один период времени от другого. По сути, Орион — это медиатор-посредник между, условно говоря, прошлым и будущим, царством теней и миром живых.

Николай Константинович и Святослав Николаевич Рерихи написали по четыре работы, в сюжет которых так или иначе включён Ларец. В их живописи он символизирует уникальную мировую реликвию — священный Камень Чинтамани. Этот Камень под разными наименованиями известен в сокровенных традициях почти у всех народов. Достаточно сказать, что богатая литература о Чаше Грааля непосредственно связана с явлением этого Камня.

Что же представляет из себя этот Камень, названный «Сокровищем Мира»? Согласно Легенде, родина Камня — созвездие Орион, связанное особым образом с нашей планетой. В 1923 году астрономы зафиксировали так называемые розовые лучи в этом созвездии. В том же 1923 году Камень попадает в руки Рерихов, и с тех пор они становятся носителями особого Завета, выполняющими поручения Братства Учителей человечества, продвигающего эволюцию планеты.

В очень давние времена Камень с Ориона послужил основанию Великой Общины Света на Земле, которая получила на Востоке название Шамбалы. С тех пор основное тело Камня хранится в этом Братстве, а его осколок посылается в мир. Космопланетарная связь далёкого созвездия Орион, Камня в Братстве Света и осколка этого Камня, странствующего по миру, в определённые сроки начинает активизироваться, и тогда происходят великие исторические сдвиги.

Почему именно с понятием Шамбалы связано древнее предание о камне? Является ли он реальностью? Такие вопросы задавало себе не одно поколение людей, увлеченных загадками истории. Серьезные ответы на них можно найти лишь в книгах Е.П.Блаватской и Рерихов, представляющих собой части единого учения, переданного человечеству духовными Учителями Востока. «По всей истории человечества проходит эта вера в Святой Камень, охраняющий страну, в которой Он находится. Братство Грааля хранит Камень, посланный с Ориона, и принят он был Великим Учителем Ясоном, который положил Его в основание Братской Общины. Сам Камень хранится в Общине, но осколки Его посылаются в мир, чтобы сопутствовать великим событиям», — сказано в одном из писем Елены Рерих.

Унибронга — параллельная нам Вселенная, находящаяся в ином измерении. Эта вселенная старше нашей, более развитая и мощная. Она также трёхмерна. Связана с нашей через звёзды созвездия «Орион», пришедшие из Унибронги.

Используемые базы — Солнце и Луна.

Траектория полета одного из плазмоидов, выглядит следующим образом:

Слово «Бетельгейзе» — арабского происхождения. История его происхождения до конца не ясна, но все специалисты согласны с тем, что вторая часть этого слова «эльгейзе» происходит от арабского «аль-джауза» (الجوزاء ), именно так называли в древности всё созвездие Ориона, такое имя носила героиня одной из старинных арабских сказок.

Возрастает число отдельных контактов с «гуманоидами». Контакт в более или менее глобальных масштабах пока к сожалению — невозможен, из-за неподготовленности земного человечества в целом.

Глава 3. Миф о Небесном Охотнике у неиндоевропейской части человечества и время возникновения этого мифа

Глава 3. Миф о Небесном Охотнике у неиндоевропейской части человечества и время возникновения этого мифа

Восприятие Ориона в качестве охотника не ограничивается индоевропейцами и встречается нам буквально по всему земному шару. Сирийцы и арабы называли это созвездие «великаном», что отразилось в происходящих из арабского современных названиях его главных звезд данного созвездия: Бетельгейзе (араб. — «ибт аль-джауза») — «плечо великана» и Ригель (араб. — «ридж аль-джауза») — «нога великана». Как отмечал в своем библейском словаре Э. Нюстрем, фантазия народов Востока видела в этом созвездии охотника Нимврода, сильного зверолова перед Господом, который за свое нечестие был привязан к небесному своду. Якуты сохранили миф о том, как охотник, преследуя лося, загнал его на небо, где они стали созвездиями Ориона и Б. Медведицы[78]. Чукчи также видели в созвездии Орион охотника, преследующего северного оленя — Кассиопею. Пояс Ориона они считали спиной, а Меч — половым органом охотника. В созвездии Льва чукчи видят жену Ориона, приревновавшую его к Плеядам и ударившего кроильной доской, отчего его спина стала горбатой. Потом Орион-Кривоспинник действительно попытался жениться на какой-нибудь из шести женщин-Плеяд, но они прогнали его из-за его слишком большого члена, он стал стрелять в них, а они убежали. Коряки называли это созвездие искусным стрелком Rultejet, только охотился он у них уже не на Кассиопею, а на Плеяды, в которых они видели не одного, а несколько оленей. У азиатских эскимосов соотношение с небесными объектами также оказалось измененным: Орион остался охотником, Плеяды стали уже девушками, а Большая Медведица — северными оленями. Расмуссен на Аляске записал, что Пояс Ориона отождествлялся аборигенами с тремя охотниками, но не на лося, а на медведя. Племя амазонских индейцев десана называют Ориона Хозяином Животных, которого они представляют как охотника, который идет по Млечному Пути, неся определенную дичь, кукан с рыбой или корзину с плодами в зависимости от соответствующего сезона.

Иногда мифологема об охотнике, его собаке и дичи связывалась только с тремя звездами созвездия Ориона. Так, жители Конго видели в них собаку, пальмовую крысу и охотника. Похожие представления были и у других племен бантуязычной Африки. Луба-касаи воспринимали четыре звезды Ориона в качестве четырех великих духов летнего неба, а три звезды Пояса Ориона — как собаку, охотника и дичь. О значимости, которую данное племя придавало центральной звезде Пояса Ориона, красноречиво говорит тот факт, что охотник считался сыном духа Tshame, который после христианизации стал отождествляться с Иисусом Христом. Сонге точно так же называли Пояс Ориона — «собака, охотник, дичь», но у них охотник назывался Ветер, который уносил души людей в страну мертвых, собака — его помощник Радуга, а дичь считалась первопредком людей и всех млекопитающих Mpuela. Как видим, у этого африканского бантуязычного племени Пояс Ориона имел самое прямое отношение к первопредку человечества и переходу человеческих душ в загробный мир, видную роль в котором играла именно собака. У третьего бантуязычного племени — чокве — три звезды Пояса Ориона воспринимались как зверь (kashitu), охотничья собака (kawa) и охотник (mutu). Зачастую сама собака именуется muta, т. е. связанный с охотой дух собаки, собака первого охотника Cimbundu. О большом влиянии данного астрального мифа на жизнь данного племени говорит и то, что на домах чокве встречается роспись в виде трех кружков на стене, символизирующих Пояс Ориона, а после удачной охоты охотник поворачивается к Ориону, воздавая хвалу духу собаки. Еще одно африканское племя — гого — видело в западной звезде Пояса Ориона кабана, в средней — собаку, а в восточной — охотника. Западноафриканское племя темне называло это созвездие охотником Dzeretsia с натянутым луком, и представляло его мужчиной с двумя ногами, двумя руками, половым органом; на поясе — татуировка с изображением трех мужчин.

В Бенине Орион был известен как охотник Ago с тремя собаками, в других местах Западной Африки в Поясе Ориона видели обезьяну, ворующая кукурузу на поле, преследующую ее собаку и хозяина собаки; трех собак, с которыми охотники пошли на охоту; охотника, его собака и дичь; антилопу, собаку и охотника; собаку, зайца и охотника. В Uzia созвездие Ориона называли Owibielame, что переводится как «охотник на зверей». У живущих в Юго-Западной Африке готтентотов мы также видим постепенное забвение исходного мифа: три звезды Пояса Ориона они воспринимали как трех зебр, а охотника, пустившего две стрелы в среднюю зебру, видели в Мече Ориона. Вместе с тем у них сохранилась такая немаловажная подробность, как представление о Плеядах как женах Ориона. У обитавших неподалеку бушменов Восточной Намибии также было зафиксировано представление, что «Орион связан с легендой о небесной охоте». Тибетцы видели в Поясе Ориона трех оленей, которых преследовал охотник, безжалостно истреблявший живые существа. Животные добежали до пещеры, где жил отшельник Миларайба, который обратил охотника в буддистскую веру, после чего олени, охотник и его собака были перенесены на небо.

Интересно, что в одной из записанных у тюрко-монгольского населения Сибири версий астральные позиции охотника и его собаки перепутаны между собой. Согласно ей охотнику Кокетею удалось добыть крылатую собаку Хубай-хус, от которой никто не мог уйти. Однажды собака погналась за тремя маралами, которые заманили ее под воду. Кокетей проклял маралов, в результате чего их души превратились в три звезды Пояса Ориона, Хубай-хус — в меч Ориона, вечно преследуя их, а сам охотник Кокетей стал Сириусом. Как видим, у данной части жителей Сибири собака и охотник поменялись местами на небе, что свидетельствует о постепенном забвении тюрками исходного астрального значения мифа. Живущие на севере саамы считали Ориона охотником Kalla parneh, Б. Медведицу — его луком, а Кассиопею — лосем, которого он гонит со своей собакой. По другому варианту саамского мифа Орион назывался охотником Тиермес, а олень был созвездием Тельца, рога которого состояли из звезд Гиад, хвост оленя — Персей. Сопоставляя саамский фольклор со средневековыми венгерскими преданиями, в которых первоначальные языческие предания мадьяр о своем происхождении перемешались с библейскими образами, М. Янкович пришел к следующему выводу: «Об Орионе следует говорить отдельно. В Месопотамии это созвездие отождествлялось с образом Нимруда, библейского царя-охотника. Согласно венгерским средневековым хроникам Менрот, отец близнецов-охотников и библейский Нимруд — один и тот же образ. Это предположение подтверждается тем, что по верованиям финно-угорских народов и в Месопотамии образу одного из охотников и супругов богини в образе оленя соответствует Орион»[79]. Поскольку венгры производили происхождение своего народа от Мадьяра, одного из близнецов-сыновей самки мифического животного, то и его отец Менрот-Орион оказывался прапрапредком венгров. На противоположном конце Евразии, в Японии, созвездие Орион получило называние звезды Ватанабэ и стало символом основателя древнего клгла Мори[80].

Казахи в трех звездах Ориона видят трех баранов, в других трех — трех охотников. Охотники на земле убили слишком много животных, бараны пожаловались богу, который поднял их на небо, а за ними на небо поднялись и охотники. Почти все племена Южной Сибири и Монголии воспринимали данное созвездие как преследующего маралух охотника с собакой. Показательно, что перед охотой и во время нее тувинцы и алтайцы смотрели на Орион, особенно на звезду, которая обозначала стрелу, и угощали ее чаем. Этот обряд явно напоминает обращенную к Ориону благодарственную молитву охотников африканского племени чокве после удачной охоты. Вряд ли подобное обращение на противоположных концах Старого Света именно к данному созвездию за помощью в охоте было случайным— скорее всего, это говорит об уходящих в глубокую древность охотничьих ритуалах, возникших еще в ту эпоху, когда далекие предки африканцев и алтайцев могли контактировать между собой.

У алтайцев, кроме того, был записан еще один вариант, детализирующий соотношение звезд: охотник Канджигей перебил почти всех зверей, за исключением маралухи с двумя детенышами, стрела пронзила ее и вышла окровавленная. Соответственно, три звезды Пояса Ориона — это маралуха с детенышами; под нею Канджигей, над нею стрела, а подле маралухи три собаки. В этой группе сюжетов данное созвездие зачастую воспринимается одновременно как охотник и преследуемая им дичь. По другому варианту, охотник Когольдей обещал перебить всех маралов, за что бог его проклял. В созвездии Ориона три маралухи стали звездами, четвертая звезда — Когольдей, пятая — лошадь, шестая — стрела, а седьмая — собака. В еще одном записанном на Алтае мифе преследователя трех маралух зовут Коголь-Майман, в одной звезде Ориона видят его собаку, в другой — беркута, в третьей — стрелу, а в остальных трех — хвост маралух. Также показательно, что Коголь-Майман является покровителем охотников и именно его они просят об удаче в промысле зверя. У монголов применительно к этому созвездию сохранилось предание об охотнике Когульдей-мергене, его коне, двух собаках Асыр и Басыр (что весьма показательно в свете индоевропейских данных) и загнанных им на небо тремя маралухами.

Связь созвездия Орион с небесным охотником не ограничивается одним лишь Старым Светом. Живущие в Калифорнии индейские племена кауилья, купеньо, луизеньо воспринимали данное созвездие как горного барана, охотника-левшу и пущенную им стрелу. Индейцы Юго-Запада мохаве в Поясе Ориона также видели горного барана, в Канопусе — старого охотника, попавшего в него стрелой. Раненый баран бежит к западу, где его поджидает Сириус — юный сын Канопуса. Для индейцев Великих равнин Пояс Ориона — это три самца бизона, а две звезды ниже — готовящиеся выстрелить в них охотники, оказавшиеся на небе. Живущие там же вичита вообще относят этот эпизод к началу мироздания: в начале времен голос велит человеку убить третьего оленя; черный, белый и черно-белый олени выпрыгивают из воды; человек стреляет в черно-белого, после чего светила приходят в движение, начинается чередование ночи и дня, а трое оленей и охотник с тех пор видны на небе. У живущих в Большом Бассейне чемеуэви три звезды Пояса Ориона — три горных барана, находящийся в середине пронзен на земле стрелой слепого охотника, оперение стрелы — меч Ориона, наконечник — голова Ориона; Бетельгейзе, Ригель — охотники в засаде; Альдебаран, Сириус — загонщики. Весьма близкие представления существовали и у индейских племен Большого Юго-Запада. На северо-западном побережье Америки племя квакиутль считает Ориона охотником, владельцем тумана. По другому мифу, записанному у них, Плеяды — это калан, преследуемый охотниками, ставшими Орионом. Аборигены Австралии видели в Орионе охотников на кенгуру, сблизиться с которыми стремятся девушки-Плеяды. Другое австралийское племя — питжанджара — воспринимало это созвездие как преследующего семерых сестер-Плеяд старика, который в процессе погони своим копьем наметил сакральные пункты на местности. Камиларои рассказывали о том, как группа мужчин загнала группу женщин на дерево, откуда бог помог им забраться на небо и сделал Плеядами. Предводителем мужчин они считали Ориона, подчеркивая наличие у него пояса и бумеранга. Племя вилман хоть рассказывало другой миф, но тем не менее в Поясе Ориона видело охотника с двумя сыновьями-подростками, а в Плеядах — его жену с младшими детьми. Другие племена северо-востока Южной Австралии считают Плеяд покрытыми сосульками красавицами-сестрами, а Пояс Ориона — их мужьями.

Представления о том, что олицетворяющие созвездия Ориона и Плеяд мифологические персонажи находятся между собой в любовной связи либо пытаются вступить в таковую, не ограничиваются приведенными выше примерами. Выше мы уже видели, что у чукчей и австралийцев сюжет небесной охоты плавно перетек в сюжет о стремлении охотника-Ориона овладеть женщинами-Плеядами. Эта астральная проекция взаимоотношения полов не ограничивалась только этими регионами. Живущие в Восточной Африке манжа считают созвездие Ориона своим культурным героем Seto, который стоит с поднятыми руками и смотрит на Плеяд — группу девушек, которыми он желает овладеть и которые позже станут его женами. Пояс Ориона ассоциируется с его пенисом. Их соседи банда также называют Ориона Seto. Туареги Северной Африки называли Ориона «проводником», а его меч также воспринимали как половой орган. Плеяды («дочери ночи»), по их представлениям, это шесть жен Альдебарана и Ориона, седьмая звезда представляла собой мальчика. Следует отметить, что олицетворение мужской силы видели в Орионе и финно-угры: «Меч Калева у эстонцев, Коса Вяйнямейнена у финнов, ножи Колдуна у вогулов — все это синонимы Пояса Ориона и эвфимизмы для обозначения отцовского фаллоса, который заключает в себе будущих сыновей в виде семени»[81].

Живущие на границе Тибета и Индии мири, равно как и бенгальцы, видят в Поясе Ориона юношу или юношей, преследующих по небу девушек-Плеяд. Бирманские карены считают мужьями Плеяд только три звезды Пояса Ориона. Тангуты передают сказание о том, как красная звезда Гачари приревновал свою жену (Плеяды) к Ориону и спустил ему на спину камень; с тех пор это созвездие посредине надломлено. Айны Японии считали Пояс Ориона тремя юношами, пытавшимися схватить девушек-Плеяд. В Полинезии маори видели в данном созвездии охотника на птиц Taotoru, бывшего возлюбленным небесной девы, но нарушившего запрет видеть ее лицо. После этого на охоте Taotoru упал с дерева и разбился, по просьбе его бывшей возлюбленной он был поднял на небо и превращен в созвездие Ориона. Данный сюжет примечателен еще и тем, что здесь, как в греческой мифологии, мотив смерти Ориона связывается с женщиной. Индонезийское племя ментавай, наоборот, видело в Плеядах восемь братьев, а в Поясе Ориона — жен трех из них. В некоторых других регионах память о былой связи между этими двумя созвездиями сохранилась, но видоизменилась еще больше. Так, живущее в Восточной Африке племя сандаве определяет время обработки земли по созвездиям Плеяд (Wiya) и «Плеяд-мужчин» (Wiya maxae), в которое они включают Пояс и Меч Ориона. Индейцы навахо представляют Ориона мужчиной, следующим за Плеядами, в которых они видят семью, занятую посадкой растений.

Живущие в предгорьях Анд в Перу индейцы чаяуита, наоборот, отрицательно относятся к данному созвездию. По их преданиям, яркие звезды в созвездии Орион были людьми на Земле из племени ауахун, которые много воевали, убивали и ели других людей. Предки чайяуита уходили ловить рыбу и не возвращались. Так продолжалось достаточно долго, пока они не узнали, отчего гибнут их соплеменники. Тогда чайяуита решили воевать с ауахун и перебили почти всех. Оставшиеся, чтобы спастись, поднялись на небо, стали звездами в созвездии Ориона — Нуну Пайя Нанто («нога Нуну»), Плеяд — Нуну Йя ’пира («глаза нуну») и Гиад — Тайя Кувирато («челюсть белого каймана»). Данное предание показывает, что предки чайяуита столкнулись с племенем, выводившим свое происхождение от Ориона, что свидетельствует, что миф о происхождении людей от данного созвездия уже существовал ко времени заселения Америки.

Несмотря на этот пример негативного восприятия данного созвездия, во многих местах оно являлось объектом почитания. Известный путешественник и исследователь Н.К. Рерих писал: «Созвездию Ориона посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Шаманская мудрость поклоняется (этим звездам)». По утверждению новосибирского археолога П.П. Лабецкого, следы поклонения этому созвездию можно встретить в святилище в урочище Мугур Саргол на Енисее, а также в Кара-Оюке (другое название Чаганка) в Горном Алтае[82]. В Америке мы видим еще один пример почитания данного созвездия у инков, где в городе Чавин-де-У антар был найден алтарь с семью созвездиями, точно соответствующими по расположению семи звездам Ориона[83]. Однако в Новом Свете имеется еще один, гораздо более грандиозный памятник, свидетельствующий о почитании интересующего нас созвездия. Археологи Хосе Фернандес и Роберт Кормак установили, что центральная часть города Утатлана в Гватемале, последней столицы майя в 1150–1524 гг., была спроектирована «в форме созвездия Ориона». Фернандес показал, что все главные храмы Утатлана «были ориентированы на точки гелиакальных заходов звезд Ориона». Согласно представлениям майя это созвездие было «местом творения». Три главных звезды его пояса называются в «Пополъ-Вух» тремя камнями, что установлены в «сердце творения», или «черепахой возрождения»[84].

Если же обратиться ко времени почитания Ориона, то одни из наиболее ранних следов поклонения этому созвездию мы найдем у двух древнейших цивилизаций древнего мира — шумерской и египетской. В первой Орион именовался «Верный Пастух Небес», и, возможно, само это название намекает на главенствующую роль этого созвездия, руководящего остальными звездами, подобно тому, как пастух на земле пасет животных. В шумеро-аккадской мифологии этим небесным пастухом считался бог Думузи (шумер. «истинный сын»), чье имя впоследствии зачастую произносилось в форме Таммуз. Культ этого бога был весьма древним, и в составе личных имен оно впервые записывается в XXVI в. до н. э.[85] Однако и эти записи не являются самыми древними примерами почитания данного бога. Свидетельством уже развитого культа Думузи является урукская ваза, датируемая концом IV тысячелетия до н. э., на которой изображена встреча Иннаны и Думузи во время ритуала священного брака[86]. Хоть мифы устойчиво характеризуют его как пастуха, тем не менее он при этом считался царем Урука, одного из древних городов-государств Месопотамии[87]. Царь Урука Утухегаль, правивший в конце ХХII в. до н. э., называет его в числе своих богов-покровителей: «Иннана, моя госпожа, была мне поддержкой; Таммуз, великое знамя небес, изрек мне судьбу; Гильгамеш, сын Нинсун, был дан мне в хранители»[88]. В этом тексте Таммуз упоминается вместе с богиней Иннаной, чьей планетой считалась Венера. Взаимоотношениям Думузи-Таммуза с Иннаной-Иштар посвящен целый ряд текстов. Все начинается с того, что бог-пастух Думузи и бог-земледелец Энкимду сватаются к юной богине. Иннана первоначально благоволит к земледельцу, однако богу солнца У ту, ее брату и опекуну, удается переубедить сестру и склонить сердце красавицы к богу-пастуху. Думузи выступает здесь как бог плодородия, священный брак которого с богиней любви должен обеспечивать плодородие природы в самом широком смысле этого слова. Более поздняя ассирийская молитва так рисует этого бога:

Ты, владыка Таммуз,

пастырь Ану, сын Эа,

любимец супруги Иштар,

облаченный в козьи меха,

умножающий семя телиц,

В этом описании проглядывает уже знакомая нам иконография Ориона: его знаменитый пояс и трансформировавшаяся в посох палица. Кроме того, здесь бог-пастух не только умножает плодородие скота, но уже именуется и «владыкой хлебов», что указывает на то, что с ним в Междуречье начинали связывать уже и плодородие нив. К этому остается добавить, что дошедшие до нас тексты свидетельствуют о том, что во времена Ш династии Ура и I династии Исина, в XXI–XIX вв. до н. э. царь вместе со жрицей во время коронационного ритуала воспроизводили этот священный брак двух божеств, обеспечивая тем самым «жизнь всех земель». Факт проведения этого ритуала в самом начале второго тысячелетия до н. э. показывает, что сам миф о священном браке должен был возникнуть гораздо раньше.

Кроме того, мифы рассказывают, что через какое-то время после свадьбы Иннана захотела стать правительницей загробного царства. Она отправляется в подземный мир, где погибает, и только благодаря богу Энки вновь возвращается к жизни. Тем не менее она не может выйти из подземного мира, не оставив вместо себя там замену. Взгляд богини падает на ее мужа, сидящего на троне в царских одеждах. Думузи пытается бежать, но демоны смерти все-таки находят Думузи и разрывают его на части. Любящая Думузи сестра готова сойти за него в подземный мир, и Иннана решает: «полгода — ты, полгода — она», деля между ними время пребывания в загробном мире[90]. Таким образом, шумеро-аккадский миф объясняет период невидимости Ориона на небосводе, вводя Думузи в ряд умирающих и воскресающих богов древности. Весьма важно и то, что уже здесь появляется мотив гибели бога, олицетворяющего созвездие Ориона, из-за женщины, присутствующий и в индоевропейской мифологии. В составленных в Ш тыс. до н. э. шумерских плачах по Таммузу он предстает также и как владыка загробного царства:

Пастырь, царевич Таммуз, жених Иштра,

государь Преисподней, владыка могилы![91]

Однако наибольший интерес представляет нам древнеегипетский миф об Орионе. Это — широко известный миф об Осирисе и Исиде, являющийся, по меткому определению Б. А. Тураева, «главным мифом египетской религии, занимающим центральное место во всей культуре египтян»[92]. В целом виде этот миф приводится у Плутарха, однако многочисленные его фрагменты неоднократно фигурируют в древнеегипетской литературе. Согласно Плутарху, у богини неба Нут и бога земли Геба родилось пять детей: Осирис, Хор Старший, Сет (называемый историком на греческий манер Тифоном), Исида и Нефтида. Еще в утробе матери Осирис и Исида полюбили друг друга и в конечном итоге стали мужем и женой. «Рассказывают, — пишет греческий историк, — что в первый день родился Осирис, и в момент его рождения некий голос изрек: владыка всего сущего является на свет»[93]. Взойдя на престол, Осирис неустанно заботился о своем народе и приобщил его к благам культуры. Не ограничиваясь Египтом, бог странствовал по всей земле, неся всему человечеству свет новой жизни. Однако его злой брат Сет задумал захватить власть и во время торжественной встречи Осириса из его странствий обманом уговорил его лечь в роскошный сундук. Крышку сундука заколотили и бросили в море. Волны прибили его к финикийскому городу Библ, где из сундука выросло дерево, скрыв его своими корнями. Безутешная Исида нашла сундук, освободила его от корней и доставила в Дельту, укрыв в болотах около египетского города Буто. Однако во время ночной охоты в Дельте Сет наткнулся на сундук с телом брата и разрубил его тело на четырнадцать частей. Исида вновь разыскала все части тела мужа и торжественно их захоронила. Силой своей магии Исида на время оживила Осириса и зачала от своего умершего мужа сына Хора, который, когда вырос, отомстил Сету за гибель отца и стал правителем Египта. Осирис же стал правителем загробного мира и царем умерших. С ним первоначально отождествлялись умершие фараоны, а затем — каждый умерший египтянин. В этом качестве он осуществлял суд над каждым умершим человеком, вознаграждая праведных и наказывая грешных, что придавало огромное нравственно-этическое значение образу этого бога.

Образ Осириса более чем многоплановый. Естественно, в первую очередь нас интересует астральный аспект этого бога. Как отмечали многие крупные отечественные и зарубежные исследователи, в древнеегипетских источниках Осирис отождествляется с созвездием Орион[94]. В некоторых текстах Орион называется душой (по-древнеегипетски — ба) Осириса[95]. Так, в середине потолка гробницы Сенмута, датируемой 1500 г. до н. э., изображены три звезды Пояса Ориона, а непосредственно под ним — стоящий в ладье Осирис, которого сопровождает Исида. В «Текстах пирамид» от имени души умершего говорится:

Смотрите, верный и любящий Осирис

Появился, как звезды Ориона Прекраснейшего.

Я пришел, чтобы прославить Ориона.

Моя душа — золотая звезда, и с ним

Я буду вечно пересекать небо[96].

Указанные «Тексты пирамид», исходя из идеи отождествления умершего фараона с Осирисом, дают большое количество других фрагментов, недвусмысленно указывающих на астральную локализацию этого образа: «Живи и будь молодым, как твой отец (Осирис), как Орион в небе…»; «Ты можешь взойти на небо, небо может дать тебе рождение как Ориону…»; «Смотри — он пришел как Орион, смотри — Осирис пришел как Орион… О фараон, небо принимает тебя как Ориона, свет утренней зари несет тебя с Орионом… ты регулярно поднимаешься с Орионом в восточном крае неба, ты регулярно опускаешься с Орионом на западный край неба… вас сопровождает Сотне..»[97]

Следующие наглядные примеры неразрывной связи Ориона с Осирисом (и отождествляемого с ним умершего фараона) дали последние исследования пирамид в Египте. Было установлено, что в пирамиде Хеопса так называемые «вентиляционные» шахты камеры царя были направлены точно на звезды Ал-Нитак (Дзету Ориона) и Альфу Дракона, а шахты из камеры царицы — на Сириус и ковш Малой Медведицы[98]. Эта ориентировка несла сложнейшую религиозноастрономическую символику. Если сам умерший фараон, как уже отмечалось выше, отождествлялся с Осирисом-Орионом, то Альфа Дракона была во времена Хеопса полюсом мира. Кроме того, древние египтяне видели в современном созвездии Дракона богиню Таурт, изображавшуюся в виде беременной самки бегемота. Она покровительствовала беременным и помогала при родах. Играла она важную роль и в загробном культе, отгоняя злых духов от умершего и способствуя его воскресению. Сириус отождествлялся египтянами с Исидой, сестрой и женой Осириса, а ковш Малой Медведицы воспринимался ими как звездное тесло Хора, с помощью которого проводился магический ритуал «отверзания уст» покойного, обеспечивающий его возрождение к загробной жизни[99]. Астральные соответствия этим не ограничились: Р. Бьювел установил, что расположение трех знаменитых пирамид в Гизе относительно друг друга и Нила точно соответствует трем звездам Пояса Ориона, а окружающие их пирамиды формируют «ногу» (Абу-Руваш = Саиф) и «плечи» (Завиет эль-Ариан = Беллатрикс) Ориона, три или четыре небольшие пирамиды Абусира находят свою аналогию в соответствующих маленьких звездах «головы» Ориона, а две пирамиды в Дашуре точно соответствуют созвездию Гиады[100]. Из семи главных звезд Ориона, утверждал этот исследователь, пять определенно имели свои аналоги на земле. Такое большое количество независимых друг от друга мифологических, изобразительных, письменных и архитектурных источников убедительно свидетельствует о тождестве Осириса с созвездием Орион в древнеегипетской мифологии.

Все эти данные указывают на исключительное значение, которое древние египтяне придавали этому созвездию. На это же указывает и знаменитый храм Гора в Эдфу. Как известно, Гор был сыном Осириса и Исиды. На стенах посвященного ему храма были высечены так называемые «Тексты строителей Эдфу», в которых говорится, что данный храм Гора был построен по образу и подобию изначального храма, некогда возведенного первоначальными богами, стремившимися воспроизвести то место, «которое, как верили, существовало еще до сотворения мира». Сам изначальный храм был построен в мифические времена самым первым поколением богов, действовавшим задолго до появления на свет Осириса. Кроме того, «Тексты Строителей» сообщают, что храм в Эдфу и, следовательно, его прототип, был ориентирован не по точкам восхода Солнца, а «по Ориону, что находится южнее находящейся на севере Большой Медведицы». Поскольку храмы в Древнем Египте всегда ориентировались на наиболее почитаемые небесные тела, данный текст указывает, что, по мнению самих египтян, поклонение Ориону возникло в эпоху первотворения, задолго до возникновения культа Осириса[101]. Если данный текст действительно отражает первоначальные религиозные представления египтян, то из него следует, что почитание созвездия Ориона оказывается в Египте гораздо древнее самого Осириса. Хоть понятно, что история смерти и воскрешения этого бога относятся к мифическому времени, однако представляет интерес утверждение античного историка Диодора Сицилийского, который, ссылаясь на египетских жрецов, определял эпоху Осириса и Исиды периодом, бышим более чем на 10 тысяч лет древнее правления Александра Македонского, т. е. относил их время примерно к 14 ООО г. до н. э. Соответственно, если «Текст строителей» действительно отражает древнюю традицию, наблюдение Ориона предками египтян должно было начаться еще ранее. Древнегреческий философ Ямвлих (250–330 гг. н. э.), специально занимавшийся древнеегипетской эзотерической традицей, определял возраст египетской цивилизации вообще в 36 525 лет[102]. Понятно, что наука не была склонна принимать на веру утверждения Диодора Сицилийского и Ямвлиха, однако и она признает весьма почтенный возраст культа этого бога. У.Б. Эмери писал, что символы Осириса и Исиды встречаются археологам уже во времена Первой династии, а отечественный египтолог М.А. Коростовцев отмечал: «Представления египтян об Осирисе уходят своими корнями в глубокую доисторическую древность»[103].

Несмотря на то что древнеегипетские мифы изображают Осириса мирным умирающим и воскресающим богом, а отнюдь не могучим охотником, тем не менее целый ряд данных указывает на то, что первоначально и этот образ был не чужд данному богу. Во-первых, по народной египетской этимологии само имя Осириса было образовано от слова усер — «сильный». Имя довольно странное для мирного бога растительности, да еще убитого своим завистником, если только не допустить ранее наличие у него черт, объясняющих данную этимологию. О том, что это было не случайным созвучием, свидетельствуют различные фрагменты «Книги мертвых», однозначно говорящие о том, что образ Осириса как могучего бога был глубоко укоренен в древнеегипетской мифологии: «Его сила огромна и не знает границ, и имя его Осирис»[104]. В другом ее фрагменте прославляется «Осирис, который могущественнее всех богов»[105], «Осирис-могущественный-повелитель-побеждающий-врагов»[106] и даже «Осирис-в-сражении»[107]. На эту архаичную черту намекает и гимн Осирису со стелы Амонеса, где, в частности, говорится:

Великий силой, повергнет он врага своего,

Могучий дланью, поражает он противника своего.

Наводящий ужас на недруга своего,

Сметающий границы замышляющего зло,

Твердый сердцем, попирает он врагов[108].

Интересно отметить, что в ритуальной сцене попирания врага (действия, приписываемого данным гимном Осирису), фараон, начиная с древнейшего из дошедшего до нас подобного изображения на палетке Нармера, которую специалисты датируют 3100–3050 гг. до н. э., традиционно изображался в позе, весьма близкой тому облику, в котором европейская астрономия традиционно изображала Ориона.

Кроме того, в «Папирусе Честер-Битти» боги именуют Осириса «Львом, охотящимся для себя»[109]. С другой стороны, с охотой непосредственно был связан его сын Хор, поразивший в одном из мифов Сета в облике гиппопотама. В ХШ главе «Книги мертвых» упоминаются и охотничьи собаки Хора. Как сын Осириса этот бог вполне мог перенять многие атрибуты своего отца, и, в частности, этот. На это же указывает то обстоятельство, что во время загробного суда ближайшим помощником Осириса выступал собакоголовый бог Анубис. На древнеегипетском саркофаге из Египетского музея в Берлине мы видим сразу двух Анубисов одновременно, поддерживающих умершего в облике Осириса. «Тексты пирамид» называют Анубиса первым мастером мумификации, приготовившем мумию самого Осириса, а также, что еще более важно, защитником и покровителем умерших[110]. О тесной связи собаки и олицетворяющего созвездие Орион бога говорит и тот факт, что в некоторых древнеегипетских текстах Анубис называется сыном Осириса[111].

Следующей важной ипостасью этого бога была его тесная связь с растительностью, которая будет подробнее рассмотрена в следующей части. Однако даже не она оказалась в итоге на первом месте в восприятии египтянами Осириса. М.Э. Матье отмечала: «В облике Осириса теперь на первый план проступают черты бога, дарующего бессмертие, бога, поборовшего смерть и показавшего возможность воскресения. Веря в победу бога над смертью, люди верили и в то, что и они, признавшие его учение, разделят с ним его победу, вновь ожив для загробного бытия»[112]. Многочисленные примеры подобных представлений мы без труда найдем в «Книге мертвых». Там Осирис постоянно прославляется как «повелитель вечности», «властелин вечности и творец бессмертия», «властелин бессмертия», «душа бессмертия», «властелин жизни»[113]. В этом качестве Осирис «возвращает смертным жизнь, обновляет молодость свою», за что прославляется в другом гимне: «Слава тебе, о Повелитель тех, кто пребывает в царстве Аменти, дарующий людям силу родиться вновь»[114].

Как видим, весьма многие черты Осириса перекликаются с мифологическим восприятием созвездия Ориона в индоевропейской традиции — это и связь с властью, и с потусторонним миром, и с собакой. О происхождении людей от Осириса египетские мифы прямо не говорят, однако в пользу этого косвенно свидетельствует гиперсексуальность этого бога, нашедшая отражение в том фрагменте мифа, где Исида смогла зачать Хора от мертвого Осириса. С другой стороны, каждый правящий фараон при жизни воспринимался как земное воплощение Хора, т. е. сына Осириса, что указывает на то, что миф о происхождении всех людей от этого бога был монополизирован правящей династией. В главе XLII «Книги мертвых», где части тела умершего отождествляются с частями тел различных богов, мужской член умершего дважды соотносился именно с Осирисом: «Фаллос мой — это фаллос Осириса»[115]. В другом месте этой книги Осирис прославляется как «владыка фаллоса и похититель женщин во веки веков»[116]. Наконец, в главе LXIX «Книги мертвых» мы встречаем еще более показательное утверждение: «Я, Осирис, повелитель живущих людей, грудь и спина моя исполнены силы, а фаллос мой достигает самых отдаленных пределов, (где) только (живут) мужчины и женщины. Я Сах (Орион), который обходит владения свои и который путешествует среди звезд на небе…»[117] В данном фрагменте оказались соединены наиболее значимые для нас черты Осириса: и его фаллос, достигающий тут поистине космических размеров, и его роль повелителя людей, и намек на этимологию его имени как «сильного», и, что чрезвычайно важно, сразу вслед за этим следует указание на звездную форму Осириса как созвездия Ориона, путешествующего по небу.

Утверждение «Текстов строителей» об исключительной древности поклонения созвездию Ориона сравнительно недавно нашло и археологическое подтверждение. В 1998 г. американская археологическая экспедиция под руководством признанного исследователя древнейшей истории Египта Ф. Вендорфа провела раскопки на юге страны в месте Набта Плайя, расположенном в ста километрах к западу от знаменитого комплекса Абу-Симбел. Внимание ученых привлекли находящиеся в этом месте на площади около трех квадратных километров 10 монолитных плит высотой 2,7 метра каждая, 30 камней овальной формы и выложенный камнями «календарный круг».

Именно этот круг и вызывает наибольший интерес. Руководитель экспедиции Ф. Вендорф и профессор астрономии М. Мелвилл в своем отчете отмечают, что «вертикальные столбы в центре круга служат для визирования Солнца, находящегося в зените во время летнего солнцестояния. Если соединить прямой линией один из центральных мегалитов с двумя каменными блоками, находящимися на расстоянии мили, то эта линия укажет направление восток — запад. А еще две линии, проведенные таким же образом через другие подобные камни, определят направления на юго-восток и юго-запад». Во внутренней части круга с четырех сторон возвышаются вертикально стоящие камни, с помощью которых определяли точку летнего солнцестояния, после которого начинались муссоны, имевшие жизненно важное значение для местных жителей. Найденные в окрестностях мегалитов артефакты с помощью радиоуглеродного анализа были датированы от 10 ООО до 3000 лет до н. э., однако большинство дат сгруппировано около 6000 г. до н. э., когда в этой местности господствовал более влажный и пригодный для жизни человека климат[118]. Сам «календарный круг», по данным археологии, относится ко времени не позднее 4500 лет до н. э., что делает его старше знаменитого Стоунхенджа на целую тысячу лет и превращает его в самую древнюю (из известных на сегодняшний день) астрономическую обсерваторию на Земле.

Хоть уже первые исследователи установили астрономическое назначение всего комплекса, настоящая сенсация в его изучении наступила с выходом в свет в 2002 г. книги бывшего сотрудника НАСА калифорнийского физика Т. Брофи «Карта Начал — Открытие доисторической мегалитической астрофизической карты и скульптуры Вселенной». В ней он на основании многочисленных измерений и расчетов, позволивших ему получить карту взаимного расположения звезд 6—8-тысячелетней давности, показал, что обнаруженное в Набте сооружение из каменных блоков представляет собой подробный календарь и астрофизическую карту, которые содержат невероятно точную информацию о созвездии Орион и о трех звездах его Пояса. Согласно рассчетам Т. Брофи, наблюдатель, вставший на северном конце оси меридиана у «окна визирования», определяемого двумя крупными камнями внешнего круга, с началом сумерек видел в центре круга три камня, изображавших Пояс Ориона, а подняв глаза вверх, он увидел бы три этих звезды в небе, появляющихся на небесном меридиане. Более того: камни на земле указывали не просто появление этого созвездия на небе, а появление его в особое время летнего солнцестояния, заданного другим «окном визирования» «календарного круга». Астрономические рассчеты показали, что три северных камня в центре круга соответствовали расположению трех звезд Пояса Ориона на небе в период солнцестояния примерно с 6400 по 4900-е гг. до н. э. Эти две крайние даты указывают начало и конец использования «календарного круга» Набта Плайя[119]. Как видим, эта сделанная астрономическими методами датировка каменной обсерватории в общем и целом совпадает с ее археологической датировкой.

Однако, согласно Т. Брофи, это только часть информации, зашифрованной в «календарном круге». Согласно ему, три других камня, находящихся в центре круга, соответствуют звездам, обозначающим голову и плечи все того же созвездия Ориона, но уже во время летнего солнцестояния в период около 16 500 г. до н. э. В своей совокупности, утверждает американский ученомый, оба изображения в «календарном круге» Набта Плайя обозначают крайний (максимальный и минимальный) угол склонения созвездия Ориона. В целом каменная схема иллюстрирует время, место и изменение угла склонения Ориона в течение 25900-летнего цикла прецессии равноденствий и помогает понять эту систему визуально[120]. В этой связи следует вспомнить другое предположение, высказанное еще раньше по поводу Осириса. В своей книге «Гибель богов в Древнем Египте» американский археоастроном Д.Б. Селлерс обратила внимание на тот интересный момент, что число заговорщиков, возглавляемых Сетом и планировавших убийство Осириса, было ровно 72, и связала это с хорошо известным астрономам явлением прецессии. Поскольку ось Земли примерно за 26 ООО лет делает полный оборот, это явление называется прецессией. В результате ее для наблюдателя с Земли звезды на небе и, самое главное, Северный полюс мира медленно сдвигаются. Поскольку из-за прецессии каждые 72 года Солнце в день равноденствия смещается по эклиптике на один градус, исследовательница предположила, что в миф об Осирисе египетскими жрецами были сознательно заложены исходные данные для расчета прецессии равноденствий. Если гипотеза Д.Б. Селлерс о том, что миф об Осирисе отражает такое небесное явление как прецессия, верна, то для того, чтобы определить данный цикл, египтянам, а точнее, их предкам, должно было потребоваться как минимум 25 920 лет — именно столько длится один цикл прецессии. Если это так, то уже одно это обстоятельство относит время возникновения мифа об Осирисе на десятки тысяч лет от возникновения египетского государства.

Помимо приводившихся выше свидетельств античных источников об исключительной древности культа Ориона, следует отметить и еще один весьма важный факт, также указывающий на весьма раннюю дату, задолго предшествующую образованию древнеегипетского государства. Первый обративший внимание на соответствие трех пирамид в Гизе трем звездам Пояса Ориона Р. Бьювел установил, что хоть вентиляционные шахты Великой Пирамиды указывают на звезды в эпоху Хеопса, само расположение пирамид относительно Нила соответствует расположению Пояса Ориона относительно Млечного Пути примерно в 10 450 г. до н. э.[121] В пользу этого предположения говорит и тот факт, что восход созвездия Ориона совпадал с весенним равноденствием в 10 500 г. до н. э.[122]

Все эти факты, взятые в совокупности, свидетельствуют об исключительной древности наблюдения и поклонения созвездию Ориона в долине Нила. Как видим, именно наиболее значимое и почитаемое небесное созвездие и воспроизводили на Земле как самое древнее мегалитическое сооружение Египта, так и самое величественный и грандиозный комплекс строений этой страны. Открытие в Набта Плайя неопровержимо свидетельствует о самом пристальном интересе к Ориону уже в додинастическом Египте. Именно там оказалась заложена традиция перенесения на земную твердь расположений звезд Ориона, нашедшая свое самое яркое воплощение в строительстве великих пирамид две тысячи лет спустя. Исходя из имеющихся данных, мы пока не можем судить, отождествляли ли жители Набта Плайя созвездие Ориона с Осирисом, подобно египтянам исторического периода, и знали ли они его вообще как бога. Однако то, что именно это созвездие было избрано додинастическими обитателями долины Нила для увековечивания его в камне, не оставляет сомнений в сакральной значимости Ориона в их глазах. Если утверждения Р. Бьювэла и Т. Брофи о том, что и в мегалитах Набта Плайя, и в трех великих пирамидах в Гизе их создатели запечатлели не только современное им положение Ориона на небосводе, но и отметили положение этого созвездия в эпохи, отстоящие от их времени на тысячелетия, соответствуют действительности, то мы вправе говорить, что в Набта Плайя была действительно заложена традиция отображения на Земле одновременно нескольких положений почитаемого созвездия на значимые для создателей этих памятников промежутки времени. Чрезвычайно показательно, что из многих десятков созвездий звездного неба жители Набта Плайя решили отобразить в камне именно созвездие Ориона. Очевидно, что установленные в виде звезд данного созвездия мегалиты зримо подчеркивают ключевую роль данного созвездия по отношению ко всем остальным созвездиям, явно и недвусмысленно подчеркивая его исключительную значимость в глазах творцов этой древнейшей обсерватории. Представление об особом значении созвездия Ориона не утратило свою значимость и две тысячи лет спустя, в эпоху строительства пирамид в Гизе, когда во времена фараонов древние египтяне вновь стремились отобразить на земле именно это созвездие.

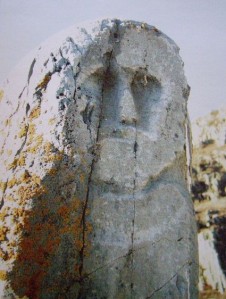

Рис. 2. Изображение Ориона на пластине из кости мамонта, Германия.

Читайте также

Глава 1. Славянский миф о князе Бое — Великом Охотнике

Глава 1. Славянский миф о князе Бое — Великом Охотнике Долгое время считалось, что в славянской традиции не сохранилось ни одного предания, ни одной мифологической генеалогии, повествующих о происхождении всего славянского племени в целом. Про отдельные славянские

Глава 1 ИСТОКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава 1 ИСТОКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Палеолит, или древний каменный век, разворачивается в ходе последовательной смены оледенений, которые в течение четвертичного периода покрывали земли и моря севера Евразии и Америки. Границы льда в зависимости от климата располагались более

ГЛАВА ВТОРАЯ Современное состояние вопроса о дородовом человеческом коллективе и проблемы возникновения экзогамии и рода

ГЛАВА ВТОРАЯ Современное состояние вопроса о дородовом человеческом коллективе и проблемы возникновения экзогамии и рода 1. Современное состояние вопроса о дородовом человеческом коллективе. Проблема кровнородственной семьиМы не будем останавливаться на тех

Глава 58. О том, что не должно высшее и сокровенное- для Бога и не постичь нам этого

Глава 58. О том, что не должно высшее и сокровенное- для Бога и не постичь нам этого Сын Мой, берегись пересуживать о возвышенных предметах и о сокровенных судьбах Божиих: для чего один так оставляется, а другой возвышен до такой благодати; для чего один живет в таком горе, а

Глава 4. Конец мифа

Глава 4. Конец мифа Быть самими собой значило полностью пересмотреть принципы, квинтэссенцией которых был старомодный кодекс галантного обхождения, отказаться от «элемента комедии» в любви и от иллюзорных украшений, без которых любовь всегда считалась немыслимой; это

ГЛАВА III К истории интерпретации мифа

ГЛАВА III К истории интерпретации мифа Введение Обсуждаемое в предшествующих главах противоречие между миром Гёльдерлина и миром науки представляет собой лишь один, пусть и яркий пример той двойственности, которая характеризует нашу культуру последние четыреста лет.