Рассказы об оружии. Бронированный морской охотник проекта 194

Скажете, что тут уникального, в проекте охотника за подводными лодками, выпущенного хорошей серией и не представлявшего из себя ничего особенного? Корабль как корабль.

Чтобы не «держать интригу», сразу скажу, чего в корабле уникального.

1. БМО проекта 194 был спроектирован женщиной.

2. Корабли строились в блокадном Ленинграде под ее руководством.

3. Проект оказался более чем хорош, что доказано боевыми действиями.

А теперь пойдем по порядку.

Начать, наверное, стоит с разрушения одного старого морского постулата, который гласит, что женщина на корабле к несчастью. Может, оно и так, но в любом деле, даже в морском, бывают исключения.

Знакомьтесь, Александра Николаевна Донченко (1910—1983).

Инженер-капитан 1 ранга, руководитель группы проектировщиков военных кораблей и подводных лодок. Кандидат технических наук. Единственная в СССР женщина, окончившая военно-морскую академию.

Наверное, это много значит: родиться в семье корабела, да еще и в Николаеве. Имея деда, отца и старшего брата инженеров-строителей кораблей, другой путь придумать сложно. Так и вышло. Александра Николаевна закончила Николаевский кораблестроительный институт и занялась работой над постройкой подводных лодок.

В академию Донченко попала после того, как, получая благодарность от Наркома Климента Ворошилова, обратилась к нему с личной просьбой о поступлении в Военно-морскую академию.

Всем известный палач и сталинский подлиза Ворошилов, который, по уверениям многих «историков», ничего для страны не сделал, в этот раз откровенно сплоховал. И вместо того, чтобы как положено, сгноить талантливую кораблестроительницу в застенках, не просто помог с разрешением, но и обратил внимание умных людей на молодого специалиста.

Умные люди – это А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович. Вообще, достаточно Алексея Николаевича Крылова, светоча кораблестроения. Но Папкович и Шиманский – Имена с большой буквы. Именно им Донченко обязана тем, что ее несомненный талант заиграл всеми красками.

Но пришел 1941 год. Началась Великая Отечественная война. А дальше самая печальная страница в истории Ленинграда – блокада.

Летом 1942 года командование Краснознаменным Балтийским флотом ставит перед судостроителями города задачу — в минимально возможный срок создать быстроходный, хорошо вооруженный бронированный катер, способный действовать против подводных лодок противника, участвовать в высадке десантов и в конвоировании кораблей.

Такой корабль, в принципе, был. Морской охотник МО-4. Однако практика показала, что кораблику не хватает защищенности, деревянные охотники становились легкой добычей самолетов, вооруженных пулеметами.

Учитывая, в каком положении оказался запертый в Финском заливе флот, таких кораблей нужно было много. Не секрет, что крупным кораблям выход в море был прегражден огромными минными полями, которые ставили все, кто мог: финны, Кригсмарине, Люфтваффе.

Между тем, повторюсь, на дворе 1942 год. Проектировать и тем более, строить корабль в условиях нехватки всего – это рискованная задача.

Не хватает металла, не хватает оборудования, не хватает людей, не хватает энергии. И, тем не менее, задача была выполнена. Проект бронированного морского охотника (БМО) был разработан всего за 15 дней группой конструкторов под руководством Донченко.

И тут героизм не только в сердцах, но и в головах.

Не хватает квалифицированных рабочих кадров и электроэнергии? Ничего, корабль спроектировали с упрощенными прямолинейными обводами, максимально упростив всю конструкцию. Заодно исключив горячую гибку металла, которую в осажденном Ленинграде было просто невозможно осуществить.

Не хватало станков? Представители горкома партии ходили по заводам, собирая нужное оборудование.

Корпус охотника был разбит на три блока и выполнялся сварным. На его среднюю (бронированную) часть и боевую рубку пошли броневые листы, предназначенные для легких танков. То есть толщина брони составляла от 8 до 12 миллиметров, но это было лучше, чем ничего.

Спуск головного корабля на воду состоялся 5 ноября 1942 года при 95% готовности.

Ходовые испытания БМО проходили в Финском заливе в конце ноября 1942 года. Однако залив так забило льдом, что программу государственных испытаний до конца 1942 года завершить не удалось, заканчивали весной следующего года.

Так что боевой путь корабли серии БМО начали в 1943 году.

Охотник оказался весьма универсальным и полезным кораблем. Корабли гонялись за подводными лодками противника, встречали и провожали свои субмарины, ставили мины, тралили мины противника, высаживали и поддерживали десанты.

В общем, фактически всю войну на воде на Балтике вели катера, малые корабли и подводные лодки.

Для меня навсегда останется секретом, как за 1943-45 годы в условиях блокады, ленинградцы построили (внимание!) 66 (ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) кораблей. Да, часть была спущена на воду в 1945-м году, после снятия блокады. Тем не менее, вот вам еще один подвиг людей, который сложно осмыслить, не то что представить.

Я, честно признаюсь, как-то не очень могу. Неотапливаемые и плохо освещённые цеха, в которых падающие от голода люди собирают корабли. Боевые корабли, которые потом выходят в море и воюют с врагом.

А ведь с кораблями, как и с самолетами, есть нюансы. Они, в отличие от танков и прочей наземной техники, должны действовать в иной среде. Ошибки зачастую бывают смертельными.

Тем не менее, корабль получился. Из 66-ти охотников (да, участие в войне приняли не все) во время войны погибло 9. Причем львиную долю БМО мы потеряли при тралении минных заграждений и проводке через минные поля.

На минах было потеряно 6 кораблей.

Два погибли от артиллерийского огня противника при высадке десанта 14.02.1944 г. в районе Мерекюла.

Один корабль (БМО-524 «Балтиец») обеспечивал траление в Нарвском заливе 4 августа 1944 года, был атакован 24 Ю-87 и 8 ФВ-190. Экипажем был сбит (достоверно подтверждено) 1 самолет Ю-87, но корабль от разрывов бомб получил значительные повреждения и затонул.

Теперь пройдемся по кораблю.

ТТХ БМО проекта 194

Водоизмещение – 55,2 т.

Длина – 24,8 м.

Ширина – 4,2 м.

Осадка – 1,6 м.

Двигатели: два бензиновых двигателя «Паккард», мощностью 2400 л.с., бензиновый двигатель «ЗиС-5», мощностью 68 л.с.

Скорость полная – 26 узлов.

Дальность плавания – 1330 миль.

Вооружение:

45-мм пушка 21КМ — шт;

37-мм зенитная пушка 70-К – 1 шт;

12,7-мм спаренные пулеметы ДШК- 2 шт;

Два бомбосбрасывателя, 16 глубинных бомб «ББ-1» или 10 мин заграждения типа «КБ»

Шумопеленгаторы типов «Цефей» или «Тамир», гидролокатор «Дракон».

Бронирование:

борт в районе моторного отделения — 10 мм;

палуба над моторным отделением — 8 мм; стенка рубки — 12 мм;

крыша рубки — 8 мм.

Не очень получилось, но это трубка связи с машинным отделением. Орало, так сказать.

Интересная конструкция, да? На самом деле (не знаю, как это называется на морском сленге) это для сигнальных флажков. Которые на мачте подымают.

Люк на крышу рубки. Там репитер компаса и вторая пулеметная установка.

Люк в машинное отделение. Фонаря не было, потому не полезли.

За создание и постройку кораблей проекта 194 Александра Николаевна Донченко была награждена орденом Красной Звезды. Боевой орден за боевой корабль – думаю, справедливо. Хотя если учесть, в каких условиях все происходило, то и орден Красного Знамени вполне бы подошел.

Ну и медаль «За оборону Ленинграда».

Негусто, конечно, но инженер-капитан 1 ранга Донченко, не думаю, что была в претензиях. В то время не за награды люди работали. После войны она принимала участие во многих проектах. Пиком ее работы стало участие в создании атомной подводной лодки К-27 в качестве главного наблюдающего специалиста.

Ушла от нас Александра Николаевна еще в 1983 году.

Но вот в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме стоит полноразмерный прекрасно созданный макет БМО проекта 194. Прекрасно, что он есть, потому что пусть и макет, пусть на Урале, но это в первую очередь великолепный памятник и замечательной женщине-корабелу Александре Николаевне Донченко, и кораблестроителям блокадного Ленинграда.

Вот как, скажите, не любить после этого походы в музей? Зачастую за каждым экспонатом – история. И непростая.

Морской охотник вмф ссср

Часть I Большие морские охотники проекта 122

«Большой охотник», как разновидность малого противолодочного корабля (концепцию сформулировали еще в 20-х гг. — «искатель подводных лодок»), в нашей стране создали буквально накануне Великой Отечественной войны. В те годы, учитывая возрастающую роль подводных сил в вооруженной борьбе на море и необходимость усиления и совершенствования сил и средств противолодочной обороны, руководством Военно-Морского флота СССР было принято решение о создании нового подкласса боевых кораблей — больших охотников за подводными лодками.

Основной задачей, возлагаемой на эти корабли, являлось несение дозорной и охранной службы в ближней зоне наших военно-морских баз и на путях развертывания сил флота. Предполагалось, что это будет достаточно мореходный и быстроходный корабль, с увеличенной дальностью плавания, небольшого водоизмещения, который был бы способен нести современное по тому времени вооружение для борьбы с подводными лодками. Строившиеся тогда катера — малые охотники типа MO-IV с деревянными корпусами этим требованиям удовлетворить уже не могли.

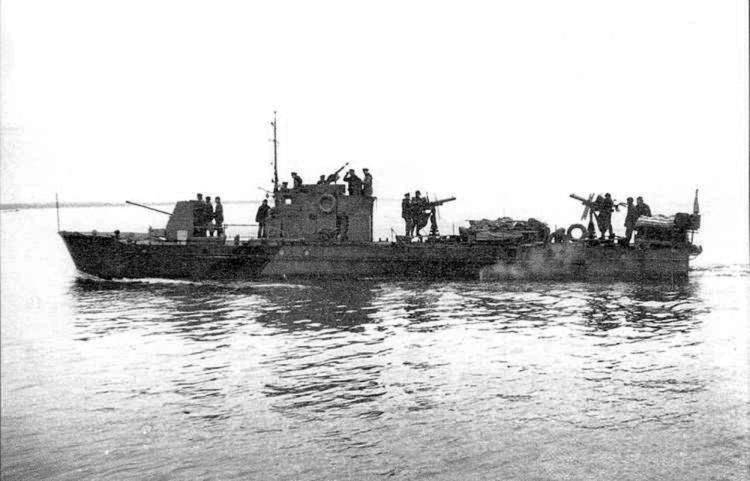

На большом охотнике пр. 122-а идут учения

Конструкторское бюро (КБ) Балтийского завода в 1938–1939 гг. разработало проект корабля морской пограничной охраны под № 115. Заинтересованное в подобном корабле руководство Наркомата ВМФ поручило конструкторскому бюро в г. Горьком (ЦКБ-51) переработать его с довооружением гидроакустической станцией типа «Тамир». Новый проект получил № 122.

В 1940 г. Военно-морской академией было выполнено техническое обоснование (ОТТ) к большому охотнику, предназначенному «для эскортирования и действий по вызову вне районов базы».

Требования ВМФ предусматривали:

— вооружение корабля двумя 76-мм орудиями, большими (18–24 шт.) и малыми (36–48 шт.) глубинными бомбами;

— скорость полного хода 22–24 уз, дальность плавания 2500 миль, мореходность до 7–8 баллов;

— водоизмещение 275–325 т.

Эти элементы в большей мере определялись уже готовым пр. 122. Зеленодольский завод № 340 и завод № 300 («Ленинская кузница») в Киеве с 1939-40 гг. уже вели постройку серии больших охотников (соответственно 6 и 4 единицы). Параллельно с постройкой осуществлялась и корректировка проекта в ЦКБ-51. «Артиллерист», головной большой охотник завода № 340. сошёл на воду 21 апреля 1940 г., а за ним в том же году. на том же заводе спустили и второй — «Минёр».

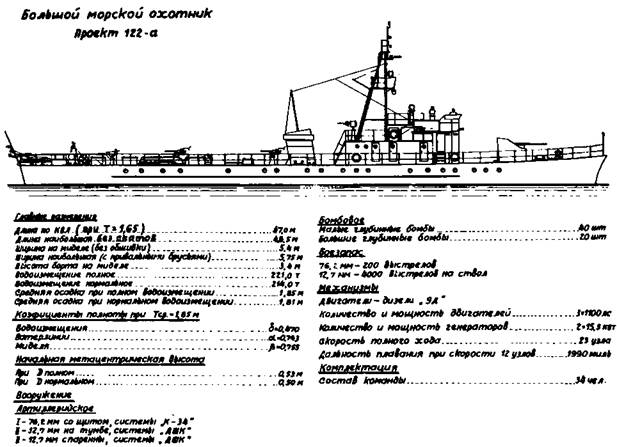

Скорректированный пр. 122-а предусматривал вооружение корабля одной 76-мм универсальной артиллерийской установкой 34К. тремя 12,7-мм пулеметами ДШК и глубинными бомбами (16 больших и 40 малых). Нормальное водоизмещение по проекту равнялось 209 т, скорость 23 уз, дальность плавания 2410 миль. Главные механизмы состояли из трёх дизелей марки 9Д мощностью по 1100 л. с.

Постройку первых серийных кораблей пр. 122-а, задерживавшуюся из-за доработки проекта до начала боевых действий, завершить не успели. Первые два больших охотника «Артиллерист» и «Минер» были готовы к сдаче заказчику в июле 1941 г. Их перевели по Волге в Баку, где, после завершения сдаточных испытаний, в ноябре 1941 г. они вступили в строй Краснознаменной Каспийской флотилии.

В отличие от катеров — малых охотников типа MO-IV, эти корабли со стальными корпусами были значительно крупнее — их водоизмещение превышало 200 т. Это позволило усилить состав вооружения, установить одну 76,2-мм и две 37-мм артиллерийских установки, три 12,7-мм пулемета, бомбосбрасыватели больших и малых глубинных бомб в количестве 20 и 40 штук соответственно.

В качестве средства подводного наблюдения устанавливалась первая отечественная подкильная выдвижная гидроакустическая аппаратура «Тамир». Трехвальная главная энергетическая установка, состоящая из дизелей марки 9Д Коломенского завода мощностью по 1100 л. с, позволяла развивать скорость до 22 уз. и обеспечивала район плавания до 2000 миль.

Однако в ходе испытаний головного корабля «Артиллерист», постройки Зеленодольского завода № 340, осенью 1941 г. на Каспийском море выявили и серьезные недостатки. Так, отсутствовал режим малошумного хода (2–4 уз) для прослушивания шумов подводных лодок. Двигатель американской фирмы «Дженерал моторе» мощностью 90 л. с, установленный для режима малого поискового хода, не обеспечивал управляемости корабля. Шумопеленгатор «Посейдон» даже при дрейфе корабля не обеспечивал надёжного обнаружения подводных лодок. Выявили также недостаточную общую прочность сварного корпуса корабля (появилась трещина в наружной обшивке по правому борту). Это требовало подкреплений корпуса.

Доработка проекта № 122-а в ЦКБ-51 под руководством Н.Г. Лощинского включала усиление вооружения: установку 85-мм орудия 90К вместо 76-мм 34К (снятого с производства), двух автоматов 70К и двух бомбометов, размещение гидроакустической станции типа «Тамир-3» и замену отечественных дизелей типа 9Д импортными американскими фирмы «Дженерал моторе». Все эти изменения привели к уменьшению начальной поперечной метацентрической высоты с 0,51 до 0,43 м. Специальная комиссия под председательством Ю.А. Шиманского, с участием А.Н. Крылова и В.Л. Поздюнина, установила минимально допустимую величину метацентрической высоты не менее 0,47 м.

Доработанный пр. 122-а с некоторыми изменениями приняли для кораблей заводов № 340 и № 199, а также для вновь заложенных в 1941–1942 гг. на заводе № 402 в Молотовске и на Владивостокской верфи Наркомрыбпрома. На заводе № 402, в частности, перешли от сварной обшивки к клепаной, что увеличило массу корпуса на 7 т. По своим кораблестроительным элементам отечественные корабли пр. 122-а не уступали поставлявшимся нашему флоту по ленд-лизу американским охотникам типов PC и PCS, несколько превосходили их по артиллерийскому вооружению и уступали им по совершенству радиолокации и гидроакустики.

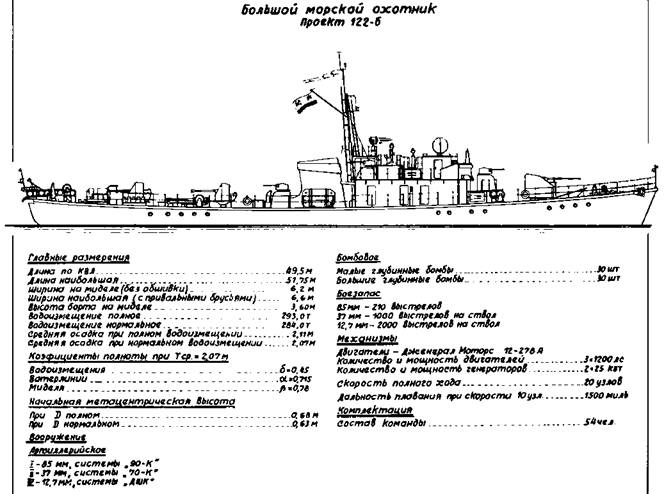

В интересах скорейшего развёртывания крупносерийной постройки больших охотников руководство Наркомата ВМФ отказалось от пр. 152, разработанного в 1942–1943 гг. в ЦКБ-51. Основным отличием большого охотника этого проекта являлось усиление вооружения до двух 85-мм орудий при увеличении ширины корпуса до 6,2 м и снижении скорости до 20.5 уз.

Однако для сохранения остойчивости при очередной корректировке проекта (пр. 122 бис) на увеличение ширины и снижение скорости серийных охотников всё-таки пришлось пойти. В техническом проекте 122 бис удалось повысить прочность корпуса, мореходность с 6–7 до 9 баллов и несколько усилить вооружение. При этом проектное водоизмещение возросло на 27 т.

В первое послевоенное десятилетие строительство больших охотников, в целом хорошо зарекомендовавших себя в годы войны, продолжалось. Десятилетним планом намечалось построить в 1946–1955 гг. 345 таких кораблей. Большие охотники за подводными лодками пр. 122 бис строились крупной серией и в нескольких модификациях. При этом изменение тактико-технических элементов касалось вооружения и вызванного им некоторого увеличения главных размерений и обводов корпуса. Гидроакустические станции заменялись на более совершенные образцы, корабли оснащались радиолокационными станциями обнаружения воздушных и надводных целей.

Организация постройки больших охотников пр. 122 бис на заводе имени Горького в г. Зеленодольске осуществлялась поточно-позиционным методом. Это позволяло сдавать флоту ежегодно по 25–30 кораблей. Такая поточная линия по постройке кораблей являлась первой в нашей стране. В 1949 г. группа специалистов завода и конструкторского бюро (ЦКБ-340) участников разработки новой технологии постройки кораблей была удостоена Государственной премии.

Большой охотник пр. 122-6. Каспийская флотилия. 1947 г.

Главными конструкторами пр. 122-а в ЦКБ-51 до 1941 г. являлись К.Д. Корнилов, затем Н.Г. Лощинский, а с 1946 по 1948 г. Н.Х. Желязков. Главным конструктором последующей модификации больших охотников по пр. 122 бис стал А.В. Кунахович. Всего на четырех заводах за годы войны заложили 44 больших охотника пр. 122-а. а с учетом 6 зеленодольских, заложенных ещё до войны (четыре заложенных на заводе № 300 были уничтожены при оставлении Киева), общее число начатых постройкой до окончания войны кораблей этого проекта составляло 50.

До 1 января 1946 г. вступили в строй 23 корабля: 13 постройки завода № 340, 9 — завода № 402. 1 — завода № 199. 13 охотников пр. 122-а вступили в строй позднее — в 1946–1947 гг. Остальные, в том числе строившиеся во Владивостоке, достраивать не стали.

В 1945 г. на заводе № 340 заложили первые большие охотники по проекту 122 бис, строившиеся двумя крупными сериями. Всего с 1939 по 1955 г. было построено и сдано флоту 275 единиц больших охотников за подводными лодками пр. 122 различных его модификаций. Из них 43 единицы впоследствии передали другим странам— Польше. Индонезии. Кубе, Китаю, Болгарии, Албании, Румынии. Корабли этого проекта строились также и в Китае.

Как и другие отечественные корабли улучшенных довоенных проектов, серийно строившиеся в первые послевоенные годы, большие охотники пр. 122 бис к моменту развертывания их крупносерийного строительства уже морально устарели.

В связи с этим в 1949 г. ЦКБ-51 получило тактико-техническое задание на проектирование большого охотника пр. 159 с новым вооружением и новой энергетической установкой. В силу различных причин создание нового корабля, в полной мере отвечающего потребностям флота, затянулось до второй половины 50-х гг. и завершалось уже ЦКБ-340 по новому тактико-техническому заданию, как сторожевого корабля с газотурбинной установкой, 76-мм автоматической артиллерией. 40-см торпедным и реактивно-бомбовым противолодочным вооружением.

Чтобы создать для нового большого охотника энергетическую установку, один из кораблей пр. 122 бис переоборудовали и в 1953–1956 гг. испытывали с ускорительной авиационной газовой турбиной мощностью 10000 л.с.

В составе отечественного ВМФ большие охотники пр. 122 оставались до конца 60-х годов. Разработкой пр. 122 в ВМФ СССР было положено начало становлению и дальнейшему развитию кораблей противолодочной обороны, осуществлен переход к созданию специализированного подкласса более крупных противолодочных кораблей.