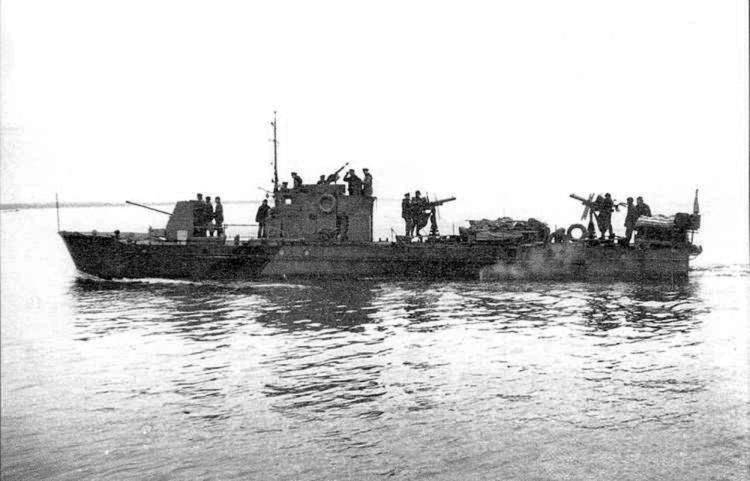

МО-4 — самая массовая «Мошка»

Катера проекта МО-4 стали логическим продолжением и модификацией предшествующего им катера МО-2. Как только закончились работы над головным МО-2 весной 1935 года, руководство погранохраны приняло решение разработать откорректированный проект. В нем требовалось учесть все замечания по конструкции, предусмотреть в качестве носового артвооружения 76,2-мм орудие. Работу над новой «мошкой» возглавил С. В. Пугавко. И уже в феврале 1936 года проект малого охотника утвердили.

Конструкция катера проекта МО-4

МО-4 сохранил общую конструкцию и обводы МО-2, хотя и внесли ряд изменений. В первую очередь ликвидировали уступ в корме. В последствии только по нему, внешне можно отличить эти два катера. Во вторых, для улучшения управляемости, установили три балансирных руля и увеличили фальшкиль. Главные двигатели применялись тоже модифицированные ГАМ-34БС по 850 л.с. каждый. Причем два из них разместили в носовом моторном отсеке, а один в кормовом. С ними полная скорость хода катера составила 26 узлов (48 км/ч).

На катере сохранилось вооружение МО-2. Два 45-мм полуавтомата 21-К и два 12,7-мм ДШК. А за счет ликвидации уступа на корме разместили стеллаж на 24 малых глубинных бомбы БМ-1. При этом на двух кормовых сбрасывателях располагались восемь больших бомб ББ-1.

И хотя конструктора привели резкие доводы в пользу отказа от установки 76-мм орудия, управление ВМС настояло на этом. Для испытаний орудием оснастили один МО-4. В ноябре 1937 года проводились испытания. На них отметили снижение остойчивости судна и не высокую эффективность стрельбы данного орудия с малых охотников из-за малого водоизмещения. Комиссия в итоге не рекомендовала использовать 76-мм орудие на подобных катерах. В последствии именно это привело к разработке проекта большого охотника — проект 122.

Испытание и строительство МО-4

Но вернемся к основной модификации. Два первых МО-4 прошли ходовые испытания в ноябре 1936 года. В начале же 1937 года их приняли заказчики в Одессе. Можно считать это отправной вехой. Именно с этого года началось серийное строительство новых «мошек». Уже к концу года их выпустили 26 единиц. Строительством занималась верфь морпогранохраны, позже получившей обозначение «завод №5 НКВД».

До начало войны, в период 1936-1941 годов, на верфи НКВД построили 185 катеров проекта МО-4. В основном все они поступали в отряды морской пограничной службы. В ходе Отечественной войны завод №5 выпустил 40 судов. Их строительство велось и на других заводах. 16 единиц построил завод №640, 4 — Моссудоверфь, в Астрахани и Ярославле по одному катеру. На балаковском заводе №661 построили 4 МО-4 со стальными корпусами.

Флотские и иные доработки проекта МО-4 в ходе войны

В мае 1942 года возникли трудности с поставками двигателей ГАМ-34. Из сложившейся ситуации выход предложили союзники начав поставки двигателей фирмы «Packard». Но под них проект пришлось переработать. Этим занялись в ЦКБ-51. Во главе проекта 174(так он обозначался) встал Н. Г. Лощинский. Его работа подразумевала не только переработку под новые моторы, но и внедрение двигателя малого хода. Также было решено провести бронирование верхних боевых постов. Чертежи разработали и передали на завод №661. Вот только там построили 12 МО-4 с американскими моторами без всех дополнений. В том виновата трагическая случайность, когда зимой 1942 года опрокинулся катер МО-4 на Черном море. Его экипаж решил самостоятельно навесить броню, но не учёл снижения параметров остойчивости.

Во время войны внешний вид катера подвергся изменениям. В первую очередь исчезла грот-мачта. Она сильно мешала стрельбе из кормового орудия. Радиоантенну сначала закрепили на кормовом флагштоке. Но и здесь она постоянно страдала от артиллерийского огня. Пришлось её перенести на бак и закрепить на гюйсштоке.

В течение 1944 года на Черноморском флоте часть «мошек» получила новые орудия — 45-мм установки 21-КМ. Они имели удлиненную нарезную часть ствола, броневой шит и повышенную на 30% скорострельность. Вот только эта модификация оказалась не совсем удачной. Неуравновешенность орудия вынуждала наваривать груз на казенник. Вдобавок орудийные щиты при шторме мешали проходить забортной воде по палубе и угрожали стать причиной отрыва установки от креплений. И спустя немного времени от щитов отказались.

Боевое применение «Мошки»

Во время войны «Мошки» взяли на себя очень серьезную нагрузку. Кроме патрулирования фарватеров и береговой линии, уже в начале войны, за период с июля по октябрь 1941 года, они совершили 595 выходов для сопровождения транспорта. Позже к их задачам добавилась и высадка десанта. Вместе с торпедными катерами охотники выходили для постановки мин и на совместные операции.

По отзывам участников ВОВ, несмотря на имевшиеся недостатки, МО-4 признавались самым удачным типом кораблей. Среди их главных достоинств отмечались:

- малые размеры в купе с высокой маневренность делали катер трудной мишенью как для авиации, так и для торпед противника, не говоря уже про артиллерию;

- высокая живучесть позволявшая катеру оставаться на плаву при довольно тяжелых повреждениях, таких как отрыв носовой или кормовой части корпуса.

Малые охотники типа МО-4 стали одним из самых массовых типов пограничных кораблей ВМФ. Из общего числа построенных 264 катеров (хотя данные слегка разнятся) 219 из них приняли участие в войне. Хотя и к концу войны их строительство полностью прекратилось. Просто катер проекта МО-4 к тому времени устарел во всех отношениях.

Если кого-то заинтересует изготовление масштабной бумажной модели МО-4, то чертежи и инструкции можно скачать здесь.

Рассказы об оружии. Бронированный морской охотник проекта 194

Скажете, что тут уникального, в проекте охотника за подводными лодками, выпущенного хорошей серией и не представлявшего из себя ничего особенного? Корабль как корабль.

Чтобы не «держать интригу», сразу скажу, чего в корабле уникального.

1. БМО проекта 194 был спроектирован женщиной.

2. Корабли строились в блокадном Ленинграде под ее руководством.

3. Проект оказался более чем хорош, что доказано боевыми действиями.

А теперь пойдем по порядку.

Начать, наверное, стоит с разрушения одного старого морского постулата, который гласит, что женщина на корабле к несчастью. Может, оно и так, но в любом деле, даже в морском, бывают исключения.

Знакомьтесь, Александра Николаевна Донченко (1910—1983).

Инженер-капитан 1 ранга, руководитель группы проектировщиков военных кораблей и подводных лодок. Кандидат технических наук. Единственная в СССР женщина, окончившая военно-морскую академию.

Наверное, это много значит: родиться в семье корабела, да еще и в Николаеве. Имея деда, отца и старшего брата инженеров-строителей кораблей, другой путь придумать сложно. Так и вышло. Александра Николаевна закончила Николаевский кораблестроительный институт и занялась работой над постройкой подводных лодок.

В академию Донченко попала после того, как, получая благодарность от Наркома Климента Ворошилова, обратилась к нему с личной просьбой о поступлении в Военно-морскую академию.

Всем известный палач и сталинский подлиза Ворошилов, который, по уверениям многих «историков», ничего для страны не сделал, в этот раз откровенно сплоховал. И вместо того, чтобы как положено, сгноить талантливую кораблестроительницу в застенках, не просто помог с разрешением, но и обратил внимание умных людей на молодого специалиста.

Умные люди – это А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович. Вообще, достаточно Алексея Николаевича Крылова, светоча кораблестроения. Но Папкович и Шиманский – Имена с большой буквы. Именно им Донченко обязана тем, что ее несомненный талант заиграл всеми красками.

Но пришел 1941 год. Началась Великая Отечественная война. А дальше самая печальная страница в истории Ленинграда – блокада.

Летом 1942 года командование Краснознаменным Балтийским флотом ставит перед судостроителями города задачу — в минимально возможный срок создать быстроходный, хорошо вооруженный бронированный катер, способный действовать против подводных лодок противника, участвовать в высадке десантов и в конвоировании кораблей.

Такой корабль, в принципе, был. Морской охотник МО-4. Однако практика показала, что кораблику не хватает защищенности, деревянные охотники становились легкой добычей самолетов, вооруженных пулеметами.

Учитывая, в каком положении оказался запертый в Финском заливе флот, таких кораблей нужно было много. Не секрет, что крупным кораблям выход в море был прегражден огромными минными полями, которые ставили все, кто мог: финны, Кригсмарине, Люфтваффе.

Между тем, повторюсь, на дворе 1942 год. Проектировать и тем более, строить корабль в условиях нехватки всего – это рискованная задача.

Не хватает металла, не хватает оборудования, не хватает людей, не хватает энергии. И, тем не менее, задача была выполнена. Проект бронированного морского охотника (БМО) был разработан всего за 15 дней группой конструкторов под руководством Донченко.

И тут героизм не только в сердцах, но и в головах.

Не хватает квалифицированных рабочих кадров и электроэнергии? Ничего, корабль спроектировали с упрощенными прямолинейными обводами, максимально упростив всю конструкцию. Заодно исключив горячую гибку металла, которую в осажденном Ленинграде было просто невозможно осуществить.

Не хватало станков? Представители горкома партии ходили по заводам, собирая нужное оборудование.

Корпус охотника был разбит на три блока и выполнялся сварным. На его среднюю (бронированную) часть и боевую рубку пошли броневые листы, предназначенные для легких танков. То есть толщина брони составляла от 8 до 12 миллиметров, но это было лучше, чем ничего.

Спуск головного корабля на воду состоялся 5 ноября 1942 года при 95% готовности.

Ходовые испытания БМО проходили в Финском заливе в конце ноября 1942 года. Однако залив так забило льдом, что программу государственных испытаний до конца 1942 года завершить не удалось, заканчивали весной следующего года.

Так что боевой путь корабли серии БМО начали в 1943 году.

Охотник оказался весьма универсальным и полезным кораблем. Корабли гонялись за подводными лодками противника, встречали и провожали свои субмарины, ставили мины, тралили мины противника, высаживали и поддерживали десанты.

В общем, фактически всю войну на воде на Балтике вели катера, малые корабли и подводные лодки.

Для меня навсегда останется секретом, как за 1943-45 годы в условиях блокады, ленинградцы построили (внимание!) 66 (ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) кораблей. Да, часть была спущена на воду в 1945-м году, после снятия блокады. Тем не менее, вот вам еще один подвиг людей, который сложно осмыслить, не то что представить.

Я, честно признаюсь, как-то не очень могу. Неотапливаемые и плохо освещённые цеха, в которых падающие от голода люди собирают корабли. Боевые корабли, которые потом выходят в море и воюют с врагом.

А ведь с кораблями, как и с самолетами, есть нюансы. Они, в отличие от танков и прочей наземной техники, должны действовать в иной среде. Ошибки зачастую бывают смертельными.

Тем не менее, корабль получился. Из 66-ти охотников (да, участие в войне приняли не все) во время войны погибло 9. Причем львиную долю БМО мы потеряли при тралении минных заграждений и проводке через минные поля.

На минах было потеряно 6 кораблей.

Два погибли от артиллерийского огня противника при высадке десанта 14.02.1944 г. в районе Мерекюла.

Один корабль (БМО-524 «Балтиец») обеспечивал траление в Нарвском заливе 4 августа 1944 года, был атакован 24 Ю-87 и 8 ФВ-190. Экипажем был сбит (достоверно подтверждено) 1 самолет Ю-87, но корабль от разрывов бомб получил значительные повреждения и затонул.

Теперь пройдемся по кораблю.

ТТХ БМО проекта 194

Водоизмещение – 55,2 т.

Длина – 24,8 м.

Ширина – 4,2 м.

Осадка – 1,6 м.

Двигатели: два бензиновых двигателя «Паккард», мощностью 2400 л.с., бензиновый двигатель «ЗиС-5», мощностью 68 л.с.

Скорость полная – 26 узлов.

Дальность плавания – 1330 миль.

Вооружение:

45-мм пушка 21КМ — шт;

37-мм зенитная пушка 70-К – 1 шт;

12,7-мм спаренные пулеметы ДШК- 2 шт;

Два бомбосбрасывателя, 16 глубинных бомб «ББ-1» или 10 мин заграждения типа «КБ»

Шумопеленгаторы типов «Цефей» или «Тамир», гидролокатор «Дракон».

Бронирование:

борт в районе моторного отделения — 10 мм;

палуба над моторным отделением — 8 мм; стенка рубки — 12 мм;

крыша рубки — 8 мм.

Не очень получилось, но это трубка связи с машинным отделением. Орало, так сказать.

Интересная конструкция, да? На самом деле (не знаю, как это называется на морском сленге) это для сигнальных флажков. Которые на мачте подымают.

Люк на крышу рубки. Там репитер компаса и вторая пулеметная установка.

Люк в машинное отделение. Фонаря не было, потому не полезли.

За создание и постройку кораблей проекта 194 Александра Николаевна Донченко была награждена орденом Красной Звезды. Боевой орден за боевой корабль – думаю, справедливо. Хотя если учесть, в каких условиях все происходило, то и орден Красного Знамени вполне бы подошел.

Ну и медаль «За оборону Ленинграда».

Негусто, конечно, но инженер-капитан 1 ранга Донченко, не думаю, что была в претензиях. В то время не за награды люди работали. После войны она принимала участие во многих проектах. Пиком ее работы стало участие в создании атомной подводной лодки К-27 в качестве главного наблюдающего специалиста.

Ушла от нас Александра Николаевна еще в 1983 году.

Но вот в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме стоит полноразмерный прекрасно созданный макет БМО проекта 194. Прекрасно, что он есть, потому что пусть и макет, пусть на Урале, но это в первую очередь великолепный памятник и замечательной женщине-корабелу Александре Николаевне Донченко, и кораблестроителям блокадного Ленинграда.

Вот как, скажите, не любить после этого походы в музей? Зачастую за каждым экспонатом – история. И непростая.