- МО-4 — самая массовая «Мошка»

- Конструкция катера проекта МО-4

- Испытание и строительство МО-4

- Флотские и иные доработки проекта МО-4 в ходе войны

- Боевое применение «Мошки»

- Морской охотник, благодаря которому наш ВМФ получил немецкую «Энигму»

- На дне Баренцева моря нашли советский большой охотник БО-224

- Малые охотники МО-4 «мошки»

МО-4 — самая массовая «Мошка»

Катера проекта МО-4 стали логическим продолжением и модификацией предшествующего им катера МО-2. Как только закончились работы над головным МО-2 весной 1935 года, руководство погранохраны приняло решение разработать откорректированный проект. В нем требовалось учесть все замечания по конструкции, предусмотреть в качестве носового артвооружения 76,2-мм орудие. Работу над новой «мошкой» возглавил С. В. Пугавко. И уже в феврале 1936 года проект малого охотника утвердили.

Конструкция катера проекта МО-4

МО-4 сохранил общую конструкцию и обводы МО-2, хотя и внесли ряд изменений. В первую очередь ликвидировали уступ в корме. В последствии только по нему, внешне можно отличить эти два катера. Во вторых, для улучшения управляемости, установили три балансирных руля и увеличили фальшкиль. Главные двигатели применялись тоже модифицированные ГАМ-34БС по 850 л.с. каждый. Причем два из них разместили в носовом моторном отсеке, а один в кормовом. С ними полная скорость хода катера составила 26 узлов (48 км/ч).

На катере сохранилось вооружение МО-2. Два 45-мм полуавтомата 21-К и два 12,7-мм ДШК. А за счет ликвидации уступа на корме разместили стеллаж на 24 малых глубинных бомбы БМ-1. При этом на двух кормовых сбрасывателях располагались восемь больших бомб ББ-1.

И хотя конструктора привели резкие доводы в пользу отказа от установки 76-мм орудия, управление ВМС настояло на этом. Для испытаний орудием оснастили один МО-4. В ноябре 1937 года проводились испытания. На них отметили снижение остойчивости судна и не высокую эффективность стрельбы данного орудия с малых охотников из-за малого водоизмещения. Комиссия в итоге не рекомендовала использовать 76-мм орудие на подобных катерах. В последствии именно это привело к разработке проекта большого охотника — проект 122.

Испытание и строительство МО-4

Но вернемся к основной модификации. Два первых МО-4 прошли ходовые испытания в ноябре 1936 года. В начале же 1937 года их приняли заказчики в Одессе. Можно считать это отправной вехой. Именно с этого года началось серийное строительство новых «мошек». Уже к концу года их выпустили 26 единиц. Строительством занималась верфь морпогранохраны, позже получившей обозначение «завод №5 НКВД».

До начало войны, в период 1936-1941 годов, на верфи НКВД построили 185 катеров проекта МО-4. В основном все они поступали в отряды морской пограничной службы. В ходе Отечественной войны завод №5 выпустил 40 судов. Их строительство велось и на других заводах. 16 единиц построил завод №640, 4 — Моссудоверфь, в Астрахани и Ярославле по одному катеру. На балаковском заводе №661 построили 4 МО-4 со стальными корпусами.

Флотские и иные доработки проекта МО-4 в ходе войны

В мае 1942 года возникли трудности с поставками двигателей ГАМ-34. Из сложившейся ситуации выход предложили союзники начав поставки двигателей фирмы «Packard». Но под них проект пришлось переработать. Этим занялись в ЦКБ-51. Во главе проекта 174(так он обозначался) встал Н. Г. Лощинский. Его работа подразумевала не только переработку под новые моторы, но и внедрение двигателя малого хода. Также было решено провести бронирование верхних боевых постов. Чертежи разработали и передали на завод №661. Вот только там построили 12 МО-4 с американскими моторами без всех дополнений. В том виновата трагическая случайность, когда зимой 1942 года опрокинулся катер МО-4 на Черном море. Его экипаж решил самостоятельно навесить броню, но не учёл снижения параметров остойчивости.

Во время войны внешний вид катера подвергся изменениям. В первую очередь исчезла грот-мачта. Она сильно мешала стрельбе из кормового орудия. Радиоантенну сначала закрепили на кормовом флагштоке. Но и здесь она постоянно страдала от артиллерийского огня. Пришлось её перенести на бак и закрепить на гюйсштоке.

В течение 1944 года на Черноморском флоте часть «мошек» получила новые орудия — 45-мм установки 21-КМ. Они имели удлиненную нарезную часть ствола, броневой шит и повышенную на 30% скорострельность. Вот только эта модификация оказалась не совсем удачной. Неуравновешенность орудия вынуждала наваривать груз на казенник. Вдобавок орудийные щиты при шторме мешали проходить забортной воде по палубе и угрожали стать причиной отрыва установки от креплений. И спустя немного времени от щитов отказались.

Боевое применение «Мошки»

Во время войны «Мошки» взяли на себя очень серьезную нагрузку. Кроме патрулирования фарватеров и береговой линии, уже в начале войны, за период с июля по октябрь 1941 года, они совершили 595 выходов для сопровождения транспорта. Позже к их задачам добавилась и высадка десанта. Вместе с торпедными катерами охотники выходили для постановки мин и на совместные операции.

По отзывам участников ВОВ, несмотря на имевшиеся недостатки, МО-4 признавались самым удачным типом кораблей. Среди их главных достоинств отмечались:

- малые размеры в купе с высокой маневренность делали катер трудной мишенью как для авиации, так и для торпед противника, не говоря уже про артиллерию;

- высокая живучесть позволявшая катеру оставаться на плаву при довольно тяжелых повреждениях, таких как отрыв носовой или кормовой части корпуса.

Малые охотники типа МО-4 стали одним из самых массовых типов пограничных кораблей ВМФ. Из общего числа построенных 264 катеров (хотя данные слегка разнятся) 219 из них приняли участие в войне. Хотя и к концу войны их строительство полностью прекратилось. Просто катер проекта МО-4 к тому времени устарел во всех отношениях.

Если кого-то заинтересует изготовление масштабной бумажной модели МО-4, то чертежи и инструкции можно скачать здесь.

Морской охотник, благодаря которому наш ВМФ получил немецкую «Энигму»

Среди моряков корабли этого класса получили название «москитный флот», а еще по обозначению МО (малый охотник) к ним «приклеилась» устойчивая кличка «мошки». Небольшие и маневренные боевые корабли этого типа строились как дешевая противолодочная альтернатива эскадренным миноносцам. Однако, по причине недостаточного количества последних, малым охотникам довелось стать самой многочисленной серией боевых кораблей Советского флота времен Великой Отечественной войны. При этом стоит отметить, что не только стоимость выпуска, но и боевые возможности малого охотника были в разы меньше, чем эсминца.

Класс малых охотников «вырос» из сторожевых катеров советских погранвойск. После некоторой модификации и установки противолодочного вооружения они стали истребителями подводных лодок МО-1 (в некоторых источниках обозначение МО расшифровывается не как «малый», а как «морской охотник»). В 1931 г. появился модифицированный вариант МО-2.

После появления кораблей «промежуточной» серии МО-3 охотник следующей серии МО-4 был разработан в 1936 г. на основе проекта МО-2 группой конструкторов под управлением Л. Л. Ермаша. Как и в случаях с МО-1, МО-2 и МО-3, первоначально катера планировалось строить для морской погранохраны, однако после небольшой модернизации они стали востребованы и в Военно-морском флоте СССР.

Серийное строительство охотников МО было развернуто на Ленинградском заводе НКВД №5. После начала войны с Германией к нему добавились заводы №345 и №640, а также астраханская судоверфь наркомрыбпрома и московская судоверфь наркомречфлота.

В СССР был построен один охотник типа МО-1 (1935 г.), 27 МО-2 (1935-1936 гг.) и 4 МО-3 (1941— 1942 гг.). Самой большой серией строились охотники МО-4: с 1937 по 1943 г. было выпущено 219 единиц. Во флотах, флотилиях и погранвойсках малые охотники действовали под обозначениями МО, ПК (противолодочный катер) и СКА (сторожевой катер).

Дизайн морских охотников типа МО отличался динамичностью обводов корпуса и легкостью форм. Катер имел трехслойную деревянную обшивку (материал корпуса — сосна) с прокладками из перкаля. Девять водонепроницаемых отсеков, а также размещение большинства механизмов ниже ватерлинии делали его удивительно живучим: в боевых отчетах указывается, что катера возвращались на базу иногда даже с оторванным носом. Малый охотник имел хорошую маневренность и достаточную мореходность (до 6 баллов).

В качестве энергетической установки использовались три бензиновых мотора ГАМ-34БС мощностью по 850 л. с. каждый. «Подводный выхлоп» у двигателей уменьшал шум катера — все это было очень важно для внезапных и скрытных действий, особенно ночью.

Для поиска подводных лодок на охотников устанавливали шумопеленгатор «Посейдон», а с 1940 г. — гидроакустическую станцию «Тамир». На МО-4 по сравнению с предыдущими модификациями улучшилась обитаемость: весь экипаж получил спальные места, разместили кают-компанию и камбуз.

Первые малые охотники типа МО-1 получили на вооружение всего 2 пулемета, начиная со следующей модификации МО-2 оно было усилено. Артиллерийское вооружение было представлено двумя универсальными 45-мм полуавтоматическими пушками 21-К (как вариант — 21-КМ со щитом). К тому же на борту имелись две установки 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДШК. Торпедного вооружения на охотнике не было, однако устанавливалось два бомбосбрасывателя глубинных бомб МБ-1 (боезапас составлял 8 больших и 24 малые глубинные бомбы). Вместо них могло устанавливаться оборудование для постановки и траления мин (трал или параван).

Самым распространенным боевым заданием малых охотников во время Великой Отечественной войны было несение дозорной службы в прибрежных районах морей и на подходах к своим военно-морским базам. Кроме того, они привлекались для охраны кораблей и транспортов на прибрежных коммуникациях, охраны протраленных фарватеров, постановки минных заграждений, эскортирования подводных лодок во время выхода или возвращения их в базы и для охраны морской границы.

Единственное судно ВМФ СССР из классов морской охотник и катер, удостоенное гвардейского звания, — это МО-65 Черноморского флота. 25 марта 1943 г. он, сопровождая транспорт «Ахиллеон», шедший в Туапсе, выдержал многочасовой бой с немецкой авиацией, но не дал поразить транспорт.

Самым результативным охотником Советского флота стал МО-113 Балтийского флота. 26 декабря 1944 г. он потопил германскую подводную лодку U-2342, а 9 января 1945 г. — подводную лодку U-679. А 24 мая 1943 г. морской охотник МО-114 потопил финский торпедный катер «Райю» («Raju»).

Задачи поиска и уничтожения подводных лодок в прибрежных районах очень часто выполнялись охотниками. Так, МО-313 Балтийского флота 30 июля 1944 г. потопил немецкую подводную лодку U-250. Этот ценный трофей был поднят и отбуксирован в Кронштадт. На борту подлодки обнаружили настоящее «сокровище» — шифровальную машину «Энигма» и секретные самонаводящиеся электрические торпеды.

Корабли серии МО понесли тяжелые потери: 64 «мошки», то есть примерно четверть от общего количества выпущенных судов, погибли во время боевых заданий (в основном подорвались на минах, некоторые были потоплены вражеской авиацией или погибли в морских боях с вражескими кораблями).

Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите в нашу группу

На дне Баренцева моря нашли советский большой охотник БО-224

Найденный глубоководниками Северного флота в 2016 году на дне Баренцева моря корабль удалось идентифицировать. Как оказалось. российские моряки обнаружили советский большой охотник за подводными лодками, потопленный немцами в марте 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

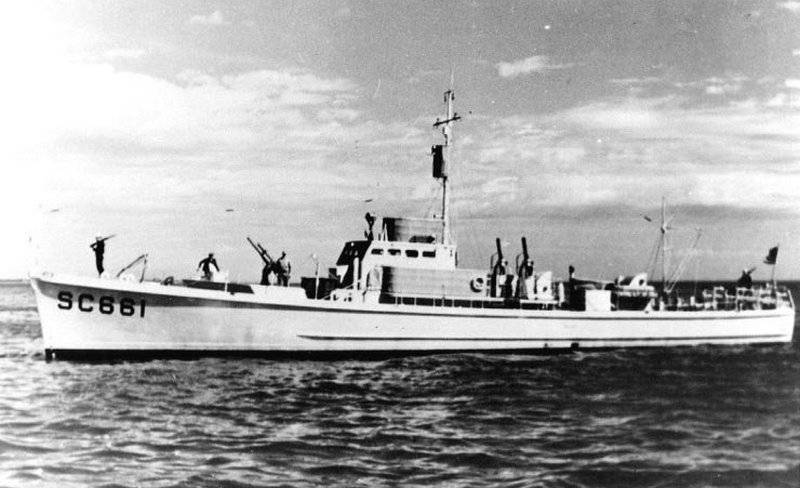

По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, специалисты флота установили, что найденный на дне Баренцева моря возле острова Кильдин корабль является большим морским охотником БО-224 типа SC. Глубоководники смогли поднять с борта затонувшего корабля носовое орудие, по которому удалось установить класс корабля и его бортовой номер.

В настоящее время штаб Северного флота ведет поиск родственников погибших моряков.

В пресс-службе СФ отметили, что подводный объект был обнаружен еще в 2016 году и с того времени специалистами флота была проведена большая работа по изучению архивных данных с целью идентификаци корабля.

— говорится в сообщении.

Большой охотник за подводными лодками БО-224 поступил в СССР по ленд-лизу из США, где был построен на судоверфи в Гринвиче. Корабль прибыл в Полярный в конце августа 1944 года и вошел в состав Северного флота. Вооружение: одно 40‑мм и три 20‑мм орудия, два 11,43‑мм пулемета, 4 бомбомета, 10 бомбосбрасывателей.

С января 1945 года корабль использовался в учебных целях на Северном флоте. БО-224 был торпедирован 2 марта 1945 года германской подводной лодкой U-995 на Кильдинском плесе в 3 милях к северу от мыса Летинский при обеспечении боевой подготовки подводной лодки М-200. Вместе с кораблем погибли 33 человека, включая командира первого дивизиона больших охотников капитан-лейтенанта Алексея Рощина и командира БО-224 лейтенанта Ивана Гайдовщикова, спаслись всего три члена экипажа.

Малые охотники МО-4 «мошки»

В годы Великой Отечественной войны основная боевая нагрузка легла на советский «москитный» флот — торпедные катера, бронекатера, сторожевые катера и малые охотники, катера-дымзавесчики, катера-тральщики, катера ПВО. Наиболее сложной была работа малых охотников, МО-4, которые боролись с подводными лодками противника на Чёрном море и Балтике.

Малые охотники по-советски

Подводные лодки стали реальной угрозой надводным кораблям в годы Первой мировой войны: «законодателями мод» были германские подводники,но не отставали и их коллеги из других стран. Вскоре после начала боевых действий тоннаж потопленных субмаринами судов превысил потери от надводных кораблей. «Доставалось» от подлодок и боевым кораблям — германская «U-9» потопила три британских крейсера, a «U-26» русский броненосный крейсер «Паллада». В этих условиях флоты всех стран стали лихорадочно искать способы борьбы с подводной угрозой.

В Российской империи решили применять для борьбы с подводными лодками небольшие быстроходные катера. На них устанавливали несколько пушек и пулемётов и использовали для эскортной службы. Эти небольшие кораблики зарекомендовали себя как универсальное средство борьбы на море и, помимо конвоирования, их привлекали к выполнению других задач. Наиболее удачными оказались «катера-истребители» типа «Гринпорт», построенные в США. Они принимали активное участие в боевых действиях во время Первой мировой и на фронтах Гражданской войны. Часть из них уцелела и вошла в состав советского флота, но к середине 20-х их все списали.

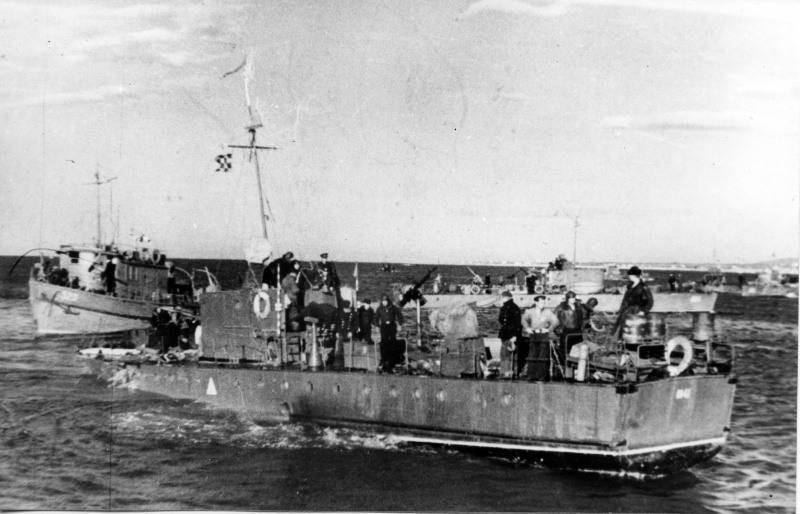

В межвоенный период во всех странах подводные лодки активно развивались и необходимо было искать эффективные способы борьбы с угрозой из под-воды. В СССР в 1931 г. начали проектирование малого охотника за подводными лодками типа МО-2. Причём его создавали как единый тип малого боевого корабля; в мирное время он должен был выполнять задачи по охране государственной границы, а в военное действовать в составе флотов. Ещё одним условием была возможность перевозки корпуса катера по железной дороге. Было построено около 30 катеров, но в процессе испытаний и эксплуатации выявились их многочисленные конструктивные недостатки. Строительство остановили, и в 1936 г. была начата работа над новым малым охотником типа МО-4. В нём были учтены недостатки предшественника, и конструкторам удалось создать удачный корабль, который в ходе эксплуатации зарекомендовал себя с лучшей стороны. Корпус катера строился из первосортной сосны и имел хорошую живучесть. При небольших размерах он получил мощное вооружение, мог использоваться для траления (оснащался змейковым тралом или катерным параван-тралом) и минных постановок. На борт принимали шесть мин типа Р-1 либо четыре обр.1908 г., или две обр.1926 г., или четыре минных защитника. Для поиска подводных лодок на охотники устанавливали шумопеленгатор «Посейдон», а с 1940 г. гидроакустическую станцию «Тамир». Три бензиновых мотора ГАМ-34БС (мощностью 850 л.с.) каждый были просты и надёжны в эксплуатации. Они обеспечивали катеру высокую скорость хода, через 30 с после получения приказа он мог дать малый ход, а через 5 мин полный. Малый охотник имел хорошую манёвренность и достаточную мореходность (до 6 баллов). Его внешний вид отличала динамичность формы, лёгкость и стремительность хода. На МО-4 улучшилась обитаемость: весь экипаж получил спальные места, все жилые помещения имели вентиляцию и отопление, на катере разместили кают-кампанию и камбуз. Испытания, проходившие на Чёрном море в 1936-37 гг., не выявили серьёзных недостатков в конструкции МО-4 и вскоре началось строительство крупной серии для ВМФ и НКВД. Серийное строительство катеров было развёрнуто на ленинградском заводе НКВД №5. До начала войны на нём было построено 187 катеров: 75 МО пополнили состав флотов и флотилий, 113 вошли в состав Мор-погранохраны НКВД. Часть малых охотников, вошедших в состав Краснознамённого Балтийского Флота (КБФ), приняли участие в советско-финской «зимней» войне. Морским пограничникам пришлось осваивать морские границы Литвы, Латвии и Эстонии, вошедших в состав СССР в 1940 г. После начала войны с Германией серийное строительство типа МО-4 велось на нескольких заводах страны: №5, №345, №640, астраханской судоверфи Наркомрыбпрома и московской судоверфи Наркомреч-флота. Несмотря на все трудности, в тяжёлые военные годы было построено 74 катера типа МО-4.

Малые охотники принимают бой

К началу Великой Отечественной войны в состав Краснознамённого Балтийского флота входило 15 малых охотников и 18 сторожевых катеров. НКВД располагало 27 катерами типа МО-4: 12 в Таллине, 10 в Либа-ве, 5 в Усть-Нарве. В первые недели войны в его состав вошли катера из состава Морпогранохраны НКВД, продолжали поступать и новые катера ленинградской постройки. Как уже отмечалось, в Ленинграде на заводе №5 продолжалось строительство катеров типа МО-4, всего было построено около 50 катеров. Часть катеров МО была переведена на Ладожское озеро, где была создана военная флотилия.

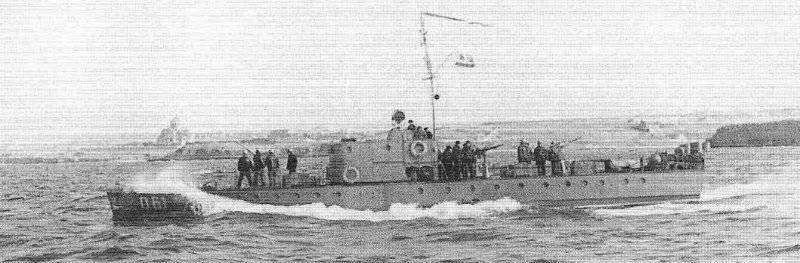

В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. дежурство перед военно-морскими базами несли у Таллина СКА №141, у Либавы СКА №212 и №214, у Кронштадта СКА №223 и №224. Им первым пришлось отражать налёты немецкой авиации, которая бомбила порты и ставила мины на фарватерах. Минная опасность стала основной на Балтике в 1941 г., наш флот оказался не готов к борьбе с минной опасностью и нёс большие потери. Например, 24-27 июня катера МО принимали участие в проводке крейсера «Максим Горькой» из Таллина в Кронштадт. Ему взрывом мины оторвало носовую часть. Наш флот начал выставлять оборонительные минные заграждения, их постановку обеспечивали и катера МО-4. Они и сами стали ставить минные банки в шхерах у вражеских берегов. Ежедневно малым охотникам приходилось отражать атаки вражеской авиации, торпедных катеров и субмарин, нести дозор у баз и портов, охранять транспорты и конвои, сопровождать подводные лодки и боевые корабли, выходившие на боевые операции.

Наши войска не смогли отразить немецкое наступление на границе и вскоре Вермахт подошёл к Таллину. Ожесточнные бои развернулись на подступах к главной базе Балтийского флота, активное участие в них принимала морская пехота и корабли КБФ. Флот обеспечивал доставку с большой земли маршевых пополнений и боеприпасов. Обратно вывозились раненые и мирное население. Оборона Таллина продолжалась 20 дней, но к утру 28 августа город пришлось оставить. Все войска, их вооружение и важнейшие грузы были погружены на многочисленные корабли, транспорты и вспомогательные суда. Эти силы флота, вошедшие в состав четырёх конвоев, начали прорыв через Финский залив в Кронштадт. В их числе были 22 катера типа МО-4: шесть в отряде главных сил, четыре в отряде прикрытия, семь в арьергарде, по два МО охраняли конвои №1 и №3, один МО входил в охрану конвоя №2. Им предстояло пройти 194 миль, оба берега Финского залива были уже заняты противником, который поставил минные заграждения, сосредоточил авиацию и «москитные» силы, использовал береговые батареи. Немногочисленные тральщики КБФ смогли протралить лишь небольшую полосу, ширина этого фарватера составляла всего 50 м. Многие тихоходные неповоротливые суда выходили из неё и сразу подрывались. Ситуацию усугубляли многочисленные плавающие мины, которые плавали в протраленной зоне. Их приходилось буквально отталкивать от бортов. Катера сразу направлялись к месту гибели и спасали уцелевших. Моряки катеров поднимали на палубу замёрзших искалеченных людей, покрытых толстым слоем мазута. Их согревали, одевали и оказывали первую медицинскую помощь. Один из спасённых сам спас катер — курсант ВВМУ им. Фрунзе Виноградов подплыл к борту «МО-204», но увидел плавающую мину, руками отвёл её от катера и лишь после этого ухватился за спасательный конец. Во время перехода погибли 15 боевых кораблей и 31 транспорт, в Кронштадт пришли 112 кораблей и 23 транспорта (есть и другие данные о числе кораблей). Помимо Таллина, была проведена эвакуация с Моонзунда, островов в Выборгском и Финском заливе. Вермахт вскоре блокировал Ленинград. 30 августа в районе Ивановских порогов, отражая атаки немецких войск, погибли «МО-173» и «МО-174». Флот сосредоточили в Ленинграде и Кронштадте, корабли теперь могли действовать лишь в пределах «Маркизовой лужи». Катера несли дозор, сопровождали конвои, проводили разведку места вражеских крупнокалиберных батарей, которые обстреливали корабли и город. Они приняли участие в Петергофском десанте. Ожесточённые бои шли и на Ладожском озере. Немецкие и финские войска окружили город, авиация атаковала корабли флотилии, начали действовать вражеские корабли. МО-4 обеспечивали высадку десантов, эвакуировали войска, поддерживали огнём войска, воевали с авиацией и кораблями противника. Например, «МО-206» отличился при боях за остров Рах-мансаари 7-10 сентября 1941 г., а «МО-261» принимал участие в прокладке морского бронированного кабеля в октябре 1941 г.

После потери Таллина и Моонзунд-ских островов крайними западными точками нашей обороны были острова Гогланд, Лавенсаари и военно-морская база Ханко. Здесь были сосредоточены лёгкие силы флота. Оборона ВМБ Ханко продолжалась 164 дня — с 22 июня по 2 декабря. После этого была проведена поэтапная эвакуация. Уцелевшие катера типа МО-4 вошли в состав Истребительного отряда Охраны водного района Кронштадта. Зима в 1941 г. была ранней и суровой: лёд сковал Неву, завершалась навигация и в Финском заливе. Уже в середине ноября катера были подняты на стенку и установлены на клетки, моторы и механизмы выгрузили и законсервировали на берегу. Экипажи поселили в казармах, кроме ремонта корпусов и механизмов, они занимались боевой подготовкой, патрулировали город и Неву. Первая военная навигация завершилась.

На Чёрном море к началу войны находилось 74 катера: 28 в составе ЧФ, 46 в составе Морпогранохраны НКВД. Утром 22 июня в море вышли «МО-011», «МО-021» и «МО-031», которые провели траление внешнего рейда Севастополя, но ни одной магнитной мины уничтожить не смогли. С первых дней войны моряки начали отслеживать места падения немецких мин у Севастополя, их заносили на карту и потом «обрабатывали» глубинными бомбами. Например, 1 сентября «МО-011» подобным образом уничтожил три немецкие мины. «Мошки», как и на Балтике, несли дозоры, конвоировали транспорты, прикрывали минные постановки, расстреливали плавающие мины и вели противолодочную оборону. Им приходилось отражать массированные атаки авиации. Например, 22 сентября в районе Тендры «МО-022» атаковали десять Ю-87, погиб командир катера, многие члены экипажа были убиты и ранены, катер получил много пробоин, и его пришлось посадить на мель. Катера принимали участие в обеспечении перевозок для защитников Одессы, которые в течение 73 дней обороняли город. На их счету успешное эскортирование сотен судов и конвоев: транспорты совершили 911 рейсов, из них 595 пароходов эскортировали малые охотники, 86 БТЩ и 41 эсминцы. 16-17 октября 34 сторожевых катера эскортировали суда каравана, на котором была проведена эвакуация Одессы. Был потерян лишь один транспорт, который шёл в балласте. Это самая успешная эвакуация, проведённая советским флотом.

30 октября начинается оборона главной базы Черноморского флота. В ней приняли активное участие корабли и катера ОВРа, которые базировались в Карантинной и Стрелецкой бухтах. Части Вермахта ворвались в Крым, и крупные корабли ЧФ перешли на Кавказ. Началась эвакуация базы, вывозили имущество заводов и арсеналов. Эту эвакуацию прикрывали катера и, к сожалению, им не всегда удавалось отразить все атаки авиации. Например, два МО-4 (по другим данным «СКА-041») сопровождали санитарный транспорт «Армения», эвакуировавший из Севастополя персонал морского госпиталя. 7 ноября они не смогли отразить атаку одиночного Не-111. В транспорт попала торпеда, и через несколько минут он затонул. Погибло более 5000 человек. Катерам охранения удалось спасти лишь восемь человек. А «МО-011» 8 ноября в течение пяти часов успешно отражал налёты вражеской авиации. Ему удалось без потерь доставить в Новороссийск плавдок, который буксировал ледокол «Торос». Часть МО-4 также перешла на Кавказ, в Севастополе остались лишь тральщик «Т-27», плавбатарея №3, десять катеров типа МО, девять катеров типа КМ, семнадцать катеров-тральщиков и двенадцать ТКА. Они тралили севастопольские фарватеры,встречали и провожали входившие в порт корабли, прикрывали их дымзаве-сами, вели противолодочный дозор. После начала зимнего штурма ситуация под Севастополем ухудшилась: немецкие батареи теперь могли обстреливать всю нашу территорию, активней стала действовать вражеская авиация. Чтобы улучшить ситуацию, советское командование провело ряд десантов: в Камыш-Бурун, Феодосию, Судак и Евпаторию. В них самое активное участие принимали МО-4. Расскажем подробнее о подготовке и проведении евпаторийского десанта.

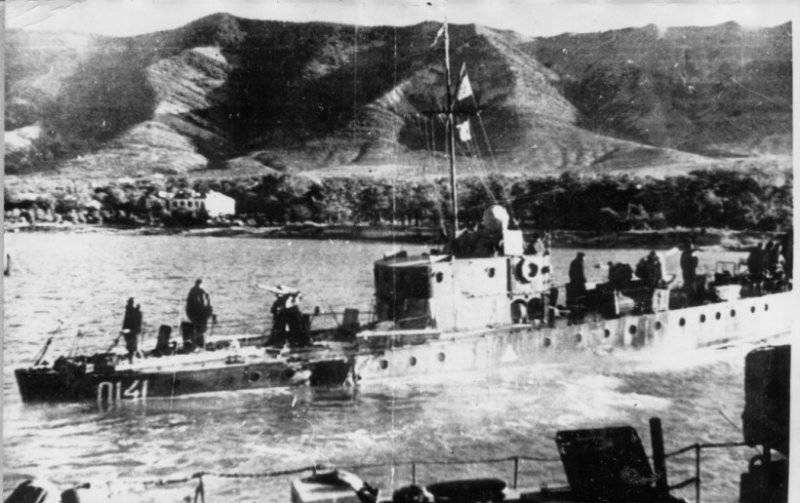

В ночь на 6 декабря СКА №041 и №0141, вышедшие из Севастополя, высадили в евпаторийском порту разведывательно-диверсионные группы. Они успешно обезвредили часовых и захватили полицейское управление. Собрав информацию и освободив узников, разведчики покинули здание. Другая группа провела диверсии на аэродроме. В городе началась паника, немцы открыли беспорядочную стрельбу. Наши разведчики без потерь вернулись на катера. Собранная ими информация позволила подготовить десант. Вечером 4 января из Севастополя вышел БТЩ «Взрыватель», буксир «СП-14» и семь катеров типа МО-4 (СКА №024, №041, №042, №062, №081, №0102, №0125). На них разместили 740 десантников, два танка Т-37 и три 45-мм пушки. Они смогли незаметно войти в евпаторийский порт и захватить его. Им удалось захватить центр города, но потом морпехи встретили упорное сопротивление. Корабли прикрытия отошли на рейд и начали поддерживать десантников огнём. Немцы подтянули резервы, вызвали авиацию и танки. Десантники не получили подкреплений и боезапаса и были вынуждены перейти к обороне. Тральщик был повреждён авиацией, лишился хода и был выброшен на берег. Катера получили повреждения и были вынуждены уйти в Севастополь. Им на смену подошли корабли с пополнением, но из-за шторма не смогли войти в порт. Уцелевшие десантники ушли в партизаны.

Зимний штурм удалось отразить и ситуация под Севастополем стабилизировалась. Немцы продолжали бомбить и обстреливать город, но активных действий не предпринимали. Катера продолжали нести службу. 25 марта 1942 г. в Стрелецкой бухте Севастополя свой подвиг совершил старший краснофлотец Иван Карпович Голубец. От артиллерийского огня на СКА №0121 загорелось машинное отделение, огонь подбирался к стеллажам с глубинными бомбами. Их взрыв уничтожил бы не только катер, но и соседние катера. Со сторожевого катера №0183 с огнетушителем прибежал И.Г. Голубец и начал тушить пожар. Но из-за разлившегося топлива это сделать не удавалось. Тогда он начал сбрасывать за борт глубинные бомбы. Большую часть ему удалось выбросить, но в этот момент произошёл взрыв. Моряк ценой жизни спас остальные катера. За этот подвиг ему посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза.

Уничтожив советские войска на Керченском полуострове, противник начал подготовку к новому штурму. Севастополь был блокирован с моря и с воздуха. В блокаде принимали участие торпедные и противолодочные катера, мини-субмарины, истребители, бомбардировщики и торпедоносцы. Немецкая авиация господствовала в воздухе. Каждый корабль теперь прорывался в осаждённую крепость с боем. После многодневной массированной артподготовки и постоянных бомбардировок 7 июня Вермахт перешёл в наступление. Силы и ресурсы защитников Севастополя таяли с каждым днём. 19 июня немцы вышли к Северной бухте. Вскоре началась агония Севастополя. Уцелевшие защитники собрались в районе 35-й батареи на мысе Херсонес. Здесь было много раненых и был собран комсостав армии, ожидавший эвакуации. У них не было боеприпасов, катастрофически не хватало воды, еды и медикаментов. Но до Севастополя дошли лишь несколько подлодок и базовых тральщиков, ни один крупный корабль в Севастополь не пришёл.

Основная тяжесть по эвакуации легла на катера МО. Вечером 1 июля к причалу у мыса Херсонес первым подошёл СКА №052. На него хлынула толпа людей, и он спешно отошёл от причала. При возвращении на Кавказ его атаковал торпедный катер и авиация противника, но их атаки были отбиты. В ту же ночь защитников города приняли на борт «МО-021» и «МО-0101». При прорыве на Кавказ «МО-021» был тяжело повреждён авиацией. Подошедшие катера сняли с него уцелевших, и катер затонул. СКА №046, №071 и №088 приняли людей у Херсонеса и ушли на Кавказ. СКА №029 ушёл в Казачью бухту, принял на борт партактив Севастополя и ушёл на Большую землю. На переходе его атаковала авиация, нанесла тяжёлые повреждения, но он был встречен нашими катерами и приведён в Новороссийск. СКА №028, №0112 и №0124 приняли людей с причала у 35-й батареи и ушли на Кавказ. На переходе их перехватили четыре торпедные катера противника и начался ожесточённый бой. Один из ТКА получил повреждения, СКА №0124 затонул, а СКА №028 удалось прорваться. СКА №0112 в ходе боя получил значительные повреждения и лишился хода. К нему подошли немецкие катера и все находившиеся на его борту были захвачены противником. Немцы затопили катер, а пленных доставили в Ялту. В плен попал 31 человек, в том числе генерал Новиков. Утром 2 июля из Новороссийска вышли пять катеров. К утру 3 июля они подошли к Севастополю и, несмотря на огонь противника, приняли на борт защитников Севастополя: 79 человек СКА №019, 55 человек было на СКА №038, 108 человек на СКА №082 и 90 человек вывез СКА №0108 (данные по СКА №039 отсутствуют). Утром 6 июля в Севастополь направился последний отряд из шести катеров, выделенный для эвакуации. У мыса Херсонес они были обстреляны артиллерией противника, к берегу подойти не смогли и вернулись в Новороссийск без спасённых. Оставшиеся защитники крепости сдались в плен. Так закончилась 250-дневная оборона Севастополя.

Кампании 1942 и 1943 годов на Балтике

Весной 1942 г. все работы на катерах, входивших в состав КБФ, были завершены, и в конце апреля их спустили на воду. Вскоре они вновь начали нести дежурство на фарватерах, вести и охранять траление, сопровождать конвои и отражать атаки катеров и авиации противника. Немцы пытались перерезать советские коммуникации и сосредоточили в Финском заливе значительные «москитные» силы. Бои происходили практически ежедневно, потери несли обе стороны. Например, вечером 30 июня 1942 г. один из СКА атаковали 12 истребителей Ме-109. Их атака продолжалась всего три минуты, но катер получил значительные повреждения. Однако мастерство советских катерников росло, ими внимательно изучался боевой опыт, оплаченный дорогой ценой. Важнейшей задачей для катеров в 1942 г. было сопровождение наших подводных лодок, которые прорывались в Балтику. Помимо этого, катера привлекались для ведения разведки и высадки диверсионных групп.

На Ладоге было два дивизиона малых охотников и они оказались просто незаменимы — они водили караваны барж с грузами для Ленинграда, сопровождали конвои с эвакуируемыми, несли дозорную службу, высаживали разведчиков и диверсантов в тыл противника. Они принимали участие в боях с кораблями вражеской флотилии. 25 августа 1942 г. «МО-206», «МО-213» и «МО-215» захватили у острова Верккосари финский катер. В ночь на 9 октября 1942 г. «МО-175» и «МО-214» приняли неравный бой против 16 БДБ и 7 СКА противника, которые планировали обстрелять остров Сухо. Активно используя дымзавесы, им удалось сорвать планы противника. К сожалению, в этом бою «МО-175» погиб почти со всем экипажем. Три моряка попали в плен. «МО-171» отличился 22 октября 1942 г. при обороне острова Сухо от десанта. Двум советским кораблям и трёхорудий-ной батарее на острове противостояли 23 корабля противника, но их атаки были отбиты, и десант сброшен в воду Ладоги. После этого активность действий вражеской флотилии резко снизилась. Наша флотилия продолжала наращивать темп перевозок. Это позволило накопить резервы и в январе 1943 г. прорвать блокаду.

Зиму 1942-43 гг. катера КБФ провели в Кронштадте. Обстановка была не такой сложной как в первую блокадную зиму. Это позволило не только «подлатать» корпуса, отремонтировать все механизмы и двигатели, но и провести небольшую модернизацию ряда катеров. На них постарались усилить вооружение -местные умельцы разместили перед рубкой вторую пару пулемётов ДШК, увеличился боезапас, некоторые катера получили импровизированную конструктивную защиту (в виде железных листов толщиной 5-8 мм). На часть катеров установили новую гидроакустику.

Ещё не закончился ледоход, а катера уже были спущены на воду и начали несение дозорной службы. Немцы надёжно блокировали наш флот в «Маркизовой луже» — в 1943 г. ни одной советской подлодке не удалось прорваться на Балтику. Основная тяжесть защиты наших коммуникаций легла на экипажи торпедных катеров, бронекатеров, тральщиков и малых охотников. Бои проходили ежедневно и велись с большим ожесточением: противник старался большими силами атаковать наши конвои, активно использовал авиацию и вёл минные постановки на наших фарватерах. Например, 23 мая 1943 г. «МО-207» и «МО-303» отразили нападение тринадцати финских катеров. Об этом бое даже было рассказано в сводке Совинформбюро. Ожесточённое сражение произошло 2 июня между пятью финскими катерами и шестью катерами МО. 21 июля четыре финских ТКА атаковали два МО, но врагу не удалось потопить ни один из них. Финны были вынуждены отступить. Немецкий историк Ю.Майстер отмечал: «Благодаря достаточной численности и повышенной бдительности советских эскортных кораблей, удалось провести лишь относительно небольшое число атак. По той же причине пришлось отказаться от минирования в широком масштабе русских путей подвоза на Лавенсаа-ри и Сескар».

На Чёрном море

После падения Севастополя ситуация на Чёрном море ухудшилась: Вермахт рвался на Кавказ, наш флот лишился большинства баз и был заперт в нескольких небольших портах, он не предпринимал активных действий. Основная тяжесть боевых действий оказалась на подлодках и «москитном» флоте, который обеспечивал воинские перевозки, высаживал диверсантов и разведгруппы, охотился на вражеские субмарины, выставлял минные банки и проводил траление. В этих операциях катера типа МО были просто незаменимы. Их экипажи старались всеми сред-

ствами повысить боевые возможности своих кораблей: усиливали дополнительное вооружение, постоянное и съёмное бронирование толщиной 5-8 мм (на ходовом мостике, на баке и на бортах в районе бензоцистерн). На нескольких катерах МО были размещены четырёх- и шестиствольные реактивные установки РС-82ТБ, восьмиствольные 8-М-8. Они активно применялись на Чёрном море как в боях с катерами противника, так и по целям на берегу при проведении десантных операций. Например, в конце 1942 г. СКА №044 и №084 в районе мыса Железный Рог обстреляли PC немецкую батарею. После трёх восьмизарядных залпов она была подавлена.

Это позволило высадить на берег разведгруппу. Всего в 1942-43 гг. на Чёрном море катерами было израсходовано 2514 PC.

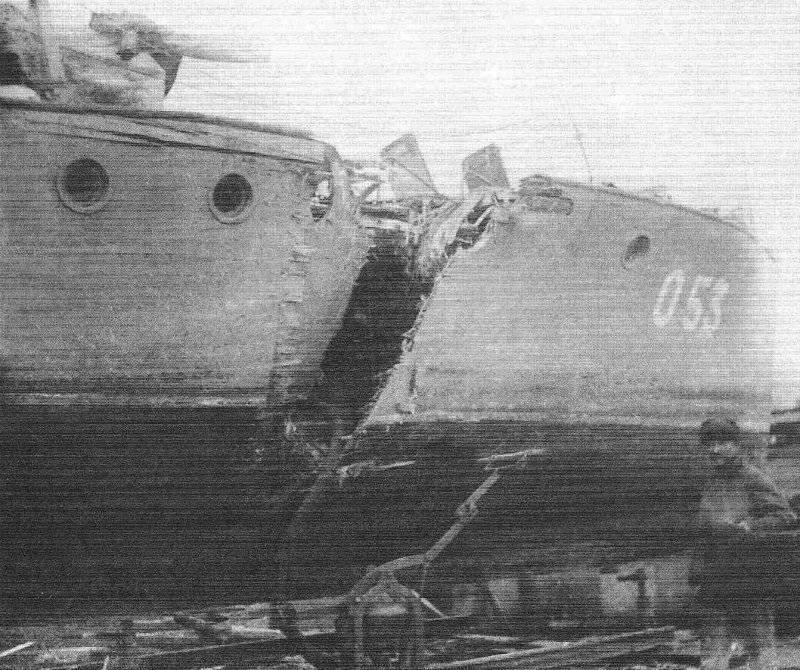

Наиболее активное участие черноморские МО приняли в многочилен-ных десантных операциях — в Южную Озерейку, на Малую землю, на Таманский полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция. Наибольший вклад катера внесли в успех Новороссийской десантной операции. В ней не были задействованы крупные корабли, и всё пришлось делать катерникам «москитного» флота. Каждый из 12 катеров МО-4 должен был принять 50-60 десантников на борт и привести к месту высадки на буксире два-три мотобота или баркаса с десантниками. За один рейс одна такая «сцепка» доставляла до 160 десантников с оружием и боеприпасами. В 02.44 10 сентября 1943 г. катера, батареи и авиация атаковали порт торпедами, бомбами, PC и артогнём. Порт был хорошо укреплён, и немцы открыли по катерам ураганный прицельный артиллерийский и миномётный огонь, но высадка трёх отрядов десанта началась. СКА №081 был повреждён при прорыве в порт, но высадил 53 десантника на Элеваторную пристань. СКА №0141 был протаранен в левый борт СКА №0108, потерявшим управление, но высадил 67 морпехов на Старопассажирскую пристань. СКА №0111 без потерь ворвался в Новороссийск и высадил к пристани №2 68 десантников. СКА №031 под огнём противника прорвался к пристани №2 и высадил 64 морских пехотинца. СКА №0101 высадил на пристань №5 64 десантника, а на обратном пути вывел на буксире из под обстрела повреждённый СКА №0108. СКА №0812 «Морская душа» не сумел прорваться в порт, был повреждён артогнём противника, на борту начался пожар, и катер был вынужден вернуться в Геленджик. После высадки десантников уцелевшие катера начали доставку боеприпасов и подкреплений на плацдарм, охрану коммуникаций. Историк флота B.C. Бирюк написал об этом десанте: «Новороссийская операция стала образцом смелости и решительности, отваги и мужества моряков с малых охотников, сражавшихся беззаветно и доблестно и показавших незаурядное воинское мастерство». Не случайно командующий Черноморским флотом издал приказ — приветствовать возвращающиеся в Поти после завершения Новороссийской десантной операции малые охотники построением экипажей всех кораблей эскадры.

В истории нашего флота осталось много подвигов, совершённых экипажами малых охотников. Расскажем об одном из них. 25 марта 1943 г. СКА №065 сопровождал транспорт «Ахиллеон», шедший в Туапсе. На море был сильный шторм,волнение достигало 7 баллов. Транспорт атаковала немецкая авиация, но катер сумел отразить все их атаки и не дал атаковать цель. Тогда немецкие асы решили устранить помеху и переключились на катер. Они начали «звёздные» атаки, но командиру катера старшему лейтенанту П.П. Сивенко удалось уклониться от всех бомб и не получить прямых попаданий. Катер получил около 200 пробоин от осколков и снарядов, был разбит форштевень, сместилась рулевая рубка, пробиты цистерны и трубопроводы, заглохли моторы, дифферент на нос достигал 15 градусов. Потери составили 12 моряков. Самолёты израсходовали боезапас и улетели, а на катере ввели в действие моторы и догнали транспорт. За этот бой весь экипаж был награждён орденами и медалями, а катер был преобразован в Гвардейский. Это единственный катер ВМФ СССР, удостоившийся подобной чести.

В сентябре 1944 г. война на Чёрном море завершилась, но катерами МО-4 предстояло выполнить ещё две почётные миссии. В ноябре 1944 г. в Севастополь возвратилась эскадра. На переходе в главную базу флота её сопровождали многочисленные катера МО-4. В феврале 1945 г. катера типа МО-4 были задействованы в охране с моря Ливадийского дворца, где проходила Ялтинская конференция союзников. За вклад в разгром Германии орденом Красного Знамени были награждены 1-й и 4-й Новороссийский, 5-й и 6-й Керченский дивизионы малых охотников. На черноморских МО воевало десять Героев Советского Союза.

Завершающие бои на Балтике

В 1944-45 гг.ситуация на Балтийском море изменилась: наши войска деблокировали Ленинград, начали наступление на всех фронтах, шли бои за освобождение Прибалтики. Финляндия вышла из войны, и корабли КБФ начали активно использовать её базы. Но крупные корабли КБФ оставались в Ленинграде и Кронштадте, а воевали лишь подлодки и «москитный» флот. Коммуникации Балтийского флота растягивались,росло количество перевозимых грузов, возросла нагрузка на катера МО. На них по-прежнему была возложена охрана конвоев, эскорт подлодок, высадка десантов, обеспечение траления и борьба с финскими и немецкими подлодками. Немцы стали активно применять подводные лодки для действий на наших коммуникациях. 30 июля 1944 г. в проливе Бьёркезунд немецкой подводной лодкой был потоплен «МО-105». На её поиск из Койвисто вышел «МО-ЮЗ» под командованием старшего лейтенанта А.П. Коленко. Прибыв на место, он спас 7 моряков из экипажа потопленного катера и начал поиск субмарины. Этот район был мелководным, но лодку обнаружить не удалось. Лишь вечером катер-дымзавесчик КМ-910 сообщил о всплытии лодки. «МО-ЮЗ» атаковал её и сбросил на место погружения несколько серий глубинных бомб (8 больших и 5 малых). Под водой произошёл сильный взрыв, начали всплывать различные предметы, поверхность воды покрылась слоем топлива. А вскоре всплыли шесть подводников. Их взяли в плен и доставили в базу. На допросе командир подлодки «11-250» рассказал, что лодка вооружена новейшими самонаводящимися торпедами Т-5. Её подняли на поверхность, перевели в Кронштадт, поставили в док и извлекли торпеды. Их конструкция была изучена, и советские конструкторы придумали средства для их нейтрализации. 9 января 1945 г. в районе Таллина «МОИ24» потопил подводную лодку «U-679».

За вклад в разгром Германии 1-й дивизион катеров МО стал Гвардейским, а 5-й и 6-й дивизионы были награждены орденами Красного Знамени. На балтийских катерах МО воевали три Героя Советского Союза.

Память

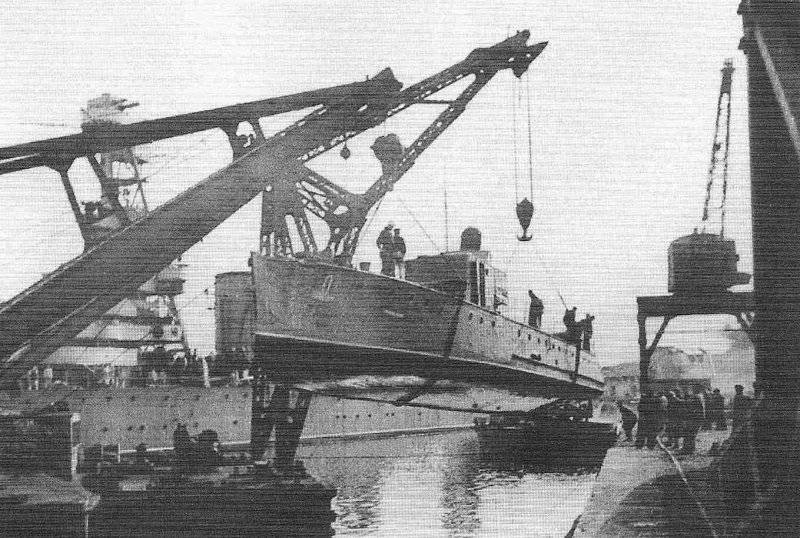

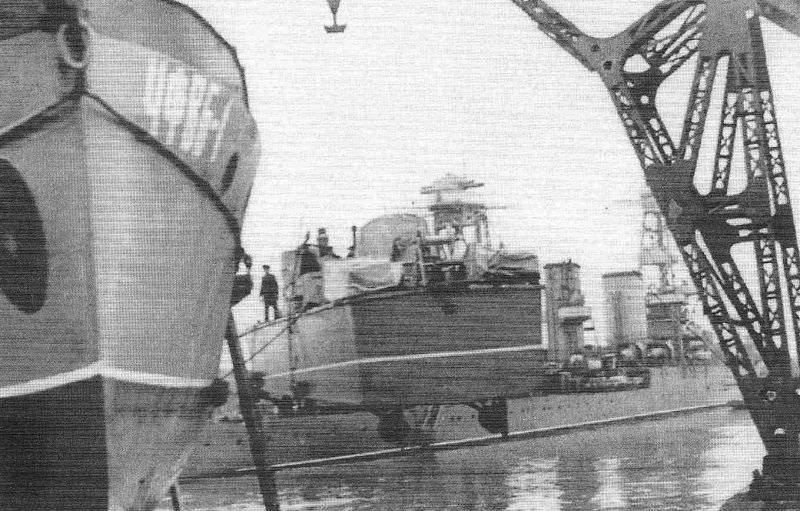

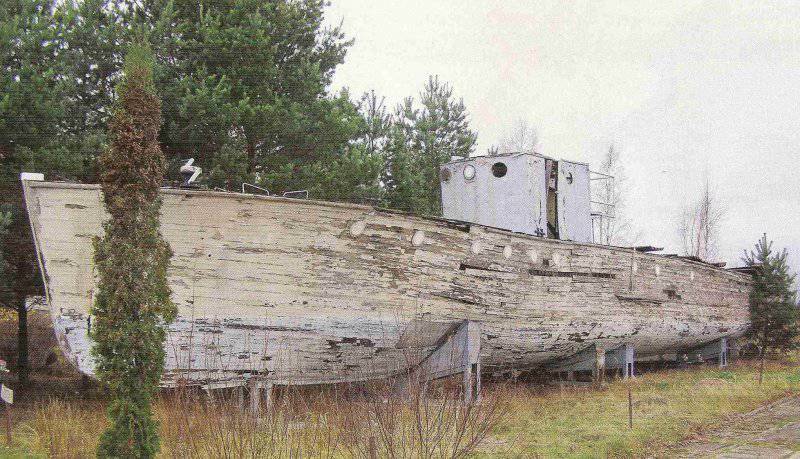

После окончания войны, уцелевшие катера типа МО-4 были переданы в погранохрану. В её составе они продолжали службу до конца 50-х гг. Потом все они были списаны и разобраны.В память о них остался лишь цветной художественный фильм «Морской охотник», вышедший в 1954 г. В нём снималась настоящая «мошка». Но славные дела экипажей «мошек» в годы Великой Отечественной войны не были забыты. В этом большая заслуга ветеранов, которые собирали письма, воспоминания, фотографии и другие реликвии военных лет. Они на добровольных началах создавали комнаты боевой славы, небольшие музеи, публиковали статьи о славных делах катерников.

Особо стоит отметить деятельность Игоря Петровича Чернышёва, который всю войну прошёл на «мошках» на Балтике. Сначала он был старшим помощником, потом командовал катером и соединением

катеров. Он принял участие во многих боях, был неоднократно ранен. После войны он собирал материалы об участии катеров КБФ в войне. Его статьи были опубликованы в газетах «Красная звезда», «Советский флот» и «Краснознамённый Балтийский флот», журналах «Советский моряк», «Советский воин» и «Моделист-конструктор». В 1961 г. вышли его мемуары «На «морском охотнике», в 1981 г. «О друзьях-товарищах».

Всю жизнь посвятил изучению боевой деятельности малых охотников Черноморского флота Владимир Сергеевич Бирюк. В годы войны он служил на «МО-022» и принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, боях за Кавказ, морских

десантах. Им были опубликованы статьи в журнале «Катера и яхты», сборнике «Гангут». В 2005 г. вышло его фундаментальное исследование «Всегда впереди. Малые охотники в войне на Чёрном море.1941-1944». Он отмечал, что историки уделяли действиям МО незаслуженно малое внимание и старался восполнить этот пробел.

С помощью ветеранов-катерников в СССР удалось сохранить два малых охотника типа МО-4. На «Малой земле» в Новороссийске был установлен Гвардейский «МО-065» Черноморского флота. В музее «Дорога Жизни» в посёлке Осиновец Ленинградской области поставили «МО-125» Ладожской флотилии. К сожалению, время безжалостно, и сейчас возникла реальная угроза потери этих уникальных реликвий Великой Отечественной войны. Мы не должны это допустить, потомки нам не этого не простят.

Тактико-технические характеристики малого охотника типа МО-4