Морские охотники за подводными лодками

Часть III Американские охотники за подводными лодками типов «РС» и «SC»

Большой охотник американской постройки типа SC в составе ВМФ СССР. Тихоокеанский флот, Советская гавань. 1951 г.

В 1937 году ВМС США был объявлен конкурс на лучшую конструкцию большого и малого охотников за подводными лодками, в котором приняли участие конструкторские коллективы как Управления кораблестроения ВМС (Bureau of Construction and Repair), так и частные судостроительные фирмы.

Наилучшим признали проект представителя Управления кораблестроения кептена А.Л. Своссея. Его охотник «SC-453» (SC — Submarine Chaser) и приняли в качестве образца для постройки одной из крупнейших серий боевых кораблей периода второй мировой войны. Новый корабль превосходил свой прототип — «110-футовый охотник» периода первой мировой войны, по ширине и обладал значительно большим водоизмещением — 136 т, при полной нагрузке вместо 85 т. Главная энергетическая установка из двух авиационных (дирижабельных) дизелей типа «панкейк» мощностью по 1200 л.с. каждый обеспечивала скорость до 22 узлов вместо 18 у старых охотников. Однако трудности с массовыми поставками этих дизелей привели к тому, что более половины всех построенных SC (231 из 438 единиц) пришлось оснастить двумя дизелями фирмы «Дженерал моторе» мощностью по 500 л. с, что позволяло развивать скорость до 16 узлов, что было меньше надводной скорости большинства подводных лодок того периода.

Новый охотник также выполнялся в деревянном корпусе, который в средней части усиливался стальными элементами для обеспечения установки дизелей. Более плоские обводы кормовой оконечности позволяли уменьшить сопротивление воды на больших скоростях.

Артиллерийское вооружение корабля первоначально включало одну лёгкую, но универсальную артиллерийскую установку с 76-мм орудием длиной всего в 23 калибра, хотя подводные лодки периода второй мировой войны вооружались орудиями с гораздо более высокими баллистическими качествами. В связи с этим уже в 1943 году приняли иной состав артиллерийского вооружения: одну 76-мм универсальную палубную артиллерийскую установку с орудием длиной в 50 калибров и три 20-мм автомата «Эрликон». Однако уже в следующем году 76-мм артустановку заменили на 40-мм зенитный автомат «Бофорс», обладавший гораздо более высокой огневой производительностью.

Одновременно с артиллерийским усиливали и противолодочное вооружением охотников. В 1942 году в США по образу английского штокового бомбомета «Хеджехог» («Ёж») разработали специально для малых противолодочных кораблей и катеров облегченный реактивный бомбомёт «Маустрап» («Мышеловка»). Этот бомбомет был предельно прост по своей конструкции — четыре реактивные глубинные бомбы массой по 39 кг размещались на неподвижной складывающейся стальной раме пускового устройства и выстреливались залпом на дистанцию до 300 м. Рассеивание бомб в залпе достигало 75 м. Взрыв происходил при срабатывании ударного контактного взрывателя одной из бомб лишь в случае её прямого попадания в корпус подводной лодки.

Устанавливать тяжелые бомбы на раму пускового устройства при интенсивной качке небольшого корабля или катера было очень трудно и небезопасно. Поэтому их заменили на меньшие по размерам, массой 29,5 кг, содержащие 16 кг ВВ типа «Торпекс». С помощью весьма несовершенной «Мышеловки» за всю войну не удалось потопить ни одной подводной лодки. Тем не менее охотники типа «SC» при своих достаточно хороших мореходных качествах хотя и не стали результативным по числу потопленных подлодок противолодочным средством, но позволили существенно сократить потери судоходства у атлантического побережья США, в Мексиканском заливе и т. п. в напряжённые для союзников месяцы 1942-43 годов.

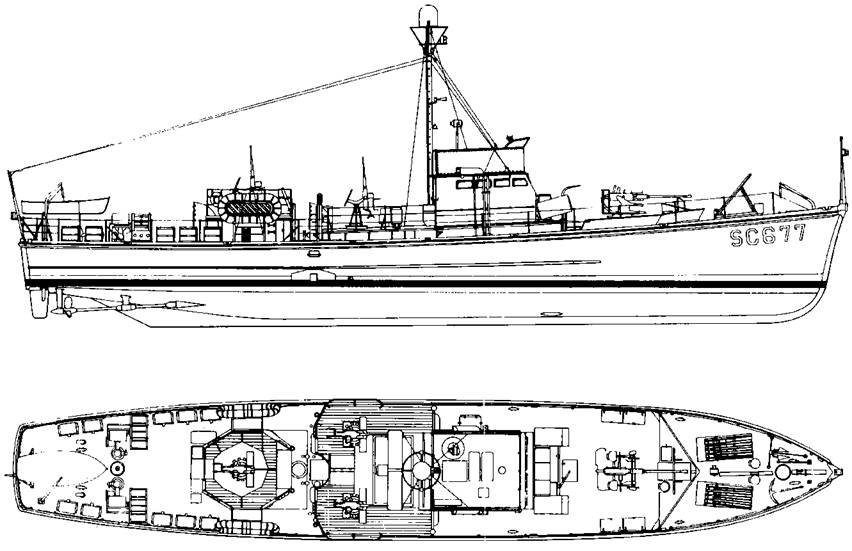

Американский большой охотник за подводными лодками типа SC (SC-677). 1945 г.

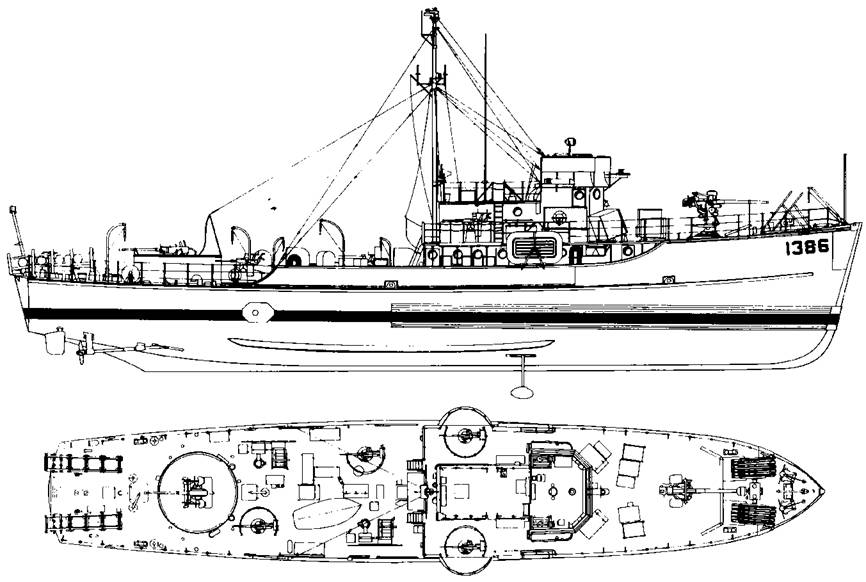

Американский большой охотник за подводными лодками типа PCS (PCS-1386). 1944 г.

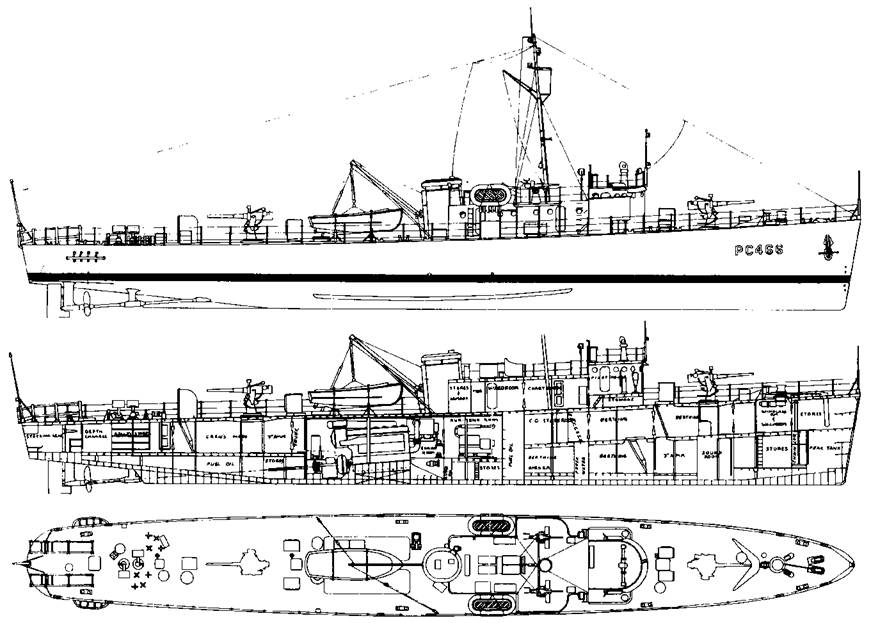

Американский большой охотник за подводными лодками типа PS (PS-466J. 1944 г. (Наружный вид, продольный разрез и вид сверху)

Американцы широко поставляли охотники типа «SC» и по ленд-лизу — более 200 кораблей этого типа поступили в разные союзные страны, в том числе 74 единицы и в СССР. Стоимость серийного корабля составляла 500000 долларов США.

В 1937 году на конкурсе одновременно с «SC» выбирался проект и болеее крупного 400-тонного противолодочного корабля типа «PC» — Patrol Craft (патрульный корабль). В конкурсе победу одержал проект фирмы «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг», по которому она построила охотник «РС-451». Однако несколько позже появился улучшенный проект «173-футового» охотника «РС-452» (руководитель проекта кептэн Е.С. Кохрэйн), который приняли образцом для крупносерийной постройки.

Для этих кораблей Управление кораблестроения выбрало гладкопалубный стальной корпус, хотя и подвергавшийся более интенсивному заливанию и забрызгиванию волнами в штормовом море, чем корпус с полубачной архитектурой, но обеспечивавший и более высокую скорость перегруженному кораблю в этих условиях.

Охотники типа «PC» комплектовали дизелями, спроектированными и выпускавшимися для подводных лодок. Наибольшая проектная скорость определялась в 22 узла, но в действительности не превышала 18,5-19 узлов. Это являлось следствием существенной перегрузки.

В состав артиллерийского вооружения первоначально входили две палубные универсальные артиллерийские установки с 76-мм орудиями длиной 50 калибров. Однако впоследствии на большинстве «PC» вместо кормовой 76-мм артустановки размещали 40-мм автомат. В состав противолодочного вооружения входили, помимо обычных бомбометов и бомбосбрасывателей, все те же, что и на «SC» два реактивных бомбомёта «Маустрап».

Следует особо отметить развитое и весьма совершенное на тот период радиолокационное и гидроакустическое вооружение охотников типов «PC» и «SC», их средства автоматизации управления кораблём и хорошие условия обитаемости.

К 9 декабря 1941 года (к моменту рейда японцев на Пирл-Харбор) в строю ВМС США находилось лишь три «SC» и два «PC». Однако на многочисленных частных верфях уже были размещены ещё более многочисленные заказы. Шестнадцать различных фирм строили охотники типа «PC», а сорок пять типа «SC». Лозунг — «60 кораблей в 60 дней», выдвинутый в апреле 1942 года, повлёк за собой спуск на воду в течение менее чем месяца 33 «PC» и 34 «SC».

В 1942 г. по предложению кептэна А.Л. Своссея было принято решение о постройке 90 «180-футовых» базовых тральщиков типа «YMS» в качестве охотников за подводными лодками «PCS» — Patrol Craft Subchaser.

По сравнению с охотниками типа «PC», эти корабли при аналогичном вооружении и близком водоизмещении имели деревянные корпуса полубачной архитектуры с меньшим удлинением и в 3 раза менее мощные главные механизмы (2 дизеля «Дженерал Моторс» по 500 л.с. каждый), а стало быть, и меньшую скорость — до 14,5 узлов. Решение о постройке охотников типа типа «PCS» носило вынужденный характер, и по своим боевым возможностям они несколько уступали кораблям типа «PC», однако превосходили их по мореходности и взрывоударостойкости.

Следует отметить, что «PCS» стоили дешевле, чем «PC» (723000 против 1 600000 долларов) и были значительно проще в постройке. Первоначально «PCS» предлагались по «ленд-лизу» и Британскому флоту, который в силу ряда причин в итоге отказался от их получения. Как охотники за подводными лодками «PCS» не нашли себе места в составе ВМС США, и 51 из 59 построенных кораблей подверглись переоборудованию в корабли гидроакустического наблюдения (28 ед.), корабли управления и связи (13 ед.) и т. п.

В 1942 г. темпы постройки охотников за подводными лодками ещё более возросли, и в дальнейшем, с августа 1943 года, когда потребность в малых противолодочных кораблях для ВМС США несколько сократилась, часть заказов на их постройку отменили.

Что же касается охотников типа «PC», то флотом США от промышленности всего было принято 343 корабля этого типа. Как и охотники типа «SC», они также поставлялись ВМС союзных США стран (46 ед.), но в нашу страну не поступали.

Проект 122 — большие охотники за подводными лодками

Мореходный, однопалубный, дизельный, трехвинтовой большой охотник за подводными лодками с надстройкой в носовой части. Предназначен: для поиска и уничтожения подводных лодок противника; для конвоирования транспортов на прибрежных коммуникациях. Кроме того, корабль может быть использован: для несения дозорной службы, службы наблюдения и связи; для первоначальной поддержки десанта; для постановки мин.

Проект 122 — большие охотники за подводными лодками

Проект 122 — большие охотники за подводными лодками

Согласно проекту корпус БО был выполнен гладкопалубным с некоторой седловатостью в средней части и небольшим подъемом палубы к носовой части. Кроме носовой надстройки, трубы и тумб под зенитные орудия (пулеметы) над верхней палубой не имелось значительных по объему конструкций, что делало силуэт БО малозаметным, несмотря на сравнительно высокий надводный борт.

Корпус корабля подразделялся вертикальными поперечными переборками на 11 отсеков. Только переборка по 27 шп. имела вырез с водонепроницаемой дверью, причем сам вырез располагался над топливной цистерной, выше так называемой линии аварийных напоров. Корпус имел второе дно, которое простиралось от 4 шп. до ахтерштевня.

Согласно первоначальному проекту набранный по продольной системе корпус выполнялся сварным. Позже на молотовском судостроительном заводе №402 сварной корпус заменили клепаным.

Средняя толщина наружной обшивки корпуса и основных продольных связей, изготовлявшихся из низколегированной стали, составляла 3-4 мм. Толщина палубного стрингера — 16 мм. Бронирование отсутствовало.

Внутреннее расположение корпуса было следующим: I отсек — форпик; II — погреб боезапаса носового 76-мм орудия; III — кубрик экипажа (на 7 человек) с рубкой гидроакустика и подпалубной кладовой мокрой провизии; IV — кают-компания; V — каюты комсостава и коридор в кают-компанию; VI — носовое машинное отделение; VII — кормовое машинное отделение; VIII — кубрик экипажа (на 16 человек); IX — помещение старшин (на 10 человек); X — погреб глубинных бомб и боезапаса кормовых 37-мм автоматов; XI — румпельное отделение. Жилые помещения имели бортовую теплоизоляцию.

В надстройке размещались штурманская рубка, радиорубка, каюты командира и старшего помощника, камбуз, гальюн, тамбур, рубка шифровальщика. Над штурманской рубкой размещался ходовой мостик, обнесенный парусиной (на I серии), затем — металлической защитой (на II серии).

В качестве главной энергетической установки были приняты три дизеля типа 9Д (38-К-8) Коломенского завода им. Куйбышева. Два из них размещались в двух машинных отделениях, разделенных водонепроницаемой переборкой, а третий, работавший на средний винт, располагался в носовом машинном отделении вместе со вспомогательным паровым котлом-отопителем системы Шухова. Масса каждого двигателя составляла 11,6 т.

Топливо — соляр — заливалось в цистерны, находившиеся в средней части корабля. Для подачи топлива служили три циркуляционных центробежных насоса ВЦН-76 производительностью по 50 т/ч. Обслуживали дизели три масляных шестеренчатых насоса: производительностью по 13 т/ч (два) и 16 т/ч (один резервный) и три холодильника с охлаждающей поверхностью по 13 м2 каждый.

Запас топлива: нормальный — 15,88 т, полный — 16,0 т, наибольший — 18,0 т. Расход топлива в час: на полном ходу 597 кг, на экономичном ходу — 125 кг. Расход на милю: на полном ходу — 26,0 кг, на экономичном ходу — 10,3 кг. Запас питательной воды составлял 4,5 т, запас мытьевой и питьевой воды — 5,15 т. Имелось два дизель-генератора постоянного тока напряжением 220 В и мощностью 18,5 кВт.

Имелись три нефтяных шестеренчатых насоса — производительностью 770 л/ч (два) и 3 т/ч (один — резервный); два центробежных пожарно-напорных насоса 1,5НКУ производительностью по 20 т/ч. Водоотливные средства: пять водоструйных эжекторов производительностью 10 т/ч. Также устанавливался один электрокомпрессор типа 2-ОК-1 производительностью 20 м3/ч, один аварийный (0,18 м3/ч) и второй, ручной компрессор типа РК-30 производительностью 2,4 м3/ч.

Время подготовки машин к походу: нормальное — 20 мин, ускоренное — 10 мин. Скорость наибольшего хода 23,2 уз., полного — 22,9 уз., экономического — 12,1 уз. Дальность плавания: полным ходом 690 миль, экономическим — 1750 миль.

Во второй серии проекта 122-а устанавливались два двухтактных нереверсивных с V-образным расположением цилиндров дизельных двигателя 12-278-А мощностью по 1200 л.с. при 750 об./мин установлены поэшелонно, аналогично отечественным 9Д. Запас топлива: полный — 15 т, наибольший — 17 т. Расход топлива в час: на максимальном ходу — 0,729 т, на экономическом — 0,072 т; расход на милю: на полном ходу — 32,5 кг, на экономическом ходу — 8 кг.

Время приготовления машин к походу: нормальное 55 мин, ускоренное — 40 мин. Скорость наибольшего хода 22,4 уз., полного хода — 18 уз., экономического хода — 9 уз. на одном среднем двигателе. Дальность плавания полным ходом составляла 460 миль, экономическим — 1900 миль. Имелось два дизель-генератора модели 3-71 на 25 кВт при 230 В. Запас мытьевой и питьевой воды -10 т.

Диаметр бортовых гребных винтов составлял 1773 мм, среднего — 1695 мм.

Артиллерийское вооружение включало одно 76-мм артиллерийское орудие 34-К и три 12,7-мм пулемета ДШК.

Артиллерийская установка главного калибра размещалась на баке БО и имела противопульный и противоосколочный щит коробчатого сечения. Наибольший угол возвышения составлял 85°, снижения — 5°. Горизонтальная дальность стрельбы достигала 76 кбт (14,1 км), высотная — 9,3 км. Углы обстрела составляли 0-150° на оба борта. Скорострельность при подаче снарядов вручную — 15-18 выстр./мин. Боезапас по норме составлял 200 выстрелов и по вместимости погребов — 260. Вместимость кранцев первых выстрелов — 10 снарядов. Для управления огнем орудия 34-К имелся дальномер ДМ-1,5 (база 1,5 м, увеличение — 13-14 крат, пределы измерения дистанции от 5 до 120 кбт).

В конце 1941 г. на БО установили по два 37-мм автомата 70-К. Они имели наибольшие углы возвышения 85° и снижения — 5°. Горизонтальная дальность стрельбы — 43 кбт (8 км), высотная — 4 км. Расположение — «шахматное». Орудие №1 (правый борт) имело углы обстрела 5-176° по правому борту и 45-130° — по левому, а орудие №2 (левый борт) — 58-135° по правому борту, и 5°-180° — по левому. При угле возвышения 40° и более — обстрел круговой. Скорострельность составляла 150 выстр./мин, боезапас по норме и по вместимости погребов — 2000. Длина непрерывной очереди у 70-К достигала 100 выстрелов. Охлаждение — воздушное.

Три зенитных пулемета ДШК установили на тумбах позади трубы: два побортно и один — в диаметральной плоскости ближе к корме. Дальность горизонтальной стрельбы 7 км, высотной — 3,5 км. Боезапас по вместимости погребов — 9000 выстрелов.

Универсальная артиллерийская установка 90-К калибра 85-мм устанавливалась на большие охотники II серии. Наибольший угол возвышения установки 90-К 85° и снижения — 5°. Углы обстрела составляли 0-145° на оба борта (при угле возвышения 45° и выше — 0-150°). При этом горизонтальная дальность стрельбы достигала 15,65 км, а высотная — 10,5 км. Скорострельность установки — 25 выстр./мин. Боезапас по норме — 205 выстрелов и по вместимости погребов — 219, в кранцах первых выстрелов на баке — 11 снарядов. Для управления огнем добавилась стереотруба БСТ-1.

На БО второй серии орудия 70-К устанавливались в диаметральной плоскости и имели углы обстрела: орудие №1 — 25-180° на оба борта, а №2 — 20-180° на оба борта. Скорострельность — 160 выстр./мин, боезапас по норме сократился до 1200.

Количество зенитных пулеметов на БО второй серии — 2 спаренных. В отдельных случаях эти пулеметы были заменены спаренными пулеметами системы «Браунинг-Кольт» на турелях. Наибольший угол возвышения составлял 90°, снижения — 10°. Их скорострельность достигала 500 выстр./мин, а боезапас — 1200 выстрелов. Вместимость кранцев первых выстрелов составила 80 на каждую пару.

Противолодочное вооружение БО проекта 122-а I серии — глубинные бомбы М-1 (48 шт.) и Б-1 (24 шт.), которые хранились в бомбовом погребе и бомбосбрасывателях. На кораблях II серии — 25 бомб М-1 и 30 Б-1. Поначалу устанавливались два бомбосбрасывателя (один для больших глубинных бомб, второй — для малых); на кораблях II серии бомбосбрасыватель для больших бомб Б-1 заменили на два бомбомета БМБ-1.

Минно-тральное вооружение — катерные параван-тралы КПТ-1 — появилось только на кораблях II серии. В штате кораблей числилась подрывная партия третьего разряда; ее имущество хранилось в бомбовом погребе.

Химическое вооружение по проекту включало кормовую дымаппаратуру ДА-3 (один комплект) и 14 морских дымовых шашек (МДШ). Время непрерывного действия ДА-3 — 15 мин, производительность — 20 кг/мин. Дымообразующее вещество — 300 кг смеси C-IV в резервуарах, 200 кг смеси C-IV — в бочках (раствор сернистого ангидрида в хлорсульфоновой кислоте).

В качестве противохимической защиты применялись защитная одежда и твердое дегазирующее вещество (200 кг хлорной извести).

Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение

Большие охотники проекта 122а оснащались радиопередатчиком «Бриз» (позже «Бухта-2»), радиоприемником «Метель», радиоприемниками «Рейд» (УКВ) и «Дозор». Кроме того, имелась переносная армейская радиостанция типа РБ, обеспечивавшая двустороннюю радиосвязь в диапазоне радиоволн 50-200 м в режиме телеграфии (до 12 км) и телефонии (до 8 км).

Все БО оснащались радиопеленгаторами «Градус-К». Диапазон их волн составлял 400-4000 м, точность пеленгования +1,5 град., длительность непрерывной работы 30-40 ч.

С 1942 г. на БО стала устанавливаться гидроакустическая станция «Тамир-1». На ходу до 6 уз. эта ГАС обеспечивала дальность обнаружения подводных лодок в режимах эхопеленгования и шумопеленгования — 3-5 кбт. Ошибки определения координат цели: по дальности — 1% от расстояния, по курсовому углу в режиме эхопеленгования — 3°, по курсовому углу в режиме шумопеленгования — 2°.

На части БО устанавливались британские ГАС «Асдик», на некоторых — ГАС типа 134а. В 1944 г. была принята на вооружение станция «Тамир-9». Она отличалась от «Тамир-1» наличием рекордера, автомата посылок и обтекателя излучателя.

В соответствии с проектом, на БО I серии были установлены магнитные компасы ГО-1 и вертушечные лаги «ГО марка III, модель 1».С 1942 г. большие охотники стали оснащать лагами «ГО марка-III упрощенный» (комплектация СМТ) общим весом до 140 кг и с указанием только пройденного расстояния, без выработки хода.

Судовые системы и вспомогательное оборудование

Балансирный руль находился в диаметральной плоскости, а его нижняя кромка не выступала за лопасти винтов. Привод управления рулем был принят по типу Девиса.

Шлюпочное устройство БО по проекту состояло из одного четырехвесельного яла и заваливаемой грузовой стрелы. Стрела также использовалась для погрузки мин и боезапаса.

Швартовное устройство включало 8 кнехтов и такое же количество палубных клюзов и киповых планок (без роульсов). Стальной трос и кранцы выдавались по нормам снабжения однотипных боевых кораблей.

Буксирное устройство имело носовой и кормовой клюзы и вьюшку с тросом, установленную на правом борту в районе кормового 37-мм автомата. В качестве якорного устройства в проекте предусмотрены находившийся в носовой части якорный электрический шпиль с дисками трения и два якоря Холла. Длина якорных цепей — по 100 м.

«Большой охотник», как разновидность малого противолодочного корабля (концепцию сформулировали еще в 20-х гг. — «искатель подводных лодок»), в нашей стране создали буквально накануне Великой Отечественной войны. В те годы, учитывая возрастающую роль подводных сил в вооруженной борьбе на море и необходимость усиления и совершенствования сил и средств противолодочной обороны, руководством Военно-Морского флота СССР было принято решение о создании нового подкласса боевых кораблей — больших охотников за подводными лодками.

Основной задачей, возлагаемой на эти корабли, являлось несение дозорной и охранной службы в ближней зоне наших военно-морских баз и на путях развертывания сил флота. Предполагалось, что это будет достаточно мореходный и быстроходный корабль, с увеличенной дальностью плавания, небольшого водоизмещения, который был бы способен нести современное по тому времени вооружение для борьбы с подводными лодками. Строившиеся тогда катера — малые охотники типа МО-IV с деревянными корпусами этим требованиям удовлетворить уже не могли.

Конструкторское бюро Балтийского завода в 1938-1939 гг. разработало проект корабля морской пограничной охраны под №115. Заинтересованное в подобном корабле руководство Наркомата ВМФ поручило конструкторскому бюро в г. Горьком (ЦКБ-51) переработать его с довооружением гидроакустической станцией типа «Тамир». Новый проект получил №122.

В 1940 г. Военно-морской академией было выполнено техническое обоснование к большому охотнику, предназначенному «для эскортирования и действий по вызову вне районов базы».

Требования ВМФ предусматривали:

вооружение корабля двумя 76-мм орудиями, большими (18-24 шт.) и малыми (36-48 шт.) глубинными бомбами;

скорость полного хода 22-24 уз, дальность плавания 2500 миль, мореходность до 7-8 баллов;

водоизмещение 275-325 т.

Эти элементы в большей мере определялись уже готовым пр. 122. Зеленодольский завод №340 и завод №300 («Ленинская кузница») в Киеве с 1939-40 гг. уже вели постройку серии больших охотников (соответственно 6 и 4 единицы). Параллельно с постройкой осуществлялась и корректировка проекта в ЦКБ-51. «Артиллерист», головной большой охотник завода №340, сошёл на воду 21 апреля 1940 г., а за ним в том же году, на том же заводе спустили и второй — «Минёр».

Скорректированный пр. 122-а предусматривал вооружение корабля одной 76-мм универсальной артиллерийской установкой 34-К, тремя 12,7-мм пулеметами ДШК и глубинными бомбами (16 больших и 40 малых). Нормальное водоизмещение по проекту равнялось 209 т. скорость 23 уз, дальность плавания 2410 миль. Главные механизмы состояли из трёх дизелей марки 9Д мощностью по 1100 л.с.

Постройку первых серийных кораблей пр. 122-а, задерживавшуюся из-за доработки проекта до начала боевых действий, завершить не успели. Первые два больших охотника «Артиллерист» и «Минер» были готовы к сдаче заказчику в июле 1941 г. Их перевели по Волге в Баку, где, после завершения сдаточных испытаний, в ноябре 1941 г. они вступили в строй Краснознаменной Каспийской флотилии.

В отличие от катеров — малых охотников типа МО-IV, эти корабли со стальными корпусами были значительно крупнее — их водоизмещение превышало 200 т. Это позволило усилить состав вооружения, установить одну 76,2-мм и две 37-мм артиллерийских установки, три 12,7-мм пулемета, бомбосбрасыватели больших и малых глубинных бомб в количестве 20 и 40 штук соответственно.

В качестве средства подводного наблюдения устанавливалась первая отечественная подкильная выдвижная гидроакустическая аппаратура «Тамир». Трехвальная главная энергетическая установка, состоящая из дизелей марки 9Д Коломенского завода мощностью по 1100 л.с., позволяла развивать скорость до 22 уз. и обеспечивала район плавания до 2000 миль.

Однако в ходе испытаний головного корабля «Артиллерист», постройки Зеленодольского завода №340, осенью 1941 г. на Каспийском море выявили и серьезные недостатки. Так, отсутствовал режим малошумного хода (2-4 уз) для прослушивания шумов подводных лодок. Двигатель американской фирмы «Дженерал моторс» мощностью 90 л.с., установленный для режима малого поискового хода, не обеспечивал управляемости корабля. Шумопеленгатор «Посейдон» даже при дрейфе корабля не обеспечивал надёжного обнаружения подводных лодок. Выявили также недостаточную общую прочность сварного корпуса корабля (появилась трещина в наружной обшивке по правому борту). Это требовало подкреплений корпуса.

Доработка проекта №122-а в ЦКБ-51 под руководством Н.Г. Лощинского включала усиление вооружения: установку 85-мм орудия 90-К вместо 76-мм 34-К (снятого с производства), двух автоматов 70-К и двух бомбометов, размещение гидроакустической станции типа «Тамир-3» и замену отечественных дизелей типа 9Д импортными американскими фирмы «Дженерал моторс». Все эти изменения привели к уменьшению начальной поперечной метацентрической высоты с 0,51 до 0,43 м. Специальная комиссия под председательством Ю.А. Шиманского, с участием А.Н. Крылова и В.Л. Поздюнина, установила минимально допустимую величину метацентрической высоты не менее 0,47 м.

Доработанный пр. 122-а с некоторыми изменениями приняли для кораблей заводов №340 и №199, а также для вновь заложенных в 1941-1942 гг. на заводе №402 в Молотовске и на Владивостокской верфи Наркомрыбпрома. На заводе №402, в частности, перешли от сварной обшивки к клепаной, что увеличило массу корпуса на 7 т. По своим кораблестроительным элементам отечественные корабли пр. 122-а не уступали поставлявшимся нашему флоту по ленд-лизу американским охотникам типов PC и PCS, несколько превосходили их по артиллерийскому вооружению и уступали им по совершенству радиолокации и гидроакустики.

Поставки дизельных двигателей фирмы «Дженерал моторс» из США сделали возможным заменить отечественные двигатели иностранными. Документацию на переоборудование разработало ЦКБ-51. Так появилась вторая серия БО проекта 122-а с американскими двигателями.

В интересах скорейшего развёртывания крупносерийной постройки больших охотников руководство Наркомата ВМФ отказалось от пр. 152, разработанного в 1942-1943 гг. в ЦКБ-51. Основным отличием большого охотника этого проекта являлось усиление вооружения до двух 85-мм орудий при увеличении ширины корпуса до 6,2 м и снижении скорости до 20,5 уз.

Однако для сохранения остойчивости при очередной корректировке проекта (пр. 122-бис) на увеличение ширины и снижение скорости серийных охотников всё-таки пришлось пойти. В техническом проекте 122-бис удалось повысить прочность корпуса, мореходность с 6-7 до 9 баллов и несколько усилить вооружение. При этом проектное водоизмещение возросло на 27 т.

В первое послевоенное десятилетие строительство больших охотников, в целом хорошо зарекомендовавших себя в годы войны, продолжалось. Десятилетним планом намечалось построить в 1946-1955 гг. 345 таких кораблей.

Большие охотники за подводными лодками пр. 122-бис строились крупной серией и в нескольких модификациях. При этом изменение тактико-технических элементов касалось вооружения и вызванного им некоторого увеличения главных размерений и обводов корпуса. Гидроакустические станции заменялись на более совершенные образцы, корабли оснащались радиолокационными станциями обнаружения воздушных и надводных целей.

Организация постройки больших охотников пр. 122 бис на заводе имени Горького в г. Зеленодольске осуществлялась поточно-позиционным методом. Это позволяло сдавать флоту ежегодно по 25-30 кораблей. Такая поточная линия по постройке кораблей являлась первой в нашей стране.

Главными конструкторами пр. 122-а в ЦКБ-51 до 1941 г. являлись К.Д. Корнилов, затем Н.Г. Лощинский, а с 1946 по 1948 г. Н.Х. Желязков. Главным конструктором последующей модификации больших охотников по пр. 122-бис стал A.B. Кунахович. Всего на четырех заводах за годы войны заложили 44 больших охотника пр. 122-а. а с учетом 6 зеленодольских, заложенных ещё до войны (четыре заложенных на заводе №300 были уничтожены при оставлении Киева), общее число начатых постройкой до окончания войны кораблей этого проекта составляло 50.

До 1 января 1946 г. вступили в строй 23 корабля: 13 постройки завода №340, 9 — завода №402, 1 — завода №199. 13 охотников пр. 122-а вступили в строй позднее — в 1946-1947 гг. Остальные, в том числе строившиеся во Владивостоке, достраивать не стали.

В 1945 г. на заводе №340 заложили первые большие охотники по проекту 122-бис, строившиеся двумя крупными сериями. Всего с 1939 по 1955 г. было построено и сдано флоту 275 единиц больших охотников за подводными лодками пр. 122 различных его модификаций.

Благодаря своим положительным качествам, особенно возможности многоцелевого использования, БО проекта 122-а и проекта 122-бис привлекали внимание дружественных ВМС которые в результате войны были фактически разгромлены. Первыми «ласточками» оказались БО проекта 122-а ЧФ — «Артиллерист» (БО-101) и «Зенитчик» (БО-104), которые в сентябре-октябре 1948 г. прибыли в Варну и вошли в состав ВМФ Болгарии. С этого времени продажа, передача в аренду, а также строительство по этим проектам по лицензии в других странах осуществлялись до 1966 г.

В соответствии с решением Совета Министров СССР и приказом министра судостроительной промышленности зеленодольское КБ в 1951-1952 гг. разработало техническую документацию для постройки кораблей проекта 122-бис в Польской Народной Республике. Документация в экспортном исполнении готовилась под шифром 125. Однако позже от строительства БО в ПНР по этому проекту отказались.

В начале октября 1953 г, ЦКБ-340 и завод №340 начали подготовку и выпуск технической документации для «заказа 6604» — организации постройки кораблей проекта 122-бис в КНР. В Постановлении Совмина, в частности, предусматривалась передача лицензий, полных комплектов чертежей и технической документации на постройку четырнадцати кораблей, а также поставку в 1955-1956 гг. частей, узлов, механизмов, оборудования и командирование специалистов для оказания технической помощи.

В начале 1955 г. в КНР выехала бригада конструкторов ЦКБ-340: Н.М. Шомин, С.Г. Вялков, А.Г. Шаповалов, В.А. Марков. От завода №340 бригаду инженерно-технических работников и мастеров возглавил главный технолог В.С. Гусев. Ответственным сдатчиком был И.И. Куликов.

Учитывая небольшие размеры своих кораблей, завод №340 сделал на своем заводском плазе и поставил в КНР готовую плазовую разбивку корпусов БО на нескольких щитах бакелизированной фанеры, что значительно упростило и ускорило работу по этому заказу. К концу марта 1955 г. в КНР прибыла большая часть секций и оборудования кораблей, поступавшая прямо на стапели, где уже строились первые два «китайских» БО (зав. №С-8689 и С-0082). Следующие корабли (третий №С-0083 и четвертый №С-7646) поступали в КНР с уже сваренными секциями корпуса, поэтому закладка и сборка осуществлялись быстрее. Первый БО на заводе «Чусин» (зав. №С-8689) был спущен на воду 24 апреля 1955 г., следующий — в мае.

Заводские и государственные испытания этих кораблей начались в III квартале 1955 г. От советских военно-морских специалистов требовалось скомплектовать и обучить личный состав китайских ВМС управлению и обслуживанию лицензионных БО, а также подготовить и дооборудовать полигоны у берегов КНР к приему, испытаниям и базированию этих кораблей. Было принято решение дооборудовать военно-морскую базу Динхай, расположенную на побережье восточнее г. Ханьчжоу.

В том же 1955 году руководство судостроительной промышленности КНР приняло решение построить шесть из 14 кораблей заказа 6604 в районе г. Гуанчжоу для Южного флота китайских ВМС. Строительство этих кораблей было организовано во второй половине 1955 г. на арендных началах на ремонтном заводе ВМС на острове Хуанпу.

В ходе испытаний возникали технические проблемы. Так, в конце заводских ходовых испытаний головного корабля (зав. №С-8689) в Восточно-Китайском море в ноябре месяце все три главных дизеля мощностью по 1100 л.с. не могли набрать полных оборотов, развивали мощность примерно на 10% меньше паспортной. Соответственно, корабль недобирал скорости хода. Советские специалисты-механики затруднялись объяснить это явление, так как на кораблях данного проекта советской постройки, которые испытывались в конце года на Каспийском море и на Волге, всегда легко получали и полную мощность дизелей, и заданную скорость хода.

Тщательное изучение заводских материалов стендовых испытаний, установленных на корабле С-8689 трех дизелей 9Д, показало, что все три машины прошли стендовые ресурсные испытания на полной мощности при температуре всасываемого воздуха около 18°С. Однако в районе Динхая воздух в ноябре нагревался до 25-30°С, поэтому в поступающем в цилиндры дизелей воздухе имелось в том же объеме меньше кислорода. Это обстоятельство было учтено, и на последующих кораблях проблему удалось решить.

В сентябре-октябре 1957 г. комиссия ВМС КНР подписала приемные акты на большие охотники за подводными лодками заказа 6604. Таким образом, к 1957 г. было полностью освоено производство и закончилась постройка 14 БО.

15 августа 1957 г. было подписано соглашение о передаче в аренду на пять лет ВМФ Польши четырех больших охотников за подводными лодками проекта 122-бис. Уже в середине декабря отряд из пяти боевых кораблей советского Балтийского флота (1 ЭМ и 4 БО) прибыл в Гдыню. 15 декабря состоялась торжественная церемония подъема польского флага на больших охотниках: «Zwinny» (DS-45), «Zrecny» (DS-46), «Wytrwaly» (DS-47) и «Grozny» (DS-48).

В 1956-1958 гг. БО проекта 122-бис из состава ЧФ были переданы ВМФ Албании, Румынии, Египта. После 1958 г. два таких корабля (бывшие МПК-160 и МПК-162) сменили своих предшественников проекта 122-а в составе болгарского флота.

В ноябре 1958 г. Индонезии были переданы МПК-455 и МПК-468. Позже, в 1960-1961 гг. ЦКБ-340 разработало документацию на переоборудование кораблей проекта 122-бис на экспорт — проект 06. Модернизация кораблей по этому проекту для передачи Индонезии производилась двумя судоремонтными заводами ВМФ — в г. Севастополе и г. Балаклаве. В основном модернизация состояла в приспособлении корабля к эксплуатации в условиях тропического климата. Система вентиляции была спроектирована на охлаждение воздуха до температуры +30°С для всех жилых помещений и основных постов, значительно увеличена мощность вентиляторов машинных отделений, оборудована рефрижераторная камера. Мощность дизель-генератора увеличилась вдвое (с 25 до 50 кВт), усилилось противолодочное вооружение, были установлены два станка РБУ-1200. Всего было переоборудовано восемь кораблей (зав. №487, 488, 489, 495, 496, 501, 543, 544). Все они в 1962-1963 гг. были перебазированы в Индонезию.

В 1962-1966 гг. большие охотники проекта 122-бис пополнили ВМФ Кубы.

Таким образом, в период с 1947 по 1966 г. в иностранные флоты было передано более 50 кораблей проектов 122-а и 122-бис и еще 14 построено в КНР по лицензии.

В составе отечественного ВМФ большие охотники пр. 122 оставались до конца 60-х годов.

Первые, головные корабли серии ОХТ-1 и ОХТ-2 в конце 1940 г. вошли в состав погранохраны НКВД Прибалтийского округа и стали числиться ПСКР 3 ранга. В январе 1941 г. их переименовали соответственно в «Топаз» и «Коралл», а 22 июня 2-й Балтийский отряд пограничных судов на основании распоряжения наркома Военно-Морского Флота был передан в подчинение КБФ. Охотники вошли в состав отдельных дивизионов базовых СКР. Боевой путь «Топаза» оказался недолгим: в августе 1941 г. он погиб во время Таллиннского перехода.

К августу 1942 г. произошло пополнение корабельного состава флотилии пришедшими из Зеленодольска вновь построенными БО: «Артиллерист», «Минер» и «Торпедист». Позднее в ее состав вошли: «Боцман», «Зенитчик», «Дальномерщик», «Прожекторист», «Наводчик» и «Огнеметчик».

27 октября 1942 г. танкер «Агмалы оглы» (водоизмещение 800 т) доставил из Баку на Астраханский рейд горючее. В это время налетели самолеты противника. Одна из бомб угодила в мостик танкера, начался пожар. Неуправляемое судно село на мель. В этот критический момент на помощь терпящему бедствие танкеру подоспели военные корабли — БО «Артиллерист» и «Минер», плавучие зенитные батареи. Огнем своих пушек и пулеметов рассеяли вражескую авиацию, уничтожив при этом один бомбардировщик. Затем началось спасение танкера, а «Артиллерист» и «Минер» с 29 по 31 октября несли охрану поврежденного судна и вели работы по снятию его с мели.

Месяц спустя, 31 октября, «Минер» нес дозор на двенадцатифутовом рейде. В 16.15 сигнальщик доложил о появлении семи Ju-88. Они шли со стороны заходящего солнца, маскируясь в его лучах. Сброшенные бомбы не причинили кораблю вреда, а один из самолётов был сбит огнем пулеметов.

15 ноября БО «Артиллерист» вместе с двумя плавучими зенитными батареями конвоировал танкер «Кулибеков», на буксире последнего были землесос и два мотобота. Четыре Ju-88 атаковали танкер, который от близких разрывов бомб получил серьезные повреждения и начал погружаться. На помощь подошел «Артиллерист». С тонущего судна было снято 43 человека. При отражении воздушной атаки удалось подбить два самолета противника.

Большой охотник за подводными лодками БО-107 («Марсовый») 22 июля 1943 г. вошел в качестве сторожевого корабля в состав Онежской военной флотилии, дислоцировавшейся на Вытегру. К осени линия фронта проходила по прежним оборонительным рубежам, противник продолжал удерживать западное побережье Онежского озера от города Повенец до реки Ошта. 10 октября корабли флотилии, в том числе БО «Марсовый», приняли участие в артиллерийском обстреле сооружений и плавучих средств противника в районе деревни Щелики. В 6.00 утра большой охотник и катера вышли из устья Вытегры на мыс Самбо, где они должны были стать на огневые позиции. Ветер был зюйд-вест 4 балла, волна — 3 балла, видимость — 30 кбт. Головным шел «Марсовый», имея ход 17,5 уз.

Прибыв в район, катера уменьшили ход до 13 уз. и начали маневрировать, ожидая сигнала для начала артиллерийского обстрела. Плавучих средств противника у пристани Щелики обнаружено не было.

В 6.56 корабли отряда получили приказ об открытии огня и начали пристрелку по видимым пристанским сооружениям в деревне Щелики. После первого залпа на пристани загорелись деревянные строения. Переменив огневую позицию, катера начали перезарядку установок реактивных снарядов.

Через 9 минут батареи противника открыли огонь. Осколками снаряда был поврежден торпедный катер ТКА-83. В 7.38 «Марсовый» начал перестрелку с вражескими батареями, стрелявшими с мыса Самбо и от деревни Щелики, стараясь отвлечь их огонь от наших торпедных катеров. Тогда батарея, стрелявшая с мыса Часовня, перенесла огонь на «Марсовый», двухорудийным залпом захватила его в «вилку» и повела стрельбу на поражение. Корабль, в свою очередь, усилил огонь по этой батарее, и она, выпустив 25 снарядов, замолчала. Продолжая маневрировать, «Марсовый» вышел из зоны обстрела.

Ветер свежел, доходя до 6 баллов, и волна значительно усиливалась. «Марсовый» подошел к ТКА-83 и взял его на буксир. В 8.30 с командного пункта поступил сигнал о прекращении обстрела и возвращении в базу.

Всего катера выпустили 96 снарядов, из них 38 реактивных. При этом были подавлены неприятельские батареи на мысе Самбо и в районе деревни Подщелье, сожжена пристань и разрушены пристанские сооружения в деревне Щелики.

Подводя итоги этой операции, командующий флотилией, в частности, указал: «Решение командира катера «Марсовый» взять на буксир поврежденный ТКА-83 под огнем противника являлось неверным, так как скопление катеров облегчало противнику вести по ним сосредоточенный огонь… Для постановки дымовой завесы дымаппаратура на катерах использовалась не полностью, а на «Марсовом» совсем не была заряжена».

25-26 октября большой охотник участвовал в высадке разведчиков на побережье, занятое противником. Операция прошла успешно. Этим были закончены боевые действия флотилии на озере в 1943 г. На зиму «Марсовый» остался в Онежском озере для обороны побережья от десантных и диверсионных сил противника.

К началу боевых действий флотилии в 1944 г. «Марсовый» входил в состав 4-го отряда сторожевых катеров. В начале июня он участвовал в составе отряда кораблей поддержки в разведке расположения огневых средств и батарей береговой обороны противника в районе мыс Самбо-мыс Сухой Нос. Корабль определял координаты стрелявших неприятельских батарей и держал связь со штабом флотилии.

Летом 1944 г. «Марсовый» принимал участие в боевых действиях по изгнанию противника с Онежского озера: 20-21 июня осуществлял разведку в связи с отходом неприятельских войск на правый берег реки Свирь, 25 июня участвовал в поиске плавсредств противника у бухт Шокша и Деревянская, 27-28 июня обеспечивал высадку десанта на западное побережье озера.

Согласно циркуляру начальника Главного морского штаба от 7 июля сторожевой катер «Марсовый» надлежало передать в состав Черноморского флота. 8 июля он прибыл из Петрозаводска на Вытегру, через три дня отправился по Мариинской водной системе в Рыбинск, а затем — в город Сарепту.

Перевод больших охотников на Черное море. В ходе Великой Отечественной войны была выполнена операция по транспортировке пяти больших охотников проекта 122-а с одного морского театра (Каспийского моря и Онежского озера) на другой (Черное море). Вся операция по переводу кораблей длилась с октября 1943 по август 1944 г.

Из Астрахани и Вытегры в Сарепту под Сталинградом все корабли пришли своим ходом. Здесь на заводе №264 (бывшая Красноармейская верфь) был переоборудован слип, с помощью которого БО были подняты на берег. По предварительному расчету, их вес не должен был превышать 157 т. При демонтаже и разгрузке с кораблей снимались артиллерийские системы, весь боезапас, дымовая аппаратура, химическое имущество, якорь и якорные цепи, мачта, топливо, все запасы и т.д. Заводка кораблей на кильблоки производилась вручную на пеньковых концах. После подъема на берег на трех тележках с кораблей снимались также руль и гребные винты. Дополнительно были проведены расчеты напряжений при общем изгибе в конструкциях корпуса от действия опорных реакций тележек, которые не превышали допускаемых. После погрузки на транспортер было установлено, что действительный вес БО (ввиду неполной разгрузки) превышал расчетный и находился в пределах 170-187 т.

Далее они были погружены на 240-тонные транспортеры и по железной дороге доставлены в Калач-на-Дону.

На берегу Дона была выбрана низина, затапливаемая весной, куда проложили разгрузочный тупик, подходящий непосредственно к урезу воды. На корабли с помощью железнодорожного крана установили артиллерийское вооружение и поставили в феврале 1944 г. один за другим «в кильватер» в расчете, что при половодье они всплывут. Однако вопреки долговременному прогнозу в тот год оказалось мало воды вследствие незначительного количества осадков и раннего таяния снега. Корабли до середины апреля не всплыли, и их пришлось поднимать на понтонах, переоборудованных из барж. Затем охотников на буксире перевели в Ростов-на-Дону, где и передали Черноморскому флоту. Через Азовское море и Керченский пролив корабли шли уже своим ходом.

Вторым путем БО специальными эшелонами доставлялись по железной дороге прямо до города Ейска на Азовском море. Продолжительность перевозки составила трое суток. Для спуска кораблей на воду в Ейском порту в мае-июне 1944 г. было сооружено специальное спусковое устройство, расположенное в восточной части мола на продолжении подъездного железнодорожного тупика хлебного причала. Спуск кораблей на воду был предусмотрен без перегрузки прямо на железнодорожных платформах, для чего в воду было уложено 110 м железнодорожного пути. В августе операция была успешно завершена.

1 июля 1944 года в 5.00 большие охотники 2-го дивизиона (БО-102 «Минер», БО-103 «Торпедист», БО-101 «Артиллерист», БО-104 «Зенитчик», БО-105 «Боцман») вышли из Ейска в Тамань. Там к ним присоединился «Марсовый», который тоже вошел во 2-й Варненский дивизион больших охотников Черноморского флота.

28 августа БО-103 и БО-106 осуществляли охранение базовых тральщиков на переходе из Новороссийска в Севастополь. На следующий день эти охотники вместе с другими кораблями отряда вышли из Севастополя в Одессу, куда прибыли 30 августа в 9.30. На кораблях находился 331 матрос для захваченных румынских кораблей и 333 бойца 393-го отдельного батальона морской пехоты. После небольшого отдыха и мелкого ремонта 1 сентября большие охотники вышли из Одессы в Тендру и оттуда в Констанцу.

На Северном флоте большие охотники 122-го проекта занимались будничной военной работой, а ее хватало. Осваивать новые корабли, район плавания, благоустраиваться в базах было некогда, и это зачастую сказывалось на боевой службе. В связи с активизацией боевых действий вражеских ПЛ в Заполярье командование СФ усилило оборону морских коммуникаций. Были созданы Иоканьгская и Карская военно-морские базы, где базировалось несколько БО. Теперь суда сопровождались специальными противолодочными кораблями, имеющими на вооружении гидроакустическую аппаратуру и бомбометы.

БО-150 «Моторист» вошел в состав флота 4 ноября 1944 г., а 7 декабря уже задействован в противолодочных операциях севернее Кильдина. БО-141 «Кировец» был сдан в середине лета 1944 г., а в ноябре шел в охранении конвоя ЮВ-5.

БО-142 15 сентября 1944 г. участвовал в охранении конвоя ДВ-2. Но из-за плохой погоды (ветер 5-6 баллов, море 3-4 балла, пасмурно, температура +3°С) и неполадок в механизмах корабль с разрешения командира конвоя 16 сентября взял на обратный курс, на Диксон.

29 декабря БО-142 находился в охранении тральщиков Т-37 и Т-32. Плохая работа ГАС привела к тому, что Т-37 был торпедирован немецкой ПЛ, которая ушла из района безнаказанной.

21 апреля 1945 г. из порта Лиинахаммари вышел конвой ПК-9 в охранении эскорта в составе четырех эскадренных миноносцев, двух норвежских тральщиков, шести больших охотников и четырех торпедных катеров. Несмотря на сильное охранение, противник все же предпринял несколько атак подводными лодками в 12 милях севернее мыса Цып-Наволок. Сначала эсминец «Жесткий» совместно с большим охотником БО-131 атаковал обнаруженную подводную лодку и сорвал ее атаку. Затем около 7.00 эсминец «Дерзкий» и БО-131 атаковали другую подлодку глубинными бомбами и начали ее преследование. Бомбили до тех пор, пока конвой не прошел опасный район.

До конца 1946 г. завод №199 сдал Тихоокеанскому флоту шесть БО проекта 122-а: «Связист», «Радист», «Сигнальщик», «Акустик», «Телеграфист» и «Гидроакустик». 1 декабря 1952 г. из этих кораблей была сформирована 145-я бригада охотников за подводными лодками. В 1954 г. пять БО были переданы КНР (По некоторым данным, Китаю был передан и шестой корабль, БО-127 «Гидроакустик»).