Морские охотники северного флота

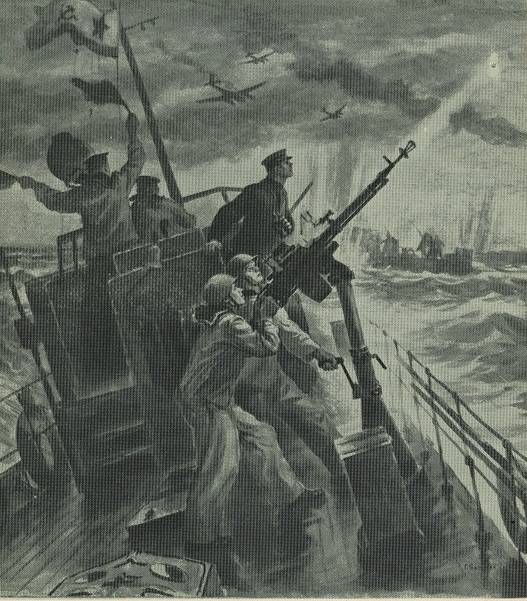

Охотники за подводными лодками и сторожевики

В конце второй пятилетки на вооружение ВМФ СССР поступили сторожевые катера типа «МО-4» и «МО-2» (малые охотники). Чаще их называли морскими охотниками. В 1940 г. прошли испытания и были приняты в состав флота более 40 катеров «МО-4». Всего в предвоенные годы было построено около 200 «МО-4». Во время войны соединения сторожевых катеров пополнялись за счет поступления на флот катеров типа «ОД-200».

Морские охотники предназначались главным образом для поиска и уничтожения подводных лодок. При длине 26,9, ширине 4,2 и осадке 1,5 м катера имели водоизмещение около 56 т. Корпус был деревянным. Скорость хода превышала 27 уз. [139]

В качестве главной механической установки служили три двигателя ГАМ-34 мощностью по 850 л. с. На экономической скорости около 17 уз катер мог пройти расстояние до 1200 миль. На палубе охотника были установлены две 45-мм пушки. Кроме того, имелись два 12,7-мм пулемета.

Уже в первый период войны выявилась потребность повысить живучесть катеров, усилить защиту. По предложению инженер-капитана 1-го ранга Б. Я. Красикова катера «МО-4» стали частично бронировать. В частности, бронировали козырьки и отвесы ходовых мостиков, отсеки бензоцистерн. Перед пушками установили броневые щиты. В результате живучесть катеров повысилась и снизились потери личного состава. Для Балтийского флота были построены бронированные морские охотники.

Обнаружение подводных лодок производилось шумопеленгаторными станциями, а их уничтожение большими и малыми глубинными бомбами. Атака обнаруженной лодки завершалась бомбометанием. При групповых атаках велось серийное бомбометание для увеличения площади и вероятности поражения.

Катера использовали для высадки десантных и разведывательных групп, постановки минных заграждений, дозорной службы, конвоирования транспортов и эскортирования подводных лодок, подавления огневых точек противника на берегу.

Для постановки мин катера имели рельсы и скаты. На борт катера можно было брать четыре мины образца 1908 г. или две образца 1926 г., либо шесть типа Р-1. При установке тральной лебедки появилась возможность ставить катерный параван-трал или змейковый трал. [140]

Катера «МО-4» отличались от «МО-2» тем, что не имели среза палубы в корме, а высота борта была на 100 мм меньше, что существенно повышало остойчивость. Запас плавучести катеров составлял 200%. Энергетическая установка МО могла работать на подводном выхлопе. Это обеспечивало скрытый подход к берегу при десантных и разведывательных операциях. При съемке со швартовов катер развивал малый ход через 30 с, а полный спустя 5 мин.

Насколько универсальными и «ходовыми» были морски» охотники, можно судить по наплаванности и боевой деятельности нескольких черноморских катеров. К февралю 1944 г. на боевом счету сторожевого катера «CKA-022», которым командовал старший лейтенант Г. П. Павлов, было 586 боевых походов (пройдено 50 тыс. миль). Только за три месяца 1942 г, катер 45 сут находился в море, отконвоировал 29 транспортов, 25 раз отбивал налеты авиации, израсходовал 267 снарядов .

В рубке «СКА-084» во время войны висел листок с записью боевого счета:

«отконвоировано транспортов и военных кораблей 184, уничтожено мин 20, проведено боев с вражескими самолетами 52, уничтожено самолетов 1, катеров противника 2» .

Геройски действовали катера в Керченско-Феодосийской и Новороссийской десантных операциях. Первым в Феодосийский порт ворвался катер «СКА-0131» под командованием А. Д. Кокарева. Обстреляв из крупнокалиберного пулемета причалы, он подошел к защитному молу и высадил штурмовой отряд в составе 28 чел. и гидрографическую партию . Десантники захватили маяк и две противотанковые пушки, прикрывающие вход в порт. Тем самым был существенно облегчен прорыв других катеров и кораблей.

Вторым в гавань вошел «СКА-013», который вел огонь из 45-мм пушки и пулеметов. На ходовом мостике катера рядом с командиром лейтенантом Н. Н. Власовым находился командир отряда высадки капитан-лейтенант А. П. Иванов. Десантники высадились на Широкий мол, очистили его от противника и приготовились к швартовке других кораблей. За первыми двумя катерами в порт ворвались остальные, с них высадились штурмовые группы общей численностью 266 чел.

Сторожевые катера Очамчирского отряда (командир капитан-лейтенант А. А. Житко) высадили на причалы бухты Камыш-Бурун первый эшелон горнострелковой дивизии. Образцы мужества и героизма проявили экипажи катеров «СКА-084», «СКА-091», «СКА-100», «СКА-143».

После прорыва сквозь огневую завесу и высадки десантников «СКА-143» получил повреждение. Погиб командир старший лейтенант И. В. Леднев (ему посмертно присвоено звание [141] Героя Советского Союза). После устранения повреждений катер вернулся в Тамань за другой группой десантников. Новый командир лейтенант В. Пономарев снова повел катер в Камыш-Бурун.

В ходе второго рейса от взрыва вражеского снаряда на катере загорелся бензин. Погиб командир. Начали взрываться боезапасы. Из-за пробоин носовая часть ушла под поду. Экипаж дрался до последнего. Кормовое орудие вело огонь до полного израсходования боезапаса. Когда стала погружаться в воду и корма катера, оставшиеся в живых четверо моряков прыгнули в воду, доплыли до берега, а через трое суток вышли в расположение наших войск. Одним из катеров в операции командовал лейтенант А. Г. Кривоносое (впоследствии капитан 1-го ранга, испытатель кораблей).

Во время Новороссийской операции десантную группу во главе с капитан-лейтенантом В. А. Ботылевым (впоследствии Героем Советского Союза) высаживал «СКА-081», которым командовал старший лейтенант С. Г. Флейшер. На катере находился командир второго отряда высадки капитан-лейтенант Д. А. Глухов (впоследствии Герой Советского Союза). На подходе к причалу катер получил подводную пробоину. Из строя вышли вспомогательные механизмы. В машинное отделение стала поступать вода. Но катер продолжал идти максимальным ходом, и только после высадки десантной группы начали заделывать пробоину.

Трижды прорывался в Новороссийск с группами десантников катер «СКА-084». В третьем походе командир катера старший лейтенант В. Ф. Школа погиб. Воинское мастерство и стойкость показал в Новороссийской операции экипаж сторожевого катера под командованием старшего лейтенанта С. Н. Баженова.

Командиры дивизионов сторожевых катеров капитан 3-го ранга Г. И. Гнатенко, капитан-лейтенант Ф. С. Дьяченко и Н. И. Сипягин удостоены званий Героя Советского Союза. Три дивизиона морских охотников Черноморского флота награждены орденом Красного Знамени, а «СКА-065» стал гвардейским кораблем. Под командованием старшего лейтенанта П. П. Сивенко «СКА-065» отконвоировал 118 судов с оружием и боеприпасами, высадил более 2000 солдат и офицеров десантных войск, выдержал десятки боев с вражескими катерами и авиацией.

Активно и успешно действовали сторожевые катера Балтийского и Северного флотов. Подвиг «МО-103» под командованием старшего лейтенанта А. П. Коленко вошел в историю второй мировой войны. Катер с помощью гидролокационной станции обнаружил немецкую подводную лодку и глубинными бомбами потопил ее. С лодки были взяты в плен командир и пять членов экипажа. Советские водолазы подняли лодку. Это была «U-250». В ее торпедных аппаратах находились новейшие [142] самонаводящиеся акустические торпеды T-V с неконтактными взрывателями. Торпеды были разоружены и исследованы. Выявили особенности систем и установили их характеристики. С полученными материалами ознакомили английских специалистов. В дальнейшем были найдены соответствующие способы защиты.

В начале июля 1941 г. сторожевой катер Северного флота «МО-121», посланный для снятия с берега группы корректировщиков, был атакован сразу 18 «юнкерсами». В неравном бою экипаж охотника проявил высокое воинское мастерство и мужество. Огнем 45-мм пушек и пулеметов были сбиты два «юнкерса». Несмотря на серьезные повреждения, боеспособности катер не потерял. «МО-112», у которого на буксире шел поврежденный катер, 11 мая 1943 г. был атакован семью фашистскими истребителями. Команды катеров сбили два самолета, остальные обратились в бегство. Командирам североморских «МО-424» и «МО-429» старшим лейтенантам Н. Г. Танскому и Б. М. Ляху, а также командиру дивизиона сторожевых катеров капитану 3-го ранга С. Д. Зюзину были присвоены звания Героя Советского Союза. Значительно раньше морских охотников были спроектированы и построены сторожевые корабли, которые моряки называли «кораблями ненастной погоды». За головным «Ураганом» последовали серийные корабли: «Циклон», «Гроза», «Вихрь», «Тайфун», «Смерч». Эти корабли проектировал коллектив конструкторов под руководством В. А. Никитина .

«Ураган» испытывали в 1930 г. Кораблем командовал Г. А. Визель, впоследствии долгое время служивший в Постоянной комиссии. Руководил испытаниями А. К. Векман. Он же испытывал и первый серийный корабль «Тайфун».

Сторожевые корабли «Метель», «Вьюга», «Гром», «Молния» и ряд других, предназначенных для Тихоокеанского флота, в разобранном виде перевозили по железной дороге на Дальний Восток. Там их собирали и после испытаний принимали в состав флота. Так, 4 октября 1935 г. вошел в строй сторожевой корабль «Бурун», которым в то время командовал С. Г. Горшков, ныне Адмирал Флота Советского Союза, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом. Его подпись стоит на приемном акте № 173 вместе с подписью уполномоченного Постоянной комиссии Н. К. Никонова, проводившего приемосдаточные испытания.

При водоизмещении 570 т сторожевики имели два 102-мм и четыре 45-мм (впоследствии замененные тремя 37-мм автоматами) орудия, один 3-трубный торпедный аппарат калибром 450 мм, 30 глубинных бомб и два бомбомета. Сторожевики могли принять на борт 48 якорных мин. В их оборудование входили два параван-трала. Экипаж 108 чел. Полный ход 23 уз обеспечивали главные механизмы мощностью 6200 л. с. Экономическим ходом 14 уз сторожевик проходил [143] 1200 миль . Для обнаружения подводных лодок на корабле была установлена шумопеленгаторная станция «Посейдон» .

Сторожевые корабли Балтийского флота «Снег» и «Туча», эсминцы «Сильный», «Сердитый» и «Энгельс» в составе отряда под командованием капитана 1-го ранга Б. В. Хорошхина 6 июля 1941 г. первыми вступили в бой с кораблями противника и повредили два из них. На Северном флоте сторожевики не раз оказывали артиллерийскую поддержку приморскому флангу армии. Артиллерия «Грозы» и «Смерча» участвовала в срыве наступления фашистских войск на полуостровах Средний и Рыбачий в июле 1941 г. . До конца первого года войны эти корабли сделали по 13 выходов в море для стрельбы по береговым целям. «Смерч» огнем своих пушек поддерживал десант морской пехоты, высаженный на южное побережье Мотовского залива в конце апреля 1942 г. На Черном море «Шквал» и «Шторм» принимали участие в набеговых операциях на коммуникации противника. Тихоокеанский сторожевик «Метель» за мужество и героизм личного состава в боях с японскими империалистами получил звание гвардейского корабля, а командиру капитан-лейтенанту Л. Н. Балякину присвоено звание Героя Советского Союза.

Морские извозчики Малой земли. Невоспетые герои. Часть 7

Одним из самых массовых и бесспорно легендарных малых боевых кораблей, как Черноморского флота, так и всей Великой Отечественной войны, были малые охотники МО-4, также именуемые «морскими охотниками» или ласково «мошками». Отправной точкой рождения данного корабля стали объективные причины 20-30-х годов, ставившие задачи уничтожения подводных лодок противника и охраны границ. Главными требованиями руководства к проекту нового корабля были: высокая мореходность, дальность плавания до 500 миль, скорость хода не менее 25 узлов, сохранять ход при полном затоплении одного из отсеков, обладать достаточно мощным вооружением, а также иметь возможность транспортировки по железной дороге.

Над проектом работали различные КБ, но в итоге после изменения водоизмещения в меньшую сторону, строительство началось на Ленинградской судоверфи Морпогранохраны ОГПУ. По сути, МО-4 стал развитием проекта МО-2, который можно считать неким «черновиком» для конструкторов, несмотря на то, что «двоек» было построено 27 штук. МО-4 в сравнении с «двойками» незначительно увеличили длину и ширину, доведя их до 26,9 м и 3,9 м соответственно, но уменьшили борт на 10 см – 1,25 м. Корпус охотника был из дерева, трёхслойный с прокладками из перкаля (высокопрочная хлопчатобумажная ткань, часто применялась также в авиации), разделённый на 9 отсеков с водонепроницаемыми переборками.

Силовая установка состояла из трёх бензиновых ГАМ-34БС (850 л.с. каждый), представлявших собой модификацию авиационного двигателя АМ-34, так сказать «катерная» версия. Данные двигатели обеспечивали скорость до 27 узлов. Однако на некоторых МО-4 ставились по два мотора, при этом варьировались марки двигателей, соответственно, «плавала» и скорость.

Вооружение охотников состояло из двух полуавтоматических орудий К-21 калибром 45 мм, двух пулемётов ДШК калибром 12,7 мм, двух бомбосбрасывателей для глубинных бомб. В связи с тем, что на Черноморском ТВД крайне весомой опасностью была авиация противника, вооружение постоянно менялось и/или дополнялось пулемётами и зенитными орудиями, вроде, зенитного автоматического орудия «Эрликон» калибром 20 мм.

Немаловажной деталью проекта была бесшумность хода, обеспечивающаяся подводным выхлопом. В условиях специфики боёв, как на Чёрном море, так и на других ТВД, когда доставка диверсионных и разведывательных групп была включена в ряд обязанностей охотников, моряки смогли в полной степени оценить это преимущество.

К началу Великой Отечественной на Чёрном море в общей сложности находилось 74 охотника МО-4, из них 28 непосредственно в составе ЧФ, а также 46 в Морпогранохране НКВД. С первых же дней войны скромные с виду «морские охотники» взвалили на себя казалось бы несовместимые с их размером тяжести боевых действий – очистка фарватеров от авиационных морских мин путём бомбёжки глубинными бомбами, транспортировка войск, проводка караванов с целью защиты их от авиации противника и т.д. Так, задолго до подвига СКА-065, который не только смог отбиться от десятков гитлеровских самолётов и провести в целости ценный груз транспорта «Ахиллеон», но и «приземлил» одну из машин противника, «морские охотники» уже проявили себя серьёзным врагом немецких лётчиков.

22 сентября 1941 года МО-022 младшего лейтенанта Ивана Андреевича Тулупова недалеко от Тендровской косы был атакован десятью Ю-87. По всем законам вероятности, охотник должен был отправиться на дно, но героизм экипажа и конструкция корабля заставили немецких лётчиков ретироваться. Все десять Ю-87 израсходовали все боеприпасы, но маневренный и живучий охотник продолжал огрызаться пулемётно-пушечным огнём. Увы, командир Тулупов погиб на своём посту, многие были ранены. Хотя команда была вынуждена выбросить корабль на мель, избежав его гибели, так как отсеки приняли слишком много воды, потопить охотника немцам так и не удалось. А вот количество сбитых «мошками» немецких самолётов начало расти, впрочем, увы, и количество погибших кораблей тоже не стояло на месте.

Близился роковой час отступления с полуострова Крым. Активное участие в эвакуации советских войск приняли «морские охотники», которые вместе с этим занимались конвоированием судов и их защитой. Порой именно МО становились последней надеждой для зажатых между морем и войсками противника солдат. Вскоре весь оставшийся флот перебазировался на порты Кавказа. С этих пор в задачи «мошек» включались: противолодочная, противокатерная, противоминная и противодесантная оборона баз (Потийской, Туапсинской и Новороссийской), а также проводка конвоев и высадка разведчиков и диверсантов.

Война стремительно приближалась уже к самому Новороссийску. В первой половине сентября 1942-го бои полыхали уже в самом городе. Разобщённые группы советских бойцов дрались на территории всего Новороссийска и были бы обречены, если бы не «мошки». Именно их послали снять с пылающего берега пробившихся к пирсам солдат и матросов, т.к. крупные корабли флота прислать в простреливаемую почти со всех сторон бухту при яростных атаках вражеской авиации было безумием.

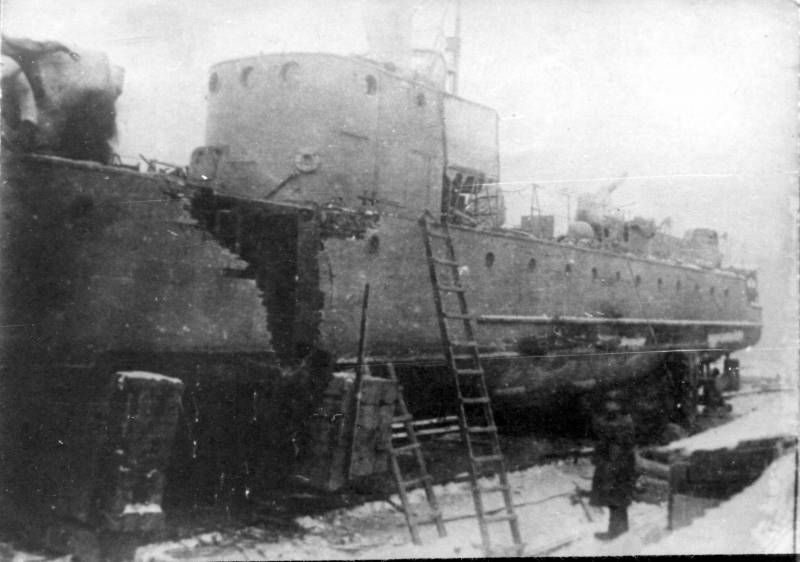

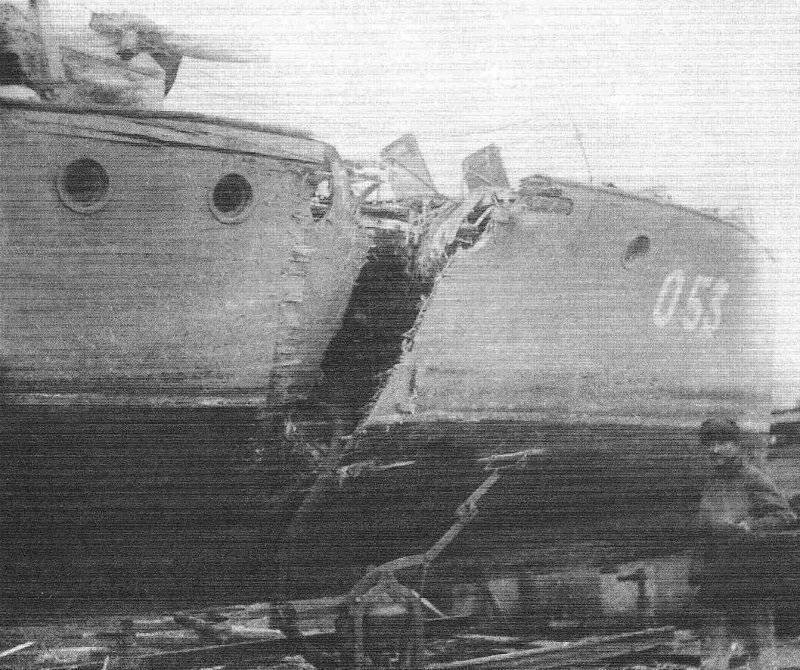

Даже после таких пробоин «мошки» часто сами возвращались на базу

Бедой был даже не кинжальный немецкий огонь, а то, что у пристани скопилось множество народа – раненые, отступающие и отчаявшиеся. Бросать товарищей, многие из которых остались даже без боеприпасов, невозможно, но и принять всех на борт «малого охотника», не являющегося транспортом в принципе, тоже нельзя. В итоге, «мошки» порой принимали на борт от 120 до 150 человек (!). Мореходность была не лучше, чем у утюга. Ватерлиния ушла вниз напрочь, заставив экипаж вспомнить молитвы. При любой попытке изменить курс корабль черпал черноморскую воду, а комендорам в это же время приходилось вести огонь…

«Мошка» после боя

В начале 1943 года ситуация изменилась – вопрос о наступлении требовал только одного ответа – когда. Десант как раз и стал началом этого самого наступления, в известном смысле. Несмотря на неудачную операцию в Южной Озерейке, десанту в Станичке удалось закрепиться. В самом появлении плацдарма «Малая Земля» малые охотники сыграли не последнюю роль. Группу десанта Куникова и перебрасывали, и осуществляли её поддержку артиллерийским огнём именно «мошки» в количестве до 6 единиц. Кстати, герой Советского Союза Николай Сипягин был не только командиром 4-го дивизиона сторожевых катеров, в который входили «мошки», но и находился на мостике флагманского корабля в той операции.

Но и малоземельцам, и их морским братьям приходилось тяжко. Нередки были ситуации, когда расстрелянные артиллерией противника охотники выбрасывались на берег, а экипаж с оружием в руках вступал в ряды десанта. Кому-то же везло меньше.

«Морские охотники» шли не только в охранении, но и были снабженцами. Корабли не только брали на борт десантников, но и буксировали десантные мотоботы. А это требовало колоссальной концентрации усилий экипажа – отслеживать и мгновенно реагировать на боевую обстановку, не поломать сцепку мотоботов и при этом по возможности не привлечь внимание противника.

Конвоирование судов также не было рутиной, хоть и проводилось постоянно. Достаточно быстроходные морские охотники были вынуждены идти охранением чаще всего у устаревших грузовых пароходов на маршруте Сочи/Туапсе-Геленджик, оберегая суда и от «шнелльботов», и от подлодок, и от авиации. Именно на этом маршруте обрёл свою славу СКА-065.

Охотник с дополнительным бронированием

При этом как усилиями самих экипажей, так и усилиями инженеров ВМБ морские охотники всё время модифицировались. Наращивалось бронирование. Иногда оно было съёмным – в зависимости от предстоящей задачи. Ввиду свирепствующей авиации старались усилить зенитные возможности корабля. Даже знаменитые установки для ведения огня реактивными снарядами ставились, если не массово, то весьма ощутимо. Это были четырёх- и шестиствольные РС-82ТБ и восьмиствольные 8-М-8.

Морские охотники, одни из самых активных кораблей на Черноморском ТВД, несмотря на свою потрясающую живучесть, несли потери в районе Новороссийска вплоть до его полного освобождения. Впрочем, это говорит отнюдь не о непрофессионализме экипажей или дефектах конструкции. Это говорит о той степени интенсивности, с которой «москитный флот» использовался командованием.

Морской охотник с десантниками на борту

Так, когда до освобождения города оставалась буквально неделя, 11 сентября 1943 года СКА-084 вышла в рейс на Новороссийск для поддержки десанта, совершив до этого уже три рейса практически в осиное гнездо противника, где имела перевес немецкая артиллерия. Цемесская бухта в то время представляла собой не акваторию, а нервный срыв лоцмана – разбитые катера, мины, баржи, сбитые самолёты и т.д. При входе в порт охотник напоролся на препятствие. Не успели моряки выяснить, что же их остановило, как были накрыты сильнейшим артогнём. И это бы не беда, не в первый раз, но один из снарядов накрыл бензоцистерну. Малый охотник разломился пополам и ушёл на дно, забрав с собой жизнь кавалера Ордена Красного Знамени старшего лейтенанта Владимира Школа, ему не было и 25 лет.

Таким образом, чётко можно утверждать, что советские моряки путём отваги и жертвенности внесли неоценимый вклад в победу в битве за Новороссийск, а кажущийся рутинным труд снабжения плацдарма «Малая Земля» был по факту героической страницей истории нашего флота.