- Составление подробной карты сектора. Михаил Лескин

- Шаг 1

- Шаг 2

- Вертикаль – расстояние в метрах

- Горизонталь – глубина в оборотах катушки

- Шаг 3

- Как сделать треугольник АВС

- Процесс маркирования

- Измерение глубины

- Шаг 4

- Определение длины «нерабочей зоны»

- Шаг 5

- Шаг 6

- Шаг 7

- Первый вариант

- Второй вариант

- Снаряжение для карпфишинга – маркеры для ловли карпа

- Зачем нам нужен маркер для карповой рыбалки?

- Маркерный поплавок

- Маркерное удилище

- Маркерная оснастка

- Как пользоваться маркером для замера глубины?

- Изучение рельефа дна с помощью маркера

- 1) Илистое дно

- 2) Подводная растительность

- 3) Дно песчаное или гравийное?

- 4) Самые козырные места для ловли карпа

- Подводим краткие итоги

Составление подробной карты сектора. Михаил Лескин

В этой статье подробно и обстоятельно излагается один из способов составления подробной карты сектора с использованием маркерного удилища.

Д ля рисования карты использую обыкновенный блокнот в клетку формата А5 (148×210 мм), в нем же ведутся все записи о рыбалке. Блокнот лучше брать с неяркой клеткой из серой бумаги в канцелярском магазине, со стандартным размером клетки 5×5 мм, т.к. белая бумага может давать отблески ночью при сильном освещении фонарем, а яркая клетка – скрадывает внимание и делает неэффективным применение карандаша. В арсенале необходимо иметь небольшую линейку (у меня до 14 см), карандаш, терку и ручку.

В качестве наглядного примера рассмотрим ловлю в заливе условного водоема.

Шаг 1

О пределяю и запоминаю ориентиры для забросов на противоположном берегу.

На максимально возможную дистанцию делаю 2-3 пробных заброса в пределах выбранного сектора. Предварительно определяю: глубину, наличие ярко выраженного рельефа дна, перепадов, свалов, травы и др.

Начинаю рисовать основную часть карты. Записываю: наименование водоема, дату, номер или ориентиры места (сектора), уровень воды по отношению к нормальному. На данном этапе стараюсь максимально привязаться к ориентирам на местности. Планирую, выбираю направление забросов, обозначаю ориентиры и наношу все это карандашом на основную карту. В самом начале основная карта имеет следующий вид (см. схему 1, рис.1).

Шаг 2

Д ля того, чтобы лучше понимать рельеф дна и его состояние, начинаю рисовать вспомогательные части карты. На каждый маркерный заброс (по направлениям) отводим отдельный лист блокнота. Как пример рассмотрим заброс маркера №1. Рисуем две осевые линии, по вертикали – расстояние в метрах, горизонталь – глубина в оборотах катушки (см. схему 2). Для того, чтобы было понятно, здесь нужно остановиться подробней.

Вертикаль – расстояние в метрах

О тступаю от левого края листа 1,5 см и провожу карандашом вертикальную линию. На этой оси, в самом верху отмечаю точку «0», с левой стороны в масштабе 1÷400 (1 см = 4 метрам), делаю разметку с шагом в 1 см (2 клеточки, по факту – 4 метра). Точка «0» – точка, с которой будет начато измерение глубины маркерным поплавком и определение расстояния. Отмечаю на карте точку +/- 0 м – точка, в которой будет установлен род-под (стойки). Я использую удилища длинной 3,9 м, в связи с чем для удобства был взят масштаб, при котором шаг измерения практически равен длине удилища. При возникновении необходимости в найденных интересных точках шаг измерения можно уменьшить практически до 1 метра, отобразив все это на карте.

Горизонталь – глубина в оборотах катушки

О тступаю от нижнего края листа 1,0 см и провожу карандашом горизонтальную линию. Для того, чтобы не путаться в измерениях глубины, считаю и наношу на карту глубину в оборотах катушки. Исходя из опыта, принимаю масштаб, при котором 2 см (4 клеточки) равны 1 обороту катушки. Почему? Условно, один оборот катушки проще всего разбить на 4 части 0º, 90º, 180º, 360º, таким образом, 1 клетка равна четверти (90º) оборота катушки.

При возникновении необходимости мы всегда можем перевести количество оборотов катушки в глубину в метрах. Как пример: определили точку, где будем ставить зиг-риг, нужно перевести глубину из оборотов катушки в метры. Самый простой способ – это взять удилище, которым производилось маркирование, поставить на леске маркерную метку (кусочек изоленты) возле первого от катушки кольца, перевести (отбить флажок) катушку в режим свободного вращения с закрытой шпулей и, потянув за леску, смотать ее с катушки (с закрытой дужкой) в количестве, которое соответствует числу оборотов (глубине) в выбранном месте. Расстояние от маркерной метки до точки ее установки (кольцо на удилище) и будет глубиной в метрах в выбранной точке.

Шаг 3

Д ля наглядности, на схеме 2 нарисован равносторонний треугольник АВС. Что это такое? Треугольник – это своего рода основа, шаблон, шаг измерения глубины и определения расстояния. Именно с него мы начинаем работу по составлению карт рельефа и определения расстояния. Из чего он состоит? В вершине А треугольника АВС находится наша точка +/- 0 м. Сторона АВ треугольника перпендикулярна род-поду и параллельна берегу, длина стороны АВ равна 4 метрам (практически длине удилища – 3,9 м). Сторона ВС – равна 4 метрам и представляет собой шаг измерения глубины.

Как сделать треугольник АВС

В се просто, берем два колышка (одинарные стойки под удилища) и ставим их в вершинах треугольника А (+/- 0 м) и В, вместо линейки (метра) используем длину удилища + 10 см. Берем удилище и из точки В отмечаем сторону ВС длиной 4 метра, приблизительно под углом 30º к стороне АВ. В вершине С ставим колышек или любой другой маркер (как пример – ведро с прикормкой). Из всего этого нам важны: наличие точек В, С, длина стороны ВС, равная 4 метрам.

Процесс маркирования

П роизводим максимальный заброс в выбранном направлении: куст – заброс маркера №1 (см. схему 3). Становимся в точку +/- 0 м, поворачиваемся боком и располагаем удилище по стороне треугольника АВ, комель удилища при маркировании должен находится в точке А (+/- 0 м), а конец в точке В. Проверяем, всплывает ли маркер, поднимаем его со дна до поверхности, открыв дужку катушки, помогая ему рукой, медленно стравливая леску.

Измерение глубины

З акрываем дужку катушки. Вращением катушки медленно притапливаем маркер до тех пор, пока поплавок не начнет скрываться из вида. После этого замечаем положение ручки катушки, начинаем подматывать и одновременно считать количество оборотов катушки до момента касания маркерным поплавком грузила. Количество оборотов и будет глубиной в точке.

Карандашом наносим на карту заброса №1 полученные данные. Для того, чтобы было более понятно, я на карте возле точки записываю результаты измерения глубины. Важно, что первой на карту наносится точка в самом верху – «0», как пример: точка – «0», глубина 1,5 оборот. катушки, точка 2 – 2,0 оборот. катушки (см. схему 3).

Маркер находится у груза, заводим леску в клипсу, поворотом удилища плавно смещаем маркерный груз на расстояние равное 4 метрам, при этом кончик удилища должен пройти расстояние из точки В (от колышка) до точки С (колышек или другой ориентир) треугольника АВС. При потяжке стараемся определить структуру дна. Возвращаем конец удилища в точку В, открываем дужку лесоукладывателя катушки, поднимаем со дна на поверхность маркерный поплавок.

Закрываем дужку катушки. Вращением катушки медленно притапливаем маркер до тех пор, пока поплавок не начнет скрываться под водой. После этого замечаем положение ручки катушки, начинаем подматывать и одновременно считать количество оборотов катушки до момента касания маркером груза. Количество оборотов и будет являться глубиной в точке. Если вы производите маркирование один и установили стойки, кладете удилище на стойки, установленные в точках А и В. Карандашом наносим на карту заброса №1 полученные данные.

Важная деталь – леску в клипсу заводим только один раз, в точке «0», после того как выбрана вся слабина и маркерный поплавок коснулся груза. Для чего? В таком случае у нас появляется возможность произвести точный перезаброс с использованием клипсы для повторного маркирования и более детального изучения рельефа, если будет такая необходимость. Я обычно не снимаю леску с клипсы до окончания маркирования, т.е. все забросы маркера производятся на одно и то же расстояние, ограниченное клипсой, меняется только направление заброса. Кроме этого, данный прием позволит уменьшить время при клипсовании рабочих удилищ в выбранных точках.

Далее процесс повторяется по схеме, описанной выше. Карандашом наносим на карту полученные данные. В итоге мы получим карту заброса, на которой будут отмечены точки и данные о результатах полученных измерений (см. схему 3).

Шаг 4

В рассмотренном примере отмечены 13 точек, в которых были произведены измерения глубины, расстояние между точками – 4 м, всего 48 метров. (12 отрезков × 4 м = 48 м). Осталась зона, отмеченная на карте заброса №1 зеленой стрелкой, отрезок DE (см. схему 4). Это зона, которая безусловно должна быть обследована, но в данном случае она не представляет для нас интереса для ловли карпа, т.к. находится вблизи нашего лагеря (берега), не содержит интересных мест и условно является «нерабочей зоной». Но длина этой зоны нам очень важна.

Определение длины «нерабочей зоны»

П осле того, как мы отметили на карте самую ближнюю к нам точку (точка D на схеме 4, рис.2), мы делаем плавную протяжку маркерного груза удилищем из точки В до точки С (4 метра). Останавливаем удилище и возвращаем его кончик из точки С в точку В. Маркерный поплавок при этом не поднимаем. Затем выбираем слабину лески катушкой до тех пор, пока маркерный поплавок не коснется груза. Делаем удилищем следующую протяжку груза из точки В до С и так до точки +/- 0 м. При этом считаем расстояние, которое пройдет маркерный груз: считаем сколько раз наш маркерный груз прошел из точки В до С. В нашем случае мы получили: 14 раз по 4 метра + 1 раз длиной 1 м, итого:

14×4 метра + 1×1 метр = 57 метров.

Записываем это значение в блокнот. Длина «нерабочей зоны» – это начало отчета в расчете.

На данном этапе можно произвести анализ полученных измерений и при необходимости произвести еще один или несколько забросов для более детального выяснения рельефа или структуры в интересующих нас точках, уменьшив шаг. Данные, полученные по результатам следующих забросов, отображаем точками на карте заброса №1.

На нашей карте вторым забросом я более детально исследовал изменение глубины в точке ее изменения с 3,0 до 3,3 об.катушки, полученные дополнительные данные были отмечены на карте красным цветом (см. схему 4, точка №1). Хотел бы отметить, что при использовании данного метода, при дополнительном обследовании, отпадает необходимость выполнения маркирования всего участка, а только того, который нас интересует. Значительно уменьшается время, которое мы тратим на маркирование. Как пример: заброс по направлению №1, удилищем делаем протяжки груза (ВС) (считаем их количество), выматывание слабины лески (СВ) (маркерный поплавок не поднимаем!) до интересующей нас точки, с шагом в 4 метра, поднимаем маркер, исследуем глубину с шагом в 1 м, наносим на карту.

Берем в руки линейку и соединяем по порядку все нанесенные на карту заброса точки. В результате получим кривую (на карте отмечена зеленым цветом). Часть, которая не была обследована («нерабочая зона»), отмечена черной пунктирной линией.

Для наглядности развернем наш блокнот по часовой стрелке на 90º и увидим в разрезе рельеф дна и водоема по направлению заброса №1 (см. схему 4, рис.2). Как по мне, то все видно очень хорошо, а если добавить тактильные ощущения и определенную по ним структуру дна, будет полная картинка того, что находится в воде.

Шаг 5

Р ельеф есть, давайте привяжем его к расстоянию.

Базовое значение длины «нерабочей зоны» нами определено и составляет 57 метров.

На вертикальной оси, обозначающей расстояние в метрах, справа, в точке D, ставим значение «нерабочей части», равное 57 метрам. Для определения расстояния до следующей точки прибавляем к этому значению шаг маркирования, равный 4 метрам, и получаем:

57 + 4 = 61 метр, далее:

61 +4 = 65 м и т.д.

Полученные значения записываем справа на вертикальной оси. На нашем графике цифры выделены красным цветом (см. схему 5, рис.2).

Таким образом, мы рассчитали и установили:

- дальность нашего заброса при маркировании составила 105 метров;

- интересующая нас точка №1 (как пример) находится на расстоянии 93-97 метров и т.д.

Шаг 6

Д ля того, чтобы у нас сложилась полная картина, что же перед нами в воде и где это все находится, перенесем только интересующие нас точки с карт забросов на основную карту (см. схему 5 рис.1).

Для того, чтобы не было путаницы, рекомендую все это делать в масштабе М 1÷1000 (1 см = 10 метров).

На линиях забросов делаем отметки: справа – расстояние в метрах (красный цвет), слева – глубина в оборотах катушки.

Таким образом, мы получили максимальную информацию и составили карту сектора без использования дальномера.

Шаг 7

Д ля тех, у кого хватило терпения дочитать все это до конца, хотел бы отметить два варианта использования полученной информации.

Первый вариант

Нам нужно забросить удилища в точку 1. Не разбираем маркер, производим его заброс в клипсу. Используя принятый шаг (4 м), данные составленных карт, подтягиваем маркерное грузило до выбранной нами точки ловли. Поднимаем на поверхность маркер. Устанавливаем в точку +/- 0 м род-под, собираем рабочие удилища, без поводков. Используя маркерный поплавок как ориентир, делаем забросы и клипсуем по нему рабочие удилища. Для маркирования лески на рабочих удилищах использую две метки из изоленты красного цвета.

Второй вариант

Для большей точности заброса расстояние до точек ловли на рабочих удилищах устанавливаю и клипсую на колышках, используя данные нарисованных карт. Шаг на колышках – 4 метра. Леска клипсуется. Для маркирования лески на рабочих удилищах использую две метки из изоленты красного цвета.

Бережно храним составленные карты и записи о прошедших рыбалках, они помогут в экономии вашего времени!

Р.S. Хочется верить, что изложенная информация будет полезна хотя бы нескольким рыболовам.

Михаил Лескин специально для carpfishing-media.com

Использование материалов сайта возможно только с сохранением активной ссылки на источник

Снаряжение для карпфишинга – маркеры для ловли карпа

В данной статье (для начинающих карполовов) речь пойдет о таком незаменимом элементе в снаряжении карпятника, как – рыболовный маркер.

Скорее всего, многие новички-рыболовы сталкивались с таким (часто очень нервозным) вопросом: где и на каком расстоянии нужно ловить карпа? И вообще, что же находится под поверхностью водной глади, на выбранном нами участке? Потому что, приехав на водоем (особенно незнакомый), мы не знаем ни глубины, ни особенностей дна на перспективной точке ловли. А ведь отличное знание сектора ловли – это самый важный залог успешной карповой рыбалки. Особенно если это еще и охота на трофейный экземпляр. Отсюда и строится вся наша стратегия будущей сессии.

Зачем нам нужен маркер для карповой рыбалки?

Карпы – это невероятно умные и хитрые рыбы, обладающие ассоциативной памятью. Они любят держаться в определенных местах, откуда их порой не выманить и лучшими кормами. Но все они имеют небольшую слабость, которая и помогает их ловить – естественную любознательность. Карпы, в силу физиологических особенностей пищеварительной системы (у них нет желудка), должны постоянно перемещаться по водоему в поисках пищи.

Поэтому, наша первостепенная задача: обнаружить его кормовые участки и «тропинки», по которым он перемещается в «столовые». Для того чтобы добиться успеха необходимо подробно изучить место будущей ловли, и точно разведать все его «столы» (т.е. места кормежки). Где, потом нужно будет забросить прикормку, и можно будет рыбачить подольше. Для достижения этой цели важно найти на дне буквально ВСЁ, что хоть чуть-чуть, но выделяется на общем фоне. Такие зоны и являются перспективными в плане карповой рыбалки. Это могут быть:

- участки твердого дна на фоне ила или детрита;

- перепады глубин (даже незначительные)

- границы водной растительности;

- закоряженные участки озера или пруда;

- а также участки дна, покрытые колониями ракушек и т.д.

Именно на такие места нужно обращать свое внимание – в первую очередь! Конечно же, можно изучить дно водоема с лодки, используя классические лоты, которыми в древние времена пользовались моряки (в основном, для замера глубины перед килем корабля). Или более продвинутым прибором – эхолотом. Но, если в силу обстоятельств нет возможности использовать плав. средства, а эхолот – пока не по карману; или на спортивных соревнованиях, где правилами строго запрещено применять эхолоты и лодки, что делать в таких вот форс-мажорных случаях? Здесь нам с Вами поможет снасть со специальным грузилом и поплавковым маркером.

Маркерный поплавок

Что он собой представляет и самое важное – как им нужно пользоваться? «Маркер» – это довольно-таки большой / яркоокрашенный поплавок, который отчетливо видно даже на расстоянии дальше 100 метров. Маркерные поплавки бывают разные по форме и водоизмещению. Наиболее популярные модели имеют тонкую / длинную форму, чем-то напоминающую сигару. Обязательно с яркоокрашенным верхом, на котором расположены стабилизаторы, не позволяющие маркеру-поплавку во время полета потерять свою траекторию. Хотя, несмотря на то, что данные изделия «летают» хорошо, все-таки, всплывают они плохо (за счет малого водоизмещения). Поэтому, строго под определенные ситуации, современные производители выпускают и короткие / толстые поплавки. Конечно же, летают они не совсем идеально, но зато всплывают очень хорошо (благодаря большому водоизмещению).

Однако для работы с маркерным поплавком нужно иметь еще и специальное удилище. Зачем оно необходимо нам?

Маркерное удилище

Многие рыбаки (особенно новички или же НЕ фанаты-карпятники) совершают большую ошибку: покупая новое удилище для ловли карпа, они ставят на старое – маркер (поплавок). Затем пробуют им работать и долго не могут понять: почему у них ничего выходит? Да всё на самом деле очень просто! Во-первых, другие карповые удилища (т.е. рабочие или сподовые) изготовлены совершенно по другим технологиям, нежели – маркерные. Соответственно, строй этих удочек разрабатывался для совершенно других видов задач. К примеру, главная цель рабочего карпового удилища – предоставить нам возможность дальнего, точного / силового заброса, а также погашения (амортизации) рывков в моменты вываживания наших уловов.

Для работы с маркерным удилищем такой экстрим не нужен! Так как здесь крайне важен – высокий уровень чувствительности при передаче сигналов от грузила на кончик удилища, а после чего – и в нашу руку. Поэтому при изготовлении «маркеров» применяется совсем иная технология. Как правило, они имеют жесткий строй, но очень мягкую вершинку, которая реагирует буквально на всё, что происходит с грузилом на дне. Также маркерные удилища имеют небольшие вставки в кольцах (на рабочих бланках они нужны для уменьшения трения лески по кольцам), и форму, в разрезе близкую к квадрату – для более эффективного трения лески по кольцам. Что, в свою очередь, повышает чувствительность всей оснастки и способствует более четкой передаче сигналов на бланк удилища и, соответственно, в Вашу ладонь.

Немаловажно и то, что маркерные удилища имеют специальную разметку на бланке, расположенную чуть выше катушко/держателя для максимально точного замера глубины.

Маркерные удилища (в народе – «маркеры») производители выпускают в 3-х основных направлениях:

- легкие (позволяющие работать с грузилами весом от 85 до 90 грамм);

- средние (предназначены для работы грузами от 110 до 120 грамм);

- и тяжелые (весом до 140 грамм, что сказывается на дистанциях заброса).

Маркерная оснастка

Маркерное удилище оснащается безынерционной катушкой (с большой вместительностью лески), заполненной плетеным шнуром. За исключением последних 10-15-ти метров моно-лески (используемой в качестве шок-лидера). Почему шпуля катушки заполняется именно плетеным шнуром? В отличие от монофильной лески, плетеный шнур не растягивается, и поэтому лучше передает вибрации, создаваемые грузилом – при «протаскивании» его по дну.

Но есть одна проблема: поскольку плетеный материал очень даже мягкий, то при забросе он может просто «перекрутиться», и не дать потом всплыть поплавку. То есть, Вы найдете перспективную точку ловли, а поплавок не всплывет. Тем самым, Вы не сможете подтвердить для себя ее «перспективность», что согласитесь очень раздражает. Дабы решить эту проблему, используйте шок-лидер с моно-лески (большого диаметра) или же готовые конусные шок-лидеры. Они никогда не запутываются во время забросов!

Также нам понадобятся специальные грузила для маркерной оснастки, на поверхности которых расположены крупные шипы. Хотя, подойдет и любое плоское грузило или же «гриппа», главное, чтобы все они имели в своей конструкции – вертлюг.

Когда Вы приведите свои удилище и катушку в «боевую готовность», пропустите свободный конец шок-лидера в ушко грузила (только его ОБЯЗАТЕЛЬНО подбираем согласно ТЕСТА удилища). Затем оденьте стопорную бусинку (для надежной защиты узла на поплавке), и привяжите поплавок. Вот и все премудрости! Теперь Ваша маркерная оснастка собрана и готова к работе!

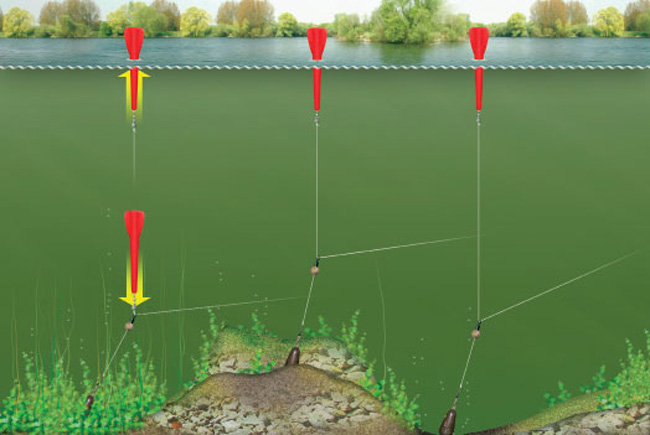

Как пользоваться маркером для замера глубины?

Какая из процедур измерения глубины будет наиболее простой и понятной для новичка? Приведем несложные примеры. Итак, посылаем наше грузило на максимально дальнюю дистанцию. И ждем, пока оно ляжет на дно. Далее, контролируем по натяжению лески, когда поплавок упрется в ушко грузила. Потом, отпустив фрикцион, или выключив байтраннер, начинаем стравливать леску (по меткам на удилище. До тех пор, пока на поверхности не появится Ваш маркерный поплавок. Длина стравленного шнура (ориентируемся по меткам и количеству отпусков) – это и есть глубина на данном участке водоема.

Затем опять подматываем шнур, предварительно включив байтраннер или же затянув фрикцион, до тех пор, пока поплавок не упрется в грузило. Удилище ставим горизонтально по направлению схода нашей лески, а его кончик должен смотреть ровно в точку заброса. И плавно (без спешки) отводим маркерное удилище в сторону. Отведя его кончик приблизительно на 80-85 градусов, протяните грузило по дну в Вашу сторону на 3-3.5 метра. Далее, несколько раз опять повторяем эту операцию замера глубины.

Таким образом, можно быстро, а главное – точно измерить все глубины на участке, который Вам понравился. Замеры глубины необходимо проводить по схеме «веера», опираясь на какие-либо ориентиры, расположенные на противоположном берегу (конечно же, если есть такая возможность). Опытные карпятники (во время работы маркером) делают пометки на листке тетради, где заранее начертан план участка ловли (со всеми ориентирами, дистанциями ловли и характеристиками дна). В результате чего, они получают максимально подробную картину своего участка, (такую себе – карту), а потом принимают решение: где именно и на что конкретно будут ловить свои трофеи.

Изучение рельефа дна с помощью маркера

Вышеописанным методом можно измерять глубины на довольно-таки больших расстояниях от берега. Однако нас с Вами интересует не только это, но и состояние, а также структура дна (рельеф) на выбранном участке водоема. Так вот, определить это дело можно по тому, как движется наше грузило по дну.

1) Илистое дно

Самый распространенный пример – наличие ила на дне – здесь грузило будет вязнуть. И то – насколько оно «крепко» вязнет, указывает не только на толщину илистого слоя, но и на его консистенцию. Во время протаскивания маркерного грузила, повязшего в иле, происходит следующее: сначала, оно идет тяжело и очень медленно, а потом все легче и быстрее. Но если сделать паузу, то грузило снова повязнет, и чтобы сдвинуть его с места, опять понадобится применить усилие.

2) Подводная растительность

При наличии подводной растительности маркерный груз сначала будет нормально двигаться, но потом основательно застревать и, соответственно, останавливаться. В процессе протаскивания грузила сквозь водные растения, можно даже услышать, как под водой рвутся стебли.

3) Дно песчаное или гравийное?

На песчаном дне Ваше грузило будет идти легко и равномерно, а кончик удилища будет всегда немного изогнут. На дне, покрытом гравием или колониями ракушек, груз тоже нормально пойдет, но с легкими рывками, а кончик удилища будет слегка дрожать. Стоит отметить, что матерые карполовы могут даже на слух определить протаскивание маркерного грузила через водоросли, гравий или ракушки.

Все движения груза контролируются по кончику удочки, и по тому, как оно «отдает» в нашу руку.

4) Самые козырные места для ловли карпа

И, наконец, наиболее важный вопрос: как научиться определять на больших заиленных участках дна, площадки с более/менее твердым грунтом? Здесь важно «вычислить» момент, когда завязшее в иле грузило, освобождается, а кончик удилища выпрямляется, и начинает слегка дрожать. Это признак того, что найдена весьма перспективная точка ловли карпа. Измерьте глубину в этом месте, визуально запомните ориентиры и дальность. А после этого – сделайте несколько веерообразных забросов влево и вправо для определения размеров данного участка. После всех этих процедур – установите там стационарный маркер, в качестве ориентира для заброса снастей и прикормки. Ну а потом начинайте карповую рыбалку.

Подводим краткие итоги

Несмотря на кажущуюся простоту, работа маркером, все-таки, требует определенных навыков и постоянных тренировок в целях само/совершенства. А поскольку этот метод довольно-таки шумный, то тренироваться лучше не во время ловли карпа, чтобы не распугать всю рыбу в округе и не мешать рыбачить остальным карпятникам. Поэтому, для оттачивания навыков владения маркерной снастью, а также развития «чувства дна» — именно новичкам рекомендовано учиться строго (!) на мелководье. Где можно относительно легко проверить ощущения, передаваемые грузилом и леской на Вашу руку. Вот, в принципе, и все начальные рекомендации по освоении работы маркером. Желаем Вам успешных тренировок!