Лист дикая охота анализ

Приступаю к разучиванию этих этюдов, расскажите пожалуйста какие там трудности, нюансы и на что следует обратить внимание, заранее благодарен.Ой. Сразу — и №2, и «Дикая охота». Ваше положение незавидно 😉 Прежде всего потому, что и в том, и в другом — во-первых, так себе музон, а во вторых, и там, и там, некое «грохоталово-спотыкалово», изложенное в виде какой-то досадной «рванины». Мало у кого получается эти пьески исполнить более-менее внятно и придать им некий художественный колорит.

Но если «отбрыкаться» от этой неблагодарной материи не получится, надо использовать ситуацию себе во благо — как говорится, «благословенны будьте трудности, вами мы растём!» 😆

Мне кажется, самое главное — разобрать и проанализировать этот «частокол» с точки зрения фактуры и тематического развития. Найти опорные моменты, смысловые вершины мотивов, фраз — где можно, как говорится, и «запузырить» как следует :silly: и непременно моменты, где что-то надо облегчить, чтобы не лупцевать всё подряд. Таким образом можно даже в такую замусоренную музыку привнести некий смысл и пластичность (полезную как для играющего, так и для слушателя). Это хорошо заделать уже при медленном разучивании — при активном пальцевом взятии аккордов и хорошей пальцевой проработке пассажей распределить погружения руки в клавиатуру и моменты «дыхания» руки, осуществляемые пластичной кистью.

Уже в медленном темпе очень желательно соблюдать ритмическую структуру — чтобы чувствовалась упругая живая пульсация музыки (то самое погружение и «дыхание» рук поможет), чтобы с одной стороны не выходила ровная гулкая «доска», а с другой — аморфная разваливающаяся субстанция. Если складно и импозантно не фразируется в медленном темпе, то и в быстром будет потом неудобно для игры, и неудобно для слушания. Этому ощущению складности и естественности течения не должны мешать никакие досадные детали — а их хватает: это и множественные разложенные басы и аккорды в левой руке (в №2), и скачки и крайне каверзные пунктированные повторяющиеся аккорды в «Охоте» (где нужно очень хорошо наладить кистевой рикошет при сохраняющейся активности пальцев, да ещё и уметь быстро всё это приспособить к клавиатуре конкретного рояля).

Никогда не лишне повторить — пожалуйста! :roll:, не берите слишком рано быстрый темп! Все эти неприятности и неудобства сначала надо превратить в приятности и удобства 😉 в медленном темпе, а уж потом само ускорится.

Удачи! И терпения!

спасибо большое! аж вдохновили)

хорошо, а в каком трансе музон получше? )

«Музон» получше у Тату. :silly::tomato::makedon:

А у хороших композиторов музыка.

оф топ: вообще как-то форум опосел основательно. -(

Я цитировал, мсье.А моё замечание относилось к 2м последним постам, а не к Вам лично.

а почему опопсел?Темы которые обсуждают, попосовые. Стоит посмотреть только на темы которые сейчас обсуждаются в разделе фортепианная музыка.

хорошо, а в каком трансе музон получше? )

«Музон» получше у Тату. :silly::tomato::makedon:

А у хороших композиторов музыка.Ну про «музон», я так понимаю, это в мой огород. 🙄

Ах, дорогой Filosof, ну зачем же так параллельно-перпендикулярно сразу-то: либо «Тату», либо хорошие композиторы. Про «музон» — то было лёгкой иронией. Я, вот, и музыку люблю и хороших композиторов вполне уважаю. Но все мы знаем, что мало на свете бесспорных вещей, ох как мало — а особенно у пылких романтических натур. Как вдохновятся что-нибудь трансцендентное создать. и создадут! С одной стороны посмотришь — и вправду грандиозно, и впечатляет, и подавляет. А назавтра посмотришь с другой вдруг — а оно в чем-то и комично даже. Гений Листа никто не отрицает, Боже сохрани! Но нельзя не согласиться, что иной раз и проскользнёт у него и пафос крупного помола, и всякие картонности с ходульностью. Поэтому — чуть иронично — «музон», уж простите вольность слога!

Дальше вообще глубокое ИМХО — по просьбе Avaddon’а:

№1 — Прелюдия. Никто никогда не играет 😆 Только в случае записи полного комплекта «Трансцендентных» (ну, или на сцене всем альбомом — что ещё более редкая акция). «Музона» вообще никакого нет — не помню, кто сказал: «проба рояля перед выступлением» 🙂

№2 — Не очень внятный, без особой темы. Есть некий антураж драматизма и демонизма, но как бы на пустом месте 🙄

№3 — Пейзаж. Тоже слабовато, хотя уже «типа возвышенно». Тоже категорически не является репертуарной вещью.

№4 — Мазепа. По-настоящему трансцендентный. Завсегдатай всех конкурсов. Да, некая театральность, впрочем, по-хорошему впечатляющая. Ярко, масштабно, музыкально. Скачки неприятные, если не выграны «намертво», могут вполне «посыпаться» — этюд увлекает и если недостаточно крепко выучено, можно не выдержать темпа. В общем, сильная вещь!

№5 — Блуждающие огни. Настоящий жупел «жемчужной» игры. Думаю, те, кто претендует на «большой пианизм», не должны пройти мимо этого этюда — не обязательно на конкурсе сыграть (если нет особой предрасположенности к мелкой технике), но даже для себя изучить его очень полезно. Действительно довольно симпатично и весьма трудно. Настоящая трудность начинается там, где надо почувствовать и дать почувствовать слушателю отличие «Огней» от. скажем, тоже вполне изящных и пусть великолепно сыгранных, но этюдов Клементи 😉

№6 — Видение. Мрачно-монструозная материя. В руки ложится довольно удобно, но потом оказывается, что «овчинка выделки, может, и не стоила» — музыки маловато, больше антуража.

№7 — Героика. Считается далеко не самым сложным как этюд. Но как пьеса довольно симпатичен — есть некое благородство и блеск. Страница с октавами — вообще очень хороший материал для выработки «октавного ощущения». Лично у меня к этому этюду симпатия, хотя кто-то, может, её и не разделит.

№8 — Дикая охота. Яркий, «чумовой» 8). Как правило, ни в чьем исполнении — за редкими исключениями — не производит впечатления, оставляя какое-то досадное ощущение: много нот, шороха и треска, а сплавить все это вместе в какую-то художественную ценность не получается — очень каверзная материя. То, что к концу этюда из рояля начинает идти дым, а ноги его подламываются под свинцовыми ударами аккордов — это, наверное, не стоит относить к главным факторам художественного воздействия :roll:.

№9 — Воспоминание. Для эстетов. Вполне рекомендована для исполнителей, склонных к гибкой романсовости, «тишизму», и ажурным пассажам. Можно сыграть весьма благородно и изысканно. Приятная пьеса.

№10 . Один из популярнейших этюдов Листа. Благородно-порывистый, с интересным развитием, фактурно-разнообразный, но без рванины (!) — пожалуй, действительно, по музыке это одна из самых вдохновенных пьес этого альбома. Проведение второй темы в репризе в ля-миноре на piano — замечательно по своей поэтичности.

Одна из задач — проследить, чтобы краткость мотивов не повлекла за собой общую фразировочную «одышку». 🙂

№11 — Вечерние гармонии. Тоже весьма популярен в определенных кругах :-). Очень рекомендован для глубоких поэтичных и романтичных натур. Здесь протягиваются ниточки уже к позднему Листу — к «Поэтическим и религиозным гармониям» или что-то типа того. С точки зрения «голой техники» особо не сложен, но масса звуковых, тембровых, педальных, фактурных задач, да и блёклым его не назовёшь — есть красивые экстатические кульминации.

№12 — Метель. Может прозвучать очень поэтично и выразительно, если не достанут бесконечные тремоло. Оторвать их от грешной земли и превратить в вой ветра и трепетание воздуха — не так-то просто 😉 А так — пьеса вполне достойная.

Ещё раз повторюсь — сей обзор абсолютно субъективен, и никак не претендует на авторитетное мнение. Просто по просьбе коллеги, так сказать, поделился видением материала 🙂 .

Страстным адептам Листа никакого зла причинить не хотел 🙄 .

Лист дикая охота анализ

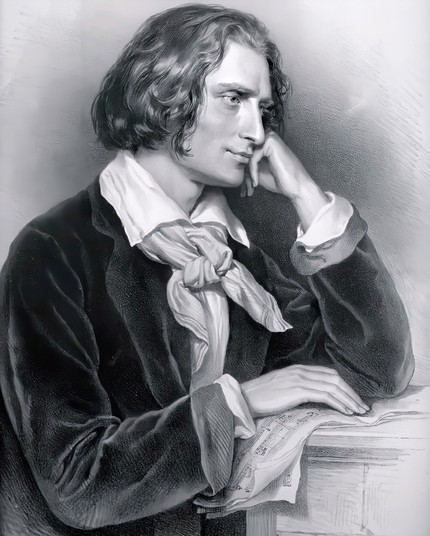

Большое внимание Ференц Лист уделял этюдам, углубив, подобно Шопену, их художественно-образное содержание.

«Виртуозность,— говорил он,— не пассивная служанка композиции, ибо от ее дуновения зависит как жизнь, так и смерть доверенного ей художественного произведения. Она может придать музыкальному сочинению весь блеск своей красоты, свежести и вдохновения, но может также извратить его, сделать плохим, изуродовать». Новое понимание виртуозности, которая «нужна для того, чтобы художник мог полностью высказаться»,— завоевание романтического искусства.

Пятнадцатилетним юношей Лист задумал создать цикл из сорока восьми этюдов во всех мажорных и минорных тональностях, из которых написал и опубликовал двенадцать (1826). Это были еще технические упражнения для развития беглости пальцев, напоминавшие этюды его учителя Черни. Спустя двенадцать лет Лист вновь вернулся к своему замыслу и, коренным образом переработав упражнения, превратил их в «Большие этюды» (1838). Но и эта редакция не удовлетворила его: в 1851 году была создана третья редакция — «Этюды высшего исполнительского мастерства» («Трансцендентные этюды»); в них десять пьес из двенадцати получили программные названия.

Этюды разнообразны по техническим приемам и содержанию. В них, согласно классификации Листа, представлены четыре вида фортепианной техники: а) октавы и аккорды, б) тремоло, в) двойные ноты, г) гаммы и арпеджио. Вместе с тем пейзажные зарисовки соседствуют с фантастическими сценами, а лирические настроения — с героическими.

Свободно-импровизационная «Прелюдия» (№ 1, C-dur) вводит в цикл. За ней следуют стремительный этюд в характере токкаты (№ 2, a-moll) и светлый, задумчивый «Пейзаж» (№ 3, F-dur), близкий по настроению «Первому году странствий». Остро драматичен «Мазепа» (№ 4, d-moll), снабженный цитатой из одноименного стихотворения Гюго. «Блуждающие огни» (№ 5, B-dur) заставляют вспомнить причудливо фантастические пьесы Мендельсона или Берлиоза.

Затем идут три героических этюда — «Видение» (№6, g-moll), навеянное торжественной картиной погребения Наполеона, «Героика» (№ 7, Es-dur) в характере блестящего марша и мрачно фантастическая «Дикая охота» (№ 8, c-moll).

Героические образы сменяются лирическим «Воспоминанием» (№ 9, As-dur), с нежной, певучей мелодией и свободно-импровизационным изложением в духе шопеновских ноктюрнов. Скорбные вздохи, стоны, страстная мольба слышатся в стремительно прерывистой мелодии следующего этюда (№ 10, f-moll). Спокойны и величавы «Вечерние гармонии» (№11, Des-dur). Завершает цикл «Метель» (№ 12, b-moll) — вновь пейзажная зарисовка вихревого движения.

Следующий цикл этюдов связан с увлечением Листа исполнительством Паганини. Как и многие другие композиторы (Шуман, Брамс, позже Рахманинов), он задумал передать на фортепиано совершенную технику итальянского скрипача, не копируя скрипичных приемов, но воссоздавая их в соответствии со спецификой своего инструмента. Этому посвящены «Большие этюды по Паганини» (первая редакция — 1838, окончательная — 1851), среди которых наибольшую популярность завоевали №3 («Кампанелла» gis-moll) и № 6 (a-moll); обе пьесы написаны в вариационной форме.

Помимо названных двух сборников, имеются у Листа и другие программные этюды, отмеченные значительным содержанием. Так, поэмный склад присущ «Шуму леса», где переданы излюбленные романтиками образы природы (ср. аналогичную картину в опере Вагнера «Зигфрид»), и «Хороводу гномов», предвосхищающему сказочно-фантастические пьесы Грига (оба этюда созданы около 1863 года).

Канцлер Ги — Дикая охота | Культурологический анализ

Данная статья будет интересна в первую и наверное в последнюю очередь поклонникам творчества российской певицы Канцлер Ги. Добавлю, что если Вы интересуетесь мифологией, антропологией и этнологией, Вам с огромной вероятностью понравятся ее композиции.

Начнем с названия, которая уже очень многое говорит о главной теме композиции. Дикая охота — в скандинавской мифологии олицетворяет охоту призрачных всадников-охотников со сворой собак и с Одином-Всеотцом во главе на человеческие души. Здесь сразу понятно, что миф христианизирован. Один подобно нечистой силе охотится на души простых смертных — естественно это влияние христианства, ибо Одина интересуют только души храбрых воинов, которые будут служить ему в небесном чертоге.

В Британии бытует версия о том, что охоту возглавляет король или королева эльфов, они могли похищать встретившихся детей и молодых людей, которые становились слугами эльфов. И далее каждый народ по-своему дорабатывал данный миф, поэтому вариаций того, кто возглавляет Дикую Охоту великое множество.

Христианизация мифа о Дикой охоте подтверждается сразу же:

В старой церкви не поют Святые гимны,

Кровь на бревнах частокола Католического хора,

Свора скалится им в спину, не по вкусу им отпетые могилы!

Крест в руках твоих, но в битве он не годен,

Сердце клеть свою проломит, веру в Бога похоронит,

Старый крест — не щит Господень,

Свора бесится, и близко Черный полдень.

Здесь идет явная отсылка к демонизации самого образа старой заброшенной церкви и старого распятия, которое уже бессильно против сил тьмы. Можно говорить о мифологической инверсии — старая церковь — это уже дом не бога, а дьявола, достаточно вспомнить известное всем произведение Н.В. Гоголя «Вий», чтобы понять, что демонов церковная атрибутика не пугает.

«Старый крест — не щит Господень» — ибо щит — это либо сама вера, либо щит архангела Михаила. Третьего не дано.

«Свора бесится, и близко Черный полдень» — лично мне напоминает Сверхъестественное и его адских псов 😉 С черным полднем всё ясно — красивая метафора для полуночи.

Это не любовь, это Дикая Охота на тебя! — как без любви на свете жить 😉 Чисто по человечески всё ясно, но с точки зрения мифологии не совсем. Хотя по тексту и воспевается любовь смертного к демонице/дьяволице.

Стынет красный сок, где-то вдалеке призывный клич трубят. — знаменитый архетип рога, поднимающего умерших, призывающего чистых и нечистых в зависимости от контекста.

Это — марш бросок, подпороговые чувства правят бал. — красивая метафора и сама идея подпороговых чувств. Почему? Здесь неплохо вспомнить фольклор народов Восточной Европы. Под порогом выносили ведьм и колдунов, иногда некрещенных — верных спутников Дикой Охоты. Это их ночь. Кстати, считалось, что некрещёные умершие, особенно дети, становились забавой для собак Дикой Охоты, которые гнали их в

Это не любовь, ты ведь ночью не Святую Деву звал! — иное было бы странным. Опять же контраст: Дева Мария и демон, возможно суккуб.

Ты ведь ночью не Святую Деву звал!

Вспомни, разве ты читал Святые книги?

Ты не смог сдержать соблазна получить себе все сразу,

И решил призвать Великих,

Так взгляни же в демонические лики!

Оказывается речь идет не о простом смертном, а о чернокнижнике, практически доктор Фауст нашего времени, который жаждал получить всё и сразу. За что и поплатился.

Ты устал смотреть на праведные лица —

Мы тебя не осуждаем, просто жжем и убиваем.

Ты влюбился в демоницу, и решил ей подарить свою столицу.

Но это не любовь! Это Дикая Охота на тебя!

Чернокнижник поплатился за алчность и жажду страсти. Призраки наказывают порочных. Дикая охота началась