- Зверское убийство десятка лосей под Смоленском шокировало Сеть (18+)

- Игра Охота На Животных в Лесу

- Как играть?

- Браконьерство в лесу и на поле + что бывает за незаконный отстрел или отлов животных

- Что относится к браконьерству

- Что проверяет инспектор

- Охота без путевки и наказание за это

- Штрафы за охоту в примерах

- Особенности регулирования в рамках УК России

- Что сейчас в России с браконьерством

- Какие действия являются браконьерством в рамках УК России

- Борьба и профилактика

- Какие последствия есть у браконьерской деятельности

- Вместо заключения

- Консультация по Вашему вопросу

- Введение

- Разрешение нужно

- Разрешение не нужно

- О судебной практике, в контексте фасадов многоквартирного дома

- Еще один судебный прецедент

- Альтернативный сценарий

- Введение и определения

- Как подается и оформляется заявление?

- Расширенный список основания для подачи заявления

- Как будет рассматриваться ваше исковое заявление административного профиля

- По каким причинам заявление принято не будет?

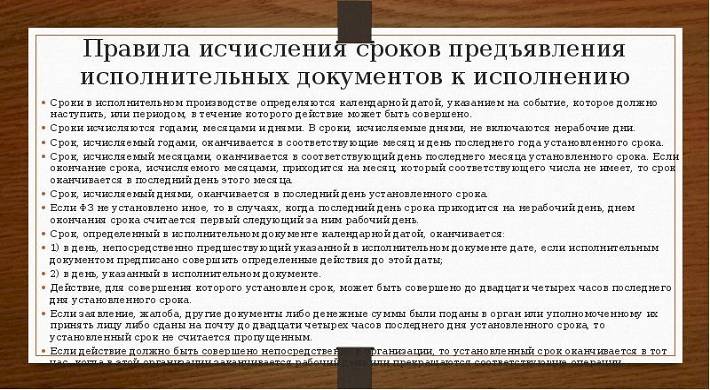

- Что такое исполнительное производство?

- Что такое сбор по исполнительному производству?

- Как предъявить исполнительный лист?

- Особенности работы с работодателем

- О взыскании через бюджетные учреждения

- Сколько действует исполнительный лист по времени?

- О бездействии приставов

- Последние новости

- Расчет неустойки по алиментам для суда

- Методика расчета

- Как взыскать неустойку

- О сроках давности

- Заключение

- Что такое брак?

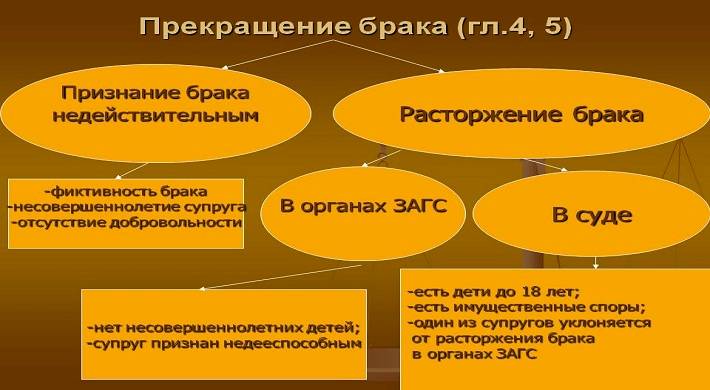

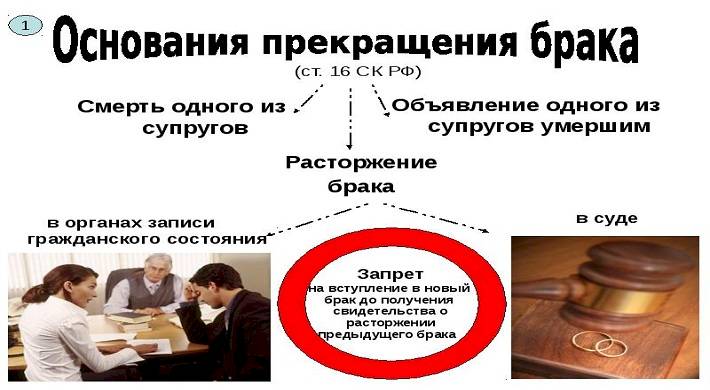

- Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия

- О порядке прекращения

- Основания для суда

- О признании брака недействительным

- Консультация по Вашему вопросу

- Человек умер. Никто не знает, оставил ли он собственное завещание. Что нужно делать?

- Почему стоит обязательно пойти к нотариусу?

- Когда можно принять, а также открыть наследство?

- Что необходимо для того, чтобы принять наследство?

- Как отыскать наследников: можно ли это сделать самостоятельно?

- Что делать, когда завещаний несколько?

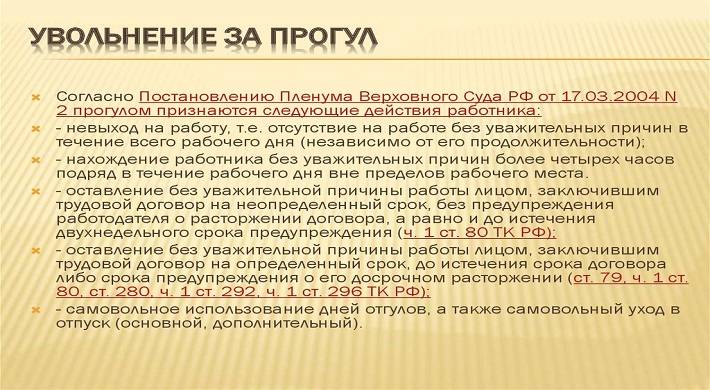

- Прогул сотрудника: какие существуют причины, чтобы уволить человека!

- Увольнение человека за прогул: какие существуют уважительные и обоснованные причины?

- Что еще необходимо знать обо всем этом?

- Какие существуют неуважительные причины?

- Дисциплинарное взыскание под видом увольнения: когда возможно?

- Приказ об увольнении от работодателя: что это?

- Как можно обжаловать увольнение?

Зверское убийство десятка лосей под Смоленском шокировало Сеть (18+)

Сеть всколыхнули жуткие кадры массового убийства лосей, опубликованные в Instagram одним из блогеров. На кадрах мужчины радостно смеются на фоне убитых ими животных — убитых лосей больше дюжины.

«Такая вот война», — довольным голосом сообщает автор видео.

Автор поста призвал ограничить охоту с ружьями, вместо которых, по мнению блогера, стоит использовать только рогатины и ножи.

«Без боли невозможно смотреть«, — написала lubasha020.

«Людям, которые стреляют животных ради забавы, всё вернется. А еще и видео выкладывают», — возмутился antikvariat_a.

«Без мата невозможно описать таких нелюдей», — подытожил shama___95.

По одной из версий, кадры были сняты в лесу Смоленской области — и власти региона незамедлительно отреагировали на публикацию.

«Ознакомившись с видео, я потребовал в кратчайшие сроки разобраться в столь вопиющей ситуации. Также в целях всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств этого возмутительного поступка я обратился в адрес прокурора Смоленской области», — цитирует ТАСС слова губернатора Смоленской области.

В то же время департаментом по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Смоленской области была озвучена версия, что охота проводилась на территории соседних регионов.

По обновленной информации, в Тверской области уже заявили, что вопреки заявлениям смоленских СМИ инцидент произошел не территории этого региона.

«Факты, изложенные в материалах ряда смоленских СМИ о массовом отстреле лосей якобы в тверском регионе со ссылкой на департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, не подтверждены», — заявили в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

Игра Охота На Животных в Лесу

Еще с давних времен люди добывали себе пищу при помощи охоты, но на сегодняшний день у нас есть чем питаться, поэтому в охоте нет надобности. А что делать тем людям, у которых инстинктивно заложено охотится? Они, конечно, выберут охоту, но есть альтернатива – виртуальная охота, здесь вы сможете отправиться в виртуальный лес и найти себе подходящую дичь. Только не забудьте прежде подобрать себе винтовку и решить на кого вы будете охотиться.

Здесь вы можете бесплатно поиграть в онлайн игру — Охота На Животных в Лесу, оригинальное название — Animal Hunting. В эту игру сыграли 16155 раз(а) и она получила оценку 4.6 из 5, проголосовали 19 человек(а).

- Дата релиза: Май 2020

- Разработчик: MasterGame

- Платформа: Веб браузер(Только ПК )

- Технология: webgl . Работает во всех современных браузерах

- Возможность играть на весь экран

- Возрастная категория: 7 +

Как играть?

В игре вас ждет большое количество уровней, причем на каждом из них вас ждет свое задание и своя дичь. Перед началом игры вы можете просто посмотреть какое животное и на каком уровне вам придется выследить. Так, например первое ваше задание заключается в поисках небольшого динозавра, питающегося в основном травой и листьями, и не удивляйтесь, здесь у вас есть возможность охотится не на простых животных, а на доисторических ящеров. Выбрав винтовку вам будет предложено выбрать время года, зима или лето, после чего вы отправитесь на охоту. Время на поиски дичи у вас ограничено, это значит, что вам следует не просто бегать, а выцеливать дичь при помощи винтовки используя мощный оптический прицел. Как только дичь появится в прицеле стреляйте и не теряйте время, иначе можете не успеть.

Браконьерство в лесу и на поле + что бывает за незаконный отстрел или отлов животных

Браконьерство – это охота без наличия необходимого в таких случаях охотничьего билета. Также к браконьерству относится охота на тех зверей и птиц, на которых охотничьи действия запрещены в принципе, охота с без лицензии, использование запрещенных способов и иные действия. Но как могут наказать человека за браконьерство в лесу и в поле и чем ему грозит противозаконный отстрел животных?

Что относится к браконьерству

Под определением браконьерства понимается осознанное, то есть намеренное причинение какого-либо вреда животным, растениям и природе в целом для получения выгоды для себя. Конечно же, речь идет о выгоде в виде денег, мяса или, скажем, шерсти. Редкие представители как животного, так и растительного мира ежедневно и в большом количестве гибнут для того, чтобы обеспечивать и удовлетворять прихоть человека.

Браконьеры – это те люди, которые ставят только одну цель – заработать как можно больше денежных средств с помощью противозаконного отстрела животных, противозаконной рыбной ловли или такой же противозаконной вырубки леса. По итогу всех этих действий природные ресурсы будут очень и очень сильно истощаться.

Под браконьерство попадают следующие виды нарушений:

- Отсутствие у человека охотничьего билета, разрешающего отстрел дичи. В том случае, если разрешение отсутствует, человек не имеет никакого права на охоту. А за охоту без охотничьего билета предусматриваются серьезные штрафные санкции.

- Охота в те времена года, которая охота запрещена. Выходить в лес вместе с ружьем можно не только лишь при наличии охотничьего билета, но и в определенные времена года. Штраф за охоту не в тот сезон тоже может быть достаточно большим.

- Отстрел животных и ловля рыбы, если на этих животных и рыб наложены законодательные запреты на охоту и ловлю. Существуют некоторые представители флоры и фауны, которые были официально занесены на страницы красной книги. Причина простая – охота на исчезающие виды может стать причиной того, что они могут полностью исчезнуть. И для того, чтобы этого не допустить нежелательных последствий, государством назначаются штрафы в случае нарушения правил разрешенной охоты.

- Превышение норм по отлову или отстрелу. Крайне важно четко следовать правилам и не заниматься самоуправством. Ведь человек недостаточно иметь специализированную лицензию, достаточно лишь руководствоваться существующими и актуальными положениями, чтобы не выходить за пределы законодательства.

И, в конце концов, под браконьерство попадают любые варварские подходы.

Что проверяет инспектор

Для предотвращения несанкционированной охоты нормами действующего законодательства предусматриваются проверки, действия которых направлены на уменьшение случаев и масштабов от браконьерской деятельности. Они же направлены и на то, чтобы защитить вымирающие виды.

Что же будет проверять квалифицированный инспектор и на какие именно моменты он будет обращать внимание:

- Масштабность ущерба. Перед тем, как сделать некоторые выводы, специалисты должны будут оценить масштабность нанесенного ущерба и причиненного вреда. Тот инспектор, у которого есть все необходимые информационные данные, сможет самостоятельно разобраться в ситуации, а также сделать несколько важных выводов.

- Серьезные нарушения. Специалисты могут очень легко определить, насколько значительным было нарушение, допущенное со стороны браконьера. Определенные меры будут предприниматься лишь после того, как специалист оценит суммарный общий ущерб. Подобные выводы сразу же сделать не получится.

- Определенные последствия. Противозаконная охота – это всегда штрафы за противозаконную охоту, то есть за браконьерство. В том случае, если последствия от ущерба от действий браконьера были очень значительными, инспекторы могут заставить виновную стороны как оплатить штрафы в случае нарушения правил охоты, так и привлечь ее к уголовной ответственности.

Охота без путевки и наказание за это

Частная охота – это обязательное заключение специализированного договора. В документе должно быть прописано все то, на что охотник имеет право, а также то, на что он никаких прав не имеет. Также важно получить разрешение на то, что охотнику разрешено выходить в лес вместе с ружьем.

Если же путевки и соответствующих документов нет, то человека ждут серьезные санкции. Но перед тем, как осуществить свою охотничью деятельность, необходимо ознакомиться с актуальными и действующими на данный момент положениями и правилами.

В случае охоты без путевок и без сопроводительных документов на человека налагается штраф, размер которого варьируется в пределах от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Штрафы за охоту в примерах

К мерам пресечения на федеральном уровне следует учитывать любые таксы, связанные с браконьерством, которые устанавливает Минприроды России. К примеру, стоит выделить штрафы за следующие действия:

- Штраф за медведя, если у охотника нет никакой лицензии складывается из лишения человека права на охоту на 2 года. Если человек охотился на медведя в тот период, когда у него нет прав на охоту, срок увеличивают еще несколько лет. Если при охоте на медведя человек нарушает условия 258 УК России, человека могут наказать штрафом в 500 тысяч рублей. Если же убитый медведь находился в Красной книге РФ или был в перечне тех животных, которые официально защищены международными законами, то в таком случае в дело вступают те санкции, которые предусмотрены статьей 258.1 УК России. К наказаниям, предусмотренным данной статьей, можно отнести лишение свободы, ограничение свободы, обязательные работы, штраф до миллиона и штрафы за каждого убитого медведя в размере 60 тысяч рублей.

- Штраф за кабана поменьше. Физическое лицо в случае убийства кабана заплатит от 500 до 4000 рублей, плюс у него могут конфисковать как оружие, так и право на занятие охотой в течение 2 лет. Плюс необходимо будет оплатить штраф за каждого убитого кабана – 30 тысяч.

- Убитые косули, помимо штрафа по УК Росси и КоАП, также обяжут охотника-браконьера отдавать по 40 тысяч рублей. Если охота производилась на территории заповедника, то отдавать придется ровно в 7 раз больше, то есть уже не 40 тысяч за убитую косулю, а 280 тысяч.

Те же самые правила, которые касаются косуль, также касаются барсуков, глухарей, тетерева, утки, иных животных и птиц. Только размер штрафа будет меньше: барсук – 12 тысяч, глухарь – 6 тысяч, тетерев – 2 тысячи, утка – 600 рублей.

Важный момент: в том случае, если браконьер убил самку, Минприроды увеличит штраф в 5 раз. Увеличение в пять раз также действует в случае охоты человека на территории заказников.

А в случае подделки путевок или охотничьего билета, а также любых иных документов, человека будут наказывать на основании УК России, а именно на основании статьи 327.

Особенности регулирования в рамках УК России

В случае браконьерства в рамках уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность, регулируемая статьями 256, 258, а также статьями 258.1 и 260 УК России. Все эти нормы и статьи содержат в себе квалификации обстоятельств, отягчающие совершенное противозаконное деяние. К примеру, к отягчающими браконьерство обстоятельствам можно отнести групповое преступление, совершение преступления в крупных или в особо крупных размерах. Еще одно отягчающее обстоятельство – использование служебного положения при браконьерстве.

Вообще внесение такого деяния в УК, как браконьерство, обуславливается очень быстрым сокращением минеральных, лесных, а также животных и лесных ресурсов, а также уничтожением самых ценных растений и животных. В законодательстве четко отмечено и то, что все эти действия являются незаконными по своему характеру.

К браконьерству не могут быть отнесены такие действия, как плановая вырубка леса, санитарная очитка лесных массивов, а также лесозаготовительные работы.

Ответственность юридического характера в случае браконьерства предусматривается также статьями 8.28 и 8.37 КоАП. Ограничения в рамках административной и уголовной видов ответственности осуществляются непосредственно правоохранительными органами и лишь на основании определения размеров причиненного ущерба и убытков.

У ущерба, причиненного в результате браконьерства, есть свой особенный характер, обусловленный тем, что многие экологические ресурсы являются сложными по части их возобновляемости.

Что сейчас в России с браконьерством

Пускай в отношении браконьерства есть как административная, так и уголовная виды ответственности, все равно оно развивается бешенными темпами. Связано это с несколькими факторами:

- Недостаточно полноценный контроль со стороны государственных органов за проведением охоты и за законностью данных действий. Очень часто правильно подготовленные и соответствующим образом организованные браконьерские группы способны осуществлять противозаконную деятельность или с поддельными документами, или под соответствующим «прикрытием».

- Постоянно растущие аппетиты со стороны нарушителей закона о браконьерстве, пренебрежение нормами общественного порядка и законами. Те граждане, которые занимаются противозаконной охотой, в большинстве случаев не способны ограничивать свои действия получением небольших объектов добычи или ресурсов. А в некоторых случаях браконьеры занимаются осуществлением своих по отношению к тем животным и растениям, которые официально занесены в Красную книгу. Селекция, поиск и последующее восстановление таких вот редких пород вызывает, в свою очередь, множество материальных трат и иных трудностей.

- Существование и активная деятельность групп браконьеров. Подобный вид противозаконного деяния совершается, в большинстве случаев, несколькими гражданами, разделенными на группы согласно степени и роли участия в противозаконной деятельности. Это могут быть исполнители, покупатели, должностные лица, реализаторы и иные виды групп. Наличие среди браконьеров подобной разветвленной структуры значительно усложняет аресты и привлечение к различным видам ответственности.

Также можно отнести к основным факторам и то, что на территории России существуют запреты и ограничения на определенные действия. Ведь такие ограничения делают некоторых рыб, животных и леса особо ценными в рамках черного рынка. Ценность подобных природных ресурсов создает некоторую мотивацию для тех, кто хочет на этих редких ресурсах как следует подзаработать.

Какие действия являются браконьерством в рамках УК России

Далеко не всегда можно без проблем отличить друг от друга противозаконное браконьерство от допустимых законом действий. Но, тем не менее, гражданам следует помнить и знать о тех случаях браконьерства и тех действиях, которые подлежат квалификации в рамках Уголовного Кодекса. К таким действиям, попадающим под браконьерство, относятся следующие:

- Вырубка лесов, рыболовство, а также охота в те периоды времени, когда данные мероприятия и их проведение официально запрещены в рамках действующего экологического законодательства.

- Добыча различных природных ресурсов, если у человека нет соответствующей на эти действия лицензии или и разрешения.

- Действия с применением тех ловушек, техники освещения и оружия, которые официально запрещены в рамках экологических норм.

- Добыча различных природных ресурсов с применением наземного и/или воздушного видов транспорта.

- Охота на территории заповедников, дендропарков, а также национальных парков и иных объектов. Этот же момент относится и к вырубке лесов.

- Охота на тех животных, которые официально занесены в Красную Книгу России.

Это основные действия. Которые являются браконьерством и за которые человека могут наказать в рамках КоАП и УК России.

Борьба и профилактика

Конечно, невозможно что-либо говорить о полной остановке браконьерства на территории России, однако сегодня существует общественные и государственные рациональные меры профилактики, которые способны в той или иной мере сократить противозаконные браконьерские меры. К самым эффективным на данный момент можно отнести такие меры и методы, как:

- Использование фотоловушек. Фотоловушки – это устройства, представляющие собой камеру и активирующиеся при попадании в объектив любого движущегося объекта. Приборы создаются из специальных материалов, позволяющих устройству работать в любое время года и при любой погоде. Если фотоловушка зафиксировала факт браконьерства, то запись будет неоспоримым доказательством в рамках административного или же уголовного делопроизводства.

- Проведение ряда дополнительных инспекций, а также проверок и обзоров лесных хозяйств и угодий охотничьих действий.

- Создание специализированных оперативных органов, главная задача которых –предотвратить противозаконную охоту, вырубку лесов, а также противозаконную рыбалку и иные действия, относящиеся к браконьерским. Однако в большинстве случаев подобные органы работают или по вызовы свидетелей браконьерской деятельности, или по спецзаданию.

Эти и иные виды деятельности позволяют если не полностью избавиться от браконьерства, то хотя бы значительно сократить количество таких случаев. Ведь последствия от действий и жажды наживы у браконьеров могут быть весьма и весьма печальными как для животных, так и для всех страны в целом.

Какие последствия есть у браконьерской деятельности

Конечно же, обыкновенному гражданину достаточно тяжело оценить уровень пагубности и уровень вреда браконьерства, однако сохранение ресурсов экологии во всем мире – это первостепенная задача любого человека, государства, а также всего мирового общества. Поэтому стоит помнить и знать о том, что браконьерство как вид деятельности в больших и не очень масштабах носит несколько важных последствий:

- Нарушение естественного уровня экологического баланса. В том случае, если на Земле или в рамках определенных ареалов исчезнет вид животных или растений, иные виды ресурсов экологического мира могут точно также пострадать из-за этого.

- Вероятность исчезновения целых сортов и популяций представвителей как животного, так и растительного мира.

- Потеря популярности у различных направлений туристической деятельности.

- Повышение количества самых разных стихийных бедствий, а также тех ситуаций, которые являются или могут быть отнесены к чрезвычайным.

Из-за всего этого можно точно сказать о том, что браконьерство является достаточно важной проблемой современного общества, а последствия от браконьерской деятельности могут в некоторых случаях проявляться спустя нескольких десятков или даже сотен лет. Сейчас браконьерство и иные действия, связанные с нарушением экологии, пока что не получили никакого достаточно широкого признания. Но непринятие оперативных методик борьбы с противозаконными браконьерскими действиями способно привести к серьезным последствиям.

Вместо заключения

Подводя итоги, можно сделать несколько важных выводов:

- Штрафы для браконьеров за ведение браконьерской деятельности устанавливаются в рамках уголовной, а также административной ответственности, а также в рамках Минприроды РФ.

- В случае нарушения правил и сроков охоты, а также при отсутствии необходимых документов и использовании запрещенного оружия нарушитель может быть наказан в рамках уголовной и/или административной ответственности.

- Также существуют такие штрафы, которые относятся непосредственно к определенным видам животных или к определенному их полу.

- За охоту на территориях, охраняемых государством и законодательством, штрафы увеличиваются во много раз.

И, конечно же, в случае убийства животных, являющихся представителями Красной Книги, человек может быть оштрафован на 1 миллион рублей или на большую сумму.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Консультация по Вашему вопросу

8 800 777 32 16

На что жалуетесь?

Сегодня вы узнаете нужно ли получать разрешение, чтобы поставить кондиционер. И если вас интересует ответ только на этот вопрос, то да, в любом случае разрешение получать придётся. Просто по той причине, что на фасаде здания вы не можете устанавливать свое имущество. Так как фасад здания это уже общее имущество. Особенно если мы говорим о многоквартирных домах. Но речь не только о них. Давайте разбираться.

Введение

Стоит сказать, что ситуация, касаемо кондиционеров и разрешений сегодня очень курьезная. Пожалуй даже в области рекламы и ее размещения, нет столь противоречивой судебной практики. С кондиционерами же ситуация диаметрально противоположная. Существует 2 основных позиции, касаемо целесообразности получения разрешения. И это если мы не будем углубляться в судебную практику. Поэтому, чисто теоретически, вы можете попытаться оформить разрешение, чтобы при случае, основания для начала конфликта не появилось. Если же основание все-таки появится, то вы хотя бы сможете отталкиваться от факта получения разрешения. И вместе с тем, лучше опираться на:

- Наличие разрешения.

- Хорошего юриста.

- Грамотный план защиты.

Всё это позволит отстоять свою позицию в таком непростом вопросе. А он действительно крайне сложен, хотя бы за счет того, что тут есть прямая зависимость от конкретного региона Российской Федерации. Но не будем забегать вперед, давайте обо всём по порядку.

В теории, если опираться не на правовую позицию, а на обычную логику, то государство должно заниматься облегчением жизни для граждан. Кондиционер де-факто является обычным бытовым прибором. Кондиционер по статусу и специфике обслуживания ничем не отличается от:

- Стиральных машинок.

- Утюгов.

- Холодильников.

Кроме того, кондиционер не требует особых условий эксплуатации. Его можно обслуживать без лицензии, его отдельные составные части не находятся в ограниченном обороте. И вместе с тем, на установку холодильника никто не спрашивает разрешения у его владельца. А вот, чтобы установить кондиционер, приходится повозиться с бумагами и документами.

Однако, логикой пользуются отнюдь не всегда. На уровне федерального законодательства регулирование отсутствует. Нормативно-правовая база отсутствует практически полностью. И вместе с тем, в отдельных регионах России существует собственное законодательство, относительно установки кондиционеров. В случае, если у вас есть такой закон субъекта РФ, придётся ему подчиняться. Если же нет, то в теории, лучше проконсультироваться с профессиональным юристом. Потому что вы просто можете не найти нужную норму законодательства, а потом окажется, что закон все-таки был. Незнание законов не освобождает от ответственности, стоит об этом всегда помнить. Особенно если мы говорим о России. Кроме того, уже есть регламент установки кондиционеров в Санкт-Петербурге. А вот на территории Москвы такая норма раньше была. Сегодня ее нет.

Получается, что при наличии законодательства подобного вида в субъекте РФ, вы можете просто подчиняться установленному регламенту. Именно на этот закон Субъекта РФ вы и будете ссылаться. Если же действующего закона в вашем регионе нет, то придется обращаться в вашу местную администрацию. И уже там вам разъяснят регламент установки, с их позиции. Опять-таки, далеко не факт, что вы получите какой-то внятный ответ. Это к вопросу о том, где получать разрешение на кондиционер и его установку. Все это должно быть прописано в соответствующем региональном законе.

Если ваше здание хотя бы чисто теоретически может быть памятником архитектуры ли объектом наследия (культурного), стоит уточнить этот статус. Потому что в случае, если здание действительно имеет один из этих статусов, перспектива не очень хорошая. Как раз из-за того, что для таких объектов регулирование весьма жесткое. Потому что в некоторых домах и зданиях попадающих в вышеперечисленные категории без разрешения нельзя даже:

- Установить антенны.

- Поменять карниз и т.п.

Поэтому, уточнять нужно все заранее и сразу. Чтобы не пришлось потом заниматься демонтажем и проигрывать в судебных инстанциях, выплачивая немалые штрафы.

А теперь давайте поговорим о правовых позициях по вопросу установки кондиционера.

Разрешение нужно

Давайте начнем с позиции, по которой разрешение может потребоваться. Итак, тут нам придётся обратиться к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, а именно 246 статье. Дело в том, что эта статья ГК РФ прямо устанавливает несколько правил использования:

- Все участники должны дать свое соглашение.

- Процесс управления любым внешним имуществом осуществляется исключительно с согласия собственников.

Согласитесь, не самая радостная новость. Кроме того, сюда добавляется Жилищный Кодекс РФ, а именно его 25 статья. Дело в том, что по этой статье установка одного лишь кондиционера может расцениваться как:

- Реконструкция жилого здания.

- Переоборудование конкретного помещения.

Как вы могли догадаться, уже 2 эти статьи создают массу проблем. А ведь это только начало. Кроме того, организация, которая будет обслуживать жил.фонд еще может отреагировать на основании того, что есть отдельное Постановление №170. Получается, что разрешение нужно все-таки получать. Но как это сделать и у кого? По сути, разрешение вы должны запросить у вашей управляющей компании. В теории, разумеется. А на практике одной лишь компанией вопрос не решить.

Дело в том, что есть отдельная статья Жилищного Кодекса (44). Она предполагает собрание собственников всех помещений в конкретном доме. Получается, что для установки кондиционера у себя в квартире, вам нужно:

- Обратиться к управляющей компании.

- Совместно с ними собрать кворум.

- Объявить голосование.

И уже по результатам голосования можно будет сказать, дадут ли вам поставить кондиционер или нет. Речь разумеется о полноценном кондиционере с внешним блоком. Проблема как раз в том, что есть внешний блок. Ведь он будет размещаться на фасаде самого здания. А это создает массу дополнительных проблем.

Вопрос тут еще и в том, как трактовать установку внешнего блока кондиционера. Например, по 25 статье Жилищного Кодекса мы можем узнать о том, что монтаж промышленного кондиционера это полноценное переоборудование фасада. А вот в случае, если мы говорим об установке обычного коммерческого кондиционера для бытового использования, то в теории, переоборудованием это являться не будет. По крайней мере, именно такая логика мышления прослеживания из первой позиции.

Однако, есть и другой взгляд.

Разрешение не нужно

Прелесть права в том, что даже в эталонном (с первого взгляда) законодательном акте, всегда найдется место для пробелов. Этим местом многие и пытаются воспользоваться. Мы уже упоминали о специфическом постановлении, на которое может сослаться управляющая компания. Дело тут только в том, что в самой формулировке «зарыта очередная собака». А именно:

- Установить кондиционер нельзя без получения соответствующего разрешения.

- Уточнений о разрешении нет.

- Соответствия с каким-то принятым разрешением тоже нет.

Догадываетесь о чем тут речь? Дело в том, что по ГК и ЖК РФ регулируются вопросы общего пользования. А вышеупомянутое постановление есть акт публичного, но не частного правоведения. Следовательно, можно попробовать поразмыслить в сторону «уполномоченных властных органов». Опять-таки в Федеральном законодательстве отсутствуют какие-либо требования, которые предписывают необходимость оформления процедуры. Как мы уже говорили выше, в некоторых регионах все-таки может быть законодательство субъектов РФ. В этом случае должна быть прописана:

- Система инстанций, которые уполномочены выдавать разрешения.

- Порядок одобрения и т.п.

Практика показывает, что аргумент в пользу необходимости одобрения со стороны собственников обычно используется для судебных заседаний. Как раз в этом случае, соседи могут выдвинуть претензии по поводу:

- Стекания конденсата.

- Шумности устройства и т.п.

Приоритет тут в том, что голосование собственников будет учитываться в первую очередь. А мнение управляющей организации или компании во вторую. Опять-таки, управляющие компании могут много себе позволять. При том, что далеко не все что они делают, соответствует нормам действующего законодательства. Тут надо обратиться к самовольному демонтажу вашего кондиционера. Дело в том, что если представители управляющей компании попытаются демонтировать ваш кондиционер, мотивируя это тем, что разрешения они не давали, то можно писать заявление в полицию. Потому что это уже уголовная квалификация (по 330 статье). И если уж кто-то хочет демонтировать ваш кондиционер, то придется добиваться решения через суд. Заниматься демонтажем собственными силами без постановления суда категорически запрещено.

Как вы понимаете, установка кондиционера на фасаде здания это сложный процесс. Со всех сторон. Потому что косвенно процесс регулируется со всех сторон. Это и Градостроительный кодекс Российской Федерации. И Гражданский кодекс РФ. И множество других нормативно-правовых актов. Проблема в том, что единого решения по этому мнению нет ни у кого. Даже в судебных инстанциях происходит нечто непонятное. Давайте изучим ситуацию, исходя из судебной практики.

О судебной практике, в контексте фасадов многоквартирного дома

Начнем с первого случая. Один из граждан разместил свой кондиционер на фасаде дома, который является признанным объектом культурного наследия. Естественно, управляющая организация не стала долго разговаривать и практически тут же подала заявление в суд. Однако, что ждало впереди, еще никто не знал. Естественно, суд первой инстанции занял позицию управляющей компании. Ведь по 73 ФЗ это прямое нарушение. Нельзя проводить работы, которые могут ухудшить сохранность предмета охраны или же вообще его изменят.

И после того как было получено предписание собственником, он должен был снять кондиционер. В теории он даже мог получить штраф за кондиционер. Но собственник ничего делать просто не стал. Он продолжил бездействовать. За дело взялись представители одного из региональных департаментов, и подали второй иск в отношении всё того же собственника. Но в этот раз уже иск был отклонен. Если выражаться правильно, то дело было проиграно. Но в чем же тут суть? Все очень просто:

- Дом долгое время не имел охранного статуса.

- Собственник заехал в дом как раз до получения охранного статуса.

И, как вы уже догадались, оборудование тоже было установлено задолго до того, как дом станет объектом культурного наследия. Плюс к тому, в судебной инстанции обратили внимание и на тот факт, что 4 года представители департамента просто бездействовали и не обращали внимания на происходящее. Отсюда и отрицательное решение суда. Исковое заявление было просто отклонено, а собственник остался на своем месте и с кондиционером.

Еще один судебный прецедент

Тут всё еще интереснее. Как мы уже сказали выше, в подавляющем большинстве случаев противоборствующая сторона начинает использовать аргумент от собственников. Иными словами, если вы не созывали собрание собственников жилья, то это может быть использовано против вас в суде. Но далеко не всегда. Иногда суд встает на сторону собственника оборудования, даже при отсутствии согласия ОСС. Давайте разбирать всё по пунктам. Итак:

- У нас 2 есть собственника квартир.

- Есть сплит-система, которую недавно установили.

Конфликт, как водится, опять произошел между соседями. Ничего удивительного в этом нет, современные многоквартирные дома все больше напоминают арену для гладиаторских сражений. Очень редко можно найти дом, где соседи стараются договориться и не конфликтуют. Причиной стал кондиционер. Дело в том, что по заявлению одного из соседей (он же и является истцом), оборудование издает сильный шум. Кроме того, в качестве аргумента были использованы доводы про:

- Облегчение проникновения квартирных воров.

- Выделяющийся конденсат.

В судебной инстанции использовали одно из постановлений на пленуме Верхового Суда Российской Федерации. Кроме того, была задействована нормативная документация и материалы ВАС РФ. Дело в том, что позицию суд занял очень интересную. Истцу нужно было доказать, что ответчик своими действиями нарушил право собственности истца. Достаточно сложная задача, доказать нечто подобное, согласитесь. Вот и у истца возникло много интересных вопросов.

Суд назначил специальную экспертизу. Если не углубляться в формальную терминологию, то было поставлено несколько ключевых вопросов:

- Оказывает ли шум, издаваемый кондиционером, вред для заявителя.

- Превышаются ли нормы по шуму вообще.

В итоге, заключение было в пользу ответчика. Никаких превышений нормы по шуму установлено не было. И сам вред подтвердить не удалось.

Более того, судебная инстанция инициировала еще одно обследование. На этот раз изучали вопрос повреждений и даже разрушений внешнего фасада. Однако, ничего подтвердить не удалось. 2 экспертизы были в пользу ответчика.

В суде не стали принимать аргумент в пользу общего собрания собственников жилья. Его просто проигнорировали. Мотивировка здесь была такая, что по 209 статье Гражданского Кодекса собственник может распоряжаться своим имуществом как угодно. До тех пор, пока это не начинает вступать в противоречие с действующим законодательством. Кроме того, по регламенту еще не должно быть проблем с соседями. Недовольство со стороны одного соседа было, но оно не являлось обоснованным. Так как была проведена полноценная и независимая судебная экспертиза. Которая установила, что никакого шума и вреда соседям оборудование не создает.

Судебная инстанция подметила еще и тот факт, что по действующему законодательству порядок установки кондиционерного оборудования подобного типа вообще не регламентирован. И это действительно так, ведь фактически действующие нормы законодательства очень аморфно описывают весь процесс установки кондиционеров. Нет даже готовой базы и расширенной практики введения таких законов. Да, в отдельных регионах принимают свои законы, но они распространяются исключительно в рамках конкретного субъекта. За пределами субъекта РФ эти законы не имеют силы действия.

В итоге, управляющую организацию вновь отправили «погулять». Потому что иск был отклонен, а требования удовлетворены попросту не были.

Есть и альтернативный пример. Им мы пожалуй сегодня и закончим.

Альтернативный сценарий

Один из собственников квартиры в доме подал исковое заявление на своего соседа. Тот по его заявлению установил кондиционер на третьем этаже. Аргументация истца была выстроена на следующих тезисах:

- Кондиционер нарушает цельную конструкцию фасада.

- Общее собрание жильцов не проводилось.

Установка кондиционера на фасаде здания в этот раз закончилась весьма неприятными последствиями, но уже для ответчика. В частности, тут было применено стандартное решение и регламентация. Как раз по части общей долевой собственности. Суд мотивировал свое решение тем, что без ОСС ничего сделать в данном случае нельзя.

Кроме того, ответчик не смог предоставить документацию и доказательства того, что общее собрание проводилось. Поэтому судебная инстанция недолго думая вынесла соответствующее постановление. Кондиционер нужно демонтировать. Кстати, подобные решения есть не только в крупных городах Центрального Федерального Округа. Есть немало дел, связанных с такими спорами из Уральского Федерального Округа. Так что тут все очень индивидуально. И без профессионального юриста дать правильный прогноз будет затруднительно.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Что такое административное исковое заявление? Это стандартный иск, который подается одной стороной по отношению к другой. Исковое заявление предполагает встречу истца и ответчика в судебной инстанции. В отличие от уголовного судопроизводства, судья опирается не на уголовный кодекс. А на позиции сторон, текущий нормативно-правовой регламент и другую базу, которая по закону должна применяться для рассмотрения гражданских дел. Огромное количество конфликтов в России решается как раз в порядке судебного разбирательства. Притом, административного. Давайте разберемся с тем, как всё это работает. И разумеется, разберем самые простые примеры для понимания ситуации.

Введение и определения

Итак, административным иском в правоведении могут называть практически все что угодно. Потому что сама категория административного иска до сих пор не выделена на официальных основаниях. Дискуссия о необходимости выделения такой категории ведется до сих пор. Есть несколько версий того, как нужно смотреть на административный иск. И нам будет сложно сказать, какая позиция правильная. Ведь спор не утихает среди правоведов, а уж они то точно должны разбираться в правильности определений. Есть несколько конструктивных подходов к тому, как квалифицировать административный иск:

- Это обращение.

- Это родовое понятие, которое можно ассоциировать с другими правовыми отраслями.

Если мы рассматриваем иск, как родовое понятие, то обыватель вряд ли сможет понять о чем речь. Поэтому лучше используем традиционное определение иска (административного профиля). Таким иском называют обращение, которое подается в судебные инстанции (низшие). Административный иск это обращение, которое всегда несет в себе цель защиты:

- Ваших личных интересов (совпадающих с действующим законодательством).

- Какого-то конкретного права.

При этом, подать административный иск могут не только компании и обычные граждане. Но и другие субъекты права. Правда для публичных субъектов правила немного другие. В частности, публичные субъекты могут потребовать исполнения каких-либо обязанностей (от других сторон). При этом, публичный субъект еще может иметь полномочия, которые прописаны на уровне действующего законодательства. У публичных субъектов руки тоже не развязаны, ведь они могут потребовать исполнения обязанностей только при наличии соответствующей законодательной регламентации.

И у публичных субъектов полномочия в этом контексте есть лишь в контексте каких-то определенных судебных разбирательств. По-другому реализовать свои специальные права не получится. Не стоит забывать о том, что сам административный иск (как отдельная процессуальная конструкция) это совсем не то что и обычное заявление. Проблема тут в том, что иск административного характера может быть и динамической категорией.

Если же мы говорим об административном исковом заявлении, то это документ статичный. Он будет приобщен к материалам дела или отклонен, при наличии на то оснований. Само исковое заявление вообще не может меняться по ходу дела. А вот административный иск, точнее его сущность и содержание могут быть изменены. По причине того, что это допускается в контексте действующего законодательства.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (сокращенно КАС РФ) устанавливает отдельную классификацию для таких претензий. Если не углубляться в правоведение, иски административного характера могут быть связаны:

- С депортацией.

- С ликвидацией СМИ.

- С запретом религиозной организации.

- С запретом каких-либо сообществ.

- С ликвидацией (речь о политических движениях и партиях).

- С оспариванием (например кадастровая стоимость).

- С судейством и лишением права и статуса.

- С оспариванием действий или бездействия каких-либо ведомств и служб.

- С нормативно-правовыми актами и т.п.

И это только одна классификация (по основаниям). А ведь может быть и другая. В качестве классификатора можно использовать процессуальную цель. Давайте разберемся хотя бы с классификацией по основаниям. Итак, административный иск может быть подан для перемещения иностранного гражданина в специализированное учреждение. Делается это обычно в отношении тех иностранцев, которые уже подлежат депортации. Но не всегда, тут возможна масса разных вариантов.

Если какое-то средство массовой информации нарушает законодательство, то в его отношении может быть подан административный иск. В этом случае в иске будет прописано требование о прекращении деятельности. Тут все предельно просто:

- Местное СМИ «не договорилось» с властями.

- Соответствующая служба или ведомство подает административный иск.

- СМИ закрывается или подвергается каким-либо дополнительным санкциям.

Кроме того, некоммерческие или религиозные организации, а также политические партии тоже могут получить в свой адрес административный иск. Обычно тут подразумевается запрет деятельности. Впрочем, в требованиях может быть и другие мотивы. Например, ликвидация или приостановление деятельности. Если мы говорим об административных исках в контексте прекращения судейских полномочий, то тут тоже может быть применен административный иск. Обычно такой иск подается после того, как представитель судейства совершит какой-либо проступок дисциплинарного характера.

Кроме того административный иск может содержать требования, оспаривающие действие или бездействие каких-либо государственных органов.

Участвовать в судебном процессе по административному праву может как гражданин, так и компания. Иногда даже, для того чтобы обжаловать штраф в суде, нужно подавать соответствующее заявление. Давайте попробуем разобраться в регламенте и правилах оформления административных исков.

Как подается и оформляется заявление?

Начнем с того, что лучше всего обратиться с этой задачей к профессиональному юристу. Который сможет разобраться во всех премудростях вашей ситуации и поможет все оформить. Впрочем, в теории вы можете сделать всё самостоятельно. В исковом заявлении придется указать:

- Наименование адресата.

- Данные истца и ответчика.

- Информацию об административном правонарушении.

- Требования.

- Аргументацию.

- Размер государственной пошлины.

- Документы (приложенные к заявлению).

С наименованием адресата наверняка всё должно быть понятно. Речь об инстанции (судебной) в которую вы и будете подавать свое исковое заявление.

Обязательно укажите все данные ответчика и свои. Форма для указания данных стандартная, это не только ФИО, но и адрес.

Кроме того, нужно изложить всё о ситуации. Но не переусердствуйте, не нужно писать научно-фантастический роман в 10 томов. Исковое заявление должно быть понятно суду, поэтому ничего лишнего в нем быть не должно. Нужно указать информацию о том, какое административное правонарушение ответчик осуществил по отношению к вам.

После этого вы в обязательном порядке указываете все свои требования. Учтите, любое требование должно сопровождаться соответствующей аргументацией. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы. Лучше доверьте составление искового заявления юристу, если вы не можете разобраться с вопросом самостоятельно.

Государственная пошлина для суда оплачивается в обязательном порядке, никаких исключений тут не предусмотрено. Кроме того в самом исковом заявлении в обязательном порядке описываются все документы, которые предусмотрены по КАС РФ. И естественно, все эти документы нужно прикладывать к заявлению в обязательном порядке.

Если вы не хотите разбираться в премудростях действующего законодательства и отдельных процедур, мы рекомендуем вам нанять представителя. Который и будет действовать от лица доверителя. Естественно, при наличии доверенного лица, вам придется внести всю информацию еще и о представителе. Это не является серьезной проблемой, ведь вы можете нанять юриста, и он все сделает за вас.

Кроме того, нередко перед подачей заявления приходится еще и подавать отдельную предварительную претензию. Дело в том, что в отдельных случаях в России досудебный порядок урегулирования конфликта становится обязательным. Следовательно, поначалу подается претензия, а вот в случае, если ответчик не отреагировал на вашу претензию, можно подавать административное исковое заявление в судебную инстанцию.

Кроме того, универсальной формы для искового административного заявления вообще не существует. Иными словами, вам придется подбирать форму заявления под адресата. Если мы говорим об обжаловании действий судебного пристава, то это одна форма заявления. Если же мы говорим об обжаловании действий государственных органов, то это совершенно другой образец заявления. В принципе, зарываться во всё это не придётся, если вы просто доверите всю работу профессиональному юристу.

Расширенный список основания для подачи заявления

Мы разобрались с тем, что по версии КАС есть целая классификация. Однако, разобраться в этой классификации и базах оснований простому человеку будет крайне трудно. Поэтому мы попробуем разобрать вопрос основания более простым языком. Фактически, за основание можно взять любой факт, которые вытекает из процесса столкновения:

- Органов власти.

- Вас или ваших знакомых.

По идее, любые такие отношения будут публичными. И именно поэтому используется не обычное исковое заявление, а административное. Речь тут о том, что это одна из дочерних категорий обычного искового заявления. Фактически, это специальная форма искового заявления для конфликтов с должностными лицами и целыми государственными ведомствами и службами.

Например, вы можете подать исковое заявление в ситуации, когда общественные органы приняли законодательный акт, нарушающий права огромного количества граждан. Или же в случае если должностное лицо действует против правил и даже действующего законодательства.

Кроме того, вы можете решить какой-то конкретный вопрос подачей соответствующего заявления. Административный иск стоит использовать и как инструмент ограничения действий местных властей или должностных лиц. Ведь очень часто (особенно в провинции) местные власти ставят свои интересы превыше интересов жителей. А это, как вы понимаете, не очень правильно.

Традиционно, чтобы подать исковое заявление административного профиля, государственную пошлину платить не нужно. Но при условии, что вы пытаетесь подать заявление:

- Которое предполагает обжалование действий или бездействия представителей ФССП.

- Которое предполагает дело административного судопроизводства.

Вот только в этих 2 случаях государственной пошлины не будет. Если же ваша ситуация не соответствует, то придется уплатить 300 рублей в виде государственной пошлины.

Административные иски передаются:

- Мировым судьям.

- Судебным инстанциям общей юрисдикции.

- ВС РФ.

При этом, можно подать и в инстанцию отдельного субъекта России, но только при условии, что требования будут соответствовать и оспаривается как раз законодательный акт региональных властей (на уровне Субъекта). Если же есть несоответствие требованиям, то инстанция не примет ваше административное исковое заявление.

Кстати, для обжалования стоимости (по кадастру) уместно применять как раз административный иск. И вот такое заявление может быть подано в инстанцию субъекта.

При этом, если мы говорим об оспаривании каких-то очень серьезных нормативно-правовых актов, а также разных документов, приказов и постановлений крупных организаций, вроде ПФР или ЦБ РФ, то дело будет рассматриваться исключительно в ВС РФ. Потому что суды уровнем ниже просто не имеют права рассматривать такие иски по действующему законодательству РФ, стоит об этом помнить. Кроме того дело еще и в том, что само оспаривание таких серьезных нормативно-правовых документов это крайне серьезный прецедент. Вряд ли это потребуется обычному гражданину, все-таки речь тут скорее про узкую специализацию.

Как будет рассматриваться ваше исковое заявление административного профиля

Итак, начинается все с подачи соответствующего заявления. После чего иск будет проходить несколько этапов:

- Первичное рассмотрение иска (в канцелярии).

- Принятие к производству.

- Подготовительные мероприятия для начала разбирательства.

Изначально будет использован формат устного разбирательства в судебной инстанции. Каждая из сторон разъясняет собственную индивидуальную позицию. После чего суд начинает анализировать и слушать мнения сторон. Кстати, по искам административного характера применяется предварительная защита. Что это значит? Это меры, которые могут быть применены судебной инстанцией, но только на основании заявления истца.

Что до принятия сторон и вынесения решения, то тут тоже не все так просто, как может показаться изначально. После того как дело будет рассмотрено по существу, решение будет принято практически незамедлительно. Разумеется, если нет различных сложностей и разного рода уточнений. А если есть, то на мотивировку (решение) может потребоваться дополнительные 5 суток. Но ничего в этом страшного или удивительного нет, все-таки речь в первую очередь о регламенте и порядке, а не о скорости принятия решения. Которое кстати, может оказаться негативным с позиции истца-заявителя. Кроме того, сторона ответчика в теории может подать встречные исковые заявления, и тогда разбирательство затянется еще сильнее. Учитывайте это.

По каким причинам заявление принято не будет?

Да, принятие иска к производству происходит не всегда. И в подавляющем большинстве случаев, причина в том, что заявитель сделал ошибку. Например, если нормативно-правовой акт не затрагивает истца, то заявление могут отклонить. Тут речь о:

Вот только что интересно, на таком основании можно отклонить практически любое исковое заявление, можете не сомневаться. Так что перед тем как отправляться в суд за справедливостью, постарайтесь все-таки проконсультироваться с профессиональным юристом. Хотя бы для того, чтобы не допускать серьезных ошибок и проблем даже на первичном этапе.

Кроме того, исковое заявление которое вы подаете, может вообще не соответствовать административной схеме судопроизводства. Тут важно понимать, что административное судопроизводство необходимо для решения очень узкого круга задач. И если ваш иск не соответствует этому узкому кругу задач, то ваше исковое заявление будет справедливо отклонено. А вы на руки получите отказ о принятии иска к производству. Это еще один аргумент в пользу сотрудничества с профессиональным юристом. Ведь фактически, одна банальная ошибка в документе уже может привести к прямому отказу. А таких ошибок может быть очень много.

Еще одним популярным основанием для отказа является дублирование исковых заявлений. В случае, если кто-то другой уже подал такой административный иск, то вы получите отказ. Тут важно пересечение по базе оснований и предмету требований. Если пересечения есть, то вы не успели, и исковое заявление подал уже кто-то другой. С другой стороны, вы сможете поучаствовать в деле другого человека и отстоять свою позицию.

Безусловно, российская правоприменительная система очень гибкая. Поэтому, в теории, вы можете даже обжаловать отказ. Особенно если используется «резиновое основание». Резиновым основанием, как вы можете догадаться, называют «несоответствие правам и интересам истца». Дело в том, что судебные инстанции очень часто любят злоупотреблять этим основанием для отказа. И отказ можно обжаловать, главное сделать это правильно. Многочисленные примеры административных исков, которые были приняты, наглядное тому подтверждение.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Исполнительный лист это одна из разновидностей документа, который появляется в процессе ведения соответствующего производства у приставов. Такие исполнительные листы могут быть выданы на основании какого-либо судебного решения или приговора, который должен быть исполнен. В самом документе раскрывается одна из частей судебного решения (резолютивная). Это к вопросу о том, что такое исполнительный лист и что в нём содержится. На данный момент, для каждого отдельного исполнительного производства используют по 1-му листу. И каждое судебное решение ассоциировано со своим листом. Давайте разбираться в том, как все это работает.

Что такое исполнительное производство?

Начнем с самого начала. Итак, исполнительный лист запускает одноименное производство. Это называется исполнительным производством. Что это такое? Это процедура, которая являет собой сочетание:

- Фактических действий.

- Процессуальных действий.

Все эти мероприятия производятся специальной государственной службой, которая занимается как раз тем, что исполняет судебные решения. Разумеется, исполнение тут предполагается принудительное. А инициируют исполнительное производство только после того, как соответствующий документ обретет свою законную силу. Разумеется, исполнительное производство необходимо для того, чтобы выполнить соответствующее решение суда. Ведь едва ли даже 50% решений исполняются в добровольном порядке.

Обычно приставам приходится разыскивать должника, заниматься поиском его имущества и арестом всех счетов. И несмотря на то, что исполнительная система у нас вроде бы отлажена, работает это все не самым лучшим образом. Об этом вы могли узнать в одной из наших публикаций про алиментные обязательства и новые законодательные инициативы на этот счет.

На данный момент в России исполнением всех судебных решений занимаются преимущественно представители ФССП. Разумеется, тут в дело включается еще и ФСИН, так как именно они занимаются всей пенитенциарной инфраструктурой. Но, если мы говорим о каких-то долговых обязательствах и компенсациях, то это как раз компетенция судебных приставов. Сама деятельность по взысканию денежных средств и изъятию имущества, в контексте исполнения судебного решения, возложена как раз на приставов. Их так и называют «приставы-исполнители». Они начинают работать после того, как взыскатель передает исполнительный лист.

Что такое сбор по исполнительному производству?

Сбор это дополнительная комиссия, или если угодно штраф, который накладывается на должника. По действующим нормам законодательства РФ должнику дается определенный период для добровольного погашения всех своих обязательств. В случае, если должник не исполнил свои обязательства вовремя, на него накладывается еще и исполнительный сбор. Накладывается он на определенных условиях:

- Номинальная сумма 1 тыс. рублей.

- Общая процентная ставка 7%:.

Сам пристав накладывает на должника сбор в случае, если последний не сможет убедительно доказать наличие обстоятельств, которые никак не зависели от должника. Но эти обстоятельства и сделали своевременное исполнение обязательств невозможным. Как вы можете догадаться, доказать нечто подобное будет крайне сложно. И это еще мягко сказано. Потому что даже двойное списание с банковского счёта у нас сегодня достаточно трудно оспорить. А уж о сроках возврата даже и говорить не приходится.

Фактически, оспорить наложение исполнительного сбора не удастся в 99% случаев. Потому что так сложилась практика, можете изучить вопрос самостоятельно.

Не стоит забывать о том, что для индивидуальных предпринимателей номинальная сумма исполнительного сбора тоже упирается в 1 тысячу рублей. А вот если мы уже говорим про то организацию, то тут размер исполнительного сбора не может быть менее 10 тысяч рублей.

Если же мы говорим об исполнительных производствах, которые подразумевают требования неимущественного характера, то суммы исполнительного сбора уже увеличиваются в большую сторону. Если мы говорим об индивидуальных предпринимателях и обычных гражданах, то сумма номинального исполнительного сбора это 5 тысяч рублей. А если мы говорим об организациях, то это уже 10-кратный размер, то есть 50 тысяч рублей минимум.

Разумеется, у должника есть возможность оспаривания исполнительного сбора. Для этого придётся подать соответствующее заявление в судебную инстанцию. Заявление может содержать:

- Просьбу о рассрочке.

- Просьбу об уменьшении размера сбора

- Требование об освобождении от исполнительного сбора.

- Требование об оспаривании постановления пристава.

И вот тут главное удержать баланс. Судебная инстанция будет рассматривать глубину вины должника в любом случае. Кроме того, будет обязательно учтено имущественное положение и любые другие обстоятельства, которые могут сыграть в пользу должника. Если все сделано правильно, то суд вынесет соответствующее решение.

Как предъявить исполнительный лист?

К вопросу о том, где нужно получать исполнительный лист после решения суда. Его выдают после вынесения решения суда и окончания процесса. С этого момента вы получаете статус взыскателя. И уже после этого можно передать исполнительный лист в соответствующее место. Куда подаются исполнительные листы на исполнение? Их принимают:

- Казначейства.

- Банковские организации.

- Организации, являющиеся работодателем задолжавшей стороны.

- ФССП (служба приставов).

И уже после того, как вы определитесь с местом передачи исполнительного листа, можно будет спрогнозировать перспективу исполнения. Обычно исполнительные листы передают в ФССП, где возбуждается соответствующее производство. Сразу оговоримся, передавать исполнительный лист должнику напрямую точно не стоит. Потому что как только вы это сделаете, возникает риск того, что судебное решение просто не будет исполняться. А этого нам совсем не надо.

Тут очень простая логика суждений. Раз дело дошло до суда, значит ваш должник уже не очень-то собирается возвращать вам денежные средства. Он мог бы сделать все добровольно, но в силу каких-либо причин делать не стал.

Передавая ему исполнительный лист, вы не меняете ситуацию. Вы не можете вломиться к должнику в дом и описать имущество. Теоретически конечно можете, никто вам это сделать не помешает. Только закончится это уже уголовным преследованием, и виноватым окажется отнюдь не должник. Поэтому нужно передавать исполнительный лист в ФССП. У приставов есть полномочия, которые позволяют им взыскать долги, на основании судебного решения.

ФССП будет заниматься взысканием не в автоматическом режиме, а только после того, как вы передадите им исполнительный лист. И то, если вам не повезет, то придется еще и в дальнейшем контактировать с местными приставами, чтобы они «расшевелились». В этом вам поможет профессиональный юрист.

Кроме того, можно предъявить лист и в адрес работодателя. Это регламентировано требованиями 229 Федерального Закона,

Особенности работы с работодателем

Итак, фактически, если сумма не превысила 100 тысяч рублей, то исполнительный лист могут передать работодателю вашего должника. Кроме работодателя это может быть:

- Пенсионный фонд.

- Организация, выплачивающая стипендию и т.п.

Преимущество этого метода в том, что должник не сможет уклониться от такого взыскания по умолчанию. Денежные средства будут удерживаться на уровне бухгалтерии, и просто получить всю заработную плату на банковскую карту и тут же обналичить ее не удастся. Следовательно, взыскание будет осуществляться эффективнее. Ведь если есть источник постоянного дохода и его удалось обнаружить, должник едва ли станет увольняться. Конечно, шанс всегда есть, но это весьма неадекватное поведение. Которое может иметь отдаленные последствия.

Чтобы все получилось, нужно действовать по регламенту:

- Все документы об исполнении нужно отправлять почтой на юридический адрес компании.

- Заявление должно содержать подпись и дату отправки.

К заявлению прикладывается решение суда, и другие исполнительные документы. Это может не сработать, если компания-работодатель должника работает по серо-черной схеме и использует адреса массовой регистрации.

И вместе с тем, это один из самых эффективных способов возврата денежных средств. Потому что деваться должнику в этом случае некуда. Он или будет работать, или уволится и начнет искать себе другое место. Во втором случае этот факт можно будет использовать против самого должника, который косвенно может уклоняться таким методом от исполнения по судебному решению.

О взыскании через бюджетные учреждения

Тут важно понимать, что у приставов сегодня тоже руки достаточно сильно связаны. Дело в том, что если вашим должником является бюджетная организация, это создает дополнительные проблемы. Ведь ФССП не может работать с должниками такого уровня точно так же, как и с обычными физическими лицами. Дело в том, что у представителей ФССП просто нет права на:

- Арест имущества бюджетного учреждения.

- Взыскание долга с бюджетного учреждения.

Даже субсидиарной ответственности у собственника тут нет. Следовательно, придется работать на более высоком уровне. В нашем случае это казначейство, если бюджетная организация не исполнила условия по заключенному договору. Если мы говорим о том, что есть решение по поводу возмещения какого-либо вреда, то тут в игру вступает Министерство Финансов.

Поэтому, если в качестве должника выступает бюджетная организация, это создает проблему для взыскателя в первую очередь. Действовать тут придется немного по другому:

- Определяем орган или ведомство, которое уполномочено работать с бюджетными организациями.

- Отправляем в этот орган государственной власти или ведомство все документы.

- Ожидаем.

Но не все так просто. Найти адресата для своего исполнительного листа удается не всем. Постарайтесь раздобыть наименование бюджетной организации, которая оказалась в долгах. После чего по наименованию модно найти казначейство, которое работает с этой организацией. Готово, с адресатом мы определились. Теперь нужно собрать документы.

Не забудьте прикрепить к самому листу еще и дополнительные документы. И в обязательном порядке прикрепите решение суда, а также документацию, которая идентифицирует вас как юридическое лицо.

У бюджетных организаций есть преимущество и по срокам погашения долгов. В частности, они могут погашать долги в период до 90 суток (3 календарных месяца). Готово, с бюджетными организациями мы разобрались.

Сколько действует исполнительный лист по времени?

Ну а теперь об исполнительных листах и сроках давности. Сразу скажем о том, что термин исковой давности по отношению к исполнительному листу применить не получится. Потому что исполнительный лист выдается уже после вынесения соответствующего решения в судебной инстанции. А исковая давность согласно ГК РФ (статья 195) это срок, за который вы можете подать заявление в суд, и его примут. Однако, с исполнительными листами действуют иные сроки давности. В частности, речь тут о том, что по 229 Федеральному Закону есть установленный период в 36 месяцев. Этот период исчисляется с даты вынесения соответствующего решения. За это время взыскатель должен успеть передать исполнительный лист:

- В ФССП.

- В другую уполномоченную организацию.

- Работодателю должника.

- Самому должнику.

Кроме того, для исполнительной документации действует свой, обособленный регламент для подачи. Тут важно помнить о том, что специальный срок устанавливается не во всех случаях. Например для ситуации, когда ребенок был перемещен на территорию РФ незаконно, специальный срок составит 12 месяцев. Если же мы говорим об алиментах, то тут специальных сроков вообще не наблюдается. Иными словами, взыскать алименты можно без учета срока давности. Это регламентировано действующим законодательством. Кроме того, согласно нормам действующего законодательства, сроки исполнения могут прерываться. Например:

- Вы передали лист приставам или представителям должника.

- Задолженность была погашена, но лишь частично.

В этом случае срок будет прерван. Кроме того стоит помнить, что по факту истечения определенного периода, судебные приставы могут попросту вернуть вам исполнительный лист. Происходит это по той причине, что не всегда действия судебных приставов по исполнительному производству вообще можно назвать эффективными. Отчасти, в этом может быть виноват и сам должник. Но не стоит забывать и о том, что нередко непрофессионализм пристава или его откровенное бездействие, играют тут куда большую роль. И если отзыв исполнительного листа уже свершился, то подать его заново можно будет только спустя определенное мнение. По стандартному регламенту, на исполнение дается 2 месяца. Если взыскать ничего не удалось, то исполнительный лист просто отзывается и возвращается взыскателю. В этом случае взыскатель сможет подать исполнительный лист повторно.

Кроме того, в ряде случаев, вы можете рассчитывать на восстановление упущенного срока. Проблема только в том, что для этого нужно иметь веские основания. А именно:

- Отсутствие взыскателя на месте (командировка по работе).

- Отсутствие информации о том, что судебная инстанция вынесла положительное решение.

- Серьезная болезнь (ее придется подтверждать по отдельному регламенту, со сбором доказательной базы).

Во всех остальных случаях восстановить упущенный срок не удастся. Это требование действующего законодательства.

О бездействии приставов

Да, судебный пристав тоже человек. Это обычный человек, хоть и наделенный определенным статусом и полномочиями. Но сами по себе статусы и полномочия вовсе не гарантируют того, что:

- Будет сделано всё, чтобы взыскать долг.

- Должника будут искать с кинологом и вертолетом.

- Будут найдены все банковские счета и имущество.

Тут еще очень многое зависит от самого должника. Если вы столкнулись с должником, и конфликт усугубился, то скорее всего он попытается вам ничего не отдавать. Если должник признает свою вину и обещает отдать деньги, он тоже может затягивать время. Однако, чаще всего злостными неплательщиками становятся не из-за желания нарушить закон. А из-за личного конфликта, который перекрывает любую логику и правовую дальнозоркость.

В этом случае должник сделает все, чтобы не возвращать деньги. Если он уже знаком с работой ФССП, то можете не сомневаться, всё имущество будет переписано на других людей заранее, а не в последний момент. Да, у приставов есть право искать имущество должника даже на чужой территории, при наличии подозрений. Однако правом этим они не пользуются. Это еще и вопрос мотивации. Заработная плата пристава не такая уж и большая. Никакой мотивационной составляющей в этой работе нет. Поэтому, большое количество дел просто «висит мертвым грузом». А взыскатель с недовольным лицом ждет исполнения. После чего получает свой лист обратно и уходит недовольным, но ничего не делает.

Стоит помнить, что возврат долга это в первую очередь, ваш интерес. А значит, вы можете помочь сотрудникам ФССП в розыске имущества должника. Можете посодействовать им в процессе розыска самого должника и привлечения его к ответственности. В рамках закона, вы не можете вламываться в чужие дома и применять силу. Ничего арестовать без приставов вы тоже не можете.

Если же пристав просто бездействует, нужно писать жалобу вышестоящему руководству. Если не помогает, нужно обращаться за помощью в территориальный отдел ФССП.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.

Алиментные обязательства есть у многих. Вот только исполнять обязательства эти стремятся не все. Дело уже дошло до того, что сегодня всерьез ведутся разговоры о том, чтобы создать отдельный алиментный фонд. Эту инициативу уже активно начали обсуждать в контексте налога на бездетность. Связано это с несколькими проблемами. У нас достаточно понятное алиментное законодательство, но вот с исполнением сегодня наблюдаются серьезные проблемы. Фактически, способов ухода от алиментов сегодня предостаточно. И взыскать алименты с хитрого и достаточно подкованного неплательщика достаточно проблематично. Сегодня мы поговорим об алиментах.

Последние новости

Начнем как раз с инициативы создания алиментного фонда. Сама идея кажется неплохой и даже конструктивной, ведь неплательщиков по алиментам сегодня достаточно много. А полномочия ФССП хоть и достаточно широки, но проблемы с алиментами это не решает. Грубо говоря, для взыскания алиментов в полном объеме нужно очень много аспектов и нюансов:

- Все должны быть трудоустроены официально.

- Исполнение и взыскание должно осуществляться без сбоев.

- Удерживать алименты нужно всегда еще на уровне работодателя.

С первым пунктом, как вы понимаете, проблема куда масштабнее, чем с алиментами. Сегодня государство пытается поэтапно уводить всех под свой контроль. Но эти меры по ужесточению всегда приводят к не самому позитивному результату. Ситуация такова, что «закручивание гаек» приводит лишь к росту социальной напряженности. В особенности, когда речь идет о социалистическом подходе к контролю, в капиталистической системе устройства государства. Подобная политика может спровоцировать не самые хорошие события в долгосрочной перспективе.

С исполнением у нас тоже всё не слава богу. Потому что в лучшем случае придется «добить» всё, что еще остается. И полностью отменить наличный оборот денежных средств. Кроме того, не всегда работодатель потенциального неплательщика алиментов вообще трудоустраивает официально. Практика черно-серых заработных плат, не позволяет решить проблему с алиментами. Если по контракту сотрудник получает 12 тысяч рублей в месяц, то алименты будут взысканы именно с этой суммы.

И таких нюансов в исполнении алиментного законодательства много. Государство старается снизить нагрузку на бюджет за счет расширения алиментной политики. Вот только сегодня ситуация достигла пика. Фактически, задолженность по алиментам уже давно исчисляется в миллиардах рублей. И с этим хотят что-то сделать. Вот только что можно сделать?

И вот тут как раз и появилась достаточно спорная инициатива. Многочисленные «эксперты» и «экономисты» действительно отмечают, что исполнители (ФССП) сегодня не очень мотивированы. Все это подается под соусом того, что государство в качестве «взыскателя алиментов» будет действовать куда эффективнее. Очень странная формулировка, учитывая тот факт, что ФССП это отнюдь не частная компания, а вполне себе федеральная служба. И ничего по сути не меняется.

Сегодня идея в том, что государство будет выплачивать алименты из созданного фонда. А уже потом будет заниматься поиском должника и взысканием. Кроме того, предложили создать отдельный реестр для тех, кто не платит алименты вовремя.

Иронично и то, что неплательщиком алиментов у нас по умолчанию считают граждан мужского пола. А статистика говорит о том, что женщины постепенно тоже начинают «наверстывать упущенное». На данный момент статистика такова, что каждый четвертый злостный неплательщик это еще и граждане женского пола. Получается, что в этой системе, так или иначе, уклоняться от алиментов стараются все.

И недовольство тут выражают не столько неплательщики алиментов. По понятным причинам. Сколько обычные граждане, которые еще не успели насладиться всеми итерациями современного института брака. В частности разводом. Потому что не совсем понятно, за чей счет будут исполняться алиментные обязательства. Ведь наполнять фонд откуда-то нужно. А текущая система взыскания вообще не справляется с возложенными обязанностями.

И получается, что оплачивать алименты будут опять налогами. По всей видимости это единственный источник поступлений в потенциальный алиментный фонд.

Надо сказать, что практика не нова. Подобные алиментные фонды существуют сегодня в развитых странах. Вот только там, налогоплательщиков это никак не затрагивает. Потому что должники:

- Платят штрафы (десятикратные).

- Оплачивают работу взыскателей и т.п.

Более того, к штрафам применяется регрессивная шкала. Иными словами, если вы допускаете большую просрочку, то процентная ставка только увеличивается.

Разумеется, инициатива пока не одобрена уже на уровне федерального законодательства. Но подвижки в эту сторону есть, а сомнений в том что закон могут принять не обращая внимание на недовольство налогоплательщиков и ярость оппозиционеров, вообще нет. Так как уже очень давно мнение общественности у нас скорее используется для проформы, всерьез корректировать принятую «наверху» идею никто не станет.

Ситуация с этим алиментным фондом весьма противоречивая. С одной стороны, государство пытается снизить нагрузку на бюджет. С другой стороны вопрос «финансирования» подобных идей пока никто всерьез не раскрывает.

Расчет неустойки по алиментам для суда

Итак, мы уже знаем о том, что само по себе вынесение решения с обязательством уплаты алиментов, еще не гарантирует исполнения. Потому что ситуация, в которой должник не платит алименты на ребенка, очень типична для современной России. Что делать? Можно подать в суд по взысканию неустойки на алименты. Эта возможность регламентирована по СК РФ, а именно, 115 статьей. Фактически, ситуация следующая:

- До лета 2018 года за каждый пропущенный день устанавливали неустойку в размере 0.5 процента от суммы.

- Сегодня нужно платить 0.1 процент за каждый день.

Расчет ведется от общей суммы алиментов, которые не были уплачены. Не стоит забывать о том, что мера применяется только в ситуации, если должник злостно уклоняется от исполнения своих обязательств по оплате алиментов. Во всех остальных случаях применить неустойку попросту не получится. Потому что такова судебная практика по подобным делам. Переломить судебную практику, а точнее, сложившиеся тенденции из нее, не удается даже поправками в законодательстве.

Не забывайте о том, что должник может уйти от неустойки. Для этого ему необходимо доказать, что злостного уклонения не было. А сама задолженность образовалась по причине того, что наступили обстоятельства, на которые должник не смог повлиять. Например:

- Серьезное заболевание и сопутствующие расходы на лечение.

- Задержки по заработной плате.

- Банковская ошибка и т.п.

Разумеется, истцу придется ходатайствовать о том, чтобы были использованы документы по исполнительному делу. Ведь именно это может быть доказательством того, что ответчик виновен.

Если же должник не стал исполнять условия добровольного соглашения, то может наступить ответственность. Правда сама ответственность должна быть изначально зафиксирована на уровне отдельного соглашения. Иными словами, если в соглашении ничего про ответственность за отказ от уплаты алиментов не содержится, то это серьезная проблема. В этом случае считать неустойку придется по законодательству, правила мы уже описали выше.

Фактически, неустойка позиционируется как один из инструментов давления на должника. Правда на деле, неустойка может и не работать. Ведь в случае, если должник уклоняется от исполнения своих обязательств, и делает это правильно, то и неустойка так и останется «в исполнении». Но без реализации и взыскания. Сложно взыскать алименты с того, кто прячется. Еще сложнее взыскать неустойку по алиментам с того, кто прячется. Фактически, это способ «навешивания» долгов на уклониста. Но реализовать его в 100 процентах случаев попросту не удастся. Это объективная реальность.

Не стоит забывать и о том, что даже значительная неустойка требует качественного исполнения. Какой смысл в неустойке, если ее не платят?

Методика расчета

Теперь давайте к практической части вопроса. Задолженность по алиментным платежам регулируется отдельной статьёй СК РФ. Размер долга будет определен в результате:

- Заведения исполнительного дела.

- Проведения определенных мероприятий.

Чтобы рассчитать долги по алиментам на конкретного уклониста, нужно использовать фундамент в виде дохода или заработной платы. Заработная плата или доход должны соответствовать периоду неуплаты алиментов.

Если же гражданин нигде не работал в указанный период, то рассчитывать будут по средней заработной плате на территории страны. Должникам стоит помнить о том, что в этом случае долги начнут увеличиваться в геометрической прогрессии. Потому что все прекрасно знают о том, какие уровни среднемесячных заработных плат у нас сегодня. Реальным заработным платам они не соответствуют, а платить все равно придется.

Как вы понимаете, если алименты уплачивались нерегулярно и не в полном объеме, то расчет будет производиться по каждому конкретному месяцу с учетом внесенных денежных средств. И взыскатель, и плательщик могут оспаривать расчеты сотрудника ФССП. Взыскатель обычно оспаривает в силу того, что хочет выжать плательщика до конца. Ну а плательщик всегда старается снизить свои долги.

Кроме того, для расчета используют следующие показатели:

- Общий размер по долгам.

- Размер по долгам за каждый конкретный месяц периода.

- Количество месяцев.

- Общий срок просрочки.

В общих чертах это всё, что будет учтено. Как мы уже сказали выше, расчет по среднемесячной заработной плате выгоднее для взыскателя. Но для неплательщика алиментов это фактический конец. Потому что если он зарабатывает очень мало, и поэтому не платит алименты, погасить такие долги он просто не сможет. Ведь они не будут соответствовать эквиваленту его заработной платы даже в примерном соотношении.