- Бортники

- Смотреть что такое «Бортники» в других словарях:

- Бортничество у славян на Руси

- Кто такие охотники бортники

- Скоморохи. Оппозиция власти

- Бубноделы. По ком звучит бубен?

- Кошкодав, кошкарь. Кто бьет?

- Бортники. Правильный мед

- Каталь. Валяй помоднее!

- Косторезы. Зачем рыбке зуб?

- Зверовщики. Звери при дворе

- Бортничество — это старейшая форма пчеловодства. Какое дерево годится для бортничества

- Бортничество — это что такое?

- Колодное пчеловодство

- Чем бортничество отличается от пчеловодства

- Какой тип дерева лучше всего использовать для бортничества

- Каким должен был быть хороший бортник

- Возникновение промысла

- Бортничество в Киевской Руси

- Бортничество в Российской империи

- Закат бортничества

- Где сегодня практикуется данный промысел

Бортники

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Бортники» в других словарях:

Бортники — старинное название людей, занимавшиеся пчеловодством (см. Бортевое пчеловодство). Также Бортники это название ряда населённых пунктов на территории бывшего СССР: В России Калужская область Бортники посёлок в Боровском районе. Бортники посёлок в… … Википедия

Бортники — множинний іменник населений пункт в Україні … Орфографічний словник української мови

Бортники (Тульчинский район) — Село Бортники Бортники Страна УкраинаУкраина … Википедия

Бортники (Ивано-Франковская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бортники. Село Бортники укр. Бортники Страна … Википедия

Бортники (Киевская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бортники. Село Бортники укр. Бортники Флаг Герб … Википедия

Бортники (Львовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бортники. Село Бортники укр. Бортники Страна … Википедия

Бортники (Винницкая область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бортники. Село Бортники укр. Бортники Страна … Википедия

Бортники (Московская область) — Деревня Бортники Страна РоссияРоссия … Википедия

Бортники (Смоленская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Бортники. Деревня Бортники Страна РоссияРоссия … Википедия

Малые Бортники — топоним: Беларусь Малые Бортники деревня, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область Малые Бортники посёлок, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область … Википедия

Бортничество у славян на Руси

Пчеловод — профессия, существующая в мире уже множество веков. По началу пчеловоды обладали крайне скудной информацией о жизни пчелиных семей, а сбор меда больше напоминал охоту, в ходе которой люди собирались в группу, шли в лес, отыскивали дупла с находящимися в них пчелами и диким медом. Разоряли гнезда, вынимали мед и уносили его к себе. Безусловно, это занятие было очень опасным, требовало немало наблюдательности, ловкости, смелости и умения. Нужно ведь было не только отыскать в лесу дупло с диким медом, но каким-то образом влезть на дерево, выломать соты и суметь остаться в живых, избежав нападения разъяренных пчел. Пчелиную семью после этого, как правило, ждала гибель.

Однако шло время и опыт наблюдения за пчелами, передаваемый из поколения в поколение привел к возникновению новой формы пчеловодства — бортничеству. Теперь гнезда пчел перестали разорять. Причем помимо естественных дупел, в некоторых деревьях, с мощными стволами, как правило на высоте около 4 метров (для недосягаемости животным) стали создавать искусственные дупла. А с обратной стороны дупла стали делать отверстие, которое на время закрывалось крышечкой из среза — должеей. Когда наступало время медосбора, крышечку открывали, мед выкачивали, а затем отверстие вновь закрывали. Таким образом пчелиные семьи не погибали, а такие вот дупла с пчелами у славян на Руси стали называть бортями, причем существовала традиция, что борти принадлежат тому, кто их первым обнаруживал, а чтобы не было путаницы на деревьях делали засечки или знаки, указывающие на бортника, которому принадлежат борти. В сущности появление бортничества у славян на Руси было большим шагом в сторону современного пчеловодства.

Пчеловоды-бортники умели не только обходиться с пчелами, понимая их поведение, но и стремились к сохранению и развитию семей, расширению хозяйства. Например, они не вынимали мед у молодых семей, так как знали, что это может привести к их смерти от голода, а во время роения заранее создавали дупла, куда сможет переселиться семья.

Помимо этого бортникам приходилось оберегать хозяйство от естественных врагов: дятлов, куниц, медведей.

Бортничество было весьма распространенным занятием у славян. Руднев Яков Иванович в своей книге «Русская земля. Природа страны, население и его промыслы» изданной в 1898 г. в Санкт-Петербурге писал «По всему Полесью на высоких деревьях вы встретите ульи. Нередко улей или два вместе укреплены между двумя близко стоящими деревьями. Это — борти, древнейший первобытный способ пчеловодства, любимого занятия древних славян — обитателей лесов. Здешний крестьянин считает грехом ловить рои: «Пчела — Божья тварь, вольная, грех принуждать ее» — говорит он. Пчеловодство издревле составляло здесь значительный промысел: воск вывозился через Днепр в Грецию. Местом кормления пчел служат здесь многочисленные поляны, покрытые вереском. Вереск цветет с 1 августа по 15 сентября. В это время миллионы пчел издают гул, кружась над вереском и собирая пыльцу его.»

Позднее бортники стали открывать пасеки возле дома, а для пчелиных семей создавали аналоги современных разборных ульев. — дуплянки — в кусках дуплистого дерева и колоды- долбленные ульи. Святыми покровителями бортничества у славян на Руси являются святые Зосима и Савватий. К ним обращались с молитвами о помощи при содержании пчел. С их имена связаны народные поговорки о пчеловодстве: «Рой роится — Зосима — Савва — веселится», «Что у пчелы в соту, то Зосима — Савва — дали». Бортники обязательно вешали иконку с изображением святых на пасеке.

Постепенно история бортничества приблизилась к нынешнему времени, когда в работе на пасеке стали использовать разборные ульи. Благодаря использованию разборных ульев пчеловодство, как отрасль, смогло достичь промышленных объемов получения меда. К тому же использование разборных ульев и современной техники позволило более детально исследовать жизнь пчелиной семьи и глубже понять поведение пчел, что дало возможность пчеловоду влиять на него, корректировать нежелательные события.

Но это не значит, что бортничество в своем первоначальном виде совершенно исчезло, и в наше время можно найти любительские пасеки, где пчеловоды используют борти для содержания пчел.

Кто такие охотники бортники

Настоящий русич всегда мог проявить себя. Причем не только в бою и на пиру. Даже надев женскую юбку, найдя мамонта, убитого кем-то другим, считая кошек или обманывая пчел, он мог заслужить почет и уважение.

Скоморохи. Оппозиция власти

До сих пор не известна этимология этого слова, но историки склоняются к византийскому происхождению – от «скоммарх» — делать смешное. От шутов «золотого города» переняли наши скоморохи, прежде всего, кочевой образ жизни, а уж репертуар пестрил русской самобытностью. Со всех сторон сыпались на них оплеухи и обвинения – власть не любила их за шутки и крепкие словечки в свой адрес, а духовенство иначе как бесами не называло. Носили артисты короткополые кафтаны – это уже считалось грехом, срамных песен и рассказов не чурались, а очень даже наоборот, напяливали маски, пугая впечатлительных граждан. Была еще отдельная каста шутов городских – кукольники. Чтобы показать представление они надевали на себя юбку с обручем в подоле и задирал ее выше головы, а одевать мужчине женскую одежду и вовсе было непотребством.

Любил скоморохов Иван Грозный. Часто он даже сам переодевался в шута горохового и принимал участие в плясках. Не случайно, опальный архиепископ Пимен был наряжен им в костюм скомороший и с бубном в руках отправлен прочь на осле верхом.

Бубноделы. По ком звучит бубен?

Сейчас бубны выпускает даже компания Майкрософт для особо продвинутых сисадминов. А раньше… Бубном на Руси называли любой инструмент, в котором звукоизвлечение идет при помощи туго натянутой кожи – так что некоторые бубны были даже вовсе не бубны, а барабаны. Музицирующие на этом шумном инструменте ценились в ратном деле. Для сопровождения войск делались огромные набаты – каждый везло несколько лошадей, а били по нему 4 человека разом. Посему хорошие бубноделы всегда были на слуху – вдруг для государственного дела понадобятся. Мастер должен был грамотно работать и с кожей, и с деревом. Для обода лучше всего годилась береза – дощечку из нее надо было вымачивать с неделю, прежде чем завернуть в кольцо. Шкура животного, чаще все-таки домашней скотины, долго обрабатывалась. Пересушив или сгноив сырье мастер рисковал изготовить далеко не мелодичный инструмент.

Кошкодав, кошкарь. Кто бьет?

Сейчас этого человека армия «зеленых» зубами бы загрызла. А раньше люди жили практичнее. Стара стала собачка или кошка – почему бы не сменять на маленькую, но годную в хозяйстве вещь? Вот и разъезжал безнаказанно такой мужичок по деревням, предлагая всякие мелочи в обмен на Жучек и Мурок. Если попадались села, сплошь состоящие из любителей домашних питомцев, кошкодав мог и украсть зазевавшуюся зверушку. Дешевый колотковый (кошачий) и сторожковый (собачий) мех шел на шитье одежды. Известна поговорка, которую будто бы повторял этот деляга, делая грязную часть своей работы: «Не я бью – хозяин бьет!».

Бортники. Правильный мед

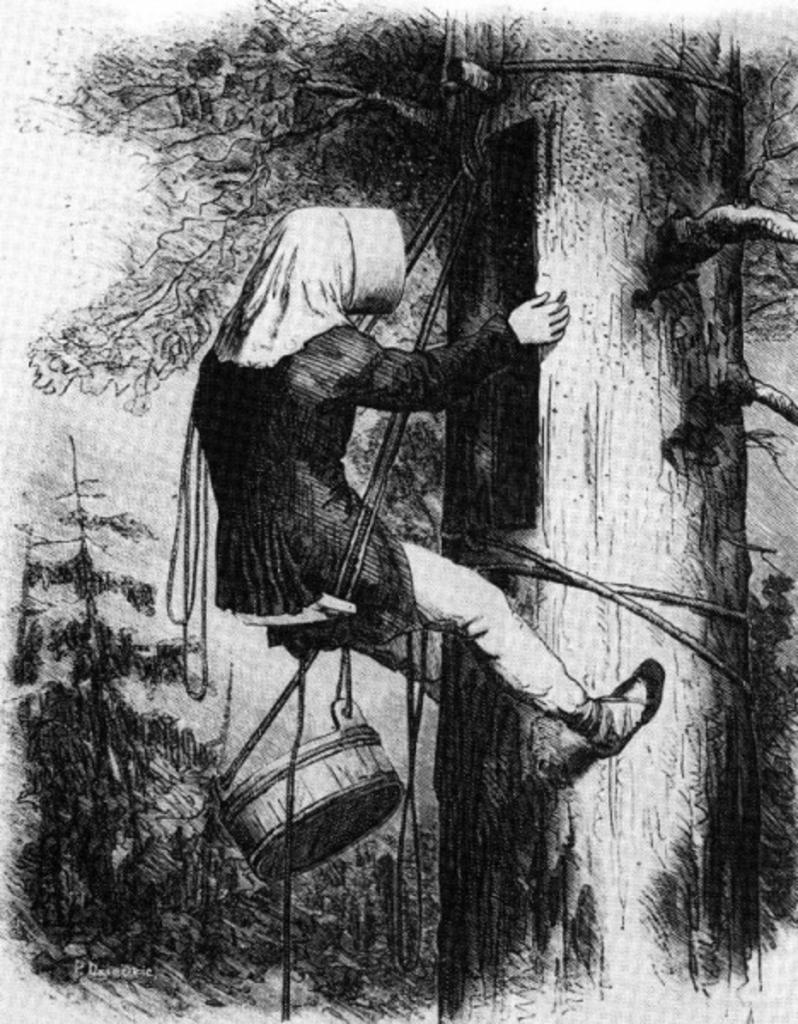

То, что «Ж-ж-ж!» бывает неспроста, люди поняли давно. Мед всегда был и лакомством и лекарством. Только лезть в дупло к пчелам рвались не все. А те, кто был согласен, скоро выделились в отдельную профессию. Охотники за диким медом должны были не только знать лес и примечать всякие мелочи, но и неплохо лазать по деревьям – дупла, где селился рой, могли находиться на внушительной высоте. Ну, а потом кто-то смекнул, что вообще-то, можно пчелам подсунуть кусок бревна с выдолбленным отверстием, и искать не надо. Это бревно называлось «борть», отсюда и произошло название профессии. Сделав этот первый «улей», мастер ставил на него свое клеймо, утверждая содержимое своей собственностью. Воров люто ненавидели, пойманный у чужой борти похититель меда рисковал навсегда остаться в лесу.

Каталь. Валяй помоднее!

Особенно ценились эти мастера на Севере, где без валенок просто житья не было. Эту зимнюю обувку долго называли катаниками. Несмотря на то, что про валенки много развеселых частушек, труд изготовителя считался тяжелым и вредным. Работать приходилось в духоте и сырости. Овечью шерсть очищали от грязи и травы, раскладывали и «били». Раньше – просто палкой колотили, затем – низко подвешенной струной. Ее натягивали, как тетиву и отпускали. Шерсть разбивалась «в пух и прах» — отсюда, кстати и пошло это выражение. Потом «пух и прах» раскладывали в виде буквы «Т», сметывали и кипятили. Сейчас это, называется мокрым валянием. Существовала и своя мода. Одни предпочитали валенки с очень высоким узеньким голенищем, другие – покороче и пошире. Сделать точно «по ноге» мог только каталь-суперпрофессионал.

Косторезы. Зачем рыбке зуб?

«Дорог рыбий зуб, мудрены вырезы вырезано, а и только в вырезу муравью пройти». Некромагическое обаяние костей не оставляло наших предков равнодушными. Кубки из вражеских черепов охотно использовали великие князья – ну, до принятия христианства, конечно. После перешли на менее провокационный материал — трубчатые коровьи кости, бивни моржей – пресловутые рыбьи зубы. А, а уж если кому свезло найти ископаемые останки мамонтов с огромными бивнями, то и их пускали в ход. Дело это требовало огромного терпения и недюжинного таланта. Со временем ремесло это стало местечковым – выделились несколько областей, славящихся своими изделиями. Ларцы холмогорцев очень любила Екатерина I, у нее же хранились два образа, вырезанные из кости – в золотой и серебряной оправе. Мастера умело приспосабливались к требованиям покупателя. При Петре I они быстро научились делать модные штучки: миниатюрные игральные карты, пудреницы, крошечные шахматы, коробочки для мушек и даже резные туфельки. Золушка бы от зависти умерла!

Зверовщики. Звери при дворе

Охота всегда была одной из главных мужских забав. Но вождю нельзя допустить, чтобы приближенные шептали: «Акела промахнулся!», посему травить зверя следовало с умом. Эти «умы» и назывались зверовщиками. Они должны были выбрать правильное место и время, а затем, как бы невзначай выгнать дичь прямо на нужного человека. Иногда для этого нужно было подолгу жить в лесу, наблюдая его законы.

Однако позже эти знания пригодились в неожиданном ключе. Русские цари вдруг стали разводить зоопарки. Просто иногда заморские гости дарили разные диковинки – львов, леопардов, слонов, павлинов. Но в нашем климате им были необходимы особые условия и уход. Тогда-то и вспомнили зверовщиков, которые могли «почуять душу» животного. Так и твари удивительные были сохранены, и работники жили безбедно, сочетая обязанности обеспечения охот и смотрителей зверинцев.

Бортничество — это старейшая форма пчеловодства. Какое дерево годится для бортничества

Мед — это удивительный продукт. Тот редкий случай, когда он не только является очень полезным для организма, но и весьма вкусным. Об этих его свойствах человечество догадалось еще задолго до нашей эры и стало пытаться добывать как можно больше этого лакомства. У славян именовался подобный промысел бортничеством. Давайте узнаем о его особенностях и истории.

Бортничество — это что такое?

Данная форма пчеловодства известна с древних времен. Причем характерна она была именно для обитателей славянских земель из-за многочисленных лесов.

Бортевое пчеловодство, или, как его чаще называют, бортничество, — сегодня уже почти забытое ремесло, цель которого добывать мед, но при этом не губить пчел. Суть его в том, что для поселения роя организовывались специальные дупла в деревьях или привязывались к ним имитации, в виде колод с выдолбленной срединой.

Название промысла пришло от старинного термина «борть», что значит «дупло». В дальнейшем данное слово стало применяться для именования места для пчелиного роя в дереве или его аналога из колоды. Иногда этот прародитель современного улья носил название «колода» или «дуплянка».

Этот промысел был распространен у многих славян: белорусов, литовцев, поляков, россиян, украинцев и т. п. Именно поэтому в каждом из их языков сохранились весьма похожие названия: бортніцтва, bitininkystė bartnictwo, бортничество, бортництво.

Колодное пчеловодство

Изучая этот уже забытый большинством промысел, стоит уделить внимание его аналогу — колодному пчеловодству, которое возникло в начале XVIII в.

В этом случае пчелиные семьи также содержались в колодах-ульях. Но они размещались не в лесах, а возле жилищ их хозяев на пасеках.

Чем бортничество отличается от пчеловодства

Изучаемый промысел хотя и является прародителем современной хозяйственной отрасли, специализирующейся на получение меда, однако имеет ряд отличий.

- При бортевом пчеловодстве рои оставались в естественной среде обитания — в лесах. Благодаря этому пчелы более спокойно себя чувствовали. С другой стороны, это было весьма неудобно для пчеловодов, так как не было возможности постоянно контролировать борти и защищать их от нападок диких зверей или просто грабителей.

- Современные ульи можно легко транспортировать, чем и пользуются пчеловоды, вывозя их на природу в период цветения. На зиму же их легко забирать ближе к дому.

- В пчеловодстве основную часть улья составляют рамки, которые не использовались в колодах и бортях.

- Существует более десятка вариантов конструкции ульев. Практически каждый из них дает возможность с легкостью добираться до сот и добывать мед и воск, причиняя минимальные потери пчелам. В то время как борти разобрать было нельзя.

- Помимо всего перечисленного, современные пчеловоды, в отличие от их предков, заботятся о здоровье своего роя пчел. Для этого они применяют различные препараты, которые уберегают «питомцев» от болезней, от которых ранее они гибли.

Какой тип дерева лучше всего использовать для бортничества

Хотя пчелы — довольно маленькие существа, но и они всегда имели собственные предпочтения, особенно касаемо среды обитания. Именно поэтому для создания бортей подходили лишь определенные сорта деревьев. Кстати, эти традиции были унаследованы и современным пчеловодством, и поэтому современные ульи изготавливаются из сосны и кедра, реже — из вербы, тополя или ивы.

Но давайте вернемся к древнему промыслу, итак, какое дерево годиться для бортничества?

Большинство специалистов в этой сфере сходятся с тем, что любимым деревом была сосна. Также, помимо перечисленных выше материалов, используемых сегодня для изготовления ульев, в старину борти размещали в дубах и ясенях.

Стоит помнить, что помимо «предпочтений» пчел, нужно было учитывать и крепость самого дерева. Ведь для защиты от диких животных, семьи селились на высоте в несколько метров над землей.

Каким должен был быть хороший бортник

В современном мире пчеловодом может стать практически каждый, у кого есть место для содержания ульев, немного денег и свободного времени, чтобы всем этим заниматься. Этот промысел теперь не требует особых умений и физических данных, но в старину было не так.

Каждый бортник (а именно так именовали тех, кто разводит пчел) должен был обладать крепким здоровьем, быть сильным, выносливым и хорошо разбираться в растениях.

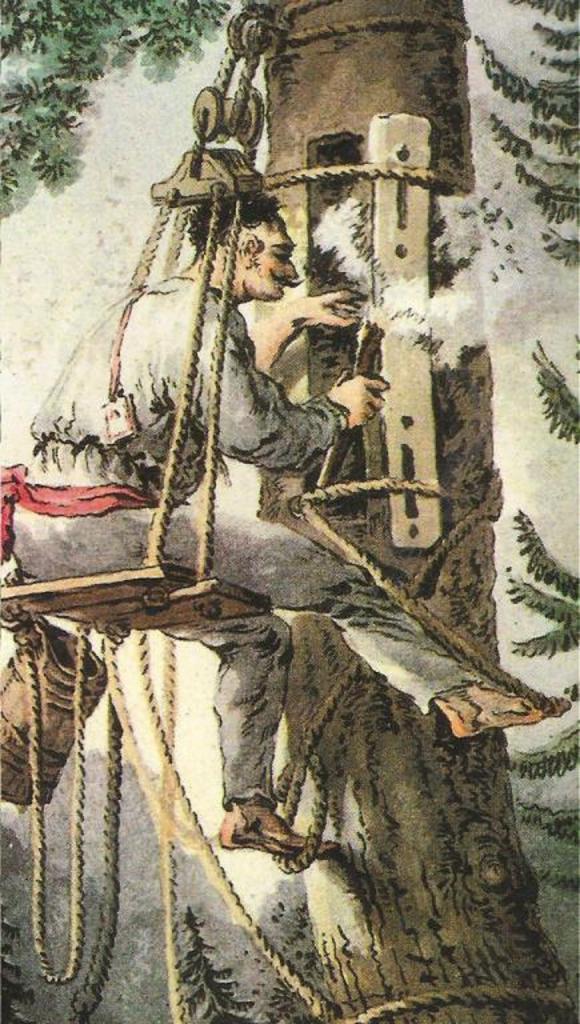

Как уже было сказано выше, все виды бортей развешивались высоко над землей, и, чтобы добраться до них, необходимо было иметь ловкость и силу. Ведь лестницы таскать с собою было несподручно, а значит, приходилось взбираться на деревья при помощи кожаного шнурка и приспособлений, похожих по конструкции на современные «когти» электриков.

А ведь в хозяйстве любого уважающего себя пчеловода, как правило, были десятки бортей, и каждая из них требовала внимания и осмотра. Именно поэтому древние пчеловоды всегда славились своей силой и ловкостью — по-другому в этом ремесле было нельзя.

Иным важным свойством каждого специалиста в этой области были глубокие знания в ботанике. Они была необходимы, чтобы знать, где, а главное, когда именно размещать борти, чтобы получать мед и воск лучшего качества. Именно поэтому многие пчеловоды были и отличными травниками. Ведь они знали, когда расцветают и плодоносят растения и деревья, и как они влияют на организм человека.

За века существования бортничества у древних славян было разработано несколько специализированных инструментов, которые используются и по сей день. Помимо специального топорика, долота, скребков и ножей для формирования дупел нужной формы и ухода за ними, уже с Х века начала широко применяться защитная маска, сплетенная из конского волоса.

Возникновение промысла

Разобравшись с самим понятием «бортничество», стоит более подробно изучить его историю. Как известно, о ценности меда человечество узнало несколько тысячелетий назад. Именно поэтому практически во всех древних культурах это продукт и производящие его насекомые очень ценились, а в Древней Индии и вовсе обожествлялись.

Задолго до начала нашей эры в Египте, Ассирии, Греции Риме и Китае сумели приручить пчел.

Однако бортничество — это было именно славянское изобретение. Этому способствовало наличие многочисленных лесов. У большинства восточных народов пчелиные семьи селились в расщелинах скал. Хотя, справедливости ради, важно признать, что у обитателей джунглей также существовала подобная традиция — подвешивать колоды с пчелиными семьями недалеко от деревьев.

Что касается бортничества в Древней Руси, то именно в этот период оно эволюционировало от простого увлечения до настоящего промысла. Ранее деревья с пчелами, дабы добыть мед, попросту поджигались, и насекомые гибли. Постепенно предки пришли к выводу, что можно попробовать приручить пчелиные семьи, а не убивать их.

Поначалу это делалось в дуплах деревьев, из-за чего и пошло название ремесла. Постепенно славяне пришли к выводу, что можно прорубать собственные борти. А еще позже в этой роли стали применять колоды от других деревьев.

Принято считать, что уже к IV в. бортовое пчеловодство окончательно сформировалось и стало набирать обороты. Так византийский автор Полибий уже тогда отмечал, что основной статьей экспорта славянских племен были мед и воск.

Бортничество в Киевской Руси

В следующие столетия этот промысел продолжал развиваться. Стали возникать целые деревни, которые специализировались на разведении пчел. С возникновением Киевской Руси было выделено целое промышленное сословие — бортничи люди.

Их промысел был взят под защиту закона и строго охранялся от посягательств. Так согласно «Правде Ярослава» за причинение вреда приходилось платить огромные штрафы. А в более позднее века порча бортовых деревьев или посягательство на чужой мед и вовсе каралось смертью («Литовский статут»).

Взамен бортники должны были платить дань в виде десятой части собранного меда и воска. Причем последний ценился значительно выше, несмотря на то что вплоть до XIX века у славян не было другого сладкого продукта.

Бортничество в Российской империи

В период с X до XVII вв. пчеловодство процветало и приносило огромный доход. И на это не влияли ни войны, ни падение или возникновение новых государств.

Когда в регионе наиболее сильным стало Московское княжество, это никак не повлияло на данный промысел. Однако, когда стараниями Петра І государство окончательно превратилось в Российскую империю, начался упадок в истории бортничества.

Это было связано с экономической политикой этого царя. При нем началась массовая вырубка лесов в европейской части страны. Причем это делалось не только для постройки флота, но и для экспорта за рубеж.

Поскольку площадь лесов возле деревень и городов уменьшалась — бортникам физически негде было разводить пчел, и количество получаемого ими меда уменьшалось, как и его качество.

С другой стороны, столь сложная ситуация заставила представителей этого промысла эволюционировать, что способствовало возникновению колодного пчеловодства.

Закат бортничества

В XIX в. была разработана технология получения сахара из свеклы. Это продукт оказался более дешевым, хотя и менее полезным аналогом меда, что позволило ему потеснить мед на рынке.

В этот же период была доработана методика изготовления свечей из стеарина и парафина. Подобные изделия были дешевле, чем восковые.

Таким образом, спрос на продукцию бортников начал падать, и многим из них стало не выгодно заниматься своим ремеслом.

Кроме того, в 1814 г. пчеловодом из Украины Петром Прокоповичем был изобретен рамочный улей. Это приспособлении стало настоящим прорывом в этой сфере, и ознаменовало закат как бортничества, так и колодничества.

Ульи новой конструкции позволяли собирать больше меда, при этом, требуя значительно меньше затрат и времени. Благодаря этому быстро распространились и стали популярны на всех славянских землях, окончательно «расправившись» с бортничеством к началу ХХ века.

Где сегодня практикуется данный промысел

На данный момент бортничество — это практически забытое искусство. Основная проблема в том, что оно слишком трудоемкое, по сравнению с современной пасекой, а количество собранного меда и воска значительно меньше.

Конечно, ходят многочисленные легенды о необычайных целебных свойствах бортевого меда, однако практического подтверждения на данный момент они не нашли. Именно поэтому этот промысел, скорее, дань истории.

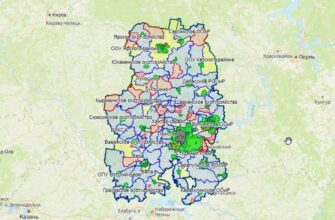

А между тем есть еще несколько мест, где оно практикуется. Так, в башкирском заповеднике Шульган-Таш и ныне расположены бортевые деревья с дикими среднерусскими лесными пчелами.

Еще одно место, где этот промысел еще жив — белорусская деревня Кудричи. Здесь старожилы до сих пор занимаются пчеловодством по старинке.

Также известно, что на сегодняшний момент в Литве проживает двое потомственных бортников, которые не оставили редкое ремесло. В Польше таких специалистов четверо.

На территории современной Украины бортничеством активно занимаются мастера на Полесье. Это Сергей Жила, Владимир Андрощович и Павел Зинькевич из села Селезовка, где находится природный заповедник, а также Юрий Старинський из села Князевка Ровенской области.