- Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники.Иллюстрированная энциклопедия [2007, Разное, Отсканированные страницы]

- Легкие крейсера типа «Охотник». (Муравийские крейсера 20-30-х гг.)

- Американские крейсеры в годы Второй мировой

- Крейсеры Второй мировой войны: характеристики, особенности конструкции и история создания

- Количество

- Линейные

- Тяжелые

- Легкие и бронепалубные

- Минные заградители и специализированные крейсеры

- Флот Советского Союза

- Японские суда

- ВМС США

- Немецкие силы

- Британские ВМС

Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники.Иллюстрированная энциклопедия [2007, Разное, Отсканированные страницы]

Автор: Патянин С. В.; Дашьян А. В.

Издательство: М.:Коллекция; Яуза; Эксмо

Год выпуска: 2007

Количество страниц: 361

Описание: В годы Второй мировой войны крейсера по праву считались одним из важнейших классов боевых кораблей. Меньшие по размерам, чем линкоры, но более многочисленные, крейсера активно участвовали в боях на всех океанских театрах. Они играли роль и охотников, действующих во вражеских водах, и защитников, прикрывающих собственные коммуникации. Самые яркие страницы истории войны на море так или иначе связаны с этими быстроходными и хорошо вооруженными кораблями, олицетворявшими собой стремительность атаки и мощь артиллерийского огня.Пожалуй, ни один класс боевых кораблей (за исключением, разве что, авианосцев) в период между мировыми войнами не развивался столь стремительно, как крейсера. Запрет на постройку новых линкоров, провозглашенный на Вашингтонской конференции в 1922 году, привел к тому, что усилия кораблестроителей во всех странах мира сосредоточились на проектировании именно крейсеров, особенно тяжелых. Последние практически пришли на смену линкорам, получив башенную артиллерию, бронирование и новейшие системы управления огнем. Благодаря гармоническому сочетанию боевых характеристик они остались в истории как самые совершенные корабли эпохи борьбы снаряда и брони

Легкие крейсера типа «Охотник». (Муравийские крейсера 20-30-х гг.)

Легкие крейсера типа «Охотник». (Муравийские крейсера 20-30-х гг.)

С 1930 г. Техбюро Главного адмиралтейства велось проектирование бронированных больших эсминцев-лидеров, предназначавшихся для дивизиона «Веди». В процессе проектирования стандартное водоизмещение эсминцев достигло 3500 т, что автоматически (а тем более в условиях начавшегося финансового кризиса) ставило крест на этом проекте.

Однако полученные наработки были использованы в проекте новых легкогих крейсеров, первый из которых, «Охотник», был заложен в Каменном эллинге Главного адмиралтейства в конце 1933 года. Предполагалась дальнейшая закладка серийных кораблей на стапелях Китежградского адмиралтейства, но, проблемы с их выводом для достройки через мелководную, опасную для судоходства Белую заводь, заставили отказаться от этого плана. Два серийных крейсера, «Разбойник» и «Истребитель», строились на стапелях М-металла.

Энергетическая установка крейсеров располагалась по уже ставшей классической эшелонной схеме и включала в себя два турбозубчатых агрегата и пять котлов. Корпус, впервые для муравийского флота, был выполнен гладкопалубным. Несмотря на сопротивление М-металла имевшего большой задел по двухорудийным башням, предназначавшихся для крейсеров типа «улучшенный «Забияка», удалось заставить «металлистов» начать изготовление трехорудийных башен.

Крейсера типа «Охотник» должны были первыми получить новые 102-мм зенитные орудия, однако вследствие задержки с их изготовлением, два первых крейсера были временно вооружены 6х1 76-мм. Перевооружение их было осуществлено только после начала Второй Мировой войны.

Крейсера этого типа считались очень удачными и, в 1939 году в Каменном эллинге Главного адмиралтейства, был начат постройкой четвертый корабль этого типа, получивший название «Всадник» (предполагалась постройка еще двух). Крейсер имел новое зенитное вооружение, состоящее из 4х2 102-мм, 6х2 47-мм автоматов и 2х4 10,2-мм пулеметов.

К началу войны крейсера типа «Охотник» входили в состав 3-й бригады крейсеров.

«Охотник» 1933-1935-1936 гг.

«Разбойник» 1934-1935-1936 гг.

«Истребитель» 1934-1936-1937 гг.

Водоизмещение — 7230 т (ст.), 8850 т (полное).

Скорость: 34 узла.

Вооружение: 3х3 152/56-мм, 6х1 102/54-мм, 6х1 37-мм автоматов, 4х4 10,2-мм пулеметов, 2х3 533-мм ТА.

Бронирование: борт — 76 мм, палуба — 37 мм.

Мощность: 86000 л.с. Дальность плавания: 7000 миль.

Американские крейсеры в годы Второй мировой

С крейсерскими силами на Тихом океане произошла вот такая история – они оказались незаслуженно забыты и погребены под прахом времени. Кому сейчас интересен погром у острова Саво, артиллерийские дуэли в Яванском море и у мыса Эсперанс? Ведь все и так убеждены, что морские сражения на Тихом океане ограничены налетом на Перл-Харбор и сражением у атолла Мидуэй.

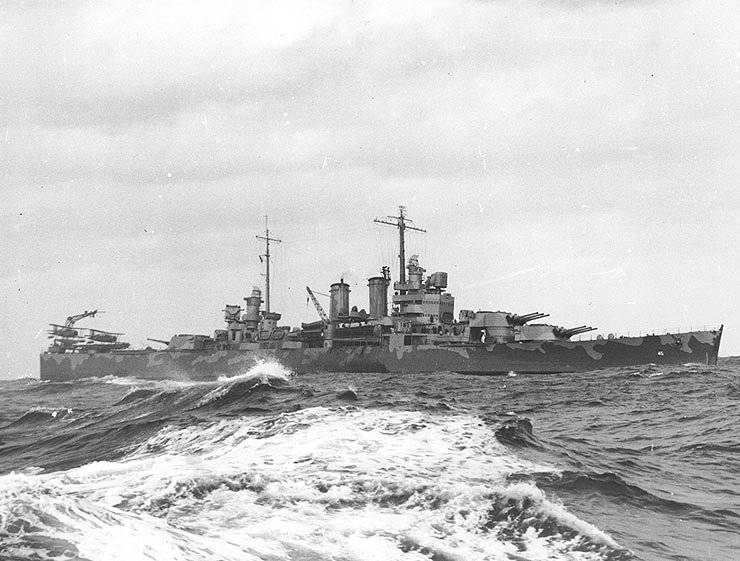

В реальной войне на Тихом океане крейсеры были одной из ключевых действующих сил ВМС США и Императорского флота Японии – на этот класс пришлась крупная доля потопленных кораблей и судов с обеих противоборствующих сторон. Крейсера обеспечивали ближнюю ПВО эскадр и авианосных соединений, прикрывали конвои и выполняли дозорные задачи на морских коммуникациях. При необходимости использовались в качестве бронированных «эвакуаторов», выводя на буксире поврежденные корабли из зоны боевых действий. Но главная ценность крейсеров открылась во второй половине войны: шести- и восьмидюймовые орудия не смолкали ни на минуту, «окучивая» японский оборонительный периметр на островах Тихого океана.

В светлое и темное время суток, при любых погодных условиях, сквозь непроницаемую стену тропического ливня и молочную пелену тумана, крейсера продолжали лить свинцовый дождь на голову несчастного противника, запертого на крошечных атоллах посреди Великого океана. Многодневная артподготовка и огневая поддержка десанта – именно в этой роли ярче всего засветились тяжелые и легкие крейсеры ВМС США – как на Тихом океане, так и в европейских водах Старого Света. В отличие от чудовищных линкоров, количество участвовавших в боях американских крейсеров приближалось к восьми десятками (одних «Кливлендов» янки наклепали 27 единиц), а отсутствие на их борту артиллерии особо крупного калибра компенсировалось высокой скорострельностью восьмидюймовок и более «мелких» пушек.

Крейсеры обладали огромной разрушительной мощью – 203 мм снаряд орудия 8’/55 имел массу 150 килограммов и покидал срез ствола с быстротой, превышавшей две скорости звука. Темп стрельбы морской пушки 8’/55 достигал 4 выстр./мин. Всего же тяжелый крейсер «Балтимор» нес девять подобных артиллерийских систем, размещенных в трех башнях главного калибра.

Помимо впечатляющих наступательных возможностей, крейсера обладали хорошим бронированием, отличной живучестью и очень высокой скоростью хода до 33 узлов (>60 км/ч).

Высокая скорость и защищенность была по достоинству оценена моряками. Неслучайно на крейсерах так часто держали свой флаг адмиралы – просторные рабочие помещения и изумительный набор радиоэлектронной аппаратуры позволяли оборудовать на борту корабля полноценный флагманский командный пост.

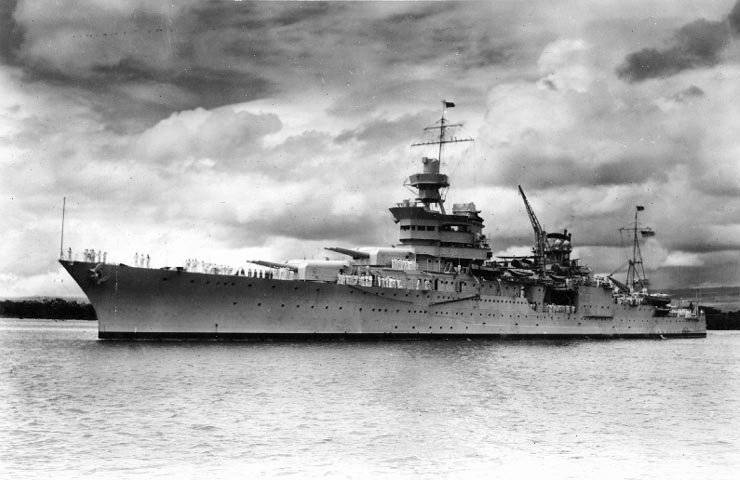

Под конец войны именно крейсеру «Индианаполис» была доверена почетная и ответственная миссия по доставке ядерных зарядов на островную авиабазу Тиниан.

Крейсеры, принявшие участие во Второй мировой войне, делятся на две большие категории: построенные до и после войны (подразумевается конец 30-х годов и позже). Что касается довоенных крейсеров, великое множество конструкций объединяло одно важное обстоятельство: большинство крейсеров предвоенной постройки стали жертвами Вашингтонских и Лондонских морских соглашений. Как показало время, все страны, подписавшие договор, так или иначе, совершили подлог с водоизмещением строящихся крейсеров, превысив положенный лимит в 10 тыс. тонн на 20 и более %. Увы, все равно ничего путного не получили – Мировую войну предотвратить не смогли, зато извели миллион тонн стали на ущербные корабли.

Как и все «вашингтонцы», американские крейсеры постройки 1920-х — первой половины 1930-х годов имели перекошенное соотношение боевых характеристик: низкая защищенность (толщина стенок башен ГК крейсера «Пенсакола» едва превышала 60 мм) в обмен на огневую мощь и солидную дальность плавания. Вдобавок, американские проекты «Пенсакола» и «Нотрхэмптон» оказались недогруженными – конструкторы так увлеклись «ужиманием» кораблей, что не смогли эффективно использовать весь резерв водоизмещения. Неслучайно на флоте эти шедевры кораблестроения получили красноречивое название «жестянки».

Американские «вашингтонские» крейсеры второго поколения – «Нью-Орлеан» (построено 7 единиц) и «Уичита» (единственный корабль своего типа) оказались гораздо более сбалансированными боевыми единицами, однако, также не лишенными недостатков. На этот раз конструкторы смогли сохранить приличные скорость, бронирование и вооружение в обмен на такой неосязаемый параметр, как «живучесть» (линейное расположение ГЭУ, более плотная компоновка – корабль имел высокие шансы погибнуть от попадания единственной торпеды).

Вспыхнувшая мировая война в одночасье аннулировала все мировые договоры. Сбросив с плеч оковы всевозможных ограничений, кораблестроители в кратчайшие сроки представили проекты сбалансированных боевых кораблей. Вместо прежних «жестянок» на стапелях появились грозные боевые единицы – подлинные шедевры кораблестроения. Вооружение, броня, скорость, мореходность, дальность плавания, живучесть – инженеры не допускали компромиссов ни в одном из перечисленных факторов.

Боевые качества этих кораблей оказались столь великолепны, что многие из них продолжали эксплуатироваться в составе ВМС США и других стран даже спустя три-четыре десятка лет после окончания войны!

Откровенно говоря, в формате открытого морского сражения «корабль против корабля», каждый из представленных ниже крейсеров окажется сильнее любого из своих современных потомков. Попытка «стравить» какой-нибудь ржавый «Кливленд» или «Балтимор» с ракетным крейсером «Тикондерога» окажется плачевной для современного корабля – приблизившись на пару десятков километров, «Балтимор» разорвет «Тикондерогу», как грелку. Возможность применения «Тикондерогой» ракетного оружия с дальностью стрельбы 100 и более километров в данном случае ничего не решает – старые бронированные корабли маловосприимчивы к столь «примитивным» средствам поражения, как БЧ ракеты «Гарпун» или «Экзосет».

Предлагаю читателям познакомиться с наиболее фееричными образцами американского кораблестроения военных лет. Тем более, посмотреть там есть на что…

Легкие крейсеры типа «Бруклин»

Количество единиц в серии – 9

Годы строительства – 1935-1939 гг.

Полное водоизмещение 12 207 тонн (проектное значение)

Экипаж 868 человек

Главная энергетическая установка: 8 котлов, 4 турбины Парсонса, 100 000 л.с.

Максимальный ход 32,5 узла

Дальность плавания 10 000 миль на 15 узлах.

Главный бронепояс – 140 мм, максимальная толщина брони – 170 мм (стенки башен ГК)

Вооружение:

— 15 х 152 мм орудий ГК;

— 8 х 127 мм универсальных орудий;

— 20-30 зенитных автоматов «Бофорс» калибр 40 мм*;

— 20 зенитных автоматов «Эрликон» калибра 20 мм*;

— 2 катапульты, 4 гидросамолета.

* типичное ПВО «Бруклинов» в 40-е годы

Близкое дыхание Мировой войны заставило пересмотреть подходы к проектированию кораблей. В начале 1933 года янки получили тревожные сведения о закладке в Японии крейсеров типа «Могами», вооруженных 15 шестидюймовыми орудиями в пяти башнях. В реальности японцы совершили крупный подлог: стандартное водоизмещение «Могами» было на 50% больше заявленного — это были тяжелые крейсера, которые, в перспективе, планировалось вооружить десятью 203 мм пушками (что и произошло с началом войны).

Но в начале 1930-х янки не ведали о коварных планах самураев и, дабы не отстать от «вероятного противника», бросились проектировать легкий крейсер с пятью башнями главного калибра!

Несмотря на действующие ограничения Вашингтонского договора и нестандартные условия проектирования, крейсер типа «Бруклин» получился чертовски удачным. Внушительный наступательный потенциал вкупе с отличным бронированием и неплохой мореходностью.

Все девять построенных крейсеров принимали активное участие во Второй мировой войне, при этом (впору удивиться!) никто из них не погиб в сражениях. «Бруклины» попадали под бомбовые и торпедные атаки, артиллерийский огонь и атаки «камикадзе» — увы, всякий раз корабли оставались на плаву и после ремонта возвращались в строй. У побережья Италии в крейсер «Саванна» попала немецкая управляемая супер-бомба «Фриц-Х», однако, и в этот раз, несмотря на колоссальные разрушения и гибель 197 моряков, корабль смог доковылять до базы на Мальте.

Крейсеры Второй мировой войны: характеристики, особенности конструкции и история создания

Крейсеры Второй мировой войны — большие многоцелевые быстроходные артиллерийские корабли, которые выполняли самые разные задачи в нападении и обороне. Данные цели они осуществляли самостоятельно и в рамках корабельных соединений. Широкое разнообразие выполняемых крейсерами задач привело к появлению целого подкласса специализированных кораблей.

Например, в годы Второй мировой войны выделяли легкие, тяжелые линейные крейсеры, бронепалубные и броненосные, учебные и авианосные корабли. Менее трети из них были построены во время самой войны, еще часть — в 20-30 годы ХХ века, а оставшиеся единицы военно-морского флота участвовали еще в Первой мировой войне

Количество

Крейсеры в Второй мировой войне играли важную роль в противостоянии. В настоящее время исследователи и военные историки подсчитали, что всего противоборствующими сторонами было использовано 346 крейсеров, 138 из которых погибли.

Абсолютным лидером по этому показателю являлась Великобритания, на вооружении которой находились 108 крейсеров. 37 из них были уничтожены. Больше всего у англичан было так называемых легких крейсеров.

В тройку стран по количеству крейсеров в Второй мировой войне также входят США (84 корабля) и Япония (51 крейсер). При этом японский флот понес в процентном и абсолютном соотношении самые существенные потери. К концу войны на вооружении остались только четыре крейсеры.

Статистика по остальным странам следующая:

- Италия — 25 крейсеров.

- Франция — 19 крейсеров.

- Германия — 12 крейсеров.

- Советский Союз — 10 крейсеров.

- Аргентина — 7 крейсеров.

- Испания — 6 крейсеров.

- Нидерланды — 5 крейсеров.

- Швеция — 4 крейсеры.

- Турция — 3 крейсеры.

- Бразилия, Греция, Перу, Польша — 2 крейсеры.

- Югославия — 1 крейсер.

Линейные

Рассмотрим в этой статье основные типы крейсеров периода Второй мировой войны, которые принимали участие в боях и сражениях.

Важное место занимали линейные крейсеры — это класс артиллерийских кораблей, вооружение которых было максимально приближено к линкорам, однако они обладали более высокой скоростью за счет легкого бронирования.

Данный тип крейсеров Второй мировой войны появился при развитии броненосцев. Предполагалось, что они станут авангардом морских сил, а в сражениях начнут исполнять функцию быстроходного судна. По сути, линейные крейсеры оказались в переходном положении между тяжелыми крейсеры ми и линкорами.

Им было поручено выполнять следующие задачи:

- содействие и поддержка небольшим крейсеры м-разведчикам;

- разведка;

- экспедиции в тыл вражеских сил;

- преследование врага, который решил отступать в сражении;

- окружение врага во время боевых действий.

Те корабли, которые были построены до войны, считались несбалансированными по тактико-техническим характеристикам, поэтому становились фактически ненужными для флота. Линейные крейсеры представляли собой вымирающий класс судов, который не оказал какого-либо влияния на итог войны.

Тяжелые

Намного большее значение оказали тяжелые крейсеры во Второй мировой войне. Они были предназначены для ведения боевых действий на значительных расстояниях, участвовали в установке минных заграждений, обеспечивали высадку морского десанта. У этих кораблей была развитая бронированная защита, которая могла эффективно противостоять артиллерии противника.

Став важной силой для всех крупных флотов, участвовавших в войне, они интенсивно использовались армией Великобритании, Японии, США, Франции, Италии и Германии. Но при этом результаты их деятельности считались весьма неоднозначными. Например, английские крейсеры результативно проявили себя при обороне коммуникаций, за счет своей автономности могли на протяжении длительного времени оставаться на океанских просторах, нанося существенный урон вражескому флоту.

Полезными оказались эти корабли и при эскортировании полярных конвоев. Но были и существенные минусы. При столкновении с серьезным противником примитивная система управления огнем и слабая защита значительно ограничивали их боевые возможности. Например, они были крайне уязвимы при атаках с воздуха из-за слабо развитой системы противовоздушной обороны.

Американские тяжелые крейсеры были эффективны в качестве огневой поддержки при осуществлении десантных операций, при этом несли существенные потери, сталкиваясь с японскими эсминцами. Итальянские тяжелые крейсеры были не в состоянии добиваться успеха на больших дистанциях, а на сближение умышленно не шли из-за слабого бронирования. Более того, они вообще редко выходили в море из-за недостатка топлива, поэтому никаких успехов не добились в принципе.

Не лучшим образом во время войны чувствовали себя и тяжелые крейсеры Гитлера. Только в начале они имели определенный успех, а затем были практически полностью уничтожены британской авиацией.

Японские суда превосходно себя показали на первом этапе войны. Но когда в дело вступили подводные лодки и авиация, они не смогли им противостоять.

Легкие и бронепалубные

На таких крейсерах бронированная палуба защищала орудии и механизмы самого корабля. Броневым поясом они были оснащены по ватерлинии. Однако такие суда были устаревшими для начала Второй мировой войны. Как правило, их использовали только в качестве вспомогательных кораблей.

Другое дело — легкие крейсеры Второй мировой войны. У них была развитая броневая защита, значительное артиллерийское вооружение. В разные периоды противостояния они принимали участие практически во всех значимых операция, однако и их эффективность была противоречивой. Немецкие легкие крейсеры в Второй мировой войне демонстрировали низкую мореходность, поэтому были переведены на Балтику. Там они действовали до самого конца войны без особых успехов.

Итальянские корабли обладали высокой скоростью, но не могли пользоваться этим преимуществом из-за низкой броневой защиты. К тому же, их артиллерия была несовершенной. После первых существенных поражений они начали действовать предельно осторожно. Но и тогда несли потери, в том числе от английских эсминцев.

Японские легкие крейсеры считались устаревшими, что не позволяло им претендовать на успех непосредственно в бою. Поэтому их применяли для эскортирования десантных кораблей. Основные потери, как и немцы, они потерпели от авиации и подводных лодок.

Легким крейсерам британского флота удавалось успешно противостоять даже противнику, который значительно превосходил их в силе. При определенных обстоятельствах они несли существенную угрозу даже для кораблей более высокого класса. По соотношению «цена-качество» корабли типа «Фиджи» многими считались идеальными судами. Основные потери им нанесла авиация.

Американские легкие крейсеры были весьма современными и вступали даже в ночные сражения с тяжелыми крейсерами императорского флота Японии. В некоторых случаях даже выходили победителями за счет своей высокой огневой производительности.

Советским Союзом этот тип судов также использовался. Однако не в том смысле, который закладывался при их строительстве. На Балтийском флоте на протяжении всей Великой Отечественной эти суда выполняли функции плавучих батарей, которые поддерживали защитников Ленинграда. На Черном море их применяли для решения самых разных задач, например, для высадки десанта. Главной опасностью для них были фашистские бомбардировщики. С середины войны они не участвовали в крупных операциях, опасаясь существенных потерь.

Минные заградители и специализированные крейсеры

Минные заградители получили наибольшее распространение во Франции и Великобритании. Например, английские корабли этого типа были вооружены универсальной артиллерией, а легкобронированные французские суда были способны поднимать на борт до двухсот мин.

Военно-морские силы других участников войны не строили специальных крейсеров, становившихся минными заградителями. Однако они часто предусматривали вероятность перевозки большого количества мин на корабле в случае необходимости.

С 1930-х годов некоторыми странами начали использоваться специализированные крейсеры, которые в результате стали именоваться крейсерами противовоздушной обороны. Их строили на базе небольших бронированных судов, которые были способны противостоять бомбардировщикам, выступали в качестве лидера эсминцев. Например, в Великобритании такими кораблями были крейсеры типа «Дидо», а на американском континенте — типа «Атланта».

Эксперты отмечают, что этот принципиально новый класс себя все-таки не оправдал. Он был слаб для морского боя с серьезным противником, при этом не показал себя в качестве эффективного оплота флотской противовоздушной обороны. Британским кораблям этого типа не хватало скорости наводки и огневой мощи, а американские испытывали постоянные трудности с надежностью систем управления.

Флот Советского Союза

Крейсеры СССР в Второй мировой войны были задействованы на Черном и Балтийском морях. Уже в первый день нападения Гитлера на Советский Союз с крейсера «Киров» был открыт огонь по фашистским самолетам, направлявшимся на Ригу.

С 4 сентября, когда фашистские войска вышли к Ленинграду, и до января 1944 года они регулярно обстреливались с крейсеров, стоявших в Балтийском море.

На Черном море немецкие войска рассчитывали захватить порты с суши на протяжении от Туапсе до Одессы. Какие в этом районе советские суда использовались во Второй мировой войне? Крейсеры СССР назывались «Красный Кавказ» и «Червона Украина». Весной 1942 года вместе с мощным судном под названием «Ворошилов» они устроили успешный прорыв к Севастополю, доставив в город, который находился в осаде, такие необходимые в то время артиллерию, войска и боеприпасы.

Регулярно успешно прорывался в Севастополь и черноморский крейсер «Слава», который был единственным, оснащенным опытной радиолокационной станцией. Громоздкое сооружение из металлических прутьев с вращающейся антенной было еще далеко от совершенства, но регулярно сообщало о приближающихся вражеских самолетах.

В середине 1942 года во время боя у побережья Крыма у крейсера «Слава» оторвало корму. Работники морского завода, вовремя эвакуированного из Севастополя, позаимствовали эту часть судна с незавершенного крейсера «Фрунзе», приделав ее к поврежденному судну. Так оно вернулось в строй.

В ноябре 1944 году Севастополь, наконец, был освобожден. На Графской пристани сегодня установлена мемориальная доска в память о крейсерах СССР периода Второй мировой войны.

Японские суда

Япония прославилась успешным использованием легких крейсеров. «Носиро», «Агано», «Сакава» и «Яхаги» активно участвовали в сражениях практически с самого начала войны. Они стали основой для следующей серии, из которой в строй успели ввести только «Оедо».

В самом начале Второй мировой войны японские крейсеры (их числилось 39) были на вооружении императорского флота. Из них 21 легких и 18 тяжелых. Уже после начала войны в строй успели ввести еще четыре японских легких крейсера. Вторая мировая война могла завершиться победой нацистов.

Однако если поначалу ситуация для японского флота складывалась благополучно, то к концу войны начались существенные потери. В 1944 году в течение буквально четырех дней отправились ко дну десять кораблей.

Что произошло за год до окончания Второй мировой войны? Японский тяжелый крейсер «Наки» в ноябре, находясь в Филиппинском море под командованием вице-адмирала Сима, попытался вырваться из Манильской бухты. Начался ожесточенный бой с американской авиацией, в ходе которого он продемонстрировал выдающиеся качества, после чего даже стал считаться непотопляемым. Американцам все-таки удалось его потопить, но для этого им потребовалось 16 ракет, 6100-килограммовых и 13 полутонных бомб, 9 торпед.

Уже затопленный «Наки» обследовали американские водолазы, обнаружившие на нем множество секретных документов и два миллиона иен. Уникальность ситуации заключалось в том, что это был единственный случай в истории, когда за один раз было обнаружено столько секретных сведений, представлявших огромное значение. В течение месяца после этого американская авиация потомила еще два японских тяжелых крейсеры — «Кисо» и «Кумано».

В общей сложности, к концу война противники потопили 38 кораблей этого типа, еще три были полностью выведены из строя. Из всей армады уцелели только «Касима» — японский легкий крейсер. В Второй мировой войне его использовали для перевозки японских военных после окончательной капитуляции. А также «Сакава», затонувший у атолла Бикини во время испытаний американцами атомной бомбы.

ВМС США

Строительство американских крейсеров началось только в 1918 году. За несколько лет были созданы несколько легких судов типа «Омаха», после чего последовал продолжительный перерыв длиною в шесть лет.

Легкие крейсеры США были в дефиците к 1939 году, что побудило начать срочное проектирование недостающих боевых единиц. Для борьбы с японскими эсминцами предназначались корабли типа «дидо». Следующим этапом стали сразу семь крейсеров противовоздушной обороны.

При проектировании американских крейсеров для Второй мировой войны обращали внимание на их возможность совершать дальние переходы, воевать на значительном расстоянии от своих морских баз. При этом крупные корабли у США всегда получались удачнее малых. Так что тяжелые крейсеры США в Второй мировой войне представляли для противников существенную угрозу.

Например, именно на вооружении ВМС США находился крейсер «Балтимор». Его многие называли сильнейшим тяжелым крейсером Второй мировой войны.

Немецкие силы

Крейсеры Германии для Второй мировой войны начали формироваться в составе немецкого флота только с 1925 года. Именно тогда, по Версальскому договору, стране, проигравшей в Первой мировой войне, было разрешено получить 6 легких крейсеров. Одним из них стало судно «Эмден».

С 1935 года Германия отказалась признавать какие-либо ограничения Версальского мирного договора, приступает в постройке мощных тяжелых крейсеров. Все, что касалось этих проектов, немцы тщательно скрывали, занижали цифры по водоизмещению и другие показатели.

Судьба фашистских тяжелых крейсеров поначалу складывалась весьма удачно, особенно если не учитывать гибели «Блюхера». Известен корабль «Принц Ойген», который с 1940 года был на рейде в Северной Атлантике, сопровождал линкор «Бисмарк», который потопили англичане, сам же он сумел оторваться и зайти во французский порт Брест.

Отсюда он уже выступил вместе с линкорами «Шарнхорст» и «Гнейзенау», направившись в воды Норвегии. Здесь он был подбит английской торпедой, после чего встал на ремонт на Балтике.

Судьба его оказалась печальной. Вместе с «Нюрнбергом» был вынужден сдаться в Копенгагене. Оказался в плену у американцев, которые потопили его возле атолла Бикини.

Британские ВМС

Англичане приступили к строительству так называемых «вашингтонских крейсеров» еще в 1922 году. При этом прототипом для этих кораблей послужил британский океанский лайнер «Хокинс».

Это были быстроходные и весьма мощные суда, которые при стандартном для того времени водоизмещении могли перевозить восемь мощных орудий, при этом развивать скорость более тридцати узлов. От вашингтонской формулы англичане стали отходить только в самом конце 20-х годов ХХ столетия, тогда и у них начали появляться тяжелые крейсеры. К тому же англичане еще со времен Первой мировой войны стремились создать универсальный крейсер, который сочетал бы в себе свойства океанского крейсера и эскадренного разведчика. Проводившиеся постоянно опыты, позволили им к 1929 году получить несколько удачных образцов — «Нептун», «Линдер», «Акилес», «Орион» и «Эйджекс».

Ради экономии веса, которая в то время имела большое значение, на них было решено использовать линейное размещение котельных установок. Четыре котла были сосредоточены в отделениях, расположенных по соседству. Эти технические новинки значительно снижали живучесть корабля, так как смертельно опасной для него теперь становилась одна-единственная торпеда. Попав в отделение между котельными, она моментально выводила из строя все котлы без исключений.

В будущем английские конструкторы начали применять иное расположение установок, максимально разнося котельные по судну.

На развитие английского судостроения большое влияние оказало так называемое морское соглашение 1930 года, подписанное в Лондоне. Оно определило предельное водоизмещение для легких крейсеров. При этом были введены не только качественные, но и количественные ограничения. Документ подписали, помимо Англии, США и Япония. Заключенные соглашения побудили англичан перейти к судам с минимальным водоизмещением, чтобы на практике получить максимальное количество кораблей. В результате проектирование крейсеров серии «Линдер» было решено прекратить.

С началом противостояния против фашистской Германии стали развивать легкие крейсеры Англии периода Второй мировой войны. Например, это были корабли типа «Фиджи», которые оказались намного быстроходнее, чем предшествующие им крейсеры проекта «Саутгемптон».

Боевой опыт продемонстрировал невысокую потребность в кораблях такого типа. Зато значительное развитие получили легкие крейсеры «Аретьюза».

Особняком при этом стоят английские крейсеры Второй мировой войны, которые выполняли функции минных заградителей. Конструктивно это были увеличенные эсминцы с силовой установкой и без брони, что позволяло им развивать внушительную скорость в сорок узлов, имея на борту по 160 мин и шесть 120-миллиметровых орудий.

С самого начала Второй мировой войны на крейсеры королевского флота Великобритании легла значительная нагрузка. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что из 73 судов, которые были построены после окончания Первой мировой войны, погибли треть. Максимальные потери британского флота пришлись на 1942 год, когда королевские ВМС лишились десяти крейсеров. Годом ранее погибли еще девять кораблей этого же типа.

Окончательно в прошлое английские крейсеры ушли в конце 1960-х годов, когда три последних корабля этого типа были переоборудованы для других целей.