Конная охота с собаками

Парфорсная охота — это конная охота с гончими собаками на лисицу, оленя, зайца и другого зверя.

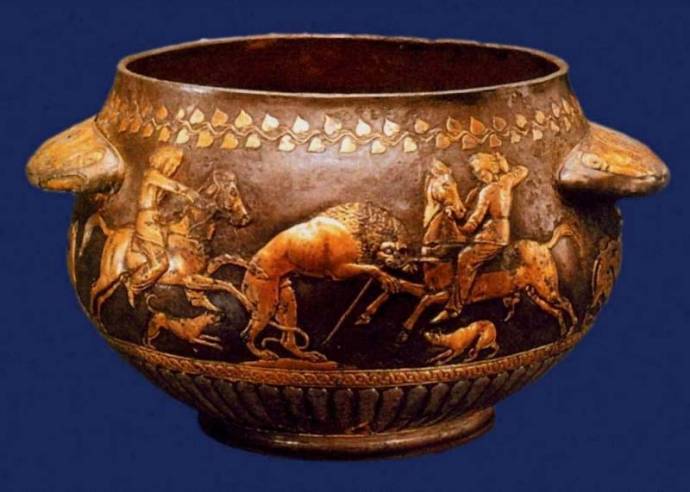

Конная охота была одним из развлечений ещё до нашей эры, об этом свидетельствует, например, изображение на рельефе, найденное на развалинах дворца в Ниневии. Это изображение, по свидетельствам историков, относится к VII в. до Рождества Христова. На нём изображена охота ассирийского царя Ассурбанипала на льва. Конь правителя не оседлан, на его спине – лишь попона. Чтобы освободить руки для стрельбы из лука охотник связал поводья и бросил их на шею коню. Несмотря на относительную свободу лошади, всадник чувствует себя уверенно, по всей видимости, ассирийцы (как арабы, а потом и индейцы) правили лошадьми с помощью шпор (сдавливая ногами бока). Другой рельеф с изображением скачущих охотников обнаружен на саркофаге в Сидоне. На нём охотники с копьями в руках скачут навстречу львам, которые в те века водились не только в Африке, но и в Европе.

Позднее, в период раннего средневековья, конной охотой в Европе занимались галлы, франки и древние германцы. Конная охота (другое название – парфорсная охота, от французского «parforce» – через силу) проводилась с использованием собак до тех пор, пока преследуемая добыча не будет поймана охотниками или их собаками. В роли добычи в разных странах и в разное время выступали львы, олени, косули, волки, лисы, зайцы и другие животные. В конце XVII – начале XVIII века во Франции правил Людовик XIV, – это годы наибольшей популярности конной охоты среди французской знати и духовенства. Эти слои общества могли позволить себе содержать довольно внушительный штат слуг и егерей, а также располагали лошадьми и собаками для подобных мероприятий. В эпоху Возрождения парфорсная охота становится регламентированной: появляются строгие правила и определенные нравственные каноны, которые соблюдали все участники охоты, это стало стилем жизни.

В России уже в XVIII в. многие помещики увлекались парфорсной охотой (обычно на волка), для этого они держали целые конюшни и псарни с борзыми и гончими. Охоты обычно проходили осенью, после уборки урожая, помещики объединялись, и в мероприятии участвовали сотни загонщиков, егерей и псарей.

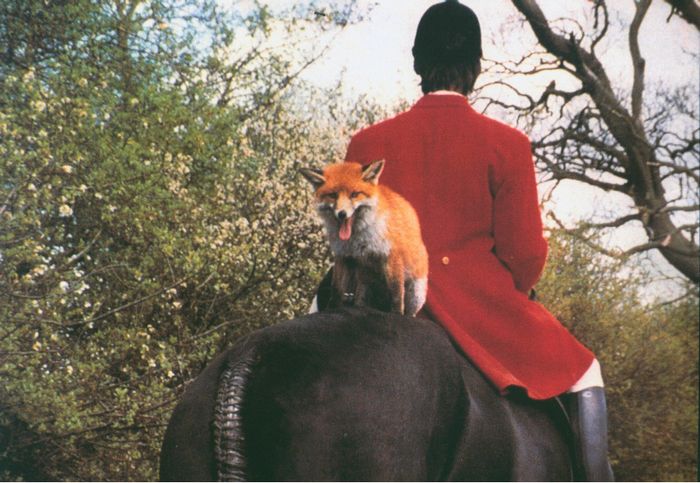

В начале XIX века в Англии и Ирландии парфорсная охота стала излюбленным развлечением, особенно популярной была охота на лису. В своё время охоту на лис начали для того, чтобы ограничить количество этих рыжих плутовок, воровавших домашнюю птицу и разносящих инфекцию. Охота на лису популярна в Великобритании и в наши дни, правда теперь охота – это элитарное развлечение, для которого в Ирландии даже вывели специальную породу лошадей – гунтеров (или хантеров, по-английски «гунтер» – охотник) и специальную породу собак – гончих. Поскольку охота проходит на сильно пересечённой местности, лошадь должна быть сильной и выносливой, ведь ей придётся скакать несколько часов подряд, кроме того, оно должна быть способной преодолеть различные естественные (иногда и искусственные) препятствия, сохранив здоровье и жизнь себе и всаднику. Чтобы получить эти качества у охотничьей лошади, скрещивали верховых и упряжных лошадей. Помимо основного предполагаемого применения гунтеров стали использовать в английской кавалерии, ведь там лошади должны обладать теми же качествами.

Не только охотничьи лошади, но и собаки должны обладать определёнными качествами. Гончие должны уметь по запаху найти след и по нему быстро, настойчиво и неутомимо преследовать зверя. В зависимости от предполагаемой добычи выбираются породы гончих, которые натасканы на определённую дичь и не обращают внимания на остальных обитателей охотничьего угодья. Если планируется преследование оленя, то берут стэгхаундов, чтобы загнать лису, охотники используют фоксхаундов, а для поимки зайца выбирают харрьеров и биглей.

Обычно на охоте задействованы 30 – 40 гончих, сворой управляет так называемый пикер, ему помогают выжлятники, количество которых зависит от количества собак. Эти «собачьи начальники» держатся как можно ближе к своим подопечным.

Конные охотники должны быть превосходными наездниками, ведь они преследуют дичь по такому маршруту, который под силу не всякому участнику такого вида конного спорта, как конкур!

Во Франции очень распространена охота на косулю, одним из правил которого является запрет на применение любого оружия, по сути охотники – это собаки, а люди – секунданты в поединке собак и загнанного зверя, поэтому вся добыча достается собакам (если таковая есть), хотя зачастую даже лучшие охотники возвращаются не солоно хлебавши. Конная охота во Франции проходит на рысаках, они спокойны и очень выносливы.

А вот в Германии конная охота на животных запрещена и в роли дичи выступает егерь на лошади. От охотников «дичь» отличается лисьим хвостом, который крепится на плече егеря. Тот охотник, который сумеет загнать «лису», получает в качестве трофея хвост. Более гуманной конная охота стала не только в Германии. Во многих странах охотники скачут за собаками, которые преследуют несуществующую «дичь». На некотором расстоянии, чтобы не видели охотники и собаки, конный егерь тащить по земле на верёвке губку, смоченную специальной жидкостью с запахом лисы. По этому следу «лисы» и идёт свора собак.

В этом случае точно определена дистанция, которую предстоит преодолеть участникам охоты, и маршрут движения, на котором установлено несколько препятствий: барьеры из слег, заборы, зеленые изгороди, вырыты рвы, насыпаны земляные валы. Ведущий егерь задает темп, выбирает направление охоты, во избежание несчастных случаев следит за тем, чтобы между всадниками и собаками сохранялась дистанция. В конной охоте участвуют и трубачи, которые с помощью охотничьих рогов подают сигнал о начале и окончании охоты, трубят общий сбор участников. Когда все собираются у большого костра, гончие получают мясо, имитирующее добычу, а охотники – дубовые ветви на память об охоте.

В Великобритании еще и сегодня конные охотники с собаками преследуют лис. Охотиться на лис начали для уничтожения рыжих разбойников, воровавших домашнюю птицу и заражавших собак бешенством. Несмотря на то, что преследуют живого зверя, а не его символ, как в Германии, в Великобритании дичь – лишь предлог, а основной целью охоты является процесс скачки, преодоление препятствий, своеобразный конкур, только маршрута как такового нет, преследование происходит на незнакомой местности. Предполагаемую добычу держат в парках, а на место охоты её выпускают за несколько часов до начала. Это существенно сокращает время поисков. В большинстве случаев загнанное животное остаётся живым и здоровым, в дальнейшем его используют на следующей охоте.

Площадь современного «охотничьего угодья» такая, чтобы охотники могли преследовать зверя 10 – 30 километров. Сезон охоты открывается в ноябре и длится пять месяцев, в этот период на полях нет посевов, и охотники могут безбоязненно использовать эти угодья в своих целях.

Конная охота в России

Для парфорсной охоты участники надевают специальную одежду: черная шапочка, красная куртка, белые лосины, чёрные высокие сапоги, иногда белый шейный платок. Тот, кто участвует в охоте впервые, вместо красной куртки должен надеть черную, и носить до тех пор, пока не зарекомендует себя хорошим охотником. Такой подбор одежды оправдан, поскольку, ярко-красная куртка видна издалека, её обладатель не потеряется, а шейный платок, например, в случае надобности может заменить бинт.

В своё время в Англии члены охотничьих клубов на охоту надевали высокие черные шелковые цилиндры, а приглашенные носили жокейские шапочки или котелки. Такое различие делалось для удобства организаторов охоты: по головному убору определялись приглашенные, которые должны были платить за участие в мероприятии.

В Великобритании и Германии конная охота – довольно популярное занятие, это отразилось и на народном фольклоре, в частности там сложились легенды о диком охотнике, который при жизни вел себя непристойно, за что обречён вечно охотиться.

На охоту

Охота с приманкой

В большинстве стран Европы вместо охоты на диких животных ввели охоту с приманкой. Гончие собаки следуют по запаху, оставленному приманкой, которую волочат позади лошади помощников.

Оставляющий след

След делается приманкой, тянущейся позади лошадей помощников. Приманка оставляет запах на всех препятствиях, попадающихся на пути, что дает возможность охотнику и его гончим вести преследование в условиях, максимально приближенных к естественным.

Место сбора

Место, где перед стартом собираются участники охоты, называется местом сбора.

Главный егерь

Хозяин английских гончих или шотландских борзых имеет преобладающее лидерство на охоте, и все указания главного егеря должны беспрекословно выполняться.

Егерь

Если главный егерь охотится со своей сворой, то егерь или псарь-егерь во время охоты является ответственным за гончих. Только егерь может использовать охотничий рог для ободрения или созыва гончих. Он также возит с собой длинный кнут, известный как охотничий хлыст.

Выжлятники

На охоте выжлятники являются помощниками егеря. Они помогают ему контролировать свору и также имеют длинные охотничьи хлысты.

Охотничий рог

Охотничий рог может быть изготовлен из рога животного, металла, а также древесины или коры. Он используется егерем во время охоты для подачи команд и сигналов.

Охотничий хлыст

Охотничий хлыст — это кнут с длинным бичом, используемый егерем или выжлятниками для управления сворой гончих.

Добыча

В конце охоты собак награждают «добычей», давая им требуху.

Ленты

Молодой или неопытной лошади, которая до этого ни разу не была на охоте, к хвосту привязывают зеленую ленту. Во время охоты такая лошадь должна находиться позади всех и быть уравновешенной и спокойной. Лошадям, ведущим себя агрессивно по отношению к другим, повязывают на хвост красную ленту.

Тренировка конной охоты с гончими

Конная охота

Наиболее древняя охота на зайцев и лис – охота с борзыми, пышно процветавшая еще в Киевской Руси. Это потеха, полная удали, смелости и щегольства отличалась своеобразной красотой и имела большое значение в деле подготовки воинов- кавалеристов. Псовая охота, как никакая другая, требовала огромного предварительного труда, разностороннего опыта и тончайшего знания повадок зверей. В настоящее время в Европе охота с борзыми сделалась достоянием приданий, но в России она по-прежнему имеет своих поклонников. Не последнее место среди них занимают члены конного клуба «Лаир». Небольшую зарисовку, охватывающую несколько охотничьих дней, вы сейчас и увидите.

Когда-то вся русская знать, оставив свои заботы и дела, съезжалась осенью на охоту с борзыми собаками. Что влекло их на охоту? Азарт погони? Красота увядающей природы? Палитра эффектных охотничьих костюмов или гармония всадника и лошади, человека и природы? Или особое чувство товарищества, солидарности, как залога охотничьей удачи? Обаяние неспешного разговора у костра на привале, уставших от скачки, но по-прежнему элегантных охотников в венгерках, у кавалеров, и роскошных амазонках у дам? Свежий морозный воздух, бескрайнее поле? Чтобы понять это, надо поучаствовать в исторической охоте.

Такую радость может себе позволить только опытный всадник. Охота всегда была и остается экстремальной верховой ездой и требует подготовки как всадника, так и лошади. Во время охоты как всадники, так и борзятники выстраиваются в шеренгу, идут ровняшкой, с небольшим расстоянием друг от друга, охватывая наибольшую площадь поля для того, чтобы спугнуть притаившегося в траве зверя. Как только зверь поднят, со сворок спускаются борзые, конные охотники становятся частью стремительной погони. Роль всадника в этой скачке необыкновенно важна. Во-первых, часть всадников движется по краям поля, отрезая зверя от леса. В лесу борзая собака бессильна. Во-вторых, когда борзые возьмут зверя, конный охотник сможет немедленно отозвать собак и предотвратить растерзание добычи. Пеший охотник рискует найти на месте поединка только клочки от добытого зверя. В-третьих, обученная борзая может по приказу охотника, запрыгнув на лошадь, продолжать движение вместе со всадником и увидеть зверя, что часто не возможно, когда собака находится на земле. Кроме того, всадник во время скачки за зверем указывает собаке направление преследования добычи,которую она , двигаясь вместе с охотником, может не видеть в густой траве . Еще одно достоинство конной охоты — ее масштаб. Всадник имеет возможность охватить большую территорию.

Русская конная охота с борзыми собаками

В охоте по первому снегу свое очарование. Снег позволяет увидеть следы и быстрее найти лежку зверя. К сожаленью, охота с борзыми зимой не возможна. По глубокому снегу собаки и лошади не могут двигаться долго, животные быстро устают, потому что охота обычно занимает не меньше шести — восьми часов. Кроме того, снижается маневренность и быстрота движения, без которых охота обречена на неудачу.

Несмотря на все достоинства борзых собак, им очень трудно состязаться с дикими животными в быстроте бега, ловкости и хитрости. Редкая скачка заканчивается успехом. Участие конного охотника увеличивает шанс на победу.

Места нашей охоты

- Заповедник «Куликово поле», Тульская область

- «Барское подворье», деревня Бортное, Рязанская область

- Княжеское подворье «Золотой звон», деревня Набережная, Ивановская область

- «Аванпост», город Можайск

- «Конная охота у Иваныча», деревня Жолобова Слобода, Рязанская область

- «Брыкин бор», Окский заповедник, Рязанская область

- «Конный двор Лощинино», Рязанская область

Парфорсная охота

Парфорсная охота (фр. chasse à course, нем. Parforcejagd; от фр. par force — силой) — вид охоты с гончими собаками. С начала XIX века практикуется как вид полевого конного спорта и носит название парфорсной езды.

Парфорсная охота была известна ещё древним галлам и достигла наибольшего блеска и великолепия во Франции в царствование Людовика XIV (1643—1715); охотились преимущественно на оленей, содержали огромный штат прислуги, пеших и конных егерей, была специальная охотничья музыка, получившая полное развитие при Людовике XV (1715—1774).

К концу XIX века характер французской парфорсной охоты существенно изменился под влиянием Англии, в которой, к началу XIX века, выработался новый тип парфорсной охоты, в котором дичь стала лишь предлогом для охоты, на первый же план вышло упражнение в скачке с препятствиями, не по определённому заранее направлению, а по неизвестной местности. Чтобы не тратить время на разыскивание дичи, парфорсная охота стала проводиться обыкновенно на животных (оленей, коз, лисиц и др.), выдерживаемых в парках и выпускаемых на место охоты лишь за несколько часов до её начала. При этом животных старались отбить от собак живыми, для того, чтобы сберечь их для другой охоты. Кроме Англии и Франции, парфорсная охота была в моде в Германии, Италии, Австрии и России.

Президент конного клуба «Лаир» Ларионова И.С.