Клетка слюнной железы мотыля

Работа 1. Строение клетки животных

Живую животную клетку легко рассмотреть на одном из следующих объектов: клетки слюнных желез мотыля (личинки комара Chironomus plumosus * ), слюнных желез личинки плодовой мушки дрозофилы (Drosophila melanogaster), кожицы лягушки любого вида или слизистой оболочки ротовой полости человека.

* ( Если нет живого мотыля, его можно заготовить впрок (сроком на год), фиксируя в смеси 70° спирта. Перед работой его помещают на 2-5 мин в фиксатор и добавляют несколько капель 45-60% раствора молочной кислоты.)

Для выполнения работы требуется: микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы (по 2 на каждого учащегося), подкрашенные слабым раствором метиленовой синей (или фиолетовыми чернилами при отсутствии краски) растворы: для холоднокровных — 0,65% раствор NaCl (для работы с кожей лягушки), для теплокровных — 0,9% раствор NaCl (для работы с клетками слизистой оболочки ротовой полости человека), пипетки, спирт.

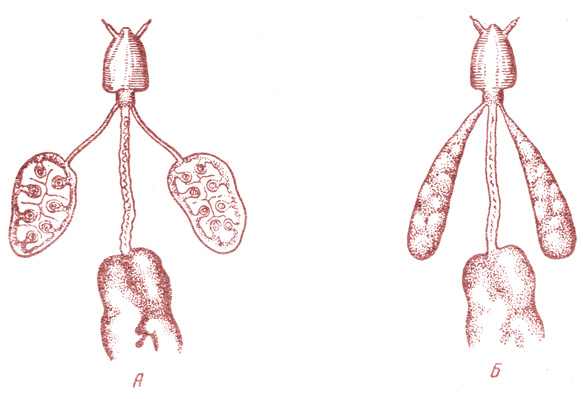

Рис. 56. Слюнные железы личинки А — мотыля (Chironomus); Б — дрозофилы (Drosophila melanogaster)

Препараты слюнных желез для демонстрации строения животной клетки (о препаратах хромосом слюнных желез см. в Работе №4) приготовляют следующим образом: вначале личинок обсушивают на фильтровальной бумаге (или промокашке) и положив на предметное стекло, разрывают тело личинки при помощи двух препаровальных игл (такие иглы можно приготовить самостоятельно из обычных швейных, если притупить их острый конец при помощи наждачной бумаги и, сильно нагрев со стороны ушка, ввести в деревянную палочку). По бокам пищеварительного тракта (в передней части тела личинки) хорошо заметна пара слюнных желез (рис. 56). Покрыв покровным стеклом эти железы (отделенные от прочих органов), каплю вытекшей из тела личинки гемолимфы рассматривают под малым увеличением. Видны крупные клетки с хорошо сформированными ядрами (рис. 57).

Рис. 57. Клетки слюнной железы мотыля (Chironomus)

Вместо этого объекта для рассмотрения живой клетки могут быть использованы кусочки кожи, обильно плавающие в виде тонких пленок в воде сосуда, где содержались лягушки.

При помощи пипетки перенести эту пленку на чистое предметное стекло, добавить каплю подкрашенного физраствора для холоднокровных и, расправив осторожно препаровальными иглами, покрыть чистым покровным стеклом. Рассматривать под микроскопом с увеличением объектива 40.

Клетки слизистой оболочки ротовой полости человека легко получить, осторожно проводя (предварительно тщательно протертым спиртом) тупым концом (рукояткой) скальпеля по внутренней поверхности щек или нижней губы. Такой соскоб помещают в капле подкрашенного физраствора для теплокровных на предметное стекло и закрывают сверху покровным. Увеличение объектива — 40.

Мукоцеле слюнных желез у животных

Мукоцеле слюнных желез у животных – это скопление слюны в ограниченной грануляционной тканью полости. Слюна может выходить из просвета поврежденной слюнной железы или же из ее протока.

Подъязычная мукоцеле у кошки — ранула

Слюна играет важную роль в пищеварении: она смачивает пищевой ком во время пережевывания, придавая ему в мягкую однородную консистенцию и содержит ряд пищеварительных ферментов, которые начинают расщепление частей корма уже на стадии пережевывания. Слюна также смачивает слизистую ротовой полости, обеспечивая постоянную влажность и скольжение языка, и содержит бактерицидные вещества, которые убивают вредоносные микроорганизмы и не дают им проникнуть с пищевым комом в желудок.

У млекопитающих различают пять слюнных желез: околоушная железа (самая крупная, парная, расположенная в области основания каждого уха за височной костью), подчелюстная (парная, располагается под корнем языка), подъязычная (протоки которой выходит под язык животного), коренная (в передней части нижней челюсти с протоками, выходящими в области передних зубов) и подглазничная или скуловая (парная, расположена в костях верхней челюсти, очень близко к нижней орбитальной окружности).

Слюнные железы функционируют постоянно, а во время приема корма – активнее, выделяя большое количество жидкой и вязкой слюны.

Механическое повреждение железы или протока может привести к утечке слюны и ее скоплению в прилегающие ткани и образовать кисту. Кистой в медицине и ветеринарии называют любую искусственно созданную полость, которая имеет границы и содержит жидкость или газ.

В случае мукоцеле, слюна умеренно раздражает ткани, и они начинают реагировать путем создания слоя грануляционных образований вокруг кармана раздражения.

В зависимости от того, какая из желез подверглась повреждению различают несколько видов мукоцеле:

- Подъязычная мукоцеле (ранула) распространена чаще других разновидностей и может вызвать трудности в пережевывании корма и наличие кровавой слюны.

- Глоточная мукоцеле является менее распространенной формой , которая может вызвать трудности во время глотания и дыхания.

- Скуловая мукоцеле, развивающаяся в области скулы под глазом, способна вызвать отек в этой области или проблемы со зрительным аппаратом.

Киста, наполненная слюной

В основе мукоцеле лежит избыточное скопление слюны в области производящих ее желез. Слюна начинает пропитывать окружающие ткани и образуется киста – область с границами, наполненная слюной. Причин такому явлению может быть несколько:

- Травматизм в области слюнной железы или ее протоков – наиболее частая причина образования кист. Это могут быть тупые удары в результате насильственного обращения с животными, проникающие ранения в результате прокола острыми костями или посторонними предметами.

- Закупорка протоков слюнных желез инородными телами и частицами корма.

- Инфекционные заболевания. Часто одним из клинических признаков лейкоза является мукоцеле.

- Сиалолитиаз или слюнокаменная болезнь. Протекает практически бессимптомно до тех пор, пока размеры камня не достигнут таких размеров, чтобы перекрыть проток слюнной железы.

- Аутоиммунные заболевания, в результате которых иммунные клетки организма начинают отторгать слюну, считая ее чужеродным веществом.

- Доброкачественные или злокачественные опухоли в области слюны

Хотя травмирование считается наиболее частой причиной повреждения слюнного протока или железы, очень редко можно установить точную причину болезни.

Основная опасность заболевания заключается в запущенности процесса, что приводит к нарушению пищеварения, извращенному аппетиту, однако самым серьезным последствием может стать раковая опухоль, которая часто развивается в тканях, окружающих пораженную слюнную железу, в результате постоянного раздражающего воздействия слюны.

Симптоматика

Клинические проявления мукоцеле являются характерными и достаточно легко диагностируются:

- При пальпации хорошо ощущается опухоль в области пораженной слюнной железы – под шеей или на лицевой части головы.

- Наблюдается повышенное слюнотечение.

- Возможно наличие крови, что приводит к образованию слюнных тяжей или капель слюны на губах животного с различными оттенками красного цвета – от светло-розового до темно-бордового.

- Дыхательная недостаточность.

- Рвота или позывы к ней.

- Болезненность при попытке исследовать ротовую полость.

- Нарушение захвата корма и его пережевывания, а также кровотечение из пасти во время поедания корма.

- Сниженный, или наоборот – повышенный аппетит. При снижении аппетита – исхудание животного.

- При развитии воспалительных процессов возможно повышение температуры.

В зависимости от локализации слюнных желез и глубины затронутых протоков, патологический процесс может вызывать различные признаки и характеризоваться разной сложностью:

- При шейном мукоцеле образуется мягкий, безболезненный отек в области заднего угла нижней челюсти, под ухом и может сползать под шею.

- Ранула (подъязычная мукоцеле) вызывает мягкую опухоль под языком, что приводит к затруднению при жевании или глотании, а также может провоцировать кровянистую слюну.

- Глоточная мукоцеле — отечность развивается в задней части ротовой полости. Заболевание может вызвать трудности с дыханием, поскольку объем слюны в стенках задней части рта становится достаточно большим и способен сузить дыхательные пути.

- Скуловая мукоцелеможет вызвать отек под глазом. Поскольку скуловая слюнная железа очень близко расположена к глазу, то кроме прочего возможны патологические изменения в области глазного яблока с соответствующей стороны – выпячивание, сильное слезотечение, косоглазие.

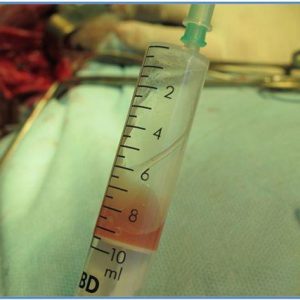

Для дифференциальной диагностики мукоцеле от других заболеваний проводится тонкоигольная пункция отечной ткани для определения наличия слюны в кисте.

Лечение

На ранних стадиях болезни мукоцеле лечится быстро и характеризуется благоприятным прогнозом. Схема лечения включает в себя частичное вскрытие или игольный дренаж мукоцеле. Однако такой вариант обычно приводит к рецидивам. Окончательное лечение, которое полностью исключит проблему, выполняется путем хирургического дренирования кисты и последующего удаления пораженных слюнных желез вместе с протоками.

Антибактериальная терапия может быть полезна в качестве профилактики, чтобы предотвратить постхирургическую инфекцию, либо применяется в случае подозрения на инфекционный процесс в ротовой полости.

Дренаж слюны из мукоцеле.

Некоторые специалисты пытаются лечить мукоцеле с применением временного дренажа. При этом прокалывается область отека и размещается тонкая резиновая трубка, которая отводит избыточное количество накопленной слюны. После извлечения трубки, хирургическое отверстие продолжает отводить слюну. Данный метод помогает, однако через некоторое время у большинства животных, вновь развивается рецидив болезни, поскольку физиологическое отверстие протока нарушено, а созданное хирургическим путем – быстро зарастает.

Основным способом хирургического лечения мукоцеле слюнных желез у собак и кошек следует считать удаление вовлеченной слюнной железы, а также дренирование мукоцеле методом марсупиализации.

Ранулы и глоточные мукоцеле лечатся марсупиализацией. Это – один из хирургических способов лечения различных кист, не только в области слюнных желез. В основе лежит превращение замкнутой полости кисты в открытый карман, то есть вскрытие одной из стенок кистозной полости. В этом случае создается постоянное большое отверстие, ведущее от патологического очага кисты в ротовую полость. Это достигается путем наложения швов на стенки кисты. В результате накапливаемая слюна стекает прямо в ротовую полость, не создавая отек.

При подчелюстной мукоцеле у кошек лучше полностью удалять слюнную железу и ее протоки. Канал выходит из железы у основания уха к отверстию под языком вместе с протоком подъязычной слюнной железы, которая также полностью удаляется. Это делается через разрез позади угла нижней челюсти. У кошек с очень большими опухолями под шеей, бывает достаточно трудно определить, какая сторона является источником проблемы. Если это сделать все же не удается, обе части желез (левая и правая) могут быть удалены без долгосрочных проблем для животного.

Иногда в свободном пространстве искусственного отверстия или на месте удаленной слюнной железы, может наблюдаться заполнение жидкостями организма. Такое явление способно вызвать образование мягкого отека, называемого серомой, который проходит самостоятельно со временем.

У всех оперированных пациентов наблюдается устойчивая положительная динамика и отсутствие рецидивов. Такое послеоперационное осложнение, как ксеростомия (сухость слизистой оболочки ротовой полости) после удаления слюнной железы встречается крайне редко.

После удаления нижнечелюстной и подъязычных слюнных желез с одной стороны животные легко приспосабливаются к условиям существования без снижения качества жизни и дополнительного ухода со стороны владельцев.

Поэтому наиболее надежным средством для лечения мукоцеле является открытое хирургическое вмешательство.

Клетка слюнной железы мотыля

Существуют две формы заболевания: 1) локализованная, при которой поражены только слюнные железы и вирус выделяется только со слюной; она может протекать бессимптомно и заканчиваться полным выздоровлением; 2) генерализованная, характеризующаяся поражением многих внутренних органов. Это разделение условно, так как и локализованная цитомегалия под влиянием неблагоприятных факторов, ослабляющих сопротивляемость организма, может превратиться в генерализованную форму.

Е. Н. Тер-Григорова (1960) различает четыре формы генерализованной цитомегалии у новорожденных и детей раннего грудного возраста: гепатолиенальную, мозговую и легочную, которые часто наблюдаются в комбинации, а также кишечную. А. М. Чарный (1972) считает, что существует два варианта цитомегаловирусной инфекции: слюнножелезистый и висцеральный.

По данным большинства авторов, чаще всего цитомегаловирусный метаморфоз наблюдается в нескольких органах: в легких, почках, печени, головном мозге, коже, глазах, а также в желудочно-кишечном тракте. Селезенка, лимфатические узлы, мышцы, сердце поражаются реже. Редко поражаются и эндокринные органы.

Однако при генерализованных формах цитомегалии описаны поражения поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной железы и гипофиза. В отечественной литературе имеется единственное описание поражения вилочковой железы, при котором развился цитомегалический тимит— специфический метаморфоз клеток ретикулоэпителия, эпителия телец Гассаля, а также выраженная инволюция органа.

Заболевание сопровождалось гипогаммаглобулинемией. Авторы высказывают предположение о патогенетической роли цитомегалии в возникновении у детей приобретенных иммунодефицитных состояний в постнатальном периоде жизни. М. Raso и соавт. (1975) у ребенка 3 мес. обнаружили при генерализованной цитомегалии гипоплазию тимуса и иммунные расстройства. Большинство исследователей подчеркивают исключительную редкость обнаружения цитомегалов в ткани плаценты.

D. Rosenstein и A. Novarrete-Reyna (1964) обнаружили очаги некроза с нейтрофильными инфильтратами в ворсинах, где выявлялись цитомегалы. Р. П. Пьянов (1974) описал цитомегаловирусное поражение плаценты, характеризующееся наличием специфических клеток в строме и сосудах ворсин, картиной продуктивных виллузита и интервиллизита преимущественно в базальных и центральных отделах плаценты.

Аналогичные изменения в двух плацентах при генерализованной цитомегалии наблюдали J. Droszus и соавт. (1976), обнаружившие, кроме этого, очаговые некрозы стромы.

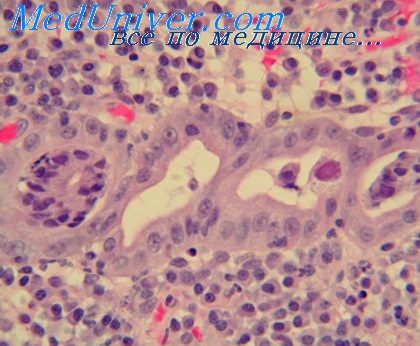

Морфологические изменения в органах при цитомегалии настолько специфичны, что вирусологического подтверждения не требуется. Они состоят из двух компонентов: 1) специфического гигантоклеточного метаморфоза зараженных вирусом клеток — образование цитомегалов, имеющих зид «совиного глаза» и 2) лимфоидногистиоцитарной инфильтрации стромы органов. В пораженных органах имеются «излюбленные» точки локализации цитомегалов, где они встречаются особенно часто.

Так, в слюнных железах — это вставочные отделы, в почках — извитые канальцы, расположенные вблизи капсулы, в печени — эпителий желчных ходов вблизи ворот, в поджелудочной железе — выводные протоки, в кишечнике — эпителий желез слизистой оболочки подвздошной и слепой кишок, в надпочечниках — клетки пучковой зоны коркового вещества, реже — клетки мозгового вещества, в щитовидной железе — фолликулярный эпителий, в головном мозге — клетки эпендимы желудочков, глиальные клетки, нервные клетки в субэпендимарной зоне, в легких — альвеолоциты, клетки элитслия слизистой оболочки бронхов и бронхиальных желез, во внутреннем ухе—area vasculosa, в гипофизе — эпителиальные клетки гипофизарной щели, клетки аденогипофиза.

По данным С. А. Демидовой и соавт. (1976), у детей грудного возраста лри цитометалии слюнные железы поражаются почти в 100% случаев, исключение составляют новорожденные, у которых они поражаются реже, чем другие органы. Из слюнных желез чаще всего поражаются околоушные, реже — подчелюстные и значительно реже — подъязычные. Цитомегалическому метаморфозу подвергается эпителий слюнных трубок, концевых отделов и выводных протоков. Цитомегалы могут быть на различных стадиях развития, часто отторгаются в просвет.

В окружающей межуточной ткани обнаруживаются клеточные инфильтраты, состоящие из лимфоидных, гистиоцитарных и плазматических клеток. А. М. Чарный отмечает, что питомегалический сиалоаденит сопровождается интерстициальным или кистозным фиброзом железы, изредка со значительным опухолевидным увеличением органа.