Самые большие пойманные сомы

Хищная рыба сом – желанная добыча для многих рыбаков. Временами в водоёмах встречаются ну очень габаритные экземпляры этой разновидности. О том, где ловили наиболее крупных хищников, расскажем в статье.

Самые крупные особи в мире

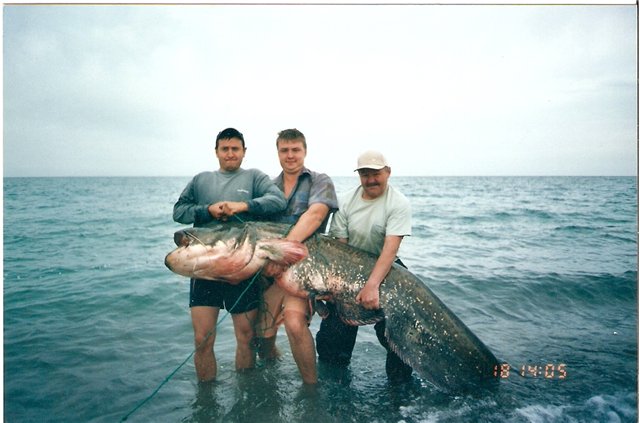

Поймать на удочку такого хищника, как сом, да ещё и габаритного – задача непростая, особенно при условии, что рыбачите вы в одиночку. Тем не менее некоторые рыбаки совместно с другими всё-таки смогли это сделать.

Киргизия

Так, огромный сом, по сведениям из документов, был пойман в Киргизии, а именно: в озере Иссык-Куль. Произошло это в конце XIX столетия. Сом этот был, действительно, гигантским – его вес достигал почти 3,5 центнера, а длина больше 4-х метров. За всю историю этот сом является одним из самых крупных уловов.

Турция

Истории известен и факт поимки немного меньшего по габаритам сома в Турции. Произошло это в 1970 году. Рыболовы каким-то чудом смогли выудить рыбину, длина которой составляла более 2-х метров. А после её вскрытия внутри был обнаружен женский труп. И такое бывает.

Сомы нападают на людей, однако чаще всего последним удаётся отбиться.

Испания

Ещё один огромный сом был пойман в Испании в 2009 году на маленькой реке Эбро. Его длина составляла 2 метра, а сам он был альбиносом. Весил этот громадный хищник почти как взрослый крупный мужчина, целых 88 килограммов. Из-за этого вытаскивало его 5 человек. Однако после фотосессии гигант был отпущен на свободу.

Беларусь

Ловили гигантских сомов и в Беларуси. В длину один такой экземпляр также составлял 2 метра, однако вес его был несколько меньшим – всего 66 килограммов. Вытаскивали его более часа, после чего была устроена фотосессия со столь трофейным уловом, а ещё немного погодя – очень большой ужин.

Голландия

Ещё одна крупная особь сома живёт в одном из голландских парков отдыха. Его считают целым национальным достоянием и охраняют. Ест этот сом преимущественно уток, многие утверждают, что за день он съедает 3-х птиц. В длину он составляет почти 2,5 метра, а голландцы и приезжие называют его не иначе как «Большая мамочка».

Италия

Италия тоже успела отличиться в этом плане. Местный житель Роберто Годи сумел поймать хищника, вес которого составлял более центнера, а длина – 2,5 метра. Тащили его из воды целых 6 человек, а после фотосессии и взвешивания отправили снова в свободное плаванье.

Франция

Ловили гигантов и во Франции, а именно: на реке Роне. Пойманный трофейный хищник весил целых 120 килограммов и имел длину 2,6 метра. После фотосессии он также был отпущен в воду.

Казахстан

Один из известнейших великанов был пойман и в Казахстане. Его вес, конечно, не достигает максимальной отметки, однако 130 килограммов – это тоже очень достойно. Длина этого сома составляла 2,7 метра.

Польша

Здесь тоже не обошлось без поимки крупных хищных сомов. Одного из таких рыбаки общими усилиями выловили в реке Одере. По словам учёных, этой рыбе было около 100 лет. В животе у прожорливого хищника был найден труп, из-за чего даже пришлось вызывать полицию. Как показало заключение патологоанатома, найденный человек погиб не из-за сома. Он утонул, а сомом был обнаружен уже потом.

Рыбы, которых поймали в России

Что касается России, то здесь больших сомов ловят на Дону, на Волге и не только. Особенно много было случаев поимки на Волге огромных сомов в период дореволюционной России. В документах были зафиксированы случаи поимки таких трофейных экземпляров, вес которых достигал от 3-х до 4-х центнеров.

Однако есть в истории и недавние случаи поимки относительно габаритных сомов.

Одним из самых больших сомов, пойманных в России за последнее время, считается тот, которого поймали в 2009 году на реке Сейме, протекающей в Курской области. Пойман он был совершенно случайно благодаря рыбакам-охотником, что осваивали подводную рыбалку. Вытаскивали этого сома с помощью целого трактора.

В итоге его вес достигал целых 2 центнера, а длина – 3-х метров. Местные рыбаки с удивлением отмечали, что подобный экземпляр является самым большим из всех, что они видели.

К сожалению, в нынешнее время на территории России в отличие от Европы больше огромных сомов не ловили. Это обусловлено резким понижением численности данного вида. Влияют на это такие факторы, как плохая экологическая ситуация, высокая активность браконьеров, неблагоприятный климат, из-за чего большинство водоёмов зимой попросту промерзают, а также небольшая популяция таких видов рыб, которыми питаются представители семейства сомовых.

Интересные факты

То, насколько велик будет сом, зависит исключительно от размеров водоёма, где он водится. Так, наиболее габаритные экземпляры встречаются преимущественно в полноводных пресных реках и озерах.

И еще несколько интересных фактах о сомах.

Сом – рыба хитрая, но очень жадная. Она готова схватить всё съестное, что только попадёт в её поле зрения.

У сома совершенно отсутствуют зубы в отличие от той же акулы, которая отрывает куски от своей пищи. Сом же её просто полностью глотает.

Повышенная агрессивность у данной разновидности рыбы наблюдается в период голода. В это время они готовы бросаться на всё, что только попадётся им на глаза. Бывали и такие случаи, что эта рыба попросту переворачивала лодку с людьми в ней, а также повреждала рыболовные сети.

Мелочь и так называемый середнячок не являются опасными для людей. Однако таких экземпляров, чей вес составляет центнер и больше, нужно сторониться. Если вы знаете, что в водоёме в большом количестве водятся сомы, то купаться там, по крайней мере в вечернее время, не стоит, так как их охота начинается примерно на закате и длится до самой зари.

Сом активно бросается почти на всё подряд. Наиболее охотно он клюёт на всяких насекомых, лягушек, а также на мясо, свежую рыбу, блестящую блесну, которая напоминает рыбу по виду.

Опытные рыбаки для ловли сома наиболее часто задействуют гарпуны, глубоководные сети, а также большие сачки для рыбалки. Все эти приспособления помогут не упустить рыбу и успешно вытянуть её из воды.

Проще всего ловить эту хищную рыбу летом, так как именно в это время вода прогревается. Наиболее удачной температурой воды будет +10 градусов Цельсия и выше.

Вечером сом активно крутится рядом с водной растительностью, где охотится на лягушек.

Сом не любит переезды. Его относят к числу оседлой рыбы, а своё местоположение он меняет только в самом крайнем случае.

Казахстан сом рыбалка сом

Распространение. Естественный ареал обыкновенного сома включает бассейны Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского морей. Отсутствует сом в бассейне Северного Ледовитого океана.

Silurus glanis Linne — обыкновенный, или европейский, сом

Казахское название: жайын, молодой сом — лаха

Синонимия. Silurus glanis var. aralensis: Кесслер, Изв. Об-ва любит естеств. 1872. Т. 10. Вып. 1.

Распространение. Естественный ареал обыкновенного сома включает бассейны Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского морей. Отсутствует сом в бассейне Северного Ледовитого океана.

В Казахстане обитает в бассейне Урало-Каспия, в том числе в опресненных районах моря, в дельтах рек, в нижнем и среднем течении Урала, в оз. Челкар и р. Кушум (Берг, 1949; Серов, 1956, 1959; Шапошникова, 1964; Песериди, 1967; Казаичеев, 1981). Вероятно, попадает в Камыш-Самарские и Кушумские озера. В р. Эмба в 1968 г. В. П. Митрофановым не обнаружен.

В Аральском море встречался в прибрежье повсеместно. Населяет бассейны рек Сырдарьи (на всем протяжении, включая притоки Арысь, Бугунь и др.), Чу (от низовья до Токмака), Сарысу (среднее течение), Кенгир (Никольский, 1931, 1940; Берг, 1949; Ерещенко, 1956; Турдаков, 1963).

Акклиматизирован в озерах Бийликоль и Акколь бассейна р. Талас (вероятно, попал и в озера Казоты в низовье этой реки), куда специально завезен в 1929—1930 гг. из Сырдарьи или из бассейна р. Чу (Горюнова и др., 1956; Пивнев, 1963), и в Балхаш-Илий-ском бассейне, куда попал случайно в количестве 23 экз. при перевозке судака в 1957 г. из р. Урал (Серов, 1965, 1972). Правда, есть мнение (Пивнев, 1972), не получившее в дальнейшем подтверждения, что сом попал в Балхаш из устья Сырдарьи. В Западном Балхаше и в дельте Или стал попадать в орудия лова с 1961 г.; есть в нижнем течении р. Каратал (Серов, 1974). Расселился по всему озеру, в р. Или до р. Чарын, возможно, и выше.

Как видно, сом не избегает солоноватой воды (Каспий, Арал, Восточный Балхаш), но предпочитает пресную. Держится как в русле рек, так и в озерах, старицах, водохранилищах, обычно в глубоких плесах, омутах, под корягами, у плотин и т. п.

Описание (источник Л. С. Берг, 1949). Тело голое (без чешуи), удлиненное, покрыто мягкой кожей. Голова массивная, сплющенная дорсовентрально. Рот большой; нижняя челюсть, составляющая более 60 % от длины головы, выдается вперед; на челюстях и сошнике мелкие конусообразные острые зубы, вершиной загнутые назад. Глаза маленькие, расположенные выше углов рта.

Усиков 3 пары: одна на верхней челюсти, две — на нижней. Верхнечелюстные усики длинные, около четверти длины тела (в р. Сарысу 18—32, в среднем 26,5%; в оз. Челкар — 24—26 %) или больше (в р. Чу 33—42, в среднем 36,4%). Жаберные перепонки не сращены друг с другом, впереди прикреплены к межжаберному промежутку.

Спинной плавник очень маленький, без колючки, 3—5 лучей. Анальный плавник длинный, доходит до хвостового, 70—103 луча, в среднем 80—88. Хвостовой плавник закруглен, в нем у сома из р. Чу 14—21, в среднем 18 лучей. В грудном плавнике мощный гладкий костный луч (иногда слабозазубренный с внутренней стороны) и 14—17 мягких лучей. Концы брюшного плавника, в котором I 9—14 лучей, доходят до анального. Жаберных тычинок 10—17; позвонков 53—79 (в Балхаше 65—71).

Окраска сомов изменчива в зависимости от местообитания. Спина и верх головы обычно темные, от оливково-зеленого или зеленовато-серого до интенсивно-черного цвета. На боках пятна неправильных очертаний. Брюхо светлое, с голубовато-зелеными пятнышками. Плавники темные, парные и анальный иногда красноватые или желтоватые.

Диплоидный набор хромосом 60. Число плеч 100—120 (Васильев, 1985).

Половой диморфизм не выражен. В период нерестового хода самок от самцов можно отличить по более отвислому брюху и красноватому анальному соску. О размерно-возрастной изменчивости данных мало. По Г. В. Никольскому (1940), с возрастом уменьшается относительная длина плавников и увеличивается пек-товентральное расстояние. У сома из оз. Балхаш изменения показателей пластических признаков изучались на 5 группах рыб (Лысенко, 1977): I —возраст до 1 года, полная длина 5—23 см; II — соответственно 2—3 года и 24—49 см; III — 4—6 лет, 50—80 см; IV —8—9 лет, 85— 109,5 см; V — 11—13 лет, 110—135 см.

При сравнении I и II групп реальное различие показателей отмечено в 74 % признаков: относительно увеличиваются наибольшая высота тела, пектовентральнос и антеанальное расстояния, длина и высота анального плавника, длина головы и нижней челюсти; относительно уменьшаются антедорсальнос и постдорсальное расстояния, высота головы, диаметр глаза й ширина лба. Заметное изменение пропорций головы, тела и плавников продолжается у сома до достижения половозрелости, а затем они стабилизируются. При сравнении I и V размерно-возрастных групп реально различаются индексы 96,8 % от всех пластических ..рнзнаков.

Экологическая изменчивость у сома проявляется, видимо, слабо, поскольку признаки его в пределах ареала, включая и водоемы вселения, мало различаются. Так, сом из оз. Челкар отличается от сома иЗ других водоемов республики главным образом большой головой: 20—28,5 % от длины тела, в среднем 23,2 % (Серов, 1956); сом из р. Сарысу — увеличенным пектовснтральным расстоянием; сом из р. Чу — крупными глазами, увеличенными пределами колебания числа лучей в брюшном плавнике и более короткими грудными плавниками; сом из оз. Бийликоль — наименьшим числом лучей в анальном плавнике и жаберных тычинок, маленькой головой.

Балхашского сома отличают те же особенности, что и бийликольского: по сравнению с исходной формой из р. Урал у него возросло число лучей в А и жаберных тычинок, соответственно увеличилась длина основания А и относительно уменьшилась длина головы, ширина лба, высота тела и длина основания спинного плавника. Таким образом, в водоемах вселения (Бийликоль, Балхаш) у сома отмечены одинаковые морфологические изменения, связанные с изменением спектра питания (см. ниже) и более подвижным образом жизни.

Наибольшие размеры обыкновенного сома в нашей стране — длина 5 м и масса тела 300 кг — указаны Л. С. Бергом (1949) для р. Днепр. Он же отметил, что в реках Сырдарья и Чу нередки были особи массой до 200 кг. Таков максимальный размер сома и в Арале (Никольский, 1940). В последнее время столь крупные сомы в Казахстане не вылавливаются. Наибольшие размеры рыб следующие: в Чардаринском водохранилище — 215 см и 150 кг (Фарышев, 1978), а по другим данным (Короткова и др., 1980) — до 245см, в Бугуньском водохранилище — 240см и 120 кг (Короткова, 1981), в озерах Бнйликоль и Акколь (бас. Таласа) в начале 60-х годов — до 150 кг (Пивнев, Башунов, 1970); в бассейне р. Сарысу— до 20 кг, по опросным данным — до 120 кг (Ерещенко,1955) , в оз. Балхаш в 70-х годах—175 см и 46 кг. В последние годы в бассейне Балхаша (озеро, дельта р. Или, Капчагайское водохранилище) встречаются особи массой до 100 кг. Однако основу уловов по численности везде составляют гораздо более мелкие рыбы: длиной до 100 см и массой до 10 кг. Например, в дельте Урала (Казанчеев, 1981) основная часть вылова сома состоит из рыб длиной тела от 40 до 80 см.

Размножение. Половозрелым сом становится повсеместно, как правило, в возрасте 3—4 полных лет, иногда самцы в возрасте 2 года (Чардарпнское водохранилище, — Ерещенко, 1970), в оз. Балхаш отдельные особи —в 5—6 лет. Длина тела при достижении половозрелостн в бассейне р. Сарысу 35—50 см (Ерещенко,1956) . В Балхаше минимальные размеры зрелых рыб: самцы — длина 62 см, масса тела 1,2 кг, самки — 58,5 см и 1,6 кг (Лысенко, 1975а,б).

О соотношении полов в популяциях сома СДОХЯИЙ в литературе, можно сказать, нет. Лишь Г. В. Никольский (1940) для Арала и В. И. Ерещенко (1955): для р. Сарысу отметили, что оно близко 1:1. То же наблюдал Н. Ф. Лысенко в Балхаше перед нерестом; на нерестилищах к концу нереста самцов становилось больше (60— 70%). По данным Г. М. Дукравца, в Камышлыбашскнх озерах весной 1973 г. и в Капчагайском водохранилище в первые годы его наполнения в уловах значительно преобладали самки (до 5:1). В озерах дельты р. Или в мае—июле 1988 г. самок в сетных уловах было в 2,5 раза больше (n = 32:13).

Сома обычно относят к полупроходным рыбам. Однако далеких миграций он не совершает. В отличие от типичных полупроходных рыб Северного Каспия сом во время нагула меньше использует морские пастбища и всю жизнь теснее связан с водоемами речных систем. Нерестится преимущественно в дельтах Волги и Урала (Казанчеев, 1981). В Арале и Балхаше основные перемещения сома связаны с подходом в апреле от мест зимовки к берегам и в дельты рек на нерест и отходом от нерестилищ. При этом места зимовки, нереста и нагула этого вида расположены недалеко друг от друга.

Основные места нереста балхашского сома расположены в дельте р. Или с ее многочисленными рукавами и проточными озерами. Менее значительные нерестилища разбросаны вдоль южного побережья Западного Балхаша. В восточной части озера сом нерестится в дельтах рек Каратал и Лепсы. У северного побережья нерестилища не отмечены.

Нерест проходит, как правило, в пресной или слабоминерализованной воде. По сообщению Н. П. Серова (1956), в оз. Челкар развитие икры сома при солености воды 4%о уже не происходит. В то же время отмечен нерест его в солоноватой воде Аральского моря.

О характере икрометания сома сведения противоречивы, но все авторы отмечают растянутость нереста. Так, на юге республики (Чардарпнское, Бугуньское водохранилища) сом нерестится с конца апреля до середины июня, а в массе — в мае, при температуре воды 17—22 °С (Ерещенко, 1970; Кузнецова, 1972; Фарышев, 1978; Короткова, 1981), в оз. Бнйликоль, р. Чу и оз. Балхаш — с середины мая до начала июля (Дукравец, 1964а; Лысенко, 1975а; Пивнев, 1985). Пик нереста в Балхаше приходится на конец мая — начало июня при температуре воды 20—23°С, максимальная температура воды, при которой отмечен нерест сома в озере, 27,2 °С. В Восточном Балхаше он нерестится на 10—12 дней позже, чем в Западном (Лысенко, 19756).

15 Арале, по Г. В. Никольскому (1940), сом нерестится в мае; в озерах низовьев Сырдарьи, по нашим наблюдениям, — со второй декады мая; в дельтах Волги и Урала — с конца мая до середины июля при температуре воды 20—27°С (Казанчеев, 1981; Коблнц-кая, 1981).

При указанных сроках нереста для волжской, уральской и балхашской популяций сома характерно единовременное икрометание (Кулаев, 1944; Воинова, 1973; Лысенко, 19756). У сома в Чардаринском водохранилище (Ерещенко, 1970), в Камышлыбашскнх озерах (по данным Дукравца за 1973 г.) и в р. Чу (Пивнев, 1985) отмечено порционное (двукратное) икрометание, при котором со второй порцией выметывается значительно меньшая часть (в. р. Чу— 10—15 %) всей зрелой икры.

По экологии нереста сом относится к фнтофнльным рыбам. Субстратом для его икры служат растения (камыш, тростник, рогоз, осока, уруть, рдесты и пр.) на глубине обычно 30—70 см, реже до 160 см. Нередко сом устраивает примитивное «гнездо», приминая растения и выравнивая площадку (Никольский, 1971, Казанчеев, 1981). Во время нереста могут происходить оживленные «брачные игры», особенно утром и вечером.

Диаметр зрелой, неоплодотворенной и ненабухшей икринки у сома в бассейне Северного Каспия равен 2—3 мм; в оз. Балхаш — 1,6—2,4, в среднем 1,88 мм, при массе 2,5—4,5, в среднем 3,16 мг; в Капчагайском водохранилище 2,3—2,4 мм у рыб длиной (/) соответственно 122—145 см; у 12 самок IV стадии зрелости (/=57— 111 см) из дельты р. Или в мае—июне 1988 г. индивидуальный диаметр икринок колебался от 1,1 до 2,6 мм, а в среднем по каждой самке — от 1,58 до 2,41. После оплодотворения и набухания диаметр икринки увеличивается до 5—6 мм.

В оз. Балхаш у сома существует положительная корреляция между диаметром и массой икринок, с одной стороны, и длиной, массой тела, упитанностью, возрастом производителей и даже с их абсолютной плодовитостью — с другой. Наибольшая зависимость установлена между размером икры и массой тела, упитанностью рыб (Лысенко, 1975в).

Коэффициент зрелости у сома в Балхаше возрастает с сентября по май, в среднем у самок с 1,72 до 5,44, у самцов с 0,74 до 1,94. Максимальный коэффициент, характеризующий период наибольшего развития половых продуктов, отмечен в мае: у самок 0,96— 11,59, у самцов 0,66—6,49. В последующие месяцы коэффициент зрелости уменьшается. В июле его средние значения у самок 2,85, у самцов 0,96 (Лысенко, 1976).

Абсолютная индивидуальная плодовитость сома прямо пропорционально связана с размерами самок. Так, в Балхаше отмечена высокая корреляционная связь плодовитости сома с длиной (r = + 0,80) и массой тела (г = + 0,84). Поскольку размеры рыб находятся в определенной зависимости от возраста, наблюдается повышение плодовитости и с увеличением последнего. Подобное указано для сома Камышлыбашскнх озер, Чардаринского и Бугуньского водохранилищ, дельты Урала (Мартехов, 1965; Ерещенко, 1970; Кузнецова, 1972; Казанчеев, 1981).

Сравнение плодовитости сома в различных водоемах республики показывает, что наибольших значений она достигает в Чардаринском водохранилище, где, по данным Н. И. Фарышева (1978), может превышать 1 млн икринок. Абсолютная плодовитость сома в дельте Урала и оз. Балхаш очень близка, но у последнего она может еще возрасти, если учесть сравнительную молодость этой популяции.

Относительная популяционная плодовитость, выражающаяся как средняя взвешенная от 100 рыб нерестового стада сома, в 1973 г. составила в Балхаше 12,2 млн икринок, из которых 24,4 % обеспечивали особи в возрасте 6 лет. Это говорит о высокой воспроизводительной способности сома в этом озере, что является одной из основных причин быстрого роста здесь его численности (Лысенко, 19756).

В первые часы после оплодотворения икринки клейкие, прилипают к растениям. Самец обычно охраняет развивающуюся икру. Инкубационный период при температуре воды 20°С длится в оз. Балхаш 2,5—3 суток, понижение температуры удлиняет его до 5—7 суток. Примерно столько же времени продолжается эмбриональное развитие сома и в других водоемах (Никольский, 1971; Воинова, 1972; Казанчеев, 1981 и др.).

Длина свободных эмбрионов при вылуплении 7—7,5 мм. Желточный мешок у них большой, яйцевидный, рассасывается через 5—6 суток при длине рыбок 12—15 мм. Предличинки боятся света. Сразу же после выклева они прячутся в растительности, некоторое время остаются малоподвижными, держатся поодиночке, стаек не образуют (Коблицкая, 1981).

В реках происходит пассивная покатная миграция ранней молоди сома. Так, в р. Или молодь скатывается на этапах развития А—D1, длиной 11,5—16,5 мм. Преобладают в скате предличинки. В 1985 г. в районе Аяккалкана скат начался 8 июня при темпера-ре воды 21 °С и продолжался до 30 июня. Плотность покатников в пересчете на 100 м3 воды колебалась от 2 до 13 экз. Всего за этот период в Капчагайское водохранилище скатилось 42,8 млн экз. молоди сома, что составляет 1,1 % от общего числа покатной молоди рыб в 1985 г. (Баекешев и др., 1988).

Рост и возраст. Растет сом довольно быстро. Уже в конце мая мальки имеют среднюю длину 1,5 см (дельта р. Или)—2,8 см (Чардарпнское водохранилище). Дальнейший рост сеголетков характеризуется следующими цифрами (числитель — длина, см; знаменатель — масса, г.

Как видно, разброс показателей у сеголетков велик. То же наблюдается у взрослых одновозрастных рыб. Например, в Бугунь-ском водохранилище длина 8-годовалых особей колебалась от 109 до 136 см, 11-годовалых — от 163 до 211 см (Кузнецова, 1972).

По водоемам рост сома сильно варьирует. Лучшим ростом характеризуются северокаспийскне популяции, а также чардаринская, бугуньская и балхашская. Наихудший рост отмечен в Капчагайском водохранилище в первые годы его наполнения. В связи с этим длина одновозрастных рыб из разных водоемов колеблется значительно: в возрасте 1 год — от 13,5 до 41 см, в 3 года — 35—74 см, в 6 лет — от 60 до 113 см и т. д.

То же происходит и с массой тела: в 2 года — 360—942 г, в 4 — 1100—3600 г, в 6 лет — 2940—8660 г и т.д.); 14-летние (13+) сомы в Балхаше не превышают 140 см и 31 кг, а в Бугуньском водохранилище достигают 200 см и 64 кг.

Различается темп роста сома и в разных участках крупных водоемов. Это отмечено Г. В. Никольским (1940) для севера и юга Аральского моря, установлено для Западного и Восточного Балхаша. Правда, в обоих случаях четкая разница в росте сома из разных участков этих водоемов прослеживается только до 8-летнего возраста, а потом сглаживается. Вероятно, различия в кормовой базе и условиях питания в первую очередь сказываются на молодых рыбах. У крупных же сомов пищевая обеспеченность стабилизируется за счет повышения доступных размеров жертв.

В отличие от многих других видов рыб у обыкновенного сома половозрелые самцы обычно крупнее одновозрастных самок, которые после достижения половозрелости постепенно начинают отставать в росте от самцов. В Арале разница в длине тела между ними к 13-летнему возрасту достигала 10 см (Никольский, 1940). В Балхаше в начале 70-х годов средний прирост длины тела у 5-го-довалых самцов составлял 12,3 см, у самок—11 см; у 13-годова-лых — соответственно 8,4 и 5,7 см; масса тела увеличивалась у 5-годовалых самцов в среднем на 1,5 кг, у самок — на 1,4 кг; у 14-летних — соответственно на 7,1 и 5,8 кг (Лысенко, 1977). Подобное отметила также И. А. Воинова (1973) для сома р. Урал.

Продолжительность жизни обыкновенного сома довольно велика. В Аральском море, р. Урал, Бугуньском водохранилище встречались 30-летние особи (Никольский, 1940; Казанчеев, 1981; Ко-роткова, 1981). В Чардаринском водохранилище и оз. Балхаш отмечены 20-летние сомы (Фарышев, 1978; наши данные). Однако такие старые рыбы редки. В дельте Урала, например, преобладают сомы в возрасте до 10 лет, рыб старше этого возраста ловится не более 8 % (Казанчеев, 1981). В большинстве водоемов возрастной ряд сома не превышает 10 групп.

В оз. Балхаш в 1974—1975 гг. популяция сома состояла из 14 возрастных групп. Наиболее многочисленны были 2—6-годовалые рыбы (75—84 %). В нересте участвовали особи 12 возрастных групп, среди которых доминировали 5—8-годовалые, составлявшие 30—35 % от общего числа производителей. В 1980 г. рыбы в возрасте 12—20 лет, возможно, и старше составили в уловах на Балхаше около 4 %.

Питание и упитанность. Сом — типичный хищник, основу питания его составляет рыба. Уже у 12-суточных мальков в кишечниках обнаруживается молодь рыб. Однако преимущественно на рыбное питание сеголетки переходят по достижении длины около 10 см, т. е. в конце лета — осенью. Мальки сома питаются в основном крупным зоопланктоном, личинками хирономид, бокоплавами, другими беспозвоночными; в Балхаше 30—40 % массы пищи у них составляют мизиды (Ерещенко, 1955; Воробьева, 1974; Лысенко, Воробьева, 1975; Казанчеев, 1981; Орлова, Попова, 1987).

Взрослый сом — прожорливая рыба; отличается малоподвижным, придонным образом жизни; подстерегает добычу в тихих, с густой растительностью участках водоемов, у берегов среди коряг и сплавин, в омутах и заводях. За добычей обычно не гонится, хватает ее на близком от себя расстоянии. В связи с этим особой избирательности в питании сом не проявляет, потребляя наиболее доступные пищевые объекты, соотношение которых в его пище сильно варьирует по водоемам и сезонам года.

Всего в водоемах Казахстана, включая дельту Волги, в пище сома отмечено около 30 видов рыб, из которых почти повсеместно преобладают вобла (плотва), красноперка, лещ, чехонь, карась, сазан, щиповка, колюшка, щука, окунь. Не пренебрегает сом и собственной молодью.

Из беспозвоночных животных в пище сома встречаются личинки стрекоз, креветки, бокоплавы, мизиды, моллюски, речные раки, жуки-плавунцы, скарабеи, медведки, кузнечики, саранча и др. Существенное значение они имеют в питании главным образом молодых рыб. Обычны в его рационе лягушки, нередки водоплавающие птицы, водяные ужи и ондатры, а также полевки и ящерицы, попавшие в воду. Известны случаи нападения сома на плывущих собак.

В р. Урал сом питается в основном воблой, лещом, сазаном, судаком, щиповкой и молодью осетровых, в значительной мере — речным раком. Встречаемость рыб в желудках сома возрастает в период их ската после размножения. В это время сом, обычно держащийся в одиночку, может собираться группами в местах массового ската молоди. Молодь осетровых, главным образом севрюги, обнаруживается в 12—34 % желудков сомов из неводных уловов (до 21 экз. по 2—3 г в одном желудке). Поедает сом и развивающуюся икру севрюги (Песериди, 1967; Воинова, 1973; Казанчеев, 1981).

В дельте Волги двухлетки сома длиной 15—21 см летом активно питаются молодью леща и красноперки, а также уклейкой и колюшкой размером 3—10 см, составляющими до 90 % их пищи по массе (остальные 10%—гаммариды). С третьего года жизни у сомов длиной более 30 см пищевой спектр значительно расширяется. Весной важное значение для всех возрастных групп приобретает вобла: от 62 % у 2-годовалых до 41 % массы пищи у 6-годова-лых сомов. Дополнительной пищей для 2—3-годовалых являются бычки, щиповка, колюшка (6—32%); 4—7-годовалые предпочитают сазана и сельдь длиной до 30 см, а также туводных рыб — красноперку, густеру, окуня, линя. Основная роль в летнем откорме сома принадлежит туводным рыбам и речным ракам, а в осеннем нагуле вновь возрастает значение полупроходных рыб. Потребление воблы в общегодовом рационе сома в дельте Волги велико и составляет 20—40 % пищи всех возрастных групп от 4 до 18 лет. Другие ценные промысловые виды становятся основной пищей сомов (15—40%) по достижении ими 10—15 лет. У всех возрастных групп до 30 % пищи составляют туводные виды рыб (красноперка, линь, щука) и около 15’%!— окунь, густера, бычки. Нерыбные объекты в питании сома играют существенную роль (25—30%^ в возрасте до 5 полных лет, а в дальнейшем значение их снижается до 7—15 % (Орлова, Попова, 1987).

В основном рыбой питался сом, по Н. П. Серову (1956), в оз. Челкар (молодь воблы, окунь, красноперка, бычок-кругляк) и, по Г. В. Никольскому (1940), в Аральском море (сазан, вобла, лещ, колюшка, молодь усача).

В реках, пойменных озерах и водохранилищах сом в значительной мере может питаться другими позвоночными, а также беспозвоночными животными. Так, в пойменных водоемах р. Чу у сомиков длиной 11,5—23 см содержимое желудков состояло из рыб, преимущественно красноперки, ельца, остролучки (30 % всех желудков) и насекомых, как воздушных, так и водных (40 %). Там, где к берегу подходят луга, в желудках у сомов было до 90% насекомых (Никольский, 1931). По данным того же автора (1938), в Сырдарье компоненты пищи сома и их процентное соотношение в основном те же, что и в р. Чу. Отличие лишь в том, что во многих желудках сырдарьинских сомов была обнаружена его молодь и большое количество саранчи.

По более поздним данным (Пивнев, 1985), в среднем течении р. Чу сом питается сазаном, язем, плотвой, красноперкой, лягушками, ондатрой и водоплавающей птицей. В озерах низовьев Сыр-дарьи весной 1973 г. сом длиной 45—77 см и массой тела до 2,75 кг питался, по наблюдениям Г. М. Дукравца, щукой (длина без С до 29 см), воблой (до 16 см), лещом (до 14,5 см), колюшкой (до 7 экз. длиной 3—4 см в одном желудке), а также личинками стрекоз (до 10 шт. в желудке), жуками-плавунцами, клопами, ручейниками, бокоплавами; в одном из желудков была обнаружена раковина дрейссены с икрой бычка.

В Чардаринском водохранилище основой пищи (90 %) взрослого сома является рыба: сазан (60 % по частоте встречаемости), чехонь (33,4%), плотва (20,3%), белоглазка и карась (по 13,3%), лещ (6,7%), собственная молодь. Нередки в его пище и беспозвоночные (7%), в том числе кузнечики и креветки. Поедает сом лягушек и наземных позвоночных (полевок, ящериц), попадающих в воду при затоплении островов во время паводка (Ерещенко, 1970; Фарышев, 1978).

В Бугуньском водохранилище по частоте встречаемости и массе компонента на первом месте в пище сома стоит лещ (до 5 экз. длиной до 39 см в одном желудке), на втором месте сазан (массой тела до 5 кг), на третьем — плотва. У сома длиной 140 см и массой 22,4 кг в желудке обнаружена лысуха. У мелких сомов в пище много насекомых: личинки стрекоз, жуки-плавунцы, скарабеи, медведки и пр. (Кузнецова, 1972).

В оз. Бийликоль (бас. р. Талас) летом и осенью 1962 г. из исследованных 23 желудков сомов длиной 28—56 см в возрасте 2^— 4+ рыбу содержали 35%’, насекомых — 50%. В некоторых желудках были обнаружены олигохеты, в одном — птичьи перья. Из рыб жертвами сома чаще всего были сеголетки и годовики судака (до 6 экз. в одном желудке), весьма многочисленные в то время в озере. Реже встречались плотва, лещ и сазан (последний в возрасте до 3+). Подавляющую часть съеденных насекомых составляли жуки-скарабеи (до 24 экз. в одном желудке). Встречались также плавунцы, личинки стрекоз, саранча и богомол (Дукравец, 1964а).

В р. Сарысу в 1953 г. сомы питались в основном плотвой, красноперкой, язем и окунем (801%), а также водными (13%) и наземными (7%) беспозвоночными животными (Ерещеико, 1955).

В состав корма сома из оз. Балхаш входят 12 видов рыб и многие из названных нерыбных объектов. Кроме того, по данным Н. П. Серова (1974), в его пище встречаются и водяные ужи. Как видно, основу питания сома в Балхаше составляют лещ, вобла и сазан, а также «прочие» позвоночные животные.

В Капчагайском водохранилище в 1982—1986 гг. первое место в пище сома среди рыбных объектов занимал судак, второе — лещ, хотя по численности в водоеме судак уступал лещу. Из нерыбных объектов сом много поедал бокоплавов (частота встречаемости до 80 %), мизид (до 65 %) и креветок (до 60 %).

В отличие от многих других хищных рыб у сома довольно четко выражена сезонность в питании, связанная с температурой воды (оптимум 10—20°), концентрацией и доступностью кормовых объектов. Зимой он вовсе не питается, залегая на ямы в глубоководных местах. Период наиболее интенсивного питания приходится на весну (март—май), когда сом после зимней «голодовки» нагуливается перед нерестом. Летом (июнь—август) интенсивность откорма падает, очевидно, в связи с высокой температурой воды и рассредоточенностыо рыб-жертв. Осенью вновь происходит некоторое повышение интенсивности питания сома. Такая сезонная ритмика выявлена у сома в дельтах Волги (Орлова, Попова, 1987) и Урала (Воинова, 1973), в Чардаринском водохранилище (Фары-шев, 1978), в оз. Балхаш (Лысенко, Воробьева, 1975).

В Балхаше весной во время массового хода на нерест очень плотные и многочисленные скопления в 70x годах образовывала акклиматизированная здесь вобла. Она и составляла в это время основу пищи сома. Весной 1973 г. на 10 питающихся сомов приходилось до 35 экз. воблы, а в 1974 г.— до 28 экз. Лещ в пище сома был представлен в меньшем количестве, но более крупный. Ценные виды рыб составляли в весеннем питании сома 45,7 % от массы всей пищи, малоценные и сорные — 37,4 %, лягушки— 4,2%, грызуны и птицы встречались в количестве 1 экз. на 300 питающихся сомов. Из беспозвоночных чаще других попадались жуки-плавунцы, личинки насекомых и ракообразные.

Летом, во время ската молоди различных видов рыб из дельты р. Или, сом в значительной мере переключается на питание ею. Основа его пищи в это время — молодь сазана, леща, воблы и в меньшей степени — судака и жереха. Встречается в пище сома также шип и собственная молодь. Ценные промысловые виды составляют при этом 49,3% от массы всей пищи при 67,7—71,1 % частоты встречаемости. Из нерыбных объектов птенцы водоплавающих птиц составляют летом 11,2—14,5% от массы пищи, мизиды — 1,3|% при частоте встречаемости 18,3%. Лягушек приходится не более 1 экз. на 50 питающихся сомов.