Катушка спиннинговая безынерционная ЛЭМЗ-2 (картон уп.)

Катушка спиннинговая безынерционная ЛЭМЗ-2

1985 год, ЛНПО Электронмаш

Другие модели этого производителя:

В 1913 году на 18-й версте Петергофского шоссе перед Первой мировой войной товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (учрежденное в 1860 г ., называемое «ТРАРМ») начало создавать сероуглеродное производство. Только в 1917 году наконец был завершен основной комплекс работ для выпуска сероводорода.

Производство сероводорода на берегу Финского залива прекращается в 1929 году. Однако в истории сероуглеродной промышленности этот завод навсегда останется родоначальником новой отрасли отечественной индустрии.

После Гражданской войны в стране развернулось невиданное по размаху строительство. Повсюду воздвигались корпуса заводов и фабрик, рождались новые отрасли промышленности, создавались проектные, научные и учебные институты, рождались различного рода партийные, государственные и хозяйственные структуры управления. В стране ощущался острый недостаток пишущих машин.

22 марта 1930 г . ВСНХ СССР принимает решение о создании отечественного производства пишущих машин и постановлением ВСНХ СССР завод (к тому времени он назывался Литовский опытный завод по производству сероуглерода) переименовывается в «Первый государственный завод пишущих машинок».

27 июня 1941 г . ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о проведении эвакуационных работ, имея в виду перебазировать крупные предприятия и материальные ценности из районов, которым угрожает враг, в глубокий тыл. Началась эвакуация .

12 июля 1941 г . с подъездных путей завода «Пишмаш» ушел первый эшелон с заводским оборудованием и людьми в далекую по тем временам Уфу.

Оборудование и люди буквально за одну неделю июля месяца 1941 г . были эвакуированы, а корпуса завода «Пишмаш», оказавшиеся на линии фронта, были практически разрушены.

После прорыва блокады Ленинграда Государственный Комитет Обороны 29 марта 1944 г . принял постановление, в котором были приняты решения о восстановлении промышленности и городского хозяйства Ленинграда. С 1944 г . началось поэтапное восстановление завода «Пишмаш». Завод медленно «оживал». В 1945 году завод ввел литейный цех. Определился и новый профиль завода: здесь ремонтировали строительные машины, грейдеры, бетономешалки, передвижные электростанции и другие механизмы.

Всесоюзный научно-исследовательский институт торфяной промышленности в короткие сроки разработал проекты целого комплекса машин и агрегатов для торфодобывающей промышленности. Главному управлению торфяного машиностроения был передан ряд машиностроительных заводов, в том числе и бывший завод «Пишмаш», получивший теперь новое название «Ленинградский механический завод Главторфмаша». Завод вновь занялся техническим перевооружением. К концу 1950 г . на заводе уже работало 22 металлообрабатывающих станка, был начат выпуск новой продукции — торфоперегружателей, коловратных насосов, ворошилок, самоходных транспортеров и другого оборудования.

С приходом на завод Инкинена В. В. постепенно начал изменяться профиль специализации ЛЭМЗа. Заводу было поручено Министерством электростанций СССР освоение щитов и пультов управления электростанциями. Завод начал поставки пультов управления электростанциями. В числе новых потребителей их были «Куйбышевэнерго», «Челябэнерго» и другие станции и подстанции. Все выпущенные щиты были оснащены необходимой аппаратурой. За первые два года выпуска щитов, пультов и электроаппаратов завод серьезно преобразился. Он стал современным на тот период, технически оснащенным предприятием.

За разработку и освоение новых видов УЧПУ Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16. 02. 1976 г . ПО «ЛЭМЗ» было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980 г . приказом министра Минприбора на базе ЦКБ СЧПУ был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт систем числового программного управления (ВНИИКИ СЧПУ).

ПО «ЛЭМЗ» за период своей деятельности изготовило более 32 млн. счетчиков электрической энергии и более 28 тысяч устройств ЧПУ станками и роботами.

В 1981 году ПО «ЛЭМЗ» было награждено Советом Министров СССР памятным знаком «За высокую эффективность и качество работы в десятой пятилетке». В 1985 году на базе ПО «ЛЭМЗ», ВНИИКИ СЧПУ и ряда других организаций было создано Ленинградское научно-производственное объединение «Электронмаш» (ЛНПО «Электронмаш»). В эти же годы ЛНПО «Электронмаш» назначается головной организацией — разработчиком и поставщиком ряда систем управления наземного обеспечения комплекса «Энергия — Буран».

Возвращаясь к проблеме УЧПУ, следует отметить, что, несмотря на усилия коллектива ПО «ЛЭМЗ», а затем НПО «Электронмаш», руководства Минприбора СССР и Минэлектронпрома СССР, преодолеть объективно сложившееся отставание по техническому уровню отечественных УЧПУ не удавалось. Тогда было принято решение правительства закупить лицензию и в целом завод со строительством «под ключ» у итальянской фирмы «Оливетти». Он был рассчитан на выпуск 20 тыс. УЧПУ в год. И этот завод был построен. В 1990-1991 гг. началось производство УЧПУ серии ЧСК. Но. случился «август-91», и все заботы о развитии отечественного производства современных УЧПУ оказались ненужными, а коллективы заводов не у дел.

В 1990 году ПО «ЛЭМЗ» вышло из состава НПО «Электронмаш». К этому времени уже налицо проявлялись плоды «перестройки». Предприятия деградировали вместе с надвигающимся развалом страны Советов. 14 июля 1993 года государственное ПО «ЛЭМЗ» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Ленинградский электромеханический завод» (АО «ЛЭМЗ»).

Потребность России в УЧПУ на начало XXI века не превышает 1000 шт. в год и удовлетворяется она в основном за счет УЧПУ зарубежного производства.

Группой конструкторов-энтузиастов и производственников в конце 1990-х годов было создано ЗАО «ЧС», которое арендует небольшие производственные площади у АО «ЛЭМЗ» и выпускает устройства ЧПУ серии 4 CKFF до 100 штук в год при годовом выпуске у нас в стране до 250 станков с ЧПУ. Около 150 УЧПУ ежегодно станкостроители покупают в КНР. К сожалению, тенденции к расширению производства станков с ЧПУ в стране пока не намечается, а соответственно не предвидится в обозримое время и рост объемов производства отечественных УЧПУ. И тем не менее рано или поздно эту задачу придется решать, так как без собственного отечественного производства УЧПУ нельзя будет решить задачу модернизации станочного парка с обеспечением минимальных затрат, должного технического обслуживания и стратегической независимости и безопасности страны.

С 1992 года ПО «ЛЭМЗ», как и большинство предприятий страны, оказалось в тяжелом финансовом положении. Образовались задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, задержки с выплатой заработной платы. Резко упали объемы производства, что, естественно, привело к необходимости сокращения численности работающих.

Только к 2000 году руководству АО «ЛЭМЗ» удалось в основном погасить задолженность, «оживить» производство.

В 2000 году АО «ЛЭМЗ» изготовило 656 тыс. шт. электрических счетчиков (однофазных и трехфазных). Выпускаются автоматизированные системы учета энергоресурсов и воды и ряд других приборов и устройств.

Современные катушки, взгляд изнутри. Ретро: «ЛЭМЗ».

Параллельно с моделью 671 была еще одна советская катушка, со странным названием «ЛЭМЗ». Красивое имя, а главное – редкое. Ленинградский электромеханический завод.

И вот тут, всенепременно, должен быть вид сверху:

Цены видно. Они фиксированы, постоянны, выдавлены в металле. Вот сколько на ней написано, столько она и стоила в любом магазине. Хоть в Ташкенте, хоть в Москве, в Новосибе. Без вариантов.

Черные «ЛЭМЗы» – это первое поколение. Серые, на рубль дороже – последнее. Чтобы поднять цену товара на 1 рубль, заводу нужно было перестроить всё производство: изменить чертежи, лекала, литьевые формы… Не знаю, что ещё, не специалист. И только тогда поднять цену на свой товар, на 1 рубль, зафиксировав это в металле. Вот так жили. Время борьбы с американской экономикой.

На самом деле «ЛИЗ» была моей второй безынерционкой. Просто решил начать с самого хорошего. Первую я приобрел «ЛЭМЗ». Доводить эти катушки было не надо. Купил, леску намотал и рыбачь. Полностью решали проблему. Как в наше время недорогие «Риоби». Шпуля мне у них нравилась: быстросъемная, качество литья пластика редкое – полированная идеально.

Главным достоинством «ЛЭМЗ» было то, что они всегда были в продаже, в самый жесткий дефицит. Не от того, что они плохие. Уверен, что завод держал хорошие тиражи, удовлетворяя заказы всей страны. Я в то время поездил: Москва, Ташкент, Хабаровск. Заметил, то, что есть, например, в Уфе (где производство), Москве и дыре, то у нас – никогда. Распределение дефицита шло не с местного уровня, а ещё раньше, откуда-то сверху. Мало всего делали и всем городам не хватало. А «ЛЭМЗы» были везде.

Я их изловил 8 штук в разных целях. Лесоёмкость была удобная, ходовая. А недостаток один, в принципе, — слишком прямой зуб. Урчали сильно, особенно со временем, по износу. Срок службы на порядок ниже модели 671. И не по качеству исполнения, а в силу разных конструкций. У одной («ЛИЗ») винтовая гипоидная передача и передаточное отношение ½,9, у другой («ЛЭМЗ») внутри короткие, почти прямые извилинки на главной шестеренке.

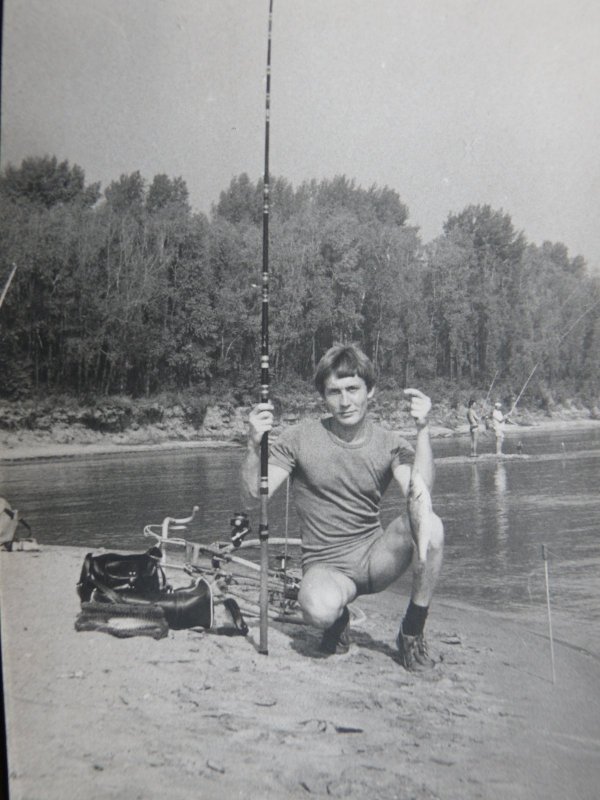

C «ЛЭМЗом» на ОбьГЭСе, 1990.

На Коровьем острове, 1983.

Калашников, если вы догадались по аналогиям, это будет самая лучшая, надежная, рабочая машина для рыбоубийства. Последняя катушка, которую не переплюнуть. А «ЛЭМЗ», была первой.

Приобрел я её не просто так, а по поводу. Самое глубокое место в черте Новосибирска от ОбьГЭСа и до Нового затона – это продольная яма ниже Тулки, под левым берегом 7,5 метра по зимнему уровню. На выходе из этой глубины было очень уловистое место для рыбалки с берега, в начале сезона, по большой воде. Глубокой осенью, перед самым ледоставом, старые спиннингисты приезжали и наводили порядок после закидушечников. Убирали тычки, бревна от костров, выдергивали молодую поросль, чтобы на следующий год не было зацепов. А тут понадеялись друг на друга и не прибрались. Рыбачить было невозможно, сплошные зацепы. А уже тогда: и по разговорам, и по собственному небольшому опыту, я знал, что чем легче груз, тем меньше зацепов. Причем прогрессия геометрическая. Но чтобы добросить до рыбы с инерционной катушки груз меньше 60 грамм не поставишь. Все бросали 80 и больше. Подумав, съездил в магазин, купил безынерционку. Естественно «ЛЭМЗ».

Основную леску поставил 0,25, свежую. Отводной поводок – 0,25, старую. На поводке, как у всех, самодельная вертушка, а грузила использовал 28 – 40 грамм. Чтобы достать до рыбы хватало магазинной «фильды» 28 грамм. Всё повторилось, как и вчера – цеплялись, обрывались, матерились, вновь вязались. А я ничего: стою, рыбачу, судачок клюёт. Свои зацепы не запомнил, запомнил результат: было нас 12 человек, и я поймал 12 судаков, все остальные – всего двух. Это была моя первая рыбалка с безынерционной катушкой. Она же открыла мне путь на озера.

На следующий год, хоть мы и почистили дно, прямо на это место поставили железный причал с метростоевскими катерами с одной стороны и надписью «СУ-17» — с другой. А сейчас там новая дамба на Коровий остров.

С уважением, Сергей Шаталов.

Июнь 1983 год. Спиннинг «Маэстро» (индийская «Дайва»), катушка «ЛЭМЗ».