Рыбаки в живописи

Алексей Кондратьевич Саврасов.

Пейзаж с рекой и рыбаком.

1859.

Алексей Кондратьевич Саврасов.

Рыбаки на Волге.

1872.

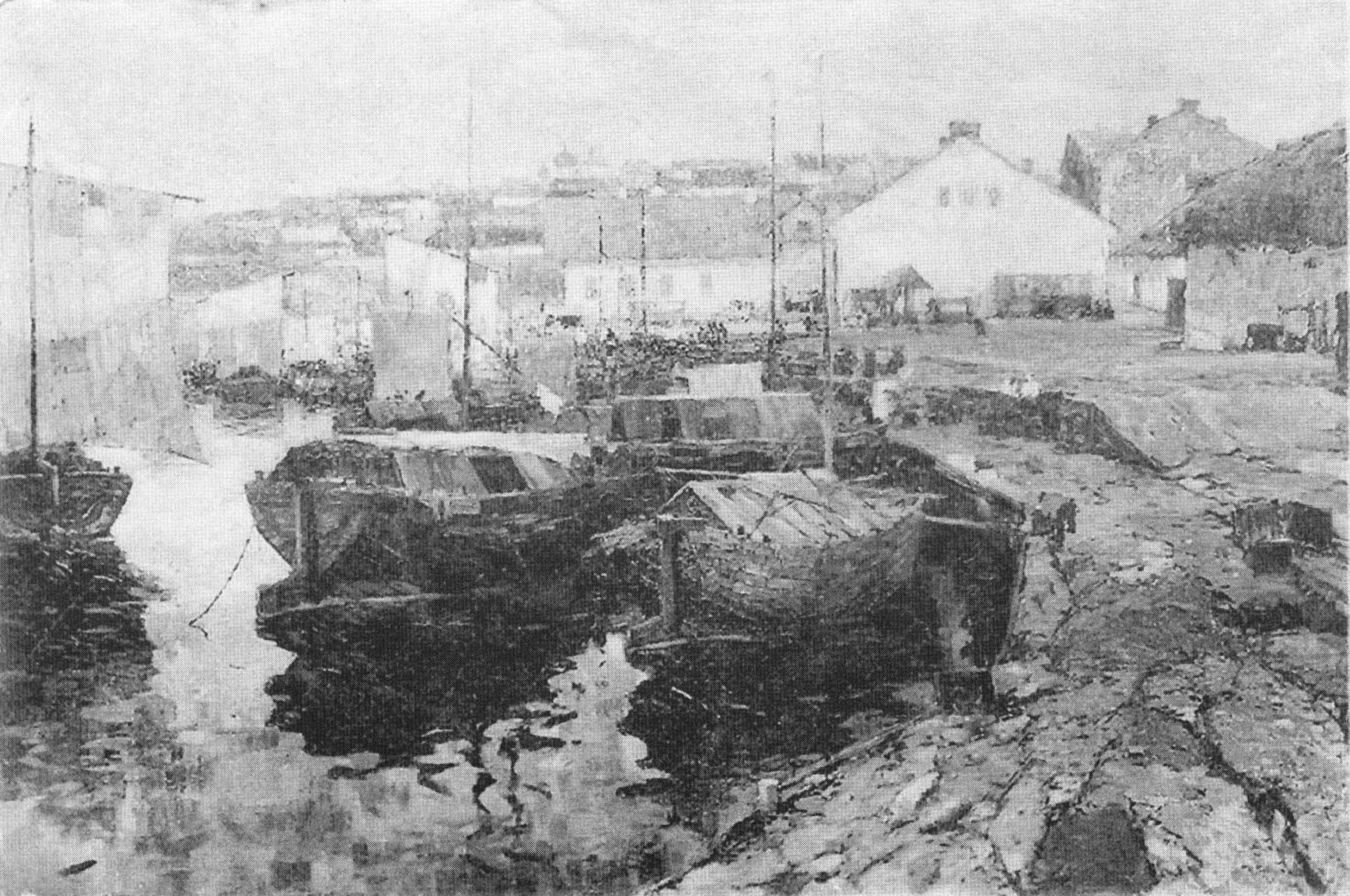

Анри де Тулуз-Лотрек.

Рыбацкая лодка.

1880.

Василий Владимирович Сухов.

Рыбаки.

1996.

Василий Григорьевич Перов.

Рыболов.

1871.

Василий Григорьевич Перов.

Рыбаки. (Священник, дьякон и семинарист).

1879.

Василий Григорьевич Перов.

Рыбная ловля.

1887.

Владимир Маковский.

Рыбачки.

1886.

Генрих Семирадский.

Юный рыболов.

Григорий Сорока.

Рыбаки. Вид в Спасском.

Вторая половина 1840-х.

И. Жмайлов.

Рыбачка. Из серии «Трудовая Балтика».

Иван Константинович Айвазовский.

Встреча рыбаков на берегу Неаполитанского залива.

1842.

Иван Константинович Айвазовский.

Рыбаки на берегу моря.

1852.

Илья Ефимович Репин.

Нищая (Девочка-рыбачка). Вёль.

1874.

Илья Ефимович Репин.

Рыбацкие сети. Ширяево.

1870.

Иоганн-Готлиб Георги.

Волжские рыбаки.

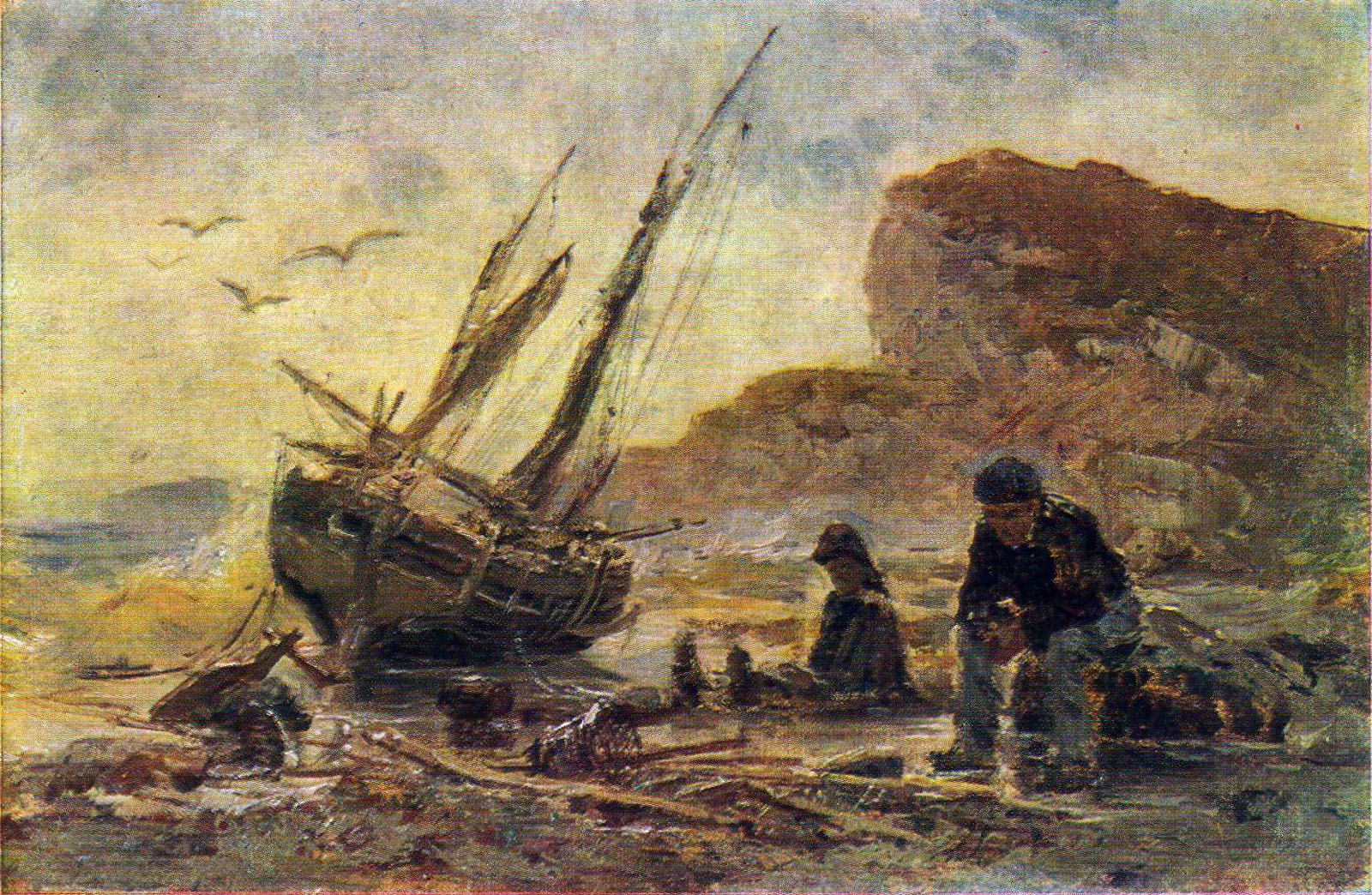

К. А. Савицкий.

Рыбаки в Нормандии.

1875.

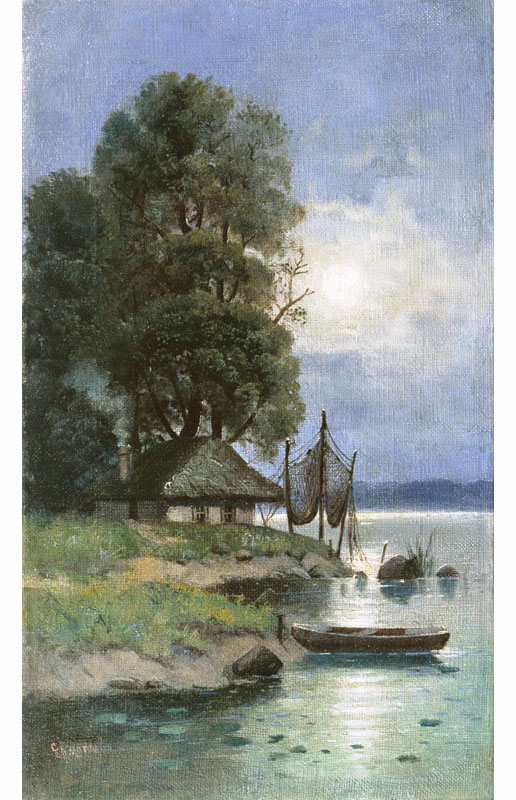

Пётр Ермолаев (Денисов).

Рыбацкий домик.

С. В. Герасимов.

На Волхове. Рыбаки.

1928-1930.

Хендрик ван Аверкамп.

Рыбаки в лунном свете.

Около 1620.

Рыба в живописи

Адриан ван Остаде.

«Торговка рыбой».

1660-1670.

— Клянусь спасением души, я бы предпочел сухую смерть, — сказал сэр Оливер. — Хотя, Mort Dieu [Черт возьми (франц.) ], я съел столько рыбы, что, по справедливости, рыбы должны были бы съесть меня.

Артур Конан Дойль. «Белый отряд».

Александр Адриансен.

«Рыба и дичь».

1643.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Александр Адриансен.

«Рыбы».

1643.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Александр Адриансен.

«Рыба и дичь».

1647.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Архип Иванович Куинджи.

«Лов рыбы на Черном море».

1900.

– Ничего, Серега. – громко сказал дед, когда отец повез фельдшерицу в обратный путь. – Весна скоро, река разольется. Мы с тобой на рыбалку поедем. Поймаем рыбу валек. Я знаю место, где она клюет.

Про эту невиданную рыбу он говорил давно, все собирался выловить ее в нашей реке Чети, искал место, где водится, однако так ни разу и не поймал. И никто у нас в округе валька не то, что не ловил, а и слыхом не слыхивал. Дед любил рассказывать про эту рыбу, но только когда мы оставались вдвоем в лодке, где-нибудь под крутояром, подальше от чужих ушей, и еще всегда предупреждал, чтоб я держал язык за зубами. По его словам, валек отличается от других рыб не размерами, красотой или вкусом, а тем, что по достижению определенного возраста приплывает в реки из океанских глубин один раз в жизни, чтоб наглотаться золотых самородков. Рыба эта точно знает все речки, ручьи и проточные озера, где есть россыпи, и если поймал, значит, тут и золото ищи. Причем, ее ничто не задержит – ни пороги, ни высокие водопады, ни мели, только б воды было с вершок, везде пройдет, перепрыгнет. Заходя в реки через холодные северные моря, в поисках россыпей, поднимается до самых Саян и Алтая. Бывает, ловят валька даже в горных ручьях за многие тысячи километров от моря. А наглотавшись золота, спускается эта рыбка вниз и возвращается в океаны, где и живет до смерти на страшной глубине, никакой сетью не достанешь.

Вот она-то и есть сказочная золотая рыбка!

Если поймать валька и вспороть, можно найти до горсти самородков.

Дед объяснял пристрастие этой рыбы к драгоценному металлу не жадностью, как бывает у людей, а жестокой необходимостью: золото выполняло роль балласта, чтоб спускаться на дно океана за каким-то специфическим кормом. Размером она была не крупная, ровно сорок сантиметров, как на подбор, и вес имела не большой, до двух фунтов, потому без дополнительного груза спуститься глубоко не могла. А если она не поест этого корма, то не может отметать икру, то есть размножаться. Так что, чем больше в желудке золота, тем дольше валек может оставаться на дне, кормиться и продлять свой род. Однако же иные рыбы от жадности глотали такие крупные самородки, что потом всплыть не могли и погибали от высокого давления.

Мой дед не был наивным фантазером, никогда не тешился несбыточными надеждами, а скорее относился к реалистам и прагматикам, ибо жизнь прожил суровую, но при этом не утратил природного любопытства. Поймать валька он рассчитывал по чисто практическим соображениям: найденное золото думал сдать государству, а на положенные двадцать пять процентов купить отцу мотоцикл – ни охотой, ни рыбалкой, ни бондарным промыслом заработать на него было невозможно. Дело в том, что однажды ему стало совсем худо, и дядя Саша Русинов повез его на мотоцикле в больницу. Едва они помчались на этой двухколесной чудо-технике, как у деда прекратилась одышка, он в буквальном смысле ожил, сидел в заднем седле, смеялся и пел, а когда приехали в больницу, велел поворачивать назад.

Он верил в мотоцикл, как в лечебное средство.

Сергей Алексеев. «Сокровища Валькирии. 6-Правда и вымысел».

Бернар Бюффе.

«В рыбной лавке».

1951.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Георг Якоб Иоганн ван Ос.

«Натюрморт с посудой, цветами, фруктами и рыбой».

Джордж Морленд.

«Торговка рыбой».

Конец 1780-х — начало 1790-х.

Елизавета Меркурьеана Бём (Эндаурова).

«Мы с тобой, что рыба с водой».

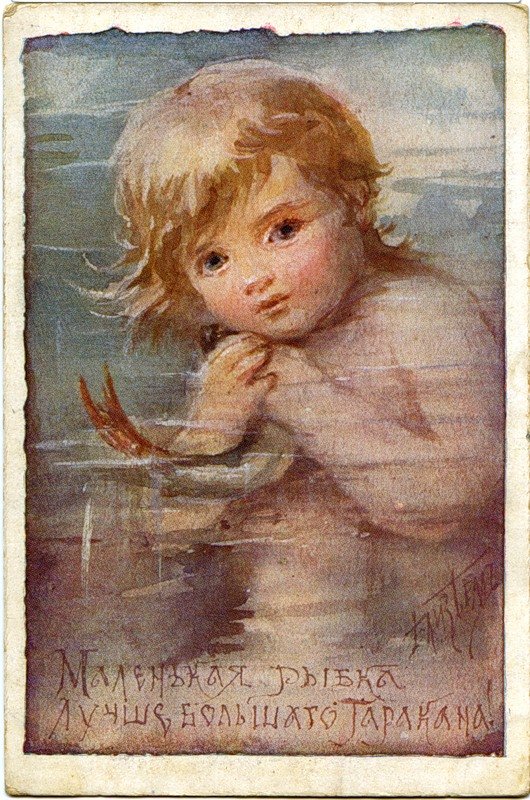

Елизавета Меркурьевна Бём (Эндаурова).

«Маленькая рыбка лучше большого таракана».

И. В. Оржешковский.

Рисунок сушеной рыбы.

2013.

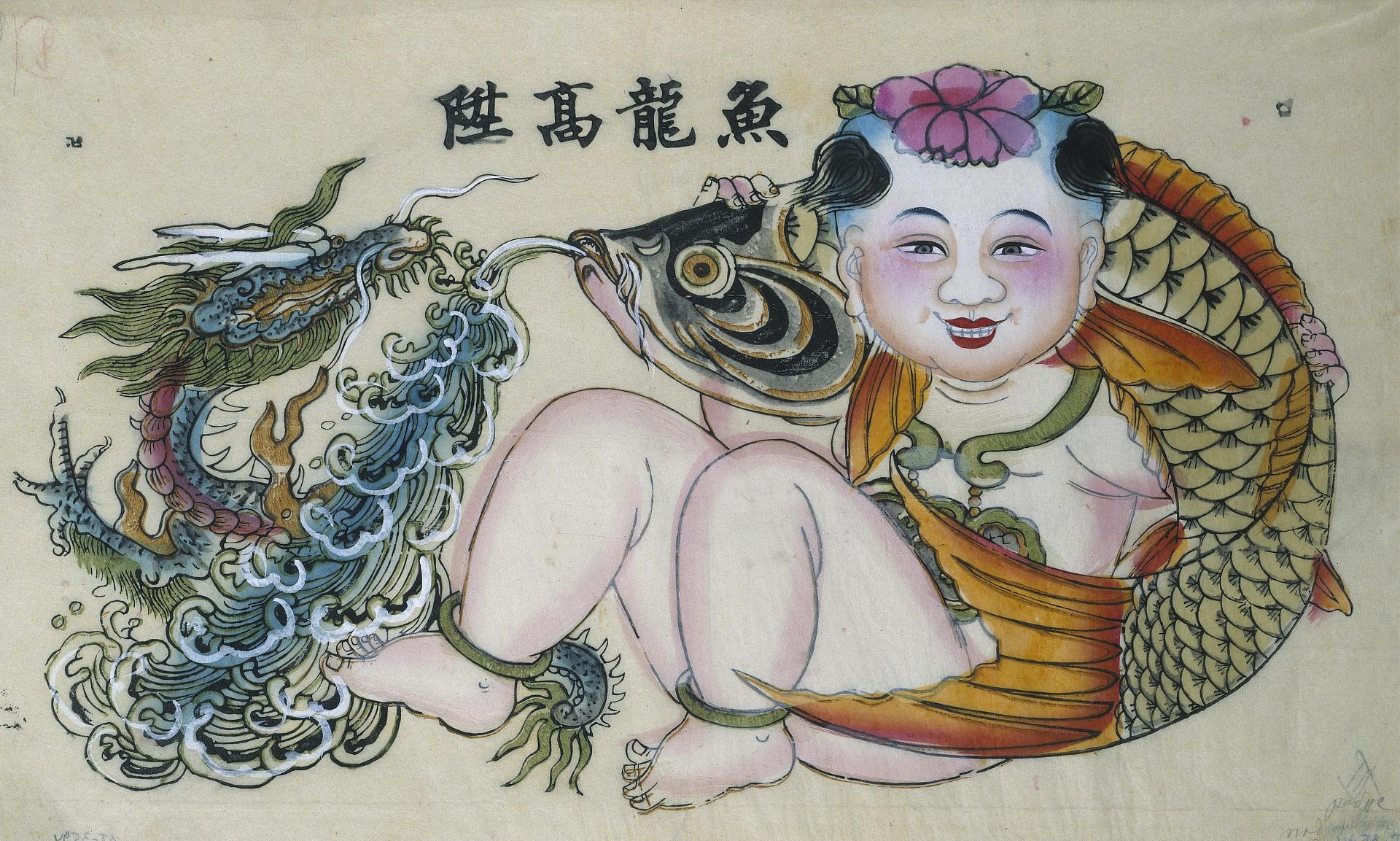

«Когда рыба превращается в дракона, она высоко поднимается вверх». Китай. Конец XIX — начало ХХ вв.

Что касается рыб, то в китайском фольклоре они выступают аллегорией богатства, поскольку слово «рыба» в китайском языке звучит как слово «изобилие». Кроме того, рыба слыла символом плодовитости. Знаменитая эмблема Великого Предела являет взору китайцев образ «двойной рыбы».

Владимир Малявин. «Китайская цивилизация». Москва, «АСТ». 2001.

Константин Иванович Горбатов.

«Рыбный базар на Пскове-реке».

Михаил Васильевич Нестеров.

«Святой старец удит рыбу».

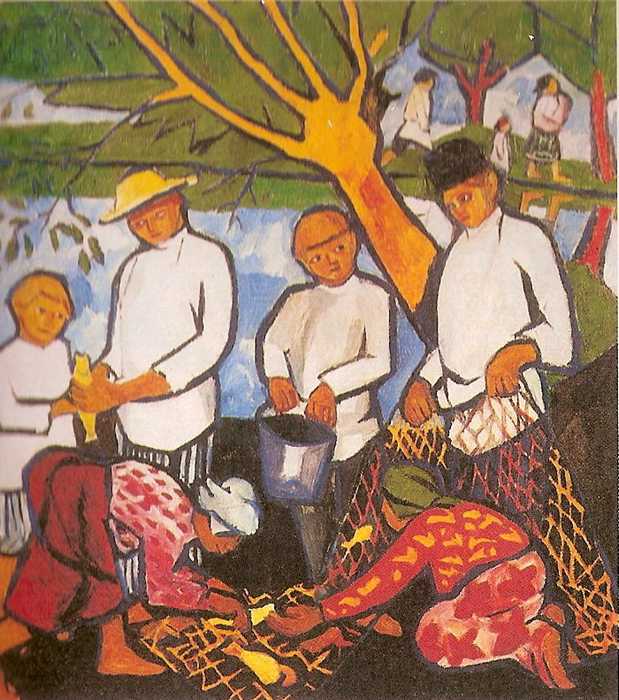

Наталья Сергеевна Гончарова.

«Рыбная ловля».

1909.

Собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид.

Окумура Масанобу.

«Женщина держит игрушку в виде актёра Отани Хиродзи в облике продавца рыбы».

Около 1715.

Питер Брейгель Старший.

«Большие рыбы пожирают малых рыб».

Гравюра.

1556.

Питер Брейгель Старший.

«Большие рыбы пожирают малых рыб».

Рисунок.

1556.

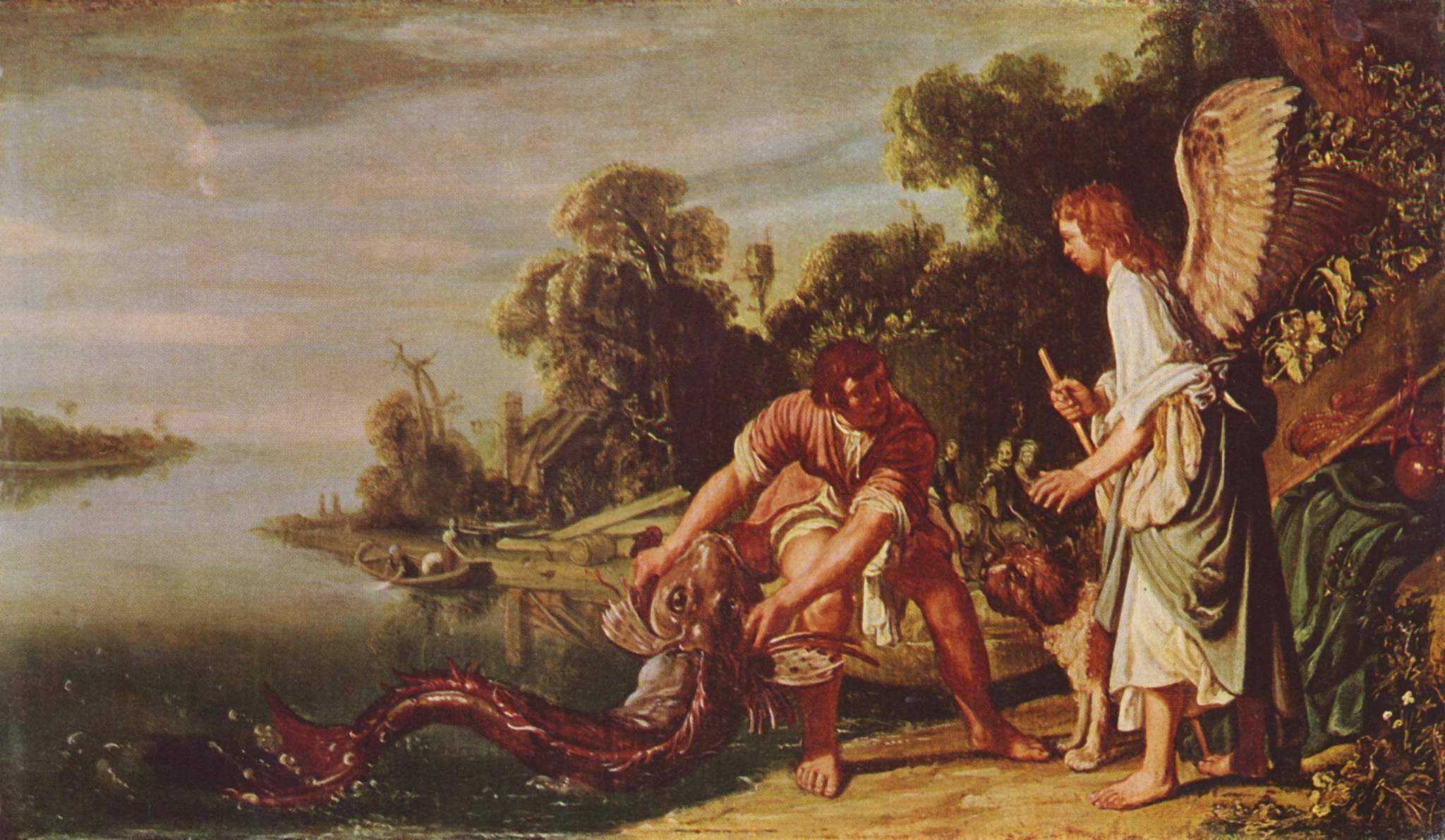

Питер Ластман.

«Ангел и Товия с рыбой».

Франс Снейдерс, Ян Вильденс (пейзаж).

«Рыбная лавка».

Между 1618-1621.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Эдуард Мане.

«Натюрморт с рыбой».

1864.

Институт искусств, Чикаго.

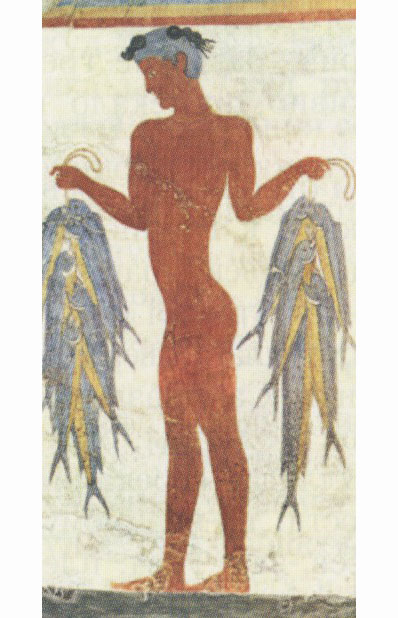

«Юноша с рыбами».

Фреска с острова Фера (Тира).

XVI век до н. э.

Национальный археологический музей, Афины.

Ян Брейгель Старший.

«Рыбный базар (Призвание апостолов Петра и Андрея)».

Около 1608.

Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Ян ван Ос.

«Фрукты, цветы и рыба».

Рыбалка в русской живописи

Петербургского клуба любителей рыбной ловли

Рыбалка в русской живописи

У рыболова и художника намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Это умение видеть и ценить красоту природы, искренняя тяга к прекрасному, желание творить, познавать, а также завиданное терпение и усердие, позволяющее добиваться нужных результатов. Лишь немногие известные художники увлекались ужением рыбы, однако образ рыбака достаточно часто встречается в работах выдающихся отечественных и зарубежных мастеров кисти.

Удильщик появляется на картинах отечественных художников примерно в то же время, как увлечение рыбной ловлей проникает в жизнь общества. Первая подобная картина — работа Василия Михайловича Аврорина ( гг.) «Молодые люди, удящие рыбу» 1830 г. Как известно, многое из любительского рыболовства пришло к нам из Англии. Считается, что именно английские джентльмены начали приучать ужению русских дворян. На картине изображены красиво одетые мужчины, чем-то напоминающие своего выдуманного современника Евгения Онегина с пушкинских рисунков. Рыбалка показана забавой для дворян, возможно борющихся то ли с аглицким сплином, то ли с русской хандрой.

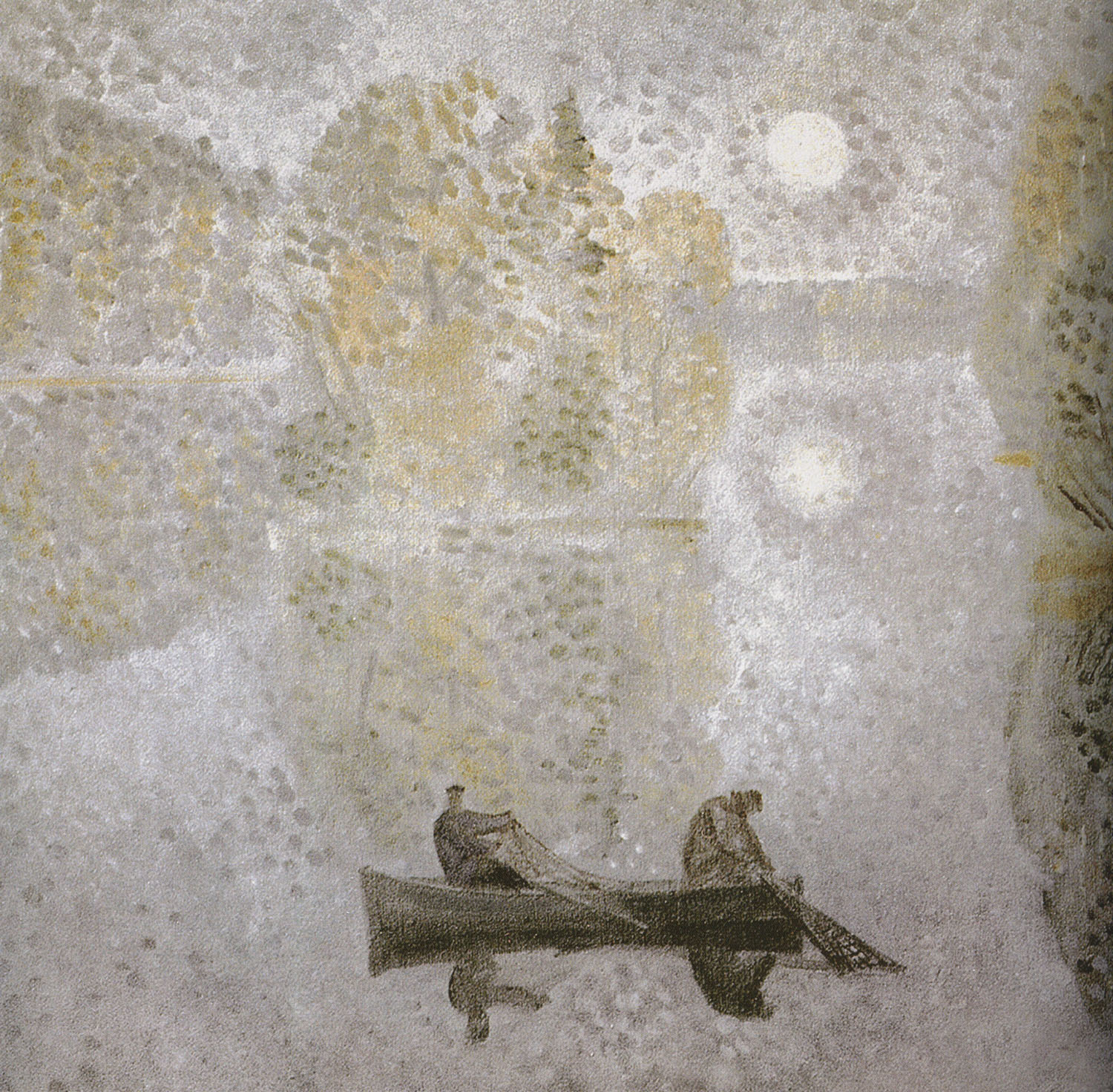

Следующая картина — совершенно другого рода. Это одна из наиболее известных работ Григория Васильевича Сороки ( гг.) «Рыбаки. Вид в Спасском» 1840-50 гг., прекрасного мастера и человека трагической судьбы. Он был крепостным крестьянином, исполнял обязанности усадебного живописца и садовника. Его талант приметил великий Венецианов, но так и не смог добиться его освобождения. Впоследствии за участие в крестьянских волнениях Сороку приговорили к телесным наказаниям. Накануне исполнения приговора художник покончил с собой. На картине изображено озеро Молдино в имении Спасское в Тамбовской губернии. Известно, что сам художник в детстве любил удить в этом озере рыбу. Рыбалка на картине — занятие для простых деревенских ребятишек, которые еще полны стремлений и надежд.

Мальчик-рыболов стал героем и для других мастеров. Именно дети, смотрящие затаив дыхание на поплавок в ожидании поклевки, помогали художникам передать всю силу и искренность человеческих эмоций. Илларион Михайлович Прянишников ( гг.) на картине «Дети на рыбалке» 1882 г. изобразил совсем маленьких деревенских ребятишек, часть которых увлеченно рассматривает в кадке пойманную рыбу, пока один, видимо самый старший и опытный, ловит.

Более известна картина Владимира Егоровича Маковского ( гг.) «Рыбачки» 1886 г. На ней изображены братья-близнецы, внимательно наблюдающие за своими самодельными удочками.

Один из передвижников, живописец-жанрист Николай Петрович Богданов-Бельский ( гг.), прославившийся большой наблюдательностью и теплотой в изображении народной жизни, изобразил детей с удочками на 4-х картинах. Картина «Дети-рыбаки» напоминает упоминавшуюся выше работу Прянишникова. На ней двое подростков ловят рыбу, в то время как за ними наблюдают, немного с почтением, младшие братишки и сестренки. Такое же настроение передает и картина «Вечер. Удильщики» 1925 г. На картинах «Мальчики» 1910-х гг. и «На послеполуденной рыбалке» 1917 г. мы уже видим не таких серьезных рыбаков. Ребята в солнечный день ловят на мелководье каких-то мальков, с интересом наблюдают за рыбой сквозь прозрачную воду и улыбаются солнечному и беззаботному дню.

В русском реализме второй половины XIX в. рыбалка являлась одним из способов показа народной жизни. Например, именно образ рыбака помогает Александру Павловичу Попову-Московскому (?) в его картине «Утро в деревне» 1861 г. показать всю тихую красоту, безмятежность и некий уют русской деревни.

С появлением ближе к концу XIX в. культуры отдыха на дачах, рыбалка стала одним из символов дачной жизни, столь ярко описанной в его ранних рассказах. Художники, многие из которых ехали в пригороды в поисках вдохновения и отдыха от городской суеты, просто не могли обойти это увлечение вниманием. Маковский на картинах «Ловля рыбы» 1884 г. и «Рыбак. Финляндия» 1899 г. изображает рыбалку как вид семейного отдыха, в равной степени интересного как для мужчин, так и для их жен и детей.

Картина Петра Александровича Нилуса «На мостике. Лето» 1898 г. также изображает рыбалку как вид семейного развлечения. Но речь идет не о ловле подмосковных или финских окушков, а черноморских бычков или барабулек.

Говоря о рыбалке в русской живописи, нельзя не упомянуть всем известной картины Василия Григорьевича Перова () «Рыболов» 1871 г. На ней он с юмором, но очень по-доброму изобразил типичного с точки зрения обывателя рыболова, эдакого чудака, посвящающего все время своему любимому увлечению. Забыв обо всем на свете он вскакивает в ожидании поклевки со своего оборудованного и прикормленного места. Так и хочется пожелать ему, чтобы колокольчик на донке, стоящей слева от него, зазвонил, и он вытащил бы долгожданного леща или сазана.

Совсем по-другому изображает рыбаков Павел Брюллов, племянник великого Карла Брюллова, на картине «Пейзаж с рекой» 1900 г. Крохотная фигурка рыболова — лишь дополнение к прекрасному пейзажу, показывающему величие и красоту русской природы. Похожей картиной является работа младшего брата знаменитого Виктора Васнецова, Аполлинария Михайловича Васнецова ( гг.) «Рыбаки». Двух рыболовов практически не видно из-за прекрасного насыщенного пейзажа. Именно ужение в таких местах помогает человек превратиться в рыболова и оставаться таковым всю жизнь. Среди таких же пейзажей начинал ловить барон , благодаря чему рыбалка стала его любимым увлечением, научило любить и уважать окружающую его природу.

Зачастую образ рыбака позволял наиболее ярко передать чувство глубокой гармонии человека с природой. Таковы картины Владимира Николаевича Федоровича ( гг.) «Хмурый день. Озеро» 1916 г., Николая Ефимовича Кузнецова ( гг.) «Рыбак» 1912 г. и Исаака Ильича Левитана «На озере. Удильщики» 1890-е гг. На всех них изображены рыбаки, удящие рыбу с лодки, а не с берега. Это не случайно: образ рыбака в лодке создает впечатление некоего уединения, обособленности, оторванности от земли, от реальности и повседневности.

Рыбак в определенном смысле — символ познания человеком окружающего мира. Рыбалка это не просто бездумное развлечение, она сравни занятиям наукой, медитации или даже молитве. Подобное сравнение не покажется преувеличенным, если посмотреть на картину Михаила Васильевича Нестерова ( гг.) «Молчание» 1903 г. На ней изображены монахи, удящие рыбу с лодок на фоне крутого берега и монастырских часовен. Автор картин о жизни православной Руси, ее святых чудотворцев, монахов и проповедников Нестеров признавался: «Я избегал изображать сильные страсти, предпочитая им скромный пейзаж, человека, живущего внутренней духовной жизнью в объятиях нашей матушки-природы». Изображенные рыбаки находятся не просто в объятиях природы, они словно проникают в нее: их неподвижные фигуры в черных одеждах удивительным образом сливаются с суровой красотой северной Руси, хмурым небом, молчанием одиноких часовен и тихой гладью водоема.

Последними работами, о которых нам хотелось бы рассказать, являются картины известного скульптора, ученика Петра Карловича Клодта, Николая Ивановича Либериха ( г.). Они замечательны тем, что их автор — единственный из упомянутых художников, кто был страстным и очень умелым рыболовом. Либерих был не только автором статей об уженьи в «Природе и охоте» , но и активным борцом за сохранение рыбных запасов, особенно в реках Петербургской губернии — Нарве, Луге, Ижоре и Волхове. Он одним из первых заговорил о вреде для рыбы гидроэлектростанций и промышленных выбросов. На картинах Либерих изображал самого себя — стильно одетого на английский манер аристократа, обязательно в котелке. Можно быть уверенным, что если бы не ранняя смерть, он обязательно бы стал одним из достойных членов Русского союза рыболовов-удильщиков.

Одна эпоха сменяла другую, на место самодельных удочек приходили фирменные спиннинги, а вместо лаптей на ногах рыболовов оказывались резиновые сапоги, но ничто не смогло убить ту гармонию рыбака с природой, ту естественную красоту уженья рыбы, которую так блестяще изображали выдающиеся русские художники. Независимо от социальных невзгод и политических потрясений каждый день тысячи молодых и старых рыбаков выходили на берега рек, прудов, озер и морей, забрасывали удочки и ожидали поклевку. Так было, так есть и так будет. Это не просто традиция или увлечение, а символ непоколебимости России, ее существования и развития.

Илья Сидорчук, историк Клуба, кандидат исторических наук.