Бескрайняя тундра Канина Носа, голец-хариус.

Вся непередаваемая красота выезда в видео рассказе про тур.

0 комментариев

Последние отзывы

Комментируй!

Общайся с интересными гидами вживую!

Просматривай отчеты, комментируй, задавай вопросы, делись впечатлениями!

Недавние комментарии

Сергей Бабич прокомментировал Краткий фотоотчет за 20-24.09.2020 г.:

Посмотрел на портале рыбалка с гидом лучших гидов месяца, и мне показалось не справедливым отсутствие в списке Гида, а именно Вадима (ВаНо) Новикова. Решил оставить свой отзыв в надежде поправить данное положение.У каждого рыболова есть своя мечта, моя была порыбачить на Чебоксарском водохранилище, на хорошем катере, в хорошей компании и поймать крупную рыбу. И в конце сентября Вадим помог осуществить эту мечту на 200%Отличное знание водоема, рабочие точки каждая со своей историей, профессиональный подход, искренние эмоции, качественные фото на память с трофеем, уважение к тем, кого ловишь и это круто.В результате за один день рыбалки щука около 7кг, щука 6 кг, пара штук около 5кг, досадный сход крупной щуки и жерех достойного размера.Отдельно отмечу про хорошо оборудованный нормальный катер! Для троих места достаточно, никто не мешается. Обедали в лодке, там есть всё необходимое для приготовления пищи!! А каков свежий улов, приготовленный на свежем воздухе! Это нечто!Можно ещё очень много всего рассказать, но лучше испытать эти эмоции. Профессионализм на деле. У меня и моего напарника остались очень позитивные впечатления от рыбалки, водоёма и гида. Добра и процветания Вадиму. Рекомендую!

21 окт 2020, 17:44

Алекей Новоселов прокомментировал Поздний Иртыш:

Всегда пожалуйста

9 окт 2020, 11:12

Виктор Потёмкин прокомментировал Выезд на реку обь за трофеем:

Отличный Гид. Душевный человек. Научит, расскажит, покажит, поможет поймать трофейную рыбу! Знает толк в своём деле. Приезжаете к Дмитрию и вы не пожалеете!

Канин нос мыс рыбалка

Попасть на мыс Канин Нос чрезвычайно сложно – он практически недоступен для туристов. На самом северном архипелаге – Земле Франца-Иосифа – их бывает в десятки раз больше, чем здесь

Священная тишина тундры

Расположен он между Баренцевым и Белым морями, в водное пространство вторгается носом хищной птицы канюк – отсюда и название. Ненцы называют его Япто-Сале, то есть тонкий мыс. Сейчас этот край отрезан от цивилизации – только научные экспедиции и редкие профессиональные путешественники могут пройтись здесь летом по отполированным камням и упругим мхам, зачерпнуть горстью янтарной ягоды морошки, полюбоваться местными достопримечательностями. А зимой экстремалы на автомобилях и снегоходах добираются сюда, чтобы побывать на краю Земли и посетить одно из самых ветреных мест материковой России.

Смотришь на эти берега с усыпанными большими и круглыми валунами, на всё то, что прозвали «Краем Земли», и понимаешь, что для одних это место – конец и завершение пути, для других – начало, старт, исходная точка. И там, где один остановится, не видя пути от безысходности, другой пойдёт дальше, увидев для себя бесчисленный океан возможностей.

От посёлка Шойна до полярной метеостанции на мысе Канин Нос чуть больше ста километров. Раньше тут стояли пограничники и сюда вела настоящая дорога, по которой ездили машины, гусеничная техника. Но погранзаставу ликвидировали, c тех пор никто севернее Шойны на тяжёлой технике не ездит.

И вот в этих условиях живут и работают всего два человека – молодая семейная пара, бесстрашные мужественные люди – полярники-метеорологи Иван Сивков и Евгения Костикова, которые занимаются метеонаблюдениями на местной метеостанции и по совместительству ещё являются смотрителями маяка…

Несколько раз вылет нашего вертолёта переносили, отменяли из‑за сложных метеоусловий на маршруте Архангельск – Канин Нос. Но вот наконец‑то погода смилостивилась над нами, было получено «добро» на полёт. Меньше трёх часов, и мы уже на краешке Земли, по крайней мере, такая надпись красуется на одном из зданий маячной службы.

Как только вертолёт коснулся колёсами заснеженной тундры и винты перестали вращаться, мы услышали её тишину. Тишина в деревне, в лесу, в поле – она другая… Зимой тишина тундры – это величавое таинство природы, в которой столько затаённых шорохов. Всё живущее спряталось и оцепенело: куропатка под снегом, песец за пригорком, лемминг в норе, нерпа подо льдом моря, которое тоже замерло до весны. Только ты один идёшь по тундре и нарушаешь её тишину своим неосторожным шагом. Скрип снега кажется святотатством, замираешь, закрываешь глаза и через некоторое время становишься частичкой этой первозданной природы. Ты даже начинаешь слышать стук своего сердца. Сначала всё это пугает и кажется какой‑то мистикой, затем появляется желание узнать, что кроется за этим беззвучием. Если такое с вами произошло, то это означает, что духи тундры приняли вас. А если нет, то тут вам не место…

Первый маяк на мысе Канин Нос был установлен в 1915 году, накануне революции. За минувший век он неоднократно перестраивался и сегодня выглядит как четырёхгранная усечённая пирамида. Одновременно с постройкой маяка тут начала работать и метеостанция, первым наблюдателем которой был Пётр Ефимов, матрос-сигнальщик с поста наблюдения и связи. Спустя три года после открытия, в сентябре 1918 года, станция прекратила работу в связи с Гражданской войной. После этого она не функционировала почти год.

В годы Великой Отечественной войны гидрометеорологическая информация станции играла важную роль в обеспечении деятельности Военно-Морского флота и авиации.

«Четвёртый год с мужем зимуем»

К столетию МГ-2 Канин Нос начальником этой труднодоступной станции была назначена хрупкая девушка. Евгения Костикова родилась в Алтайском крае, в небольшом городке Камень-на-Оби. После девятого класса хотела уехать учиться в Новосибирск, но родители не разрешили, ей было всего 15 лет. В итоге поступила в политехнический техникум на лаборанта-эколога. Через год всё‑таки убедила родителей, чтобы отпустили на учёбу в Новосибирское ПУ-7, которое готовит метеорологов. Узнала об училище и об этой профессии от знакомой мамы, которая проработала восемь лет на Камчатке и рассказывала о жизни на труднодоступной станции, как о самом счастливом времени.

Женя рассказывает, что побывать на Крайнем Севере она мечтала с детства. Сразу после окончания училища поехала по распределению в Архангельск. И первой станцией стала МГ-2 Канин Нос. Спрашиваю:

– Ожидания романтики оправдались?

— Ещё как, даже на 200 процентов, – отвечает Евгения. – Отработала год, было очень тяжело и в психологическом, и в бытовом плане. Тут ведь надо и дров наколоть, и воды принести, и печь истопить, и покушать приготовить. Это отнимает много времени и сил. Я же выросла в городе, со многими вещами не сталкивалась, так что девушкам из деревни намного проще в этом плане, ещё и не думала, что так долго нужно работать до отпуска и нельзя выбраться со станции, честно говоря, не ожидала такой изоляции от цивилизации. Представляла себе это как работу вахтой, на два-три месяца. Для меня сначала всё было в новинку, но это была хорошая школа для начинающего полярника. И я решила поступать в РГГМУ, получить специальность синоптика и поэтому перевелась на станцию МГ-2 Абрамовский маяк, так как оттуда возможно было выезжать на учёбу в Санкт-Петербург. Чуть позже мне предложили более подходящий вариант – станцию Мишвань в Республике Коми. Я там проработала три года. Место, где находится эта станция, очень красивое: тайга, река Лая, озера. Сейчас она, к сожалению, закрыта.

– Я заметил, что в последнее время сохраняется тенденция по закрытию труднодоступных станций.

— Это в первую очередь обусловлено финансовыми проблемами в Росгидромете. Нет уже соседних с нами станций МГ-2 Моржовец, МГ-2 Мыс Микулкин, МГ-2 Сенгейский Шар – там поставили АМС (автоматические метеорологические станции – прим. авт.), их позывные мы уже никогда не услышим в эфире, и это очень грустно. Хотя модернизация и пришла в нашу структуру, на Крайнем Севере без людей не обойтись – автоматы не смогут полностью нас заменить.

– А как обратно на МГ-2 Канин Нос попали?

— Связалась с Северным управлением Гидрометслужбы, и там сказали, что летом освободится место начальника станции на Канине, а пока можно поехать на МГ-2 Сенгейский Шар – заменить семейную пару метеорологов, они в отпуск выезжали, в то время там работал мой родной брат. Были на станции с апреля до середины августа 2015 года, а потом нас перебросили сюда. Здесь уже четвёртый год с мужем зимуем. Нам новый дом в прошлом году построили! Жить и работать стало намного комфортнее.

– Трудно вдвоём работать? На вас метеостанция и маяк.

— Это мы первую зиму тут вдвоём, да и собака нам скучать не даёт, – смеётся Иван и треплет пса по загривку. – Не особо и трудно. Глаза боятся – руки делают. Знаем, что кроме нас, никто работу не выполнит.

Спрашиваю Ивана, как он стал метеорологом?

— Сам об этом никогда не мечтал, но любовь заставила, – отвечает он. – Мы с Женей познакомились в Ханты-Мансийске, а когда стал вопрос её длительной работы в Заполярье, я, не раздумывая, отправился вместе с ней. Метеорологического образования у меня нет, всем азам и премудростям метеорологии обучила моя любимая жена на метеостанции. Природа здесь очень живописная: мыс омывается двумя морями – Белым и Баренцевым. Скалы, заполярные пляжи – красота, летом температура воздуха в тени иногда до + 30ºС. Ловим рыбу, собираем морошку, грибы, купаемся, загораем.

— Зимой почти постоянно дуют ветра, – продолжает хозяйка метеостанции. – Труднее всего переносится полярная ночь, когда исчезает солнце. Разве можно жить без солнца? Зато тут очень красивое северное сияние – совершенно неправдоподобное явление. Будто бы в небе раскрывается окно в потусторонний мир. Мы вдруг становимся свидетелями, что там происходит, но ничего не понимаем! А там всё движется, меняется, трепещет, озаряется неведомыми красками, исчезает, опять появляется… Конечно, ещё сильно скучаю по родным. Во время зимовки я больше всего переживаю, чтобы у них было всё хорошо. Иногда мечтаем о таких благах цивилизации, как сходить в кино, в кафе. Хочется того, чего нет на станции – молочных продуктов, свежих фруктов, овощей.

— Но главное, чтобы в доме было тепло и исправно работало оборудование и агрегаты, выдающие электричество, – добавляет Иван. – Если дизель встанет, то ни о каком кино думать не захочешь.

– Как праздники отмечаете?

— Праздники отмечаем все вместе – со своим коллективом и коллективом маяка. Это в этом году нас только двое, а так здесь до восьми человек зимует. Готовим салаты, я пеку торты, пироги, в хорошую погоду жарим шашлык. Но не засиживаемся – мы все на рабочем месте. Живём очень дружно, стараемся во всём друг другу помогать. В общем – жизнь здесь даётся нам не так уж и сложно. Когда находимся в отпуске, скучаем по станции…

Мы передали полярникам пару мешков картошки, свежие огурцы, помидоры, бананы, «Кока-колу» – уж очень они просили, – зелень, сосиски, сметану, жёсткий диск с новыми российскими фильмами, несколько бутылок шампанского и ещё много всякой всячины, чего ребята давно уже не видели.

Солнце спустилось на самую тундру, и нижний край его коснулся далёких заснеженных холмов. Оно было большое и красное. Сквозь густую дымку можно было смотреть на него прямо, как будто это было не великое светило, а сказочный светящийся шар. Всё это завораживало, но нам пора было лететь обратно.

Александр ОБОИМОВ, руководитель кордонной службы национального парка «Русская Арктика»

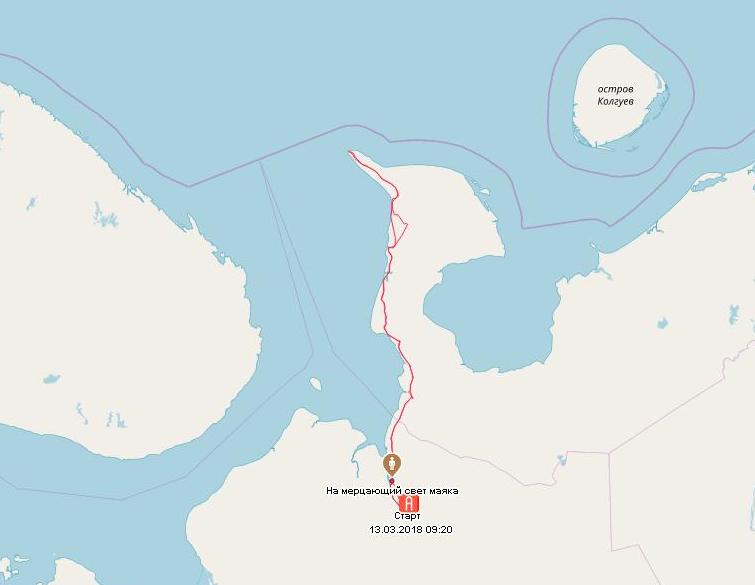

На свет маяка: путешествие на снегоходах на мыс Канин Нос

Наша снегоходная экспедиция оказалась длиннее, чем планировалось: вместо 770 км мы прошли 970 км – из них более 950 по заполярной тундре, где температура порой опускалась до минус 35 градусов, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. За время экспедиции нами было съедено 3,5 кг сала и колбасы, а также израсходовано около 1200 литров бензина.

- Сергей Тимофеев, капитан команды, неоднократный участник экспедиции, в том числе на снегоходах по северному краю.

- Анна Ракицкая, участник экспедиции «Трофи-2015» (Мурманск – Владивосток), с 2010 по 2014 г. президент федерации Москвы по скалолазанию; в ходе экспедиции на мыс Канин Нос установила рекорд России – «Самая длинная снегоходная автономная экспедиция, пройденная женщиной в условиях Заполярья».

- Илья Чубинский, участник спортивных соревнований и экспедиций; участник экспедиции «Трофи-2015» (Мурманск – Владивосток).

- Леонид Анисимов, участник внедорожных экспедиций на перевал Дятлова и на Алтай, пеших горных походов на пик Комсомола и пик Зои Космодемьянской.

- Денис Соколов, участник внедорожных экспедиций на перевал Дятлова, на Алтай и на Кольский полуостров.

Идея снегоходной экспедиции на мыс Канин Нос была высказана во время новогодних праздников. Вскоре она окрепла и превратилась в цель. В конце января был назначен тренировочный выезд. За 4 дня тренировочных заездов были выявлены слабые места снегоходов и снегоходчиков, а также обозначены основные пункты подготовки. Чем ближе подходило время старта, тем больше дел оставалось. Основные вопросы, такие как подготовка снегоходов, саней, экипировки, закупка провизии, были решены, мне кажется, прямо перед отъездом, много мелких не решены в принципе. Сергей смастерил сани по своей задумке, с возможностью делать из двух одни, в виде кофра. Это позволило на обратной дороге ехать с санями только половине участников экспедиции.

После празднования 8 Марта все участники стали выдвигаться в сторону Архангельска, вместе собрались после Вологды и, не заезжая в город, по зимнику проехали до деревни Кимжа. В деревне, по предварительной договоренности с Ниной Николаевной, мы переночевали в гостевом доме-музее. Щи из печи и морс из морошки – фирменные блюда хозяйки дома, низкие дверные косяки и сон на «полатях» – историческая действительность деревни.

На следующий день выдвинулись в Мезень, где целый день ушел на сборы и подготовку к старту. Бдительные пограничники ждали нас с пропусками и попросили навестить их по возвращении.

Возможно, процесс можно было ускорить, но капитан наш грипповал второй день, что ставило под вопрос старт экспедиции на завтра. Так что экстренное лечение, ранний сон и долгие сборы – вот и все, что предшествовало старту. Утром после окончательного осмотра техники был дан официальный старт от памятника Героям Великой Отечественной войны города Мезень.

Первый день – день вкатки. Терялись, закапывались, бакланили, собирали вещи, улетевшие из саней. Проезжая сказочный лес, по местным традициям, оставили дань, чтобы дорога была удачной.

До села Несь всего 100 км, поэтому добрались засветло. Приняла нас у себя семья коми, рассказали про оленеводство, про соревнования на оленях, в которых выигрывали призы мама и дочка. Накормили олениной разного приготовления и морошкой. Обалденно вкусно, меня оттаскивали за уши.

На второй день предстоял перегон Несь – Шойна, 180 км, с остановкой в деревне Чижа. Если в день подготовки температура воздуха была –5, в день старта –15, то ко второму дню пути она опустилась до –24. Ненецкий округ встречал нас крепким похолоданием. А Росгидромет, обещавший –10, опять мимо.

60 км до Чижи пролетели быстро, а там нас ждал сюрприз. В этот день глава заполярного района ехал с отчетом по всем населенным пунктам, и тут наши пути пересеклись. Чай, баранки и народные песни, вездеходы и интересное общение – неожиданно и приятно.

Основные приключения ждали нас на следующих 120 км пути. Вдоволь нагонявшись наперегонки с вездеходами главы, около 17:00 обнаружили, что у замыкающего улетела канистра с драгоценным топливом. Сергей поехал на поиски, а мы остались чаевничать на природе. Солнце закатывалось, температура опускалась. Из сумерек вынырнул вездеход, из которого как горох высыпала вся команда экспедиции Шамана.

После процедуры братания экспедиций ребята продолжили свой путь в Несь, а мы остались ждать капитана. Шум снегохода слышен в тундре задолго до прибытия, и в нашей ситуации он радует. Конечно, Сергей тоже встретил ребят и успел поболтать, так что выдвинулись на последние 40 км мы уже в темноте. Мороз крепчал.

Мы продвигались к появившимся вдалеке огонькам, когда небо затянула серая дымка. Через пять минут она позеленела, а к въезду в деревню заиграла разными цветами. Такое красивое северное сияние, а ведь многие из нас видели его впервые! Прыгая от радости и мороза, мы разобрались с жильем и ввалились в дом. Градусник показывал –33, а щека Дениса побелела и затвердела. поморозился. Так прошел еще один день экспедиции.

В деревне Шойна протоптанные дорожки заканчиваются, дальше предстояло ориентирование и использование заметенных следов предшественников. День выдался морозный и солнечный, оставили сани с пустыми канистрами около дома и выдвинулись в направлении, куда махнул рукой местный прохожий.

Сразу после выхода из деревни встретили животное: бежала себе по своим делам черная собака, но позже местные объяснили, что это росомаха, и лучше держаться подальше от нее. Когда вышли на открытую местность, видимость упала до 10 метров, солнце пропало, а впереди идущий снегоход скрывался в молоке, не успев стартовать. Скорость снизилась, напряжение людей возросло. Так продвигались около двух часов. Смена погоды произошла почти мгновенно, выступило солнце, а пурга рассеялась, и мы оказались перед устьем реки на высоком берегу у Белого моря.

По прямой 50 км, а по кривой как повезет. К 19 часам прибыли на маяк, порывы ветра были до 17 метров в секунду, как сказал метеоролог Дмитрий, а при таких условиях температура –24 чувствуется как –35.

Жизнь на маяке системна, живет молодая пара, оба метеорологи, работают посменно. В доме, в большей части его помещений, небольшой минус. Говорят, только в их жилой комнате «ташкент», а в остальных как получится.

Оставили Насте мешок конфет к 8 Марта и, несмотря на усилившиеся порывы ветра и пургу, поехали в обратный путь. Обратно, по своему треку, доехали быстрее: даже в снежных метелях с плохой видимостью было на что ориентироваться. Еще и срезали дорогу на 30 км! Дорога домой – она всегда идет быстрее, к закату были в Шойне. Ветер чуть стих, а вот температура держала нас в тонусе: –25. На морозе видели потрясающую северную радугу – гало.

Внутреннее ликование от того, что все свершилось, удалось и мы молодцы, было несколько преждевременным.

Пришло солнечное утро, выходной и праздничный день выборов, высадка космического десанта прошла в избирательном участке № 1 Ненецкого автономного округа. Что они думали про нас, я даже предполагать не хочу, но наблюдать за комиссией было весело!

Повеселились – и в путь, но не тут-то было! За 30 минут небо затянуло, задули ветра, понеслась вьюга. Мы сунулись на шойненский маяк, попытались отойти от деревни в сторону Чижи. И так все вокруг оказалось пронизывающим, что шлем мой замерз и покрылся густым инеем. К слову сказать, он и раньше это делал, но не так сразу же! Пришлось вернуться в деревню. Повторять подвиг Дениса не хотелось категорически.

Пурга не унималась весь день, за утро из дома, где мы размещались, выдуло все тепло. Натаскали дров, соседи помогли разобраться с печкой. Ребята сходили на «воскресную завалинку» в дом культуры, еще раз порадовали избирательную комиссию байками, шутками и индивидуальными выступлениями. Нашли аж два магазина, куда тоже наведались, дабы устроить праздник. Гулянья были недолгими, хотелось уехать на следующий день в любом случае. Заснули рано.

В 6 и 7 утра еще мело, к 8 стало проглядывать солнышко, и по команде все засобирались. В 9:30 стояли на треке и мчали в Чижу. Сквозь метель проглядывало солнце, не сказать, что грело, но радовало точно. По дороге встретили сломанный «Буран», который голыми руками перебирали два ненца – при температуре за –20! Ребята сказали, что справятся с гусеницей сами, и мы помчали дальше. Ветер немного стихал, весеннее солнце засияло в полную силу и залило светом всю тундру. 120 км быстро пролетели, показалась Чижа.

Знакомый дом культуры, совсем опустевший. На весь ДК один представитель полиции из Нарьян-Мара, ожидающий кукурузник домой, и девушка – представитель администрации. За чаем ребята рассказали сотруднику про спутниковую связь, единственный способ связи в Чиже, и он с радостью позвонил домой, первый раз за неделю командировки. Чай пили в библиотеке, очень много книг про Север, географических и исторических, в одной из них нашли еще пару мысов для разведки боем.

До Неси оставалось 60 км, которые по хорошей погоде прошли часа за два. Там нас встречал хороший знакомый Сергея по прошлой экспедиции – Максим. Лена и Максим – родители двух рыженьких девочек и воспитатели гигантской улитки. Вечер провели, брызжа слюной от впечатлений и слушая истории про местную жизнь от Макса. Как ни странно, но из-за небольшого количества людей на полуострове многие друг друга знают. За недельный трип мы услышали кучу историй, участниками которых были жители той или иной деревни, и в конце путешествия имели полную картину жизни людей полуострова за последние пару лет, освещенную со всех сторон.

Утро встретило нас –25 и ярким солнцем. Сейчас самое актуальное – сказать, что если вы собираетесь на север, то откусанное яблоко – не ваш гаджет: боится низких температур и ветра, прячется и отказывается работать в таких условиях, возвращается к жизни только в тепле и уюте. Так мы безуспешно грели планшет в Неси.

От Неси до Мезени всего 100 км лесотундры, снегоходная трасса накатана перевозчиками рыбы и имеет весьма оживленное движение. Ближе к сказочному лесу мы встретили парапланеристов на лыжах, которых давно ждали на маяке. Но погода нелетная, ребята уже несколько дней мучились без ветра. Ко времени нашей встречи они поймали попутку и, как в упряжке, не торопясь, мчались «с бубенцами» в сторону деревни Несь.

Сказочный лес – такое яркое пятно в тундре, на солнце играет разными цветами и само призывает оставить дань северным богам дорог.

В Мезени были засветло, но решили переночевать и на следующий день отправиться в Кимжу, что оказалось справедливым. 30 км по прямой в одну сторону вылились в 50 по реке, а дорога туда-обратно с небольшой обзорной экскурсией по залитому солнцем музею деревянного зодчества под открытым небом заняла весь следующий день.

По возвращении в Мезень нас встречали представители отдела культуры администрации города, провели нам экскурсию по краеведческому музею, а также вкусную экскурсию-дегустацию в доме-музее купца Ружникова. Помимо восстановленных интерьеров и выставки современных художников, Катерина напоила нас кофе по-мезенски, из самовара с особым набором специй. Говорят, это старинный рецепт, популярный среди всех слоев населения города с 19 века.

Съеденный реквизит из экспозиции нам простили, сказали, что мы третьи, кто покусился.

Темной ночью мы добрались до стоянки с прицепами, ехать никуда не хотелось, но пресс-конференция была назначена на 12:00 следующего дня в Архангельске. Пока собирались, природа показала нам зеленое северное сияние на прощанье, и мы выдвинулись в направлении, «пока едется». Ехали, спали, ехали, спали.

К 9 утра были в городе. Душ, кофе, компьютер – и мы в Северном морском музее.

Благодаря ТИЦ Архангельской области и работникам музея у нас получилась уютная и атмосферная пресс-конференция, с показом фотоматериалов, интересными вопросами и слегка помятыми экспедиционерами. Далее нас ждала небольшая прогулка по Архангельску, сон и 1200 км трассы М8.