Симфония № 1 Малера, D–dur

Лекции по музыкальной литературе musike.ru: Малер

В отличие от многих последующих симфоний Малера она чисто инструментальна, хотя композитор использует в ней материал нескольких своих песен из цикла «Песни странствующего подмастерья».

Симфония не имеет отчетливо сформулированной программы (Малер снял первоначальное название «Титан», связанное с романом Жан–Поля), хотя композитор пояснил ее идею в одном из писем. Главный конфликт симфонии – разлад героя-романтика с житейской пошлостью и лицемерием.

4-х частный цикл симфонии сюжетно разделяется на 2 раздела. В первом (части I и II), названном «В дни юности», отношения «героя» с действительностью еще не конфликтны, здесь раскрываются картины природы и народного быта. Второй раздел, под названием «Человеческая комедия» (III и IV части), посвящен осуждению и преодолению зла и фальши, которые внезапно открываются перед человеком. И лишь в результате долгой, мучительной борьбы он вновь обретает утраченную Гармонию.

Симфонию открывает пейзаж – картина пробуждающейся природы в медленном вступлении. Словно из предрассветной тишины возникают фанфары охотничьего рога (кларнеты), голоса птиц (точная имитация клича кукушки у кларнета–solo), неясный нарастающий гул. Подобно бетховенской «Пасторальной симфонии», Малер показывает становление человека в тесном общении с природой.

Во вступлении содержатся интонационные «зерна» важнейших образов всей симфонии: начальный нисходящий квартовый ход у деревянных духовых будет играть роль «лейтмотива природы»; ч.4 станет интонационной основой Г.П. I части, темы лендлера во II части, basso ostinato в Траурном марше, главной партии финала.

1 часть

Вся I часть (свободно трактованное сонатное allegro, D-dur) отличается шубертовской радостью движения, почти не нарушаемым душевным покоем. Материал довольно краткой экспозиции целиком заимствован из песни «Солнце встало над землей» из цикла «Песни странствующего подмастерья» – пасторальной и наивной, пронизанной ритмом шага.

Из песни родилась и форма экспозиции, основанная на принципе вариантной повторности (шубертовская традиция). Тема побочной партии представляет собой вариант главной партии в доминантовой тональности (как в симфонии Гайдна №104). Благодаря звучанию шести валторн в унисон на ff она звучит гимнически–восторженно.

Разработка посвящена не столько напряженному развитию основных тем экспозиции, сколько продолжению их многовариантного «показа», прежде всего – темы вступления. Композитор избегает собственно мотивной работы. В то же время, именно в разработке I части зарождается героическая тема будущего финала. В целом разработка намного превышает экспозицию и репризу вместе взятые. Она характеризуется почти непрерывным темповым, динамическим и оркестровым crescendo, вливаясь в репризу.

Реприза «пролетает» буквально вихрем на продолжающемся темповом ускорении. На одном дыхании, весело и громко в основном D-dur «парадом» проходят все темы I части. Завершается же I часть «гимном природе» в коде.

2 часть

II часть (A-dur, сложная 3-х частная форма с трио, как в классических менуэтах и скерцо) – это типичный австрийский лендлер, впитавший опыт гайдновских менуэтов и бетховенских скерцо. «Юноша идет по свету, став уже сильнее, грубее, жизнеспособнее» – говорил об этой части сам Малер. В музыке подчеркнута буйная жизнерадостность и напористость деревенской пляски с ее несколько неуклюжей пластикой. Основная тема, близкая «лесным» фанфарам вступления I части, тоже имеет песенный прототип – песня «Ганс и Грета». Ее исполняет вся деревянная духовая группа оркестра.

Трио (F-dur) оттеняет музыку крайних разделов мягкой, грациозной лиричностью, округлостью движений. Танцевальной здесь сплавлена с песенностью.

3 часть

Самая знаменитая часть симфонии – III-я, пародийный траурный марш. Замысел этой части родился под впечатлением детской лубочной картинки: звери хоронят охотника и проливают притворные, лицемерные слезы. В музыке марша впервые после «Фантастической симфонии» Берлиоза обличение негативных сторон жизни подано через гротеск. Темой марша стала студенческая песенка–канон «Братец Мартин», переведенная в минор и тем самым как бы притворно омраченная.

Поначалу в марше господствует чинная атмосфера похоронного шествия (Малер сохраняет традиционные признаки жанра – 4-дольный размер с четко акцентированной сильной долей, медленный темп, минорный лад. Привычный для марша фон создает размеренно повторяемая литаврами кварта «d – a».

И вдруг неожиданно в эту атмосферу вклинивается знойный танцевальный напев с утрированным «цыганским» надрывом. Эта банальная тема шокировала современников композитора своей вульгарностью (Малера вообще часто упрекали в банальности, безвкусице, забывая, что вульгарно–бытовой тематизм был для него средством обличения мещанства).

Впечатление злой насмешки над самыми сокровенными, святыми чувствами усугубляется некоторыми оркестровыми приемами, в частности, излюбленным малеровским приемом «чужих амплуа». Таково знаменитое solo «засурдиненного» контрабаса, играющего в крайне высоком для него регистре, или подражание деревянным духовым «цыганским» скрипкам. Особенно противоестественно ведут себя трубы с их фальшивой певучестью. Гротескному миру траурного марша противостоит искренность и возвышенность музыки трио, тема которого заимствована из песни «Голубые глазки». Образ трио воспринимается как свет надежды, мелькнувшей во время кошмарного сна.

Реприза марша динамизирована – основная тема поднимается на полтона выше.

4 часть

Финал симфонии (f-moll ––– D-dur, сонатное allegro со вступлением) – это эмоциональная реакция героя на комедию траурного марша. Вступление сразу погружает слушателя в атмосферу отчаяния, безысходности и боли, близкую музыке экспрессионистов. Стихия неистового драматизма, предельной напряженности господствует и в дальнейшем развитии финала.

Тема главной партии, родившаяся в разработке I части, олицетворяет волю и действие. Малер использует для нее мощь почти полного состава оркестра (струнные, гобои, кларнеты, 7 валторн, к которым позже присоединяются трубы и тромбоны). Волевой напор подчеркивается двухдольным метром, маршевым ритмом.

Огромные масштабы главной партии связаны с ее напряженным развитием уже в экспозиции.

Тема побочной партии (Des-dur), близкая возвышенно-пылкой оперной арии, олицетворяет лирические чувства.

Разработка финала является одним из наиболее значительных этапов разрешения конфликта всей симфонии. Позитивное, действенное начало, заложенное в главной партии, вступает в борьбу с противостоящими ей силами (их олицетворяет тема вступления к финалу). В развитие включается «тема природы» (вступление к I части). Она звучит здесь особенно монументально.

В репризе главная тема изложена в виде фугато.

Конечным результатом всего предыдущего развития является синтез главной темы финала и преобразованной «темы природы» в жизнеутверждающей коде. Музыка коды воспринимается как гимн Природе и Человеку. По мысли композитора – лишь в слиянии с природой человек обретает душевную силу.

Как звери охотника хоронили

Состав оркестра: 4 флейты, 2 флейты-пикколо, 4 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, бас-кларнет, кларнет-пикколо, 3 фагота, контрафагот, 7 валторн, 4 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, тамтам, струнные.

История создания

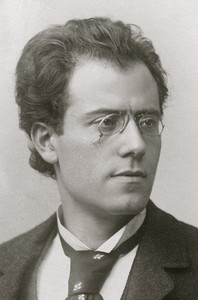

Работа над симфонией началась в 1884 году, примерно в одно время с первым вокальным циклом — «Песни странствующего подмастерья». Название было автобиографическим: скитающийся по провинциальным оперным сценам в качестве дирижера, композитор считал себя еще подмастерьем в музыкальном искусстве. Автобиографическим было и содержание цикла, повествующего о несчастной, мучительной любви. «Вчера я приехал сюда. Едва я ступил на мостовую Касселя, мной овладели прежние страшные чары, и я не знаю, как восстановить внутреннее равновесие. Я снова встретился с нею. Она загадочна, как всегда. Могу сказать только: Господи, помоги мне!» — пишет он другу.

Этот цикл и стал основой симфонии: вся первая часть ее — по существу развитие, распевание второй из песен, «Солнце встало над землей»; четвертая и последняя, «Голубые глазки» — звучит в медленной части. Однако от замысла симфонии до его осуществления прошло почти четыре года: Малер был перегружен капельмейстерскими обязанностями. Из Касселя он поехал в Прагу, где были значительно лучшие творческие условия. Позднее переехал в Лейпциг на должность второго дирижера театра, первым дирижером которого был знаменитый А. Никиш. Лишь в январе 1888 года он испросил, наконец, у директора Лейпцигского театра шестинедельный отпуск. В течение этих полутора месяцев он и закончил свое первое симфоническое сочинение. Одному из друзей в марте 1888 года он сообщал: «Моя вещь готова. Это так необычно — будто из меня излился горный поток. Будто в одно мгновение во мне открылись все шлюзы. »

В Первой симфонии еще совсем молодой композитор впервые задается вопросами о сущности бытия, о смысле жизни. Ее содержание — мысли и чувства, страдание и борьба героя, в котором ясно угадывается сам автор. В музыке — молодой, подчас еще наивный задор, восторженное преклонение перед природой, и первые жестокие разочарования, и суровая борьба возмужавшего героя, его твердая уверенность в победе.

Мировая премьера симфонии состоялась 20 ноября 1889 года в Будапеште под управлением автора. Первоначально композитор дал симфонии подзаголовок «Титан», заимствованный из романа Жан-Поля, чем хотел подчеркнуть духовную связь своего героя с героем писателя — властителя дум нескольких поколений читающей немецкой публики. Однако после исполнений в Гамбурге и Веймаре (июнь 1894 г.), окончательно убедившись в том, что слушатели не только не улавливают этой связи, но и «оказываются на ложном пути», снял подзаголовок и никогда более к нему не возвращался.

Музыка

Первая часть начинается медленным вступлением, как будто рождаясь из тишины. На фоне легчайших флажолетов струнных возникают отдельные мотивы: лесные зовы деревянных духовых, охотничьи наигрыши труб и валторн. Затаенный рокот литавр сопровождает медленное ползущее движение, зарождающееся в струнных басах. Нарастание звучности приводит к началу сонатного аллегро, простой неприхотливой песне, светлой и радостной — мелодии песни «Солнце встало над землей». В ней и главная и побочная темы, не противопоставленные, а продолжающие одна другую. Это бесхитростное и наивное прославление радости жизни. Песня повторяется дважды (собственно, звучат два ее куплета), замыкая экспозицию. Разработка привносит иные настроения. Появляются тревожные, напряженные интонации, предвосхищающие музыку следующих частей. Как будто герой, юноша, еще совсем не знающий жизни, впервые задумался: а так ли она прекрасна и безоблачна? Но это лишь краткое раздумье. Реприза части звучит торжественным гимном.

Вторая часть симфонии — жанровая картинка — сцены народной жизни. В ее основе народный австрийский танец лендлер, предшественник вальса. Крайние эпизоды — лендлер бодрый, чуть грубоватый, основанный на стихийной, заразительной силе ритма. В его непритязательной мелодии, исполняемой хором деревянных инструментов, угадываются очертания главной темы первой части. К деревянным присоединяются струнные, звучание становится все более мощным, наполняется стихийной силой. Средний же раздел — лендлер совершенно иного плана. Мелодия его гибкая, изящная, очень выразительная, непрестанно переходящая от одних инструментов к другим при общей прозрачной, словно прорисованной, оркестровке, создает мягкий, грациозный образ.

Третья часть знаменует собой резкий перелом в образно-музыкальном развитии. Если до сих пор господствовали светлые, жизнерадостные темы, то здесь впервые срываются маски. По словам композитора, третья часть должна быть «раздирающей, трагической иронией. Это голос раненной до самой глубины и опустошенной души». Малер использовал здесь образы популярной лубочной картинки. Звери хоронят охотника. Участники траурной процессии всем своим видом стараются выразить огромное горе. Но то у одного, то у другого вырываются подлинные чувства. Начало части звучит очень «всерьез». На фоне мерных звуков литавр в необычном тембре очень высокого регистра контрабаса с сурдиной проходит скорбная тема траурного марша — вариант известного шуточного канона «Братец Мартин». К контрабасу присоединяются в канонической имитации фагот, затем виолончели с сурдинами, затем туба. Но вдруг поверх этого мерного шага вступает гобой с залихватским подпрыгивающим мотивчиком, в котором угадывается абрис темы первой части в обращении — словно вывернутой наизнанку. Еще немного, и в скорбное движение похоронного марша вливаются преувеличенно-экспрессивные интонации цыганских напевов с подчеркнутыми глиссандо струнных и форшлагами деревянных, временно оттесняя шествие на второй план. А затем музыка его снова «наплывает», завершая сцену. Центральный эпизод части — резкое противопоставление началу, печальный задумчивый образ. То, чем живет герой симфонии. Недаром именно здесь Малер вновь обратился к вокальному циклу, позаимствовав мелодию его последней песни — «Голубые глазки, лучистый взгляд». Она звучит на фоне мерного колыбельного аккомпанемента, как всегда у Малера, переходя от инструмента к инструменту, подчеркивая выразительность мелодии сменой тембров. Такое противопоставление помогает еще глубже понять горькую иронию гротеска. И вновь возвращается карикатурное траурное шествие, завершая сложную трехчастную форму.

Финал, следующий за третьей частью без перерыва, звучит как взрыв отчаяния. Резкие фанфары тромбонов и труб, грохот литавр, судорожные короткие фразы, звучащие то у одной, то у другой группы инструментов. Ниспадающие пассажи накатываются на слушателя подобно волнам бушующего моря. Финал грандиозен. Он — основная часть симфонии, занимающая чуть ли не половину всего сочинения, смысловой центр цикла. Здесь развертывается страшная битва, здесь герой впервые появляется возмужавшим, сильным, подлинным борцом, проходящим через все испытания. Его характеризует суровая, полная решимости тема маршевого склада (главная партия сонатного аллегро), появляющаяся после бурного, мятущегося вступления в полном звучании оркестра. Сменяя ее после длительного, доходящего до огромной кульминации развития, вступает мелодия скрипок и виолончелей, полная обаяния, чарующей мягкости, глубоко проникновенная в своей возвышенной лирике. Она как бы символизирует тот светлый идеал, во имя которого ведется отчаянная борьба. Лирический пафос побочной партии прерывает разработка. Вновь смятение, нечеловеческое напряжение сил. Перед слушателем проходят темы предшествующих частей симфонии, напоминая о прошлом. Но вот начинает постепенно концентрироваться, набирать все большую силу героическая тема главной партии финала, как будто нагнетая энергию перед решительным броском для завоевания победы. И она побеждает. Кода симфонии звучит ликующим, торжественным апофеозом молодости, жизни, счастья.