Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Древнерусская деревня. Как жили и чем питались наши предки.

Если вы думаете, что наши предки жили в просторных, приятно пахнущих сеном домах, спали на теплой русской печке и жили долго и счастливо, то вы ошибаетесь. Так, как вы думали, крестьяне стали жить сто, может сто пятьдесят или от силы двести лет назад.

До этого жизнь простого русского крестьянина была совсем иной.

Обычно человек доживал до 40-45 лет и умирал уже стариком. Взрослым мужчиной с семьей и детьми он считался лет в 14-15, а она и того раньше. Замуж выходили отнюдь не по любви, сватать невесту сыну ходил отец.

Времени на праздный отдых у людей не было вовсе. Летом абсолютно все время занимала работа в поле, зимой заготовка дров и домашняя работа по изготовлению инструмента и домашней утвари, охота.

Давайте посмотрим на русскую деревню 10-го века, которая, впрочем, мало чем отличается от деревни как века 5-го, так и века 17-го…

В историко-культурный комплекс «Любытино» мы попали в рамках автопробега, посвященного 20-летию группы компаний «Автомир». Он не зря носит название «Одноэтажная Россия» — посмотреть, как жили наши предки, было очень интересно и познавательно.

В Любытино на месте проживания древних славян, среди курганов и захоронений воссоздана настоящая деревня 10-го века, со всеми хозяйственными постройками и необходимой утварью.

Начнем мы с обыкновенной славянской избы. Изба рублена из бревен и покрыта берестой и дерном. В некоторых регионах крыши таких же изб крыли соломой, а где-то щепой. Удивительно, но срок службы такой крыши лишь немногим меньше срока службы всего дома, 25-30 лет, а сам дом служил лет 40. Учитывая время жизни в то время, дома как раз на жизнь человека и хватало.

Кстати, перед входом в дом крытая площадка — это те самые сени из песни про «сени новые, кленовые».

Топится изба по черному, то есть дымовой трубы печь не имеет, дым выходит через маленькое оконце под крышей и через дверь. Нормальных окон тоже нет, а дверь высотой всего лишь около метра. Это сделано для того, чтобы не выпускать тепло из избы.

При топке печи сажа оседает на стенах и крыше. В топке «по черному» есть один большой плюс — в таком доме нет грызунов и насекомых.

Разумеется, дом стоит на земле без всякого фундамента, нижние венцы просто опирают на несколько крупных камней.

Вот так сделана кровля (но далеко не везде крыша была с дёрном)

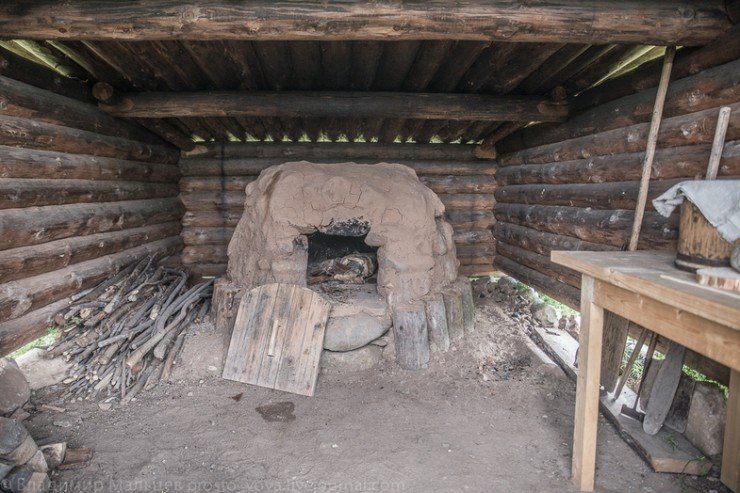

А вот и печь. Установленный на постаменте из обмазанных глиной бревен каменный очаг. Топили печь с раннего утра. Когда печь топится, находиться в избе невозможно, там оставалась только хозяйка, готовившая пищу, все остальные шли на улицу заниматься делами, в любую погоду. После того, как печь протапливалась, камни отдавали тепло до следующего утра. В печи и готовили пищу.

Вот так выглядит изба изнутри. Спали на лавках, расставленных вдоль стен, на них же сидели во время еды. Дети спали на полатях, на этой фотографии их не видно, они сверху, над головой. В зимнее время в избу брали молодняк домашнего скота, чтобы он не погиб от мороза. В избе также и мылись. Можете представить, какой воздух был там, насколько там было тепло и комфортно. Сразу становится ясно, отчего продолжительность жизни была такой небольшой.

Чтобы не топить избу летом, когда в этом нет необходимости, в деревне было отдельное небольшое здание — хлебная печь. Там пекли хлеб и готовили.

Зерно хранили в амбаре — постройке, поднятой на столбах от поверхности земли, чтобы оградить продукты от грызунов.

В амбаре были устроены сусеки, помните — «по сусекам поскребла…»? Это специальные дощатые ящики, в которые зерно засыпали сверху, а брали его снизу. Так зерно не залеживалось.

Также в деревне был утроен ледник — погреб, в который весной укладывался лед, пересыпался сеном и лежал там почти до следующей зимы.

Одежду, шкуры, не нужную в данный момент утварь и оружие хранили в клети. Также клеть использовалась, когда мужу и жене надо было уединиться.

Овин — эта постройка служила для сушки снопов, и обмолота зерна. Нагретые камни складывались в очаг, на жерди укладывались снопы, и крестьянин сушил их, постоянно переворачивая. Потом зерна обмолачивались и веялись.

Приготовление пищи в печи предполагает особый температурный режим — томление. Так, например, готовятся серые щи. Серыми они зовутся из-за своего серого цвета. Как их готовить?

Для начала берутся зеленые капустные листья, те, что не вошли в кочан, мелко секутся, подсаливаются и укладываются под гнет на неделю, для заквашивания.

Еще для щей нужна перловая крупа, мясо, лук, морковка. Ингридиенты укладываются в горшок, и он ставится в печь, где проведет несколько часов. К вечеру очень сытное и густое блюдо будет готово.

Вот так жили наши предки. Жизнь была нелегкой. Часто случались неурожаи, еще чаще — набеги татар, викингов, просто бандитов. Основным видом экспорта были меха, мед, шкуры. Крестьяне собирали грибы и ягоды, всевозможные травы, ловили рыбу.

При обороне от неприятеля основой экипировкой воина была кольчуга, шит, шлем. Из оружия — копье, топорик, меч. Кольчуга не сказать, что легкая, но в отличие от лат, в ней можно бегать. Ну и мы побегали немного 🙂

Как жили древние славяне

Наука не дает точного ответа, когда и где сформировалась такая национальная общность, как славянский народ. Согласно летописям, археологическим раскопкам и анализу языковедов, полиэтнос антов, объединивший раннеславянские племена, сформировался во II-VI в. в. Затем представители постантских культур мигрировали на юг, в Центральную Азию и на восток. К XI-XIII в. в. единый древнерусский этнос сформировался.

Жизнь славян, живущих тысячу лет назад, существенно отличалась от нынешних реалий. И вряд ли кто-то из современников хотел бы попасть в прошлое, пусть даже и на 1 000 лет назад. Пахать огромные поля, собирать ягоды и грибы, охотиться и рыбачить не для удовольствия, а для пропитания большой семьи, где минимум 6 детей, в нашем понимании уже невозможно. При этом активная сельскохозяйственная деятельность сопровождалась проживанием в полуземлянке с глиняным полом или деревянной избе, готовкой в печи и стиркой белья в пойме холодной реки.

Дома и постройки

Дома славян строились по типу землянки или полуземлянки, и только в X-XI в. в. стали рубить надземные избы и складывать мазанки. В каждом доме был обязателен глинобитный очаг, который располагался у стены, противоположной от входа. Именно по этой отличительной особенности археологи могут отличать славянские дома от построек иноплеменных современников.

В качестве строительного материала для возведения домов использовали древесину. Причем выбор производился с учетом характеристик каждого вида дерева и его значимости. Считалось, что одни деревья приносят удачу, другие насылают беду. При строительстве применялись сосна и лиственница, для крыш использовали ель, а здания для отправления обрядов возводились из священного дуба. Славяне не использовали осину для построек, считая ее древом нечисти, но могли покрыть крышу осиновым лемехом — продолговатым плоским кровельным элементом.

Бани, такие распространенные у славян, изготавливались из дерева, и уже в XI в. у наших предков был обязательным субботний банный день. Хотя зарубежные письменные источники упоминают о славянских народах как о «немытых варварах». По факту ситуация выглядела иначе. Средневековые врачи Европы считали, что мыться вредно для здоровья, ведь грязь, забивающая поры, смоется, и болезнетворные микробы проникнут в организм. В древнеславянском же этносе купание сравнивали с обрядом очищения, еженедельным ритуалом освобождения от грехов. Широко известна история дочери Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, ставшей королевой Франции в XI в. и приучившей французский двор мыться в бане каждую неделю.

Как выбирали место для поселения

Славяне строили селения, где жили своим родом. При этом смысл старославянского слова «род» сейчас совершенно иной. Тогда «родными» считались близкие по крови и соплеменники, одним словом «народ».

За время межплеменных войн и набегов люди научились выбирать подходящие места для строительства. Они селились недалеко от болот, на высоких берегах рек, для того, чтобы селения хотя бы с одной стороны были защищены от врагов, поэтому в позднеславянский период вокруг деревень не строились искусственные заграждения. Наши предки были очень находчивы, поэтому предусматривали несколько выходов из избы на случай опасности.

Древние славяне не держались за место, и если на участке, где стояло поселение, заканчивались ресурсы, мелела река, беднели земли, род перекочевывал на новую землю. Главной целью славянских племен было выживание, поэтому они могли в любой момент оставить территорию. Если родоначальникам удавалось договориться, племена объединялись под руководством общего предводителя, появлялись первые города, где так или иначе было развито общественное устройство.

Основные занятия древних славян

Важную роль в выживании этноса играло земледелие. Люди селились по берегам рек и озер, чтобы у них была возможность возделывать землю и в период засухи.

Важно понимать, что ни картошка, ни капуста, ни огурцы, ни томаты тогда еще не были завезены на Русь. Большую часть посевов занимали зерновые культуры, поэтому на столах славян был хлеб, лепешки, оладьи, кисель из ржаного, пшеничного или овсяного отвара и каши. С X в. в огородах появилась свекла, морковь, репа, редька, горох, щавель, лебеда. Для каш отжимали льняное и конопляное масло.

После заселения новой территории необходимо было подготовить место для посевов. С этой целью в лесной местности подрубали деревья, чтобы они засохли и их было легче валить. После спила стволов выкорчевывали корни. Месяц, когда происходила вырубка, назывался «сечень» от слова «сечь», «рубить». Эти работы производились в январе или феврале. Весной люди удобряли очищенный участок золой, взрыхляли землю сохой и высаживали семена.

Такой способ обработки земли использовался в лесной местности. На равнинах и полях использовали перелог: каждый год удобряли и засеивали новый участок, потому что прежний был истощен.

Кроме земледелия, разводили скот. Жители поселений выращивали свиней, кур, гусей и овец. Мужчины ловили рыбу и ходили на охоту.

Ремесла древних славян

Было распространено кузнечное дело, так как железные предметы были необходимы для выживания. Для воинов в кузницах изготавливали оружие, мечи, копья, стрелы. Для крестьян — серпы, косы, детали плуга. Женщинам ковали ювелирные украшения, ножи, иглы, крючки.

Женщины пряли нити из конопли, льна, овечьей шерсти и ткали. Причем полотна были не только простыми, но и узорными, для нарядов княгинь и князей.

Также было популярно плетение. Плели обувь из лыка, которая называлась лапти. Славяне занимались выделкой кожи. Из нее изготавливали сбруи, колчаны, обувь. Позже стали делать формовую кожаную обувь — поршни.

Наряду с кузнечным делом, было распространено гончарное. В VIII в. появился гончарный круг, что значительно упростило производство глиняных изделий.

Быт славян всегда был тяжелым, жизнь находилась на грани выживания. Славяне долгое время жили в состоянии войны, что в конце концов научило их договариваться и противостоять врагам.