Секреты «простых» жерлиц

Для меня и многих других рыболовов первый лед интересен прежде всего тем, что можно ловить щуку на жерлицы. Снасть эта по своему устройству и принципу действия, можно сказать, незатейливая, тем не менее существует множество тонкостей, которые следует знать для того, чтобы первый лед оставил приятные воспоминания о жерличной ловле и подарил достойные трофеи.

Раньше всего лед встает на небольших мелководных прудах и озерах, в неглубоких заливах больших водоемов. Именно эти места больше других подходят для ловли жерлицами.

Собираясь на жерличную рыбалку, нужно иметь в виду, что на многих водоемах в период само го первого льда наловить живца бывает крайне сложно. Возможно, его еще здесь слишком мало или он не успел адаптироваться к новым условиям, и пассивен. В любом случае, если вы собираетесь ловить на жерлицы, о живце нужно позаботиться заранее.

Говоря же о самих жерлицах, стоит отметить, что они бывают самой разной конструкции. Есть жерлицы на одной ножке, на треноге, на всевозможных подставках и с разными сигнализаторами поклевки. Рассказывать обо всех нет никакого смысла. Исходя из своего опыта, могу сказать, что лучший вариант – модели с широким основанием в виде блюдца. У них много достоинств. Так, после установки жерлицы лунку приходится присыпать снегом, чтобы затемнить ее. Но снег намокает и в мороз, даже не особенно сильный, быстро смерзается – образуется корка, в которую вмерзает леска. И тут начинаются проблемы. При осторожном клеве щука, взяв живца, начинает тянуть леску, она не идет, и хищница почти всегда живца бросает. Флажок, естественно, не выстреливает, и рыболов о поклевке узнает только при очередной проверке снасти, обнаружив пожеванного живца или его отсутствие, если щука сорвет добычу с крючка.

Даже если щука засеклась сама, то ее ничего не стоит упустить при протаскивании через ледяную корку. Корку приходится пробивать или продавливать ногой, а когда на леске рыба, это «не есть хорошо». Много лучше, если основание жерлицы само затемняет лунку и предохраняет ее от замерзания. Круглые подставки у большинства моделей имеют диаметр 20 см, и этого хватает, чтобы закрыть фактически любую лунку.

Форма подставки тоже имеет значение. Бывают абсолютно плоские – это, по-моему, не лучший вариант, особенно по первому и последнему льду, когда еще или уже нет снега. На чистом льду жерлицы с плоским основанием хорошо скользят. Выпуклое основание предпочтительнее, так как в этом случае жерлица опирается фактически лишь на ободок подставки и поэтому меньше скользит. На чистом льду, можно специально увеличить устойчивость жерлицы, выложив образовавшуюся после сверления шугу на край лунки и вдавив в нее край подставки.

К достоинствам моделей с круглым основанием можно отнести еще и то, что у них сравнительно высокая стойка, что позволяет дополнительно «утеплить» лунку снегом. Для этого подставку до самой катушки следует присыпать слоем сухого снега. Такая термоизоляция позволяет ловить в течение всего светового дня в любой мороз, поскольку леска не вмерзает в лед.

Длина пружины, на которой крепится флажок, тоже имеет значение: лучше, если она будет побольше. Жерлицы нередко приходится расставлять на приличном расстоянии друг от друга, и высокий флажок облегчает отслеживание поклевок.

У жерлиц с пружиной есть некоторые мелкие недостатки, которые стоит сразу устранить. Например, пластиковая втулка, в которую вставлена пружина, обычно очень короткая, и при снятии жерлиц приходится браться за пружину голой рукой. На морозе пальцы в момент прихватываются к металлу, что очень неприятно. Чтобы избежать этого, я на своих жерлицах нижнюю часть пружины (10 см) обмотал изолентой – работать на морозе стало комфортнее.

Другой недостаток многих жерлиц заключается в том, что катушки у них нередко темного цвета. В результате издали трудно понять, крутится она или нет. После поклевки, когда взлетел флажок, важно сразу понять, не холостое ли это срабатывание и, если не холостое, то что делает щука: стоит с живцом в пасти или движется.

Гораздо проще ориентироваться, когда на катушке нанесены контрастные сегменты, например желтый и черный или черный и белый. Их можно закрасить маркерами или наклеить цветные сегменты из какого-нибудь тонкого водостойкого материала.

Еще одна проблема – слишком легкий ход катушки. Из-за этого при резкой поклевке с катушки сбегает много лишней лески, которая может попасть в зазор между шпулей и стойкой или просто запутаться. Нужен какой-то аналог фрикциона. К сожалению, в готовых жерлицах этого нет, и катушки крутятся совершенно свободно. В идеале катушка должна легко проворачиваться, но сразу останавливаться, как только нагрузка исчезает. Добиться этого можно, поставив на ось с двух сторон от катушки шайбы, вырезанные из мягкой пенки толщиной 1,5–2 мм (на таких пенках часто продают мормышки). С наружной стороны, где шпуля закрепляется саморезом, стоит вместо штатной металлической поставить шайбу вдвое большего диаметра. Заворачивая или отворачивая саморез, можно регулировать свободу вращения катушки.

На мой взгляд, при ловле щуки вполне достаточно намотать на катушку метров двадцать лески диаметром 0,35 мм. Такая сравнительно толстая леска не режет руки, а ее прочности хватает, чтобы можно было уверенно вываживать любую щуку. Она может быть любого цвета (на клев цвет не влияет), но желательно, чтобы растяжимость ее была минимальной – тогда подсечка будет более качественной.

После того как леска отмерена и намотана, на нее ставят скользящее грузило. Вес его 6–7 г, если мы ловим (щуку) на небольшой глубине. Какой оно формы (шар, оливка или что- то другое), значения не имеет, главное – чтобы свободно скользило по леске. На первый взгляд это мелочь, но не при ловле щуки. Когда после хватки щуки жерлица срабатывает, катушка начинает сдавать леску и грузило опускается на дно. Если оно плохо скользит по леске, а это часто бывает из-за того, что отверстие немного обжимается из- за ударов о застежку или в него попадает грязь, то щуке приходится тащить грузило по дну, где всегда есть трава, веточки или даже просто неровности. Грузило неизбежно будет цепляться за все это, и хищница скорее всего, бросит такую обузу.

Чтобы грузило всегда легко скользило по леске, я использую следующий способ. С помощью ватки и проволочки очищаю от остатков пасты тонкий использованный стержень от шариковой ручки. Затем рассверливаю имеющееся в грузиле отверстие для лески, так чтобы стержень в него плотно проходил. Вставляю в отверстие стержень, один конец оплавляю, сдвигаю грузило до упора к этому концу и обрезаю стержень с другого конца с некоторым запасом, чтобы потом и этот конец можно было оплавить. Такое модифицированное грузило прекрасно скользит по любой леске.

Грузило надето на леску, теперь очередь силиконового стопора – он предохраняет от повреждения при подсечке узел, которым привязана застежка для крепления поводка. Застежка может быть любой – главное, чтобы было удобно менять поводки на морозе.

Поводки, по-моему, лучше всего делать из флюорокарбона, хотя отношение у рыболовов к нему неоднозначное. Этот материал почти вдвое менее прочный, чем хорошая монолеска, и стоит много дороже, однако практика показывает, что при всем этом у флюорокарбона имеются и существенные достоинства. Он не тянется, не боится ультрафиолета, стареет очень медленно и значительно устойчивее к механическим повреждениям. Но главное, при использовании поводков из флюорокарбона заметно возрастает количество поклевок.

В этом отношении очень показателен пример прошлогодней рыбалки, как раз по первому льду. Мы ловили на одном из заливов водохранилища, где стоял уже прочный лед. Рядом с нами было еще две компании, тоже с жерлицами. Снасти стояли поперек залива в три ряда, так что никакого преимущества в выборе места не было. И живца все покупали в одном месте. Наши соседи ловили с металлическими поводками, мы с флюорокарбоновыми. У них было по два загара, у нас более двадцати. При этом у нас было всего два среза. Эта рыбалка была очень показательная и сняла у всех ее участников все вопросы.

Длина поводка 35–40 см, диаметр 0,35 мм. Большинство рыболовов крючок к поводку просто привязывают, я же предпочитаю делать на концах поводка небольшие петельки с помощью зажимных трубок. Длина нижней, в которой свободно болтается крючок, 6–8 мм. Такой способ монтажа дает живцу больше свободы, и он дольше остается бодрым.

Что касается крючков, то, по-моему, лучший вариант – специальные живцовые двойники, у которых цевья разной длины, а жала развернуты под 90 градусов. Меньший крючок втыкается под спинной плавник, а больший остается прижатым к телу рыбки. Здесь тоже есть одна хитрость: больший крючок должен быть расположен так, чтобы его поддев был направлен к голове живца. Так сходов будет меньше. Дело в том, что щука обычно хватает живца поперек, потом разворачивает его и заглатывает с головы. В этом случае при подсечке жало свободного крючка норовит развернуться и выйти за габариты тела живца, что повышает вероятность того, что оно зацепится за ткани щучьей пасти. Если же поддев большого крючка направлен к хвосту живца, то при подсечке он будет прижиматься к его телу и шансы на успешную подсечку будут гораздо меньше.

Конечно, в ловле на жерлицы есть множество и других важных нюансов, касающихся, прежде всего, выбора места, особенностей поведения различных живцов, выбора момента подсечки и особенностей вываживания, но все эти темы для отдельного разговора.

Нюансы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли

Сергей Акулич | 27 февраля 2018 г.

Просматривая свои старые дневники с отчетами о жерличных рыбалках, заметил, что в последние пять сезонов у меня произошел резкий скачок в динамике освоения этого способа ужения. Думается, связано это с кардинальной модернизацией моих снастей. Расскажу, как и почему я применял те или иные новые элементы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли и вида живца.

Моя жерлица

Сейчас на рынке рыболовных снастей много различных щучьих жерлиц, но я рассмотрю ту конструкцию, которая меня полностью устраивает на самых разнообразных водоемах нашего региона. Жерлица представляет собой отрезок жесткой трубки из ПВХ квадратного сечения, длина трубки составляет 280 мм (её можно подбирать индивидуально).

Над лункой она устанавливается в отверстие, чуть большее, чем поперечный размер самой трубки (фото 1). Это отверстие во льду я делаю компактным буравчиком рядом с лункой. Такая высота жерлицы позволяет засыпать лунку большим количеством снега, что очень важно при ловле в существенный мороз. В сработавшем же состоянии, когда «горит» флажок (фото 2), высота составляет около 600 мм, так что поклевку удается заметить с расстояния в несколько сот метров.

На капроновом переходнике с одной из его сторон крепится пружина – пластина с флажком, которая при транспортировке переворачивается и прячется в трубке (фото 3). Сам флажок изготавливаю из полиэстера от старого зонтика и обязательно черного цвета. Путем длительных экспериментов я пришел к выводу, что именно этот цвет хорошо заметен на фоне тростника, различных кустов и деревьев, также черный флажок превосходно виден на снегу и темном раскисшем льду.

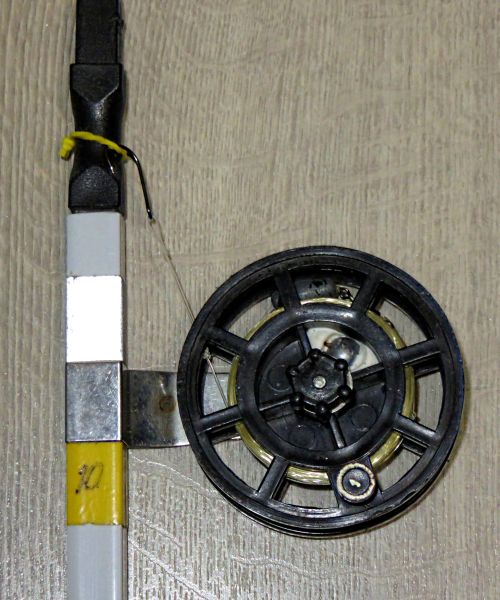

На квадратную ПВХ-трубку устанавливаю кронштейн из нержавейки, на котором с помощью пластмассовой гайки крепится небольшого диаметра катушка из капрона (фото 4). Конструкция катушки позволяет разместить на ней груз-эксцентрик массой 4 г, играющий важную роль при поклевке щуки. Какую роль?

Во время атаки хищница порой довольно резко и сильно бьет по живцу, а этот небольшой грузик (на фото 5 в одной из секций катушки виден этот груз-эксцентрик) позволяет практически полностью исключить вращение катушки по инерции во время такой агрессивной поклевки.

Тем самым предотвращается скидывание петель основной лески с катушки и её перехлест за кронштейн жерлицы. В то же время относительно небольшая тяжесть груза позволяет щуке уверенно вращать катушку, стравливая с нее леску и не чувствовать при этом чрезмерного сопротивления.

Поскольку при жерличных выездах я стараюсь появиться на водоеме затемно, да и заканчиваю ловлю в темноте, в верхней части основания жерлицы, у меня по периметру стойки приклеена полоска светоотражающей ткани, своего рода фликер. Это очень удобно при расстановке и проверке жерлиц в утренних и вечерних сумерках.

Место ловли и запас лески

Рассмотрю оснащение жерлицы, которую применяю на участках водохранилищ и озер, практически свободных от различной водной растительности и коряг и с глубинами от полуметра до 10 – 15 м. К слову, до 80% моих жерличных выездов приходится именно на ловлю в таких относительно чистых местах.

На катушку наматываю 35 м лески диаметром 0,3 мм – вне зависимости от глубины в месте ловли. (Здесь сделаю небольшое отступление о марке лески.

Применяю мононить Balsax Beluga либо Balsax Iguana. Данные лески приемлемы по причине отсутствия «памяти», они обладают умеренной растяжимостью, неплохо противостоят контакту со льдом, нельзя не отметить их бюджетную стоимость.

Также большим плюсом является их цвет: Beluga имеет желто-коричневый оттенок, а Iguana — зеленоватый, что делает их заметными и на снегу, и на темном льду.) К такому метражу шел не один сезон и считаю его на данный момент наиболее оптимальным.

Приличный запас мононити на катушке жерлицы обусловлен, прежде всего, использованием двойников или тройников довольно небольших размеров (Gamakatsu Double 21 NS №№ 8 и 6, Kamasan K-62 Pike Trebles № 10, Owner ST-36BC № 12), а также очень коварным поведением атакующей живца зубастой.

Помню с десяток случаев, когда при ловле на глубине всего-то метр — два щука, схватившая небольшого карасика, плотву или окунька, уверенно разматывала 15 — 20 м лески, а при моей попытке подсечки сразу же происходил сход. Всё дело в том, что зубастая, схватив живца, просто удерживает его краешком пасти, уходя от лунки, а куда она двигается — известно только ей самой.

Методом проб и ошибок, упустив не один десяток щук, я вывел запас лески в 35 м, что его хватило практически для стопроцентной реализации поклевок. А чтобы щука раньше времени не накололась на крючки и не бросила живца во время его удержания и переворачивания в своей пасти, я и применяю относительно маленькие двойные и тройные крючки. Только когда зубастая хищница уже заглотает живцовую рыбку, она почувствует подвох, но будет поздно — и хозяином положения станет уже рыболов.

При ловле жерлицами в относительно чистых местах я практически всегда цепляю живца небольшими двойниками, пропуская поводок через его жабры. Это применимо для карасиков, плотвы, пескарей, густеры и некоторых других видов «бели». Но только не для окуня — его всегда наживляю маленьким тройником за спинку.

Пропуская же окуньку поводок через жабры, я частенько обнаруживал, что рыбка быстро засыпает. Но независимо от того, какого живца применяю и каким образом он нацеплен, при поклевке щуки в местах, практически свободных от зацепов, всегда жду, пока хищница не размотает 25 — 30 м лески — и лишь затем начинаю её вываживание.

Выбор крючков

Несколько слов о нюансах оснащения при ловле в заросших подводной растительностью местах и коряжнике. На эти случаи в моем арсенале имеется сменные катушки с куском лески диаметра 0,32 мм длиной всего 7 — 10 м. Во время охоты за зубастой хищницей на таких участках водоема живца я всегда цепляю за спинку тройниками Kamasan K-62 Pike Trebles №№ 6 или 8, в зависимости от размера используемой рыбки. И всегда нахожусь в непосредственной близости от расставленных жерлиц, чтобы при поклевке сделать своевременную подсечку. Так поступаю во избежание выплевывания живца щукой (если она накалывается на крючок), а если же хищница засеклась — чтобы избежать её ухода в заросли водорослей или коряжник.

Использование же в таких случаях тройных крючков несколько большего диаметра, чем в относительно чистых местах, позволяет добиться довольно высокой реализации поклевок. Почему? Потому что зубастая хватает живца в основном поперек, тройник в его спинке оказывается в пасти щуки – соответственно, при своевременной подсечке более крупный крючок способствует лучшей и надежной засекаемости рыбы.

А применение мононити большого диаметра помогает увереннее контролировать процесс вываживания. К слову, атаку живца щукой на жерлице мне доводилось видеть несколько раз воочию, когда опускал подводную камеру под лед.

Легкие грузы

В качестве грузов использую свинцовые «оливки» массой 3 – 4 г. Это значение подбирал опытным путем очень долгое время. Применение таких легких грузил создает определенные трудности при расстановке жерлиц на глубинах свыше 4 – 5 м, особенно если живец — приличная по размеру плотва, густера, подлещик или карась (фото 6). Крупная рыбка, если она не чувствует сопротивления снасти, упорно не хочет идти на глубину, заданную ей рыболовом, требуется несколько минут, чтобы живец занял требуемую область водной толщи.

Использование же тяжелых грузил массой 8 – 10 г часто приводит к существенному снижению активности плотвы, густеры или подлещика — и даже к их засыпанию на крючке. Но вот на таком легком грузе-оливке он будет себя комфортно чувствовать в течение всей рыбалки.

Еще более важную роль небольшая масса грузов играет при ловле во второй половине зимы, когда на некоторых слабопроточных озерах и водохранилищах может возникнуть такое явление, как зимний термоклин. Среднего и крупного размера живец на оливках в 3 – 4 г в местах с таким явлением сможет занять водный горизонт с наиболее приемлемым для него кислородным режимом и будет там находиться довольно долгое время. В этом же горизонте будет держаться и щука.

На мелководных участках, где глубина порой не превышает полуметра, и в зарослях подводной растительности я также ставлю легкие грузы-оливки. Считаю, что чрезмерная свобода живцу противопоказана, и вот почему. Некоторое время назад я применял оснастку вообще без огрузки, когда ловля производилась в таких местах. Но во время проверки расставленных жерлиц часто обнаруживал живца на крючке, забившегося в водоросли или спрятавшегося под нижней кромкой льда.

Вспоминаю пару курьезных случаев, когда при глубине в месте ловли в 40 – 50 см живец, средняя по размеру плотвичка, на неогруженной оснастке пряталась непосредственно в просверленной лунке. После таких случаев я решил всё же использовать грузы минимальной массы, которые бы позволили незначительно ограничить свободу передвижения рыбки на крючке. И такое решение оказалось золотой серединой – карасик, плотва или окунек комфортно себя чувствовали на оснастке с легкой огрузкой длительное время, что практически не сказалось на количестве поклевок щуки.

А вот число зацепов оснащенной двойником или тройником рыбки за подводную растительность уменьшилось существенно, зато легкий грузик-оливка не позволял живцу долго прятаться подо льдом — и вскоре тот занимал нужный горизонт.

Поводки из флуорокарбона

Особое внимание в оснащении зимней жерлицы я уделяю поводкам. Некоторое время назад мне удалось разработать конструкцию поводка из флуорокарбона, которую считаю оптимальной и применяю её повсеместно, независимо от условий и мест ловли, в течение последних пяти сезонов своей жерличной практики.

Здесь сделаю небольшое отступление и расскажу, для чего это было сделано. На заре освоения ловли на жерлицы я использовал готовые металлические поводки различной конструкции. И должен признаться, довольно успешно ловил ими щуку, порой крупную. В те далекие времена мы с компанией единомышленников ловили в основном далеко от города. На посещаемых нами озерах практически отсутствовал рыболовный прессинг, редко когда встретишь местных жителей. Щука там была дикая, а её популяция в некоторых местах достигала просто колоссальных размеров. Как правило, поклевок всегда было предостаточно, соответственно что-то менять не хотелось.

Но шло время, дальние поездки случались всё реже — и вскоре я практически полностью переключился на рыбалку на пригородных водохранилищах. Эти водоемы, как вы понимаете, всегда испытывают приличный прессинг со стороны бессчетной рыболовной братии. Не скажу, что популяции зубастой там малочислены, просто хищница отличается чрезмерной разборчивостью и всегда осторожна. Вот это обстоятельство и вынудило меня разработать такие поводки, которые бы отличалась от конструкций, применяемых другими рыболовами, и позволила более успешно охотиться за щукой.

Благодаря своей относительной невидимости в водной среде (коэффициент преломления у фторкарбоновой лески равен 1,42, у воды — 1,33), поводок из этого материала, по моему мнению, должен был в меньшей степени настораживать щуку в холодной прозрачной воде. Также я считал, что живец на флуорокарбоновом поводке вел бы себя более естественно, чем на металлическом, если насаживать его с продеванием поводка через жабры. Анализируя сейчас многочисленные рыбалки на пригородных водохранилищах, могу смело утверждать, что использование поводка из флуорокарбона позволило существенно увеличить число поклевок, особенно во второй половине зимы, по сравнению с тем этапом, когда я использовал металлические поводки.

Не могу припомнить ни одной холостой рыбалки, а количество вылавливаемой трофейной щуки (свыше 5 кг) неуклонно растет. Сразу хочу оговориться, всю крупную щуку-производителя, которая мне попадается, всегда стараюсь благополучно отпустить в родную стихию.

К слову, на фото 7 — судак, довольно редкий гость при дневной жерличной ловле, который не устоял перед небольшой плотвичкой на поводке из флуорокарбона.

Алгоритм изготовления поводка

Нам понадобится фторкарбоновая леска диаметром 0,35 – 0,4 мм. Но при ловле в коряжнике и зарослях подводной растительности диаметр несколько увеличиваю — до 0,45 – 0,5 мм (фото 8: при агрессивном вываживании этого трофея поводок диаметром 0,45 мм оказался щуке не по зубам) и набор силиконовых кембриков (например – от Stonfo) диаметром от 0,3 до 1 мм (фото 9). В данное время я использую флуорокарбон нескольких торговых марок — Berkley Trilene, Sunline Siglon FC и Neckar Nautilus Fluorocarbon.

Берем отрезок такой мононити длиной 500 – 600 мм, с одной стороны делаем так называемую «хирургическую петлю» (Surgeon’s Loop) длиной около 20 – 25 мм. Узел затягиваем постепенно, обильно смачивая его водой. Поступаем так во избежание перегрева материала и ухудшения его рабочих характеристик в месте образования узла. С другой стороны отрезка флуорокарбона также вяжем хирургическую петлю, но уже чуть более длинную, около 30 мм. В общих чертах поводок уже готов, приступаем к его сборке.