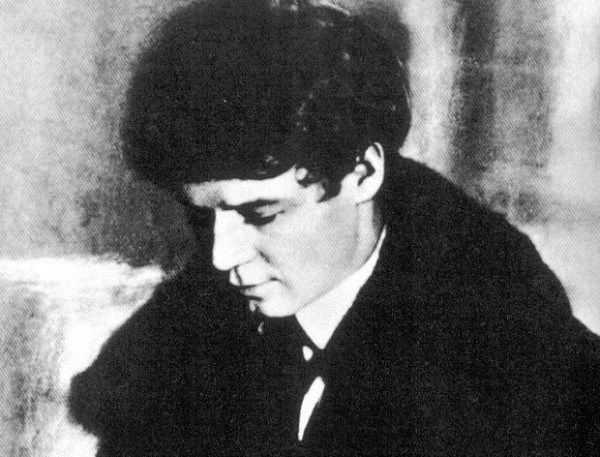

Сергей Есенин. Коломенская грусть

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) — наш рязанский сосед, бывал в Коломне проездом; точные даты посещений неизвестны. Кроме стихотворения из цикла «Преображение», наш город упоминается ещё в ранней поэме «Песнь о Евпатии Коловрате».

Сергей Есенин — классик русской литературы ХХ века, оказавший значительное влияние на развитие отечественной лирики. В пору Серебряного века поначалу развивался в круге «новокрестьянских» поэтов, претендовавших на особое место в литературе, но быстро осознав проблематику современного, уже машинного мира, стал одним из самых глубоких выразителей драмы народнопоэтического сознания (не только крестьянского) в условиях «железного Миргорода», унифицирующий цивилизации.

Обстоятельства смерти Есенина в ленинградской гостинице так и не получили убедительного объяснения и не сводятся к версии о самоубийстве.

* * *

О пашни, пашни, пашни,

Коломенская грусть.

На сердце день вчерашний,

А в сердце светит Русь.

Как птицы, свищут вёрсты

Из-под копыт коня.

И брызжет солнце горстью

Свой дождик на меня.

О край разливов грозных

И тихих вешних сил,

Здесь по заре и звёздам

Я школу проходил.

И мыслил и читал я

По библии ветров,

И пас со мной Исайя

Моих златых коров.

1918

* * *

Задымился вечер, дремлет кот на брусе,

Кто-то помолился: «Господи Исусе».

Полыхают зори, курятся туманы,

Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети,

Где-то мышь скребётся в затворённой клети…

У лесной поляны — в свяслах копны хлеба,

Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росою рощи…

В сердце почивают тишина и мощи.

1912

Королева

Пряный вечер. Гаснут зори.

По траве ползёт туман.

У плетня на косогоре

Забелел твой сарафан.

В чарах звёздного напева

Обомлели тополя.

Знаю, ждёшь ты, королева,

Молодого короля.

Коромыслом серп двурогий

Плавно по небу скользит.

Там, за рощей, по дороге

Раздаётся звон копыт.

Скачет всадник загорелый,

Крепко держит повода.

Увезёт тебя он смело

В чужедальни города.

Пряный вечер. Гаснут зори.

Слышен чёткий храп коня.

Ах, постой на косогоре

Королевой у плетня.

* * *

Шёл Господь пытать людей в любови,

Выходил он нищим на кулижку.

Старый дед на пне сухом, в дуброве,

Жмакал дёснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,

На тропинке, с клюшкою железной,

И подумал: «Вишь, какой убогой —

Знать, от голода качается, болезный».

Подошёл Господь, скрывая скорбь и муку:

Видно, мол, сердца их не разбудишь…

И сказал старик, протягивая руку:

«На, пожуй… маленько крепче будешь».

1914

* * *

Гаснут красные крылья заката,

Тихо дремлют в тумане плетни.

Не тоскуй, моя белая хата,

Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше

Обоймённые синью рога.

Не пошёл я за ней и не вышел

Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.

Эта боль, как и годы, пройдёт.

И уста, и невинную душу

Для другого она бережёт.

Не силён тот, кто радости просит,

Только гордые в силе живут.

А другой изомнёт и забросит,

Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю,

Будет злобно крутить пороша;.

И придёт она к нашему краю

Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,

Примостится со мной у огня.

И спокойно и ласково скажет,

Что ребёнок похож на меня.

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,

Нежная, красивая, была

На закат ты розовый похожа

И, как снег, лучиста и светла.

Зёрна глаз твоих осыпались, завяли,

Имя тонкое растаяло, как звук,

Но остался в складках смятой шали

Запах мёда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,

Как котёнок, моет лапкой рот,

Говор кроткий о тебе я слышу

Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,

Что была ты песня и мечта,

Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —

К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

* * *

Разбуди меня завтра рано,

О моя терпеливая мать!

Я пойду за дорожным курганом

Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще

След широких колёс на лугу.

Треплет ветер под облачной кущей

Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,

Шапку-месяц пригнув под кустом,

И игриво взмахнёт кобылица

Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,

Засвети в нашей горнице свет.

Говорят, что я скоро стану

Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,

Нашу печь, петуха и кров…

И на песни мои прольётся

Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Где ты, где ты, отчий дом,

Гревший спину под бугром?

Синий, синий мой цветок,

Неприхоженный песок.

Где ты, где ты, отчий дом?

За рекой поёт петух.

Там стада стерёг пастух,

И светились из воды

Три далёкие звезды.

За рекой поёт петух.

Время — мельница с крылом —

Опускает за селом

Месяц маятником в рожь

Лить часов незримый дождь.

Время — мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел

В тучах дом мой завертел,

Синий подкосил цветок,

Золотой примял песок,

Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

Вот оно, глупое счастье

С белыми окнами в сад!

По пруду лебедем красным

Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье,

С тенью берёзы в воде!

Галочья стая на крыше

Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,

Там, где калина цветёт,

Нежная девушка в белом

Нежную песню поёт.

Стелется синею рясой

С поля ночной холодок…

Глупое, милое счастье,

Свежая розовость щёк!

1918

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней

Кадящих листвой берёз.

Догорит золотистым пламенем

Из телесного воска свеча,

И луны часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля

Скоро выйдет железный гость.

Злак овсяный, зарёю пролитый,

Соберёт его чёрная горсть.

Не живые, чужие ладони,

Этим песням при вас не жить!

Только будут колосья-кони

О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,

Панихидный справляя пляс.

Скоро, скоро часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый час!

* * *

Мир таинственный, мир мой древний,

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель

Заметалась звенящая жуть.

Здравствуй ты, моя чёрная гибель,

Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город! ты в схватке жестокой

Окрестил нас как падаль и мразь.

Стынет поле в тоске волоокой,

Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,

И легка ей чугунная гать.

Ну, да что же? Ведь нам не впервые

И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колко,

Это песня звериных прав.

…Так охотники травят волка,

Зажимая в тиски облав.

Зверь припал… и из пасмурных недр

Кто-то спустит сейчас курки…

Вдруг прыжок… и двуногого недруга

Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!

Ты не даром даёшься ножу!

Как и ты — я, отвсюду гонимый,

Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,

И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови

Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель

Упаду и зароюсь в снегу…

Всё же песню отмщенья за гибель

Пропоют мне на том берегу.

Волчья метка Сергея Есенина

Одно из свойств поэзии – распознавать невидимое. Выводить его из территории неочевидного и воплощать в очевидное, невысказанное обращать в высказывание. В сокрушительном гуле и безмятежной тишине поэт способен услышать и увидеть то, что согласно логическим законам, казалось бы, произойти не может и не должно. Но происходит там, на другом уровне, где обычный человек слышит лишь сокрушительный гул и безмятежную тишину. Однако способность распознавать невидимое не означает, что поэт более совершенен, нежели человек обычный, не-поэт.

Поэт может быть кротко косноязычен и варварски многословен. Говорить на множестве иностранных языков. Изъясняться на языке ангельском. На бесовском. На птичьем. Понимать язык зверей и говорить на их наречии.

Из всего вышеперечисленного Есенин не владел только иностранными языками, боялся их и нервничал, что не понимает чужую речь. Остальное было ему присуще. Пожалуй, из всего «петроградского периода русской литературы» только он обладал в поэзии обширной «свитой», состоящей из зверей, птиц и насекомых.

«Очень люблю всякое зверье», – говорил он. Но любить животных проще, чем любить человека. И любви этой недостаточно для того, чтобы звери и птицы заговорили внутри текста, зажили своей жизнью. Нужны такие начальные условия для автора, при которых звериный язык словно сам собой научается распознаваться. «Звериных стихов моих грусть я кормил резедой и мятой…» Ребенком его отправляли в поле, мальчиком сажали на лошадей и пускали вскачь, но полевых прогулок и верховой езды недостаточно – нужно и нечто такое, что дается как особый дар, как благодать, но как благодать и отнимается.

Сергей Есенин (во втором ряду справа) с односельчанами. 1909 или 1910 год

Наталья Крандиевская-Толстая так вспоминает знакомство с Есениным у себя в доме:

«На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и всё в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное». (Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. Л., 1977)

Во время другой встречи, как пишет Илья Шнейдер, по дороге шло коровье стадо. Есенин оживился и сказал: «Коровы. А вот если бы не было коров? Россия и без коров? Ну, нет. Без коров нет деревни. А без деревни нельзя представить себе Россию». (Шнейдер И. Встречи с Есениным. М., 1974)

Россию начала XX века на самом деле сложно представить без деревни, в которой и «золотая бревенчатая изба», и воловий глаз, гудение и клокотание крестьянской живности.

Если составить словарь – бестиарий живых существ, обитающих в поэзии Есенина, объем его получился бы весьма обширный. Животные домашние и дикие, птицы лесные, полевые и болотные, насекомые приятные и неприятные.

Поэту не затруднительно понимание своих героев, ему хорошо знакома их жизнь. Иногда кажется, что это не он, а они – птицы и звери – избрали его для себя. Зверье в поэтическом тексте Есенина живет своей жизнью. Или мерцает метафорами, соединяясь в причудливый орнамент поэтического языка.

Ключевые, центральные, знаковые герои – конь, собака, корова и кошка – олицетворяют прочный крестьянский быт. Эпизодичные персонажи – верблюд, носорог, росомаха, гориллы, сотни других – несут каждый свое значение, свой смысл, закодированный шифр в повествовании.

Есть, если можно так сказать, и статисты, роль которых выполняет всевозможная нечисть – черти, клопы и тараканы, тесно вплетенные в пазы деревенского уклада. С запечными тараканами и сверчками ассоциируется у поэта народ «нечесаной Руси», стоящий пред распахивающимися вратами новой жизни. Эта новая жизнь то влечет, то отталкивает поэта, задержавшегося на краю…

Сергей Есенин. 1922 год

Чем больнее, тем звонче,

то здесь, то там,

я с собой не покончу,

Одним из сквозных образов у Есенина является образ волка, любимого зверя поэта. Образ этот сложный, противоречивый («О, привет тебе, зверь мой любимый!»), хотя и не так часто встречающийся, как конь или собака. Он словно впитывает в себя умонастроения поэта, является его альтер эго. Волчья метка – это подсознание, неартикулируемая душевная неустроенность, духовная тревога. Пульсирует она в поэзии, как синяя жилка на виске, обозначающая нервное напряжение, которое скрыто в обыденной жизни.

Внешние исторические события и особенности характера (вспыльчивость, любовь к самолюбованию, гипертрофированное тщеславие) обостряли эту волчью метку как особый звериный нерв, драматическое чутье. Чувствительность волка – одно из важных свойств зверя. Волк способен предвещать события, чуять приближение беды:

Если волк на звезду завыл –

Значит, небо тучами изглодано.

Поэт на фоне изглоданного тучами неба – характерная композиция для литературы начала прошлого века. Озлобленные волки под таким небом несут не только разрушительное, хтоническое, но и сопротивляющее начало:

Стая туч твоих, по-волчьи лающих,

Словно стая злющих волков,

Всех зовущих и всех дерзающих

Прободала копьем клыков.

Мы видим широкий диапазон – от враждебного до мученического, героического.

В мировой литературе образ волка также двоякий. Светлый волк как аллегория утреннего солнца (у древних греков) и темный волк – проявление бесовства, колдовства (в особенности во времена средневековья, где волк являлся символом ереси). Волчья метка вмещает в себя низкое и высокое. Хитрость, жадность, озлобление, грубость, коварство с одной стороны, и заботу, благородство, бесстрашие – с другой. Волк живет в экстремальных условиях, в состоянии напряжения, в готовности к действию, к последней схватке:

Как и ты, я всегда наготове,

И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови

Мой последний смертельный прыжок…

Непредсказуемость волка может быть опасна. В бытовании волк (как индивид) и человек (как некое социальное сообщество) находятся в состоянии конфликта интересов, и борьба на поражение неизбежна. В параллели «волк – человек» надо прочитывать «человек – социум». Социум давит на человека, преследует, вылавливает его, вовлекает в свои сети, подминает под себя. Не случайно значительное место в творчестве Есенина занимает охота на волков:

Так охотники травят волка,

зажимая в тиски облав.

Тема травли волков лейтмотивом присутствует и в повести «Яр». Собственно, она и начинается с «волчьего присутствия»: «По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу». Поединок на какое-то время смешивает человека и волка, принуждает посоловелые глаза охотников «играть волчьими огоньками». Но социум побеждает – убитые вожак-волк и веснянка-волчиха с дымом взвиваются кверху, впоследствии проданные (характерная деталь) «за четвертину».

Присутствие «волчьей метки» мы находим и в поэме «Егорий», которую Есенин нигде не публиковал. Сюжет поэмы краток: Егорий собирает белых волков с тревожной вестью – он сообщает им о приближении врага и призывает к защите и сопротивлению, убеждая волков бороться против агрессии человеческого зла. Поэма короткая, на полторы страницы. Волки собирают суд и соглашаются на расправу. В финальной сцене всадник Егорий предстает на коне с длинной пикой, и «дрожит земля от крика волчьих голосов».

Христианские мотивы в этой поэме очевидны. Волки отстаивают право на свой дом. Егорий (одно из имен святого Георгия) в поэме выступает как звериный (волчий) пастырь. По преданию, Егорий обходил леса и поля, кликал волков в условленном месте и отдавал им наказы (есть народная поговорка: «Что у волка в зубах – то Егорий дал»). Любопытен факт, что в текстах духовных народных песен святой Георгий перед тем, как укротить змея, крестит волков.

Белые волки у Есенина – это ратное войско, восстающее против чуждой захватнической силы. Белый цвет – цвет ангельский, он говорит о мире и покое, вечности и устремленности к простоте, к возвышенному. В мифологии белый волк является царем леса, хозяином зверей. Есенинская двусторонняя волчья метка в этом тексте более чем красноречива. Это тот белый волк, который существовал, прячась в его сознании наравне с «волком лиловым», опасным, вдрызг ломающим, принуждающим страдать, кликушествующим, покоряющим. Таков он, Есенин.

Впрочем, говорить о поэте следует уважительно, по имени-отчеству: Сергей Александрович.

Там, где обычный человек слышит только сокрушительный гул или безмятежную тишину, вы слышите то, что, согласно логическим законам, слышать не должно. Различаете видимое среди невидимого, выводите очевидное из неочевидного. Распознаёте язык птичий, ангельский и звериный.

В этом, Сергей Александрович, ваша волчья метка.