- История охоты

- Охота в древности

- Средневековая охота

- Настоящее время

- Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

- Древний вид охоты

- Охота

- Содержание

- Виды, способы, приемы и орудия охоты

- Промысловая дичь

- История

- Охота в древнее время

- Средневековье

- Новое время

- Охота на Руси

- Промысловая охота

- Любительская охота

- Охота в СССР

- Законодательство об охоте

- Критика охоты

- Аргументы против спортивной охоты

- Аргументы в пользу спортивной охоты

- Регулирование охоты

- Промысловая охота и рыболовство

- Орудия, тактика

- История (в разных странах)

- Законодательное регулирование

- Опасности охоты

- Телеканалы об охоте

- Компьютерные игры об охоте

- Примечания

- См. также

- Ссылки

- Смотреть что такое «Охота» в других словарях:

История охоты

Охота в древности

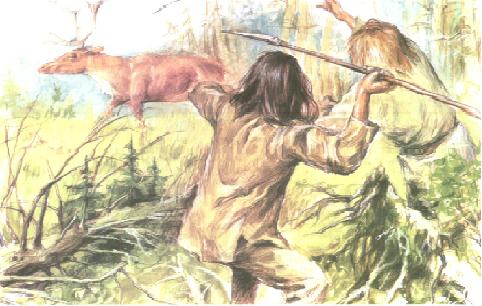

Как уже говорилось в этот период охота является основным способом добычи пищи для подавляющего большинства людей. И хотя со временем развитие сельского хозяйства все же потеснило охоту, отодвинув ее на второй план, охота не потеряла своей актуальности. В первую очередь это конечно связанно с силой врожденных инстинктов древних людей, у которых как говорится охота была в крови. Охота в этот период не имела никаких ограничений. Каждый мог охотится там, где ему хочется и на кого хочется. В некоторых частях земного шара такой уклад сохранился вплоть до двадцатого века (например Сибирь, Северная Африка).

Время нижнего палеолита (примерно 450 000 лет назад) характеризуется крайне низким уровнем орудий труда и охоты. Для охоты использовались в основном дубины, рогатины, большие куски камней. Нередко применялся стиль охоты, когда добыча заганялась на обрыв, упав с которого разбивалась и погибала. В качестве добычи чаще всего выступали крупные животные — слоны, антилопы, бизоны. В некоторых регионах охотились на мамонтов. Как правило в охоте принимало участие большое количество людей. В этот период развитие охотничьего инвентаря шло крайне медленно, но со временем простой камень сменился заостренным, а затем острые камни стали закреплять на концах дубин как наконечники.

Средний палеолит (100 000 лет назад) — эпоха большого оледенения. Животные начинают расселяться и приспосабливаться к суровому климату Ледникового периода. Этот период связан с большим прорывом в эволюции орудий труда и охоты человека. Появляются первые копья с наконечниками из острых кремневых пластин или рогов животных. Кроме того тонкие сколы кремневых пород начинают применяться как ножи для разделки добычи. Увеличивается количество и разнообразие животных на которых можно охотиться. Повышение качества охотничьих приспособлений позволило охотиться

Во времена верхнего палеолита (40 000 лет назад) шло постоянное развитие как способов так и орудий охоты. Все чаще в качестве добычи начинают выступать небольшие животные — песцы, зайцы, сурки. Это связано с появление гарпунов, наконечники которых имели зубцы и были идеально приспособлены для охоты на мелкую живность. Примерно 15 000 лет назад на планете началось постепенное потепление, что вынудило животных вновь приспосабливаться, но на этот раз к теплому климату. Тяжелее всего пришлось крупным травоядным животным. Их численность начала снижаться, а некоторые виды и вовсе вымерли.В это время в распоряжении охотников появляются первые луки, а также различные капканы и ловушки. Производительность охотников резко возросла, что позволило начать запасать мясо впрок, а также проводить отлов молодняка с последующим одомашниванием. Это в свою очередь дало толчок развитию скотоводство, тем самым отодвигая охоту и рыболовство на третий план, после земледелия и скотоводства.

Средневековая охота

Постепенный переход кочевых племен к оседлой жизни привел к возникновению крупных поселений. А так как в ходе постоянной охоты количество дичи вблизи таких поселений значительно снижалось, то главы поселений запрещали людям из других поселений охотиться в этих местах. К примеру в средневековой Европе такие запреты впервые были озвучены каролингскими королями, примеру которых вскоре последовали почти все европейские землевладельцы. Так зародилось исключительное право охоты. Последующее развитие феодализма привело к тому, что охота стала достоянием только выходцев из знати, а крестьяне потеряли право заниматься ей даже на тех землях, которые принадлежали им. Третьим периодом права на охоту является повяление охотничьей регалии — все права на охоту передавались государству, независимо от того, кому принадлежали земли. Государство начинает издавать законы об охоте и регулировать ее. Высшие сословия получали право на охоту по специальному королевскому разрешению, выдаваемого за плату или особые заслуги.

Настоящее время

В конце XVIII – начале XIX веков произошло падение феодального строя и охота вновь была признана свободным занятием. Право охоты вновь стало одной из частей земельной собственности. Но при этом стоит отметить, что охота все равно регулируется государством, так как отсутсвие контроля за охотой может нанести серьезный вред народному хозяйству, а также поставить под угрозу полного истребления некоторые отдельные виды животных и птиц.

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Древний вид охоты

Справедливости ради нужно сказать, что снасти, изобретенные древним человеком, мало изменились в наши дни. Конечно, они изящнее и совершеннее, но принцип, заложенный изначально, остался неизменным. Самая древняя удочка выглядела просто. К палке приматывался на леске из жил животных костяной крючок.

Но не только с помощью удочки происходила рыбалка. В некоторых отдаленных местах планеты до сих пор некоторые народы используют древние способы ловли рыбы. Среди древних видов инструментов для рыбалки называют обычно сети, мордушку, удочку. Также известны методы ловли рыбы острогой, багрилками, гарпуном и им подобные.

Здесь нет каких-то секретов и навыков, которые не смог бы освоить современный человек. Да, рыба сегодня немного другая, более пугливая что ли. А вот методы древних людей испробовать может каждый и в наше время. Не случайно подводная рыбалка с помощью гарпуна считается даже видом спорта. Здесь требуются такие качества как выносливость, терпение, расчетливость и конечно удача.

То, что для древних людей и даже для современников средних веков было традиционным видом рыбалки, для людей 21 века является развлечением. С помощью гарпуна наши предки ловили исключительно большую рыбу. Многие историки сомневались в том, что на Руси этот метод вообще мог существовать, забывая о том, что полноводных водоемов в нашей стране достаточно много. А значит, и подводная рыбалка тоже имела место. Крупная рыба тогда, как впрочем, и сейчас это привлекательная добыча.

Рыбалка с помощью сетей и мордушек считается варварской и она запрещена. Конечно, эти способы рыбалки могут принести сразу много рыбы. Когда основной рацион питания состоял на половину, а то и больше, из рыбы это было оправдано. Но сегодня человек редко рыбачит с целью прокормиться. Скорее он удовлетворяет собственный азарт, а это уже совсем другое дело.

Было время, когда Русичи прикрепляли к лодке драги и трапы. Лодка двигалась по воде, а рыба в это время заплывала в ловушки. Подобный метод сегодня используют в Британии. Там сети прикрепляются к парусным судам. Но не будем говорить о рыбалке в промышленных масштабах. У нее другие цели и задачи.

Современный рыбак — это охотник, который не кровожаден и не агрессивен. Он ловит рыбу, чтобы лишний раз доказать себе, что не утратил навыка общения с природой и вкуса к свободе.

Охота

Охота — промысел или развлечение, состоящие в поиске, выслеживании, преследовании и добыче (то есть поимке или умерщвлении) некоторых видов диких животных.

Промысловая охота служит для того, чтобы воспользоваться продуктами животного происхождения (мясом, жиром, мехом, кожей, костью, рогом, пухом, пером и проч.) [1] . Её целью может быть также уничтожение опасных, вредных либо чрезмерно расплодившихся животных [2] . К охоте относится и отлов животных живыми для разведения, расселения в другой местности, для использования в цирках и зоопарках, для научных исследований и т. п. [3]

В первобытном обществе целью охоты могло также быть исполнение каких-либо обрядов и ритуалов.

Содержание

Виды, способы, приемы и орудия охоты

- Охота промысловая и любительская.

- Охота без средств передвижения и с ними: с верховых животных (лошадей, слонов), с повозок, автомобилей, поездов, судов, воздушных судов.

- Охота на равнине, в лесу, на болотах, на воде, под водой, в воздухе, норная.

- Охота в одиночку и организованными группами охотников.

- Охота из засады, охота-преследование, облавная и загонная охота.

- Охота с копьем, рогатиной, острогой, луком и стрелами, пращой, огнестрельным оружием.

- Охота при помощи специально обученных охотничьих животных (ловчих птиц, собак, хорьков, гепардов), в том числе травля.

- Использование приманок, манков, подсадных животных.

- Ловля сетями, ловушками, силками, западнями, клетками, капканами, самострелами.

- Фотоохота — фото- и киносъёмка животных в их естественной среде обитания.

Промысловая дичь

- сухопутные млекопитающие

- крупные охотничье-промысловые животные

- красная дичь: олень, серна, лань

- черная дичь: кабан, лось

- дикие бараны, муфлоны

- антилопа, газель

- бизон, зубр, гаур

- Дикий бык, бантенг, як, гайял, буйвол, овцебык

- зебу

- горный козел, тур

- крупные хищники

- лев, пума

- тигр, леопард, пантера, ягуар

- гиена, шакал, койот

- волк

- медведь

- слон, гиппопотам, носорог, жирафа, дикая лошадь, зебра, окапи

- мелкие охотничье-промысловые животные

- заяц, дикий кролик

- бобр

- мелкие хищники

- лиса

- барсук

- выдра

- дикий кот, рысь

- куница, хорек, ласка, соболь, норка

- крупные охотничье-промысловые животные

- пернатая дичь

- бекас, дупель, кроншнеп, вальдшнеп

- перепел, коростель

- фазан, глухарь

- тетерев, куропатка, индейка, рябчик

- мелкая пернатая дичь

- дрозд

- жаворонок

- конек

- овсянка

- водяная птица

- голенастые

- бекас

- ржанка

- чибис

- турухтан

- кулик, кроншнеп, шилоклювка

- цапля, журавль, аист, дрофа

- коростель, водяная курочка

- водоплавающие

- утка, шилохвость, свиязь

- нырок, гага

- чирок

- дикий гусь

- дикий лебедь

- черная водяная курочка, казарка

- крохаль

- гагара

- морские птицы

- чайка, морская ласточка

- пингвин, кайра, гагарка

- баклан, пеликан

- голенастые

- хищные птицы

- орёл, гриф, лунь

- сокол, ястреб

- сова, филин

- сорока, сойка, ворон, ворона

- прочие птицы

- дикий голубь, горлица

- морские животные

- морж

- тюлень

- пресмыкающиеся

- крокодил, аллигатор

- черепаха

История

Человек занимался охотой с доисторических времен. С развитием человеческого общества менялись способы и цели охоты. В первобытном обществе охота была одним из основных источников пищи, а также была частью обрядов и ритуалов. Далее развились различные виды охотничьих забав, охота стала развлечением аристократов. В настоящее время существует большое количество охотничьих организаций, а изготовление и продажа охотничьего инвентаря является бизнесом.

Охота в древнее время

В первом периоде своего развития охота была главным источником пропитания многих народов; затем по мере открытия новых источников существования, а также по мере истребления опасных для жизни и скотоводства хищных зверей охота постепенно отходит на второй план, оставаясь, однако, по силе привычки и врождённой наследственной потребности одним из главных удовольствий.

В том и другом случае охота не подлежала никакому ограничению, и всякий мог охотиться, когда, где и как ему угодно. В начале XX века охота сохраняла подобный характер, например, в Сибири, в британских владениях Северной Африки, на берегах Ла-Платы и т. п.

В нижнем палеолите (450—500 тыс. лет назад) основными орудиями добывания зверей являлись крупные куски камня, дубины, рогатины, также загоняли зверей на обрывы, откуда они срывались и разбивались. Добычей были крупные животные — слоны, антилопы, бизоны и др., для отдельных мест — мамонты. Использовались, коллективные облавы или загоны с большим количеством участников. Каменные орудия постепенно совершенствовались в течение многих тысячелетий: от простых камней к острым, от них к наконечникам. [4]

В среднем палеолите (40-100 тыс. лет назад), во время оледенения, звери широко расселялись и приспосабливались к холодному климату, в это время человек научился делать орудия охоты из сколотых пластин, рогов, появляются копья с кремневыми и костяными наконечниками, острые пластины (сколы) используются в качестве «ножей» при разделке туш зверя [5]

Состав добычи охотников расширяется. В связи с совершенствованием орудий добычи появляется возможность индивидуальной охоты или с небольшим числом участников — на переправах, по глубокому снегу, при скоплении зверей на зимовках. Предполагают, что хищнический характер охоты в это время является одной из причин сокращения численности, а затем и исчезновения таких видов животных как волосатый носорог, мамонт и др. [6] [7]

В верхнем палеолите (10-40 тыс. лет назад) происходило дальнейшее совершенствование орудий и способов охоты, появляются в добыче мелкие животные (песцы, зайцы), в костных остатках все же преобладают кости лошади, мамонта, оленя, бурого медведя, но редко — кости шерстистого носорога, тура, бизона, пещерного льва. В это время (конец периода) появляются гарпуны с наконечниками из кости с одним и двумя зубцами, что позволяло добывать и мелких животных зайца, песца, сурка, белую куропатку и др.), мелкие животные приобретают хозяйственное значение [4] .

В конце этого периода (10-15 тыс. лет назад) началось потепление, для крупных травоядных животных условия ухудшаются, численность их снижается, а некоторые виды исчезают. Основными видами охотничьих животных становятся куланы, лоси, косули, кабаны и др., из более мелких — зайцы, бобры и др., орудия охоты совершенствуются. Появляются лук, стрелы, самоловы, что явилось огромным завоеванием людей, это резко повысило производительность труда. Появилась возможность создания запасов мяса (сушеного, вяленого). Это позволило определенной части людей заниматься скотоводством, земледелием или изготовлением орудий труда. Отлов диких зверей с помощью ям и их передержкой (молодняка) привели к последующему одомашниванию животных, скотоводству [6] .

С появлением бронзовых орудий (около 3 тысяч лет назад) в степных районах развивались скотоводство и земледелие, а охота и рыболовство стали вспомогательными, в лесных же районах севера и востока России охота и рыболовство оставались одними из главных занятий населения.

Средневековье

По мере того, как племена становились оседлыми, возникали более крупные центры поселения. Вследствие постоянной охоты дичь возле таких центров заметно уменьшалась в количестве, и местные землевладельцы ввиду личных удобств стали запрещать другим охотиться на своих землях. В Западной Европе начало таким запретам было положено каролингскими королями; примеру их скоро последовали и многие частные лица. Отсюда возникло исключительное право охоты, характеризующее второй период. См. также: Королевский лес. С развитием феодальных понятий охота отделяется от поземельного владения и делается достоянием одних высших классов общества; крестьянское население лишается права охоты даже на своих землях. Из ленных отношений возникла к концу Средних веков охотничья регалия, то есть преимущественное право государства на охоту, лежащая в основании третьего периода права охоты.

В это время, не обращая внимания на право поземельной собственности, правительство издает законы об охоте и регулирует управление ею в интересах как казны, так и народного хозяйства; но и при таком порядке занятие охотой в силу обычая или специального королевского разрешения, выдаваемого за плату, предоставляется высшим сословиям. Охотничья регалия, повлекшая за собой развитие охотничьих сервитутов, барщин и служб, тяжело и разорительно отзывалась на крестьянском населении.

Новое время

С падением феодального строя в конце XVIII века охота была признана свободным занятием, а право охоты — составной частью права поземельной собственности. Но так как полная свобода охоты как промысла и спорта повлекла бы за собой значительный вред для всего народного хозяйства, и поставила бы под угрозу существование многих видов животных, то современные государства выработали целый ряд мер, регулирующих охоту и положивших начало четвёртому, современному, периоду свободной охоты с государственным высшим над ней надзором.

Охота на Руси

Как отмечает Н. И. Кутепов в книге Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси впервые исторические известия о народах, живших в пределах нынешней России, характеризуют их как охотников. Во времена Геродота(V век до н. э.) в пределах Южной России жили скифы и сарматы, народ кочевой, которому звероловство доставляло пищу и одежду, столь необходимую в холодном климате. В юго-восточной степной полосе (в пределах нынешних Воронежской, Саратовской, Симбирской и других губерний) жили вудины; «за степью, поворотя более к востоку (то есть в приуральском пространстве), обитали фиссагеты, народ многочисленный и особый, питающийся звериною ловлей; по смежности с ними жили иирки, тоже звероловы». Описывая быт этих народов, Геродот замечает, что все они занимались охотой: «Высмотрев зверя с вершины какого-либо дерева, они пускают в него стрелу, а потом, вскочив на коня, преследуют его с помощью собаки» [8] . Арабские писатели Ибн Хордадбех и Ибн-Хаукаль говорят об обширной торговле пушным товаром, которую жители Руси вели на Румском (Черном или Средиземном) море [8] .

По мнению Дементьева В. И., автора учебного пособия «Основы охотоведения» и сайта «Российский пушной портал», до XVI века Россия являлась по существу единственной страной в мире, поставлявшей пушнину на международный рынок [6] [9] . Согласно это точке зрения, охота на древней Руси имела весьма важное и широкое распространение. Это связано с хорошими охотничьими ресурсами и навыками населения, обширностью территории и разнообразием условий и видов животных. Согласно данным сайта «Русской Охоты» продукция охоты составляла значительную долю в экономике страны, основную часть занимала промысловая охота, хотя была развита и спортивная [4] [10] .

Промысловая охота

Наибольшую ценностью является пушнина, как один из главных экспортных товаров. Главные экспортные виды: шкурки соболя, белки, бобра и куницы [8] .

До XV века большая часть пушнины добывалась в западной части страны. Бобры и куницы добывались большей частью в лесостепи и полосе широколиственных лесов, численность их здесь была высокой. Стоимость шкуры бобра в то время равнялась стоимости одной — двух рабочих лошадей или двух — четырех коров. Бобры добывались с помощью капканов и «бобровых псов». Стоимость такой собаки приравнивалась к стоимости коровы. При охоте на белку и куницу применялись другие специальные собаки — «узлайники» (лайки сегодня), которые ценились выше бобровых псов — до 4-х рабочих лошадей за собаку [11] .

Большое значение в жизни людей на Руси имела охота на диких копытных — лося, благородного оленя, косулю, тура, зубра, сайгака, дикую лошадь. Мясо этих животных заготавливалось в Средние века и для нужд армии: перед походами проводились массовые охоты на крупных копытных с целью заготовки мяса. Отлавливались в большом количестве с помощью сетей и птицы вплоть до лебедей, в меньшей степени охотились на птиц с ловчими птицами. В те времена охота в Московии имела важное значение, бобры и выдры были здесь обычными животными до начала XVIII века По мере вырубки лесных площадей и смены древостоев создавались благоприятные условия для других животных — лося, зайца, лисицы, тетерева и др. Высокая численность лосей определяла важность лосиного промысла, добывали их преимущественно с помощью ловчих ям (других копытных тоже) в лесной и частично лесостепной зонах, вплоть до советского периода, когда применение такого способа добычи было запрещено. По сведениям очевидцев в Москву из Смоленщины в XVII веке шли обозы с битыми лосями. В XVII веке на Руси птичьи стрелки платили оброк в виде дичи (например, в год один стрелок должен был поставить «сто тетеревей, пятьдесят рябей, пятьдесят утят, десять гусей, четыре лебедя, четыре цапели, по 2 журавля»). Лучшие охотничьи угодья принадлежали князьям и крупным феодалам. Охота для населения в их имениях запрещалась, нарушение запрета строго каралось. В 1686 г. Петр I объявил указ о запрете охоты в окрестностях Москвы. В других угодьях население Руси имело возможность заниматься охотой, пчеловодством и рыболовством, чего не было в Западной Европе. Как обязательная повинность крестьян — привлечение их в качестве загонщиков при охоте князей на волков и медведей [8] .

В восточных районах природные условия были другими, поэтому и охота носила иной характер. В Предуралье, например, было много куницы и мало бобра, поэтому ясак платили здесь куницами и медом. В Заволжье, Предуралье и лесостепи Зауралья было так много косули, что один крестьянин заготовлял до 1000 штук в год. Наибольший интерес представляли северо-восточные районы европейской части России, особенно Сибирь, как богатейшие охотничьи угодья, где были сосредоточены основные ресурсы белки и соболя. Однако эти районы долго не были освоены русскими, в основном потому, что до определенного времени экспорт русской пушнины в соседние страны имел ограниченные размеры и удовлетворялся за счет пушнины с европейской части страны [4] .

Освоение этих угодий в целях торговли пушниной с западными странами было начато новгородцами в XI в, когда они быстро освоили угодья Печорского края, а в XIII в. и северо-восточное Зауралье (Югру). Сюда новгородцы ходили не только «лесовати» белку и соболя, но и собирать дань пушниной с местного населения или выменивать пушнину на железные изделия. С падением Новгорода в 1478 г. освоение этих районов русскими до XVI в. шло медленно. И только со 2-й половины XVI в., когда через Архангельск открылась торговля с Западом, а через Астрахань — со Средней Азией, возник неограниченный спрос на русскую пушнину, особенно на белку и соболя, открылась торговля русской пушниной на Лейпцигской ярмарке, скупщики пушнины быстро проникли на север и в Сибирь до Оби [12] .

Высокие цены на пушнину ускорили завоевание Сибири и освоение богатейших охотничьих угодий на Востоке (поход Ермака, 1580 г.). С покоренных народов собиралась дань «со всякого человека по соболю». Стремление к пушным богатствам Сибири русских промышленников было столь велико, что в конце XVI в. они достигли среднего и нижнего течения Оби, а к концу первой половины XVII в. берегов Тихого океана. За соболем и белкой в Сибирь ходили артели «своеужиников» (шли на промысел со своим снаряжением) и ватаги «покручеников» (за счет предпринимателя «на хозяйских харчах»). С покручениками (до 30-40 человек в ватаге) промышленник заключал кабальную сделку на один-два и более лет, по которой первый должен был до 2/3 добытой пушнины сдать промышленнику (хозяину) Часто ватаги полностью или частично погибали по разным причинам [4] .

Настойчивое преследование соболя с широким применением таких орудий лова как обмет, кулемы, капканы привело к истреблению его в ряде мест уже в начале XVIII в. Освоение охотугодий Сибири способствовало накоплению пушнины в казне и в начале XVII в. государство монополизировало торговлю наиболее дорогими ее видами: голубыми песцами, черно-бурыми лисицами. Дорожные заставы отбирали такую пушнину у промышленников, с выплатой за нее денег в казну поступала также пушнина в виде ясака с населения и подорожных сборов (десятиной платы), получаемых дорожными заставами. Таким образом, в кладовые государства поступало ежегодно до 200 тыс. соболей и до 10 тыс. черно-бурых лисиц [8] . Накопление значительных запасов пушнины позволило государству торговать не только с западными странами и Средней Азией, но и начиная с 1689 г. и с Китаем. С последним торговля продолжалась 60 лет в пограничном городе Кяхте. После этого времени торговля пушниной с Китаем резко сокращается и заменяется сукном, товаром более дешевым [4] .

С 1762 г. в связи с отменой государственной монополии на пушнину развивается торговля пушниной и внутри страны. Основными центрами такой торговли становятся знаменитые ярмарки — Колымская (г. Якутск), Ирбитская (г. Ирбит), Новгородская. Одновременно увеличивается экспорт пушнины в западные страны до 20-х гг. XIX в. пушнина занимала первое место в русском экспорте. С половины XIX в. главными покупателями нашей пушнины стали западные страны — Германия, Франция и Англия, где она поступала на мехообрабатывающие фабрики Лейпцига, Парижа и др. городов. В 1913 г. вывоз пушнины в эти страны составил 26 млн руб., из нее в Германию — 71 %, Англию — 7,5 % [4] .

Но отмена государственной монополии на торговлю пушниной и допуск к скупке пушнины иностранцев привели и к отрицательным последствиям: ажиотажу между скупщиками, хищническому истреблению наиболее ценных зверей, ограблению местного населения (платили в 4-5 раз меньше, чем стоила шкурка на ярмарке), скупке невыходной пушнины и др. Добыча охотничьих животных (зверей и птиц) не ограничивалась ни способами, ни сроками. Птицы массами истреблялись в местах зимовок, тысячами уничтожались линные утки и гуси. Так за один раз сетями отловили около 2400 линных гусей. Широко практиковался сбор яиц (до 20 млн в год). Уничтожались гнезда птиц и во время палов. Все это вело к оскудению охотничьих угодий, к обнищанию отдельных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [8] .

Хищническое уничтожение охотничьей фауны за последние 200—300 лет привело или к полному истреблению некоторых видов (зубр, дикая лошадь, стеллерова корова и др.) или к сохранению их только в труднодоступных отдаленных местах (снежный баран, барс и др.). Многие ценные виды находились на грани исчезновения (бобр, соболь, калан и др.), некоторые виды были почти истреблены (лось во многих местах). На сокращение численности многих животных повлияло не только их хищническое истребление, но и изменение угодий в отрицательную сторону за счет вырубания лесов, лесных пожаров, освоения лесов под сельское хозяйство, распашки целинных земель, увеличения плотности населения в ранее слабообжитых районах и др [4] .

Любительская охота

В России имела богатую историю по сравнению с другими странами и по формам, и по содержанию, и по размаху. Можно выделить следующие виды такой охоты на Руси в разные периоды (здесь и далее по А. Г. Клюшеву [4] и Н. И. Кутепову [8] ).

Охота с ловчими птицами

Считается наиболее древней. Указания о возникновении охоты с ловчими птицами (соколами, ястребами, орлами-беркутами) в России относятся к XI в. Она пришла к нам из стран Юго-Востока и Малой Азии, а возникла в Индии В частности, монгольские феодалы обставляли эту охоту с особой пышностью как признак богатства, силы и могущества. У нас тоже эта охота являлась привилегией царского двора и князей. Наиболее распространенной была охота с соколами, для подъема птицы в воздух использовались подсокольи собаки. Наивысшего развития охота с ловчими птицами достигла в XVII в. при царе Алексее Михайловиче, [13] хотя у князя Олега в Киеве (XI в.) тоже был соколий двор. Сокола для царского двора отлавливались специальными охотниками. Соколиная охота на Руси имела не только спортивное значение, но часто являлась и средством для налаживания добрососедских отношений: в соседние страны сокола посылались в качестве подарков Распалась охота с ловчими птицами в начале второй половины XVIII в. с появлением охотничьего оружия и стрельбы дробью.

Псовая охота

Являлась барской охотой, забавой крупных помещиков. Она возникла в России после взятия Казани, была заимствована от князьков-татар. Наибольшее развитие она получила в период крепостного права Многие помещики содержали десятки и сотни собак, много лошадей для охоты, обслуживающий персонал. На собак меняли людей, отдельные семьи, вытаптывали посевы крестьян во время охоты. Для подобного вида охоты нужны были собаки 2-х пород — гончие и борзые. Гончие, найдя зверя, с лаем выгоняли его на открытое место, а конные охотники борзыми травили его (лисицу, зайца-русака, держали волка до подъезда охотников). Борзые должны были обладать большой скоростью бега. Першинская охота, как самая известная, имела 250 собак, 87 лошадей, 78 человек прислуги, стоимость ее содержания составляла около 100 тыс. рублей (по ценам 1970 г.), в среднем на собаку в год добывалось 1,5 зверя Распад псовой охоты связан с разорением дворян и развитием ружейной охоты (середина XIX в.), а особенно быстро это произошло после отмены крепостного права в 1861 г., хотя отдельные охоты сохранились (до 100 охот) до 1909—1917 гг. Окончательно псовая охота в России прекратила свое существование после революции.

Ружейная охота

Своим началом имеет XV в., но в широких масштабах она стала возможной только после изобретения дроби и картечи в конце XV в. Появился этот вид охоты на Западе в развитых в промышленном отношении странах. В России добыча птиц с помощью огнестрельного оружия стала применяться в конце XVII в., а лук и стрелы потеряли свое значение. В середине XVIII в. ружейной охотой занимались в основном люди среднего сословия и крепостные стрелки, поставлявшие дичь к царскому столу и знати. Более широкое распространение ружейная охота в России получила в начале XIX в. после улучшения контактов со странами Западной Европы. Этот вид охоты получил широкое распространение по сравнению с соколиной и псовой охотами прежде всего из-за своей дешевизны и большей эффективности, с помощью ружья добывали не только зверя и птицу, но и рыб, как писал С. Т. Аксаков в своих «Записках ружейного охотника», Ружейная охота способствовала накоплению знаний о животных, местах их обитания, поведения и др. Охота нашла отражение в творчестве писателей, поэтов, художников (Толстой, Аксаков, Некрасов, Бунин, Левитан и др.), способствовала появлению крупных исследователей фауны, охотничьего дела (Северцев, Пржевальский, Житков, Бутурлин и др.).

Широкое распространение ружейной охоты среди населения привело к объединению охотников сначала в крупных центрах, затем и в губерниях: в 1859 г. создается Московское общество охоты, в 1872 г. — Московское императорское общество размножения охотничьих животных и правильной охоты, которое уже в 1911 году имело 53 отделения на местах. Оно приняло участие в разработке первого закона об охоте 1892 г., содействовало охране полезных животных, проводило борьбу с волком, другими вредными хищниками.

В 1898 г. в целях объединения охотников России созывается 1-й Всероссийский съезд охотников (на нем еще было деление на псовых и ружейных охотников), в 1909 г. созывается 2-й Всероссийский съезд с более широким представительством охотников — любителей и профессионалов, на нем принято решение об организации постоянного Всероссийского союза охотников, но осуществить его на практике не удалось. На этом съезде критиковался проект нового закона об охоте закона 1892 года, разрешавшего охоту круглый год на хищных зверей: лисицу песца, горностая, хорька, выдру, а также на белку. Отмечаются и положительные сдвиги в это время: изучение охотничьего хозяйства России, запрет на добычу соболя, организация соболиных заповедников, создание школы охотоведения Силантьевым и др.

Охота в СССР

В СССР промысловая охота была распространена преимущественно в РСФСР (как в европейской, так и в азиатской части). По добыче пушнины Советский Союз занимал первое место в мире. Также существовала спортивная охота. Проводились широкие мероприятия по организации охотничьего хозяйства, правильной эксплуатации охотничьего фонда (диких зверей и птиц), его увеличения и улучшения. Охота регламентировалась специальным законом и правилами. Существовали органы государственной охотничьей инспекции и добровольные охотничьи общества, и занятие охотой допускалось только при разрешении от этих организаций в виде специального удостоверения — охотничьего билета.

Законодательство об охоте

В большинстве стран порядок проведения охоты регулируется законодательством, целью которого является не допустить бесконтрольное уничтожение диких животных и обеспечить безопасность окружающих. Несмотря на меры предосторожности, охота сопряжена с несчастными случаями. Некоторые из них с участием известных людей приобрели широкую огласку. Известны также случаи убийства на охоте. Охота, нарушающая законодательство, квалифицируется как браконьерство.

Современное законодательство об охоте цивилизованных стран преследует следующие цели: нормирование добычи полезной дичи в интересах её сохранения, «контроль за популяцией» (истребление) хищных животных и птиц, ограждение общественной безопасности и право частных собственников, иногда также извлечение финансовой выгоды.

Право охоты, по учению римских юристов, является следствием права собственности лица над недвижимостью. Собственник имеет право запретить посторонним доступ в его имение и таким образом фактически не допускать их к охоте в своих владениях. Дичь, по римскому представлению, считалась, однако, бесхозяйным предметом (res nullius); поэтому собственник имения не имел права на возврат добытой в его владениях без его разрешения дичи. Государство, со своей стороны, никаких ограничений права охоты не установляло, лишь в императорский период появилось запрещение истреблять в африканских владениях львов, которые требовались в громадном количестве в Рим для зрелищ.

Древние германцы, в отличие от римлян, признавали право собственника имения на диких зверей и птиц, в нём обитающих. По салическим законам охота в чужих владениях без разрешения хозяина каралась как вид кражи. Где леса и вообще свободные от пашни пространства находились в общинном владении, там право охоты в них принадлежало каждому члену общины. Со времени Карла Великого право королей и владетельных лиц охотиться в так называемых заповедных лесах распространяется и на леса, никому не принадлежащие, а затем и на общинные леса. Свои права на охоту короли передавали также представителям высшего дворянства и духовенства.

Впоследствии (к XV веку) не только общинники, но и частные собственники не из дворян теряют право охоты в собственных их владениях, и низшие сословия лишаются права даже ограждать свои участки заборами от потрав диких зверей. Уличенные в недозволенной охоте крестьяне подвергались смертной казни. Средневековые законодатели находили, однако, возможным официально мотивировать запрещение охоты крестьянам соображениями о собственной их пользе. Так, в одном эльзасском ордонансе в оправдание такого запрещения приводится, что крестьяне недостаточно осторожно обращаются с огнестрельным оружием и что охота отвлекает их от забот о хозяйстве.

В XVI веке право охоты превращается в регалию. В защиту притязаний королей и владетельных князей выступают юристы; из римского учения о принадлежности фиску выморочных имуществ (bona vacantia) они делают более чем смелый вывод о принадлежности фиску бесхозяйных предметов, а, следовательно, и диких зверей. Дворянам, а в некоторых местах и горожанам, удается, однако, сохранить за собой право на среднюю и низшую охоту; высшая охота (кабаны, лоси и пр.) становится окончательно предметом регалии. В прусское земское право (Landrecht) внесена была следующая статья: «Право охоты принадлежит к регалиям низшего рода, и частными лицами может быть приобретаемо и осуществляемо не иначе, как в порядке, установленном для регалий».

Громадный ущерб, причинявшийся крестьянам потравами охотничьих команд (иногда в несколько тысяч человек) и диких зверей, тяжкие повинности (корм для собак и лошадей и пр.), жестокие наказания за самовольную охоту — все это сделало охоту ненавистнейшей в глазах народа привилегией господ. Поэтому одним из первых требований либеральной партии на Западе было уничтожение охотничьей регалии. Так было во Франции в 1789 году, в Германии и Австрии в 1848 году. Вместе с отменой регалии устанавливалось исключительное право собственника на охоту в пределах принадлежащего ему имения.

Действующее законодательство сохраняет этот принцип и допускает некоторые ограничения лишь в интересах общего блага. Первым по времени является французский закон 3 мая 1844 года, несколько измененный правилами 22 января 1874 года. Охота считается дозволенной при соблюдении следующих условий: 1) разрешение подлежащих властей, 2) производство охоты открыто, 3) дозволенными способами и 4) согласие владельца имения, если охота производится в чужих владениях. Правилами 1874 года дозволяется лишь охота огнестрельным оружием, облавой и с собаками; только для ловли кроликов допускается употребление петлей и силков. В государственных и принадлежащих коммунам лесах охота вовсе запрещена. Префекты назначают сроки для начала и закрытия охоты; они же выдают разрешения на охоту.

Закон ограничивается запрещением выдавать разрешения малолетним (до 16 лет), несовершеннолетним (от 16 до 21 г.), если за последних не просят их родители или опекуны, и отданным в опеку. Лицам, осужденным за бродяжничество, нищенство, кражи, за злоупотребление доверием, за сопротивление или насилие против должностных лиц, за истребление или порчу деревьев и растений, потравы и т. п., префекты имеют право отказывать в разрешении на охоту, но лишь в течение определенного срока (не более 5 лет) после отбытия ими наказания. Охота без разрешения администрации наказывается штрафом от 16 до 50 фр.; штраф может быть повышен до 200 фр., если охота совершается в недозволенное время; при обстоятельствах, усиливающих вину, назначается арест от 6 дней до 2 мес. Охота на чужой земле, без разрешения хозяина, карается гораздо строже: за охоту в чужом огороженном пространстве наказание, при наличности усиливающих вину обстоятельств, может быть повышено до 2 лет тюремного заключения.

15 сентября 2004 года Парламентом Великобритании было принято решение о полном запрещении по территории Англии и Уэльса охоты с собаками. В США законодательство также постепенно сокращает распространение охоты путём удорожания охотничьих лицензий, сокращений сезонов охоты и принятия других ограничений.

Критика охоты

Охота, прежде всего спортивная, вызывает протесты ряда экологов и защитников животных [14] [15] .

В настоящее время многие зоозащитные организации и граждане разных стран протестуют против спортивной охоты, существуют различные антиохотничьи движения.

В Германии, где охотятся 0,4 % населения, часть жителей, относящихся негативно к этому виду деятельности, требует её полного запрета. В Берлине организуются демонстрации протеста против охоты. [14]

| Тема охоты должна стать политической. 0,4% населения страны варварски ведут себя в лесу, расстреливая последние остатки диких животных по каким-то своим собственным планам, будучи полностью некомпетентными. Мы призваны защитить наших животных от этого насилия. Люди и организации, представляющие в зоозащите направление борьбы за права животных, являются противниками охоты. Аргументы против спортивной охоты

Данные критические аргументы не относятся к фотоохоте, отлову животных в целях перевозки для расширений их ареала обитания, а также спортивной стрельбе по искусственным движущимся мишеням, проводимым в охотхозяйствах. Ряд критических замечаний по отношению к охоте (такие, как замечания о часто сопутствующих охоте браконьерству, оставлению подранков, большому количеству несчастных случаев) признается актуальными проблемами со стороны самих охотников, с которыми они намерены бороться, не прибегая к отмене самой охоты как явления. Аргументы в пользу спортивной охоты

Регулирование охоты | Стиль этого раздела неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Ряд зоозащитников [кто?] , в том числе и российских [кто?] , крупные зоозащитные организации [кто?] , а также Всемирный фонд дикой природы (WWF) [37] , в отличие от них, считают возможным введения ряда ограничений, однако не выступают за запрет охоты [38] . Промысловая охота и рыболовствоОрудия, тактикаИстория (в разных странах)Законодательное регулированиеВ связи с природоохранными требованиями сезоны охоты чётко регулируются законодательными органами. В России охота с огнестрельным оружием разрешена гражданам, достигшим 18-летнего возраста. Документом, удостоверяющим право на охоту, является охотничий билет, при получении которого охотник сдает охотминимум. В России с появлением охотбилетов нового образца для получения охотбилета охотминимум сдавать не требуется. Возникшее противоречие планируется устранить «в ближайшее время». Однако на сегодняшний день (2011-2012гг) необходимость сдавать охотминимум для получения охотничьего билета в РФ отсутствует. [источник не указан 242 дня] Опасности охотыОхота всегда была занятием, связанным с повышенным риском. Неосторожное обращение с оружием нередко приводит к травмам и гибели участников и случайных людей. Так, в 2007 году на охоте погиб (от случайного выстрела) известный украинский политик Е. П. Кушнарёв. Телеканалы об охотеРоссийские телеканалы на тему охоты: Зарубежные телеканалы на данную тематику:

Компьютерные игры об охотеСуществует несколько серий компьютерных игр, посвященных охоте. Среди них: Deer Hunter, Hunting Unlimited, а также линейка игр Cabela’s, состоящая из нескольких разных серий. Примечания

См. такжеСсылки

| Для улучшения этой статьи желательно ? :

Wikimedia Foundation . 2010 . Смотреть что такое «Охота» в других словарях:ОХОТА — охоты, мн. нет, жен. 1. на кого что или за кем. Добывание диких зверей, крупных рыб и птиц путем умерщвления их (на кого что) или ловли их (за кем). «Охота была неудачна: волки прорвались сквозь облаву.» Л.Толстой. Промысловая охота. Охота на… … Толковый словарь Ушакова ОХОТА — жен. состоянье человека, который что либо хочет; хотенье, желанье, наклонность или стремленье, своя воля, добрая воля; | страсть, слепая любовь к занятию, забаве; | ловля, травля и стрельба диких животных, как промысел и как забава; полеванье,… … Толковый словарь Даля ОХОТА — бросила (шибнула) кого на что. Дон. Кому л. захотелось сделать что л. СРНГ 25, 46; СДГ 2, 217. Охота к перемене мест. Разг. Шутл. ирон. О желании переехать, поменять место работы и т. п. /em> Из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». БМС 1998,… … Большой словарь русских поговорок ОХОТА — любительская стала в СССР массовым видом спорта. Она является хорошим видом отдыха, развивает любовь к природе, воспитывает в человеке мужество и находчивость, помогает ему стать физически сильным, ловким, выносливым, настойчивым, способным… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства ОХОТА — ОХОТА. Первоначальное значение слова охота желание, радость, веселье указывает на то, что перенос этого слова на лов , на охоту произошел в той социальной среде, где охота была не промыслом, а забавой. Взгляд на охоту как на забаву встречается и… … История слов охота — Ловля, лов, ловитва, облава, травля. См. желание, стараться с охотой. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. охота ловля, лов, ловитва, облава, травля; желание, стараться;… … Словарь синонимов охота — ОХОТА, ы, жен. 1. на кого (что) или за кем. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления (на кого) или ловли (за кем). О. на медведя. О. за перепелами. Промысловая о. Волк вышел на охоту. О. с фоторужьём (фотографирование животных в… … Толковый словарь Ожегова охота — 1. ОХОТА, ы; ж. 1. к Охотиться. Промысловая, спортивная о. О. на крупного зверя. О. за вражеским самолётом, за главарём банды. Ходить на охоту. Медвежья о. (на медведя). О. с фотоаппаратом, фоторужьём (фотографирование животных, птиц и т.п. в… … Энциклопедический словарь охота — Охота тебе! (вам, мне, ему и т.д. что н. делать; разг.) зачем, с какой стати, какая нужда (что н. делать)? Что за охота? (разг.) зачем, с какой стати, какая нужда (что н. делать). Что за охота каждый день ругаться? В охоту (просторен.)… … Фразеологический словарь русского языка ОХОТА — ОХОТА, добывание диких зверей и птиц ради пушнины, мяса и другой продукции, а также ловля их для расселения, использования в зоопарках, цирке и т.п. Различают охоту: ружейную, самоловную (ловушками), псовую, конную с гончими (парфорсную), с… … Современная энциклопедия Adblockdetector |