Как бесшумно ходить по лесу: школа советских снайперов

Подготовка снайперов в СССР началась задолго до начала Великой Отечественной. Еще в конце 1920-х знаменитая винтовка Мосина была снабжена оптическим прицелом конструктора Александра Александровича Смирнского, а в 1928 году снайперы впервые приняли участие в боевых действиях во время конфликта с китайскими войсками Чжан Цзолиня на КБЖД. В этом же году винтовки с оптикой стали поступать на вооружения в пограничные войска.

Перед войной

Через год под Москвой была открыта школа снайперов «Выстрел», где обучали военных специалистов и инструкторов.

Для производства и оснащения армии винтовками были закуплены технологии и образцы прицелов в Веймарской республике.

С начала 1930-х годов в СССР начали усиленно обучать огневой подготовке бойцов Красной армии и развивать массовый стрелковый спорт. В это же время была разработана самозарядная винтовка Токарева, которую оснастили оптическим прицелом, а прямо перед войной на вооружение приняли легендарную СВТ-40.

Несмотря на то, что к 1940 году норму «Ворошиловского стрелка» сдало около 6,5 млн комсомольцев, студентов и школьников, заветный норматив «снайпер ОСОВИАХИМа» осилили только самые лучшие – около 7000 человек.

Подготовка снайперов активно велась и с самого начала Великой Отечественной: трехмесячные курсы проходили самые лучшие ворошиловские стрелки.

Но меткость в снайперском деле – еще не залог того, что останешься в живых. Чтобы победить хитрого, умного и прекрасно обученного врага, нужно было знать множество мелких хитростей, которые помогали замаскироваться, не выдать себя шумом или блеском. Для этого весной 1942 года под Москвой создали школу снайперов-инструкторов.

Снайперские хитрости

Хитрости были разные. Например, для того, чтобы не выдать себя противнику и бесшумно передвигаться по лесу, перед выходом на задание следовало попрыгать на месте, послушать – не брякает и не позвякивает ли где-нибудь экипировка.

Ходить по лесу в прифронтовой полосе снайперов учили бесшумно, аккуратно ощупывая землю носком. Для этого на тренировках завязывали глаза. Чтобы не нашуметь, запрещали наступать на валежник и пни, а передвигаться следовало пригнувшись – так виднее, куда ступать.

Следовало помнить, что в сыром лесу после дождя звук разносится по лесу далеко, но быстро «гаснет» в сухую погоду. По влажной мягкой подстилке можно было идти быстро, ставя ногу на всю ступню, но следовало избегать участков с размягшим грунтом и непримятой травы.

Там, где много сухих сучков, следовало передвигаться, дожидаясь порывов ветра или шума артобстрела, звуков боя. А если враг близко и наблюдает, двигаться следовало в такт колыханию ветвей и кустов.

Для бесшумного передвижения по лесу к подошве сапогов прикрепляли куски толстой овчины. В таких сапогах хруст сучка под ногой слышался не так громко, часто сучки даже не ломались, пружиня под мягкой нагрузкой. Кроме этого, толстый слой овчины сглаживал каблук на сапоге и шанс им зацепиться за ветку был минимален.

Мех на подошве сапога позволял ходить бесшумно даже зимой по снегу. Особенно это удавалось осенью, когда снег был еще мягким. В общем, снайперу следовало усвоить все охотничьи приемы, которые с детства знали таежные сибирские народы.

Маскировка

Как и охотнику в засаде, снайперу следовало долгое время переносить холод, голод, укусы комаров и насекомых. Поэтому инструкторы в школе снайперов учили новобранцев сдерживать чихание (следовало потереть переносицу), кашель (нужно было закрывать рот шапкой или курткой).

Выдать снайпера мог блеск оптики – поэтому ее прикрывали специальными насадками, которые мешали попаданию света на стекло. Для маскировки снайперы использовали масхалаты, которые изготавливались массово. Маскировочную накидку делали и на месте – под определенную задачу, учитывая особенность окраса леса, гор или степи. Накидку могли изготавливать из мочала, которое закрепляли на сетке, в ход шли ветки, листья, подходящие по цвету куски ткани, мешковина. Для окраски использовали грязь, уголь, глину, траву («Спутник партизана» издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»). Для сливания с местностью руки и лицо мазали грязью, сажей.

Чтобы не выдать себя очертаниями или блеском оружия, снайперское ружье обматывали тканью – она служила для маскировки, защищала винтовку от внешних воздействий, предохраняла руки снайпера от ожогов, в том числе и холодовых.

Особенно тщательно снайперы учились маскировать места засады – «лежки». Они должны были сливаться с природой, и их маскировали под бурелом, кусты.

Находчивый взвод

Но большую часть хитростей снайперы осваивали уже по ходу дела и касалось это конкретных боевых задач. Например, автор статьи «Снайперское движение в РККА» Семен Леонидович Федосеев описывает воспоминания своего отца-фронтовика о действиях взвода снайперов на передовой. Они залегали цепью вдоль линии обороны, после чего с ближайшего возвышения кто-нибудь из них скатывал в сторону немецких окопов железную бочку, набитую гремящим хламом. Бочка подпрыгивала на ухабах, издавала незнакомый немцам звук. На этот звук кто-нибудь обязательно выглядывал из вражеских окопов и тут же прощался с жизнью. Перестреляв всех слишком любопытных врагов, снайперы переезжали на следующую часть линии обороны.

К концу войны тактика советских снайперов достигла виртуозности; этому способствовала работа снайперов в паре и внедрение глушителей «Брамит». Выросло мастерство – лучшие снайперы попадали с 700 метров врагу между глаз. В 1945 году пресса США писала, что советские снайперы показали на войне такое мастерство, что это побудило немцев уделить обучению снайперов больше времени и начать массовое производство оптики.

Лучшими снайперами Великой отечественной стали Михаил Ильич Сурков (702 убитых гитлеровца), Владимир Гаврилович Салбиев (601 гитлеровец) и Василий Шалвович Квачантирадзе (534 чел). 24 снайпера имели на своем счету больше 400 врагов, 25 – свыше 300 врагов, а 36 – больше 200 убитых нацистов.

Как ходить бесшумно по лесу, паркету, парку

- 13 Сентября, 2018

- Человек в дикой природе

- Баринова Вера

Проследить за кем-то, подойти незамеченным к другу сзади или выследить животное – для большинства людей недоступные задачи, так как немногие обладают главным навыком. Большинство людей не знают, как ходить тихо, вследствие чего совершают множество ошибок, шумят больше, чем обычно. Так, стараясь не издавать звуков, нередко крадущийся роняет что-то, задев рукой. Как не допускать таких обидных ошибок? Есть несколько советов, которые помогут сохранить свою личность незамеченной как в лесу, так и на паркете, лестнице, асфальте или другой поверхности.

Учитывать поверхность

Чтобы понять, как научиться ходить бесшумно, нужно обратить внимание на нужную в данный момент поверхность. Что на ней?

- Если охотнику нужно продвигаться по лесу, то следует выбрать участки, где есть мох, трава, влажные листья, корни. Это поверхности, которые меньше всего шумят.

- В парке следует избегать сухих листьев, высохших палок. Влажный асфальт будет немного шуршать под ногами.

- Гравий издает звуки, тогда как песок их глушит.

- Деревянные полы и паркеты нередко скрипят. Идти нужно по возможности ближе к стенам – там они изначально прикреплены, а значит, меньше возможности, что пол осел.

- В степи лучше выбирать корни, камни.

Таким образом, нужно следить за тем, что находится непосредственно под ногами. Но это не все. Рядом тоже находятся шумные вещи: сухие ветки, свисающие с деревьев, неожиданные проволоки, за которые цепляется и шуршит (хорошо, если не рвется) одежда. Нужно следить, чтобы случайно что-то не пнуть, не задеть и не уронить.

Контролировать тело

Важно не только следить за тем, куда идти. При обычной ходьбе человек привыкает размахивать руками, но когда нужно научиться ходить тихо, то эти движения будут мешать. Во-первых, при таких движениях можно что-то легко задеть, так как внимание сконцентрировано на цели, а не на окружающей среде. Во-вторых, одежда тоже шуршит, а животные этот звук слышат. Равновесие при этом поможет сохранить статическое положение рук. Их можно немного расставить в стороны, но не совершать движений.

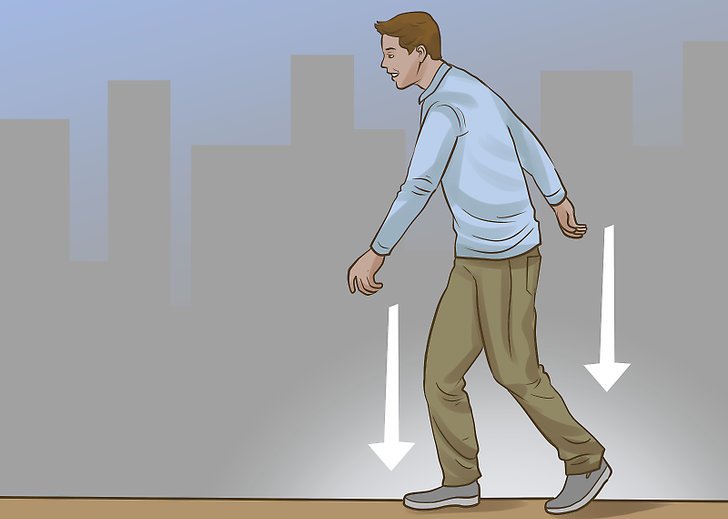

Значительно снизить уровень шума поможет правильное положение тела. Оно должно быть немного наклонено, как в старых советских мультиках, когда злодей куда-то крался, сильно пригибаясь и хихикая. Немного наклонив свое тело к земле, человек напряжет большее количество мышц, а значит не весь вес будет падать на стопу. В результате получится аккуратный шаг, а не обычный звучный шлепок о поверхность.

Главный секрет

Основой того, как тихо ходить, можно назвать правильное положение стоп. Есть два варианта: ступать с пятки на носок и начинать именно с носка. В основе последнего способа лежит известный всем: если человек хочет остаться незамеченным, он крадется. Делает он это наступая именно на носки. Но долго так идти сложно для мышц. С пятки на носок лучше распределяется нагрузка, из-за чего легче удержать равновесие. Наступать лучше на внешнюю сторону стопы, при этом немного поворачивая бедра в сторону выставленной ноги. Если нужно идти задом наперед, то порядок обратный – сначала на носки, потом на пятки.

Быстрая ходьба может быть тихой, но нужно помнить о том, что тело следует пригибать к земле. Бег осуществляется практически на носках, но делать это сложно для мышц. Прыжки тоже дают определенные нагрузки на мышцы. Сложнее всего бесшумно приземлиться, для этого могут понадобиться тренировки. В момент касания земли ноги должны быть полусогнуты.

Подготовиться заранее

Порой, даже когда преследующий знает, как ходить бесшумно, его выдает тело. Кто не испытывал неловкость, когда в тихой аудитории начинал бурлить желудок? То же самое может случиться и с преследованием: выдать может звук в желудке, отрыжка, чиханье или хруст суставов. Потому советуется перед выходом хорошенько размяться, сделать растяжку, разработать каждый сустав. После зарядки пройдет время, пока суставы снова начнут издавать звуки.

Заставить замолчать желудок можно, перекусив что-то легкое. Совсем голодным выходить непредусмотрительно, так как преследование может затянуться. Но и устраивать роскошный ужин тоже было бы опрометчиво. Тогда существует другая опасность – возникнет потребность сходить в уборную, организм начнет быстро уставать, а внимание рассеиваться. Поэтому в уборную лучше заглянуть загодя, а из еды выбрать что-то простое.

Правильная одежда

На ум приходит маскировочная расцветка. Яркое надевать действительно не стоит, но, чтобы понять, как бесшумно ходить по лесу, нужно посмотреть на охотников: они имеют удобную обувь и характерную одежду. Штаны не должны быть широкими, шуршащими или неудобными. Куртка тоже, по возможности, должна быть из ткани, которая не будет издавать звуков. Если это летнее время – майка или футболка лучше подойдут приталенные, легкие.

Длинные волосы убирают в хвост или в гульку. Широкую одежду можно привязать к себе. Так, шорты можно перевязать у колен, штаны – у стоп, а рукава куртки привязать к кистям. Если футболка просторная, то ее можно заправить в штаны. Кроме этого, понять, как ходить бесшумно, поможет пример других, а потому стоит обратить внимание на охотников, являющихся профессионалами.

Замирать, дышать ровно

Не создавать лишних звуков поможет не только медленный специальный шаг. Порой понадобится замирать, чтобы лучше разглядеть, оценить обстановку и спланировать свои действия. Замирать потребуется также для того, чтобы объект преследования смог продвинуться дальше. Потому, если в лесу охотник следует за выбранной целью, то он часто останавливается, не стараясь выпрямиться или перекинуть поудобней свою ношу. Кроме того, нужно выравнивать дыхание – сопение, быстрое дыхание очень быстро привлечет внимание зверей.

Следует держаться с наветренной стороны, чтобы не был обнаружен запах.

Простые секреты очень несложно применить в жизни и понять, как ходить бесшумно в разных ситуациях. Продолжая практиковаться, можно усовершенствовать свой навык, сделавшись в тихом передвижении профессионалом.

Страхи на охоте

Сам я хожу на охоту исключительно в одиночку. Ухожу на несколько дней в глухие, малохоженные места, за десятки километров от человеческого жилья. Туда, где вряд ли встречу человека.

На себе армейское военное снаряжение: рюкзак-разгрузка, одноместная палатка, некоторый запас продуктов. Ночую в лесу, готовлю пищу на костре, ориентируюсь по карте и компасу. Благо, сейчас, в век информационных технологий, практически любую информацию о местности и топографические карты можно найти в Интернете. Можно просмотреть маршрут по фотографиям, сделанным со спутника.

Так вот, хочу сказать об еще одном физическом испытании, с которым сталкиваются многие одиночные туристы, охотники, военные. Это эмоции, связанные со страхом.

Наверно не найдется ни одного человека, который бы мог сказать, что он ничего не боится. Страх перед темнотой ночи присутствует у каждого. Одно дело ночевать в доме, и совсем другое – где-нибудь одному в лесу. Не в компании, а именно одному.

Как-то, сплавляясь по речке на байдарке, вспомнил одну из своих ночевок. Почему-то те, давно испытанные эмоции, накрепко засели в памяти, словно фотография.

Я прошатался по лесу целый день. Подстрелил утку на болоте, а по другой глупо промазал. Сильно устал. Сижу в лесу, у костра. Солнце давно зашло, наступила ночь. Вокруг темнота. Глаза уже не видят отдельные деревья. Лес представляет собой черную монолитную стену с рваным верхом из верхушек деревьев на фоне тускнеющего неба. Я нахожусь далеко от человеческого жилья. Жуткая тишина давит на уши. Одному ночью в лесу жутковато!

Вспоминаются всяческие истории о нечистой силе, чертовщине! Кадры из какого-то ужастика про покойников! Бр-р-р! Даже тело передергивает от этих мыслей! Наша психика как-то странно устроена. Непонятно почему, но такая ерунда часто лезет в голову именно в такие моменты. Наверное, закон самосохранения: боишься – не лезь. И это не только у меня, но и у других любителей таких приключений. Какие-то детские страхи!

Костерок слабо тлеет, небольшие огоньки скачут с уголька на уголек. Дров не подкидываю, потому что из-за яркого пламени костра, ничего не будет видно вокруг. Вдруг, в лесу за моей спиной, щелкнул сломавшийся сучок, через секунду еще один и еще один. Будто под ногами идущего человека. Может, зверь. Но он так близко не подойдет к костру. Может, еще кто. А может, леший? Тревожно крича, с ветки слетает испуганная птица. Сойка, черт ее задери!

У меня мурашки по коже! Страх поднимает волосы на затылке. Беру на колени ружье, снимаю с предохранителя. В стволах патроны с картечью, так, на всякий случай. Хотя против нечистой силы не поможет! Внутренний голос успокаивает: не трусь! Ничего такого, что тебе мерещится, быть не может! Но у меня свои мысли: да черт его знает! А вдруг, что-то есть? Страху добавляет неожиданный, громкий треск рухнувшего на болоте сухого дерева. Слышу какое-то уханье, фырчанье! Может, кабан, а может, кикимора болотная проснулась! Взлетела потревоженная большая птица, крича, пролетела надо мной (наверно цапля). Ужас охватывает меня, страх сковывает все тело, пока мозг анализирует эти шумы. Но все-таки воля, собранная в кулак, не дает пропасть рассудку! Я, плюнув на все страхи, забираюсь в палатку, застегиваю молнию, рядом ружье, под рукой нож. Но сон после всего этого сразу не приходит. Сплю, как собака, постоянно просыпаюсь от малейшего звука. Скоро рассвет! Взойдет солнце и наступит конец всем моим ночным страхам!

Мое состояние в ту ночь я постарался передать достаточно подробно. Сон действительно был очень тяжелый. Наверное, все же существует то, что очень сложно объяснить. То, что на уровне рефлексов, и контролируется только силой воли. Но очень важно в такие минуты не потерять самообладание.

В прошлом году в лесу белым днем, недалеко от себя, услышал звук, будто барабанная дробь по перевернутой железной бочке. Звук был настолько «человеческим», громким и реальным, что другое никак невозможно представить.

До ближайшего жилья километров пять. А этот звук в двадцати метрах от тебя. Думал дятел, но нет, не похоже. Заяц лапами по пню. Нет. А что, так и сейчас понять не могу. В одиночку хожу уже лет пятнадцать, многое могу объяснить. Но этот звук до сих пор в памяти.