История создания общества охотников

Союз обществ охотников РСФСР (Росохотсоюз) был организован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1958 года № 336 «О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства РСФСР». В сентябре 1958 года состоялась I Общероссийская конференция охотников.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 29 сентября 1962 года Союз обществ охотников РСФСР был переименован в Союз обществ охотников и рыболовов РСФСР (Росохотрыболовсоюз).

В 1991 году (28 июля) на IX Съезде Союз обществ охотников и рыболовов РСФСР был преобразован в Российскую ассоциацию общественных объединений охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюз).

Таким образом, идея российских охотников о создании своей всероссийской организации, исторически бытовавшая и неоднократно поднимаемая на съездах охотничьей общественности с середины XIX, почти реализованная в начале XX века («Всекохотсоюз» просуществовал с 1920 по 1933 год и был ликвидирован), окончательно сформировалась в 1958 году и действует по настоящее время. В 2008 году нашему объединению исполнилось 50 лет.

С чего же начал свою деятельность «Росохотрыболовсоюз»?

В 1958 году 71 общество охотников с общей численностью членов 592 тыс. человек образовали эту организацию. Первый сводный отчет показал, что общества охотников и рыболовов не бездействовали, активно велась секционная работа, регулирование численности волка, заготовка промысловой пушнины и другой охотничьей продукции, развивался стрелково-охотничий спорт, кровное охотничье собаководство на строгой племенной основе. Общества занимались торговой и производственной деятельностью, создавая свои производственные и торговые предприятия. Однако количество собственных охотничье-рыболовных хозяйств и закрепленных охотничье-рыболовных угодий было незначительно. Полностью отсутствовали собственные охотничье-рыболовные базы и остановочные пункты, рыболовный спорт был в зачатке, рыбо- и дичеразведением занимались мало. Не было издательской деятельности. Какая-либо деятельность даже на российском и союзном уровне и, тем более, на международном уровне не осуществлялась.

В настоящее время Росохотрыболовсоюз является крупнейшей общественной организацией охотников и рыболовов, включающей 79 региональных общественных объединений, Центральный совет Военно-охотничьего общества, ВФСО «Динамо». На сегодняшний день Ассоциация объединяет свыше 23 тыс. первичных коллективов, насчитывающих 1677 тыс. членов.

История создания общества охотников

_____ Инициатива в создании Общества правильной охоты в России принадлежала представителям царствующей династии Романовых. Выдающийся вклад в развитие общества, именуемом тогда »Императорским обществом размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты», внесли Великий князь Николай Михайлович Романов и Великий князь Сергей Михайлович Романов, который с 1909 по 1917 годы был представителем Московского общества правильной охоты.

_____ Романовы первыми осознали, что переход России на путь капиталистического развития, наметившийся в начале 20 века при попытках ускоренными темпами сформировать первичный капитал, неизбежно приведет к расхищению природных ресурсов, прежде всего леса, а также пушнины и другой продукции охоты, т.к. продажа этих ресурсов обеспечивает скорейший финансовый оборот.

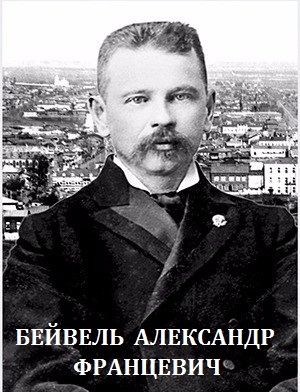

____ Население России, ранее придерживающееся патриархального бережного отношения к использованию живой природы, по примеру начинающих капиталистов, само встало на путь массового браконьерства. Итоги этого периода известны. Понимая, что остановить хищническое уничтожение охотничьих животных силами государственных служб уже невозможно, Романовы, опираясь на наиболее сознательную часть общества, предложили охрану диких животных и пропаганду идеи правильной охоты поручить самим охотникам. В 1906 году по инициативе либерала-богача Покровского, городского головы Бейвеля, члена Думы Протасова в Челябинске было учреждено « Общество правильной охоты», которое в дальнейшем (1922 год) реорганизовано в « Кооперативно-промышленный Союз охотников Челябинского округа».

____ Традиции правильной охоты и рационального природопользования соблюдались уже в те далекие времена. Сегодня эти традиции являются непременным условием ведения охотничьего хозяйства и заложена в Уставе Облохотрыболовсоюза.

____ За более чем столетний период своего развития Челябинский Союз охотников и рыболовов внес весомый вклад в развитие охотничьего хозяйства области, в охрану живой природы Южного Урала.

____ В числе фронтовиков были:

— председатели областного общества: Геннадий Александрович Григорьев, Алексей Николаевич Нечаев, Василий Павлович Маков, Евгений Михайлович Колесников, Павел Иванович Пряников.

— председатели рай/гор/обществ: Иван Иванович Давиденко ( легенда десантных войск, председатель Еманжелинского общества), Павел Дмитриевич Лунев ( председаетль Копейского общества), Георгий Сергеевич Русенко ( председатель Саткинского общества),

— работники аппарата областного общества: Иван Павлович Хоменко, Алексей Иванович Юшков, Андрей Фролович Зуев.

— егеря охотничьих хозяйств: егерь охотхозяйста М. Сарыкуль Дерябин, егерь Александровского охотничьего хозяйства Расчектаев, старший егерь Копейского общества охотников Мартынов и многие, многие другие.

____ Особо выдающаяся роль в становлении и развитии нашего « Союза» в послевоенные годы принадлежит его руководителю Геннадию Александровичу Григорьеву и Алексею Николаевичу Нечаеву, кавалеру Ордена Ленина и трех Орденов Боевого Красного Знамени. Артиллерийский полк, под его командованием первым вошел в освобожденную Одессу.

____ Усилиями работников охотничьего хозяйства старшего поколения наш « Союз» и сегодня занимает ведущее положение в охране и рациональном использовании живой природы Южного Урала.

____ “Облохотрыболовсоюз», являющийся преемником Общества правильной охоты – крупнейшая общественная организация Челябинской области, насчитывающая 30 тысяч охотников и рыболовов, ведет охотничье хозяйство на площади, занимающей 70% территории области. На Южном Урале водится 33 вида промысловых зверей и более 73 видов охотничьих птиц. Численность основных видов охотничьих животных стабильна и позволяет охотникам производить охоту на копытных ( кабан, косуля), водоплавающую дичь, глухаря, тетерева и другие виды дичи.

____ Важным биотехническим мероприятием является регулирование численности волка в охотничьих хозяйствах « Облохотрыболовсоюза». В целях бережного отношения к природе и рационального ведения охотничьего хозяйства все охотники в силу своих возможностей принимают участие в проведении биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в охотничьих хозяйствах: заготавливают веточный корм, вывозят зерноотходы, сеют подкормочные поля, строят подкормочные площадки, кормушки, солонцы, заправляют их кормами и солью.

____ Это – воспитание у граждан бережного отношения к природным богатствам, высокой экологической культуры и этики охоты. « Облохотрыболовсоюз» организует и проводит мероприятия по стрелковому спорту, охотничьему биатлону, спортивно-любительскому рыболовству, охотничьему собаководству, фотоконкурсы, конкурсы охотничьих трофеев и другие мероприятия, предусмотренные Уставом.

Инициатива в создании Общества правильной охотыв России принадлежала представителям царствующей династии Романовых.Выдающийся вклад в развитие общества, именуемом тогда »Императорским обществом размножения охотничьих и промысловых животных и правильной

охоты», внесли Великий князь Николай Михайлович Романов и Великий князь Сергей Михайлович Романов, который с 1909 по 1917 годы был представителем Московского общества правильной охоты.

Романовы первыми осознали, что переход России на путь капиталистического развития, наметившийся в начале 20 века при попытках ускоренными темпами сформировать первичный капитал, неизбежно приведет к расхищению природных ресурсов, прежде всего леса, а также пушнины и другой продукции охоты, т.к. продажа этих ресурсов обеспечивает скорейший финансовый оборот.

Население России, ранее придерживающееся патриархального бережного отношения к использованию живой природы, по примеру начинающих капиталистов, само встало на путь массового браконьерства. Итоги этого периода известны. Понимая, что остановить хищническое уничтожение охотничьих животных силами государственных служб уже невозможно, Романовы, опираясь на наиболее сознательную часть общества, предложили охрану диких животных и пропаганду идеи правильной охоты поручить самим охотникам. В 1906 году по инициативе либерала-богача Покровского, городского головы Бейвеля, члена Думы Протасова в Челябинске было учреждено « Общество правильной охоты», которое в дальнейшем (1922 год) реорганизовано в « Кооперативно-промышленный Союз охотников Челябинского округа».

Традиции правильной охоты и рационального природопользования соблюдались уже в те далекие времена. Сегодня эти традиции являются непременным условием ведения охотничьего хозяйства и заложена в Уставе « Облохотрыболовсоюза»

За более чем столетний период своего развития Челябинский Союз охотников и рыболовов внес весомый вклад в развитие охотничьего хозяйства области, в охрану живой природы Южного Урала.

В годы Великой Отечественной войны южноуральские охотники встали на защиту Родины, в том числе в составе Уральского добровольческого танкового корпуса и уральских лыжных десантных батальонов. Навыки, приобретенные на охоте, способствовали им в борьбе с врагами.

В числе фронтовиков были:

— председатели областного общества: Геннадий Александрович Григорьев, Алексей Николаевич Нечаев, Василий Павлович Маков, Евгений Михайлович Колесников, Павел Иванович Пряников.

— председатели рай/гор/обществ: Иван Иванович Давиденко ( легенда десантных войск, председатель Еманжелинского общества), Павел Дмитриевич Лунев ( председаетль Копейского общества), Георгий Сергеевич Русенко ( председатель Саткинского общества),

— работники аппарата областного общества: Иван Павлович Хоменко, Алексей Иванович Юшков, Андрей Фролович Зуев.

— егеря охотничьих хозяйств: егерь охотхозяйста М. Сарыкуль Дерябин, егерь Александровского охотничьего хозяйства Расчектаев, старший егерь Копейского общества охотников Мартынов и многие, многие другие.

Особо выдающаяся роль в становлении и развитии нашего « Союза» в послевоенные годы принадлежит его руководителю Геннадию Александровичу Григорьеву и Алексею Николаевичу Нечаеву, кавалеру Ордена Ленина и трех Орденов Боевого Красного Знамени. Артиллерийский полк, под его командованием первым вошел в освобожденную Одессу.

Усилиями работников охотничьего хозяйства старшего поколения наш « Союз» и сегодня занимает ведущее положение в охране и рациональном использовании живой природы Южного Урала.

“Облохотрыболовсоюз», являющийся преемником Общества правильной охоты – крупнейшая общественная организация Челябинской области, насчитывающая 30 тысяч охотников и рыболовов, ведет охотничье хозяйство на площади, занимающей 70% территории области. На Южном Урале водится 33 вида промысловых зверей и более 73 видов охотничьих птиц. Численность основных видов охотничьих животных стабильна и позволяет охотникам производить охоту на копытных ( кабан, косуля), водоплавающую дичь, глухаря, тетерева и другие виды дичи.

Важным биотехническим мероприятием является регулирование численности волка в охотничьих хозяйствах « Облохотрыболовсоюза». В целях бережного отношения к природе и рационального ведения охотничьего хозяйства все охотники в силу своих возможностей принимают участие в проведении биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в охотничьих хозяйствах: заготавливают веточный корм, вывозят зерноотходы, сеют подкормочные поля, строят подкормочные площадки, кормушки, солонцы, заправляют их кормами и солью.

Продолжая традиции Правильной охоты, « Облохотрыболовсоюз» сегодня, кроме рациональной охотхозяйственной деятельности, ведет работу по другим, не менее важным направлениям в соответствии со своим Уставом.

Это – воспитание у граждан бережного отношения к природным богатствам, высокой экологической культуры и этики охоты. « Облохотрыболовсоюз» организует и проводит мероприятия по стрелковому спорту, охотничьему биатлону, спортивно-любительскому рыболовству, охотничьему собаководству, фотоконкурсы, конкурсы охотничьих трофеев и другие мероприятия, предусмотренные Уставом.

История создания РОООиР

Охота — промысел или развлечение, состоящие в поиске, выслеживании, преследовании и добыче (то есть поимке или умерщвлении) некоторых видов диких животных. Охота – древнейшее занятие человека. Если в древнейшие времена от охоты зависела жизнь человека, то в процессе развития его она утратила такое значение, но осталась как оздоровительная, рекреационная и производственная деятельность, в том числе в значительной степени в России.

В древней Руси право свободной охоты принадлежало всем. Однако, по мере развития государства, князья и другие знатные люди, ограничивали право свободной охоты, присваивая или получая в награду за службу и другими способами землю с полным правом на неё, в том числе и правом охоты. Однако, специфичность Российского государства (громадные малонаселённые и малоосвоенные территории, преобладание казённых земель над частными, существование довольно демократичных форм народного управления (общины, земства), существенное значение охотничьего хозяйства в экономике государства и пр.) дало возможность сохраниться свободной охоте для довольно широких слоёв населения.

Вторая половина XIX века в охотничьей истории России ознаменовалась быстрым образованием и ростом охотничьих обществ (к 1911 году их было 310), объединивших охотников России мыслью о необходимости правильного пользования естественными богатствами страны. Первое по времени возникновения охотничье общество открылось в 1862 году. Общества охотников объединили в своих рядах многих государственных и общественных деятелей, выдающихся писателей и учёных того времени. Многие полезные инициативы в области становления охотничьего хозяйства России, охраны и рационального использования животного мира вышли именно из охотничьих обществ. Деятельность обществ охотников в то время всячески поощрялась властями, которые видели в данной общественной форме деятельности источник прогрессивных идей, этому способствовала именно общественная форма управления, основанная на выборности снизу до верху, подотчётности избирателям, коллегиальности в принятии решений. Общества охотников, в те времена, были освобождены от уплаты промыслового налога, за торговую, издательскую, просветительскую, благотворительную деятельность. От уплаты пошлины за ввоз из-за границы различных орудий промысла. Охотничьих собак и сопровождающих их людей перевозили по железным дорогам с выставок до мест содержания и проживания бесплатно, в пассажирских вагонах устраивались специальные отделения для перевозки охотников с собаками.

Об истории появления Рязанского общества охотников и рыболовов:

Оно появилось в далеком 1909 году, когда 23 учредителя, среди которых были и дворяне, и военные, и чиновники, и купцы, обратились к рязанскому губернатору В.А. Левашову с просьбой разрешить им устройство общества любителей рыболовства. 12 мая собралось заседание губернского по делам об обществах присутствия, где после обсуждения «Рязанское общество любителей рыболовства» было зарегистрировано и сразу начало свою деятельность. Как писал «Рязанский вестник» (28 мая 1909 г.), «на днях» состоялось учредительное собрание общества, на котором присутствовало 13 членов-учредителей. Была установлена стоимость ежегодных членских взносов — 5 рублей и разовых билетов для гостей — 50 копеек. Первым почетным членом общества был избран рязанский губернатор В.А. Левашов. Председателем общества стал командир 137-го Нежинского пехотного полка, полковник Н.М. Острянский. После того, как полк выбыл из Рязани в 1914 году, должность председателя была объявлена вакантной. Занял ли кто ее или нет — неизвестно.

Практически сразу же после открытия в «Рязанском вестнике» была напечатана краткая выборка из устава, а вскоре в губернской типографии небольшим тиражом был издан устав общества. Уже к концу мая в общество записалось более 30 человек. Правлению было поручено подыскать рыбные угодья для аренды. Оно обратилось к городской думе с прошением сдать в аренду обществу пруд в Рюминской роще. Дума не возражала, но был арендован пруд или нет — неизвестно. На заседании 2 июня 1909 г. общество постановило купить плоскодонные лодки: две — на р.Вожу и три — на р.Оку. У плашкоутного моста через Оку предполагалось поставить лодку-завозню, приспособленную для ловли удочками и подпусками и обустроенную навесом.

Титульный лист Устава Рязанского общества любителей рыболовства,

Изданного в г. Рязани в 1909г.

Общество состояло в ведении Министерства земледелия и государственных имуществ по Департаменту земледелия, которому ежегодно и отчитывалось о своей деятельности.

Основными целями общества любителей рыболовства провозглашались: предоставление своим членам производства правильной и удобной рыбной ловли; пропаганда знаний о рыбоводстве и рациональном содержании прудов и озер; устройство заводов для искусственного разведения рыбы; борьба с браконьерством. На основании государственных законов были составлены правила и инструкции, которым должны были подчиняться все члены общества.

Общество состояло из почетных и действительных членов, число которых не ограничивалось. Членом общества мог стать любой человек без различия пола или звания, которого рекомендовали к избранию 2 члена общества. Ограничения при избрании в члены существовали лишь в отношении несовершеннолетних, учащихся, солдат и юнкеров действительной службы, лиц, подвергшихся ограничениям по решению суда. Выборы были закрытые. Для избрания требовалось, чтобы за это проголосовало не менее половины присутствующих. Если же претендент не избирался, то через год он мог предпринять еще одну попытку.

Почетные члены избирались из действительных или из тех людей, кто по своему общественному или служебному положению мог помочь обществу в достижении его целей. Для избрания в почетные члены требовалось не менее 2/3 голосов.

Все члены общества обладали правом голоса на собраниях общества и могли вносить свои предложения на обсуждение; конечно же, разрешалась ловля рыбы в угодьях общества и предоставлялась возможность пригласить гостей на рыбалку (не более 3-х в одну поездку и за отдельную плату). Члены общества, кроме почетных, платили ежегодные взносы, сумма которых корректировалась на годичных заседаниях. Всем членам выдавались на один сезон именные билеты, без которых рыбалка была запрещена.

В сентябре 1944 года исполняющий обязанности начальника Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме С.А. Никифоров разработал проект организации Рязанского областного добровольного охотничьего общества.

27 октября 1944 года проект был принят соответствующим решением Рязанского облисполкома. Ниже мы приводим этот краткий документ полностью, поскольку именно с него и начинается более чем 50-летняя история современного общества рязанских охотников, определяются принципиальные направления его деятельности.

О мероприятиях по улучшению охотничьего хозяйства и охотничьего спорта в Рязанской области.

Протокол 21, вопрос 1023 от 27 октября 1944 г.

Во исполнение постановления СНК РСФСР от 20 сентября сего года за номером 671 исполнительный комитет Рязанского областного Совета депутатов трудящихся решил:

- Реорганизовать Государственную охотничью инспекцию при исполкоме облсовета в Управление по делам охотничьего хозяйства, возложив на него, наряду с функциями контроля и надзора, руководство охотничьим спортом, также руководство деятельностью добровольных обществ охотников.

- Организовать Добровольное Охотничье Общество.

Для оформления добровольного охотничьего общества утвердить организационный совет в составе: т. Мусатова Н.С., т. Жукова Н.А., т. Ерохина А.В., т. Григорьева П.Ф., т. Марсанова В.В., т. Бантле В.А.

3. Считать основными задачами в работе добровольного общества охотников:

а) объединение охотников и вовлечение их в охотничий спорт с целью подготовки опытных стрелков и привития навыков культурного ведения охотничьего хозяйства;

б) организацию и проведение добычи продукции охотничьего хозяйства и всемерное содействие заготовительным органам в выполнении государственных планов заготовок пушнины и дичи;

в) регистрацию охотничьего оружия, надзор за соблюдением правил и сроков охоты, за правильным ведением охотничьего хозяйства и охотничьего спорта, борьбу с браконьерством;

г) организацию на базе местного сырья предприятий по изготовлению предметов охотничьего снаряжения, охотничьих припасов и снабжение охотников; организацию мастерских по ремонту оружия и орудий охотничьего промысла;

д) изучение и выявление запасов фауны, охрану охотничьих угодий и правильную эксплуатацию их, содействие колхозным и совхозным зверофермам в деле разведения и увеличения поголовья пушных зверей;

е) организацию и ведение кровного охотничьего собаководства;

ж) ведение работы по истреблению хищников.

4. Общее руководство за деятельностью Рязанского добровольно-охотничьего общества возложить на управление по делам охотничьего хозяйства при исполкоме Рязоблсовета депутатов трудящихся.

1 ноября 1944 года начальником областного управления охотничьего хозяйства был назначен И.Ф. Вышегородцев, включившийся с первых дней в работу по созданию организации охотников на Рязанщине. Его помощником и начальником отдела охоты управления стал С.А. Никифоров.

Председателем организационного совета добровольного охотничьего общества был избран Н.А. Жуков.

20 октября 1946 года состоялась 1-я Учредительная конференция рязанских охотников, утвердившая название — Рязанское областное общество охотников — и структуру его деятельности. Председателем совета областного общества охотников был избран Н.С. Мусатов.

К началу 50-х годов Рязанское областное общество охотников насчитывало в своих рядах до 10 тысяч человек. Были сформированы все районные и межрайонные охотничьи общества, в том числе и Лебедянского, Данковского, Раненбургского и др. — всего 10 районов, выведенных из состава Рязанской области в 1954 году.

В апреле 1958 года Совет Министров РСФСР своим постановлением «О мерах по улучшению состояния охотничьего хозяйства», в целях совершенствования руководства обществами охотников, более активного их участия в развитии охотничьего хозяйства, усиления охраны и увеличения запасов пушных зверей и птиц, а также роста заготовок продукции охотничьего хозяйства, организовал Союз обществ охотников РСФСР. В состав Росохотсоюза вошло и Рязанское областное общество охотников.

Через год после образования Росохотсоюза, в мае 1959, принимается еще одно важное решение, но уже Совета Министров СССР — «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства», в котором постановлялось, что основной формой правильной организации охотничьего хозяйства является закрепление охотничьих угодий за государственными, кооперативными и общественными организациями.

В сентябре 1962 года постановлением Совета Министров РСФСР Союз обществ охотников РСФСР переименовывался в Союз обществ охотников и рыболовов РСФСР (Росохотрыболовсоюз). И наконец, уже в 90-е годы ставшее привычным каждому охотнику название «Росохотрыболовсоюз» получает новую расшифровку — Российская ассоциация обществ охотников и рыболовов, их союзов, предприятий и организаций.

С образованием в 1946 году Рязанского областного общества охотников развернулась широкая совместная работа совета общества и Управления по делам охотничьего хозяйства, также недавно созданного. Добились для новых организаций помещений и обустроили их: Управление охотничьего хозяйства разместилось в здании по улице Свободы, 57 (ныне Художественный музей), а областное охотничье общество заняло второй этаж дома на углу улиц Красной Армии и Сенной (ныне Первомайский пр-т и ул. Маяковского, здание снесено). Здесь же разместились магазин «Охотник» и ружейная мастерская. Известный в те годы оружейный мастер И.А. Пеньков и его ученики А.Н. Савинов и В.Д. Шувалов оказывали большую помощь охотникам в ремонте и подгонке охотничьих ружей. Удалось наладить издательскую деятельность общества: были напечатаны брошюры охотминимума, каталоги выставок охотничьих собак, наставления по борьбе с волками, плакаты и др. Постепенно реализовывались и основные задачи: объединение охотников и регистрация охотничьего оружия; привитие навыков правильного и научно обоснованного ведения охотничьего хозяйства и организация системы надзора за соблюдением правил и сроков охоты; борьба с браконьерством и охрана охотничьих угодий; изучение и выявление запасов промысловых и охотничьих животных и рациональное их использование.

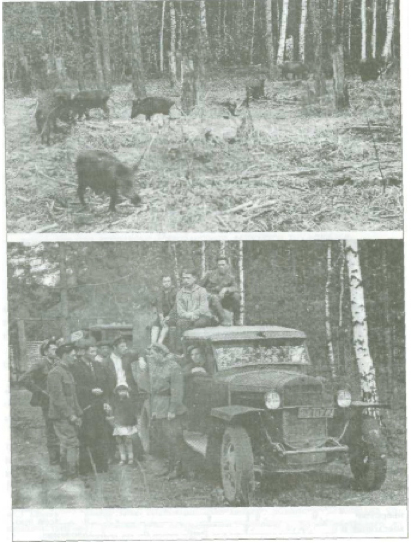

1948 год. Реакклиматизация кабана в Рязанской Мещере.

В то время первостепенной задачей охотничьего общества стала борьба с волками, расплодившимися за годы войны. Сложная и трудная охота на волков требовала знаний и опыта охотников. Известными волчатниками в наших краях в 50-е годы слыли егеря-окладчики М.Н. Булычев (Рязань), Г.П. Шатров, П. Фоминов (Клепики), Ликучев (Шацк), Быковский (Ряжск), бригада Окского государственного заповедника под руководством В.В. Козлова — зав. научной частью заповедника. К 1960 году на территории Рязанской области волки были почти истреблены. Новая волна сильного увеличения их численности приходится уже на конец 80-х — 90-е годы, и борьба с волком, таким образом, остается достаточно актуальной.

Начиная с 40-х годов, в целях воспроизводства и увеличения численности охотничьих и промысловых видов животных рязанские охотники проводят различные мероприятия по биотехнии и реакклиматизации. Так, в 1948 году при непосредственном участии Л.А. Горохова и В.Н. Лури в лесные угодья Передельского лесничества близ озера Уржинского был выпущен кабан — 28 особей. А всего в этой юго-западной части Мещеры, что в 30 км от г. Рязани, с 1948 по 1950 годы было реакклиматизировано 47 кабанов (24 самца и 23 самки). Кабаны прижились и распространились по всей области и уже с середины 60-х годов становятся объектом спортивной охоты по лицензиям.

В те же годы проводится и расселение ондатры. Этот североамериканский грызун еще в 1928 году был ввезен в нашу страну для акклиматизации. В 1949 году одну группу ондатр в 75 особей выпускают у озера Мартыновов Клепиковском районе, а другую — 35 особей — в озеро Перкино в Рязанском районе. Быстро освоившись и размножившись, ондатра расселилась по реке Пре, а затем и в пойме р. Оки. В настоящее время ондатра встречается на всей территории области и является ценным объектом охоты. Тогда же на Большом Келецком озере создается первая в области ферма по разведению нутрии. Организаторами этих мероприятий были Н.Х. Кулаков, СВ. Логвинов, С.А. Никифоров, А.С. Рак.

В 1950 году сотрудниками Окского заповедника впервые отловлены для переселения в Алтайский край 30 особей бобра.

По инициативе Рязанской областной Госохотинспекции на территории области в феврале 1965 года были выпущены европейские, или благородные олени, вывезенные из Воронежского заповедника. 16 оленей было выпущено в охотхозяйство Ряжского района и столько же зверей — в Шелуховский заказник Шиловского района, В 1970 году группа европейских оленей была выпущена в леса Кобылинского лесничества близ села Рябиновка. В 1983 году дополнительно расселяется еще 15 особей. В охотничьи хозяйства области завозили и косулю с целью ее реакклиматизации. Так, в июле 1966 года в Мещерское опытно-показательное охотничье хозяйство было выпущено 50 косуль. Однако восстановление прежнего обитания косуль в Рязанской области и особенно полноценная акклиматизация европейского оленя достаточно проблематичны.

После удачной облавы на волков — Середина 1950-х гг.

Слева направо стоят Вершинин, А.В. Иванов, В.К. Лебедев, Ю.А. Зубков, А.В. Лебедев, В.Д. Шувалов, А.И. Шашков. неустановленное лицо. Сидят А.В. Ерохин, В.Н. Дмитриев, Н.М. Булычев, И.Т. Козлов

Решением Рязанского облисполкома в 1963 году созданы первые комплексные охотничьи заказники: Ерахтурский, Клепиковский, Шелуховский. В 80-е годы их число достигло 10. В то время на территории области располагалось 72 приписных охотхозяйства. В пределах охотхозяйств функционировали резервные и воспроизводственные участки и специальные заказники, а вокруг населенных пунктов — зеленые зоны.

В 1970-90-е годы стало возможным проводить лицензионный промысел на лося, кабана, бобра и куницу. При условии сдачи шкурок государству разрешалась добыча ондатры, крота, енотовидной собаки, лисицы, хоря, зайцев, горностая и белки. Объем добычи каждого конкретного вида промысловых и охотничьих животных формировался в зависимости от их численности в данный год. К примеру, в 1987 году план добычи лося был определен в 300, а кабана в 400 голов. А уже через десять лет — в 1997 году эти цифры резко уменьшаются: лось — 45, кабан — 99 особей, и это при том, что в течение двух предыдущих лет охота на копытных была вообще запрещена.

К началу 1998 года численность лося в охотхозяйствах оценивалась в 1900-2100 голов, кабана — 600-700, косули — 700 голов.

Добыча дичи регламентируется, а ее объем и время охоты определяются в каждом случае при выписке путевки или лицензии. Наиболее добычливые 80-е годы давали такие показатели в среднем на год: 3 тыс. белок, около 1 тыс. зайце в-беляков и 3 тыс. русаков, до 4,5 тыс. кротов, 80-90 куниц, 60 бобров, до 1,5 тыс. лис, 35-130 волков, 1,5-2 тыс. гусей (с возобновлением весенней охоты), 2-2,5 тыс. куликов, до 25 тыс. уток. Ежегодно отстреливалось 46 тыс. серых ворон, приносящих ущерб охотничьему хозяйству и природе в целом разорением гнезд и нападением на птенцов, взрослых птиц и зверьков.

Силами рыболовов-любителей в водоемах ежегодно выставлялись десятки искусственных нерестилищ, выпускались десятки тысяч мальков карпа, карася, расчищались родники. К сожалению, известные финансово-экономические трудности середины 90-х годов значительно снизили масштабы биотехнии и других подобных мероприятий и их результативность в целом, в сравнении с прежними десятилетиями.

Со времени своего образования в 1946 году Рязанское областное общество охотников и рыболовов постоянно увеличивалось и к концу 70-х годов насчитывало в своих рядах до 16 тысяч человек, а к концу 80-х — почти 24 тысячи человек, включая более 6 тысяч рыболовов-любителей. Это вызывало целый ряд новых проблем, требующих неотложного решения.

В 60-70-х годах областное общество охотников и рыболовов возглавил СМ. Васин. С их именами связано строительство Келецкой, Криушинской и охотничьих баз. Особой гордостью рязанцев стал Дом Охотника, раскрывший свои двери в 1983 году. Энтузиазм, энергию и личное участие в осуществление этого проекта внесли: Н.В. Белкин, СМ. Васин, Ю.В. Гончаров, А.В. Иванов, Д.Н. Максимов, Ф.А. Пронин, СВ. Щелоков, В.М. Щербаков. Существенную помощь в строительстве оказали первичные охотколлективы таких крупных организаций, как Радиозавод, трест Рязаньстрой-4, РПАП-2, завод САМ.

Вообще система создания первичных охотколлективов оказалась очень жизнеспособной, оправдала себя и внесла неоценимый вклад в формирование и воспитание нескольких поколений охотников, включила их в созидательный труд по устройству угодий, сберегла добрые охотничьи традиции. Рязанское ОООиР насчитывает десятки таких коллективов — от нескольких человек из небольшой организации и до крупных объединений.

Вот, к примеру, почти сорокалетняя история одного из заводских охотничьих коллективов. В 1962 году за первичным коллективом охотников и рыболовов Рязанского радиозавода было закреплено Деулинское охотничье хозяйство, расположенное в труднодоступном уголке Мещеры. Общим собранием охотников и рыболовов приняли решение: строить дом охотника — удобный, оборудованный. Администрация, профсоюзный комитет завода поддержали эту инициативу. За дело взялся молодой и энергичный председатель охот-коллектива Н.Н. Лапынин. Через два года на базе в Деулино возводится бревенчатый дом, переданный охотколлективу областным обществом охотников. Одновременно благоустраивается территория базы, появляются баня, котельная, ледник, конюшня и другие хозяйственные помещения. Для охраны угодий Деулинского охот-хозяйства принимаются на работу два егеря. В 1967 году заводчане строят второй большой дом, что увеличило вместимость базы до 50 человек. Завод приобретает для охотничьей базы мебель, холодильники, транспортные средства. Здесь начинают ежегодно охотиться и рыбачить, собирают грибы и просто отдыхают до 500 человек. Заводской охотничий коллектив все эти годы, а это уже 35 лет, рачительно и по-хозяйски заботится об окружающей базу природе. Обязательным для каждого охотника является участие в биотехнических мероприятиях, постоянно проводимых в угодьях. Рядом с базой устроен искусственный водоем площадью 1 га, зарыбленный карасем. Местное население давно уже называет его «Лапынинским прудом». Это о многом говорит.С образованием Мещерского национального парка Деулинское охотничье хозяйство упразднено.