- Хозяйственно-культурный тип

- Содержание

- Охотники, собиратели и рыболовы

- Собиратели и охотники лесов жаркого пояса

- Охотники и собиратели степей и полупустынь

- Собиратели, охотники и рыболовы умеренного теплого пояса

- Охотники и рыболовы северных таежных лесов

- Охотники лесотундры и тундры

- Арктические охотники на морского зверя

- Ручные земледельцы и скотоводы

- Ручные земледельцы жаркого пояса

- Ручные земледельцы и скотоводы горной зоны

- Мотыжные земледельцы степей и сухих предгорий

- Ручные земледельцы лесной зоны умеренного пояса

- Скотоводы-кочевники степей и полупустынь

- Высокогорные скотоводы-кочевники

- Таежные охотники-оленеводы

- Оленеводы тундры

- Пашенное земледелие

- Пашенные земледельцы засушливой зоны

- Пашенные земледельцы влажных тропиков и субтропиков

- Пашенные земледельцы лесостепей и лесов умеренного пояса

- См. также

- Примечания

- Литература

- Смотреть что такое «Хозяйственно-культурный тип» в других словарях:

- ОХОТНИКИ, СОБИРАТЕЛИ И РЫБОЛОВЫ

Хозяйственно-культурный тип

Хозяйственно-культурный тип — комплекс особенностей хозяйства и культуры, который складывается исторически у различных народов, находящихся на близких уровнях социально-экономического развития и обитающих в сходных естественно-географических условиях [1]

Главным разделительным элементом является способ производства конкретных обществ. При сходной историко-географической ситуации могут возникать тождественные хозяйственно-культурные типы у народов, живущих в разных частях континента, находящихся далеко друг от друга.

М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров классифицировали способы производства на три последовательных хозяйственно-культурных типа:

- Охота, собирательство и рыболовство

- Ручное земледелие (в том числе и мотыжное, без участия тягловой силы) и скотоводство

- Пашенное земледелие [2]

|

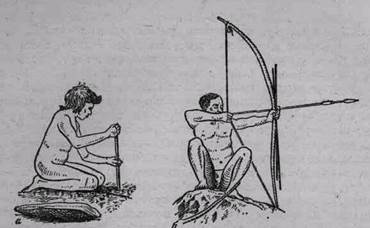

Охотники, сооиратели, рыболовы:

а — австралийка с палкой-копалкой за сбором кореньев; б — андаманец, стреляющий из лука;

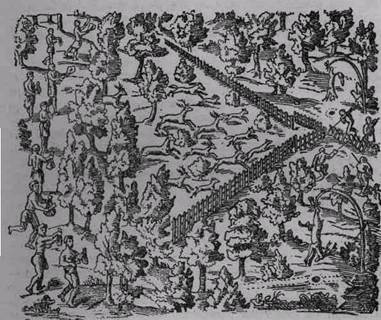

в — семанг, стреляющий из духового ружья; г—загонная охота ирокезов на оленей (с гравюры XVII в.)

По степени развития производительных сил с типами охотников, собирателей и рыболовов жаркого и влажного пояса сходен другой хозяйственно-культурный тип первой группы, распространенный как к югу, так и к северу от вышеописанных,— тип охотников и собирателей степей и полупустынь. По этнографическим данным он выступает наиболее ясно у австралийцев, а также у бушменов Южной Африки и ботокудов Бразильского плоскогорья в Южной Америке. Данные археологии позволяют предполагать, что в далеком прошлом — в периоды позднего палеолита и мезолита — он был

распространен в степях и полупустынях всех частей земного шара. Можно думать, например, что он был характерен для древнейшего населения Центральной, Средней и Передней Азии, а также Северной Африки и Южной Европы, где племена охотников и собирателей несомненно предшествовали скотоводам и земледельцам. Различные группы степных охотников кочевали также в травянистой пампе Патагонии (племена охотников на гуанако) и в прериях Северной Америки (некоторые племена алгонкинрв, атапасков и сиу-дакота, промышлявшие охотой па бизонов) .

Несмотря на значительные культурные различия между перечисленными народами, всем им были свойственны и общие черты: большая подвижность, применение разных приемов коллективной загонной охоты, широкое использование метательного оружия (пращей у древних племен Средиземноморья, дротиков и бумерангов у австралийцев, отравленных стрел у бушменов, лассо и бола у патагонцев), сооружение легких временных жилищ с остовом из гибких ветвей, ношение плащеобразной

одежды, а иногда и обуви из шкур животных. После того как европейцы в XVI в. завезли в Америку лошадей, индейцы прерий и патагонцы быстро стали прекрасными наездниками и из пеших охотников превратились в конных.

В качестве особой хозяйственно-культурной группы жителей травянистых степей и парковых лесов выделяют иногда еще индейцев внутренней Калифорнии и некоторых других районов Северной Америки, в хозяйстве которых играло большую роль собирание различных съедобных клубней, корней, плодов и семян (в частности, водяного риса).

К охотникам и собирателям степей и полупустынь во многом близки горные собиратели, охотники и рыболовы возвышенных районов Южной и Юго-Восточной Азии, отличающихся, естественно, более суровым климатом по сравнению с соседними равнинными районами, лежащими на тех же широтах. Примерами этого своеобразного хозяйственно-культурного подтипа в недалеком прошлом были ну и отчасти дулун Юго-Западного Китая. В отличие от собирателей тропических и субтропических лесов для этих народов была характерна большая роль охоты и особенно рыболовства в горных реках и в связи с этим большая степень оседлости, находившая свое выражение в регулярных сезонных передвижениях с возвращением на места постоянного зимнего жительства. У дулун, например, существовали даже два места поселений — приречные и горные, соответствующие двум основным хозяйственным сезонам: рыболовному (зимнему) и охотничье-собирательскому (летнему). Хижины строились из бамбука или из бревен хвойных деревьев, часто на свайных платформах; известна была срубная техника. В питании заметное место принадлежало рыбе и мясу. Состав одежды был более разнообразен, чем у собирателей тропических и субтропических лесов: в холодное время использовались накидки из шкур и меха животных. Очень вероятно, что рассматриваемый подтип в прошлом преобладал у предков многих (если не всех) тибетских народов, а также у цзинпо (качинов), народов группы «и», мяо и яо, переселившихся, вероятно, в места их современного расселения из более северных районов. Многие черты этого подтипа и в настоящее время наблюдаются у различных народов Гималайской горной области в пределах Китая, Индии и Непала. Аналогии горным охотникам, собирателям и рыболовам Юго-Восточной Азии можно найти — большей частью в виде пережитков — в других высокогорных зонах ойкумены (Средняя и Передняя Азия, Кавказ, Карпаты, Альпы и Пиренеи, Андское нагорье и др.).

К хозяйственно-культурным типам первой группы должен быть отнесен также тип береговых собирателей и рыболовов умеренно теплого пояса, аналогичный описанному выше типу тропиков и субтропиков, но отличающийся от последнего специфическими особенностями, развившимися в условиях более прохладного климата. Тип этот был очень характерен для многих мезолитических и неолитических племен приморских районов зоны средних широт как Северного, так и Южного полушарий. В Европе к нему относилось, вероятно, население, оставившее раковинные кучи «культуры Мугем» в Португалии, кьеккенмеддинги (буквально «кухонные остатки») в Дании и на севере Германии, может быть, также памятники культур Кунда в Эстонии и Суомусъярви в южной Финляндии. На востоке Азии близкий тип господствовал среди неолитических племен береговых районов Восточного Китая, Советского Приморья и особенно Японских островов, где он сохранился в виде пережитков до настоящего времени у айнов и частично у японцев. Развитие данного типа в Японии тесно связано со своеобразными физико-географическими условиями этой страны, в особенности с крайней изрезанностью ее береговой линии, обилием озер и рек с неисчерпаемыми водными ресурсами — рыбой, съедобными моллюсками, ракообразными, иглокожиыи, водорослями и т. п.

Главным занятием айнов до заимствования земледе лия у японцев было рыболовство, преимущественно речное. Рыбу ловили сетями, а также острогами оригинального устройства, имеющими поворотные крючки для захвата рыбы. Лов осуществлялся и с берегов и с лодок, которые в старину представляли собой простые долбленые однодеревки. Айнские женщины собирали также съедобных моллюсков и ракообразных. Известную хозяйственную роль играла охота. Интересно, что айны — единственный народ, который так далеко на севере пользовался луком с отравленными стрелами, что было характерно для южных стран. Применялись, кроме того, различные ловушки с настороженным луком. Жилищами служили главным образом каркасные деревянные дома с камышовыми обшивкой и кровлей. Отдельно устраивались свайные амбары для хранения пищевых запасов. В большом ходу была резная деревянная и плетеная утварь — корыта, плошки и т. п. В пищевом рационе видное место занимали рыбные кушанья — супы, студни, паштеты и др. Летней одеждой служили набедренные повязки у мужчин и распашные халаты, украшенные орнаментальной каймой, у обоих полов. Ткань для этого костюма изготовлялась на станке индонезийского типа из различных материалов.

Конечно, айны не единственный народ, у которого до наших дней сохранились характерные черты типа береговых собирателей и рыболовов умеренно теплого пояса. Определенные аналогии этому типу можно проследить в самых различных странах. В Южной Америке, например, приморское собирательство и рыболовство играли основную роль в хозяйственной жизни огнеземельцев, которые широко использовали для питания моллюсков, находимых женщинами на прибрежных отмелях. Огнеземельцы собирали также съедобные грибы, охотились на птицу и различных морских животных, особенно на тюленей. Орудия приготовлялись из кости, кремня и раковин. При промысле морского зверя использовался костяной гарпун с длинным ремнем. В большом ходу были лодки, сшитые из кусков коры. Жилищем многих племен огнеземельцев служил конусообразный шалаш с жердяным остовом, покрытым шкурами тюленей или гуанако. Единственной одеждой были накинутые на плечи шкуры животных. В прошлом племена, по хозяйственно-культурному облику сходные с огнеземельцами, были гораздо шире распространены в Южной Америке; свидетельствами их былого пребывания здесь являются раковинные кучи береговых районов Чили и южной Аргентины, чрезвычайно сходные с аналогичными памятниками Европы и Восточной Азии. Значительные хозяйственно-культурные аналогии с огнеземельцами прослеживаются по этнографическим данным у некоторых племен литторальных районов Калифорнии и у прибрежных маори Южного острова Новой Зеландии.

Тип приморских собирателей и рыболовов умеренно-теплого пояса связан в Северном полушарии рядом географических и этнографических переходов с типом рыболовов бассейнов больших рек и морских берегов более холодных районов той же климатической зоны. В Сибири тип этот возник еще в конце неолитического периода и с течением времени стал преобладающим у многих народов берегов Оби и Амура. Основной пищей здесь в течение круглого года и. теперь еще служит: рыба, которая со времени рыболовного сезона заготовляется впрок главным образом в вяленом виде (юкола). Для рассматриваемого типа характерен также оседлый образ жизни, наличие постоянного жилища, часто глубокой и обширной землянки с двумя выходами — верхним и боковым. С этим же типом, по-видимому, связано возникновение и развитие упряжного собаководства. В качестве материала для изготовления одежды широко используется рыбья кожа, обработка которой достигает высокой степени совершенства.

Наиболее характерными представителями рассматриваемого типа в Северной Азии были некоторые группы хантов и манси на Оби и ее притоках, а также нивхи (гиляки) и соседние с ними тунгусо-маньчжурские народы в низовьях Амура (пегидальцы, ульчи, нанайцы). В прошлом тот же тип преобладал у ительменов Камчатки, этнографическое описание которых в середине XVIII в. дал русский ученый и путешественник С. П. Крашенинников. По многим особенностям хозяйства и культуры к сибирским оседлым рыболовам бассейнов больших рек были очень близки некоторые племена индейцев Северной Америки, в особенности жившие на северо-западном (тихоокеанском) побережье тлинниты, хайда и др. У этих племен па основе развитого рыболовства (главным образом лов различных тихоокеанских лососей) возникли прочная оседлость, постоянные деревянные жилища и многие другие черты рассматриваемого хозяйственно-культурного типа (за исключением, впрочем, упряжного собаководства). Интересно, что среди всех типов первой группы именно у оседлых рыболовов — как в Северной Азии, так и в Америке — создались наиболее благоприятные условия для накопления прибавочного продукта и, следовательно, для имущественного неравенства. И у нивхов, и у тлинкитов существовало, как известно, домашнее рабство.

В таежной полосе Северного полушария отчетливо выделяется еще один древний хозяйственно-культурный тип первой группы, по некоторым особенностям близкий к предыдущему,—тип охотников и рыболовов лесов умеренного пояса. До европейской колонизации народы, принадлежавшие к этому типу, заселяли огромные пространства всей лесной зоны на территории современной Канады и севера Соединенных Штатов Америки между Атлантическим и Тихим океанами; представителями рассматриваемого типа являлись, например, многие алгонкинские племена

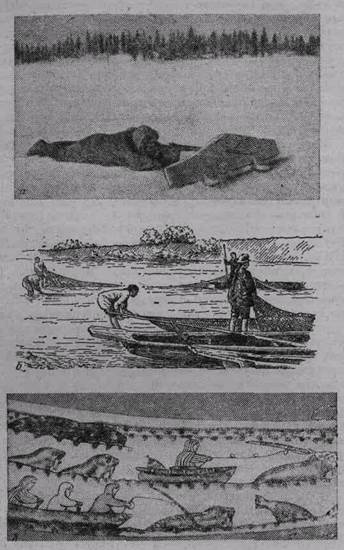

Охотники, собиратели, рыболовы:

д — охота на дикого северного оленя под прикрытием щита у долган;

б—ловля рыбы неводом у нивхов; о — охота на морского зверя у чукчей (резьба по кости)

и атапасские племена. В прошлом тот же тип был широко распространен в Сибири между Тихим океаном и Уралом, а также на севере Восточной Европы, где к нему относились вероятные предки финно-угорских народов — охотничье-рыболовческие племена III—II тыс. до н. э., оставившие памятники различных неолитических культур ямочно-гребенчатой керамики. Почти до наших дней характерные особенности типа таежных охотников и рыболовов сохранились у юкагиров, занимавших раньше обширные пространства Восточной, а может быть, и Западной Сибири, отчасти также у удэгейцев и орочей Приморья и отдельных групп кетов, манси и хантов, не имевших оленей.

В целом рассматриваемый тип характеризуется отсутствием выраженной специализации в хозяйстве. Охота на лесных животных совмещается с рыболовством, роль которого в некоторых случаях бывает очень велика; большое значение имеет подледный лов рыбы в зимнее время. Жилищем лесных охотников и рыболовов зимой служат землянки и полуземлянки, а летом — легкие шалаши, большей частью типа конического чума, одинаково характерного как для населения Сибири (а в прошлом и севера Восточной Европы), так и для индейцев лесной полосы Северной Америки. В качестве сухопутного транспортного средства наряду со ступательными лыжами, по форме напоминающими теннисную ракетку, широко используется охотничья ручная нарта; для передвижения по воде служат лодки-берестянки и однодеревки. Широко употребляется распашная легкая одежда из шкур животных, очень удобная при частых и быстрых передвижениях в тайге.

Севернее, в суровых климатических условиях субарктики в прошлом был широко распространен еще один хозяйственно-культурный тип — охотники лесотундры и тундры. Наиболее ярко его особенности выражены в тундровой зоне Северной Америки у материковых эскимосов, главное занятие которых — охота на диких северных оленей (карибу) и мускусных быков. В Евразии, где народы тундровой полосы заняты оленеводством, рассматриваемый тип сохранялся до недавнего времени (XVIII— XIX вв.) главным образом пережиточно у некоторых групп юкагиров, долган, нганасанов и саамов (лопарей).

Основными объектами охоты наряду с дикими северными оленями, и в настоящие дни еще живущими кое-где в тундре Восточной Сибири, были

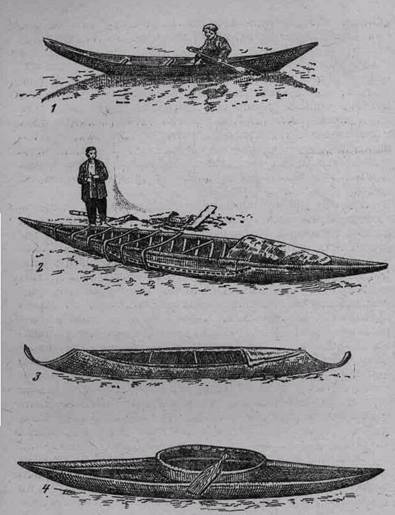

Типы лодок охотников

1 — однодеревка; а — лодка-берестянка; 3—индейская пирога; 4—эскимосский каяк

песцы, мелкие мышевидные грызуны, в особенности лемминги, а также различные птицы. На дикого северного оленя до проникновения огнестрельного оружия охотились с луком и стрелами при помощи оленя-«маныцика» или из-за специального заслона. Хорошо известны были и различные способы загонной охоты. Для ловли более мелких животных и птиц применялись разнообразные силки, петли и капканы. На птиц эскимосы охотились с дротиками с двумя и тремя зубцами. Дротики бросали при помощи метательной дощечки; сбивали птиц и посредством бола, который представлял собой несколько просверленных костяных шариков, связанных сухожильной нитью.

Материальная культура тундровых охотников была близка к культуре охотников тайги (ручная нарта, ступательные лыжи, конические шалаши, крытые обычно шкурами животных, и др.). Только легкая распашная одежда, характерная для охотников тайги, заменялась более теплой глухой меховой одеждой и обувью.

В процессе продвижения на север береговых рыболовов и таежных охотников в специфических условиях арктических приморских районов, богатых морским зверем, выработался своеобразный тип арктических охотников, представленный в Сибири главным образом береговыми чукчами и коряками, а в Северной Америке — эскимосами, расселенными в Арктике от Аляски на западе до Гренландии на востоке. Обилие основных объектов охоты — моржей, тюленей, китов и других морских животных — обеспечивало для этих народов длительное пребывание на одном месте, оседлый образ жизни. В связи с этим сложился и характерный тип жилища — землянка или снежный дом «иглу» у эскимосов.

Отсутствие дерева в безлесных пространствах Арктики привело к возникновению своеобразного способа отопления и освещения при помощи каменной жировой лампы. Вместо дерева и бересты основным материалом служила кожа морского зверя, идущая на изготовление лодок (каяк, байдара), домашней утвари и т. д. Возможность прокормить мясом и рыбой значительное количество собак позволило развить упряжное собаководство как основной вид сухопутного транспорта. Для арктических охотников характерна также глухая (не распашная, надеваемая через голову) тяжелая одежда, хорошо сохраняющая тепло, но несколько стесняющая свободу движений. Археологические, топонимические и историко-фольклорные материалы позволяют предполагать, что рассматриваемый тип в прошлом, начиная с периода неолита, а может быть, и мезолита, был распространен также у берегов Ледовитого океана в Западной Сибири и Восточной Европе вплоть до Белого моря и Скандинавии на западе. Племена арктических морских зверобоев принимали, вероятно, участие в этнической истории не только эскимосов, алеутов, коряков и чукчей, но и таких народов, как ненцы и лопари (саамы).

РУЧНЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Из хозяйственно-культурных типов второй группы для влажных тропиков и отчасти субтропиков характерен тип мотыжных (ручных) земледельцев жаркого пояса, развившийся здесь еще в конце мезолита или начале неолита на основе различных охотничье-собирательских и особенно рыболовческих групп. В настоящее время к атому типу относятся некоторые небольшие народы Индии, Индокитая, Южного Китая, Индонезии и Филиппин, незнакомые с пашенным земледелием, а также папуасы, меланезийцы, многочисленные племена тропической Африки, бассейнов Амазонки и Ориноко в Америке. Уровень социально-экономического развития перечисленных пародов различен, но основные особенности рассматриваемого типа у них проявляются вполне ясно. К этим особенностям принадлежат мотыжное (ручное) земледелие с культивированием главным образом клубнеплодов и корнеплодов (яме, таро, батат, картофель, маниока* и др.), местами богарного (суходольного) риса, а также банана, сахарного тростника, различных видов пальм — кокосовой, саговой и т. и., употребление в качестве основного орудия обработки почвы «сажального кола»;

очень большая, иногда преобладающая роль женского труда в сельском хозяйстве; наличие из домашних животных собаки и у некоторых групп Азии и Африки — свиньи и домашней птицы; сравнительно прочная оседлость, каркасно-столбовые постоянные жилища (часто на сваях), преимущественно прямоугольного, реже круглого плана; поясная одежда из растительных волокон; наличие гончарства без гончарного круга; изготовление материи из луба; широкое использование бамбука в качестве строительного материала и при изготовлении различных хозяйственных и бытовых предметов, высоко развитое искусство плетения; преобладание растительной пищи над животной, рыбных блюд над мясными (что указывает, между прочим, на первоначальное возникновение земледелия преимущественно у собирательско-рыболовческих, а не у охотничьих племен).

Распространенный в докапиталистическую эпоху на огромной территории хозяйственно-культурный тип мотыжных земледельцев жаркого пояса распадается, естественно, на ряд локальных вариантов. Так, в Индонезии и Индокитае можно выделить по крайней мере две основные группы ручных земледельцев. Первая из них характеризуется преобладанием подсечно-огневого земледелия, при котором главными орудиями труда являются нож и топоры-тесла, употребляемые как для расчистки лесного участка, так и для рыхления почвы. Группа эта в свою очередь включает две подгруппы: в одной из них главными сельскохозяйственными культурами являются различные клубне- и корнеплоды (папуасы и отчасти меланезийцы Западного Ириана), в другой — суходольный рис (многие народы внутренних районов Молукков, Сулавеси, Калимантана, Суматры, а также Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Бирмы). Вторая группа ручных земледельцев Юго-Восточной Азии обрабатывает свои поля постоянно (подсеки нет). Основным орудием здесь часто является мотыга, главной культурой — суходольный рис. В Индонезии к этой группе принадлежат многие народы на востоке страны (острова Нуса Тенггара, или Малые Зондские, Молукки, отчасти Сулавеси). В Индонезии и на Филиппинах встречаются также народы, которые не знают или почти не знают пахотных орудий, но уже знакомы с первичными формами ирригации. Например, некоторые группы батаков на Суматре, тенггеры и бадуи на Яве заливают свои поля дождевой водой. Есть, наконец, на юго-востоке Азии земледельческие народы, которые не применяют плуга, но для рыхления почвы прогоняют по влажному полю буйволов. Так поступают, в частности, даяки-мурут на Калимантане (Борнео), и ли на острове Хайнань. Близкие аналогии почти всем описанным подтипам мотыжных земледельцев жаркого пояса можно найти и далеко за пределами Юго-Восточной Азии — в Индии, тропической Африке, Южной и Средней Америке.

Большим своеобразием отличаются также этнографиические черты микронезийцев и полинезийцев — обитателей множества преимущественно мелких островов Тихого океана, выработавших в процессе их освоения ряд специфических хозяйственных и культурных особенностей. Основным источником существования этих народов

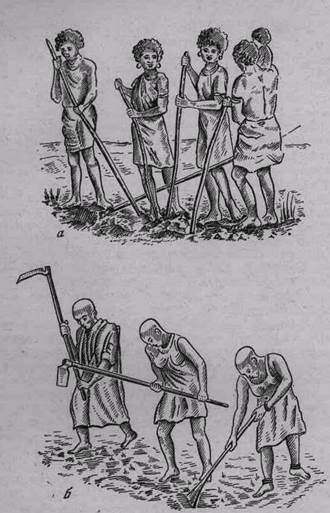

о — вскапывание земли кольями. Новая Гвинея; б — африканские женщины за обработкой поля

является, несомненно, ручное земледелие собственно мотыжного типа с постоянными полями и употреблением мотыги со шлифованным каменным наконечником в качестве основного орудия труда. Наиболее распространенные сельскохозяйственные культуры — таро, кокосовая пальма, хлебное дерево. Микронезийцам Марианских островов был известен, однако, и суходольный рис. Очень характерны для микронезийцев и полинезийцев такие особенности, как развитие мореходства и связанные с ним типы судов (лодки с противовесом, или аутригером, двойные лодки и др.), разнообразные навыки в использовании скудных природных ресурсов тихоокеанских островов — дерева, пальмовых вайев (листьев), растительных волокон, раковин и т. п. Некоторые советские этнографы (например, С. А. Токарев) выделяют полинезийцев и микронезийцев в особый хозяйственно-культурный подтип или даже тип — островной, или океанийский.

Своеобразный «предгорный» вариант типа мотыжных земледельцев жаркого пояса намечается у некоторых народов Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии, живущих в возвышенных субтропических районах и только недавно (в XIX—XX вв.) начавших применять пахотные орудия (бонтоки, игорроты, ифугао и другие «горные» народы Филиппин, многие монкхмерские, индонезийские, тибето-бирманские и тайские племена плоскогорий Индокитая и северо-восточной Индии, кава, цзинпо, отчасти также мяо и яо, ли и гаошань на юге Китая). Основными сельскохозяйственными культурами являются у этих народов таро, а также рис — большей частью заливной (на террасах), но нередко и суходольный. Заметную роль играют, однако, и другие культуры, преимущественно северного происхождения (кукуруза, сорго, просо и т. п.).

От описанного «предгорного» варианта можно наметить ряд постепенных переходов к особому хозяйственно-культурному типу ручных земледельцев горной зоны, характерному для многих народов группы «и» (лоло), а также — в специфическом варианте — для части тибетцев (преимущественно в бассейне верхней Брамапутры — Цангпо) и близких к ним этнических общностей. Для этого типа, сложившегося уже в условиях умеренного и даже прохладного климата, характерны холодоустойчивые сельскохозяйственные культуры — овес, ячмень, отчасти пшеница, гречиха, конополя, сурепка. Рис известен повсеместно, но занимает второстепенное место. С применением плуга и ирригации высокогорные земледельцы познакомились сравнительно недавно, вероятно, под влиянием равнинных народов Индии и Китая; в основном земледелие и в наши дни остается богарным (суходольным), а у некоторых народов также мотыжным.

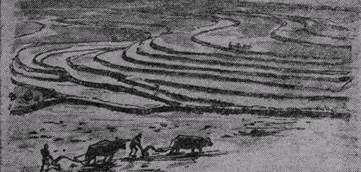

Террасы рисовых полей у ифугао (Филиппины)

На юге Тибета встречаются и яки. Для вьючного транспорта широко используются ослы и лошади, помеси между ними, быки и яки, иногда овцы. В домашнем производстве видное место занимают различные виды обработки камня, дерева, кож, шерсти и меха.

Жилище разнообразно: наряду с глинобитными саманными и сырцово-кирпичными постройками встречаются животноводство, носящее пастушеский характер, обычно срубные, каменные и комбинированные дома. Срубная техника в старину преобладала у народов, живущих в зоне высокогорных хвойных лесов (например, у наси, лису, некоторых групп и, южных тибетцев). Интерес двухэтажные срубиостолбовые амбары, в нижнем ярусе которых иногда содержится скот. У. и Даляншаня и Сяоляншаня на юго-западе Китая, а также у оседлых тибетцев, где хвойного леса мало или совсем нет, встречаются двухэтажные каменные дома-крепости со смотровыми башнями. Очаги, как правило, помещаются внутри жилищ. В питании большое место занимают всевозможные лепешки (овсяные, гречневые, кукурузные и др., заменяемые в Тибете ячменной цзамбой); мясо, особенно в Тибете, едят чаще, чем земледельцы тропиков и субтропиков. Тибетцы употребляют молочные продукты, в частности выдержанное топленое коровье масло. В большом ходу кирпичный черный чай. В костюме видное месте занимают меховые, войлочные и шерстяные накидки, а также меховые безрукавки. У тибетцев распространены суконные халаты и шубы. Среди разнообразных головных уборов выделяются вязаные шерстяные колпаки и меховые шапки всевозможных фасонов. Обувь применяется гораздо чаще, чем в жарком поясе. В Тибете босиком ходят редко, зато кожаная обувь разных типов (частично сыромятная) вполне обычна.

За пределами Восточной и Центральной Азии хозяйственно-культурный тип горных ручных земледельцев и пастушеских скотоводов изучен еще очень мало, так как он почти повсеместно перекрыт типами, связанными с применением пахотных орудий и тягловой силы домашних животных. Несомненно, однако, что до распространения пашенного земледелия различные варианты рассматриваемого типа были очень характерны для народов многих высокогорных районов ойкумены: для Западных Гималаев, Гиндукуша, Памира, Кавказа, Карпат, Альп, Пиренеев, Андийского нагорья Южной Америка. В последнем районе, например, в качестве вьючного животного была известна лама, способ использования которой во многом аналогичен использованию яков в Центральной Азии. Двухэтажные каменные или комбинированные дома-крепости тибетцев очень сходны с такими же постройками памирских таджиков, буришей, кафиров и кашмирцев, горных групп грузин — сванов и хевсуров, различных народов Дагестана, черногорцев в Динарских Альпах, романшей и ладинов Тироля и Швейцарии, наконец, басков. Много аналогий между различными народами этого типа наблюдается и в области костюма. Сюда относятся, например, кавказские бурки, шерстяные накидки и плащи-пончо кечуа и аймара Южной Америки, а также различные головные уборы, в частности фетровые шляпы тибетцев, карпатских украинцев (гуцулов) и тирольцев, в особенности береты басков, развившиеся, вероятно, из шерстяных колпаков и получившие в наши дни широкое распространение по всему миру.

К зоне преобладания типов мотыжных земледельцев жаркого пояса и высокогорных районов в Северном, а частично и в Южном полушарии с неолитического периода прилегала столь же обширная область распростра-. нения другого хозяйственно-культурного типа — мотыжных земледельцев степей и сухих предгорий. Новейшие археологические материалы, относящиеся к земледельческим племенам Восточного Средиземноморья конца меаалита или начала неолита (VIII— VII тыс. до н. э.), позволяют предполагать, что тип этот является древнейшим из всех типов второй группы. К нему, несомненно, относились многие неолитические группы населения Азии и Европы, оставившие памятники таких культур, как Ян-шао и Луншань на севере Китая, Анау в Средней Азии, Триполье и близкие к нему культуры с крашеной керамикой на юго-востоке Европы. В Америке к тому же типу могут быть отнесены племена индейцев пуэбло, а также многие народы области древних высоких культур Центральной и Южной Америки.

Для всех этих групп характерны следующие особенности: развитое мотыжное земледелие с преобладающей ролью зерновых, в первую очередь пшеницы и проса (в Америке — кукурузы), а также различных бахчевых, в особенности тыквы; наличие крупного и мелкого рогатого скота (в Южной Америке местами ламы и альпака) ; оседлый образ жизни; плоскодонная керамика, часто с богатой полихромной росписью, изготовлявшаяся первоначально без гончарного круга; прямоугольное жилище с земляным полом и стенами из глины, самана, сырцового кирпича или плетня, обмазанного глиной; развитое ткачество и изготовление шитой одежды преимущественно из хлопчатобумажных тканей; преобладание растительной пищи, в частности различного рода лепешек и густых каш типа мамалыги. В наиболее засушливых местах распространения рассматриваемого типа, вероятно, уже в период неолита и бронзового века (IV— II тыс. до н. э.) возникло искусственное орошение. Если в Америке тип мотыжных земледельцев степей и сухих предгорий сохранился до начала европейской колонизации, то в Евразии на его основе уже с III—II тыс. до н. э. стали развиваться различные виды пашенного земледелия. Несомненно также, что на базе рассматриваемого типа сложились древнейшие классовые общества Двуречья, Египта, Передней и Средней Азии, северо-западной Индии и Китая. В Центральной и Южной Америке, где пахотные орудия до появления европейцев известны не были, на мотыжно-земледельческой экономической базе самостоятельно развились раннеклассовые государства майя, науа, ацтеков, чибча-муисков и других народов.

Еще одним хозяйственно-культурным типом второй группы следует считать ручных земледельцев лесной зоны умеренного пояса. В лесных областях Европы тип этот был широко распространен с периода позднего неолита вплоть до проникновения сюда с юга плужного земледелия уже на заре классового общества. В Северной Америке у ирокезских, атапасских, алгонкинских и других племен, расселенных на территории современных США и Канады, ручное земледелие оставалось основным видом сельского хозяйства вплоть до периода европейской колонизации. Основу рассматриваемого типа составляло подсечно-огневое земледелие. Главными сельскохозяйственными культурами в Евразии были первоначально ячмень, овес и рожь, из технических — лен и конопля, а также различные овощи, в особенности репа и брюква. В Америке аналогичную роль играли кукуруза (маис), картофель и хлопок. Заметное, но все же подсобное значение у евразийских лесных земледельцев имело животноводство (преимущественно крупный рогатый скот и свиньи). Существенное место в хозяйстве долго сохраняли рыболовство и охота. Известно также было бортничество. Характерные черты культуры и быта этого типа следующие: оседлый образ жизни, деревянное (каркасно-столбовое или срубное) жилище, обычно с высокой крышей, открытым очагом, камином или духовой печью, иногда полуземляночное; развитое гончарство, различные виды обработки дерева, ткачество; одежда (у европейских и азиатских народов) преимущественно из льняных или пеньковых, отчасти шерстяных тканей (туникообразные рубахи, несшитые или сшитые юбки, мужские штаны с узким шагом и др.); обувь первоначально деревянная типа постолов или плетеная из лыка (лапти), реже кожа-пая. В пище растительные блюда, похлебки, каши, позднее кислый хлеб сочетаются с рыбными и в меньшей степени с мясными и молочными; из напитков наиболее характерны мед и ячменное пиво.

В лесной зоне Европы, некоторых областей Азии (Южная Сибирь, Приамурье, Приморье и Маньчжурия, север Кореи) рассматриваемый тип пришел на смену более древнему хозяйственно-культурному типу охотников и рыболовов лесной полосы. Смена типов была, несомненно, связана с распространением земледелия из более южных районов, а частично, вероятно, и с внедрением в среду охотников и рыболовов степных и лесостепных земледельческих, а в Европе и Азии также земледель-ческо-пастушеских племен. По археологическим данным, процесс этот очень ясно прослеживается на территории европейской части СССР, где во II тыс. до н. э. носители культур боевых топоров — прибалтийской, фатьяновской

|

|

а — сбор початков кукурузы у ирокезов;

б — железная мотыга русских крестьян VIII—Х вв.;

в — легендарный первый земледелец Китая Шэньнуп

и др.,— говорившие, вероятно, на индоевропейских языках, двигаясь на север, интенсивно смешивались с жившими там ранее охотниками и рыболовами (предками современных финно-угорских народов). Понятно поэтому, что мотыжные земледельцы лесной зоны унаследовали от своих предшественников многие хозяйственные и культурные черты: всевозможные орудия охоты и рыболовства (например, капканы, силки, верши, различные сети), типы лодок-берестянок и однодеревок, лыжи и др. Позднее, в железном веке — в I тыс. до н. э. и в первых веках новой эры

распространились пахотные орудия и начался переход к хозяйственно-культурным типам третьей группы. Однако многие характерные особенности предшествующего типа продолжали сохраняться и даже развиваться, дожив до настоящего времени. И в наши дни эти особенности в самых разных сферах хозяйства, культуры и быта легко наблюдать у большинства европейских пародов — славянских, балтийских, германских, романских и кельтских.

СКОТОВОДЫ

Животноводческие типы второй группы начали формироваться в Евразии и Африке несомненно позднее земледельческих, скорее всего в III—II тыс. до н. э., когда возникло первое великое разделение труда между земледельческими, оседлыми и скотоводческими, преимущественно кочевыми племенами. Окончательному размежеванию этих двух групп предшествовал длительный период постепенного роста роли животноводства в комплексном хозяйстве населения степей и полупустынь, которое генетически было связано с древними племенами охотников и собирателей этой зоны. По-видимому, в рассматриваемое время сложился Хозяйственно-культурный тип пастушеских скотоводов и земледельцев, в экономике которых разведение домашних животных сочеталось с мотыжным земледелием. Племена этого типа вели еще оседлый или полуоседлый образ жизни, при котором скот большую часть года содержался на подножном корму под наблюдением особых пастухов. Пастбища располагались иногда вблизи постоянных поселений, иногда же довольно далеко от них; в последнем случае туда выезжала на летний период значительная часть населения. Древние культуры «степной бронзы» (III—II тыс. до н. э.), широко распространенные в Евразии на огромных пространствах между Дунаем на западе и Амуром на востоке, были созданы, вероятно, именно пастушеско-земледельческими племенами, принадлежавшими к рассматриваемому типу. К нему же относились, в частности, предки индоевропейских народов Северного Причерноморья и Средней Европы, оставившие многочисленные археологические памятники с боевыми топорами и шнуровой керамикой. Упомянутое выше проникновение на север «фатьяновцев» и близких к ним племен Прибалтики было одним из конкретных эпизодов расселения индоевропейцев.

Промысел гринды (мелкого кита) у фарерцев

В более поздние периоды многие черты рассматриваемого типа сохранялись у различных индоевропейских народов, например у индоарийцев в период их расселения в Северной Индии или у германцев эпохи Цезаря и Тацита. В настоящее время подобные же черты в различных сферах культуры и быта наблюдаются, большей частью пережиточно, у некоторых народов, хозяйство которых и теперь носит комплексный скотоводческо-земледельческий характер (венгры, некоторые группы скотоводов Югославии, Болгарии и Румынии, отчасти также литовцы, южные башкиры, народы Северного Кавказа и др.).

В Северной Европе и в наши дни встречаются отдельные народы, для которых характерна большая экономическая роль пастушеского скотоводства. Так, например, у северных норвежцев и шотландцев скотоводство этого типа с преобладанием в стаде овец сочетается не столько с земледелием, сколько с рыболовством и морским зверобойным промыслом. На Фарерских островах и в Исландии, где земледелие почти невозможно, овцеводство выступает на первый план наряду с рыбной ловлей и охотой на морских животных. В Восточной Сибири животноводство (крупный рогатый скот, лошади, отчасти северные олени) сочетается у якутов с сухопутной охотой и речной рыбной ловлей.

В процессе дальнейшего развития и специализации пастушеско-земледельческих групп сложился хозяйственно-культурный тип скотоводов-кочевников степей и полупустынь. Областью его формирования были открытые ландшафты засушливой зоны, где отсутствовали возможности развития искусственного орошения, но зато имелись обильные пастбища. Именно в этих местах все большее и большее экономическое значение приобретало скотоводство, хозяйство становилось высокоспециализированным, складывался кочевой образ жизни, наложивший глубокий отпечаток на все культурно-бытовые особенности народов, принадлежавших к рассматриваемому типу. Из домашних животных основную хозяйственную роль играли лошади, крупный и мелкий рогатый скот, в особенности овцы, наиболее приспособленные к тебепевкам, а в некоторых областях, имевших характер полупустынь и пустынь, также верблюды. Основу питания составляла мясная и молочная пища, в связи с чем вырабатывались различные способы приготовления молочных продуктов: сыра и квашеного молока, а также напитков типа кумыса, араки (молочной водки) и т. п. Главным видом жилища скотоводов-кочевников были различные переносные шатры, крытые полотнищами из шерсти (ткаными или валеными), или реже кожей. Утварь, в частности посуда, также была преимущественно кожаной. Гончарство, как правило, отсутствовало. Одежда была шерстяной, кожаной, меховой. Очень характерны мужские и женские штаны с широким шагом, удобные при верховой езде, распашные куртки и халаты; кожаными, валеными, реже меховыми были также головные уборы и обувь.

Из древних народов характерными представителями рассматриваемого типа были в Европе скифы-кочевники и сарматы, а в Азии близкие к ним этнически саки и массагеты. К тому же типу относились многочисленные тюркоязычные и монголоязычные народы древности и средневековья, начиная с «хунну» китайских источников, достигших в IV в. н. э. Европы под именем гуннов. Из современных народов кочевниками-скотоводами были в недалеком прошлом монголы, киргизы, казахи, каракалпаки, часть туркмен, а также различные тюркские, иранские и арабские племена Передней Азии и Северной Африки. Многие особенности того же хозяйственно-культурного типа были еще недавно свойственны некоторым пародам Восточной и Южной Африки, например зулусам, бечуанам, готтентотам, горным дамара и др.

Можно говорить о существовании нескольких локальных вариантов типа кочевников-скотоводов степей и полупустынь — центральноазиатском, среднеазиатском, пе-реднеазиатском, аравийско-африканском, южноафриканском и т. д. Для центрально- и среднеазиатских кочевников, например, характерно преобладание в поголовье домашних животных — лошадей и овец, а также распространение войлочных юрт в качестве основных жилищ. В Передней Азии, Аравии и Северной Африке большую роль в хозяйстве играют верблюды и козы, жилищами же служат преимущественно шатры и палатки. На юге Африки лошадей и верблюдов нет, стада состоят почти исключительно из крупного рогатого скота; жилищами служат круглые легкие хижины с жердяным остовом, располагаемые на стойбищах по кругу с загоном для скота в центре (так называемый «крааль»).

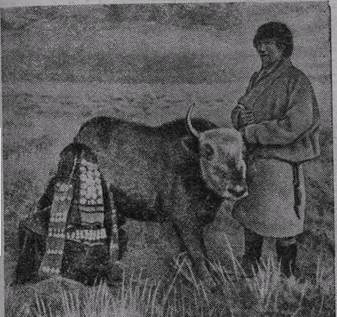

На высокогорном плато северного и западного Тибета сложился еще один своеобразный хозяйственно-культурный тип второй группы — тип высокогорных скотоводов-кочевников. Экономической основой этого типа является животноводство на полупустынных и холодных горных плато; перекочевки совершаются обычно на небольшие расстояния. У многих групп имеются даже небольшие постоянные поселки, в которых часть населения занимается земледелием. Кочевой образ жизни сочетается у этих групп с оседлым. Разводят преимущественно яков, покрытых густой и длинной шерстью и хорошо приспособленных к суровому тибетскому климату. Шерсть яков используется для изготовления кошм, войлоков и шерстяных тканей, кожа идет на выделку обуви и других бытовых вещей, мясо и молоко употребляются в пищу. Навоз яков используется как топливо. Применяются яки и для транспорта (главным образом, вьючного); трудные горные тропы они преодолевают прекрасно. Кроме яков, в состав стада высокогорных скотоводов входят овцы, козы, крупный рогатый скот и лошади; издавна известны пзо, или сарлыки — помеси между яками и коровами, дающие хорошее молоко и отличающиеся более покладистым нравом по сравнению с чистопородными яками. Очень характерно для рассматриваемого хозяйственно-культурного типа развитие всех отраслей домашнего производства и ремесла, связанных с переработкой

животного сырья (кожевенное и шерстобитное дело, прядение и тканье шерсти).

Основное жилище высокогорных скотоводов — переносный прямоугольный шатер па жердяном каркасе, покрытый шкурами животных, кошмами и полотнищами шерстяной (чаще всего черной) ткани. В последнее время в качестве материала употребляется также брезент (особенно летом). Очаг помещается внутри жилища; он служит одновременно для приготовления пищи и отопления. Утварь и посуда большей частью кожаные, деревянные или чугунные; керамики почти нет. В питании существенная роль принадлежит вареному мясу, салу, топленому выдержанному маслу, кислому молоку. Хорошо известна, конечно, и цзамба, обычно получаемая от земледельческих соседей. Наиболее распространенные способы приготовления мясных кушаний — варка в подвесном или укрепленном на треноге чугунном котле и

Кочевники бишарппы с верблюдом. Северо-восточный Судан.

Краоль зулусов Южной Африки

поджаривание на вертеле над открытым очагом. Главные элементы костюма — суконные халаты и штаны, меховые шубы, кожаные сапоги, меховые шапки разной формы. Халат или шубу обычно носят на левом плече (при открытом правом); в жаркое время эта одежда может быть целиком спущена до пояса и завязана вокруг талии. Этот обычай связан с резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее характерными представителями типа высокогорных скотоводов являются кочевые и полукочевые группы тибетцев самых суровых по своим климатическим условиям центральных и северо-западных районов Тибета. Тибетцы, живущие в более мягких условиях в округе Чамдо, северо-западной Юньнани, Сы-чуани и Цинхае, по общему этнографическому облику являются как бы переходными от этого типа к соседним — высокогорно-земледельческому на юге и западе и животноводческо-степному на севере. Переходные черты к земледельческим народам юго-западного Китая выступают, например, у сифань — тибетской этнографической группы на севере Юньнани. Хозяйственно-культурные связи с кочевниками степного типа (главным образом монголами) наиболее отчетливо прослеживаются у тибетцев Цинхая. За пределами высокогорных плато Центральной Азии рассматриваемый хозяйственно-культурный тип не прослеживается, поскольку нигде на земном шаре нет столь возвышенных районов, населенных скотоводами.

Распространение оленеводства, возникшего у народов Северной Азии под влиянием коневодства, привело к развитию на основе древнего типа таежных охотников нового хозяйственно-культурного типа второй группы — таежных охотников-оленеводов. В условиях тайги оленеводство получило преимущественно транспортное значение. Появление этого нового вида транспорта сделало таежного охотника еще более подвижным, позволило ему значительно расширить район кочевания. Основные особенности материальной культуры с распространением оленеводства остались в значительной степени прежними: тот же чум, лодка-берестянка, распашной тип одежды и т. д. Оленеводство в этом хозяйственно-культурном типе вьючно-верховое, что связано, с одной стороны, с малой пригодностью нартовой езды в сибирской тайге, с другой же стороны — с небольшими размерами оленьего стада. Самыми характерными представителями этого типа являются эвенки, расселившиеся на огромном пространстве от Енисея до Охотского побережья. Сюда же

Вьючный олень эвенков

Тундровое оленеводство у чукчей (резьба по дереву)

относятся эвены (ламуты) и некоторые другие группы таежной полосы Сибири.

Наконец, в полосе тундры выработался в еще более позднее время хозяйственно-культурный тип оленеводов тундры. Богатые пастбищами пространства тундры создали возможность значительно увеличить численность оленьих стад. Здесь олень является не только и даже не столько транспортным животным, сколько основным источником существования: мясо его — главная пища, шкура служит и для изготовления одежды, и для покрытия жилища, и для разных домашних поделок. Транспортное оленеводство — нартово-упряжное. Одежда — глухого покроя; при езде па оленной нарте в открытой тундре она необходима; при верховой езде на олене в тайге, напротив, неудобна. Рассматриваемый хозяйственно-культурный тип имеет две географические областях распространения: на крайнем северо-востоке Сибири у чукчей и коряков и на северо-западе — у ненцев и соседних с ними народов. Два последних хозяйственно-культурных типа в Америке не получили распространения, так как северный олень не был там одомашнен.

Дата добавления: 2016-03-15 ; просмотров: 1129 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Adblockdetector