Охота на китов запрещена во всем мире, но им можно.

Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью. На берегу Берингова моря, в самом большом национальном селе Лорино, за год по квоте добывают 140 китов.

1. Чукотка — один из самых отдалённых районов Крайнего Севера. Чтобы долететь из Москвы до Анадыря, столицы региона, понадобится 9 часов. Чтобы увидеть, как живут и работают чукотские китобои, нужно на винтовом самолёте добраться до села Лаврентия, а из него — в прибрежный посёлок Лорино.

2. Лорино — самое большое национальное село на Чукотке, расположенное на берегу Берингова моря. До ближайшего американского штата — Аляски — здесь всего 150 километров. Здесь живёт около тысячи человек. В основном местные жители занимаются китобойным промыслом, рыболовством, а также выращивают ездовых собак.

3. В советское время охоту на китов вели китобойные флотилии, на долю СССР приходилось более 40% всех добытых в мире китов. В конце 70-х численность животных сильно сократилась и условия промысла ухудшились. В 1982 году, чтобы сохранить численность китов, Международная китобойная комиссия приняла мораторий на китовый промысел.

Он начал действовать с 1986 года, и большинство стран, за исключением Японии, Норвегии, Исландии, СССР и Фарерских островов, поддержали эту инициативу. Однако фактически СССР прекратил охоту на китов в 1987 году. Из-за убыточности китобойные флотилии постепенно расформировывались и продавались за границу.

За время активного коммерческого промысла народы Чукотки почти разучились охотиться традиционными способами. В основном местные жители занимались лишь разделкой туш, которые привозили советские флотилии. В 90-е годы на Чукотку перестали завозить продукты, и, чтобы выжить, местным жителям пришлось заново учиться традиционному промыслу, с которым на тот момент были знакомы только некоторые старики.

Сейчас Чукотка — один из немногих регионов, где разрешена некоммерческая охота на китов и моржей. Чукчи, как и другие коренные народы Севера, могут добывать 140 серых китов в год по квотам китобойной комиссии.

4. Охота на китов начинается в апреле. С добычей первого кита в чукотских посёлках впервые за долгое время появляется свежее мясо.

Если в каком-то населённом пункте не успевают выработать китовые квоты, осенью их перераспределяют. Добыть дополнительных китов могут самые густонаселенные деревни. Однако воспользоваться этим успевают не все: бывает, что у китобоев не хватает топлива, чтобы выйти в море.

5. Охота на китов некоммерческая, но китобои получают зарплату: около 25–27 тысяч рублей. Работа очень опасная: испуганный кит может напасть на людей и перевернуть судно, поэтому на промысел всегда выходит не менее трёх лодок, так есть больше шансов спасти товарищей, которые оказались в ледяной воде.

6. Обычно китобои вооружены огнестрельными и гарпунными ружьями. Раньше чукотские охотники использовали ручные американские гранатометы даттенганы. Но доставать боеприпасы с Аляски оказалось тяжело.

7. После выхода в море китобои внимательно всматриваются вдаль и ищут фонтаны китов.

8. Как только кто-то замечает кита, все лодки несутся к нему и ждут, пока животное вынырнет.Кит уходит под воду на 5-8 минут.

9. В основном чукотские охотники добывают серых или калифорнийских китов. Длина взрослой самки не превышает 15 метров, а самца – 14,6 метра. Масса животного — 20–35 тонн. Они гораздо меньше гренландских китов. Средняя длина «гренландца» — 21 метр, а его масса может доходить до 150 тонн.

10. Охотник, вооруженный гарпуном, приготовился к нападению.

11. Из воды показалось дыхало кита.

12. Китобой бросает первый гарпун.

13. Охотник попал в цель. Его гарпун состоит из наконечника и древка. После броска наконечник гарпуна остаётся в теле кита, а древко отстёгивается и падает в море. Его тут же подбирают, чтобы в следующий раз использовать снова.

14. К наконечнику привязана верёвка (линь), на конце которой ярко-красный буй. Чукотские китобои называют его «пых-пых». Поплавки нужны для того чтобы вымотать кита и заставить его как можно чаще подниматься на поверхность. Кроме того поплавки — отличные маркеры местонахождения кита.

15. Хвост кита.

16. Одного попадания недостаточно, поэтому остальные лодки продолжают метать гарпуны и ставить новые поплавки.

17. Раньше в качестве «пых-пыхов» использовали наполненные воздухом шкуры тюленей или желудки моржей.

18. Обычно, чтобы кит потерял скорость и больше не смог уйти под воду, нужно 4–5 гарпунов с буями.

19. Иногда киты подныривают под лодки и носом выбивают людей их из воды. Для китобоев это особенно опасно: многие из них не умеют плавать, так как из-за сурового климата им просто негде учиться.

20. В кита летят последние гарпуны. Вырвать их наконечники из тела животного почти невозможно. Позже, на берегу, их вырежут с куском шкуры.

21. Раненый кит становится очень агрессивным. Он может резко уйти под воду вместе с буями и утонуть. Тогда охотники останутся без добычи.

22.

23. Когда кит выбивается из сил, его добивают из карабина.

24. Тушу буксируют на берег. По традиции голова кита достается тому, кто вонзил первый гарпун. Охотники отрезают куски китового мяса первыми. Самой вкусной частью считается кожа (мантак). Её едят сырой, с солью и перцем, или варят. Так как китовый промысел на Чукотке некоммерческий, продавать мясо и кости нельзя. Каждый житель может прийти на берег и отрезать столько мяса и сала, сколько ему нужно.

25. Охота на китов и моржей запрещена практически во всём мире. Коммерческим промыслом сейчас занимаются только в Норвегии, Исландии и Японии, которая возобновила охоту в этом году.

Природоохранные организации часто осуждают и коммерческих, и аборигенных китобоев, считая охоту на китов слишком жестокой. Многие экологи пытаются убедить коренные народы прекратить охоту и направляют для них гуманитарную помощь.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Профессия – китобой

Многие морские государства в течение столетий активно занимались китобойным промыслом. Эта уникальная профессия, окруженная ореолом романтики, выглядит заманчиво и ассоциируется с приключениями исключительно у людей, которые судят об этой деятельности только по нескольким фильмам.

На самом же деле – это опасный труд, полный лишений, тяжелый, и не особо хорошо оплачиваемый.

История развития китобойного промысла

Охота за китами – старейший промысел, о чем свидетельствуют наскальные рисунки, обнаруженные в древних норвежских селениях, изображающие сцены убийства китов человеком. Ученые подтверждают, что этим рисункам не менее 4 тысяч лет.

Учитывая факт, что в те времена после потепления в полярных водах водилось огромное количество этих морских млекопитающих, было бы довольно странно, если бы древние охотники северных земель не воспользовались таким отличным природным ресурсом.

Самыми первыми в регулярный промысел охоту на китов превратили норвежцы, произошло это примерно 1 тысячу лет тому назад. Известными китобоями также были баскские моряки. В XII столетии китобойным промыслом стали заниматься в Бискайском заливе.

Ученые предполагают, что в тот период китобоев интересовали, преимущественно, гренландские и гладкие киты, из-за их неумения быстро плавать. Кроме того, эти животные имели высокое содержание жира, поэтому не тонули после смерти. Таким образом, охотиться на них было гораздо легче, чем на других представителей данного вида.

Китобойный промысел был настолько распространен, что к началу XVIII века была полностью уничтожена популяция серого кита, обитающего в водах Северной Атлантики. Уже начиная с середины XIX столетия, китобои интересуются преимущественно кашалотами и китами, обладающими большими запасами жира.

В 1867 году была изобретена смертоносная гарпунная пушка, значительно облегчившая работу охотников за китами и открывшая новую эру китобойного промысла. Автором этого смертоносного оружия стал норвежец Свенд Фойн, он же впервые начал применять специальный компрессор, чтобы закачивать воздух в туши убитых животных.

Как происходила охота на кита

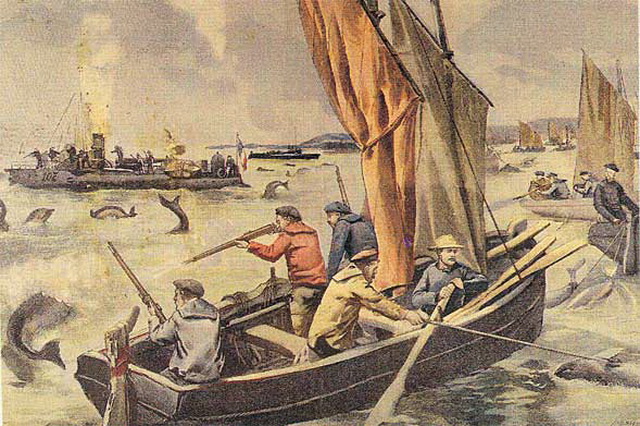

До изобретения гарпунной пушки, китобоям приходилось практически вручную сражаться с исполинскими млекопитающими. Данный процесс осуществлялся следующим образом: с борта судна производилось наблюдение за китами, и как только люди замечали в море фонтан воды, выбрасываемый при выдохе китом, на воду спускалась шлюпка с гарпунером, которая подплывала как можно ближе к морскому исполину.

Гарпунер метал свое смертоносное оружие в жертву, после чего кит, обезумев от боли, нырял как можно глубже, вместе с гарпуном и привязанным к нему линем. К концу веревки крепился пустой бочонок, служивший поплавком и помогающий следить за раненным животным. Иногда кит в агонии бил своим мощным хвостом по лодке, после чего она разбивалась в щепки, выбрасывая в холодные волны китобоев.

Раненное животное также могло специально атаковать своих обидчиков, разбивая лодку ударом хвоста или головы. Люди и море оказывались один на один в последней схватке, спасти китобоев было практически невозможно, и чаще всего они погибали. Но если раненный великан просто уходил на дно, не задев лодку, тут же начиналось его преследование.

Китобоям приходилось усердно налегать на весла, следуя за пляшущим по воде бочонком, и как только кит всплывал, чтобы глотнуть воздуха, в него тут же летели новые гарпуны. Охота заканчивалась, когда обессилевшее животное больше не могло уходить от своих преследователей. Кита добивали и буксировали к судну, после чего сразу же приступали к разделке туши.

Сало кита, которое называется «ворвань», перетапливали и помещали в бочки. Этот продукт широко использовался в самых разных сферах жизнедеятельности: его употребляли в пищу, изготовляли из него смазку для машин. Отдельно ценилось такое вещество, как спермацет, широко применяемое в парфюмерной промышленности.

Но самым ценным продуктом, который можно было получить из кита, была амбра, используемая парфюмерами в качестве закрепителя аромата при изготовлении духов. Разделанную и выпотрошенную тушу животного выбрасывали за борт корабля, поэтому за китобойными судами частенько следовали целые стаи голодных акул, не брезговавшие останками могучего обитателя морских глубин.

Китобойный промысел в современных реалиях

Примерно в середине XX столетия бесспорными лидерами китобойного промысла стала Норвегия, затем Великобритания, США и Голландия. Начиная с 1946 года, все эти государства значительно сократили добычу китов, но не прекратили ее полностью.

Лидерами в данной сфере стали Советский Союз и Япония. Известно, что в СССР китобойным промыслом занимались целые флотилии: «Юрий Долгорукий», «Слава», «Алеут», «Советская Россия», «Советская Украина» и многие другие. От огромных морских млекопитающих брали все, что можно: спермацет, мясо, жир, кожу и даже кости, из которых изготовляли муку для подкормки скота.

Популяция китов резко сократилась, причем некоторым видам стало угрожать полное исчезновение. В 1972 году любой коммерческий промысел всех без исключения морских млекопитающих оказался под запретом, СССР присоединился к мораторию только в 1987 году.

В настоящее время Россия имеет специальную квоту на добычу не более 140 китов ежегодно. Заниматься промыслом имеет право только коренной народ Чукотки, издавна использующий мясо этого животного в пищу. Квоты на добычу китов также сохранила Норвегия, которая много веков занимается данным промыслом.

Мужественной профессии китобоя было посвящено множество произведений, одним из самых известных среди них является культовый роман Мелвилла «Моби Дик», в котором описано жестокое противостояние людей и огромного кита-убийцы.

Известно, что основой книги стали реальные события, произошедшие с судном китобоев «Эссекс». Также были сняты многочисленные фильмы про китов: «Освободите Вилли», «Белый рассвет», «Смерть среди айсбергов», «Черный плавник», и другие. Что касается китобойного промысла, то он так и остался профессией для избранных.