- Гарпун — это древнейшее орудие охоты. Конструкция гарпуна и его эволюция

- Значение слова «гарпун»

- Конструкция. Гарпун и острога

- Гарпун у разных народов

- Гарпун – древний инструмент китобоя

- Эволюция орудия

- Гарпун для подводной охоты

- Эволюция гарпунов

- Конструкции гарпунов для подводной охоты

- Типы наконечников

- Как древний человек рыбу ловил

Гарпун — это древнейшее орудие охоты. Конструкция гарпуна и его эволюция

Большинство наших современников считают, что гарпун – это что-то вроде копья для ловли рыбы. Чаще всего его путают с острогой. Это объяснимо: для охоты и рыбалки «ради забавы» классический гарпун почти не используется, зато у коренных народов Севера, которые живут традиционными промыслами, это орудие до сих пор в чести. «Цивилизованные» европейцы и американцы теперь пользуются гарпунным ружьём, а оно имеет мало общего с древним орудием: этот довольно сложный инструмент за много веков своего существования претерпел значительные изменения. Особую известность получил, конечно же, китобойный гарпун, подробно описанный Германом Мелвиллом, но были и другие, отличные по конструкции и назначению. Постараемся выделить их общие черты.

Значение слова «гарпун»

Составители толковых словарей сходятся во мнении, что этот термин (harpoen) обязан своим появлением голландским китобоям, которые в 17-м веке не знали себе равных. Слово произошло от позднелатинского harpo («крючок»). Однако есть сведения о том, что понятие возникло еще раньше — у басков, народа, живущего на территории современной Испании. В переводе с баскского языка «гарпун» — это «каменное острие». На Руси гарпун называли кутилом или спицей.

Конструкция. Гарпун и острога

Самое простое устройство у гарпуна для лова рыбы. Такой гарпун – просто иззубренное копьё. В некоторых случаях он имеет кольцо для привязывания к лодке. Гарпун иногда называют острогой (и наоборот), но на самом деле острога – это совсем другое орудие. Она имеет несколько длинных зубьев и не предназначена для метания. Охотник бьёт ею рыбу, не выпуская древка из руки. Гарпун для охоты на водных животных (тюленей, моржей) представляет собой метательное орудие, которое состоит из древка (обычно деревянного), наконечника (может быть костяным, каменным, металлическим) и связывающей их веревки. В условиях скудости материалов и инструментов охотнику нелегко сделать такой гарпун. Фото наглядно демонстрирует, какую сложную конструкцию может иметь это приспособление.

Наконечник, как правило, плоский и иззубренный, вставляется в древко, но соединяется с ним неплотно. После того как охотник сделал бросок, древко отделяется от наконечника, вошедшего в тело жертвы. Далеко не всегда животное удается убить одним броском. Раненный зверь пытается скрыться, веревка натягивается, и древко, которое плавает на поверхности воды, указывает охотнику направление его движения. Избавиться от засевшего в теле острия жертва не может: этому препятствуют боковые зубцы.

Гарпун у разных народов

Гарпун – это интернациональное орудие. Люди научились вырезать их еще в эпоху палеолита (раннего каменного века). Их делали из кости (северяне – из моржовой и мамонтовой) и рога, чаще оленьего. Острия древних гарпунов эскимосы, алеуты, чукчи и коряки изготавливали из кремня, бронзы, самородной меди и железа. Впрочем, народы Аляски не брезговали и цельными деревянными гарпунами. Некоторые африканские племена используют гарпун (с железным острием) для охоты на бегемотов. На Андаманских островах ними убивают диких кабанов. В пещерах материковой Европы (на значительном расстоянии от моря) обнаружены костяные наконечники от сложных гарпунов, которые применялись, очевидно, для ловли крупной рыбы и охоты на лесных (не водных!) зверей. Костяные наконечники эпохи неолита найдены и в России. С гарпунами охотились и летом, и зимой, с лодки, у полыньи или просто в воде. Издревле гарпуны применялись индонезийцами для добычи китов, дельфинов и акул. Их конструкция не предусматривала отделение наконечника, гарпун просто привязывался к лодке длинным линем. Нужно отметить, что индонезийцы не бросают гарпун в кита, а, не выпуская древка из руки, прыгают на его спину и колют его, как обычным копьем.

Гарпун – древний инструмент китобоя

Формы гарпунов были очень разнообразны. Классический европейский или американский китобойный инструмент имеет железное древко и широкое короткое лезвие. Чаще всего у таких гарпунов деревянные рукоятки, за которые они привязываются к лодке очень длинной веревкой. В 19-м веке (и ранее) китов преследовали на небольших гребных судах (вельботах). Приблизившись на расстояние 6 метров, гарпунер метал в кита своё оружие (чаще – два). При броске острие не отделялось от древка. Линь, привязанный к гарпуну, стремительно разматывался, и кит с огромной скоростью тащил лодку по волнам, пока не выбивался из сил. Тогда кита убивали, но не гарпуном, а копьём, и делал это не гарпунер, а капитан вельбота. Тем не менее, хороший гарпунщик пользовался огромным уважением.

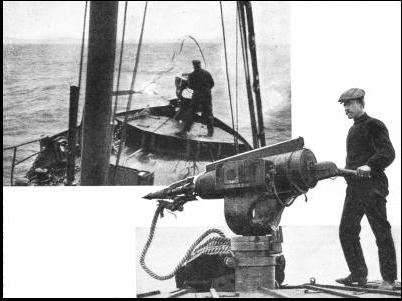

Северным охотникам до сих пор попадаются киты, в теле которых находят перекрученные орудия 19-го века. Ниже показан один такой гарпун. Фото, даже столь лаконичное, свидетельствует о том, что кит был более чем опасным противником.

У норвежцев даже существовал закон, согласно которому мужчина, содержащий семью, не мог быть гарпунером.

Эволюция орудия

Во второй половине 19-го века гарпун китобоя сменила гарпунная пушка, придуманная норвежским инженером Фойном. Она сделала охоту на китов более безопасной и значительно более неприглядной. Обычный гарпун эволюционировал в подводное ружье. Но эти приспособления сохранили главные элементы своего «предка»: острый наконечник с зубцами, направленными назад, и трос, не позволяющий охотнику упустить добычу.

Коренные народы Севера продолжают пользоваться теми же орудиями, что и их праотцы. Гарпун – это универсальный промысловый инструмент. Несмотря на то что жителям Аляски или Чукотки стало доступно огнестрельное оружие, они не собираются отказываться от проверенных веками охотничьих методов и средств.

Гарпун для подводной охоты

Самый захватывающий и увлекательный вид активного отдыха – именно такое определение заслуживает подводная охота. Кроме впечатлений, полученных под водой, она приносит еще и неплохие уловы. Нет, речь не идет о полном садке рыбы.

Эволюция гарпунов

Конструкция гарпуна, равно как и его внешний вид, почти не изменилась за последние 5 тысяч лет. Первобытные люди использовали прочный и длинный деревянный стержень с кремниевым наконечником характерной формы. Эта деталь имела крючок-зацепку, не позволяющую добыче избавиться от поразившего ее оружия и вырваться на свободу.

В наше время еще можно встретить разновидность ручного самодельного гарпуна с деревянной ручкой и наконечником-трезубцем, как у Нептуна. Называется он острогой. Обычно такими «инструментами» браконьеры бьют рыбу в прибрежных зарослях в период нереста.

А вот гарпун для подводной охоты профессионального охотника – это уже совершенно иная вещь, кардинально отличающаяся от древнего орудия. Материалом для его изготовления служит нержавеющая сталь, титановый сплав, сочетание стали и кевлара или стали и карбона, наконечник может быть съемным, во многих моделях предусмотрены различные проточки и фиксаторы, соответствующие тому или иному механизму спуска.

Конструкции гарпунов для подводной охоты

В дешевых пневморужьях применяются простые изделия, предусматривающие передний зацеп. В их передней части есть проточка под шептало, отверстие для крепления линя расположено здесь же, что негативно влияет на качество стрельбы. Привязанный спереди линь после выстрела уводит гарпун в сторону, разворачивает, ставит в Т-образное положение, что доставляет серьезные неудобства на охоте в коряжнике или среди подводных камней. Иными словами, он крепко цепляется в точке разворота, и вытащить его довольно сложно.

Встречаются фрезерованные титановые гарпуны для подводной охоты с несколькими канавками, а также многогранники, в которых тоже предусмотрена «бегущая» втулка. Популярными они не стали по причине дороговизны. У таких навороченных моделей наблюдается одна закономерность: чем сложнее их исполнение, тем они дороже, что вполне логично. Именно высокая цена переносит их на задний план.

Существуют также трубчатые гарпуны, но даже в специализированных магазинах это большая редкость. Какими-то особыми преимуществами они не обладают, поэтому и не нашли своих поклонников. Приобрести подобный гарпун может разве только новичок, толком не разобравшийся в тонкостях стрельбы под водой. Гарпун для подводной охоты можно сделать своими руками из нержавеющего прута, руководствуясь информацией о типах наконечников и их заточке ниже.

Типы наконечников

Основной деталью гарпуна является наконечник, отвечающий за пробивание тела рыбы и дальнейшее ее удержание. Наконечник для гарпуна подводного ружья может быть съемным (навинчивающимся по резьбе) или постоянным, если гарпун сделан из цельного металлического прута. Наконечник на гарпун для подводной охоты — это острие гарпуна определенной формы и конструкции. Например, пуля, трезубец или так называемая метелка.

Наибольшей популярностью среди подвохов пользуются одноконечники и таитянские гарпуны, представляющие собой заточенные длинные стержни с одним флажком.

Как правило, линь у таких моделей крепится в хвостовой части.

Теперь вернемся к таитянским гарпунам. Вынуть его из тела рыбы просто, для этого достаточно всего лишь прижать флажок и выкрутить гарпун вращательными движениями. Для профессионального охотника это дело 5 секунд, ну а новичок справится максимум за 15. Кроме того таитянский вариант более ровный и прочный, так как не имеет соединений, а еще он надежный. Съемные наконечники могут раскручиваться самопроизвольно, причем часто это случается именно под водой, в самый ответственный момент.

Наконечник Зелинского (Х-образный) – самая популярная модель среди наших подвохов, которые по большей части охотятся на пресноводных водоемах. Главные его достоинства – незначительное сопротивление в полете и отменная проникающая способность. Такой гарпун не сносит при стрельбе с дальней дистанции, он отлично держит подстреленный трофей, а если повезет подобраться к стае, то и не один. Известны случаи, когда с его помощью удавалось подстрелить и удержать сразу двух и даже трех рыб. Но у этой модели есть два серьезных врага: речной песок и твердые предметы. После контакта с ними наконечник сразу выходит из строя (заклинивает, гнется, ломается).

- Наконечник Лагутина (Т-образный) – тоже не выдерживает прямого попадания в твердые предметы, кроме того он слишком замысловат в плане конструкции. Плюсы: летит ровно, попадает точно, после попадания автоматически раскрывается и отлично держит добычу.

Наконечник с накаткой – производится в форме цилиндра диаметром не меньше 10 мм. Длина – от 10 до 15 см. С ударной стороны оснащен заостренным бойком, а с обратной имеет резьбу для фиксации на гарпуне. Флажки на этих моделях обычно не ставят. Рыбу удерживает крупная накатка, к тому же удар таким толстым наконечником повергает ее в шоковое состояние, при котором она не способна оказать достойное сопротивление.

- Наконечник отделяющийся – наилучший вариант для тех, кто собрался добыть крупный трофей. С гарпуном дополнительно соединяется специальным тросом. После точного выстрела и первого рывка рыбы остается в ее теле, тогда как гарпун выходит и висит на гибком тросе. Согласно заверениям матерых охотников с такой штукой можно легко добыть большого сазана, амура или сома.

Как древний человек рыбу ловил

Ловить рыбу в Поволжье люди научились в позднем палеолите, а в мезолите и в неолите это занятие стало их привычным промыслом. В те далекие эпохи в наших краях обитали местные оседлые племена рыболовов-охотников, населявшие берега рек и озер современной Нижегородской области. Для своих поселений люди выбирали песчаные речные дюны или ровные полосы длинных озерных берегов. Но большее предпочтенье древние промысловики отдавали берегам рядом с впадавшими в большие водоемы ручьям и озерам, из которых брали начало небольшие речки.

Сегодня мы расскажем, как и чем ловили рыбу на нижегородских реках и озерах в глубокой древности. Конечно, рыболовные снасти теперь стали намного совершеннее. Изменился и сам подход к рыбной ловле: ныне рыбу ловят по большей части ради увлечения, в древности ее промысел был необходим, чтобы не умереть с голоду.

Древние «нижегородцы» баловались осетринкой

Известно, что еще пару сотен лет назад большинство нижегородских рек и озер просто кишили разнообразной рыбой. Поэтому не удивительно, что стерлядочкой и осетринкой нижегородцы баловались довольно часто. Что тогда говорить о глубокой древности, когда количество рыбы в наших водоемах было если уж не в сотни, то точно в десятки раз больше, к тому же была рыба значительно крупнее.

Во время раскопок на всемирно известной неолитической стоянке на Оке у деревни Волосово, в Навашинском районе нашей области, выдающийся русский археолог граф Алексей Уваров еще в XIX веке отмечал изобилие костей и чешуи щуки, леща и стерляди. Вот только ели первобытные люди рыбку в не проваренном, а в слабосоленом и даже сыром виде. Это известно историкам благодаря копролитам, найденным на первобытных стоянках. Медики исследовали эти переваренные остатки человечьей пищи и поставили свои неутешительные диагнозы. Оказалось, что благодаря такой «кухне», многих неолитических мужиков и баб точили изнутри разнообразные паразиты, в том числе описторхоз и диффилоботриоз.

Основными орудиями лова рыбы были сети

Самыми распространенными орудиями коллективной рыбной ловли в каменном и бронзовом веках, конечно же, были сети. Их начали изготавливать еще в позднем мезолите, то есть примерно в VI тысячелетии до нашей эры. Кроме сетей древние племена пользовались орудиями лова наподобие теперешних бредней и неводов. Плели эти орудия лова рыбы из лыка, крапивы, конопляных и льняных нитей, из корней и листьев осоки, из скрученных лубяных волокон.

Изредка археологи находят черепки больших глиняных сосудов, на которых четко видны отпечатки мелкой рыболовной сети. На этих отпечатках даже можно различить волокна и узелки сетевой ячеи. Иногда ячейка эта столь мала, что в ней должна была застревать даже самая мелкая пресноводная рыбка: плотва и даже уклейка.

Откуда же на первобытных горшках взялись отпечатки сети, спросите вы? Археологи считают, что древние женщины-гончары лепили эти сосуды на специальных болванках из травы и мха, обтянутых вышедшими из употребления рыболовными сетями или шкурами. Отпечатки сетей на керамике найдены и на уже упомянутой нами Волосовской стоянке на Нижегородчине. Размер ячейки тамошних древних сетей составлял 10 на 10 и 20 на 20 миллиметров.

А вот на соседней с Волосовской, расположенной чуть выше по течению Оки, Панфиловской стоянке под Муромом, сетевые отпечатки на керамике более разнообразны: 10 на 10, 20 на 20 и 40 на 40 миллиметров. Сети с окских стоянок, вероятно, были сплетены из тонких нитей льна и конопли, так как отпечатки их довольно тонкие. В слое раннего мезолита на древнем поселении Озерки, сохранился обрывок сети, связанной перевитой растительной нитью толщиной всего 1 миллиметр. На этом же археологическом памятнике был найден костяной крючок, перевязанный узлом из той же нити. Кстати, для привязывания сетей и ловушек древние рыболовы использовали длинные тонкие колья с заточенными концами, которые археологи часто находят в водных отложениях древних торфяниковых поселений.

Если бы в нашей области раскопали хот я бы одну богатую органикой неолитическую торфяниковую стоянку, свидетельств о древнейших орудиях рыбной ловли в бассейне Волги и Оки было бы гораздо больше. Для примера, в слоях торфа на неолитической стоянке Швянтойя в Литве сохранились остатки челноков, весла и катушки, обернутые веревкой из лыка липы. Там же археологи раскопали поплавок из бересты, обрывки сетей из липового лыка с ячейками от 2 до 7 см.

Удивительно, но ученые даже поняли, что при плетении этих сетей древние промысловики использовали рыбацкий (шкотовый) узел .

Мастер придал грузилу необычную форму

О ловле рыбы в каменном и бронзовом веках сетями свидетельствуют и

находки рыболовных грузил. В неолите грузилами служили обычные округлые гальки, обвязанные или завернутые в лыко или бересту. Пару таких грузил мне довелось найти возле древней стоянки первобытного человека на берегу озера Кусторка в Павловском районе. Одно из них обычное для окского неолита. Это отполированная округлая песчаниковая галька (фото 1), на противоположных сторонах которой имеются выемки для оплетки грузила с целью привязывания его к низу сети. Опытному глазу исследователя на этом грузиле даже заметны выбоины от ударов грузила о стенки и днище древней лодки. Кстати, датировать грузило можно VI-III тысячелетием до нашей эры.

Подобные три грузила были найдены экспедицией нижегородского археолога Андрея Гонозова на неолитической стоянке в том же районе. Два из них — это целые овальные песчаниковые гальки, на которых имеются

по три выемки для обвязывания грузил обмоткой прикрепляемой к низу сети. На одном ясно видны высветленные участки, появившиеся вследствие гниения на грузиле обмотки из органики .

Но поистине интересна другая моя находка. Это хорошо отшлифованная (древние люди шлифовали каменные орудия щебнем, сырым песком и другими абразивами) зеленая галька, которой первобытный мастер придал необычную по сравнению с большинством грузил форму (фото 2). Любопытно, но только после полной полировки грузила первобытный рыболов отбил противоположные стороны грузила, чтобы прочнее закрепить на нем обмотку. А обматывали грузила полосками лыка, берестой, осокой и т.п.

Рыбу ловили не только сетями

Хочется отметить, что в неолите и в бронзовом веке рыбу ловили не только сетями. И сама рыбная ловля была не единственным промыслом древних «нижегородцев»: не менее важными были охота и собирательство. Древние гурманы собирали речных моллюсков, грибы, ягоды, орехи, мед диких пчел, коренья, дикие фрукты и травы. Но основным промыслом оседлых племен,

постоянно проживавших на высоких приречных дюнах, все же был круглогодичный лов рыбы. То есть, именно рыболовный промысел приносил значимое количество пищевых ресурсов. Поэтому каждое время года требовало особых рыболовных навыков и принадлежностей. Главными объектами рыбной ловли были щука, осетр и сом.

После тяжелой, голодной зимы для первобытных «нижегородцев» наконец-то наступало рыбное изобилие. Поздней весной, во время рыбьего нереста, небольшие речки перегораживали «загородями» или «заколами». Еще поздней осенью в низинах, по лугам и оврагам, заливаемым разливами рек, они ставили заграждения из плетня, хвороста и хвойных веток. Весной во время разлива рыба поднималась в затопленные места и застревала в этих заграждениях.

Для ловли рыбы в половодье древние строили ловушки и лабиринты из вбитых в дно реки вплотную друг к другу вертикальных кольев. Когда рыбы туда набивалось достаточно, промысловики перекрывали единственный выход. Тут им нужно было не зевать, а крупную рыбу бить костяными гарпунами и острогами, а мелочь вычерпывать сачком. Подобную ловушку использовали рыбаки балахнинских племен (неолит, III тыс. до н.э.). Эта ловушка представляла собой почти замкнутый круг, и нашли ее в 1878 году на окской Плехановской стоянке близ Мурома.

Костяные гарпуны археологи находят на торфяниковых стоянках мезолита, неолита и бронзового века. Есть сведения, что добыванием рыбы гарпуном в Поволжье люди занимались еще в позднем палеолите. К тому же первобытные рыболовы охотились на крупных щук, сомов и других хищников с помощью лука и стрел. Наконечники таких стрел выделывали из кости, придавая им игловидную форму с биконической головкой и с зазубренным краем. Таким способом (в том числе с помощью остроги) добывали крупных сомов и щук, выслеживая их в заводях и небольших заросших водоемах типа стариц. Вобще же щуку ловили разными способами: били гарпуном, кололи острогой, ловили на крючок с живцом, на блесну, а также вершами.

Весной, летом и осенью древние рыбачили сетями и бреднями. Ставили разнообразные ловушки — точные копии теперешних «верш», «морд» и «ныреток». Так, остатки рыболовных «верш» найдены на нескольких торфянниковых археологических стоянках эпохи мезолита — например, Ивановское и Сахтыш в Ярославской области. Эти ловушки сделаны из расщепленных переплетенных ивовых прутьев или продольно выструганных сосновых лучин, оплетенных липовым лыком . В «верше», найденной археологами на неолитическом поселении Звизде в Прибалтике обнаружены останки 16 щук от 60 до 136 сантиметров длиной .

Ловили древние рыбаки и с лодок на снасти типа современных удочек, донок и подпусков. Благо, рыба в те времена была намного крупнее, в еде неразборчива и хватала крючки и наживки такие «стремные», на которые теперешняя рыбка уж точно брать не стала бы. Так, на озерных стоянках Ивановское под Ярославлем были найдены рыболовные костяные крючки больших размеров. Это подтвердилось немалыми размерами костей и чешуи щук, сомов, судаков, окуней, линей и карасей, найденных в мезо-неолитических отложениях Ивановских торфяников.

Крючки древние рыбаки делали составные: вытачивали из камня небольшие грузила, к которым привязывали костяные острия. Во время раскопок археологи находят такие выточенные из кости и ракушки рыболовные крючки, и их вид, мягко говоря, не самый аппетитный.

Кроме рыболовных крючков ловили на кремневые и костяные жерлицы, служившие для насаживания мелкой рыбки-живца. Когда крупная хищная рыба проглатывала эту насадку, линь натягивался, и жерлица-стерженек, за середину которого была привязана леса, разворачивался поперек, прочно удерживая добычу. Такая кремневая жерлица, сделанная из кремня, была найдена мной в пойме Оки в нашей области (фото 3).

Зимой древние промысловики ставили подо льдом сети, «верши», особенно популярна была ловля рыбы на снасть типа мормышки, изобретение которой произошло еще в мезолите, то есть примерно 7 тысяч 500 лет назад! Находки крючков от этой снасти для подледного лова значительно отличаются от обычных. Стержни мормышечных крючков имеют значительные утолщения. Именно такие тяжелые крючки были наиболее продуктивны для зимней рыбалки.

Другой способ зимней рыбалки в древности — это глушение рыбы каменными, костяными и деревянными колотушками. Рыбак медленно шел по прозрачному льду. Увидев рыбу, идущую подо льдом, он ударял по льду колотушкой, и тотчас вытаскивал оглушенную рыбу через прорубленную пешней прорубь. Самые же древние рыболовные пешни были найдены на стоянке эпохи раннего мезолита (VII тыс. до н.э.) на стоянке Постников Овраг-2 близ Самары.

Орудия древних рыболовов, изготовленные из органических материалов — остатки сетей, костяные гарпуны (фото 4), рыболовные крючки, берестяные поплавки, рыболовные ловушки, деревянные лодки и весла, а также кость и чешуя рыб — хорошо сохраняются только в слоях торфа. Такие торфяниковые стоянки древних рыболовов (мезолит-неолит-бронза) археологи раскапывают в Верхнем Поволжье. Нижегородские же археологи пока исследовали только стоянки в песчаной почве, в которой органика (кость, дерево, береста) сохраняется лишь в единичных случаях.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Наконечник Зелинского (Х-образный) – самая популярная модель среди наших подвохов, которые по большей части охотятся на пресноводных водоемах. Главные его достоинства – незначительное сопротивление в полете и отменная проникающая способность. Такой гарпун не сносит при стрельбе с дальней дистанции, он отлично держит подстреленный трофей, а если повезет подобраться к стае, то и не один. Известны случаи, когда с его помощью удавалось подстрелить и удержать сразу двух и даже трех рыб. Но у этой модели есть два серьезных врага: речной песок и твердые предметы. После контакта с ними наконечник сразу выходит из строя (заклинивает, гнется, ломается).

Наконечник Зелинского (Х-образный) – самая популярная модель среди наших подвохов, которые по большей части охотятся на пресноводных водоемах. Главные его достоинства – незначительное сопротивление в полете и отменная проникающая способность. Такой гарпун не сносит при стрельбе с дальней дистанции, он отлично держит подстреленный трофей, а если повезет подобраться к стае, то и не один. Известны случаи, когда с его помощью удавалось подстрелить и удержать сразу двух и даже трех рыб. Но у этой модели есть два серьезных врага: речной песок и твердые предметы. После контакта с ними наконечник сразу выходит из строя (заклинивает, гнется, ломается). Наконечник с накаткой – производится в форме цилиндра диаметром не меньше 10 мм. Длина – от 10 до 15 см. С ударной стороны оснащен заостренным бойком, а с обратной имеет резьбу для фиксации на гарпуне. Флажки на этих моделях обычно не ставят. Рыбу удерживает крупная накатка, к тому же удар таким толстым наконечником повергает ее в шоковое состояние, при котором она не способна оказать достойное сопротивление.

Наконечник с накаткой – производится в форме цилиндра диаметром не меньше 10 мм. Длина – от 10 до 15 см. С ударной стороны оснащен заостренным бойком, а с обратной имеет резьбу для фиксации на гарпуне. Флажки на этих моделях обычно не ставят. Рыбу удерживает крупная накатка, к тому же удар таким толстым наконечником повергает ее в шоковое состояние, при котором она не способна оказать достойное сопротивление.