Софийский Собор в Киеве

Заповедник

София Киевская

Экскурсии Киев

Достопримечательности Киева

тур выходного дня Киев

экскурсии по Киеву

экскурсионные туры

горящие туры Киев

горящие путевки Киев

БАШНИ Софийского собора

По винтовым лестницам двух башен Софийского собора можно подняться на второй этаж. Вход в южную башню находится в западной части бывшей южной внешней галереи, вход в северную башню — в северной части западной внутренней галереи.

В древности по башенным лестницам поднимались на второй этаж (хоры, или полати) Софийского собора члены княжеской семьи и ближайшие придворные. Башни имели входы только внешне, были вполне изолированы от помещений первого этажа. Вход в северную башню был на западном фасаде, вход в южную — на южном фасаде Софийского собора. Во время перестройки Софийского собора в XVII-XVIII веках оба внешних проема были заложены, а входы в башени сделаны изнутри Софийского собора. Стены, своды, столбы и подлестничные пространства башен были украшены фресковой росписью, большая часть которой сохранилась до наших дней. Своим содержанием и манерой исполнения эти фрески занимают особое место в системе росписи Софийского собора. Здесь отсутствуют религиозные сюжеты. Фрески изображают картины быта константинопольского императорского и киевского княжеского дворов, разнообразные сцены охоты, театральные и цирковые зрелища, народные развлечения и др.

Однако, как показали последние исследования доктора исторических наук С. А. Высоцкого, главной темой, объединяющей росписи обеих башен, был рассказ о важном политическом и культурном событии в жизни Киевской Руси середины X века — о визите в столицу Византийской империи Константинополь прабабушки Ярослава Мудрого киевской княгини Ольги и о её встрече с императором Константином Багровородним.

И в северной, и в южной башнях общее расположение росписей, их композиционное строение и движение фигур в каждой сцене предусматривают осмотр фресок снизу вверх, по мере подъема на второй этаж.

СЕВЕРНАЯ БАШНЯ Софийского собора

Современный вход в северную башню Софийского собора сделан в начале XIX века. Справа от входа, в подлестничном пространстве есть дверной проем конца XVII — начала XVIII века. Первоначальный вход в башню находится напротив современного и закрыт застекленной рамой. Косяки проема украшены фресковыми орнаментами. Сохранились древняя шиферная плита порога и две ступеньки с остатками мозаики на подступенях.

При поздних перестройках Софийского собора древние винтовые лестницы башни были закрыты новыми ступенями, которые не совпадали с первоначальными. При архитектурно-археологических исследованиях лестнице возвращены первоначальные формы, своеобразие которых заключается в сочетании крутых ступенек с пологим пандусом*. Своды башни Софийского собора поднимаются ступенчато.

Фресковые росписи башни Софийского собора сохранились фрагментарно. Роспись центрального столба практически не сбереглась. На своде башни изображены орнаменты, грифоны, восьмиконечные кресты в медальонах. В нижней части башни, справа от нынешнего входа, на своде изображен человек с верблюдом, ниже — борцы, тела которых переплелись в поединке.

Непосредственно над входом — сцена «Борьба ряженых». Здесь изображен мужчина в маске чудовища, который хочет заколоть вилами усатого воина, вооруженного топором и щитом.

Фресковые росписи башни «Борьба ряженых»:

Рядом — фреска «Охота на медведя». Сцена динамичная и напряженная: отважный всадник в шлемовидной шапке бьет копьем зверя, напавшего на него. На всаднике нарядная рубашка, украшенная по вороту и подолу широкой тесьмой.

фреска «Охота на медведя»:

В нижнем регистре башни на стене была расположена большая композиция, состоящая из нескольких сцен. Она рассказывала о торжественной встрече княгини Ольги в Константинополе. От этой композиции уцелели отдельные фрагменты.

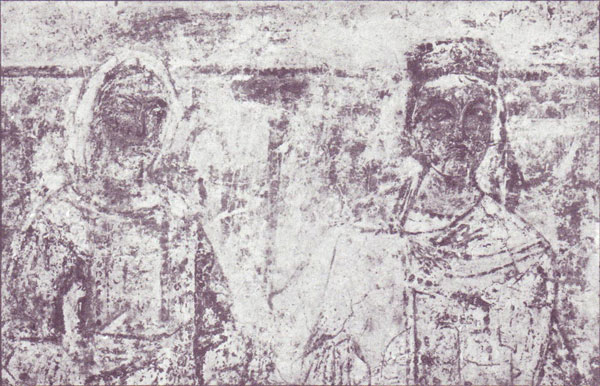

Ниже фрески «Охота на медведя» частично сохранилась сцена «Императрица со свитой», справа от древнего входа изображен сын Константина Багрянородного император Роман на белом коне. Обе фрески — это, пожалуй, фрагменты общей композиции, изображавшей торжественную процессию въезда княгини Ольги в Константинополь. Далее на своде размещено два медальона с изображением лучников. Выше по лестнице, слева на своде — фреска «Музыкант», на которой видим сидящего мужчину, который играет на смычковом инструменте.

Чуть дальше нарисована собака, которая бежит за оленем.

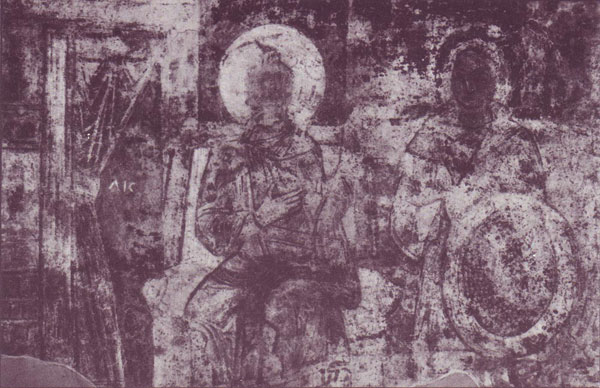

На верхней площадке башни, возле окна, которое было пробито позже, размещена главная сцена цикла — «Княгиня Ольга на приеме у Константина Багрянородного». Слева изображен императора с нимбом. Он сидит на троне в парадном облачении. Рядом — два охранника, вооруженные копьями и щитами. Справа от окна в центре изображена княгиня Ольга в короне, из-под которой спадает на плечи прозрачный плат. Рядом с княгиней — женщины из ее свиты.

«Княгиня Ольга на приеме у Константина Багрянородного». Левая часть композиции:

«Княгиня Ольга на приеме у Константина Багрянородного». Фрагмент правой части композиции:

Выше на своде изображены в медальонах дикий осел-онагр и белый кречет. На верхней площадке экспонируется интересный строительный зондаж, в котором видно заполнение пазухи свода* пустыми керамическими кувшинами-голосниками.

ЮЖНАЯ БАШНЯ Софийского собора

Нынешний вход в башню пробит в конце XVII — начале XVIII века. Чуть выше на южной стене есть зондаж кладки, который свидетельствует о наличии здесь древнего проема. Справа от входа небольшая дверь ведет в подлестничное пространство башни, отделенное от ступенек стеной и превращенное в отдельное помещение при поздних перестройках. На стене этого помещения сохранился фресковый орнамент XI века, который не был поврежден поздними реставрациями и сохранил первозданную свежесть красок.

Интерьер. Южная башня:

Древние формы лестницы испорчены чугунными лестницами XIX века.

В нижней части башни сохранились интересные фрески, изображающие охотничьи сцены. На стене непосредственно возле современного входа находится фреска «Охота на вепря». Очень выразительная здесь фигура раненого кабана с ощетинившейся щетиной на спине, который резко повернул голову в сторону охотника. Здесь же на своде изображена охота на диких лошадей с помощью гепардов. Напротив, на столбе башни — сцены «Охота на белку» и «Разъяренный зверь нападает на всадника». Они уцелели полностью. Части, которые не сохранились, дописаны маслом в XIX веке. Выше на столбе изображен мужчина, который несет кабанью голову и окорок.

фреска «Охота на вепря»:

фреска «Разъяренный зверь нападает на всадника»:

фреска «Охота на белку». Фрагмент:

фреска «Человек, несущий кабанью голову»:

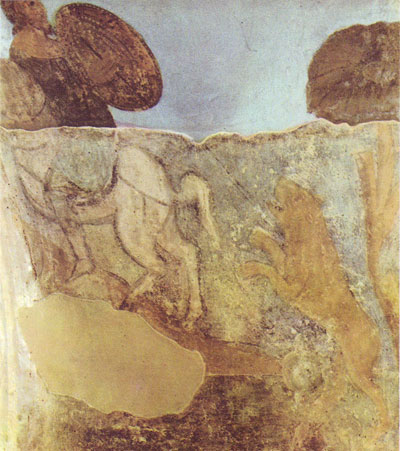

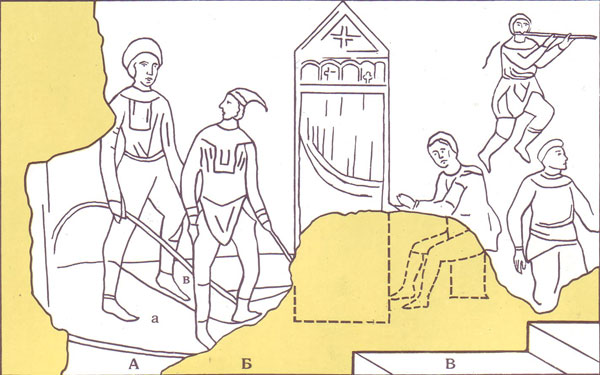

Особое место среди фресок южной башни Софийского собора занимает большая многоплановая композиция «Ипподром», рассказывающая о второй встрече княгини Ольги с императором Константином Багрянородным на константинопольском ипподроме, где она была свидетельницей конных состязаний. Композиция состоит из нескольких сцен, размещенных последовательно снизу вверх в нижнем регистре на стене башни. Эта композиция сохранилась фрагментарно. Часть ее утрачена, часть — закрыта опорной стеной (аркосолием*) XVIII века, сооруженной для укрепления свода башни. Однако исследования дали возможность выполнить графическую реконструкцию композиции «Ипподром». В нижней части башни на стене между замурованным первоначальным входом и окном частично сохранилось изображение стаммы — помещение для участников соревнования. Стамма состояла из четырех аркад, где размещались извозчики на колесницах, запряженных четверками лошадей. Далее сохранились три фигуры распорядителей (четвертая сбита при последующем расширении окна). Один из распорядителей поднял руку и дает сигнал для начала скачек. Далее на стене нарисованы колесницы, которые мчатся. Контуры первой просматриваются справа от окна. Две закрыты аркосолием.

Выше аркосолия изображен дворец ипподрома, под ним просматривается рисунок четвёртой колесницы, которая финиширует. Дворец представляет собой большое трехэтажное здание, в открытых галереях которого размещены многочисленные зрители. Дело в императорской ложе сидит Константин Багрянородный. Рядом с ним — фигура в светлой одежде, в которой исследователи видят изображение княгини Ольги. Фреска отмечается нежностью колорита, сочетанием мягких тонов — светло-коричневого, оливкового, розового. Рисунок выполнен уверенной рукой, тщательно выписаны многочисленные детали. Особенно убедительно переданы портретные черты Константина Багрянородного.

«Ипподром». Фрагмент. Княгиня Ольга и император Константин Багрянородный в ложе:

«Ипподром». Реконструкция А. Радченко:

Далее на стене сохранилась сцена «Охота всадников на дикого коня-тарпана».

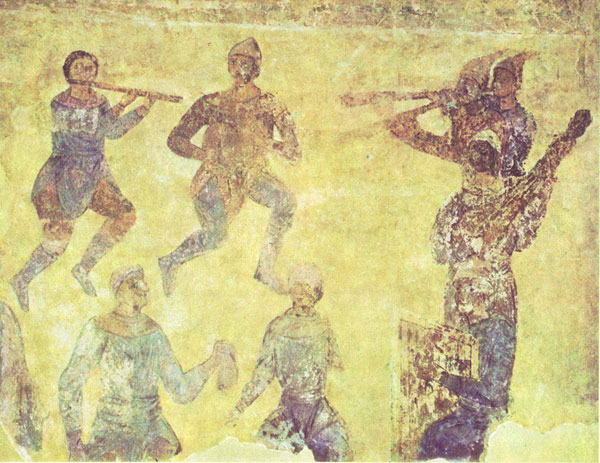

Большой интерес представляет фреска «Скоморохи», размещенная в верхней части башни, между окнами. На ней изображена большая группа музыкантов, играющих на струнных, ударных и духовых инструментах. В левой части композиции изображен пневматический орган; здесь видно установку с органными трубами, справа от нее — органист, слева — двое помощников, которые нагнетают воздух в трубы с помощью ножных мехов.

В правой части композиции — двое акробатов. Один из них держит шест, второй лезет по нем вверх. Фреска «Скоморохи» живо и образно рассказывает о древнерусском музыкальном и цирковом искусстве.

Орган в сцене «Скоморохи». Реконструкция С. Высоцкого и И. Тоцкой:

Фресковые росписи башен Софийского собора является чрезвычайно ценным историческим источником. На них представлены портреты исторических деятелей средневековой Руси и Византии, они дают интересные разносторонние сведения о придворном быте, о животном мире, охотничием промыселе, о музыкальной культуре Древней Руси. Эти фрески выполнены с большим знанием рисунка, цвета, законов композиции, что свидетельствует о высоком уровне мастерства художников, которые их создавали. По своему содержанию и художественной ценности росписи башен Софии Киевской являются уникальными памятниками мирового искусства.

Виртуальный тур по территории заповедника

Национальный историко-культурный заповедник «София Киевская»

Адрес: Украина, Киев, ул. Владимирская, 24

ст. метро «Золотые ворота».

Время работы собора: 10:00 — 17.30

Выходной день: четверг

Cайт софийского собора

Мозаики и фрески Софии Киевской

Монументальная мозаичная живопись является важнейшим элементом внутреннего убранства собора. Мозаичными многокрасочными изображениями украшены главные части храма — центральное подкупольное пространство и центральная апсида. Другие части храма — центральный и боковые нефы, трансепт, хоры и башни — расписаны фресками.

Из множества сохранившихся в мире древних мозаик именно мозаики Софии Киевской являются подлинным памятником монументальной живописи XI века, так как они никогда не переделывались и не дополнялись реставраторами, а лишь очищались от пыли, копоти, что возвращало им многокрасочную свежесть первоначального состояния.

Софийские мозаики являются одними из прекраснейших по своим краскам. В них своеобразно сочетается архаизм форм с необычайной красотой то ярких сияющих красок, то приглушенных благородных полутонов, полученных благодаря обилию разнообразнейших оттенков одного цвета.

Коричневый насчитывает 35 оттенков, зеленый — 34, желтый — 23, синий -21, красный — 19. Всего в палитре мозаик Софии Киевской насчитывается более 150 оттенков, что свидетельствует о высокоразвитой технике производства смальты в Киевской Руси.

Археологические находки подтверждают существование мастерской по производству смальт в непосредственной близости от собора в момент его строительства.

Набирая по сырой известковой штукатурке мозаичное изображение из отдельных кубиков смальты, мастера мозаики придавали им различный наклон внешней поверхности.

Лучи света, падая на мозаичное изображение, отражаются под разными углами, и возникает эффект динамики, подвижности среды рисунка. Мозаики как бы искрятся и хорошо воспринимаются с любого места в соборе. Особую выразительность мозаичным изображениям Софии Киевской придает золотой фон, с которым хорошо гармонируют различные оттенки синего, фиолетового, красного и многих других цветов смальты.

В зените центрального купола в медальоне диаметром 4.1 м полностью сохранилось погрудное монументальное мозаичное изображение Пантократора, мастерски выполненное с учетом восприятия его зрителями с большого расстояния (до 30 м).

Если древние фрески едва-едва проступают на стенах собора, то мозаики (изображения или узоры, выполненные из цветного непрозрачного стекла — смальты) так же ярки, как и много веков назад. Ими украшены главные части храма: купол как символ Церкви Небесной и алтарь — символ Церкви земной. Здесь, в алтаре, совершается великое таинство: двумя рядами идут к Христу апостолы, их шаг мерен, коренастые фигуры исполнены внутренней энергии, руки с распростёртыми пальцами застыли в жесте прошения; огромные глаза обращены к Христу. Как много света в красках мозаичных апостольских одеяний! Они ждут причастия (греч. «евхаристия») — таинства соединения с Христом, обновления внутренней духовной жизни Его Кровью и Телом, претворившимися из хлеба и вина. А в нижнем ряду мозаичных изображений, открывающемся в проёмах предалтарной преграды, даны образы великих Отцов и Учителей древней Церкви.

Великолепное внутреннее убранство собора выполнили, соединив мозаику и фреску, греческие мастера, поэтому оно в наибольшей степени соответствует византийской системе росписи.

Основу этой системы составляет восприятие пространства храма как «земного неба», в котором присутствует Бог. Персонажи Священной истории в росписи собора размещаются в строгом порядке, обусловленном ходом византийского богослужения (греч. «литургия»). Во время церковной службы внимание верующего сосредоточено на двух основных частях храма: пространстве под куполом, где находится амвон (место, откуда священник возглашает текст Священного писания или проповеди), и на алтаре, расположенном в восточном полукружии храма (апсиде). Всё пространство храма мысленно делится на две зоны — «небесную» (купол и апсида) и «земную» (стены и западные столбы). Само богослужение символически уподобляется небесной службе, совершаемой Христом и его ангелами.

В «небесной» зоне царит изображение Христа, ибо он, как говорится в Священном писании, «Царь царствующих и Господь господствующих». Христос Вседержитель (греч. Пантократор) с Евангелием в руках располагается в центральном куполе Софии Киевской. Мощная полуфигура его заключена в медальон (круглое обрамление). Суровый Пантократор, Создатель и Властитель мира, словно обозревает землю с небес. Медальон с изображением Христа окружают архангелы — небесное воинство (из четырёх мозаичных фигур ныне сохранилась лишь одна, три другие написаны гораздо позднее маслом).

В барабане центрального купола собора изображены апостолы — ученики Христа. На столбах, поддерживающих купол, представлены фигуры четырёх евангелистов — главных авторов Нового завета, которых именовали также «столпами евангельского учения».

От четырех изображений архангелов в куполе сохранилась лишь одна мозаичная фигура, относящаяся к XI веку, да и то не полностью. Недостающие части, а также три фигуры архангелов дописаны масляными красками в конце XIX века.

На одном из простенков между окнами центрального подкупольного барабана уцелела верхняя часть мозаичной фигуры апостола Павла, а над подпружными арками, поддерживающими барабан главного купола — изображение Христа в образе Иерея и наполовину утраченное изображение богоматери.

Из четырех мозаичных изображений в парусах подкупольного барабана сохранилось лишь одно — евангелиста Марка на юго-западном парусе.

В подпружных арках центрального купола сохранилось 15 из 30 мозаичных изображений в медальонах севастийских мучеников. Утраченные мозаики опять же дописаны маслом в XIX веке.

Центральное место во внутреннем убранстве Софии Киевской занимают мозаики ее главной апсиды. Над коихой сохранилась мозаичная композиция «Деисус», скомпонованная в виде трех медальонов с полуфигурами, а на двух столбах восточной арки перед апсидой сохранилась мозаичная композиция «Благовещение» в виде фигур во весь рост: архангела Гавриила на северо-восточном и девы Марии на юго-восточном столбах. Классическая ясность, пластичность, строгая пропорциональность, мягкая прорисовка фигур связывает художественные произведения Софии Киевской с лучшими образцами античного искусства Эллады.

По церковным канонам (правилам) в небесной иерархии второе место после Христа занимает Богоматерь. Её образ символизирует Церковь земную. Это заступница всех людей перед грозным ликом Господним. Одиноко стоящая фигура Богоматери Оранты (от лат. orans — «молящаяся»), с поднятыми в молитвенном обращении к Спасителю руками, помещена в апсиде Софии Киевской. Монументальность фигуры, высота которой достигает пяти метров, и огромная внутренняя сила образа побудили современников назвать киевскую Оранту Нерушимой Стеной.

По византийской системе росписи рассказ о земной жизни, чудесах и страстях (мучениях) Иисуса Христа в виде отдельных последовательно идущих сцен занимает большую часть стен храма. В нижней части стен и столбов располагаются многочисленные изображения святых воинов и Отцев Церкви, мучеников и праведников. Они находятся на высоте, приблизительно равной человеческому росту, и как бы вместе со всеми возносят молитвы к Богу. Для внимательного зрителя все сцены и композиции ансамбля складываются в стройный рассказ о событиях Священной истории в ярких, красочных образах.

Фрески древней Киевской эпохи отличаются строгостью следования принципам византийской системы росписи и торжественной монументальностью.

Самое видное место внутри собора занимает огромное мозаичное изображение Марии-Оранты (Заступницы) в конхе центральной апсиды. Высота фигуры Марии — 5.5 метров. Изображение мастерски выполнено на вогнутой поверхности таким образом, чтобы воспринималось на расстоянии без искажений. Мария-Оранта стоит на широком помосте, украшенном драгоценными камнями. Одета она в темно-синий хитон со складками, поверх которого наброшен фиолетовый мафорий, за красный пояс заложен белый платок, расшитый золотом, на ногах — ярко-красные сапожки. Изображение Марии-Оранты является одной из наиболее величественных мозаик мира с монументальными изображениями фигур.

Под изображением Оранты хорошо сохранилась многофигурная мозаичная композиция XI века «Евхаристия». Под ней сохранилась верхняя часть фигур «Святителей», недостающие части которых также дорисованы в поздний период. Портреты Святителей выполонены с индивидуальным подходом и раскрывают исключительное колористическое дарование художника, передавшего характеры образов.

Значительное место в убранстве храма отведено мозаичным орнаментам, которые украшают обрамление конхи, боковые части главной апсиды и ее горизонтальные пояса, оконные проемы и внутренние вертикали подпружных арок. Применены как растительные мотивы орнаментов, так и чисто геометрические. Конха центральной апсиды обрамлена красочным орнаментом растительного характера в виде кругов со вписанными в них пальметками, а над шиферным карнизом, отделяющим фигуру Оранты от композициии «Евхарстия» идет очень красивая полоса орнамента чисто геометрического характера. Тонкие белые линии на темно-синем фоне переливаются с эффектом перламутра. Эффектны и другие орнаменты, каждый из которых оригинален и красив.

В Софии Киевской, как ни в одной другой средневековой постройке, мозаика сочетается крайне свободно с фреской. В основном, граница между ними проходит по линии шиферного карниза. Это мы наблюдаем и в виме, и на подкупольных столбах. Но как показали последние реставрационные обследования, фрески располагались выше этой черты на западных склонах северной и южной подпружных арок, где под мозаическими медальонами с изображением севастийских мучеников находятся выполненные в фресковой технике фигуры двух мучеников, а также на всей западной подпружной арке.

Здесь медальоны с полуфигурами севастийских мучеников были набраны не в смальте, а написаны al fresco. Нам неизвестно, почему работа мозаичистов была внезапно прервана и им даже не дали возможности завершить мозаическую декорацию. Вероятно, причиной этого было нетерпеливое желание Ярослава увидеть как можно скорее законченной роспись храма.

Фрески украшают нижнюю часть стен вимы и столбов до шиферного карниза, заходя за его пределы лишь в выше отмеченных местах, три ветви центрального креста, все четыре придела и хоры. Это основное ядро фресковой декорации восходит к эпохе Ярослава если не целиком, то во всяком случае в своих основных частях. Верхним хронологическим пределом наиболее поздних фресок из данного комплекса мы склонны считать 60-е годы XI в. Что же касается фресок наружной галереи, крещальни и башен, то они относятся уже к иной эпохе — к XII в. Вопрос о их точной дате сможет быть разрешен лишь после внимательного анализа их стиля.

Среди фресок собора Святой Софии сохранилось несколько изображений нецерковного, светского, содержания. Например, два групповых портрета семьи великого князя киевского Ярослава Мудрого и несколько бытовых сценок — охота на медведя, выступления скоморохов и акробатов.

Фрески Софии Киевской, как, впрочем, и большинство памятников подобного рода, имеют свою длительную и многострадальную историю. Эта история являет собою ярчайший пример того варварского отношения к памятникам старины, которое нередко находило себе место в XVIII и XIX в. и в результате которого погибла не одна сотня выдающихся произведений искусства.

Судьба киевских фресок была непрерывно связана с судьбой самого храма св. Софии. По мере того, как разрушалась постройка, портились и его фрески. Они не только выцветали от времени и получали различные механические повреждения, но и осыпались от сырости протекавших крыш. В 1596 г. собор был занят униатами, в чьих руках он находился до 1633 г., когда Петр Могила отобрал его у униатов, очистил и возобновил. С этого времени начинается эпоха неоднократного освежения фресок. В 1686 г. собор подвергся новому обновлению стараниями митрополита Гедеона. Существует довольно распространенное мнение, что все фрески были побелены униатами. (См., например: Н. М. Сементовский. Указ. соч., стр. 74; С. П. Крыжановский. О древней греческой стенной живописи в Киевском Софийском соборе. — «Северная пчела», 1843, № 246 (2.XI), стр. 983–984; № 247 (3.XI), стр. 987–988.)

Но это не так. Священник Иоанн Лукьянов, посетивший Киев в 1701 г., сообщает о росписях св. Софии: «а старое было стенное письмо, а митрополит не хай все замазав известью» (Я. И. Смирнов. Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца XVIII века. — «Труды XIII Археологического съезда в Екатеринославе. 1905», II. М., 1908, стр. 450. Ср. П. Г. Лебединцев. О св. Софии Киевской. — «Труды III Археологического съезда в России», I. Киев, 1878, стр. 76.)

Этим «радивым» меценатом был не кто иной, как Варлаам Ясинский (конец XVII — начало XVIII в.).

В дальнейшем старая роспись Софии Киевской стала дополняться новыми фресками, призванными «обогатить» иконографическую систему и придать храму большее «благолепие»: так в 1718 г. при митрополите Иоасафе Кроковском были написаны пять вселенских соборов, в 1724 г.

При митрополите Варлааме Ванатовиче к ним присоединили изображения шестого и седьмого вселенских соборов, с 1765 по 1773 г. при митрополите Арсении Могилянском производились работы на хорах, где среди других сюжетов был написан и «Страшный суд», в 1763–1764 гг. придел во имя святителя Николая в северной части верхних галерей был украшен целым рядом портретов русских князей и др.

Так первоначальное ядро росписей стало обрастать новыми фресками, постепенно нарушавшими стройность иконографической системы XI в. Параллельно производились чинки, освежения и подписывания старых фресок. Но все это не нанесло им и сотой доли того вреда, который был им причинен при Николае I, когда они подверглись вопиющей по своей безграмотности «реставрации».

В 1843 г. в алтаре придела преподобных Антония и Феодосия случайно обвалившаяся верхняя часть штукатурки обнажила следы старой фресковой живописи. Причетник собора, вместе с ключарем протоиереем Т. Сухобрусовым сообщили об этом открытии академику живописи Ф. Г. Солнцеву, находившемуся в то время в Киеве для наблюдения над обновлением великой церкви Киево-Печерской лавры. В сентябре 1843 г. он получил у Николая I аудиенцию в Киеве и вручил государю свою краткую записку о Софийском соборе. В этой записке предлагалось, ради сохранения знаменитого храма «в должном благолепии», освободить старую фреску от штукатурки и «но возможности возобновить [ее], а затем, где сего исполнить будет невозможно, то обить стены и купола медью и расписать оные вновь изображением древних священных событий нашей церкви, в особенности таких, кои совершились в Киеве». Осмотрев 19 сентября 1843 г. новооткрытые в Софийском соборе фрески, Николай I приказал препроводить в Синод записку Солнцева, которая получила там поддержку. Солнцев, выступавший все время как крупный специалист в области реставрационного дела и знаток древнерусского искусства, на самом же деле являвшийся человеком не только ярко выраженного дурного вкуса, но и весьма ограниченных знаний.

В июле 1844 г. начались работы по очистке стен от новой штукатурки и новой живописи, лежавших поверх старых фресок. Эти работы, проводившиеся самым примитивным образом. Всего в Софии Киевской единоличных стенных фресок было открыто 328 (в то числе поясных 108), и вновь написано 535 (в том числе поясных 346) (Скворцев. Указ. соч., стр. 38, 49.)

После «реставрационных» работ 1844–1853 гг. роспись Софии Киевской претерпела незначительные изменения. В 1888 и 1893 гг., в связи с ремонтом иконостаса, были обнаружены нетронутые реставрацией единоличные изображения (8 фигур на столбах триумфальной арки, среди них фигура великомученика Евстафия, 6 фигур в боковых приделах). (См. Н. И. Петров. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897, стр. 132; Н. Пальмов. К предполагаемой реставрации Киево-Софийского собора. — «Труды Киевской Духовной академии», 1915, апрель, стр. 581.)

В том же 1893 г. художнику Соболеву было поручено написать в центральном корабле три сцены — «Рождество Христово», «Сретение» и «Воскресение» (К. В. Шероцкий. Киев. Путеводитель. Киев, 1917, стр. 55.) По-видимому, это было сделано ради «обогащения» иконографической системы, которая, в силу утраты многих ее звеньев, казалось духовенству слишком бедной. Эти три евангельских эпизода явились последним дополнением к старому фресковому ансамблю, в немалой степени исказившим его первоначальный характер. В таком виде роспись Софии Киевской дошла до наших дней, когда начался новый цикл реставрационных работ, в основу которых были положены уже вполне современные научные методы.

Раскрытие фресок началось в 1928 г. с южной башни, где работал Д. И. Киплик. В 1934–1938 гг. оно было продолжено П. И. Юкиным, А. И. Барановым, И. В. Овчинниковым и Е. А. Домбровской в центральном корабле, в трансепте, в боковых приделах и в северной башне.

В 1948–1949 гг. работы велись в крещальне и в северной и южной галереях (Е. А. Домбровская, братья В. Е. и П. Е. Брягины). Но все это были разрозненные попытки, носившие скорее характер пробных расчисток. Лишь после того, как была организована в 1952 г. Комиссия по реставрации древних мозаик и фресок Софии Киевской, реставрационные работы приняли упорядоченный и целеустремленный характер.

В Софии Киевской членам комиссии и реставраторам пришлось столкнуться с более сложными явлениями, которые требовали особого индивидуального подхода. В целом ряде фресок, в своих основных частях сохранившихся относительно хорошо, имелось много таких мест, на которых под прописями маслом ничего не уцелело от старой живописи. Такие прописи маслом, вернее последний их тончайший слой, решено было не трогать. Аналогичное решение было вынесено и в применении к новым греческим надписям: последние удаляли лишь в тех случаях, когда под ними вскрывались остатки старых надписей.

Гораздо проще решался вопрос о новых фресках, выполненных в XVII–XIX вв. в дополнение к старым (в виме, центральном корабле и других местах). Эти фрески, поскольку они никак не были связаны с первоначальной иконографической системой, решено было прикрыть нейтральным тоном, позволившим более четко выявить основные архитектурные линии интерьера. Так оказались скрытыми от глаз современного зрителя уродливейшие «Соборы», «Рождество Христово», «Сретение» и другие образцы малярной живописи, отчего внутренний вид Софии Киевской бесконечно выиграл. Исследователь фресок Софии Киевской всегда должен помнить о том, что они ни в какой мере не выдерживают сравнения в смысле подлинности с мозаиками.

Мозаики, особенно после последней расчистки, выглядят более или менее такими, какими они были в XI в. Фрески же претерпели немало изменений, их цвета ослабли и пожухли от времени, от побелок и от покрытия горячей олифой, которой пользовались как своеобразной грунтовкой при записи маслом (Эта олифа во многих местах настолько пропитала поверхность старой фрески, что придала ей блестящий, как бы полированный характер.); они имеют множество механических повреждений — царапин, выбоин, стертостей; в них сплошь и рядом утрачены старые подлинные прописи, сделанные al secco. Ко всему этому следует присоединить, что целый ряд фресок сохранил (уже после последней реставрации) позднейшие прописи маслом, которые, как они ни тонки, все же искажают первоначальную форму. Вообще состояние сохранности фресок далеко не одинаковое: попадаются (правда, редко) относительно хорошо уцелевшие фигуры и лица, но гораздо чаще приходится иметь дело с сильно попорченными фрагментами. По-видимому, здесь решающую роль сыграли «люди» митрополита Филарета и «комнатных живописных дел мастер Фохт», которые безжалостно драли старую живопись. Вот почему последняя выглядит теперь более простоватой и примитивной, нежели она была в свое время. В силу утраты прописей al secco в ней сильнее выступил линейный каркас, по причине же выцветания красок и пропитанности их олифой она воспринимается теперь более монохромной.

Смотрите другие фото фресок Софии Киевской здесь.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Adblockdetector