- Финно-угорские народы

- Классификация народов и их численность

- Финно-пермская группа

- Прибалтийско-финская подгруппа

- Пермская подгруппа

- Волжско-финская подгруппа

- Саамская подгруппа

- Угорская группа

- Обская подгруппа

- Дунайская подгруппа

- Финно-угорские народы на территории России

- Внешность финно-угорских народов

- Религия

- Языки

- Исчезнувшие финно-угорские племена

- ВВЕДЕНИЕ Мир и миф древних финно-угров. Финно-угорская общность: миф и язык

- Читайте также

- Финно-угры и индоиранцы

- МИФЫ ОБСКИХ УГРОВ

- Как устроена Вселенная в мифах обских угров

- Обско-угорская «Божественная комедия»

- ЧТО ЧИТАТЬ О ФИННО-УГРАХ И ФИННО-УГОРСКОЙ МИФОЛОГИИ

- Общность восточнославянских языков

- § 12. финно-угорские народы Урало-Поволжского региона

- 4.2. Современная цивилизация как социокультурная общность

- 15.2. Нация как этническая общность людей

- О древних навязах и наузах и влиянии их на язык, жизнь и отвлеченные понятия человека[183]

Финно-угорские народы

История этих народов ничуть не менее древняя и местами даже ещё более трагичная, нежели история самих славян – происхождение и тех, и других до сих пор является предметом научных диспутов, и порой самых жарких; как и славяне, финно-угорские народы составляли когда-то единое целое и были монолитом, то есть до поры до времени сохраняли некое единство и даже, гипотетически, говорили на одном прафинно-угорском, а до того прауральском языке, а прежним местом их расселения были земли в Западном Предуралье, собственно Средний Урал и некоторые области Волжско-Камского бассейна.

Классификация народов и их численность

Народы финно-угорской этноязыковой общности традиционно принято делить на финнов и угров.

Отечественные специалисты-этнографы доводят их общую нынешнюю численность до 26,5 млн человек, проживающих в странах Старого и Нового Света, по обе стороны Атлантического океана, включая сюда, вполне естественно, Россию, США и даже Канаду.

Наиболее многочисленными из них на сегодня являются государствообразующие венгры или мадьяры, а их около 15 млн человек, которые к тому же сами делятся на разные субэтнические группы, включая сюда экзотических мадьярабов, а к числу малых или, точнее, самых малочисленных финно-угорских народов относятся, судя по всему, манси и вепсы – их 12,5 тысяч и 6,4 тысяч человек соответственно.

Финно-пермская группа

Прибалтийско-финская подгруппа

Пермская подгруппа

- удмурты,

- бесермяне,

- коми-зыряне,

- коми-ижемцы,

- коми-пермяки,

- и коми-язьвинцы.

Волжско-финская подгруппа

- оба субэтноса мордвы, мокшу и эрзян

- и черемис (марийцев), горных и луговых.

Саамская подгруппа

– состоит исключительно из

- саамов-лопарей из четырёх сопредельных государств Норвегии, Швеции, Финляндии, и России.

Угорская группа

Обская подгруппа

– включает два малых народа:

Дунайская подгруппа

– состоит из нескольких разных по величине субэтносов венгров (мадьяр или угров):

- секеев, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии,

- чангошей,

- мадьярабов,

- ясов.

Финно-угорские народы на территории России

Ещё в раннем Средневековье Новгород Великий, точнее, словены новгородские наладили устойчивые торговые связи с соседями емью, сумью и лопарями-саамами, летописной лопью, когда между участниками существовал натуральный обмен продуктами охоты, рыболовства и бортничества, а уже в первой половине XIII века новгородцы-ушкуйники не только ходили походами в Скандинавию и на Кольский полуостров, но и, по всей видимости, подчинили внутренние области второго своей власти – об этом, в частности, косвенно свидетельствуют переговоры 1251 года между норвежским конунгом Хаконом Старым и русским князем Александром Невским об установлении северных границ владений Норвегии в Лапландии (Финмарк).

Войдя в тесное соприкосновение с племенами, населявшими тогда Финляндию, новгородцы частично их ассимилировали, большей же частью просто вытеснили их дальше на запад и северо-запад.

С падением в 1478 году новгородской вольницы и подчинением Новгорода Москва постепенно потеряла его прежние завоевания в восточной Финляндии, которые, впрочем, удалось частично вернуть уже при Грозном Царе, а затем, ещё полтора столетия с небольшим спустя, при Петре Великом, а после при Елизавете Петровне – когда Старая Финляндия оказалась в составе Российской Империи, а в 1809 году при Александре Благословенном вообще вся нынешняя Финляндия стала в одночасье русской землёй.

Немногим раньше началась русская колонизация мордовских земель к юго-востоку и востоку от Нижнего Новгорода или Новгорода на Низу, основанного в 1221 году великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем у слияния двух великих русских рек Волги и Оки больше в качестве перевалочной базы при продвижении русских в глубь означенных земель, для покорения мордвы, находившейся тогда в вассальной зависимости от Волжско-Камской Булгарии.

Дело кончилось полным покорением туземцев, установлением в XVI – XVII столетиях новых засечных черт по линии Темников – Алатырь и Инсар – Шишкеев – Саранск и основанием крепостей, которые со временем «эволюционировали» в города, центры ремёсел и торговли.

XVIII век в истории мордвы и черемис (равно горных и луговых) был ознаменован тотальной христианизацией этих народов, зачастую насильственной, что приводило к восстаниям вроде вялотекущего Терюшевского восстания 1743 –1745 годов.

Но не до того, ни в дальнейшем ни одно из финно-угорских племён не играло сколь-нибудь заметной или активной роли в русской или европейской истории, за исключением, до некоторой степени, тех же венгров.

По данным 2002 года в Российской Федерации общая численность финно-угров доходила до 2,6 млн человек.

А перепись населения 2010 года показала, что из финно-угорских народов, проживающих на территории нашей страны, больше всего мордвы двух субэтносов – мокша и эрзя, 744 237 человек (не очень понятно, правда, включены ли в это число эрзяне-шокша и «отатарившиеся» мокшане-каратаи), а меньше всего представителей народностей ижора – 226 человек, и водь – этих всего 64 человека.

А наибольшее их число пришлось на «застойный» 1970 год, когда в Советском Союзе проживали 4,3 млн представителей финно-угорских народов.

Кстати, ещё один древний мордовский субэтнос, терюхане, предположительно из эрзян, некогда жившие в Терюшевской волости Нижегородского уезда ныне считается исчезнувшим, в течение XX столетия полностью ассимилировавшимся с русскими, как некогда полностью ассимилировались с русскими мурома, весь и меря, в той или иной степени оказав тем самым влияние на их расовые признаки.

Внешность финно-угорских народов

Во внешнем облике представителей финно-угорских народов одинаково сочетаются европеоидные, узкое лицо, светлые волосы и другое, и монголоидные, широкое лицо, тёмные волосы и так далее, черты.

В особенности это хорошо видно на примере двух соседних народов мордвы мокша и эрзя: первые – низкорослые, и для них в большей степени характерны широкие скулы и те же тёмные волосы, в то же время вторые – «истинные арийцы»: они высокорослы, у них заметно более узкие лица, светлые волосы и голубые глаза.

А вышеупомянутые удмурты (они же вотяки) и черемисы, то бишь нынешние мари или, официально, марийцы, эти «последние язычники Европы», зачастую являются обладателями явно монголоидных черт: пресловутой «монгольской складки» верхнего века у внутреннего угла глаза, то есть эпикантуса, широких «морд лица», у мужчин покрытых жиденькой растительностью. Более того, язык тех же мари считается самым «тюркизированным» из всех финно-угорских языков.

Кстати, упомянутую «монгольскую складку» можно также рассмотреть у некоторых представителей води, той же ижоры, современных карел или эстонцев.

Религия

Считается, что гипотетические предки нынешних финно-угров прауральцы исповедовали анимизм – веру в духов и одушевлённость всего сущего.

Понятно, что теперь большая (ударение на первом слоге) часть финно-угров в России придерживается Православия, однако, в некоторых местностях удмурты и марийцы до сих пор сохраняют прародительский анимизм, а родственные им в языковом плане самодийцы или самоеды Ненецкого автономного округа Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края в большинстве своём традиционно остаются приверженцами шаманизма.

Нынешние финны и саамы – лютеране и православные, в Эстонии также преобладает лютеранство, венгры в большинстве своём католики и так далее.

Языки

По языковому признаку финно-угров исторически делят на четыре основные группы:

- Западная (иначе прибалтийско-финская): собственно финны, чудь (чухонцы), эсты, ливы, карелы, водь, меря, весь.

- Восточная (иначе пермская): коми-пермяки, зыряне, удмурты.

- Мордовская (иначе волжско-финская): мордва, мари(-йцы, они же черемисы горные и луговые), мурома и ещё несколько более мелких групп.

- Угорская: венгры (мадьяры, они же угры), вышеупомянутые ханты, манси.

В настоящее время также существует несколько иное деление финно-угорских народов по языковому признаку, предусматривающее существование пяти групп, где в качестве пятой (она же вторая) присутствует лопарская или саамская группа с включением в неё народов, в том числе тех же лопарей, издревле населяющих Кольский полуостров.

Исчезнувшие финно-угорские племена

Как уже говорилось выше, полностью исчезли ассимилировавшись с завоевавшими их русскими и татарами обитавшие в Волжско-Окском междуречье меря – древний финно-угорский народ, имевший когда-то серьёзные торгово-экономические связи с Ближним Востоком, о чём, в частности, свидетельствует клад с серебряными дирхемами VIII – IX века, найденными при закладке фундамента Храма Христа Спасителя в Москве; ту же судьбу разделили с меря не менее древние мурома, некогда населявшие бассейн Оки и мещера, также жившие по среднему течению Оки.

Здесь же следует помянуть и чудь, проживавшую по берегам Онеги и Северной Двины и также растворившихся во Времени весь, ареалом обитания которых, согласно трудам некоторых арабских географов и историков Средневековья, были территории к северу от Волжско-Камской Булгарии.

ВВЕДЕНИЕ Мир и миф древних финно-угров. Финно-угорская общность: миф и язык

Мир и миф древних финно-угров. Финно-угорская общность: миф и язык

Финно-угорские народы с древнейших времен обитали на лесных просторах севера Восточной Европы и Западной Сибири — от Финляндии и Карелии на Западе до Зауралья на Востоке — вместе с близкородственными самодийскими народами Крайнего Севера — ненцами, нганасанами и другими. Родственные финно-угорские и самодийские языки составляли некогда единую «семью», которую принято называть уральской. Уральский хребет был географической осью, вокруг которой формировались финно-угорские и самодийские народы — недаром в мифах зауральских (обских) угров Урал считается поясом бога, сотворившего мир и бросившего свой пояс на землю, а у коми — перьями гигантской громовой птицы.

Леса, где обитали финно-угры, не были непроходимыми, особенно для опытных охотников и рыболовов, издревле привыкших использовать реки не только как источник рыбных богатств, но и как дороги, ведущие в самые отдаленные уголки Земли, а также, согласно мифам, на тот свет, в преисподнюю. Древние пути сообщения, как водные, так и сухопутные, связывали области и народы, относящиеся к разным языковым семьям и культурным традициям (хозяйственно-культурным типам). Охотники тайги и даже тундры издревле обменивали добываемые ими ценные меха на продукты скотоводства и земледелия, а начиная с бронзового века — и металлургии, у своих южных соседей, индоевропейцев, — общих предков индийцев, иранцев, греков, германцев и славян.

Показательно, что один из главных героев обско-угорской мифологии Мир-сусне-хум именовался «Купцом верхнего и нижнего света». В результате этого обмена финно-угорские племена переняли навыки земледелия и особенно скотоводства у своих соседей, о чем свидетельствуют данные языка. Особенно интенсивными эти процессы были в железном веке, в 1-м тысячелетии до н. э. и 1-м тысячелетии н. э., когда финно-угры вступили в тесные контакты с ираноязычными, а затем тюркоязычными народами на Юге; балтскими, славянскими и германскими племенами на Западе.

На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий н. э. стали формироваться самостоятельные культурные и мифологические традиции западных прибалтийско-финских народов — собственно финнов, карелов, эстонцев, ливов, вепсов, води, ижоры; поволжских финноязычных народов — мордвы и марийцев; пермских народов — коми и удмуртов, а также зауральских угров — хантов и манси. Отделившиеся от своих зауральских родичей венгры переселились в Центральную Европу, лишь частично сохранив древние мифы. К финно-угорской мифологии близки мифы саамов (лопарей) — охотников, рыболовов и оленеводов севера Скандинавии и Кольского полуострова. Уже самоназвания многих из этих народов свидетельствуют о единстве их судеб и одновременно — о привязанности каждого из них к своей земле. Так, хяме — самоназвание одного из древних финских племен — созвучно имени саамов (саами): оба они восходят к балтскому обозначению земли (земе); народ Суоми (суомалайсет) — современное самоназвание финнов, как и древнерусское сумь, также связано с исторической областью на юго-западе Финляндии. Как и у многих других народов, богиня, воплощающая Землю, именовалась «Мать-Земля» — Маан-Эмойнен у финнов, Маа-Эма у эстонцев, Маддер-акка у саамов, Мых-ими у хантов; Мастор-аве («Матери-Земле») поклонялась мордва.

Общие мифы о сотворении Мира, прежде всего Земли, и общие имена богов напоминают о некогда единой финно-угорской мифологии (ее реконструкцией занимаются филологи и фольклористы — венгерский исследователь М. Хоппал, отечественные ученые Е. А. Хелимский, В. В. Напольских и др.). Так, у прибалтийских и поволжских финнов и зауральских угров сохранились мифы о водоплавающей птице, которая достает Землю, ныряя на дно Мирового океана, часто — по повелению бога-творца. Реже встречаются мифы о птице, снесшей яйцо, из которого был сотворен Мир (у саамов, карелов и других прибалтийских финнов, у коми).

Мифологическая Вселенная у финно-угорских народов делилась на три основные зоны. Центром верхнего, небесного, мира была Полярная звезда, которой касалась мировая ось — гора, столп или гигантское дерево. Средний мир — Земля, окруженная с севера водами Мирового океана. С юга на север, в преисподнюю — загробный мир холода и мрака — текла гигантская река (так, с юга на север, текут Обь и Северная Двина — великие реки финно-угорского мира). Верхний мир считался обителью небесных богов, прежде всего творца Вселенной. Имена этих богов родственны у многих финно-угорских народов и означают небо, воздух, погоду: это финский и карельский Ильмаринен, удмуртский Инмар, Ен у коми и другие. Общим оказывается и другое название небесного божества — финского Юмала, Йомаля коми, Йомали загадочных биармов, марийского Юмо, саамского Юбмела. Через отверстие в небесах творец Вселенной наблюдает за Землей и спускает туда младших богов — покровителей людей. Землю в финно-угорской мифологии воплощала богиня, часто являвшаяся супругой небесного бога, который за провинность сбросил ее на Землю. Она стала покровительницей хтонических (земных) существ — различных гадов, змей, лягушек и т. п., одновременно воплощавших плодородие и связанных с землей, водой и преисподней. Верили, что эта богиня обитает в верховьях (или низовьях) Мировой реки, покровительствует роженицам и детям, наделяет их судьбой-долей, а шаманам дарует сверхъестественные способности. В нижнем мире, полагали древние, обитает младший брат и соперник небесного бога, окруженный сонмом злых духов и мертвецов: из преисподней через отверстие он посылает на Землю болезни и смерть.

Юг, страна тепла и света, «Страна птиц», противопоставлялась в финно-угорской мифологии Северу, который отождествлялся с преисподней — страной мрака. Две этих страны соединяла по земле великая река, а по небу — Млечный путь, «Дорога птиц». Это естественно, ведь по вечерам в марте — апреле Млечный путь направлен с севера на юго-запад, дорогой перелетных птиц. Он так и именуется — Линнунрата у финнов, Линнутее у эстонцев, Нармонь ки у мордвы-мокши. У других финно-угорских народов это наименование конкретизируется: Кайыккомбо корно у марийцев, Дзо-дзог туй у коми-зырян, Вирь мацеень ки у мордвы эрзи, Луд зазег сюрес у удмуртов означает «Гусиный путь».

К общим финно-угорским мифам относятся также миф о медведе-первопредке, спустившемся с неба, миф о небесной охоте на гигантского оленя или лося, о добывании светил у обитателей преисподней и другие.

Верили финно-угры и в существование низших духов — «матерей» и «отцов», «хозяев» — покровителей полей, лесов и источников, дворов и жилищ, родовых покровителей и т. п.

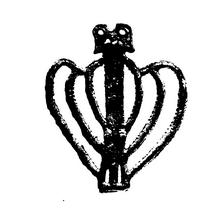

Главными святилищами финно-угров, лесных жителей, были культовые урочища — скалы, рощи. Лес в любой мифологии был одновременно и источником охотничьих богатств, и обителью злых духов, а также иным миром (местом погребения). Поэтому священные рощи финно-угров носили нередко общее наименование с лесными и злыми духами — хийси у карелов, финнов и других прибалтийских народов; луд, керемет у удмуртов, марийцев и других. Древнейшими святилищами были скалы с рисунками-писаницами (или петроглифами).

Читайте также

Финно-угры и индоиранцы

Финно-угры и индоиранцы В целом мифы земледельцев Прибалтики — финнов и карел, таежных охотников — хантов и манси и других финно-угорских народов значительно различались. Они испытывали воздействие мифов соседних народов и сами влияли на мифологические представления

МИФЫ ОБСКИХ УГРОВ

МИФЫ ОБСКИХ УГРОВ Ханты и манси, долго сохранявшие традиционный быт таежных охотников, рыболовов и оленеводов, на юге занимавшиеся скотоводством, также сохранили богатейшую мифологию. Ханты (остяки) и манси (вогулы) меньше были затронуты христианизацией, чем другие

Как устроена Вселенная в мифах обских угров

Как устроена Вселенная в мифах обских угров Вселенная разделена на три мира — небесный (торум), где и правит Нуми-Торум; земной (хантыйское — мув, манси — ма), хозяйка которого — богиня земли Калтащ-эква; и преисподний (кали-торум у хантов, хамал-ма у манси), где царит злой

Обско-угорская «Божественная комедия»

Обско-угорская «Божественная комедия» «Священное сказание» о Мир-сусне-хуме — «Желанном Богатыре, Купце Нижнего Света, Купце Верхнего Света» повествует о путешествии героя в иной мир. Оно именовалось священным, потому что слушать его можно было только посвященным —

ЧТО ЧИТАТЬ О ФИННО-УГРАХ И ФИННО-УГОРСКОЙ МИФОЛОГИИ

ЧТО ЧИТАТЬ О ФИННО-УГРАХ И ФИННО-УГОРСКОЙ МИФОЛОГИИ Айхенвальд А.Ю., Петрухин В.Я., Хелимский Е.А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов / Балто-славянские исследования. 1980. М., 1982.Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов

Общность восточнославянских языков

Общность восточнославянских языков Общность восточнославянских языков сложилась рано. Невероятно быстро расширившиеся границы расселения славян все более отрывают и все дальше отбрасывают окраинные славянские племена от других. Связи между ними ослабевают и почти

§ 12. финно-угорские народы Урало-Поволжского региона

§ 12. финно-угорские народы Урало-Поволжского региона Финно-угры – автохтонное (то есть коренное, изначальное) население Урало-Поволжья, но их этногенез шел под влиянием соседних народов.Формирование субэтнических группПредки мордвы населяли Волго-Окско-Сурское

4.2. Современная цивилизация как социокультурная общность

4.2. Современная цивилизация как социокультурная общность И все же, как ни многообразны представления о цивилизации, для характеристики современных цивилизационных процессов, для определения современной цивилизации их оказывается недостаточно. Это объясняется тем, что

15.2. Нация как этническая общность людей

15.2. Нация как этническая общность людей Как правило, этнос формируется в догосударственную эпоху. С политическим оформлением этноса, с созданием государства формируется нация. Таким образом, этнос и нация – близкие, но не тождественные понятия.Нация – одна из форм

О древних навязах и наузах и влиянии их на язык, жизнь и отвлеченные понятия человека[183]

О древних навязах и наузах и влиянии их на язык, жизнь и отвлеченные понятия человека[183] Первоначальный человек понимал под словом жизнь одно чисто физическое существование, почему и выражения живот (как существование) и жизнь были для него тождественны, а самое слово