Птицы — рыболовы

11 февраля 2019 года

Рыбоядные птицы, или птицы-рыболовы, — довольно большая группа пернатых, питающихся в основном или исключительно рыбой. Сюда относятся как целые отряды (пингвинообразные, пеликанообразные, гагрообразные, трубконосые), семейства (скопиные, цаплевые, фаэтоновые) и рода (крохали, зимородки, рыбные филины), так и отдельные виды (белоголовый орлан, орлан-белохвост, рыбный филин, многие чайки). Способы ловли рыбы у этих птиц весьма разнообразны, как и приспособления, которые они используют.

Скопа и орланы хватают добычу когтями. Но делают это по-разному: скопа способна нырнуть за рыбой на глубину до полутора метров, а орланы поджидают неосторожную жертву, плавающую у поверхности. Оперение скопы имеет водоотталкивающее покрытие, а поворотный третий палец позволяет крепко удерживать скользкую добычу. Зачастую эта птица ловит по две рыбы одновременно, зажав по одной в каждой лапе. У орланов таких приспособлений нет, зато подушечки пальцев на их лапах шероховатые, что в совокупности с длинными когтями тоже обеспечивает очень прочный захват.

Пингвины, мастера «полёта» под водой, ловят добычу клювом. Их язык и нёбо покрыты жёсткими щетинками, направленными назад. Благодаря этому птицы не только удерживают добычу в клюве, но и направляют её в глотку головой вперёд.

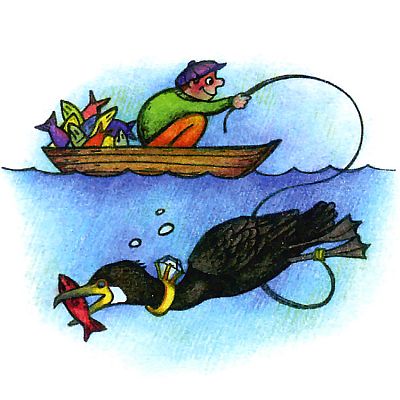

Бакланы ловят рыбу, ныряя за ней в воду. В Японии и Китае издревле используется рыбалка с этими птицами. Ручным бакланам перевязывают горло, чтобы они не могли проглотить крупную рыбу, и выпускают в воду. Когда птица наполняет рыбой свой горловой мешок, рыбак подзывает её и забирает добычу. После рыбалки птицам развязывают горло и кормят уже по-настоящему.

Похожим образом охотятся родственные бакланам пеликаны, только горловой мешок у них гораздо больше, с таким под водой особо не поплаваешь. Поэтому пеликаны рыбачат на мелководье, зачёрпывая добычу своим подклювьем, как сачком. Змеешейка, ещё одна представительница отряда пеликанообразных, не ныряет прицельно за рыбой, а догоняет её вплавь. Как и пингвины, она словно «летает» под водой. Клюв змеешейки заострён на конце и имеет зазубрины по краям. Догнав добычу, она пронзает её клювом, словно гарпуном. Затем рыболов всплывает на поверхность и быстро проглатывает пойманную рыбу, подбросив её в воздух. Оперение у бакланов и змеешеек не водоотталкивающее, потому часто можно наблюдать, как они сушатся на берегу, развернув крылья. Для птиц очень важно, оказавшись на суше, как можно быстрее вернуть себе способность к полёту, ведь хищники подстерегают их повсюду.

Фрегаты тоже родственны бакланам, змеешейками и пеликанам, но охотятся совершенно иначе. Горловые мешки у них превратились в часть брачного наряда самца, стали огромными и яркими. Фрегаты отлично летают, но неуклюжи на земле. Они способны самостоятельно поймать рыбу, схватив её с поверхности воды, но предпочитают отбивать добычу у других птиц-рыболовов, поскольку в воздухе им нет равных. Порой они охотятся даже на летучих рыб.

Олуши, ещё одно семейство пеликанообразных птиц, славятся не только рыболовным мастерством, но и прекрасными парными брачными танцами. Они ныряют в воду с большой высоты и в момент соприкосновения с поверхностью могут развивать скорость до 140 км/ч! Ноздри олуш навсегда закрылись в процессе эволюции, чтобы птица случайно не втянула ими воду при нырянии, поэтому они всегда дышат открытым клювом. Бывает у морских птиц настоящий пир, когда стая дельфинов вынуждает косяк сардин приблизиться к поверхности. Олуши, буревестники, крачки, пеликаны и фрегаты атакуют рыб сверху, при этом стараясь не попасться в зубы дельфинам, атакующим снизу.

Интересен способ рыбной ловли водореза, небольшой птицы отряда ржанкообразных. Нижняя часть его клюва гораздо шире и длиннее верхней. Птица летит над поверхностью воды, открыв клюв и опустив подклювье в воду. Как только рыболов наталкивается на добычу, клюв автоматически закрывается, а рыба или водное беспозвоночное тут же проглатывается. Бывают у водореза и осечки. Налетев на бревно, он может сломать подклювье и тем самым обречь себя на голодную смерть.

А вот и один из самых маленьких рыболовов — обыкновенный зимородок. Размером эта птичка чуть больше воробья, зато сноровки ему не занимать. Зимородок охотится с присады. Сидя над водой на сухой ветке или стебле камыша, он зорко всматривается в глубину. Увидев подходящую добычу, птица молниеносно ныряет и хватает её клювом. Затем возвращается на присаду и заглатывает рыбу, или же несёт её в гнездо.

Есть среди утиных целый род искусных рыболовов. Это крохали. У них нетипичный для уток удлинённый клюв цилиндрической формы с острыми зубцами по краям. Это отличное приспособление для удерживания скользкой добычи. Любители рыбы есть даже среди ночных охотников — сов. Это рыбные совы (Scotopelia), рыбные филины (Ketupa) и рыбный филин (Bubo blakistoni), самая крупная сова мира. Эти птицы хватают свою добычу когтями, поджидая, пока она подойдёт поближе к поверхности воды.

Подлинного мастерства в деле рыбной ловли достигли некоторые цапли. Чёрная цапля, обитающая в Африке, бродит по мелководью, периодически останавливаясь и раскрывая крылья в виде зонта. Мелкая рыбёшка заплывает в тень, и хитрая птица тут же хватает её. Отсюда второе название цапли — «зонтичная».

А зелёная кваква, обитающая на городских водоёмах, научилась ловить рыбу на приманку. Она бросает в воду кусок булки и ждёт, пока вокруг неё соберутся рыбки. Цапли способны проглотить очень большую добычу, их шея может очень сильно растягиваться. Однако, пока рыбина переваривается, птица не способна взлететь, поэтому в случае опасности цапля отрыгивает проглоченное, словно змея.

Птицы рыболовы

Чем знаменит клюв пеликана? Сколько рыбы он вмещает.

В нашем крае гнездятся розовые и кудрявые пеликаны. Это самые крупные водоплавающие птицы. Под длинным мощным клювом пеликана расположен растягивающийся кожаный мешок яркого цвета. У розового пеликана он жёлтый, а у кудрявого красно-коричневый. Пеликаны ловят рыбу сообща. Они загоняют её на мелководье, громко хлопая крыльями по воде, и быстро хватают добычу своим клювом, как сачком, набивая полный мешок.

Вместе с рыбой горловой мешок пеликана вмещает до пяти литров воды! Процедив воду, птицы несут рыбу своим птенцам. Подросшие малыши ныряют головой в клюв родителей и выхватывают пищу. За день каждый птенец съедает килограмм рыбы и очень быстро растёт.

Каких птиц люди используют для рыбной ловли?

Как поймать рыбу с помощью птицы

Бакланы — родственники пеликанов, хотя внешне они не похожи. Их объединяет строение ног, похожих на весло: все четыре пальца соединены одной плавательной перепонкой. Бакланы даже рыбачат вместе с пеликанами на мелководье.

В отличие от пеликанов бакланы великолепно ныряют и могут наполнить свой желудок рыбой всего за полчаса. Люди приручают бакланов и используют их, как подводное ружьё. Для этого птицу привязывают за лапку и отпускают на подводную охоту, а затем возвращают в лодку и отнимают улов. Чтобы баклан не проглотил рыбу, ему на горло надевают кольцо. В нашем крае гнездятся большой, хохлатый и малый бакланы, последние занесены в Красную книгу России.

Какому рыболову не следует сильно жадничать?

Хищная птица скопа — рыболов

Весной из тёплых краёв к нам прилетает хищная птица скопа. Самец находит своё старое гнездо и приводит его в порядок, а затем обзаводится семьёй, а то и двумя! Большая семья прожорлива — не так-то легко её прокормить.

Скопа — прекрасный рыболов! Завидев блеснувшую на солнце чешую, она бросается на добычу и вонзает в неё острые когти. Но беда, если рыба окажется слишком тяжёлой и непосильной ношей — скопа не успеет так быстро вытащить когти и вместе с добычей пойдёт ко Дну.

Выпь, или водяной бык — невидимый житель прибрежных зарослей

Увидеть большую выпь в дикой природе, конечно, можно, хоть это и не просто. Эта птица прекрасно умеет прятаться в зарослях тростника, камыша или другого прибрежного растения. Ее окраска состоит из темных полос и пестрин на охристом фоне, что великолепно маскирует птицу. К тому же, выпь активна в основном в сумерках, по ночам и на рассвете. Но бывает, что находясь долго на территории обитания этой птицы, удается увидеть ее в полете, даже днем.

Гораздо проще обнаружить выпь по ее удивительно низкому и необычному голосу, который разносится на расстояние до 4 километров! Это звук, не похожий ни на один другой из мира птиц. Но когда-то давно (согласно Википедии со ссылкой на Оксфордский словарь, еще Плиний Старший это отмечал) людям показалось, что крик выпи похож на короткое мычание коровы, за что во многих местах она получила народные названия, связанные с быком — водяной бык , бугай и др. Поэтому, выходит, продолжаем тему # год быка . А вот, собственно, и голос выпи:

Если прислушаться, то можно разобрать две части «песни» — короткий призвук и, собственно, «мычание». Оно может немного отличаться у разных птиц. Звук настолько низкий, что, например, со смартфона его не удастся услышать в полной мере — для этого нужно подключить колонку. А лучше слушать в естественной среде. Чаще всего выпь начинает петь в сумерках и поет всю ночь, но можно ее услышать и днем. Раньше считалось, что для того, чтобы издать такой звук, птица погружает голову в воду (и это «объяснение» до сих пор встречается в разных, в т.ч. новых, книжках), однако все прозаичнее: выпь набирает большое количество воздуха в пищевод, который служит резонатором.

Большая выпь — птица из семейства Цаплевых. Ее жизнь неразрывно связана с густыми прибрежными зарослями — эта птица живет в стоячих и медленнотекущих водоемах, окраинах болот, рисовых полях; обязательное условие — обширные заросли высокой околоводной растительности. При приближении хищника выпь выпрямляется, поднимает клюв вверх и полностью сливается с окружающими растениями — полосы на ее оперении имитируют стебли. Если хищник все же замечает птицу, выпь встает в угрожающую позу, шипит и может атаковать противника клювом. Мои знакомые, работавшие в зоопарке, отмечали, что с этой птицей нужно быть осторожным — выпады ее клюва молниеносны, а метит она часто в глаза.

Большая выпь образует два подвида: один обитает на территории Евразии в лесостепи, степи и в лесной зоне; второй — на юге Африки. Гнездо выпи спрятано в зарослях — оно располагается на кочках, торчащих из воды, или на заломах растительности. Самец привлекает самок с помощью своего басовитого «мычания», причем не одну — спаривается с несколькими за сезон. Высиживание яиц и выкармливание ложится на пернатые плечи самки. В гнезде обычно 3-5 яиц. Самка откладывает их с интервалом в 1-3 суток, а насиживает с первого, поэтому в гнезде оказываются птенцы разного возраста (очень часто самый молодой погибает). Через две недели птенцы начинают покидать гнездо, а через два месяца становятся на крыло.

Выпь питается рыбой и другими водными животными — головастиками, лягушками, моллюсками, насекомыми и т.д. Поедает и водные растения. Если вокруг гнезда пищи мало (например, бывает, что уровень воды летом падает), выпь летает кормиться на другие территории.

Большая часть популяции — перелетные птицы. Летят поодиночке по ночам, стай не образуют. Зимуют выпи на юге Европы, в Азии, в Африке. Часто в Европе они остаются зимовать.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал!

Лысуха. Почему эту птицу называют «водяной курицей»?

А вы посмотрите на неё. Если лысуха стоит на берегу, она совсем не напоминает водоплавающую птицу. Клюв острый, как у вороны, лапы не перепончатые, летает неохотно, от опасности убегает, а не улетает. Чаще всего, когда рыбаки слышат за зарослями камыша шлепки, будто кто-то идёт по воде, и заглядывают из любопытства, «топтун» ентот предстаёт в виде крупной, чёрной, плывущей по воде птицы.

Голос тоже непохож на утиное кряканье, звонкое «тьек, тьек», доносящееся из камышей ни с чем не перепутаешь… Зато в своей родной стихии, тихих, поросших камышом заводях, эти птички, размером небольшую утку, шустро плавают, ныряют, и в случае опасности могут проплыть под водой значительное расстояние, говорят, до 40 м.

«Лысу`ха, или лы`ска (лат. Fulica atra) — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, широко распространённая на обширной территории Евразии, Северной Африки и Австралии. В пределах ареала хорошо узнаваема по белому клюву и белой кожистой бляхе на лбу.» Википедия.

Как только не называют лысуху…

«Чиновник» из-за белой бляхи на лбу, напоминающей кокарду и чёрный, аккуратный «костюмчик».

«Водяная ворона» из-за схожести с вороной серо-чёрным цветом оперения и формой клюва и головы.

«Черная гагара», потому что по повадкам напоминает птиц семейства и даже в полёте «сутулится», нагиная голову вниз, как гагара.

«Пастушка», так как птица относится к отряду пастушковых.

Интересное анатомическое строение, ноги у лысухи отодвинуты далеко назад, тоже нашло отражение в не совсем приличном названии «жопоножка».

Но чаще всего, в наших местах называют её «водяной курочкой». И не только из-за внешней похожести, но и из-за лёгкой «приручаемости» этой дикой водоплавающей птицы. Если люди не представляют для птиц опасности в течении долгого времени, птицы легко подпускают себе и даже приручаются брать корм из рук! Проверено на собственном опыте.

Официально в нашем регионе (РФ, Ростовская область) данная птица называется «пастушка». В связи с этим возникают анекдотические ситуации. В обществе охотников местном услышал хохму: «По своей лицензии на водоплавающую птицу я могу застрелить одного гуся, двух уток и десять пастушек. А коров пасут только мужики, блин… Вот охота и не клеится…» Такое большое количество птиц на одну лицензию объясняется высокой плодовитостью, вдвое большей, чем у серой утки-кряквы, основного «объекта» утиной охоты в наших краях. Если у кряквы за сезон выводится пять-шесть утят, то кладка лысухи это 9−16 яиц! Правда, специально на лысуху никто не охотится, бьют попутно на утиной охоте.

Врагов у лысухи немного. Гнёзда она строит в камышах, добраться до них можно лишь вплавь ли по воздуху. Следовательно, главные враги лысух — ондатра, пернатые хищники и, естественно, человек. Последний особенно.

Готовить лысуху тоже надо уметь. Питается она в основном водорослями, мелкими болотными беспозвоночными и лягушками. Если повезёт, подбирает мёртвую рыбу. Мясо и подкожный жир этой птички пахнет тиной, следовательно, тушку приходится перед приготовлением вымачивать в солёной воде. Не всем нравится и вкус подкожного жира. Кроме того, под перьями находится густой слой пуха, который выщипать просто невозможно. Поэтому, перед приготовлением «водную курочку» рекомендуют не щипать, а снимать шкурку вместе с перьями и пухом полностью. Хотя, многие любители утверждают, что «шкура» с птицы в таком случае снимается со всем подкожным жиром, что резко ухудшает довольно специфический вкус этой птицы. Кстати, на черноморском и каспийском побережье, где лысухи собираются огромными стаями, охота на них организуется в октябре-ноябре, когда птица находится в «самом соку», с наиболее большим количеством подкожного жира. И, кстати, в старинных кулинарных рецептах всегда рекомендуют брать «октябрьско-ноябрьскую» лысуху и ни в коем случае не снимать с неё шкурку. Выдергать перья и осмолить на открытом огне. Так при приготовлении, особенно запекании, мясо пропитывается растопившимся подкожным жиром и становится особенно вкусным. Жаль только, что из средней полосы птица начинает улетать ещё в конце августа.

Лысуха птица настолько своеобразная, что есть её, даже приготовленную по всем правилам, тоже надо уметь! Едят птичку очень осторожно, отделяя мясо от костей руками и осторожно пережёвыя каждый кусочек. Почему?

Цитата с кулинарного форума «Когда дичь правильно и хорошо приготовлена, у нее мясо легко отстает от костей. Есть ее нужно очень осторожно и не спеша. Во-первых, потому что дробь из свинца разлетается по всему телу, она может оказаться в разных непредвиденных местах и кусочках мяса (бьют лысуху мелкой дробью и с близкого расстояния, прим. автора). Чтобы не сломать зубы (хотя свинец мягкий и может войти в дырявый зуб вместо пломбы), жевать надо осторожно. Во-вторых, у дикой лысухи необыкновенно нежные, тонкие и острые косточки, которые лучше выбирать руками, чтобы не проглотить».

Вообще, учёные подчеркивают, что птицы, похожие на нашу лысуху встречаются по всему земному шару. Объясняется это плохой способностью ориентироваться, «ленивостью» и высокой плодовитость этого класса птиц. Так, встретив в океане островок с благоприятными условиями, птицы обычно не летят дальше, а остаются на новом месте «на веки вечные». Кстати, в последнее время учёные наблюдают не улетевших лысух на незамерзающих зимой водоёмах средней полосы, особенно в городах, где люди их заботливо подкармливают всю зиму.

Вот такая она, «водяная курица», птица, которую можно встретить практически на любом российском, казахском и украинском водоёме, относительно спокойном и не отравленном сточными водами.