Исчезнувшие животные

Что известно нам о фауне эпохи мустье? Какова она в эту пору на территории Крыма?

Кости животных из стоянок у Белой скалы принадлежат одиннадцати видам. Не очень много: мамонт, сайга, древняя лошадь, зубр, осел, благородный и северный олени, волк, лисица, песец, корсак. Были, очевидно, и другие, по о них мы ничего не знаем. Из всего списка только измельчавший благородный олень да лисица дожили в Крыму до наших дней.

Раскопки Ак-Кая еще далеки до завершения, поэтому допустимо думать, что список не полон. И все же нельзя не обратить внимания на отсутствие в нем таких хищных зверей, как медведь, гиена, лев. Не свидетельствует ли оно о том, что просторные, светлые гроты и навесы Белой скалы были удобны для человека, но не для пещерного хищника.

Обратимся теперь к костным материалам других мустьерских стоянок Крыма. Кроме видов, прослеженных по Ак-Кая, здесь выявлен и ряд других. Для полноты картины исчезнувшего животного мира назовем (опуская совсем мелких животных) шерстистого носорога, пещерного медведя, пещерного льва, пещерную гиену, древнюю косулю, кабана, бурого медведя, рысь. Довольно часто в Крыму встречаются и кости ныне исчезнувших птиц: альпийской галки, клушицы, белой куропатки и других.

В числе редких находок — кости рыб. Один позвонок рыбы обнаружен в верхнем слое стоянки Заскальной V и один в пещере Темной (Карань-Коба) близ Севастополя 1 . Две ископаемые кости рыб мустьерского времени — это пока все богатство, каким располагает крымская палеоихтиология * .

В списке животных мустьерской эпохи мы находим характерных представителей леса и степи. К первой группе относятся бурый медведь, косуля, благородный олень, рысь, ко второй — сайга, осел, лошадь, зубр, мамонт, гигантский благородный олень. Арктическая фауна представлена такими видами, как северный олень, песец, тундровая и белая куропатки. Находки их костей свидетельствуют, по-видимому, о весьма суровом климате в Крыму и о миграциях животных на юг из районов, затронутых оледенением.

Такая же «смешанная» фауна отмечалась палеозоологами и в других местах Украины, в частности, по данным И.Г. Пидопличко, на территории Новгорода-Северского 2 . Смешение арктической и степной фауны ученый связывает с сезонной миграцией и наступлением льдов, изменившим былые границы обитания тундровых видов. Такое объяснение приемлемо и для Крыма. Вопрос лишь в количестве и разнообразии так называемых «холодолюбивых» (но, однако, искавших тепла) животных. Похолодание, естественно, ощутимее было в районе Новгорода-Северского, чем в Крыму. Отсюда и распространение, арктической фауны: чем дальше на юг, тем меньше представителей севера.

Чтобы яснее представить, чем питались обитатели Белой скалы, взглянем еще раз на список животных, составленный по материалам аккайских стоянок. Какие виды представлены наибольшим количеством особей? Первое место занимает лошадь, затем сайга и мамонт. Остальные животные — осел, зубр, благородный и северный олени, волк, песец — исчисляются одной-тремя особями. Видимо, объектом охоты они служили значительно реже, быть может, даже случайно, спорадически.

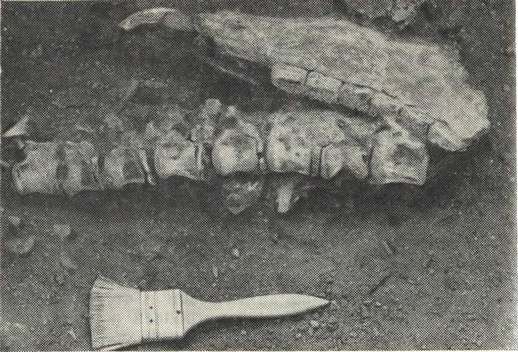

Позвонки и челюсть ископаемой дикой лошади.

Таким образом, основу питания древнейших охотников Белой скалы составляли три вида. И длилось это долго, из поколения в поколение, ибо отмеченное выше количественное соотношение остается почти неизменным во всех культурных слоях. Естественно, что у человека накапливался опыт, складывалась и вырабатывалась охотничья тактика применительно к повадкам тех или иных животных. Возникает даже своего рода «специализация». Наиболее ярко прослеживается она по материалам Старосельской стоянки. Как уже отмечалось, там обнаружено особенно много костей одного вида — осла, причем цифра (287 особей) отнюдь не рекордная. Скажем, на Ильской стоянке (Северный Кавказ) пищей неандертальцев послужили не менее 2400 бизонов, а на французской стоянке Солютре найдены остатки около 10000 лошадей. Таких примеров немало. Возникает вопрос: как же добывали столько дичи первобытные охотники? Какие способы охоты они применяли?

Прежде всего следует отметить, что охота на стадных животных могла быть только коллективной, организованной по хорошо продуманной системе. Иначе не удалось бы добывать антилоп-сайгаков, лошадей и толстокожих мамонтов, которые водились в окрестностях Белой скалы.

Изучение образа жизни ныне живущей сайги помогает реконструировать в какой-то мере охоту на древних ее родичей.

Сайга — быстроногое животное. Скорость ее бега во время преследования на автомобиле достигает 70—80 километров в час. Попробуй за нею угонись! А незаметно подкрасться к сайге, маскируясь неровностями ландшафта и растительностью, было под силу и охотникам мустьерского времени. Тем более, что обоняние у сайги развито очень слабо.

Добычей древнего человека сайгак мог стать и во время зимнего гона, т. е. в брачный период. «Самцы после гона чрезвычайно слабеют, — пишет один из современных исследователей, — и большинство из них становится легкой добычей волков, гибнет от холода или в драках с соперниками. Палеолитический человек мог очень часто добывать таких ослабевших самцов-сайгаков и, кроме того, широко пользоваться трупами этих антилоп, загрызенных, но не съеденных хищниками. Исходя из этих соображений, можно предполагать, что если будет установлен половой состав сайгаков из палеолитических стоянок Крыма, то большинство этих животных окажется самцами» 3 .

Пожалуй, еще легче и проще было добывать сайгу во время ее массового окота. Такое предположение основывается на данных, сообщенных исследователем современных животных П.И. Кульпиным 4 . В мае 1953 г., оказавшись в зоне окота, он наблюдал на площади около 15 кв. км живое желтое поле, состоявшее из десятков тысяч самок с новорожденными сайгачатами. Многие малыши еще не могли передвигаться и лежали, прижавшись к земле, а самки, страшась за судьбу детенышей, то отбегали на недалекое расстояние, то возвращались, то снова отбегали.

На табуны травоядных животных мустьерцы могли охотиться и с помощью загона: устраивая облавы, подгонять диких лошадей, сайгаков, ослов к скалистым обрывам, а затем добивать искалеченных при падении животных. Такая охота требовала участия большого коллектива людей, возможно, объединенных усилий мужчин нескольких соседних стоянок.

При раскопках мустьерских стоянок археологи довольно часто находят каменные шары размером примерно с яблоко или сжатый кулак. Удалось даже проследить определенный порядок в расположении подобных шаров. Так, в пещерной мустьерской стоянке Ребьер I (во Франции) были обнаружены шесть шаров, лежавших по три вместе. Разгадать их назначение удалось с помощью этнографии.

В Южной Америке степные индейские племена во время охоты пользовались так называемыми болеадорами — каменными шарами (болами), связанными по два-три на конце веревки или кожаного ремня. Охотник раскручивал болеадор над головой, а затем с силой метал в животное. Шары не столько ранили, сколько, обвиваясь вокруг туловища или ног зверя, мешали его бегу.

Отдельные шары-болы были найдены и на стоянке Заскальной VI.

Разумеется, для охоты на мамонта болеадор непригоден. Тяжеловесных и неуклюжих животных, скорее всего, подстерегали на тропах во время передвижения к водопою, а затем преследовали, постепенно отбивая беременных самок и молодняк. Об этом свидетельствуют частые находки костей молодых особей, извлеченных из культурных слоев мустьерского времени. Большой процент костей молодняка таких травоядных, как мамонт, лошадь, сайга, осел, видим мы и в костном материале аккайских стоянок.

На мамонтов охотились, очевидно, и из засады, пользуясь копьем или рогатиной. Подтверждением тому этнографические параллели, разумеется, охоты не на мамонтов, а на слонов. Например, африканские пигмеи отваживаются нападать на слонов даже в одиночку. Этнограф Энн Патнем пишет, что для успешного исхода достаточно подобраться к животному «как можно ближе и со всей силой воткнуть копье в его мочевой пузырь» 5 . Этот охотничий прием практиковали, по-видимому, и неандертальские охотники. Подкрасться к восьмитонной туше с подветренной стороны, маскируясь высокой травой, было делом вполне реальным, так как, судя по аналогии со слонами, мамонты имели слабое зрение и слабую подвижность головы. Обонянию и слуху этих гигантов неандерталец мог противопоставить осторожность и охотничью хитрость, обмазываясь экскрементами мамонтов, как, например, поступали пигмеи племени батуа, охотясь на слонов.

Конечно, какие бы хитрости ни применял древний охотник, успеху дела всегда должно было сопутствовать знание звериных повадок. О том, что охотники Белой скалы хорошо знали тех зверей, мясом которых кормились, говорят охотничьи трофеи — многочисленные кости убитых ими животных.

Примечания

*. Наука, изучающая ископаемых рыб.

Литература и источники

1. В.И. Бибикова, Ю.Г. Колосов. Фауна пещеры Темной Природа, 1958, № 3.

2. И.Г. Пидопличко. Нахождение «смешанной» тундровой и степной фауны в четвертичных отложениях Новгород-Северска. Природа, 1934, № 5.

3. Н.В. Раков. Возможные причины изменений численности сайгаков в палеолите Крыма. В сб.: «Природная обстановка и фауны прошлого», вып. 1, М., 1963.

4. П.И. Кульпин. Джейраны и сайга в пустыне Бетпак-Дала. Природа, 1954, № 4.

Урок окружаюсчего мира 22526

Технологическая карта изучения темы

Учебный предмет

Окружающий мир

Тип урока

Урок решения частных задач

Технология построения урока

Развивающее обучение

Тема урока

Измерение времени. Нециклические и циклические процессы. Конструирование часов.

Цель урока

Организовать осмысление детьми способов измерения времени и сконструировать приборы для измерения времени.

Основные термины, понятия

Циклические и нециклические процесс,

Предметные результаты:

знать понятие измерительного прибора;

уметь различать циклические и нециклические процессы;

умение работать с текстуом;

Личностные:

формирование умения ценить своё время и время других.

Регулятивные:

составление инструкции по работе с прибором.

Познавательные:

сконструировать прибор для измерения времени.

Коммуникативные:

уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя, умение выслушивать мнения других.

— слушать и понимать речь других;

— уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.

Фронтальная

Работа в группах

Книгопечатная продукция: учебник

Технические средства обучения:

Интерактивная доска, презентация

Оборудование: измерительные приборы, предметы для изготовления разных часов: свеча, булавка, нить, железный предмет, пластиковые бутылки, держатель для бумаги, фламастеры

Этапы урока

Задачи

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Образовательный результат

Создание учебной ситуации

Создание положительного эмоционального фона. Обеспечение в самом начале урока высокий уровень вовлечённости в учебную деятельность

На демонстрационном столе лежат различные приборы, в том числе приборы, изготовленные детьми. Есть неизвестные приборы

— Как можно назвать эти предметы?

— Как вы определили? (слайд 1)

— Для чего они нужны?

Термометр? Линейка? Весы? И т.д.

— Какие приборы вы уже сконструировали сами?

Проверим себя

Дети отвечают на вопросы

Есть шкала..

-для измерения величин

Сам. работа (Приложение 1) Что научились измерять и каким прибором

Самопроверка (Слайд

Целеполагание

Сформулировать задачи, которые возможно решить в процессе деятельности.

— Как называется величина, которой можно измерить продолжительность событий, которые происходят в жизни?

— Чем мы измеряем время?

— Каким прибором люди измеряют время сейчас?

— А как определял крестьянин минувших столетий время, когда нужно сеять?

— А как птицы узнавали, когда им прилетать к себе на Родину?

— А вы как определяете время?

— Как вы считаете, какой прибор изготовим сегодня?

— Сезонами, днями, неделями, месяцами, годами и т. д

— Часы

По солнцу, по часам

Решение учебной задачи

.

— Внимательное наблюдение за сменой времён года помогло людям научиться ухаживать за растениями. Это было важно для земледельцев. Теперь можно было знать, когда сажать растения, когда убирать урожай. Можно было не бояться, что зимой останешься без еды.

А как же охотничьи племена? Им тоже нужно было знать время, чтобы договориться о совместной охоте. Когда спрятаться в засаде? Когда остановиться, чтобы подождать другую группу? Те способы измерения времени, которые годились для земледельцев охотникам не подходили.

Две группы первобытных охотников должны встретиться у белых скал в определённое время. Часов у них нет. Как им договориться?

Придумайте в группе, хотя бы один способ определения времени и расскажите о нём.

А если вы окажитесь в тёмной пещере, а у вас нет часов и осветительных приборов, как вы определите время?

Мерами времени могут быть разные процессы. Это особенные процессы.

Учебник стр.112.

Знакомство с циклическими и нециклическими процессами.

Работа в группе (по солнцу, по растениям, по пению птиц, по тени от деревьев)

Урок окружающего мира. Измерение времени. Нециклические и циклические процессы. Конструирование часов.

методическая разработка по окружающему миру (2 класс) на тему

Разработку урока для 2 класса по окружающему миру можно использовать по системе РО Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Разработка урока окружающего мира | 232.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Урок окружающего мира.

(Программа РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,

учебник Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва «Окружающий мир», )

- умение работать в паре с более старшим учеником; умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя от группы для доклада;

- умение слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии;

- установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безопасности при проведении опытов, измерений);

- знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и школьном коллективе;

- вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для решения разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых средств и измерительных средств и измерительных приборов;

- осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых средств и измерительных приборов;

- осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая справочную литературу), работать с информацией, представленной в виде шкал и классификаций, простых схем;