- Убил друга после охоты на сурка житель Новосибирского района

- Возвращаясь с охоты встретил двух парней, заходящих в лес без фонаря. Кто они и куда шли?

- Стало интересно, куда они шли в обычной цивильной одежде, в кроссовках, в темноте и без фонаря.

- «Под прицелом Смеха Охотники»

- История про двух друзей и охоту

- Дубликаты не найдены

- Во фраке на медведя: как менялся охотничий костюм

- Первый мировой рекорд охоты

- Откуда берётся мясо кенгуру

- Как в старину охотились на китов?

- Три кедра.

Убил друга после охоты на сурка житель Новосибирского района

42-летнего жителя р. п. Краснообск будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло в начале июля: двое знакомых отправились на охоту на сурка в окрестности села Украинка Черепановского района. Трагедия произошла, когда оба мужчины, уже наохотившись, вернулись к своему автомобилю.

– По версии следствия, мужчины подошли к автомобилю, обвиняемый открыл заднюю пассажирскую дверь и стал укладывать имеющиеся при себе карабин. При этом ошибочно полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел случайный выстрел в грудную клетку стоявшему с противоположной стороны автомобиля потерпевшему, – сообщили в СКР по Новосибирской области.

Обвиняемый сразу же вызвал раненому товарищу скорую медицинскую помощь. К несчастью, потерпевший скончался по пути в больницу от полученных повреждений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выстрелом вслепую по кустам убил приятеля охотник в Купинском районе. Трое знакомых охотились на зверей, один из них вызвался быть загонщиком и грубо нарушил правила охоты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Смертельное ранение получил житель Новосибирска во время охоты на дичь в Алтайском крае. Приятель погибшего написал явку с повинной, объяснив произошедшее трагической случайностью. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Возвращаясь с охоты встретил двух парней, заходящих в лес без фонаря. Кто они и куда шли?

Стало интересно, куда они шли в обычной цивильной одежде, в кроссовках, в темноте и без фонаря.

Темнеет сейчас быстро, особенно если тучки под вечер набегут. А назад с Глухого озера возвращаться около получаса по лесной тропинке. Не то чтобы я сильно боялся темноты, но зная сколько костей вокруг еще не поднято со времен войны, леса и болота Кировского района Ленинградской области вселяют в меня ночью какой-то первобытный иррациональный страх . Поэтому всегда стараюсь выбраться до машины еще до полной темноты.

В этот раз я все правильно рассчитал и до дороги оставалось метров сто по тропинке, темный ельник уже пройдет и в сгущающихся сумерках меня окружает более светлый лиственный лес. Ружьё и сумка с надувным плотиком на левом плече, в правой руке добытый чирок. Слышу навстречу кто-то идет по тропинке, тихо переговариваюсь. Не вслушиваюсь, да и не особо разборчиво. Встречаемся как раз на изгибе тропы по бокам поросшей высокой крапивой и кустарником.

Обычно, грибники охотников немного шарахаются (никого не трогаешь, а тут раз, и мужик с ружьем на тебя идет) и всегда здороваются. Я всегда отвечаю взаимностью, да зачастую и сам первым вполне искренне желаю каждому встреченному в лесу доброго утра/дня/вечера. Но тут устоявшийся порядок явно сломался.

На встречу мне вышли двое молодых парней, лет двадцати или чуть старше. Одеты в обычную одежду, на ногах кроссовки (в лесу было довольно мокро), в зубах одного сигарета, о чем-то переговариваются. От меня не шарахнулись, а может и не разглядели толком, было уже довольно темно. Но самое удивительное — у них не было даже фонаря!

Фонарь я и сам пока не включал, но лишь потому что мне до машины оставалось метров сто, и тропинка пока была видно довольно отчетливо. Однако, иди я тут минут на 10 позже, фонарь бы мне уже пригодился и с собой он у меня был. Может и у них тоже?

Выйдя на дорогу к своей машине, я увидел припаркованный рядом старый Форд «Фокус», вероятно, принадлежавший тем двум.

Эта встреча заставила меня призадуматься: куда и зачем шли двое ребят в сгущающейся темноте, довольно далеко от дороги и без фонаря. Явно не пописать вышли. Для этого не нужно идти так далеко в лес.

«Под прицелом Смеха Охотники»

Пошли Терапевт, Психиатр, Хирург и ПаталогоАнатом на утиную охоту. Засели в камышах и стали ждать. Так как на четверых у них было всего одно ружье, решили стрелять по очереди.

Первым взял ружье Терапевт. Вдруг из камышей вылетела утка. Терапевт вскинул ружье, но подумал: «Хм, а утка ли это? Может, это павлин, а может, сова. » И пока он думал, утка улетела.

Настал черед стрелять Психиатра. Вылетела птица. Психиатр прицелился и. подумал: «Это утка, и я знаю, что это утка, но знает ли она, что она утка, вот в чём вопрос!» Пока он так размышлял, утка благополучно смылась. Взял ружье Хирург. Показалась птица. И тут же. БАХ — БАБАХ.

Хирург говорит Патологоанатому: — Ну-кась, сходи, погляди — утка ли это.

Очень толстая охотничья собака приносит охотнику извинения .

Просыпается мужик — голова болит. Он в кутузке, дверь открывается:

— Выходи к следователю.

Следователь:

— Ну рассказывай, как было.

— Пригласил меня друг на охоту на кабана… номера, говорит, выставили, приезжай, карабин захвати, все будет. Приехал, залегли ждем… нет кабанов…

— Пили?

— Да, выпили… подождали еще немного…

— Снова пили?

— Да, выпили и снова ждали, и потом вроде еще выпили, тут друг и говорит, пошли на другой номер, там точно есть.. ну пошли.. Дошли, я сразу смотрю — Кабан! я БАХ — готов! А там сразу второй, третий, я всех сложил! Вдруг толпа какая-то, охотники что ли с номера того. Ружье отняли, в морду дали — все, дальше я ничего не помню…. Тут очнулся, голова болит..

Следователь:

— Ладно, так и запишем: на Свиноферме ты оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения…

— Вчера впервые в жизни ходил на охоту… После 10-го выстрела, утка умерла со смеху.

Мужик видит, как его соседка по лестничной клетке, как только муж уезжает на охоту , ведет себя безобразно, любовники не успевают сменять друг друга. Смотрит, она всех выпроводила, муж входит в подъезд, а мужичку рассказать обо всем не терпится.

Через 5 минут после приезда мужа он ломится в квартиру, смотрит: муж прибивает на стенку роскошные оленьи рога. А мужик так разочарованно:

— Ну вот, вы уже все знаете…

Настоящий охотник приближается к зверю как к жене — с подветренной стороны, чтобы не дать им почуять запах перегара!

Судят мужика за браконьерство.

Судья:

— И как вы могли, охотясь на обычного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?

Подсудимый, стоя к залу спиной, наклоняется к судье и приглушенным голосом:

— Я отвечу, только скажите — моя жена сейчас на меня смотрит?

Судья:

— В зале много женщин — откуда я знаю, которая ваша?!

Подсудимый:

— Вот и я не знал, кто из этих дурацких куликов желтопяточный.

Корреспондент задает вопрос охотнику-любителю:

— И как вы стали охотником на слонов?

— Я приехал сюда охотиться за бабочками, но потерял очки…

Начинающий охотник прибегает домой с первой охоты и с порога в панике кричит:

— Люся, это всё! Конец! Ужас!

— Что случилось, дорогой?

— Неси быстрее «Красную книгу»!

Жена приносит. Он, суетливо и что-то бормоча себе под нос, листает страницы. Просмотрел до конца. Откинулся блаженно на спинку дивана:

— Фу-у-у… Отлегло… Обманули мужики: нет егеря в «Красной книге»!

Если во время охоты вы ни в кого не попали, значит, в лесу стало одним косым больше.

Охотник стреляет в плавающую утку и промахивается . Утка не улетает и продолжает плавать. Охотник стреляет во второй раз — опять промах. Третий, четвертый. После пятого раза утка говорит:

— Можешь в меня не стрелять, это бесполезно: я заколдована.

— Ишь ты! И кто же это тебя так заколдовал?

— Тот, кто учил тебя стрелять.

Зашел один охотник к другому в гости и увидел в комнате на стене рога прибиты:

— Э-э! Брат! А у меня дома рога-то покрупнее будут!

— Так у тебя и жена постарше…

Собрались как-то два друга на охоту. Пришли в какую-то лесную избушку. Ну перед охотой первым делом конечно выпили. Потом еще по чуть-чуть. Потом еще добавили. Тут один из них вышел по нужде. Зашел в кусты. Слышит, кусты трещат и кто-то там ходит. Смотрит — медведь! Ну он конечно со страху бежать. Медведь за ним.

Он через кусты, и медведь не отстает. Добегает до избы, только дверь открыл, да как споткнется об порог, а медведь через него перелетел, да прям в избу. Ну охотник не растерялся. Соскочил, быстро дверь захлопнул и кричит другу:

— Вася, ты пока этого разделывай, а я за следующим пойду.

— Папа! Папа! Пойдем завтра снова на охоту!

— Нет! Завтра пойдем с тобой к окулисту,

— сердито ответил отец, выколупывая дробь из задницы.

После охоты вечером старшой созывает охотников к костру.

— Все тут?

— Все!

— Слава Богу! Значит, я все же в зайца попал

Старый заядлый охотник после охоты заходит в сельский кабак и видит там своего знакомого врача. Охотник с гордостью кричит прямо с порога, обращаясь к врачу:

— Знаете, кого мне удалось сегодня подстрелить?!

— Знаю, знаю — спокойно кивает врач, — он уже был у меня сегодня на приеме.

Сидят три охотника у костра. Пьяные. Один засыпает. У двух двоих возникает спор, крик и ругань — кто лучше стреляет. Засыпающий говорит:

— Что мне нравится в охоте, мужики, так это то, что у каждого есть своя точка зрения и есть ружье, чтобы ее отстаивать.

Опытный охотник на медведя первым делом пустит вперед себя неопытного.

Разговаривают два охотника:

— Я попадаю в зайца на расстоянии 100 шагов.

— Интересно, где ты находишь таких зайцев, которые ждут, когда ты отсчитаешь 100 шагов?

Охотники разговаривают:

— Я на лису теперь с хомячком хожу.

— Это как?!

— Берешь хомячка, даешь ему бутылку водки и запускаешь в нору.

— Ну и что?

— А через пятнадцать минут они с лисой покурить выходят.

Сидят в камере трое. Браконьеры. Скучно. Начали расспрашивать друг друга: кто, сколько и за что получил.

Первый:

— Три года.

— За что?

— Да, кабана подстрелил.

Второй:

— Пять лет.

— За что?

— Лося стрельнул.

Третий:

— Двенадцать лет!

— Да ну! За что!

— Мужики, сказать стыдно… За орла!

— Врешь! Не может быть! Как было? Расскажи!

— Да вот приняли мы с братом по пол литра, вышли во двор покурить. Смотрю на столбе орел сидит. Вынес я свое ружьишко. Ба-бах! Когти в одну сторону, пассатижи в другую!

«Охота крепкое» поставило крест на охоте запланированной.

Встречаются два новых русских:

— Вот, взял себе путевку на сафари!

— Ну и как расценки?

— Приемлемо. Охота с женой на льва — 500 баксов; охота со львом на жену — всего сотня!

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

— А ты почему собаку с собой на охоту не берешь?

— Да ну ее. Я кого-нибудь подстрелю, а она найдет и закапывает.

Разговаривают два охотник а:

— Если бы объявили охоту на женщин, то как бы их отстреливали?

— Это понятно: только холостыми!

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Спор с женой, как охота на медведя, если первой фразой не убил, так беги изо всех сил.

Опытные охотники знают, что если пойти на охоту в брачный период , можно реально убить двух зайцев одним выстрелом.

— Ты меня не зли — у меня, чуть что башню сносит и я сразу за ствол хватаюсь ! Охота тебе потом меня от дерева отрывать?

Выяснилось, в чем смысл жизни . Он в охоте! Пока чего бы то ни было охота, есть смысл жизни.

Однажды знаменитый хирург отправился на охоту, когда он вернулся, его коллеги начали расспрашивать, как там было.

— Я разочарован, — ответил он. — Я не смог убить никого. В следующий раз я лучше останусь тут, в больнице.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Известно, что в радуге цвета идут в следующем порядке: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. «Каждый охотник желает знать — где сидит фазан».

В юности, бывалый охотник мой сосед дядя Коля научил нас как запомнить цвета радуги: «Когда Охота Женщину, Закрой Глаза, Сиди и Фантазируй».

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Собирался мужик пойти на охоту, да тут жена пристала — возьми с собой. Ну нечего делать, пришлось брать. Вышли они на поляну, мужик жену поставил в центре поляны и говорит:

— Сейчас мы с мужиками пойдем лося травить, а как он на поляну выбежит, ты стреляй и охраняй его, пока мы не подойдем.

А сам пошел пить с мужиками. Стемнело, мужик собрался идти жену забирать.

Выходит на ту поляну и видит:

Валяется туша убитого животного, а жена бегает с ружьем за каким-то мужиком и кричит:

— Это мой лось! Это мой лось!

А мужик, убегая, кричит:

— Да твой лось, твой лось, дай только седло сниму.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Пастор встретил лесника и стал упрекать его в том, что по воскресеньям он не бывает в церкви.

— Поймите, сын мой, все прихожане в церкви, одного вас нет. Уж не занимаетесь ли вы браконьерством?

— Нет, отец, я не хожу в церковь, чтобы у вас не снизилось число молящихся.

— Что за чепуху вы мелете?

— Нет, не чепуху. Стоит мне начать по воскресеньям ходить в церковь, как половина ваших прихожан бросится в лес браконьерствовать!

На собрании охотников был задан вопрос представителю общества охраны природы:

— Что делать охотнику, если одно животное, внесенное в Красную книгу, собирается съесть другое животное, тоже внесенное в Красную книгу.

История про двух друзей и охоту

Дубликаты не найдены

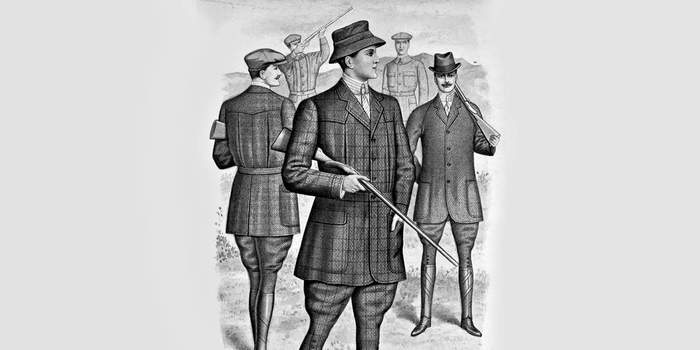

Во фраке на медведя: как менялся охотничий костюм

Почему фрак стал спортивной одеждой? Какое отношение герцог Норфолкский имеет к костюму егерей? Чем отличается одежда охотников на лис и как твидовая тройка стала символом country style? Обо всём этом и не только — в материале WARHEAD.SU.

Для наших современников охота — одна из форм досуга, увлечение, порой сложное и довольно дорогое. К тому же требующее особых навыков обращения с оружием. Поэтому охотничье ремесло всё больше превращается в забаву элиты.

Впрочем, так было всегда. Верхушка общества издавна старалась сделать охоту своей монополией. Простолюдинам запрещалось ловить зверя и птицу в королевских лесах, а те, кто осмеливался это делать, становились разбойниками.

Дальнейший путь очевиден — они либо могли пополнить ряды весёлых парней Робина из Локсли, либо же свести скорое знакомство с виселицей.

В России, с её обширными лесными просторами, на промыслы крестьян смотрели куда либеральнее. Но что для бедноты было поиском пищи, то у знати превращалось в настоящий ритуал.

Для аристократа охота — не просто поиск добычи. Это публичная демонстрация высокого ранга и богатства, доказательство своей искусности в обращении с оружием.

Когда какой-нибудь граф собирался на охоту, он звал с собой подчинённых феодалов младшего ранга — баронов и рыцарей. Он устраивал большой конный выезд, в котором участвовало множество всадников. Охотничью кавалькаду сопровождали десятки егерей и псарей. Участники действа были вооружены и хорошо умели пользоваться смертоносным оружием. Порой такие охоты становились больше похожи не на развлечение скучающих «патрициев», а на репетицию боевых действий.

Охота — символ могущества аристократии

Этот факт никогда не скрывали. Охота считалась лучшим способом не забывать, как держать в руке копьё или мушкет. А для дворянской молодёжи — ещё и «курсом молодого бойца», заставляющим привыкнуть к виду крови, причём порой — своей. Ведь звери не умеют играть в поддавки.

Поэтому наиболее почётной издавна считалась охота на самых крупных и опасных животных: медведя или вепря. А в XIX веке появилась «большая африканская пятёрка» — самая желанная добыча, делающая честь любому охотнику: слон, носорог, буйвол, лев и леопард.

Одним из главных способов продемонстрировать своё богатство и могущество всегда признавалась одежда. Поэтому в Средние века знатные охотники выезжали в лес или в поле разодетые как на королевский приём: одежды, украшенные мехом и расшитые золотом и серебром, богатое оружие, дорогие лошади в роскошных уборах.

«Охота на волка и лису». Художник — Питер Пауль Рубенс

Так продолжалось до середины XVIII века, когда в сознании европейцев произошёл перелом. Его обусловили два фактора: философы-просветители, обличавшие пороки цивилизации и говорившие о благословенной простоте, и английские промышленники, которые организовали самую решительную борьбу с роскошью — импортируемые дорогие ткани (французские), меха (русские) и украшения (итальянские) мешали развитию британского производства.

Первый охотничий костюм: фрак или сюртук

Так англичане придумали фрак, который был куда проще французского кафтана, мог шиться из простого добротного английского сукна и, что самое главное, полностью соответствовал самым модным идеям — возвращению к классической простоте вкусов.

Читатель может удивиться, но фрак, который сейчас считается самой торжественной мужской одеждой из всех возможных, в конце XVIII столетия более всего подходил для занятий спортом, в том числе охотой.

Ведь не зря по-английски охотник-джентльмен — это «спортсмен», в то время как охотник, зарабатывающий себе на жизнь этим ремеслом (например, егерь), — это hunter.

Самые знаменитые европейские художники XVIII века оставили картины, изображающие охотников в только что вошедшем в моду наряде: фраке или сюртуке, коротком жилете, обтягивающих штанах и коротких сапожках военного фасона с отворотами. На фоне тогдашнего придворного костюма это была чертовски утилитарная и аскетичная одежда.

Ливреи охотников на лис

В XIX веке охотничьи забавы стали элементом придворного и дипломатического этикета. Короли приглашали своих царственных коллег в лес, чтобы иметь возможность познакомиться поближе, побеседовать с глазу на глаз о том, кого они собираются завоевать и против кого придётся дружить. Одновременно это сопровождалось дальнейшим упрощением охотничьего костюма: охотники начали облачаться в сюртуки из прочного сукна тёмного цвета или же в военные мундиры.

Красные куртки — англичане называют их ливреями — и белые штаны с тех пор остались лишь в традиционном костюме английских охотников на лис, который бережно сохраняется вот уже более двух столетий. С тех пор поменялось одно — вместо устаревших чёрных цилиндров охотники надевают чёрные кепи.

Кстати, костюм охотника на лис является своеобразной униформой: количество больших золочёных пуговиц на нём определяет ранг охотника. Пять — у организатора, четыре — у джентльмена, три — у простого егеря.

Глядя на фотографии современных охотников, многие задают вопрос: почему часть из них одета в чёрные ливреи? Ответ прост — их носят те, кто не является членом сообщества охотников и просто приглашён принять участие в светском развлечении.

Во второй половине XIX века в охотничью моду пришла новая волна. Мода на романтизм породила стремление изучать фольклор, обычаи и костюмы. А интерес к национальной одежде привёл к тому, что народные мотивы стали стремительно проникать в охотничий костюм.

Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I отправлялся на охоту в традиционном тирольском костюме: особой куртке свободного кроя со стоячим бархатным воротником, кожаных коротких штанах на подтяжках и шляпе с пером.

Франц-Иосиф I в охотничьем костюме

В России тоже пытались придумать охотничью одежду в национальном стиле. Это были различные кафтаны, напоминающие те, что носили ямщики, меховые шапки, высокие сапоги со множеством складок. Некоторые мотивы этого стиля позже вошли в русскую военную форму при Александре III. Но большого распространения такая мода не получила: помещики предпочитали охотиться в привычных сюртуках, а у крестьян специального охотничьего костюма не было вовсе.

Там, где не прижились национальные мотивы, снова пришли на помощь англичане. В конце века егерей одного из самых богатых британских аристократов герцога Норфолкского одели в особые костюмы. Важной их частью стал пиджак особого кроя, получивший имя «норфолк». Он обязательно шился из спасающего от пронизывающего ветра шерстяного твида, которому не было сносу, имел большие карманы, в которые было удобно класть патроны, и вшитый в пояс ремень. Застёгивался такой пиджак на четыре пуговицы, на спине делались складки, позволявшие свободно двигаться.

Норфолкский пиджак мгновенно завоевал такую популярность, что превратился в настоящий символ джентльмена-охотника. Даже в наши дни, если человек хочет показать себя хранителем старых традиций, он облачается не в банальные полувоенные пятнистые куртку со штанами, а надевает твидовый норфолк и такие же брюки с тяжёлыми ботинками-брогами. Именно так одевались на охоту русские императоры Александр III и Николай II. Только в России не любили открытую грудь английского фасона и поэтому шили норфолк скорее как куртку, застёгивающуюся доверху, и с отложным воротником.

В ХХ веке твидовый пиджак стал допустимым вариантом одежды для расслабленного полуспортивного стиля и больше не обязывал нести за плечом ружьё.

Интересно, что многие иллюстраторы и кинематографисты изображали в норфолкском пиджаке Шерлока Холмса.

Видимо, работа частного сыщика, требовавшая не только ума, но и изрядной ловкости, показалась им наиболее сочетающейся с этим спортивным костюмом.

С норфолком ещё в ХIХ веке стали сочетать куртки Barbour из особой вощёной ткани. Сегодня во время загородных фотосессий в такой одежде появляются королева Великобритании Елизавета II, её муж принц Филипп и наследник — принц Уэльский Чарльз.

Примерно в то же самое время вошла в моду твидовая тройка — то, что в Англии называли костюмом сельского джентльмена: пиджак, жилет и брюки из плотного тёплого сукна, в которых можно смело выходить на улицу в дождь и «пронизывающие» британские холода — от +5 до +10.

Эта одежда считалась загородной и появляться в ней в Лондоне было моветоном. Зато в сельской местности она стала настоящей униформой всех сословий — от местного лорда до его арендаторов. И действительно — более практичной и надёжной одежды не сыскать.

Возвращаясь к Шерлоку Холмсу, стоит сказать, что твидовый костюм — второй по распространённости для этого литературного героя.

Постепенно твидовая тройка вошла в обиход охотников и сейчас считается столь же допустимой в рамках консервативного этикета, как и норфолк.

Интересно, что и норфолкский пиджак, и обычный твидовый — надеваются строго с классической рубашкой и галстуком. Для джентльмена-охотника допускается лишь два послабления: рубашка может быть в клетку, а галстук не шёлковым, а шерстяным. Традиционный твидовый костюм всегда имеет высокую застежку на три пуговицы и шьётся из коричневатого или зеленоватого сукна в клетку или елочку. Иного не дано.

Первый мировой рекорд охоты

Был добыт королём Пруссии Фридрихом I 18 сентября 1696 года. на нынешней территории биосферного заповедника Шорфхайде-Хорин в Германии.

Интересен вид рогов, мощное разветвление на концах основного рога. Если б эти рога добыли бы сейчас, то наверняка бы обвинили в «допинге» гормоны, стероиды, гибридизация и прочее, но в то время и слов то таких не знали.

Откуда берётся мясо кенгуру

В 2008 году комиссия из России ездила на Австралийский континент для инспекции мясозаготовительных предприятий, которые собирались отправлять кенгурятину в Россию. Комиссия проверяла всю цепочку, от ферм до забоя и была сильно удивлена, узнав, что ферм кенгуру никаких нет. Далее их отчёт.

Отстрел кенгуру проводится в темное время суток, как на частных угодьях, так и на принадлежащих государству. Право на отстрел имеет охотник официально зарегистрированный в соответствующем государственном органе Австралии. Ежегодно государством выдается квота на отстрел определенного вида кенгуру.

Отстреливаются взрослые особи преимущественно самцы, весом не менее 15 кг живого веса, имеющие здоровый внешний вид.

Отстрел животного проводится охотником из нарезного оружия непосредственно со специально оборудованной машины выстрелом в голову с расстояния около 100-200 м. Далее животное подвешивается на борт автомобиля оборудованный крюками, охотником вскрывается яремная вена, время обескровливания составляет от 2 до 5 минут, затем ножницами-секатор отделяется задние конечности ниже скакательного сустава, ножом вскрывается брюшная полостьи удаляется желудочно-кишечный тракт, при этом с тушей остаются внутренние органы: сердце, легкие, печень, почки.

Удаленный желудочно-кишечный тракт оставляют на месте отстрела.

Автомобильный транспорт охотника аттестуется ветеринарной службой штата, относящейся к Службе по безопасности продуктов питания, одной из задач которой является контроль законности проведения отстрела кенгуру. Автомобиль оборудован средствами для проведения мойки и дезинфекции инструментов разделки, а именно: емкостью с водой для механической очистки, емкостью с дезинфицирующим раствором для проведения дезинфекции, стерилизатором для ножей.

После отстрела туши кенгуру доставляют в «полевые» камеры охлаждения, температура внутри которых составляет 0ºС. При приемке туши в холодильную камеру ответственным за ее работу проводится внешний осмотр, взвешивание туши, при этом на тушу в области скакательного сустава прикрепляются:

-бумажная бирка, содержащая информацию о имени охотника, его порядковом номере, местности, где произведен отстрел, дате и весе

-пластиковая бирка, содержащая информацию о названии места отстрела, вида кенгуру. Бирка имеет порядковый номер и выдается государственным органом штата.

По мере накопления туш в холодильной камере, в среднем один раз в неделю, туши отвозят на предприятие по разделке.

После помещения туш в камеру охлаждения охотник проводит мойку и дезинфекцию автомобильного транспорта.

Про ночную охоту на кенгуру по цвету глаз писал в своей книге Валерий Шанин «Вокруг света за 280$».

По сути австралийцы реализовывали нам своих бродячих животных, поэтому себестоимость добычи была минимальной. В 2009 году Россельхознадзор запретил поставки кенгурятины в Россию, а до этого момента Россия покупала до 70% экспорта из Австралии.

Внутри страны большого потребления мяса кенгуру нет, регулярно его потребляют 15%

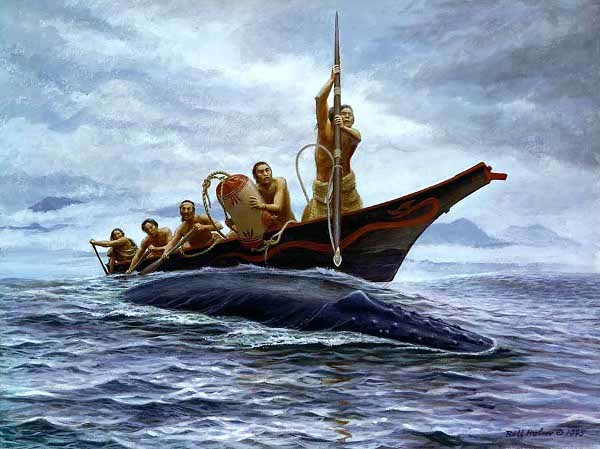

Как в старину охотились на китов?

Сейчас мы чаще всего при упоминании словосочетания «охота на кита» представляем себе суровые северные широты и немногословных бородатых китобоев. Либо, как вариант, эскимосские лодки с находящимися в них аборигенами, вооружёнными гарпунами и копьями.

Однако многочисленные исторические изыскания говорят о том, что охота на китов долгое время (особенно в Средние века) была распространена и в Европе. И, как ни странно, не на Севере, а южнее — на побережье Бискайского залива. Только охотились тут на южных гладких китов, которые в те далёкие времена обитали здесь в большом количестве.

Конечно, идея вот так вот сразу выйти в море на охоту за китом пришла человеку не сразу. Всё-таки кит — это не заяц, и даже не медведь. Но когда люди обнаруживали на берегу только что выброшенных прибоем китов и убеждались, что их мясо можно есть, а жир использовать для освещения (и не только), вот тут и возникала идея выходить в море (океан) и охотиться на этих огромных млекопитающих.

Известно, что баски охотились на китов ещё с Х века нашей эры. Они строили специальные наблюдательные вышки, а после условного сигнала выходили в море на лодках с гарпунами.

В ХIII — ХV веках охота на китов так прочно вошла в жизнь басков, что гербы многих селений Бискайского залива содержали в себе изображение кита. В одной из провинций будущей Испании существовал обычай — отсылать местному королю (ох и много там было когда-то королевств) кусок китового мяса. Причём вырезанный из спины огромного животного — то есть от головы и до хвоста.

Это ещё что! В другой провинции первого убитого кита в текущем сезоне целиком (!) отправляли королю. Тот, в свою очередь, следуя старому обычаю, половину туши отсылал обратно. Интересно, успевало мясо в этом случае испортиться или нет?

Предпочитали баски охотиться недалеко от побережья, ибо занятие это считалось весьма опасным. Тем не менее китообразных добывали десятками, и наступил момент, когда их число в Бискайском заливе резко сократилось, и китобои вынуждены были переместиться на север.

В это же время на китов (только в северных широтах) вполне успешно охотились и эскимосы. Если для европейцев неудачная охота была делом неприятным (но не смертельным), то для эскимосов с их скудным рационом охота на огромных китов по определению должна была быть всегда успешной. Иначе нечего было бы есть, это был вопрос выживания.

В силу объективных причин материалов для использования в быту у эскимосов имелось немного. Камни, шкуры и кости животных, плавник да куски самородной меди. Последняя ценилась у эскимосов чрезвычайно высоко, и они даже научились изготавливать из неё ножи и наконечники для копий. Медь относительно просто обрабатывается в кустарных условиях.

Эскимосы выходили на китовую охоту в байдарах длиной до 10 метров, на каждой из которых располагалось по 8 человек. Корпуса таких плавательных средств делали из дерева, обтягивали моржовыми шкурами и скрепляли ремнями из моржовой кожи. Известно, что эскимосские байдары годились и для плавания по глубоким заливам, а также по рекам, впадающим в океан. Интересно и то, что на таких байдарах у аборигенов часто бывал парус.

Эскимосы, завидев кита, быстро погружались в байдары и плыли к добыче. Самые опытные китобои всаживали шестиметровый гарпун весом более 8 кг в тушу животного довольно глубоко, причём с первой попытки. Кит начинал бесноваться, стремился уйти на глубину, но сделать этого не мог. Дело в том, что к гарпуну привязывали длинный линь (верёвку) из моржовой кожи, а также объёмные поплавки из этой же кожи. Кит пытался уйти под воду, затем всплывал, затем опять пытался погрузиться и так далее.

На Алеутских островах охотились на китов по-другому. Там китобои передвигались на шустрых каноэ, одноместных или двухместных. Завидев кита, охотник всаживал в тушу копьё и старался как можно скорее уйти от разъярённого раненого животного. А через два или три дня кит погибал и его выбрасывало на берег. Но погибал кит не от одной раны (пускай и серьёзной), а от того, что наконечник копья был обработан специальным ядом. Его алеуты изготавливали из местных корней. Когда отвар из корней начинал бродить, это свидетельствовало о его смертоносных качествах. Отваром обрабатывали наконечники, и затем можно было начинать охоту.

На китов охотились и близ побережья Японии. Известно, что поначалу японцы применяли европейский метод охоты, но затем, в конце ХVI-го, начале ХVII столетия стали применять для ловли китов тяжёлые сети. Трудно сейчас сказать, насколько эффективнее были сети, но точно известно, что занимались этим богатые люди, которые могли себе позволить эти сети купить, и не только сети.

Известно, что к концу ХVI столетия гладких южных китов в Бискайском заливе наблюдалось всё меньше и меньше. Это вынудило местных китобоев искать новые места для своего прибыльного занятия. И они потянулись на север Европы.

Охотники на китов к этому моменту стали осваивать Северное море, акваторию Фарерских островов, окрестности Ньюфаундленда, а также север Норвегии. Ну, и Шпицберген. К этому моменту охота на китов претерпела серьёзные изменения. Теперь китобои пересели с лодок на большие парусные суда. Поиск китов стало возможным осуществлять вдали от родных мест.

Известно, что весьма ценным продуктом, получаемым в результате разделки китовой туши, являлся жир. Он активно применялся для освещения, в ряде случаев — даже для локального отопления. И китобоями очень ценился этот продукт, потому что он приносил хорошие деньги. Раньше жир вытапливали на берегу. Когда китов в прибрежных водах было много и охотились на них с лодок, заниматься переработкой добычи предпочитали на суше. Мёртвого кита с помощью длинных верёвок транспортировали до мелководья, а уж там принимались за разделку туши.

Крайне редко самые отчаянные капитаны пытались производить это на судне, но случались возгорания.

Долгое время туши китов разрезали на части и запихивали в бочки. Затем, по возвращении на берег, из китового жира вытапливали ворвань (Во́рвань — устаревший термин, которым называли жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих, а также белого медведя и рыб – PapaSilver) . Но она после этого издавала неприятный запах. Кроме того, во время плавания часть жира портилась. Надо было что-то со всем этим делать, чтобы не снижать общую рентабельность промысла.

Решение было найдено, причём теми китобоями, которые охотились в южном направлении — у побережья Чили и Аргентины. Они заметили, что если соблюдать необходимые меры предосторожности, то вытапливать ворвань можно и на судне. В этом случае получаемый продукт без каких-либо осложнений достигнет берегов. Теперь вытапливать жир стали прямо во время поисков китов в океане. Наиболее предприимчивые владельцы судов успешно продавали ворвань в портах, куда доводилось заходить. Таким образом, не надо было возвращаться к родным берегам, а получать денежки удавалось вдали от порта приписки.

Автор: Максим Мищенко

Три кедра.

Мне всегда нравился лес. Лес это умиротворенность и спокойствие. Даже после случая, про который я и хочу вам рассказать, я не перестал туда ходить.

Мой лучший друг — заядлый охотник. Несколько раз я ходил вместе с ним на дичь. Он выдавал мне свой старый дробовик, но я из него не стрелял. Не довелось да и не хотелось стрелять из чужого оружия.

И вот наконец я купил свое оружие. Хорошую, охотничью двустволку на крупную дичь. Она долго лежала в сейфе и ждала своего дня. И вот одним осенним выходным днем она дождалась.

Я твёрдо решил сходить в лес, но мой друг был в отъезде, за границей. Только ведь меня не остановить. Если я что-то решил, то обязательно делаю.

Погода выдалась хорошая, я загрузил свой внедорожник припасами и перепроверил все несколько раз, чтобы ничего не забыть. В охотничье угодье я прибыл ближе к ночи, и снял комнату в придорожном мотеле. Подготовил снаряжение, поужинал. Полистал карты местности, изучил пару троп, по которым предстояло пройти и так и уснул с бумагами в руках. Утром, плотно позавтракав, я выехал к месту охоты и через двадцать минут уже был на тропе. Машину припарковал на обочине, далее предстояло идти пешком. Взял рюкзак, набитый провизией, навигацией, средствами первой помощи, свою двустволку, мобильник и ушел в лес. Блуждал с компасом в руках пару часов, прежде чем закинул его в карман, и достал специальный навигатор, чтоб облегчить ориентацию на местности.

Я ходил и получал удовольствие от прогулки по лесу с оружием наперевес, и иногда забывал даже что нужно выслеживать добычу. Осенний лес завораживал тишиной и покоем, непривычным ощущением чистоты и яркости красок. Солнечные, тёплые лучи пробивались через верхушки деревьев, создавая едва ли не волшебное освещение.

Я ходил по охотничьим тропам, но несколько часов прошли безрезультатно. Тогда я решил свернуть с проторенных путей и ушел вглубь леса, выключив навигатор. Стал внимательней вслушиваться в шум ветра и шуршание веток и примерно через полчаса услышал то, что хотел. Рёв животного. Это был кабанчик, я слышал такой рык, когда ходил с другом на дичь во второй раз. Тогда мы не стали выслеживать его. А я решил выследить.

Я понимал, что кабан – опасное животное, и в первый раз, да ещё и одному не стоит даже пытаться его валить. Но животное нужно сначала выследить, а это намного сложнее чем услышать его. Для меня это был хороший опыт и я двинулся навстречу приключениям.

Стрелка компаса указывала на северо-запад, и я уверенно двигался в нужном направлении. Кабанчик похрюкивал ещё несколько раз словно подзывая к себе. Вскоре я обнаружил и его следы, и не только копыт, но еще и крови. Животное было ранено. «Далеко не уйдет», — подумал я. Дальше выслеживание пошло легче, я двигался по следам и почти видел, как он шёл, постепенно теряя жизнь.

Однако живность долго ещё водила меня по кругу. Я потерял счёт времени, увлекшись не на шутку выслеживанием бедного животного. Не знаю, сколько это длилось (довольно долго, как оказалось), но наконец-то я его догнал! И вот, выглядывая из кустов я увидел — на маленькой полянке, окруженной деревьями и кустарником, стояло раненое животное. Кабан, как я и думал, но молодой. Совсем детеныш. Его задняя нога была перебита, сочилась кровь. Животное успело удрать от опасности, но с такой раной ему не суждено было выжить.

Кабанчик выдохся, рухнул на землю совсем без сил. Я вскинул ружьё, прицелился и в ту же секунду услышал разъяренный рев в кустах, слева от меня. Моей реакции было недостаточно, и я почувствовал боль намного раньше чем увидел взрослого кабана-секача. И этот взрослый, сто килограммовый секач боднул меня, подкинув на пару метров вверх, тем самым продырявив мне бедро, сломав ногу ниже колена и пару рёбер раньше чем я понял, что произошло. Говорили мне, что не стоит идти на кабана одному. Я не знаю почему животное оставило меня в живых, хотя вполне могло добить меня. Наверное сам испугался не меньше. Я нашарил телефон в кармане штанов и с ужасом обнаружил, что разъяренное животное хорошенько приложилось о мою ногу, сломав мобильник.

Моей двустволки рядом не оказалось, но мне было плевать на него, я терял кровь. Кое-как мне удалось перевязать ногу, и кровотечение потихоньку остановилось. Встать я не мог, и уполз с того места подальше, не задумываясь о том, что не знаю дороги. Полз, пока не кончились силы, а кончились они очень быстро. Я вырубился и очнулся только ночью, от холода. Дрожал так, что не мог расслабить задеревеневшие мышцы. Надо было ползти, согреться хоть какими-то движениями. Хотя потом заметил, что было вовсе и не холодно. Я даже пытался кричать и быстро надсадил голос, но все равно в ответ была лишь гробовая тишина. Повезло только что небо было ясное и взошла луна. Верхушки деревьев стали серебряными.

Когда выбрался на ту же поляну, на которой увидел молодого кабанчика несколько часов назад, то полез доставать навигатор. Естественно, он оказался сломан, а компас утерян, видимо выпал из кармана. Пробовал поесть, но глотать было очень больно. Я лежал без сил. Проклинал себя, кабана, ружьё, которое потерял, охоту, компас, лес, друга — все что мог вспомнить в ту минуту. Надо было ждать до утра, другого выхода я не видел. Только боялся что секач может вернуться и закончить начатое. Нога уже онемела, я не мог глубоко вдохнуть, боль пронизывала мое тело от любого движения. Я лежал в тишине, как вдруг услышал шорох. Клянусь вам, ещё один такой неожиданный шорох и я умер бы от испуга в тот момент. Хрустел подлесок под чьими-то тяжелыми шагами. Мысленно уже попрощался с жизнью, ожидая увидеть тушу весом в центнер, но увидел человеческий силуэт. Он прошёл мимо меня, и словно не замечал моих охрипших криков о помощи. Догнать его все равно бы не получилось, но я полз в том направлении, куда ушел таинственный человек, пока не кончились силы. Он вселил в меня надежду. Я даже не знал, был ли он настоящим, но продолжал двигаться вперёд уверенно. Вскоре выполз из лесополосы к небольшому склону вниз, переходящему в просторное поле. И замер, увидев представшую предо мной картину. И вы представьте: полная луна обливает холодным светом тёмные, еле подвижные силуэты, отбрасывающие косые длинные тени. Их больше ста, и они стоят по всему полю. В их очертаниях без труда угадывались человеческие фигуры. Они стояли близко друг к другу, едва покачиваясь. С опущенными вниз головами, и в полной тишине. От этого зрелища я оцепенел, но настоящий страх меня охватил, когда услышал шаги позади себя. Быстро повернуться я не мог да и отпора дать я бы тоже не смог, но и не пришлось.

-Эвон ты куды заполз. — Прозвучал тёплый мужской голос. — Тут только смерть найдёшь, тебе обратно надо, а ну, погоди.

-ТЫ КТО? — только и выдавил я из себя, от страха потеряв дар речи. Выглядел мужчина лет на семьдесят, в потрепанной от времени одежде, с густой бородой, которую не брили уже много лет. За спиной его висело ружье.

-Дядя Миша зови меня. Все меня так зовут. Знают меня все. Егерь я местный. Повезло ещё, что вовремя тебя нагнал, а так бы потерялся ты. Ну это, придётся потерпеть немного, сейчас больно будет. — мужчина присел на корточки.- Только не кричи, пожалуйста, они все слышат. Они тащат тебя к себе и будут очень злы.

Я хотел спросить, кто они, но дядя Миша повернул меня на бок и приподнял с земли. Боль ударила в голову, я перестал что-либо понимать, а затем и вовсе потерял сознание. Когда очнулся, то ощутил себя лежащим на какой-то телеге — старик меня куда-то вёз. Только тогда заметил, какая мощная и широкая спина у егеря и что это мое ружьё у него за спиной.

-Куда мы едем? — спросил я, с трудом двигая челюстью.

-До дороги, куда помощь может доехать, тебе то совсем уж худо. Я тут ружьишко нашёл. Твоё наверное, рядом море крови повсюду. Хорошее ружьишко -то у тебя. Жаль воспользоваться ты не успел, ага. На секача самое то такое ружьишко, но ведь кабан- то не шутка тебе, на кой ты полез на него? Тут и охотиться то нельзя!

-Как нельзя? Я же в охотничьей зоне.

-Да уж вёрст сто как не в охотничьем уделе ты, далеко усвистал на север.

-А ты откуда вообще, дядя Миша?

-Да я то тут живу. Место, где я тебя подобрал, помнишь? Оттуда пару вёрст на юг, и на опушку. Там около трёх кедрушек землянка моя то и есть. Один живу, на отшибе.

Я постарался запомнить эту информацию.

-Спасибо тебе, дядя Миша. Если бы не ты, я бы.

-Да ты не говори особо то, отдыхай, настрадался.

И я замолчал. Смотрел в ночное небо и даже заметил, что стало немного посветлее. Подумал о том, что дожил до утра, закрыл глаза и уснул.

Проснулся я уже в больнице. С кучей трубок, весь перебинтованный и загипсованный. Так и пролежал почти до зимы.

Мои друзья знали, что я собирался на охоту и очень быстро спохватились, когда я к ночи не вышел на связь. Следующим утром они выехали на поиски и без труда нашли мой автомобиль. Но не меня. Меня нашли местные жители, спустя пару суток, в ста пятидесяти километрах от машины, лежащим без сознания рядом с дорогой в очень тяжелом состоянии. При мне был рюкзак с тем, что удалось сохранить и даже двустволка. Жители и доставили меня в больницу.

Как я добрался до дороги, до сих пор не понял. Впрочем, как и всего остального.

Полностью выздороветь мне удалось лишь к зиме. Все это время меня не покидала мысль, что нужно отблагодарить своего спасителя. Без него я бы точно загнулся в лесу и никто бы меня не нашёл. Я помнил по опушку и три кедра. Помнил про поле с сотнями жутких людей без движения стоявших под лунным светом. Я все помнил, но никому не сказал. Рассказал лишь про кабана, который меня потрепал, во все остальное я с трудом верил сам.

Мысль пришла неожиданно, и через четыре с половиной часа я уже был в том же мотеле, готовый идти туда снова. И опять был один, только на этот раз никто не знал, куда я направился. Была зима и я надеялся что не встречу никаких кабанов, а медведей в этом лесу видали редко. По-хорошему, мне не стоило идти одному, как и тогда, но ведь меня не остановить, если я что-то решил, помните, да?

Я взял с собой все ту же двустволку, но не собирался охотиться, хотел отблагодарить старика.

Спасибо современным технологиям и навигатору, я быстро нашёл то место, где встретился с кабаном и его детёнышем. Оттуда я уже и нашёл то жуткое поле. Только вот выглядело оно иначе, чем в первый раз. Его не освещал свет луны и никаких людей не было. Кладбище — вот что я увидел в тот день. Засыпанное снегом, заброшенное кладбище. Рядом не было никаких следов, значит никто давно не ходил к нему. Выходит, я вместо силуэтов людей видел могильные памятники? Не могло того быть, я не мог так обознаться. Или мог? Ко мне вернулось отдаленное чувство тревоги, которое я испытал в ту ночь лежа на холме чуть сверху. Нужно было убираться оттуда. Я взял путь на юг, как и говорил дядя Миша, и спустя минут сорок ходьбы по сугробам я отыскал место с тремя кедрами. Я исходил всю опушку, но никакой землянки не нашёл. Может я что-то не так понял, или мне действительно все привиделось, но землянки на опушке не было. Тем более под единственными деревьями. Я почти отчаялся, как зацепился глазом за странно торчащий камень под одним из кедров. При ближайшем рассмотрении это оказалось. На нем было написано -«Грядин Михаил Прокофьевич. 1923-1991 годы жизни. Дядя Миша, ты всегда в нашей в памяти. Навсегда с нами. Навсегда егерь Бурновского леса». По надписи получалось что дядя Миша был мертв уже двадцать четыре года. Как такое могло быть?

Я сидел у его могилы ещё долго, почти до заката, потом опомнился. Нужно было возвращаться домой, пока ещё не стемнело. Я поправил памятник, отломил горбушку хлеба и поставил бутылку водки рядом: «Спасибо, дядя Миша!”

Теперь я каждый год по осени хожу в тот лес, мимо заброшенного кладбища до трёх одиноких кедров. Но больше не встречал ни загадочного старика, ничего другого, с чем столкнулся в ту ночь.