Величайший охотник с копьем жил в XX веке: он убил сотни хищников в родной Алабаме (хотя это было запрещено)

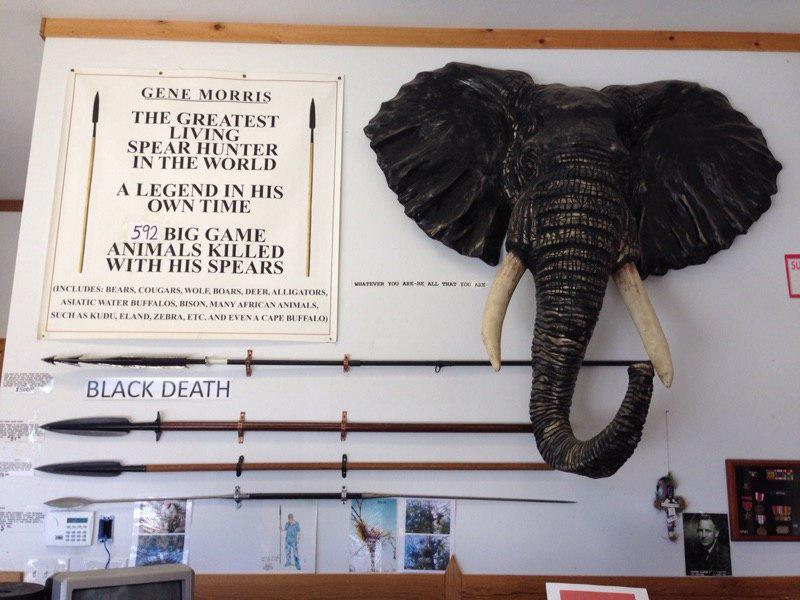

Во всей истории человечества не было более крутого и правильного мужика, чем Джин Моррис из Алабамы. Он был настолько хорош, что охотился на волков и бизонов, буйволов и индеек с одним лишь копьем наперевес. Его орудие настигло 600 животных, из которых 592 — опасные хищники, в том числе 283 — аллигаторы. Джин Моррис воевал во Вьетнаме, дослужился до полковника и проткнул бы копьем самого Хо Ши Мина, если бы война предательски не закончилась. Он был величайшим охотником с копьем, какого знал мир. По крайней мере, если верить его личному музею. А музеи никогда не лгут.

Где-то на бескрайних просторах Алабамы стоит «Музей охоты с копьем». В нем собраны сотни чучел и голов убитых животных. На стенах висят супер-копья с названиями, вроде «Большая зеленая машина для убийств», «Черная смерть» и, конечно же, вершина человеческой мысли — «Особое экстра-смертельное копье Джина Морриса». Это — единственный в своем роде музей. По крайней мере, в США, но наверняка и в мире. Он посвящен тому, как убивать животных копьем и получать от этого одно лишь удовольствие (несмотря на то, что Джин Моррис умер на охоте).

Когда-то он был ничем не примечательным мужиком из Алабамы, совсем как в South Park: катал шары в боулинге, пил пиво, ненавидел хиппи и вегетарианцев и все в таком духе. Но потом в его жизни случился Вьетнам. Джин попал в ВВС и расстреливал врагов сверху, вместо того, чтобы гоняться за ними по джунглям. Но он компенсировал это тем, что в свободное время охотился, подстреливая всевозможную дичь. И охота и служба ему так понравились, что он провел в армии 22 года, а с охотой не расстался до конца жизни. Она же его и погубила.

Начал Джин Моррис заурядно: ходил с друзьями по пасторальным пустошам Алабамы и расстреливал ее фауну из армейского карабина. Но однажды он понял: пиво и стрельба — удел слабаков. Все-таки он дослужился до полковника! Тогда Джин начал охотиться с луком. Ставки возросли, но возрос и азарт. Отныне олени, волки и индейки в Алабаме умирали от поистине мужского оружия. Но и оно вскоре начало казаться Моррису недостаточно мужским. На свой сороковой день рождения он взялся за копье и не отпускал его до конца дней своих.

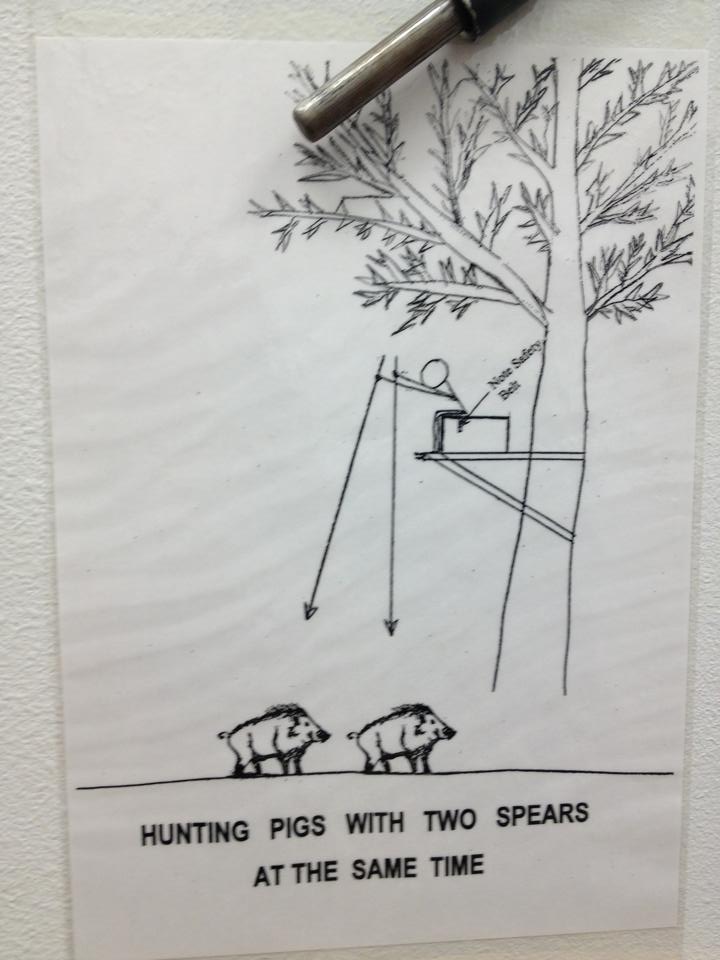

Оказалось, что совершенствоваться во владении этим орудием можно бесконечно. Поначалу Джин встречался с добычей один на один. Потом он научился метать копья словно фракийский пельтаст. Затем он начал ходить на охоту с двумя копьями сразу — в правой и левой руке. Под конец жизни Джин и вовсе разрабатывал систему, которая позволила бы метнуть одновременно три копья! К несчастью, она канула в небытие вместе с вынашивавшим ее Джином Моррисом.

Для того, чтобы сохранить свое великое наследие для потомков, он создал музей на основе своих трофеев и коллекции копий. Экспозиция хвастливо показывает всех тварей земных, которых убил Моррис: львы, страусы, гну, ориксы, зебры, бизоны, буйволы, волки, пумы, медведи, кабаны, козы, змеи, индейки, бараны, овцы, олени, аллигаторы, лоси, черепахи большие и малые и многое другое. Всех их Джин одолел исключительно копьем (иногда двумя). Еще в музее висит голова слона, но, возможно, это просто для красоты.

Звучит безумно, но до 1992 года в любимой Джином Моррисом Алабаме была запрещена охота копьем. Да и вообще, владение этим оружием не приветствовалось властями. Скорее всего, это пошло еще со времен британского владычества, а потом просто забыли отменить. Джин выступил против этого возмутительного закона и добился легализации охоты с копьем в штате. После того, как справедливость восторжествовала, Моррис понял, что должен нести кредо копья в другие места и страны. Он отправился во Флориду и Техас, Аргентину, Гавайи и Африку и везде доказал, что нет ничего более жуткого и прекрасного, чем мужик из Алабамы с копьем.

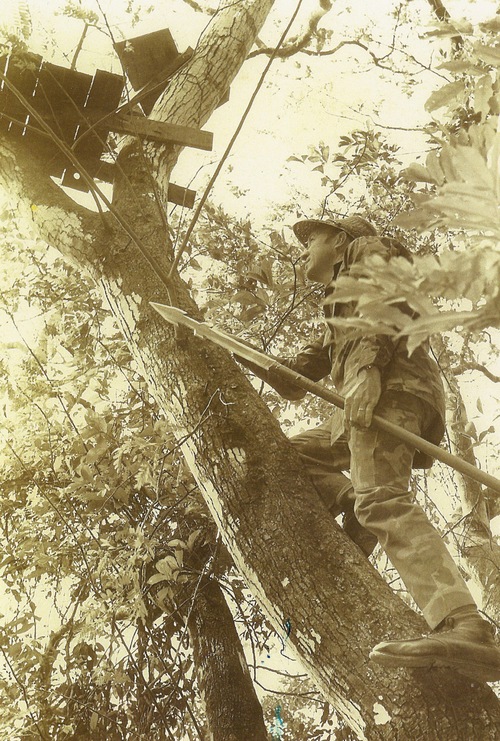

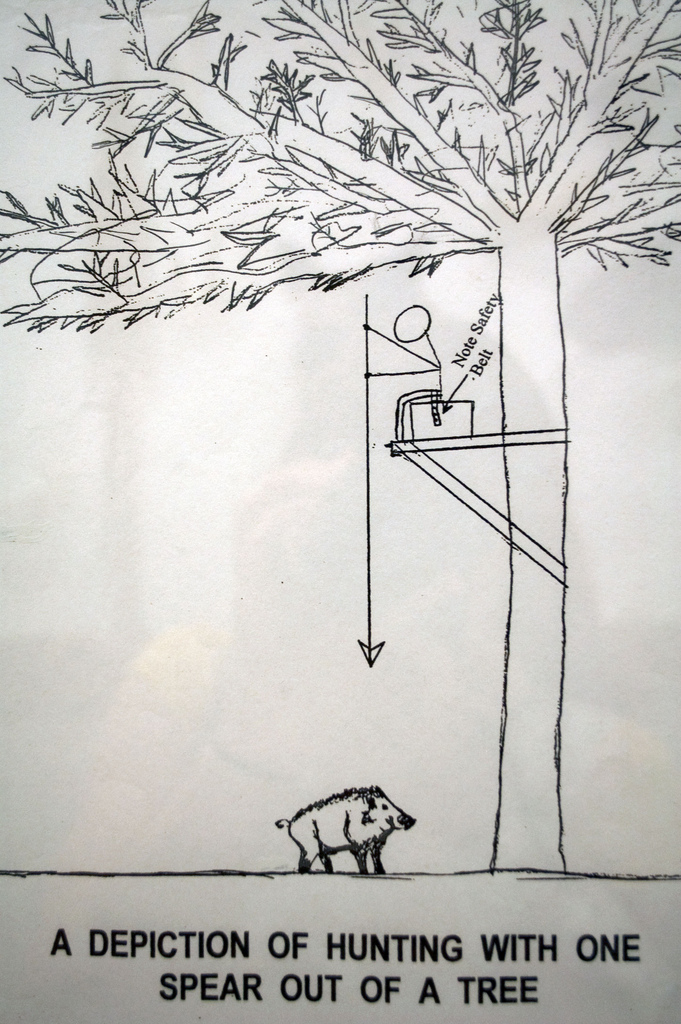

А вот доказательство абсолютного гения Джина Морриса: сначала он придумал, как с помощью копья убить кабана с дерева…

…А потом придумал, как убить сразу двух кабанов одновременно, если у тебя есть два копья!

Но Джин Моррис был не просто необузданным убийцей буффало и индеек. Он разработал целую философскую систему, которую скромно назвал «Кредо Джина Морриса».

19 заповедей его философии:

- Если что-то может пойти не так, дык, исправь! (К черту «закон Мерфи»!)

- Когда есть выбор, бери и то, и другое!

- Чем больше проектов, тем больше успехов!

- Начни с вершины а потом двигайся еще выше!

- Делай все по инструкциям… но будь автором этих инструкций!

- Когда ты вынужден идти на компромисс, проси большего!

- Если ты не можешь победить, присоединяйся к врагу, а потом победи его!

- Если что-то нужно сделать, делай это прямо сейчас!

- Если не можешь выиграть, измени правила!

- Если не можешь изменить правила, игнорируй их!

- Перфекционизм — это не обязательно!

- Если в том, что ты делаешь нет челленджа, придумай его!

- «Нет» означает начать заново. Но на уровень выше!

- Не ходи, когда можешь бегать!

- Бюрократия — это вызов, который нужно преодолеть с помощью праведного отношения, терпимости к глупости, или с помощью бульдозера!

- Если сомневаешься, ДУМАЙ!

- Терпение — это добродетель, но настойчивость в достижении успеха — вот настоящее благословение!

- Если колесо скрипит — его меняют!

- Чем быстрее ты бежишь, тем медленнее идет время, и тем дольше ты живешь!

Как видите, из этого списка мы узнаем об еще одной страсти Джина Морриса, помимо копья — невероятной любви к восклицательным знакам.

Мыслитель, охотник и настоящий мужик из Алабамы Джин Моррис умер в 2011 году. Согласно легенде, во время охоты на его злейших врагов — аллигаторов. Он как раз был в разгаре своих исследований на предмет метания трех копий сразу. Однако сердце воина не выдержало и остановилось. Его тело нашли в канаве спустя сутки после смерти. И лучше всего о том, кем он был, сказал сам Джин в одном интервью: «Правда ли, что я — величайший охотник с копьем в мире? Ну да! Если ты единственный, то ты автоматически величайший в мире!».

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Копья Жозефа А. Рони-старшего и Джин М. Ауэл. Часть 1

Копья Жозефа А. Рони-старшего и Джин М. Ауэл. Часть 1

Предисловие автора статьи Вячеслава Шпаковского: Не так давно появилась статья Кирилла Рябова о древнерусских копьях в бою и на охоте, написанная на основе работ известных российских историков, включая А.Н. Кирпичникова. Однако любая тема хороша тем, что может быть развернута как вширь (копья японцев, индейцев, викингов), так и вглубь веков (копья Рима, копья гоплитов Марафона, копья династии Инь-Янь, копья…).

Ну а какие копья самые древние? Конечно, каменного века! Об этом нам говорили еще в 5-ом классе средней школы и, в общем-то, говорили правильно, но только по большому счету это ни о чем. Каменный век был самой продолжительной вехой в истории человечества. Именно тогда существовали разные подвиды Нomo saрiens, и разве не интересно попытаться выяснить, где именно, когда и у кого эти самые копья появились в то далекое от нас время. Ведь копье – это был один из шагов к вершинам цивилизации, так же, как и гарпун, сверленый топор, плот, парус, колесо, ну и так далее…

Палеолитический охотник с древнейшей формой копья, у которого деревянное острие было обожжено в пламени костра. Археологический музей, Бонн

Наверное, многие из вас читали роман французского писателя Жозефа А. Рони-старшего «Борьба за огонь», написанный еще в 1909 году на основе тогдашних знаний о жизни первобытных людей. Это увлекательная повесть о поисках огня, без которого племя уламров (явно людей современного вида) не может существовать. В 1981 году он был экранизирован, причем о качестве экранизации говорит тот факт, что этому фильму дали две премии: «Сезар» и «Оскар». Хотя лично я от него и не в восторге. И ляпов в нем много, и сюжет ну уж слишком упрощен, по сравнению с романом.

Кинофильм «Последний неандерталец» (2010). А «палки» могли бы взять и по прямее!

Важно отметить, что и в других романах Ж.Я. Рони на «первобытную тему», таких как «Вамирэх» (1892), «Пещерный лев» (1918) и «Эльдар с Голубой реки» (1929) главной темой повествования является беспощадное столкновение первобытных человеческих рас в борьбе либо за огонь, либо из-за женщин, а то и просто потому, что «чужие – это враги».

При этом герои пользуются солидным арсеналом оружия, которое они постоянно носят с собой. Это и копья с кремневыми наконечниками, и рогатины – по-видимому, те же копья, но с перекрестием на древке, чтобы наконечник не очень глубоко входил в тело противника. Во всяком случае, именно таково было устройство охотничьей рогатины в Средние века, однако деталей ее устройства французский писатель не приводит. Далее его герои используют дротики, каменные топоры, а самые сильные из них пользуются палицами – солидного веса боевыми дубинами из комлевой части молодых дубков, обожженные для прочности на огне.

Интересно, что племена, описанные в романах французского писателя, хотя и существуют в одном и том же времени и пространстве, находятся на разных уровнях развития, что, впрочем, можно объяснить их принадлежностью к разным человеческим типам. Естественно, что это отражается и на их вооружении. Так, например, более «продвинутые» люди из племени Ва уже используют палку-копьеметалку, тогда как все прочие – более отсталые, этого оружия еще не имеют! Такое, в общем-то, простое оружие, как праща не используется и даже не упоминается. То есть автор, скорее всего, считал, что она была изобретена человеком позднее.

«Человек с копьем». Петроглиф из Швеции

Зато в наши дни американка Джин М. Ауэл написала серию романов, главной героиней которых сделала первобытную девушку Эйлу. Важно отметить, что Джин Ауэл была на раскопках во Франции, Австрии, Чехословакии, Украине, Венгрии и Германии, и занималась популярным в наши дни «сервайлингом»: училась делать каменные орудия, сооружать жилище из снега, обрабатывать оленьи шкуры и плести коврики из травы. В процессе работы над романами она консультировалась с антропологами, археологами, историками, этнографами и специалистами в других областях знаний, чтобы как можно правдоподобнее показать мир позднего плейстоцена, в котором жили и действовали ее герои, и надо заметить, что это ей полностью удалось.

Вот только точка зрения на сосуществование первобытных рас совсем не такая, как в романах у Рони-Старшего. Несмотря на все межвидовые различия, первобытные люди у нее не враждуют, и описаний кровавых схваток между ними в ее романах практически нет. Оружие применяется только лишь против животных! Нападение человека на человека – редкость и удел совершенно асоциальных типов, осуждаемое всеми племенами.

Что же касается собственно арсенала ее героев, то он может быть и не так разнообразен, чем в романах французского писателя, но зато оно более эффективно. Это бола – несколько камней с мочальными хвостами, связанные веревкой, бросив которую, охотник мог запутать ноги длинноногой добыче; праща, которой у Джин Ауэл пользуются и мужчины, и женщины. Другим оружием, которое в романе придумывает и вводит в обиход его героиня, как раз и является палка-копьеметалка, применение которой позволяло бросать легкие дротики и копья значительно дальше, чем это можно сделать рукой. И – да, действительно, есть доказательства того, что это оружие использовалась уже в позднем палеолите. Позже копьеметалка получила распространение среди аборигенов Австралии, у которых она известна как ву́мера, воммера, ваммера, амера, пуртанджи, на Новой Гвинее и у береговых народов северо-востока Азии и Северной Америки, и даже у нас на Сахалине у нивхов. Испанцы встретились с копьеметалкой, которую аборигены называли «атлатль», во время завоевания Мексики). Обычно это была дощечка с упором на одном конце и двумя зацепами для пальцев или рукояткой на другом, то есть устроена она очень и очень просто.

Копье с каменным наконечником из Национального парка Кабо Верде

Но для нас важно в данном случае, какую информацию обо всем этом дают нам рисунки на стенах палеолитических пещер, представляющих собой самые настоящие галереи первобытной живописи. Если принять во внимание частность тех или иных изображений по принципу, «что для меня важнее всего, то я и рисую», то можно сделать вывод, что большую часть времени первобытные люди занимались тем, что добывали себе пропитание. Недаром в этих пещерах так много рисунков со сценами охоты. Так, в пещере Ласко во Франции обнаружены рисунки зверей, пронзенных множеством дротиков; а рядом – условные изображения копьеметалок, что позволяет сделать вывод о том, что все эти виды оружия в то время уже существовали и применялись. В центре этой пещеры, в так называемой апсиде, в глубоком четырехметровом колодце можно увидеть красочное изображение бизона, пораженного большим копьем; у него распорот живот и видны вывалившиеся внутренности. Рядом с ним лежит мужчина, около которого лежит обломок копья и небольшой стержень, украшенный схематичным изображением птицы. Он очень похож на роговую копьеметалку из пещеры Мас-д’Азиль в Пиренеях, принадлежащую к так называемой азильской культуре, с изображением снежной куропатки возле крюка, так что мы видим, что древние люди — это оружие даже украшали! Причем, находка эта отнюдь не исключение. А вот у копьеметалки, найденной на стоянке Абри Монтастрюк, также на территории современной Франции и сделанной из рога оленя около 12 тысяч лет назад, этот крючок сделан в виде фигурки прыгающей лошади, так что тенденция здесь просматривается совершенно определенная – «оружие надо украсить»!

К этому времени, а именно в эпоху позднего палеолита закончилось время человека современного вида, наступило время массовой охоты на крупных животных с последовавшим за всем этим развитием прочных общественных связей и внутренних законов жизни, и также необычайный расцвет искусства, достигшего наивысшего уровня 15 – 10 тыс. лет до н. э. К этому времени техника изготовления орудий труда и оружия стала поистине виртуозной. Во всяком случае, сегодня нам по находкам археологов известно около 150 типов каменных и 20 типов костяных орудий этого времени. Вот только жаль, что лишь некоторые из них древние люди запечатлели на стенах этих пещер, так что многого эти рисунки, к сожалению, нам не расскажут. Животных – о да, палеолитические люди изображали очень часто! А вот самих себя и бытовые предметы – увы, нет, и почему так неизвестно до сих пор, хотя остроумным гипотезам это объясняющим нет числа.

А это наконечники стрел! Причем рубящие, а не заостренные. Удивительно, не правда ли? Металлические наконечники такой формы известны, но, оказывается, были такие же и каменные!

То есть в данном случае изображения нам очень многого недоговаривают, и чтобы их пояснить нам придется сравнить их с обнаруженными археологами артефактами того времени. Однако начнем мы опять-таки не с находок как таковых, а с того, что вновь обратимся к романам Ж.Рони-старшего и Джин Ауэл. Почему в произведениях у первого древние люди все время враждуют, тогда как «дети Земли» у Ауэл предпочитают все-таки договариваться? Скорее всего, тут дело в специфике именно сегодняшнего ее мировоззрения, перенесенного на тысячи лет назад. Насколько это все «не так» свидетельствуют находки археологов. Например, еще когда археолог Артур Лики обнаружил в Олдувайском ущелье в Кении череп древнего человека, пробитый острым камнем, можно было уже тогда предполагать, что «мира под оливами» не было даже в ту далекую эпоху. И было ясно, что грубо оббитый камень в руке человека (по разным подсчетам, ему от 800 тыс. до 400 тыс. лет) мог быть одновременно и молотом, и долотом, и скребком, и… в достаточной степени эффективным оружием.

По-видимому, всю историю человечества Ж.Рони-старший видел как одно сплошное противоборство между людьми разного физического типа, которых в том же романе «Борьба за огонь» представляют уламры, кзамы, рыжие карлики и люди из племени Ва. Но разве не было все это отраженно и в различных артефактах, и талантливо передано в художественных образах? Практически все эпические герои, к какому бы народу они не принадлежали, постоянно схватываются с врагами, воплощающими «абсолютное зло». При этом интересно, что большинство героев – во всяком случае, наиболее известные среди них, озабочены проблемой собственного бессмертия либо неуязвимости, либо о ней заботятся их родители или друзья. Героя «Илиады» Ахиллеса неуязвимым делает его мать – богиня, которая для этого купает его в водах подземной реки Стикса. Зигфрид – персонаж «Песни о Нибелунгах» с той же целью купается в крови дракона. Сослан-богатырь – герой эпоса нартов становится неуязвимым после того, как его отец-кузнец помещает его опять же во младенчестве в раскаленную печь, причем держит его клещами за ноги ниже колен. Но интересно, что уже тогда люди были достаточно мудрыми, чтобы понять: абсолютную неуязвимость получить невозможно! Та же богиня Фетида держит Ахиллеса за пятку и именно в нее попадает стрела коварного Париса. К спине Зигфрида прилип древесный листок, и туда-то и вонзается копье его врага. Ну, а в качестве коварного врага Сослана и вовсе выступает волшебное колесо Балсага, узнавшее его тайну. Дождавшись, когда он заснет, колесо перекатилось через его уязвимое место и… отрезало ему обе ноги ниже колен, отчего он истек кровью!

То есть вот откуда идет стремление позднейших рыцарей облачиться в непробиваемые для всякого оружия доспехи – из нашего легендарного прошлого! Однако главным средством защиты для человека каменного века были отнюдь не доспехи, которых он тогда, естественно, не знал, а… расстояние, не позволявшее противнику приблизиться к своей жертве и нанести роковой удар. Из Библии мы знаем, что Каин восстал на Авеля и убил его, однако в ней не конкретизируется ни способ убийства, ни расстояние между преступником и жертвой в момент его совершения. Тем не менее, можно предполагать, что оно было невелико и Каин либо задушил Авеля, либо убил пастушеским посохом, либо зарезал обыкновенным ножом. Не исключен и камень, который он поднял с земли и ударил свою жертву по голове. В любом случае этого бы не произошло, если бы Авель успел бы от него убежать. Так что резвые ноги являлись столь же важным средством защиты, как и доспехи и щиты.

Вот этот наконечник недавно нашел мальчик в Техасе…

Расстояние между противниками можно было преодолеть при помощи соответствующего метательного оружия: камней и метательных копий. Известно, что, например, японские пехотинцы асигару имели копья до 6,5 метров длиной. То есть это была максимальная дистанция боя, на которой один воин мог вести сражение с другим, не выпуская своего оружия из рук, тогда как лук позволял одному человеку поразить другого на дистанции нескольких десятков и даже сотен метров, не говоря уже досягаемости индивидуального и коллективного огнестрельного оружия. Причем для последнего даже и 100 километров это не предел! Таким образом, очевидно, что вся история вооруженной борьбы людей друг против друга (не говоря уже об охоте ради своего пропитания!) сводилась к созданию эффективных средств нападения, удлинявших им руки и ноги и разработке соответствующих средств защиты от противника.

Вот только когда же люди додумались до создания первых образцов метательного оружия с каменными наконечниками? Понятно, что сами камни они, скорее всего, бросали в цель всегда, однако, как можно определить был ли тот или иной камень брошен в цель или же он просто потрескался от времени. Ведь отпечатки пальцев с тех пор на камнях не сохранились… И когда именно древние люди придумали именно метательные, а не ударные копья, описанные у неандертальцев в романах Джин Ауэл?