История охоты

Охота в древности

Как уже говорилось в этот период охота является основным способом добычи пищи для подавляющего большинства людей. И хотя со временем развитие сельского хозяйства все же потеснило охоту, отодвинув ее на второй план, охота не потеряла своей актуальности. В первую очередь это конечно связанно с силой врожденных инстинктов древних людей, у которых как говорится охота была в крови. Охота в этот период не имела никаких ограничений. Каждый мог охотится там, где ему хочется и на кого хочется. В некоторых частях земного шара такой уклад сохранился вплоть до двадцатого века (например Сибирь, Северная Африка).

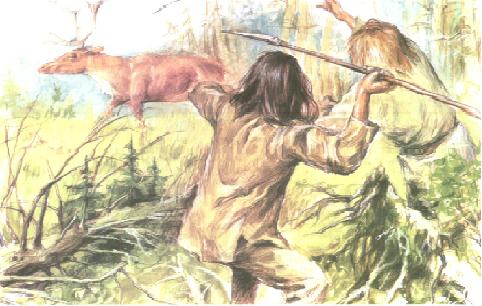

Время нижнего палеолита (примерно 450 000 лет назад) характеризуется крайне низким уровнем орудий труда и охоты. Для охоты использовались в основном дубины, рогатины, большие куски камней. Нередко применялся стиль охоты, когда добыча заганялась на обрыв, упав с которого разбивалась и погибала. В качестве добычи чаще всего выступали крупные животные — слоны, антилопы, бизоны. В некоторых регионах охотились на мамонтов. Как правило в охоте принимало участие большое количество людей. В этот период развитие охотничьего инвентаря шло крайне медленно, но со временем простой камень сменился заостренным, а затем острые камни стали закреплять на концах дубин как наконечники.

Средний палеолит (100 000 лет назад) — эпоха большого оледенения. Животные начинают расселяться и приспосабливаться к суровому климату Ледникового периода. Этот период связан с большим прорывом в эволюции орудий труда и охоты человека. Появляются первые копья с наконечниками из острых кремневых пластин или рогов животных. Кроме того тонкие сколы кремневых пород начинают применяться как ножи для разделки добычи. Увеличивается количество и разнообразие животных на которых можно охотиться. Повышение качества охотничьих приспособлений позволило охотиться

Во времена верхнего палеолита (40 000 лет назад) шло постоянное развитие как способов так и орудий охоты. Все чаще в качестве добычи начинают выступать небольшие животные — песцы, зайцы, сурки. Это связано с появление гарпунов, наконечники которых имели зубцы и были идеально приспособлены для охоты на мелкую живность. Примерно 15 000 лет назад на планете началось постепенное потепление, что вынудило животных вновь приспосабливаться, но на этот раз к теплому климату. Тяжелее всего пришлось крупным травоядным животным. Их численность начала снижаться, а некоторые виды и вовсе вымерли.В это время в распоряжении охотников появляются первые луки, а также различные капканы и ловушки. Производительность охотников резко возросла, что позволило начать запасать мясо впрок, а также проводить отлов молодняка с последующим одомашниванием. Это в свою очередь дало толчок развитию скотоводство, тем самым отодвигая охоту и рыболовство на третий план, после земледелия и скотоводства.

Средневековая охота

Постепенный переход кочевых племен к оседлой жизни привел к возникновению крупных поселений. А так как в ходе постоянной охоты количество дичи вблизи таких поселений значительно снижалось, то главы поселений запрещали людям из других поселений охотиться в этих местах. К примеру в средневековой Европе такие запреты впервые были озвучены каролингскими королями, примеру которых вскоре последовали почти все европейские землевладельцы. Так зародилось исключительное право охоты. Последующее развитие феодализма привело к тому, что охота стала достоянием только выходцев из знати, а крестьяне потеряли право заниматься ей даже на тех землях, которые принадлежали им. Третьим периодом права на охоту является повяление охотничьей регалии — все права на охоту передавались государству, независимо от того, кому принадлежали земли. Государство начинает издавать законы об охоте и регулировать ее. Высшие сословия получали право на охоту по специальному королевскому разрешению, выдаваемого за плату или особые заслуги.

Настоящее время

В конце XVIII – начале XIX веков произошло падение феодального строя и охота вновь была признана свободным занятием. Право охоты вновь стало одной из частей земельной собственности. Но при этом стоит отметить, что охота все равно регулируется государством, так как отсутсвие контроля за охотой может нанести серьезный вред народному хозяйству, а также поставить под угрозу полного истребления некоторые отдельные виды животных и птиц.

Охотничий инвентарь древней Руси

В средневековой Руси охота и рыбалка были одними из основных промыслов. Как известно из письменных источников, большой объем экспорта составляла пушнина. Пушнина присутствует и в упоминании дани, собираемой князьями и хазарами.

Археология также подтверждает факт наличия промысловой охоты в Древней Руси. На территории древних поселений археологи фиксируют большое количество костей диких животных.

Охотничий промысел того времени условно делится на добычу пушнины и на добычу мяса.

стрелы

Для разных типов охоты применялся разный инвентарь. Для добычи пушнины использовался инвентарь, который не повреждал шкурку животного. В первую очередь это стрелы с затупленными наконечниками. Археологи находят костяные и деревянные наконечники таких стрел. Они не проникали в тело добычи и не портили ценного меха.

Деревянные и костяные наконечник стрел: 1, 2 — Новогород; 3 — Старая Рязань; 4 — Вщиж Брянской обл.; 5 — Белоозеро; 6 — Стерженский городок Калининской обл. (Государственный Исторический музей).

ловушки

Тенет — охотничья сеть, в которую загонщики гнали добычу. Данный способ охоты также позволял сохранить шкурку в целости.

Тенет упоминается в Лаврентьевской летописи под 1091 г.: «Все лето бысть Всеволоду ловы деющю звериные за Вышгородом заметавшими тенета и кличанам кликнувшим…». В Слове Даниила Заточника: «Избави мя от нищеты сея, яко серну от тенета, яко птицу от кляпцы». В Патерике о Варлааме: «исторгшись или яко серпа от тенета».

Археологических находок данного приспособления не найдено.

Как видим, в перечисленных источниках упоминается некий инвентарь для лова дикой птицы.

Кляпца — как данное приспособление выглядело в древности, нам не известно. Но под таким же названием до сих пор существует ловушка, которую используют промысловики в Сибири.

Пругал — судя по тексту («изшед из дому своего яко птица из пругла») это разновидность сети или силков.

Еще одним способом охоты на дикую птицу было использование перевеса.

Перевес — это сеть, которая натягивалась на раму и поднималась на пути пролета птицы.

Упоминается перевес в «Повести временных лет» под 947 г. «ловища ее суть по всей земли… и по Днепру перевесища и по Десне».

В рацион питания наших предков входило мясо диких животных.

«Tъ богато на земле живяше… на обеде же службы бе многи сосуды златом скованы и серебръм, брашно много и различно: тетеря, гуси, жеравие, ряби, голуби, кури, заяци, елени, вепреве, дичина…» (Слово о богатом и убогом; 1200 г.).

боевого вооружения

В качестве инструментов охоты в источниках упоминаются элементы боевого вооружения. Из «Поучения Владимира Мономаха» мы знаем, что он охотился с мечом: «дикий вепрь мечь ми на бедре отъял». Князь Даниил Галицкий, охотясь на вепрей, «сам же уби их рогатиною три». Несомненно, боевое оружие применялось и на охоте, ведь она была не только промыслом, но и видом военной подготовки.

Князь Ростислав в 1193 г. отправился в поход на половцев прямо с охоты: «еха с ловов от Чернобыля в Торцькыи вборзе… на Половцы…».

Копье или рогатину можем видеть на фреске Софийского собора в Киеве, где изображена сцена охоты на медведя.

Охота

В жизни древних славян очень важна была охота. Дорогие меха – бобровые, куньи, беличьи, собольи, черно-бурой лисицы и других животных – составляли одну из основных и наиболее существенных статей славянского вывоза и служили предметом даннического обложения: поляне, северяне и вятичи платили дань «по белой веверице от дыма»; древляне платили «по черьне куне».

Слово «куна» у западных славян означало деньги, а «гривна кун» – меновая единица. Из-за ее огромного торгового значения охота в быту и в хозяйстве славянских князей и знати занимала видное место.

Широко распространенною пищею у древних славян, наряду с хлебом и мясом животных, была рыба, о чем говорят археологические раскопки. Константин Багрянородный говорит о рыболовстве у хорватов. Особенно популярен этот промысел был у поморских славян. Западные источники говорят о том, что поморские славяне в ноябре ловили у острова Рюгена сельдь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Охота на оленя.

Охота на оленя. Охота на оленя. Ф. П. Толстой. Вторая половина 1810-х — начало 1820-х

Охота

Охота В жизни древних славян очень важна была охота. Дорогие меха – бобровые, куньи, беличьи, собольи, черно-бурой лисицы и других животных – составляли одну из основных и наиболее существенных статей славянского вывоза и служили предметом даннического обложения:

Охота на красавиц

Охота на красавиц «Золотой век» рабства пришелся на эпоху турецких завоеваний, когда из порабощенных стран приводились огромные караваны плененных. Кроме того, ежегодно поставлялись в виде дани десятки тысяч девушек и юношей.Из Африки привозили черных рабов, ценившихся

2. А мне летать охота!

2. А мне летать охота! 1909 году, перелёт Блерио через Ла-Манш.А в Биаррице сидит отошедший от дел Великий князь Александр Михайлович, бывший военный моряк, бывший министр торгового флота.И осеняет его, что эти летающие штуки очень неплохо пойдут на войне. Немедленно

Охота

Охота У Петра влечение к охоте развилось до страсти. В Москве Петр столь же горячо предался охоте, как и в Петергофе. Окрестности Москвы изобиловали лесами и зверьем и благоприятствовали этому развлечению. С Петром на охоту ездила его тетка Елизавета вместе с боярыней и

Охота на анаконду

Охота на анаконду В тот день, когда мы прибыли в Санта-Росу на Абукане, там от змеиных укусов умерли три сборщика каучука. Расположенное посреди болот, это место было раем для всевозможных змей, включая анаконд. Анаконд здесь так боялись, что, по сути дела, барака выполняла

Императорская охота

Императорская охота Высочайшие охотникиОхота издавна считалась непременной составляющей быта коронованных особ. В России страстными охотниками были царь Алексей Михайлович, Петр II, Анна Иоановна, позднее – Александр II и Александр III. Но и при других императорах охота

ЗЕРКАЛЬНАЯ ОХОТА

ЗЕРКАЛЬНАЯ ОХОТА Феликсу Волосенкову Унылая пора! Очей очарованье… А. С. Пушкин Кем полосынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! Марина Цветаева. «Ахматовой» 31 марта 1908 года начинающий поэт, студент Казанского университета Виктор Хлебников

Традиции охоты на Руси

Слово «охота» впервые появилось в русском языке в конце 15 века. До этого на Руси слово «лов» существовало для обозначения охотничьего промысла в целом. Охотничьи угодья назывались в свою очередь «ловищами». В 15-16 веках иностранных послов часто приглашали на охоту; они также получили часть добычи впоследствии. В частности, Федор I, однажды, послал им в качестве охоты — девять лосей, одного медведя и чернобурую лису.

В отличие от европейских стран, охота на Руси имела статус не столько развлекательный, сколько промысловой.

В России всегда были умелые звероловы: и промысловики, и охотники-любители. И это не удивительно. Охота у русских народов буквально в крови – ещё Геродот в 5 веке до нашей эры охарактеризовал наших далёких предков как кочевников и ловких звероловов. А арабские географы и путешественники 10-ого века писали о торговцах роскошными мехами, прибывших на Чёрное море с севера.

Право пользования охотничьими угодьями в России было когда-то предоставлено каждому социальному классу. Но, князья пользовались особыми привилегиями, что обуславливалось высоким рангом и богатыми угодьями.

Популярность того или иного способа охоты во многом зависела от периода царствования. Если для крестьян основным оставался промысел при помощи подручного оружия, то для царской охоты использовались специально обученные животные. При Петре II наибольшее распространение получила псовая охота с участием егермейстеров, во время царствования Анны Иоанновны – травля животных и соколиная охота с использованием ружей.

Хотя православное духовенство часто и не одобряло охоту, этим лицам было разрешено питаться самим и кормить своих лошадей, собак за счет охотников или даже требовать участия в охоте. Русская императорская охота возникла из охотничьих традиций ранних русских правителей (великих князей и царей), под влиянием охотничьих обычаев европейских королевских дворов. Царские охоты были организованы в основном в Петергофе, Царском Селе и Гатчине.

Наибольшее распространение получила промысловая охота с целью добычи шкурок куницы, бобра, белки или соболя. Пушнина добывалась преимущественно в западных регионах, куницы, белки и бобры – в полосе широколиственных лесов и лесостепи. Большое значение имела охота на диких копытных – косулю, лося, сайгака, благородного оленя. В большом количестве сетями отлавливались птицы, включая лебедей. В Московии обычным делом считалась охота на выдру и бобра, но после XVIII века она постепенно уступила место отлову тетеревов, лисиц, зайцев и лося.

Популярность того или иного способа охоты во многом зависела от периода царствования. Если для крестьян основным оставался промысел при помощи подручного оружия, то для царской охоты использовались специально обученные животные. При Петре II наибольшее распространение получила псовая охота с участием егермейстеров, во время царствования Анны Иоанновны – травля животных и соколиная охота с использованием ружей.

Из всех русских правителей только царь Фёдор Алексеевич и Пётр I не занимались охотой. Царь Фёдор был болезненным человеком, а его единокровный брат Пётр считал это недостойным для себя делом. Но зато все последующие правители России подняли царскую охоту на небывалый уровень грандиозности, пышности и размаха. Охота стала ещё более зрелищной, масштабной по количеству участников и добытому зверю. Среди охотников можно было встретить иностранных гостей и высшую русскую знать. Их костюмы поражали своей дороговизной. Иногда охота длилась несколько дней, и тогда разбивались шатры, подавались дорогие напитки и угощения, играла музыка. За время такой охоты уничтожались сотни животных. Если говорить современным языком, охота при императорах превратилась в красочное шоу, своеобразную пиар-акцию. В разумные рамки царская охота вернулась только при Александре I.

Благодаря разнообразию огромных охотничьих угодий и обитавшему там зверю, охота на Руси развилась в разных формах: традиционная русская соколиная, псовая и ружейная охота.

Соколиная охота – самый древний вид забавы русских князей и царей. Она пришла к нам с Востока и считалась исключительным правом государственных особ, и поэтому «простым смертным» было запрещено содержать ловчих птиц. Для охоты использовались соколы, кречеты и ястребы, которых вылавливали у побережий северных морей. Содержание соколятни с прислугой и птицами обходилось князьям и царям в крупные суммы, но те вовсе не скупились. В «комплект» одной птицы царя Алексея Михайловича, например, входили украшенные камнями золотые клобучки, колокольцы, нагрудники и другие «аксессуары».

Иногда таких птиц преподносили в качестве дорогого и ценного подарка иностранным государям. Большими любителями соколиной охоты были Иван Калита, Дмитрий Донской, Борис Годунов, Михаил Фёдорович и его сын.

Она пришла к нам вместе с модой на всё западное в конце 17 века. Благодаря лёгкости в добычи зверя и относительной дешевизне, эта охота быстро получила распространение среди бояр и средних слоёв общества. Цари же долгое время смотрели на неё как на холопскую забаву. Но с 19 столетия и она нашла своё признание в высших сферах. Применение ружья даёт возможность засадной, загонной, облавной охоты и преследование зверя. Любителем ружейной охоты был Александр II.

Этот вид охоты пришёл к нам от татарских и монгольских князей в 16 веке после присоединения Казани. И хотя с собаками любили поохотиться и цари, она была больше распространена среди бояр и помещиков в 18-19 веках. Для охоты использовались лошади, гончие и борзые собаки. Содержание этих животных также было превращено в демонстрацию личных богатств. Известны случаи, когда помещики продавали за одну борзую собаку семьи крепостных крестьян.

На охоте бояре редко бывали благоразумными, и часто губили животных больше, чем нужно, вытаптывали крестьянские поля и загоняли лошадей.

Псовой охоте отдавали предпочтение Василий III (считается, что он ввёл её в русскую традицию), Пётр II, Елизавета