- История. Первобытные собиратели и охотники

- Древнейшие люди

- Охота и собирательство – что это?

- На пути эволюции

- Первые общины

- Распределение ролей

- Зарождение искусства

- Особенности преподавания темы

- Проверочная работа

- Родовые общины охотников и собирателей

- 1. Возникновение родовых общин охотников и собирателей

- 2. Первые орудия труда древних людей

- 3. Как древние люди добывали пищу?

- 4. Жилище и одежда древних людей

История. Первобытные собиратели и охотники

Изучать историю современные школьники начинают в 5-м классе. Первой темой, с которой начинается их знакомство с удивительным миром прошлого, является «Первобытные собиратели и охотники». Это интересный и полезный материал, позволяющий погрузиться в мир примитивных людей и понять особенности жизни и быта.

Древнейшие люди

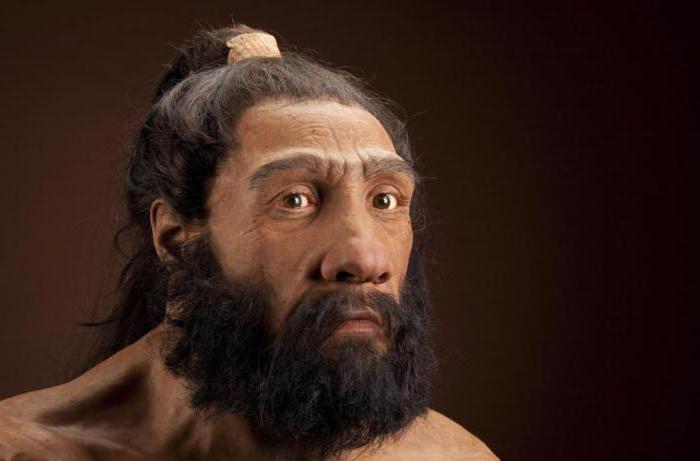

Древнейшие люди – первобытные собиратели и охотники – появились на планете очень давно. Исследователи полагают, что произошло это более 2 миллионов лет назад. Колыбелью человечества принято считать жаркую Африку, именно здесь были обнаружены первые останки австралопитеков и питекантропов – предков человека разумного. Они выглядели грубовато: приплюснутый нос, тяжелая нижняя челюсть, крупные надбровные дуги.

Благодаря современному компьютерному моделированию удалось восстановить их приблизительный внешний облик по черепу, поэтому исследователи уверяют, что эти люди весьма смахивали на обезьян. Они еще не имели полностью прямой походки, обладали длинными верхними конечностями. Однако от обезьян их отличало умение делать и применять орудия труда. Эти древние люди жили большими группами, которые принято именовать праобщинами, вели полуоседлый образ жизни, кочуя в поисках пищи и останавливаясь на продолжительные стоянки. Основные источники пищи – охота и собирательство.

Охота и собирательство – что это?

В истории первобытные собиратели и охотники сыграли важнейшую роль, хотя эти способы добычи пропитания еще мало чем отличали их от представителей животного мира. Так, древние люди собирали коренья, плоды и семена деревьев, ягоды, улиток, яйца птиц. Охота помогала им добыть мясо. Однако уже на ранних этапах развития человечества наши далекие предки сумели подчинить огонь, который тщательно оберегался членами племени. На нем стали готовить пищу, которая оказалась намного вкуснее сырой. Огонь помогал согреться, отпугивал диких животных и мошкару.

Итак, первыми отличиями первобытных охотников и собирателей от животных стали:

- использование примитивных орудий труда;

- овладение огнем.

И пусть наши далекие предки еще не умели самостоятельно разводить огонь, но все равно его использование стало важнейшим шагом на пути развития цивилизации.

На пути эволюции

С течением времени первобытные люди – охотники и собиратели – развивались, научились добывать огонь, овладели навыками примитивной речи, покинули территорию знойной Африки и расселились по Европе и Азии. Появлялись новые, более совершенные орудия труда, люди стали изготавливать одежду из шкур убитых животных, строить дома: землянки или шалаши из веток и костей.

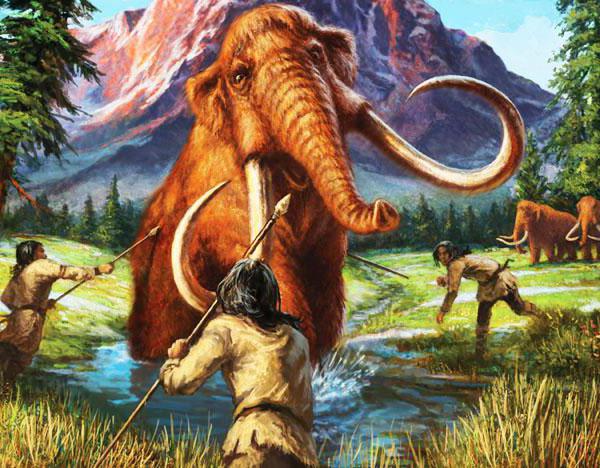

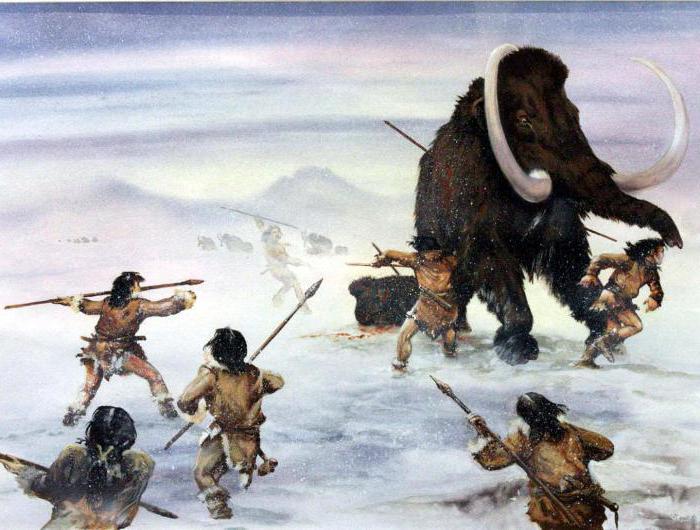

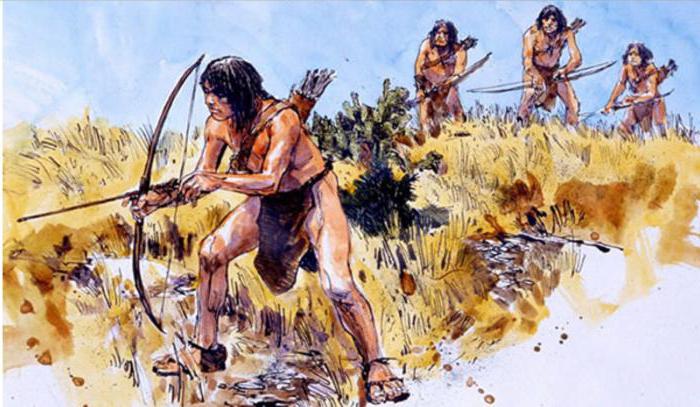

Усовершенствовались и орудия труда. Так, копье из дерева сменилось более мощным вариантом – оружием с каменным наконечником, который привязывался к древку при помощи лианы или растения, это наделяло древнего охотника существенным преимуществом перед диким животным. Потом люди изобрели лук и стрелы, позволяющие убивать зверей с дальнего расстояния, а использование гарпуна дало возможность насладиться вкусом рыбы.

Добычей нередко становились следующие представители фауны:

Охота стала коллективной, люди поняли, что совместными усилиями проще и безопаснее получить богатую добычу, чем действуя в одиночку, поэтому стали загонять животных в болота или к оврагам и забивать.

Первые общины

На уроках истории в 5 классе первобытные собиратели и охотники изучаются в своем развитии. Так, учителя рассказывают школьникам, что люди постепенно становились все более похожими на наших современников, причем как по внешнему виду, так и по особенностям жизни и быта. Человечество сплачивается, переходя на следующую после стада ступень – родовую общину. Ее отличали несколько черт:

- Наличие родственных связей.

- Четкая внутренняя иерархия.

- Общность жилища, пищи, запасов.

- Совместная охота, собирательство и забота о потомстве.

Нередко родовые общины вступали в конфликт друг с другом. Ученые полагают, что могла иметь место и кровная месть, когда за убийство своего члена мстила вся община.

Распределение ролей

Первобытная родовая община отличалась тем, что за каждым ее членом были закреплены определенные обязанности. Во главе стоял старейшина, наиболее старый и мудрый человек, который наделялся функциями управления. Именно старейшины следили за порядком, были хранителями обычаев и преданий общины.

Основная функция мужчин заключалась в охоте. Женщины же готовили пищу, собирали коренья и плоды, воспитывали детей, занимались пошивом одежды и поддерживали огонь. Они пользовались в общине почетом и уважением. Нередко родовая община могла иметь тотем – некое животное, от которого, как полагали древние люди, они и произошли. На тотемное животное охота не велась, хотя в некоторых примитивных современных племенах съесть своего «предка» особенно почетно. Чаще всего в качестве тотема использовались те животные, которых люди наблюдали постоянно: волки, лисицы, бизоны, медведи и прочие.

Зарождение искусства

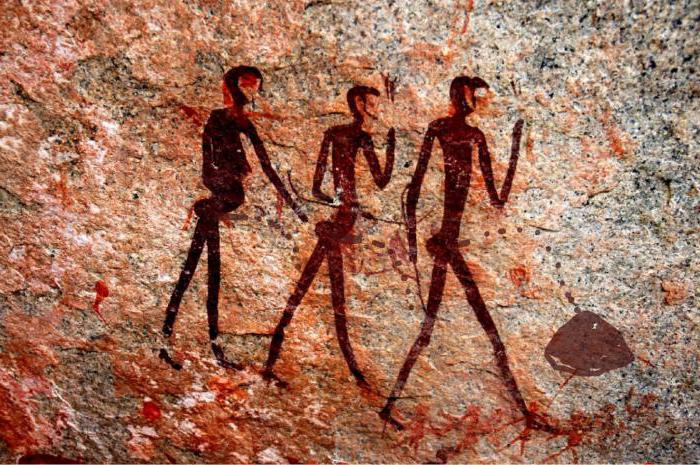

В эпоху первобытных охотников и собирателей появляется также примитивное искусство. Так, древние люди начали украшать стены пещер фантастическими по своей реалистичности изображениями животных, иногда встречаются также и антропоморфные картины. Делались также скульптуры, прежде всего – примитивные изваяния пышнотелых женщин, символизирующих материнство.

Зарождается музыка, и усложняются представления о жизни и смерти, свидетельства чему – использование при захоронении украшений, орудий и оружия как знак того, что умерший был знатен и уважаем.

Особенности преподавания темы

Урок о первобытных собирателях и охотниках может стать интересным для пятиклассников и надолго отложиться в их памяти. Но для этого учителю необходимо использовать различные методы и приемы работы. Лучше всего начать с продуманного вступительного слова, в котором следует обосновать цель и задачи занятия, пояснить, зачем школьникам знать особенности жизни и быта первобытных охотников и собирателей.

Хорошим подспорьем станут графические материалы и иллюстрации, схемы, карты, это поможет визуализировать материал и облегчить его восприятие. Наиболее подходящий метод обучения – проблемно-поисковый, дающий школьникам возможность самостоятельно находить ответ на поставленный вопрос, проявлять логику и тренировать память. Неплохим решением будет предложение разгадать кроссворд, составить схему, поработать в парах или микрогруппах. На уроке должны звучать разнообразные вопросы, отвечая на которые ребята будут не только пересказывать услышанное или прочитанное, но и критически осмыслять материал. Можно построить занятие в форме увлекательного путешествия в страну первобытных собирателей и охотников.

Неплохим вариантом станет просмотр вместе со школьниками видеофильма по теме на большом экране при помощи проектора: это позволит погрузиться в мир древнейшей культуры и не просто усвоить материал, но и получить подлинное удовольствие. От скучных традиционных методов следует отказаться, иначе есть риск навсегда отнять у учеников интерес к истории.

Проверочная работа

Итак, ключевой темой, которая откроет мир истории древнего мира, является «Первобытные собиратели и охотники». В 5 классе обязательно провести тестирование, которое позволит выявить, насколько хорошо школьники усвоили материал. В проверочную работу следует включить ряд вопросов:

- Какой материк стал местом обнаружения первых в истории человечества останков древнейших людей?

- Как называется ученый, который занят раскопками?

- Отметьте признак, не имеющий отношения к родовой общине.

Оптимальное число вариантов ответа – 4. Школьнику необходимо найти верный и обвести его.

Помимо теста, необходимо дать ученикам возможность подумать. Так, в проверочную работу могут быть включены вопросы, ответ на которые предполагает развернутое рассуждение:

- Чем отличался древнейший человек от животного?

- По какой причине первобытные люди стали уделять внимание религиозным верованиям?

Дополнительным заданием станет работа с графическим материалом и контурными картами.

Такая работа поможет педагогу разобраться, насколько хорошо усвоен материал.

Первобытные собиратели и охотники сыграли свою роль в истории становления человеческой цивилизации. Именно эти древние люди впервые научились делать и применять орудия и оружие, действовать сообща, создали родовые общины. Поэтому в преподавании темы очень важно, чтобы школьники осознали значение этого этапа жизни человечества.

Родовые общины охотников и собирателей

|

| ||||||||||||

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||||

| ||||||||||||

1. Возникновение родовых общин охотников и собирателейВозникновение человеческого общества, т.е. выделение его из животного мира и развитие социальных отношений внутри такого общества, параллельно с развитием совместной трудовой деятельности охватывает несколько аспектов совместного сосуществования отдельных индивидуумов для осуществления собственного воспроизводства и репродуктивности. Прежде всего, это касается форм половых отношений между членами первобытного общества, т.е. самых ранних форм семьи, которые предшествовали возникновению брака и семьи в современном понимании этих слов. Наиболее простой и самой ранней формой полового общения, которая вероятно существовала в период перехода от животного состояния к человеческому периоду, характеризующаяся беспорядочными половыми связями, был промискуитет. Исследованиями в этой области занимался швейцарский ученый, этнограф, юрист, антиковед и религиовед Иоганн Якоб Баховен (1815-1887), который внес огромный вклад в теорию социальной эволюции, в науку о родстве и семье. Таким образом, такие формы половых отношений свойственны низкой ступени развития человеческого общества. Хотя с другой стороны, это не значит, что не существовало парного брака при состоянии неупорядоченных половых отношениях, не мешая разнообразию брачных связей. Вполне возможно, что упомянутые выше народы не возвращают нас к самой первой общественной ступени развития брачных отношений, а они вероятно могут иметь гораздо более позднюю их форму – групповой брак. А такого рода брак как парная семья, т.е. когда оба пола пребывают в парном сожительстве до возникновения потомства, вполне мог сосуществовать вместе с неупорядоченностью и до возникновения брачных обычаев. Такая простая и примитивная ступень развития человеческого общества как неупорядоченные половые связи, если она существовала, скорее всего относится к очень отдаленной от настоящего времени эпохи. И доказать ее существование практически невозможно. Иоганн Якоб Баховен Например, длительное совместное сожительство самца и самки у птиц объясняется тем, что самка нуждается в защите и помощи в период высиживания птенцов. Но провести такую параллель между птицами и человеком было бы неправильно. Но нужно отметить, что условия жизни у птиц и млекопитающих, которые передвигаются по земле, существенно отличаются. Проблемами экзогамии, а также исследованиями брачных отношений занимался финский философ и социолог Эдвард Вестермарк (1862-1939) – «История человеческого брака». Например, если рассматривать всевозможные виды млекопитающих животных, то у них можно найти все формы половых отношений: неупорядоченные, подобие группового брака, многоженство, единобрачие. А, если ограничиться человекообразными обезьянами, то у них встречаются и моногамия, и полигамия, а также различные группировки самцов и самок. Французский этнограф-социолог, антрополог и автор многих работ по истории развития человеческой культуры Шарль Летурно (1831-1902) в своей книги «Эволюция брака и семьи» собрал множество фактов, доказывающих, что многим видам животных свойственны неупорядоченные половые связи. Но можно ли провести параллель в отношении человека? С другой стороны исследования многих ученых доказывают, что сам человек выделился из мира животных, проходя определенные этапы социального и экономического развития. По этой причине такая ступень развития у первобытных людей должна была существовать закономерно. В результате своих исследований Летурно делает вывод, что у млекопитающих животных нет четкого соответствия между степенью умственного развития и формой половых отношений. Отношения между полами и образование единого общества могут сосуществовать и изменяться, переходя в различные формы, в зависимости от многих условий и окружающей среды обитания. Исследования французского философа, социолога и историка Альфреда Эспинаса (1844-1922), которые он изложил в своей книге «О сообществах животных», показали, что стадо — это высшая форма социальных отношений, т.е. социальная группа или объединение, которое можно наблюдать у животных. Но уже с самого начала семья и стадо являются двумя противоположными полюсами, к которым сдвигаются общества различных видов животных. Например, А. Эспинас хорошо показывает у животных, как ревность отдельных особей в их обществе может снижать сплоченность всего стада, фактически разрушая ее. А там, где терпеливо относятся к свободным половым отношениям и полигамии, стадо образуется естественным поведением, т.е. само собой. Таким образом, стадо и семья имеют обратную связь, и эти два социальных элемента находятся в антагонизме друг с другом. Книга Альфреда Эспинаса «О сообществах животных» Таким образом, такая социально-общественная форма как стадо растворила в себе семьи и сама по себе является единой и неделимой ячейкой общества, и не знает такого понятия как семья, которая у современного человека представляет собой союз двух разнополых людей, т.е. ячейку общества. Но при более благоприятных условиях в стаде пары снова могут найти возможность, чтобы укрепить свои отношения и образовать более крепкое парное сообщество, связанное духовно, общностью быта и взаимной ответственности. К такому выводу пришел Жиро-Телон, Алексис (1839-1916) – французский академик истории, юрист и переводчик. Автор ряда работ по истории о первобытном обществе. Одна из его работ: «Происхождение семьи. О состоянии общества до патриархального периода». Следовательно, исследования сообществ у животных имеют определенную ценность и могут служить основой для каких-либо истинных умозаключений, но проводить строгие параллели между животными и человеком все же нужно осторожно. У высших позвоночных животных встречаются две формы семейно-брачных отношений: многоженство и сожительство отдельными парами. И в том и другом случае присутствует только один взрослый самец, ревность которого приводит семью в противоречие со стадом. Поэтому стадо может прекратить свое существование или утратить свою сплоченность на некоторое время. Это и есть то отличие, которое разводит животных и первобытное человеческое общество по разные стороны в отношении форм семьи. Отсюда следует, что в первобытном человеческом обществе либо совсем не знали семьи, либо существовала несколько иная, отличная от животных, форма брачного союза. Так как потребность каждой отдельно взятой особи в природе к самозащите надо было безболезненно компенсировать силой коллективного взаимодействия всего первобытного общества. В противном случае, возможно, что в процессе становления человека, переход от животного состояния из тех условий, в которых сейчас живут человекообразные обезьяны, был бы невозможен. И действительно, древнейшей и наиболее ранней формой семьи, как доказали исследования многих ученых, был групповой брак. Эта форма, при которой целая группа мужчин и целая группа женщин находятся в браке друг с другом, т.е. взаимно принадлежат друг другу. В таком сообществе отсутствуют различные поводы для ревности, а взаимная терпимость и уважение друг к другу были необходимым условием для образования более крупных и долговечных сообществ, в которых продолжали видоизменяться формы группового брака на более поздних ступенях развития первобытного общества. На следующем этапе эволюции семейно-брачных отношений вводятся ограничения при вступлении в половые отношения между предками и потомками. Такая форма семьи называется кровнородственной (Фридрих Энгельс (1820-1895) «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Здесь брачные группы делятся по поколениям. Все деды и бабки являются друг для друга мужьями и женами. Их дети, т.е. отцы и матери, также являются друг для друга мужьями и женами. Внуки первых, т.е. дети вторых, также являются друг для друга мужьями и женами и т.д. Таким образом, вступать в брак запрещено только между предками и потомками, а братья и сестры – родные, двоюродные, троюродные и последующих степеней родства — могут вступить в брак между собой. Например, при такой форме семьи потомство одной пары являются одновременно братьями и сестрами, и в тоже время мужьями и женами. На сегодняшний день конечно сложно найти племена, у которых до сих пор существовала бы такая форма семейно-брачных отношений. Но то, что такая форма должна была существовать, вполне закономерно, хотя бы потому, что эволюция, т.е. естественный процесс развития, касается не только живой природы, но и развития человеческого общества с момента его возникновения. И с самого начала в первобытном человеческом обществе начали развиваться не только организационно хозяйственная деятельность вместе с социальной структурой, но и формы семейно-брачных отношений. И перескочить эту ступень эволюционного развития первобытное человеческое общество без определенных причин никак не могло. Доказательством этому может служить гавайская система родства, существующая до сих пор в Полинезии, которая содержит в себе такие формы кровного родства, какие могут возникнуть только при кровнородственной форме семьи. И все дальнейшие формы семьи, встречающиеся у диких племен, заставляют нас признать существование кровнородственной семьи как первоначальной ступени развития семейно-брачных отношений в первобытном обществе. На следующем этапе организации брачно-семейных отношений кровнородственная семья постепенно переходит в пуналуальную. Эта форма семьи отличается тем, что брак между братьями и сестрами уже не допускался. Конечно, такое нововведение было введено не сразу, и вероятней всего оно началось с установления запрета на кровосмешение между единоутробными братьями и сестрами с материнской стороны и только в исключительных случаях. Но со временем оно перешло в устоявшийся порядок, которого придерживались все члены первобытного племени. Такое нововведение сразу же отразилось и на развитие хозяйственной деятельности первобытных племен и привело в конечном итоге к образованию такого социального учреждения или формы социальной организации как род. А после того, как выросло несколько поколений, из нескольких единиц таких образований постепенно начинает складываться вся социальная структура первобытных обществ, которая в дальнейшем преобразуется в родовую общину, состоящую из нескольких родов, и являющейся основой общественного порядка большинства древнейших племен на земле. Сложившееся первобытное коммунистическое хозяйство определяло размеры родовой общины в зависимости от местности, географического расположения и наличия природных ресурсов, которые необходимы для поддержания существования и жизнедеятельности всего общества. Таким образом, как только был введен запрет половых связей между детьми одной матери, ряд или несколько рядов сестер стали образовывать ядро одной общины, а ряд или несколько рядов братьев – другой. Например, по гавайскому обычаю при такой форме семьи определенное число единоутробных сестер и более дальних степеней родства являлись общими женами определенного числа мужей, из которых исключались их братья. Эти мужья называли друг друга «пуналуа», т.е. товарищ. Так же как и ряд единоутробных братьев и более дальних степеней родства являлись общими мужьями определенного числа жен, из которых исключались их сестры. И они также называли друг друга «пуналуа». Такова классическая форма пуналуальной формы семьи, которая является уже более поздней формой группового брака, так как запрет на половую связь между братьями и сестрами более дальних степеней родства был введен значительно позже. Отсюда, пуналуальная семья представляет собой социальный порядок брачно-семейных отношений, при котором существует взаимное многоженство и многомужество группы мужчин и группы женщин внутри определенного семейного круга, из числа которого были исключены сначала единоутробных братьев жен, а затем и более дальних степеней родства, так же как и сестры мужей. Таким образом, из пуналуальной семьи возникает такая брачно-семейная формация как род или институт рода. Хотя с другой стороны, учреждение рода могло возникнуть и из австралийской системы брачных классов. В такой системе уже имелись роды при более грубой форме группового брака, но еще не сформировалась пуналуальная семья. Но в любом случае при любых формах группового брачного союза, кто являлся матерью ребенка, можно было определить однозначно. В то время как определить другую сторону, т.е. кто являлся отцом ребенка, не представлялось возможным. По этой причине счет родства велся по материнской линии, и отсюда возник порядок передачи наследства также по материнской линии, который в последствие был назван материнским правом. Таким образом, если из пуналуальной семьи взять, например, группу сестер – единоутробных и более дальних степеней родства, т.е. происходящих в последующих поколениях – вместе с их детьми и братьями также единоутробными и более дальних степеней родства по материнской линии, то получится круг лиц, который и представляет собой такую социальную брачно-семейную формацию как род, в его первоначальной форме. Все эти лица имеют одну общую родоначальницу, а все ее женские потомки в каждом поколении являются сестрами. Если же рассматривать мужей этих сестер, то они не являются их братьями и, следовательно, не относятся к этой группе лиц, т.е. кровнородственной группе. Но их дети однозначно относятся к этой группе, так как счет родства ведется по материнской линии. Племя бушменов, наши дни. Намибия. Таким образом, после установления запрета половых связей между всеми кровнородственными братьями и сестрами по материнской линии, весь этот круг лиц превратился в род, т.е. в твердо установленное социальное образование, имеющее общее происхождение, который становится благодаря другим институтам общественного и религиозного характера элементом общества, имеющим четкие очертания. Так как такая социально-общественная единица как род имеется почти у всех варварских и культурных народов, то пуналуальную семью можно несомненно признать его первоначальной формой. Таким образом, родовая община – это форма организации общественных отношений, складывающихся между людьми, объединенных родственным происхождением и семейными отношениями, занимающихся совместной трудовой деятельностью для удовлетворения потребностей каждого индивида и общества в целом. В состав такой группы из 20-50 человек входило несколько семей или родов. Впервые такие сообщества появляются у последних неандертальцев, а затем и кроманьонцев, т.е населения Европы, относящихся к эпохе верхнего палеолита. Историки называют примерный период появления подобных социальных объединений — 40 — 10 тыс. лет назад. В качестве признаков родовой общины выступает не только общность крови и совместный труд, но и единое имущество – жилье, посуда, орудия охоты, инструменты для обработки и выделки шкур, посуды, производства одежды и обуви. Причиной для объединения людей в группы, а также выстраивание определенной социальной структуры взаимоотношений послужила необходимость охотиться на крупных травоядных животных. И в то же время первобытному обществу необходимо было защитить себя от хищников и других опасных млекопитающих. Тем более что совместная деятельность давала гораздо больший конечный результат в получении пищи, и это во многом облегчало выживание и существование в дикой природе. Если охота на мелких животных была возможна в одиночку, то для добычи шерстистых носорогов, бизонов, оленей, мамонтов и других травоядных млекопитающих следовало действовать согласовано и с разделением функций. Благодаря появлению членораздельной речи все совместные действия можно было согласовывать, что давало более эффективный результат и большую по объему добычу с возможностью ее сохранения в течение некоторого времени. Таким образом, брачный союз целыми классами, который преимущественно был распространен в Австралии, представляет собой первоначальную форму группового брака, соответствующую уровню дикарей-кочевников. Пуналуальная семья является более высокой ступенью социального развития, с более устойчивыми порядками семейно-брачных отношений в виде коммунистических общин, которые формируются на завершающей стадии развития группового брака, т.е. в более поздней его форме. 2. Первые орудия труда древних людейПо мере приобретения жизненного опыта и возникновения потребности в подручных инструментах стали появляться первые орудия труда. Прежде всего, это касалось тех орудий, которые использовали для охоты, защиты от диких животных и разделки туш. Сначала древние люди использовали деревянные дубинки (палицы). Затем к деревянным древкам добавили каменные (кремневые) наконечники, которые крепились с помощью кожи, жил, растительных волокон. Так получили копья и каменные топоры, которые обладали большей убойной силой и прочностью. Для заготовки древка и наконечников использовали каменные глыбы, заточенные с 2-х сторон. Время появления каменных орудий датируют 34-32 тысяч лет назад. 12 тысяч лет назад люди стали охотиться и на быстробегающих животных, поскольку были придуманы лук и стрелы с каменными наконечниками. Например, в эпоху мезолита люди использовали каменные орудия из кремня или обсидиана, также микрорезцы и различные типы микролитов. Главным преимуществом такого оружия являлось то, что оно было очень легкое. Например, стрелы с каменным наконечником весили до 50 г. Более того, охоту можно было вести скрытно, что давало большое преимущество для стрелка. Эти орудия позволили держать безопасную дистанцию между дичью и охотниками, а потому снизился риск получить травму или погибнуть во время охоты. Первые орудия труда Добыча крупных животных (например, газелей) позволила использовать их кости. Таким образом, древние люди сумели изготовить иглы для сшивания шкур, крючки для рыбной ловли, острые ножи, скребки. Шкуру использовали для изготовления пумы – шара, который вшивался в кожу, пращи и боласов. Жилы животных шли на изготовление обвязки и соединения каменных и деревянных частей. Сельскохозяйственные орудия появились в тот период, когда древние люди стали вести более или менее оседлый образ жизни. Так, например, был изготовлен каменный топор, копье, серп, в котором роль наконечника играла заточенная кость с острыми камушками, вставленными в неё. Эти и другие орудия труда явились первым результатом коллективного процесса создания средств производства, которые использовались в трудовой деятельности первых людей для приспособления к природным условиям. Созданные инструменты и орудия труда передавались следующим поколениям в процессе обучения овладения ими, так как в их форме зафиксированы исторически выработанные методы и способы ведения трудовой деятельности для решения различных задач. И это является важнейшим признаком социализации отдельных индивидуумов, совместного их сосуществования и развития человеческого общества, а также появления элементов культуры, что стало отличать первого человека от других видов животных, населяющих нашу планету. 3. Как древние люди добывали пищу?У древних людей существовало несколько способов, которые позволяли добывать пищу для своего пропитания и существования. Изначально экономика первобытного общества представляла собой присваивающее хозяйство. Такое общество характеризуется небольшой плотностью населения, порядка 1 чел. на 1 км², и незначительной социальной дифференциацией. Самым простым и доступным способом добычи пищи было собирательство. Таким образом, 40 тысяч лет назад вместе с появлением родовых общин древние люди помимо собирательства стали заниматься еще и охотой на крупных животных. Распределенные функции и согласованные действия отдельных членов родовой общины в этом направлении оказывались намного эффективнее, чем охота в одиночку. А потому люди получили доступ к питательному мясу, жиру и крови, которые употребляли в пищу как сырыми, так и предварительно подвергая их термической обработке при наличии огня. Древние люди занимаются собирательством Древние люди на охоте Охота сначала велась с применением примитивных орудий труда – деревянных копий и дубинок, затем был совершен переход к оружию с каменными и костяными наконечниками, наконец, появились лук и стрелы. Возможности по добыче мясной пищи расширялись, а шансы на удачную охоту увеличивались. Удаче способствовали наработанное умение следить за повадками животных, обнаруживать места их лёжки, размножения и гнездования, отслеживать суточные и сезонные миграции. Совершенствовались способы и методы охоты – от загонного способа, при котором слабое или отставшее животное отделялось от стаи и загонялось в ловушку, до охоты с применением лука и стрел. Древние люди ловят рыбу Несколько позже для ловли рыбы люди стали использовать и сети. Первые сети появились в эпоху мезолита, что позволило добывать рыбу в значительном количестве и запасать ее на некоторое время. Умение плести сети считалось искусством, также как умение изготавливать различные орудия труда. В разных регионах мира у разных племен способы рыбной ловли были различны. Например, учеными был засвидетельствован такой способ рыбной ловли, как с помощью ядов. При таком способе находилось узкое место у небольшой речушки. Это место перегораживалось камнями, бревнами, ветками. После чего собирали корни растений или определенную траву. Измельчали ее и кидали в воду выше по течению. Через некоторое время можно было собрать всплывшую рыбу в достаточном количестве. Нужно сказать, что скотоводческие племена рыбной ловлей практически не занимались. 4. Жилище и одежда древних людей Смена своего места обитания на территории с более холодным климатом стала еще одной причиной появления одежды у первобытных людей. Ведение охоты на крупных животных позволило получать шкуры, которые обрабатывались самым примитивным способом и служили в качестве одежды там, где климат был очень суров. Например, из листьев различных растений и травяных волокон люди делали плащи или набедренные повязки, к которым затем пришивались шкуры, чтобы защитить обнаженные ноги от колючек и высокой травы. По мере совершенствования орудий труда и приобретения жизненного опыта первобытные люди научились выделывать растительные волокна, с помощью которых сшивали нарукавники и отдельно изготовленные части одежды между собой. Обретение новых навыков и внедрение новых методов выделки шкур позволили выделывать кожу таким образом, что ее можно было сшивать костяными иглами, растительными волокнами и сухожилиями животных для того, чтобы получать примитивные рубашки, штаны, плащи, платья и другую необходимую одежду. Одежда древних людей Еще одна причина заключается в том, что потребляя воду и осваивая рыбную ловлю, древние люди становились привязаны к водоемам и рекам, строя свои жилища вблизи их месторасположения. Здесь еще нужно отметить, что создание новых орудий труда требует постоянного места обитания. В связи с этим, как только древние люди стали переходить к более или менее оседлому образу жизни, они стали совершенствовать свои орудии труда. И если первые жилища представляли собой пещеры и гроты естественного происхождения, которые люди приспосабливали для постоянного проживания и бытовых нужд, то чуть позже они стали строить жилища, используя свои орудия труда, в удобном расположении вблизи водоемов и рек, чтобы можно было получать воду для занятия земледелием и разведения домашних животных. Нужно еще учесть тот факт, что в Европе, например, найдено всего две или три сотни пещер, поэтому полагать, что все древние люди жили в пещерах сложно. Да и далеко не все пещеры пригодны для постоянного места жительства, хотя бы из-за их слишком большого удаления от мест, где можно добыть какую-либо пищу, а также отсутствия поблизости воды, которая так необходима для жизни. С другой стороны, пещера может быть использована как временное убежище в случае непредвиденных изменений погодных условий или следуя за стадом травоядных животных, но найти такую пещеру не так просто. Поэтому можно сказать, что люди действительно жили в пещерах и готовили там себе пищу, но далеко не все пещеры были пригодны для постоянного проживания. Поэтому основная масса людей селилась все-таки на открытой местности, строя себе жилища из различных природных материалов. Множество останков австралопитеков, питекантропов и неандертальцев и их погребения, которые были найдены в пещерах, можно объяснить еще и другими версиями. Останки материи в пещерах сохраняются гораздо дольше под насыщенной известью водой, которая со временем превратилась в известковую кору, покрытую грязью, чем на открытой местности, и по этой причине их было найдено достаточно большое количество. В пещеру их также мог принести и хищник, так например, леопарды прячут свою добычу от других хищников, чтобы полностью насытиться после очередной удачной охоты. А в некоторых черепах древних людей, найденных в пещерах, можно было увидеть отверстия, точно подходившие под клыки хищных животных, которые также стараются выжить в условиях дикой природы, выслеживая и нападая на свою добычу, чтобы утолить голод. Еще одна версия, которая объясняет наличие останков древних людей: пещеры были особенным местом, где люди выражали свое поклонение силам природы и зависимость своего существования от диких животных в виде наскальных рисунков, изображающих охоту. Можно сказать, что так понемногу начала зарождаться религия, которая и получила свое дальнейшее развитие уже в церквях и храмах.

Еще одна наиболее вероятная версия заключается в том, что древние люди использовали пещеры как место для проведения ритуалов или, например, для совершения обрядов погребения одного или нескольких умерших близких людей из общины. Все эти версии подтверждаются многочисленными находками следов человека. Например, исследуя останки древних людей и другие находки, найденные в пещерах, ученые пришли к выводу, что это кусочки углей и золы, остатки еды, частицы красной охры, кости животных, иглы, гарпуны, сделанные из кости оленьего рога, различные украшения из раковин и различные орудия труда (ножи, скребки и др.) времен нижнего палеолита. Это и позволило представить и описать быт и образ жизни палеолитического человека. Жилище древних людей Древнейший и один из самых распространенных видов утепленного жилья, который появился в эпоху неолита это землянка. Это сооружение представляет собой жилище, углубленное в землю, с перекрытиями из ветвей или бревен, засыпанных землей. В центре нее обычно размещали очаг, а вдоль стен выкладывали настил из веток или травы для сна. Очень важным моментом здесь является выбор места под застройку. Например, если сооружать ее на склоне пригорка, то объем земляных работ будет существенно меньше. Также потребуется меньше и материала для укладки перекрытия. При строительстве необходимо учитывать и куда будет стекать вода с соседних участков, уровень грунтовых вод, расположение относительно движения солнца, направление ветра и т.д. Конечно, такие жилища впервые появились на территории Европы и Азии, где районы богаты естественным лесом и лесными массивами, которые являются важнейшей основой существования животного мира. Первые каменные постройки древних людей начали появляться примерно 9 000 лет до н.э. Например, несколько таких построек были найдены в неолитическом поселении на юго-востоке Турции и в городе Иерихон на западном берегу реки Иордан в Палестине (территория современного сектора Газа, Израиля и Голанских высот). В сухих и жарких регионах, где практически отсутствует лес, для строительства домов люди использовали землю со значительным содержанием глины. Глинобитные строения обычно возводились на каменном фундаменте, который защищал всю конструкцию от сырости. В строительстве также применяли кирпич или саман, т.е. кирпич-сырец из глинистого грунта, в который добавляли солому, вереск или волокнистые растительные материалы. Жилище из глинистого грунта Обычно первые жилища имели простую форму и представляли собой круглое или квадратное небольшое сооружение, в центре которого размещали очаг, т.е. место для разведения и поддержания огня для получения света и тепла. А в верхней части всей конструкции оставляли отверстие для выхода дыма, образующегося при сгорании дров и различных природных легко воспламеняющихся материалов. Такие постройки археологи находили на территории Древнего Египта и Древней Греции. С переходом к оседлому образу жизни стали изменяться и сами жилища, и в зависимости от рельефа местности и климата они начали приобретать различные формы, отражая в себе национальные и культурные особенности своих родовых племен. Adblockdetector | ||||||||||||

Собирательство. Самые первые представители рода Homo питались растительной пищей, которую можно было легко добывать поодиночке. На это указывают находки фрагментов черепа с остатками зубов, найденные археологами. Исследования состояния сохранившихся зубов позволили сделать вывод о том, что сильная сточенность зубов вызвана тем, что в рационе преобладали твердые и растительные продукты, а волокна, обнаруженные между зубами, лишь подтвердили предположения ученых о преимущественном рационе питания. В пищу употребляли травы, коренья, плоды и семена деревьев, ягоды, грибы, улитки, яйца птиц, орехи и желуди. Опыт и интуиция позволяли древнему человеку выбирать безопасные для еды растения и плоды. Однако этого было недостаточно для пропитания всей общины, так как плоды деревьев и кустарников можно было получать только в определенное время года. По этой причине древнейшим людям необходимо было находить другие способы добычи пищи для своего выживания.

Собирательство. Самые первые представители рода Homo питались растительной пищей, которую можно было легко добывать поодиночке. На это указывают находки фрагментов черепа с остатками зубов, найденные археологами. Исследования состояния сохранившихся зубов позволили сделать вывод о том, что сильная сточенность зубов вызвана тем, что в рационе преобладали твердые и растительные продукты, а волокна, обнаруженные между зубами, лишь подтвердили предположения ученых о преимущественном рационе питания. В пищу употребляли травы, коренья, плоды и семена деревьев, ягоды, грибы, улитки, яйца птиц, орехи и желуди. Опыт и интуиция позволяли древнему человеку выбирать безопасные для еды растения и плоды. Однако этого было недостаточно для пропитания всей общины, так как плоды деревьев и кустарников можно было получать только в определенное время года. По этой причине древнейшим людям необходимо было находить другие способы добычи пищи для своего выживания.