Охота

Излюбленным развлечением феодальной знати была охота, где рыцари могли проявить свою удаль и отвагу. Для охоты у сеньора имелись свои заповедные леса. При этом права на охоту в одном и том же лесу могли принадлежать нескольким феодалам, а браконьерство сурово каралось. Особенно богаты дичью были королевские заповедники. В Англии по указу короля Вильгельма I Завоевателя (1066-1087) за убийство оленя в королевском лесу полагалось ослепление. Умение охотиться было одним из качеств настоящего рыцаря: в 1396 г указом французского короля Карла VI Безумного было запрещено охотиться всем людям неблагородного происхождения. Поэтому многие феодалы были страстными охотниками. Особенно распространена была псовая охота.

Организацией охоты знатного сеньора или монарха занимался целый штат служащих: лесничие, егеря, загонщики, псари. Свору собак возглавляла крепкая гончая, которая «поднимала» дичь и начинала её преследование. За гончей шли несколько борзых, за ними — остальные собаки. В загоне дичи принимали участие вассалы и гости сеньора, самый знатный из которых получал право забить загнанного зверя — благородного оленя, лань, косулю или кабана. Охотились также на лис, волков, куниц, зайцев и кроликов. Вооружение охотников составляли копьё, лук и рогатина — короткое, до полутора метров древко с железным наконечником. При охоте на волка или кабана охотники дополнительно вооружались мечами, а с XIV в. стали использовать арбалет.

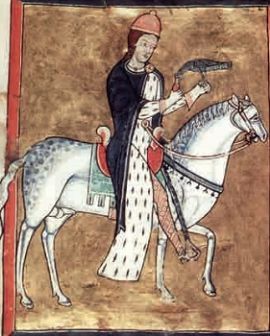

Во время соколиной охоты на голову ловчей птице сокольники надевали специальный клобучок, закрывающий глаза, чтобы ястреб, сокол или кречет не бросались на дичь раньше времени. Подъехав к вырубке, озеру или болоту, охотники начинали бить в барабаны, чтобы вспугнуть куропаток, уток, селезней, цапель и поднять дичь в воздух. Затем с ловчих птиц снимали клобучки и пускали их в погоню.

Охота была для феодалов едва ли не ежедневным занятием. Благородные рыцари выезжали на охоту в сопровождении Прекрасных Дам, которые нередко принимали личное участие в соколиной охоте. В то же время охота являлась не таким уж и безопасным развлечением: дикий бык или разъярённый вепрь могли легко убить человека. Порой во время охоты погибали знатные сеньоры.

Известно, что в результате несчастных случаев на охоте окончили свои дни английский король Вильгельм II Рыжий (1100), а также французские короли Людовик V Ленивый (987) и Филипп IV Красивый (1314).

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Статистика

Особенности средневековой охоты

Охота в бескрайних лесах, полных хищных зверей, — еще один род битвы, еще одна школа войны. Идея мира в сознании людей средневековья естественно сочеталась с идеей охоты. Лучшее доказательство тому — отрывок из поэмы о Жираре Руссильонском: «Теперь для рыцарей настает длительный отдых: начинается благодатное время для собак, грифов, соколов, сокольничих и ловчих». На другой странице той же поэмы король Карл Мартелл, переставший воевать со своими вассалами и сарацинами, говорит баронам: «Пойдемте поохотимся на реку или в лес — это лучше, чем сидеть дома». Наряду с турниром охота является основным времяпрепровождением, поэтому все обитатели замка — охотники. Знатная дама сопровождает своего мужа и скачет с ястребом на руке, она превосходно умеет выпускать птицу и возвратить ее, и успех охоты часто от нее зависит. Что же касается сына владельца замка или барона, то он с семи лет охотится с отцом и матерью, что является важной частью его физического воспитания.

Охота для рыцарей и баронов была не просто способом убить время; это — страсть, страсть неуемная, часто доходящая до исступления, так что Церкви порой приходилось ее осуждать, и по многим причинам. Прежде всего: знатный человек, вечно рвущийся в лес, забывал обо всем, вплоть до церковной службы; а также и оттого, что жестокость законов, регламентировавших занятие охотой и делавших из сеньориальных лесов и дичи нечто священное и неприкосновенное, стала настоящей напастью. Крестьянин не имел права защитить себя и свой урожай от диких зверей. В 1199 г. жители острова Ре даже приняли решение покинуть его из-за ущерба, причиняемого им водившимися там в изобилии оленями. Дело дошло до того, что они не могли ни снять урожай, ни собрать виноград. Сеньором острова был Рауль де Молеон. Сопровождаемый плачущими жителями, к нему направился аббат монастыря Богоматери в Ре, умоляя отказаться от своего права охоты. Рауль согласился охотиться на острове только на зайцев и кроликов. Но феодалы ничего не давали просто так: крестьянам пришлось платить сеньору по десять су за каждую четверть собранного винограда и за каждое сетье пшеницы.

И что такое один знатный человек, поступившийся своим правом охоты, если столько других отстаивало это право с ожесточенным упорством! Мы не можем сказать, было ли законодательство Филиппа Августа на сей счет таким же жестким, как у его современника, английского короля Генриха II: последний своим положением от 1184 г. снова ввел в силу лесные ордонансы своих предшественников, в силу которых всякому человеку, признанному виновным в том, что он охотился в королевских лесах, выкалывали глаза и уродовали конечности. Это позволило одному английскому хронисту, Вильгельму из Ньюборо, сказать, что Генрих наказывал за убийство оленя столь же сурово, как и за убийство человека. Французский сеньор относился к этой статье столь же серьезно. Через несколько лет после смерти Филиппа Августа Ангерран де Куси приказал повесить трех несчастных молодых людей, фламандских дворян, охотившихся в его домене. Но на сей раз король разгневался, бросил знатного барона в темницу и освободил только тогда, когда тот пообещал заплатить штраф в десять тысяч ливров и совершить паломничество в Святую землю.

Справедливости ради следует сказать, что охота для феодалов была не только удовольствием, школой верховой езды, подготовкой к войне, но и необходимым источником пропитания. Эти воины — от отца до сына охотники и отменные едоки — мало почитали мясо с бойни. Они питались преимущественно крупной дичиной, подаваемой кусками или в огромных пирогах. Если верить нашим старинным поэмам (ибо вышеназванные хронисты почти ничего на эту тему не сообщают), сытными трапезами феодалов были такие, где куски кабанятины и медвежатины чередуются с жарким из лебедей или павлинов, с доброй рыбой, выращенной в сеньориальных садках, запивавшимися щедрыми кубками вина, приправленного медом и пряностями.

В жестах того времени встречаются отрывки, дающие конкретное представление о том, чем была тогда охота и с какой пылкой страстью предавалась ей знать. Все начало поэмы о Гийоме Дольском посвящено описанию охоты, продолжающейся многие дни, с завтраками на траве, обязательно ее сопровождающими. Но с наибольшим обилием деталей охота описана в эпопее о Гарене Лотарингском. Прежде всего, вот картина домашней жизни сеньора в мирное время:

«Герцог Бегон находился в замке Белен со своей женой, прекрасной Беатрисой, дочерью герцога Милона де Бре. Он целовал ее уста и лицо, а дама ему нежно улыбалась. В зале пред ними играли двое их детей: старшего звали Гареном, и было ему двенадцать лет; второму, Эрнандену, исполнилось только десять. Шестеро благородных юношей участвовали в их шалостях, играя, прыгая, смеясь и бегая взапуски. Герцог, глядя на них, начал вздыхать. Прекрасная Беатриса заметила это: «О чем вы думаете, сеньор Бегон, — говорит она, — вы, столь знатный, столь благородный, столь храбрый рыцарь? Разве вы не самый богатый человек на свете? Золото и серебро наполняют ваши сундуки, меха — ваши гардеробы; у вас ястребы и соколы на жердях; в ваших стойлах — сильные вьючные лошади, парадные кони, мулы и ценные скакуны. Вы уничтожили всех своих врагов; отыщется ли в шести днях окрест Белена хоть один рыцарь, который не явился бы на наши суды? Отчего же вы охвачены тревогой?»

Что же с герцогом Бегоном? Мы догадываемся — он не сражается, а значит, скучает. Не имея возможности воевать, он желает отправиться на дальнюю охоту под предлогом посещения своего брата Гарена:

«Мне принесли вести из лесов Павеля и Виконя, что в аллодах Сен-Бертена. В этих землях водится кабан, самый сильный, о каком я когда-либо слыхал; я поохочусь на него, и ежели Богу будет угодно и я останусь в живых, я привезу оттуда его голову герцогу Гарену, чтобы доставить ему удовольствие.

Сказано — сделано.

Бегон велел нагрузить золотом и серебром десять вьючных лошадей, дабы быть уверенным, что встретит повсюду верную службу и добрый кров. Он берет с собой тридцать шесть рыцарей, добрых и мудрых ловчих, десять пар собак и пятнадцать слуг для устройства привалов.»

Мы следуем за перипетиями этого путешествия: вот Бегон разместился в замке Валантен у Беренгария Серого, «самого богатого бюргера края». Герцог делится с ним своим намерением: «Мне рассказали о Павельском лесе и об огромном кабане, который там водится. Я решил поехать поохотиться на него и привезти оттуда его голову моему дражайшему брату, герцогу Гарену». «Сир, — отвечает хозяин, — я знаю, где отдыхает зверь и где его убежище. Завтра я могу отвести вас к его логову». Бегон, в восторге от таких слов, отстегивает соболий плащ, подбитый новым мехом, привезенный ему из славянских земель: «Держите, дорогой хозяин, вы поедете со мной». Беренгарий, поклонившись, принял дар и обернулся к своей жене. «Видите, какой прекрасный подарок, — сказал он ей, — весьма выгодно служить достойным мужам».

Когда занялся день, вошли камердинеры, прислуживающие герцогу; они подносят ему котту для охоты, узкие штаны, подвязывают золотые шпоры. Бегон садится на породистого боевого скакуна, вешает на шею рог, зажимает в руке крепкую рогатину и уезжает с Риго и тридцатью шестью рыцарями, предшествуемый ловчими и двумя десятками собак. Так они, ведомые Беренгарием Серым, миновали Эко и въехали в Виконьский лес. Вскоре они очутились близ места, где укрывался кабан. Тотчас же залаяли и завизжали собаки. Их распустили, и они устремились через заросли к тропинкам, где вепрь взрыл землю. Один из слуг, состоящий при собаках, отпускает Бланшара — добрую гончую, подводит ее к герцогу, и тот гладит ее по спине, похлопывает легонько по голове и ушам, а затем пускает по следу. Бланшар исчезает и быстро добирается до логова зверя. Это было место меж двух стволов вырванных с корнем дубов, укрытое скалой и омываемое ручейком из соседнего источника. Кабан, едва заслышав лай гончей, подскакивает, расставляет свои огромные копыта и, вместо того чтобы обратиться в бегство, бросается на нее сам; подбежав к доброй гончей, он поддевает ее клыками и швыряет оземь замертво. Бегон не отдал бы Бланшара и за сто марок денье; едва перестав слышать его лай, он подбегает с рогатиной в руке, но было слишком поздно, хряк передохнул и убежал. Поодаль спешились рыцари и измерили отпечаток его копыта — оно было в пядь длины и ширины. «Настоящий дьявол! — говорили они. — Уж его-то ни с каким другим не перепутаешь!» Все снова вскочили на коней, продолжая охоту, и вскоре высокий лес огласился звуками их рогов и лаем собак.

Вепрь понимает, что ему не одолеть стольких врагов, и бежит прятаться к Годемону, своему лесному убежищу. Загнанный туда сворой, он делает то, что далеко не каждый кабан попытался бы сделать — оставляет убежище, выбегает в открытое поле, пересекает Павельский край, усеянный лесами и одинокими фермами, и проделывает таким образом, не останавливаясь ни на миг и не сделав ни одного крюка, добрых пятнадцать лье.

Кабан проделал пятнадцать лье по открытой равнине — одно из жонглерских преувеличений и своеобразных деталей, встречающихся даже в самых реалистических описаниях.

У лошадей не было больше сил преследовать его, ведь и самые выносливые из них выбиваются из сил, преодолевая пруды, болота, минуя мельницы; от усталости посреди трясины пал даже добрый конь Риго. Потом, на склоне дня, когда начался дождь, рыцари решили уехать с хозяином в Валантен. Там их ждала еда. Они сели за стол, все еще горячо сожалея о Бегоне, оставшемся в лесу.

Мы сказали, что герцог вскочил па арабского коня, подарок короля. На свете не было более неутомимого скакуна — когда все собаки легли, Босан выглядел таким же отдохнувшим, как и утром, когда выезжали из замка. И он гнался за стремительно убегавшим вепрем. Бегон, видя, как измучены три его борзые, прижал их к себе и сжимал в объятиях, пока не увидел, что вместе с силами они вновь обрели и свой пыл. Мало-помалу к ним присоединились остальные собаки, так что он, наконец, смог их пустить по прогалине по следам кабана. Лес мгновенно наполнился яростным и многоголосым лаем.

Так, гонимый от Виконя до Павеля и от Павеля до Гойера, хряк в конце концов присел под кустом на задние копыта, дожидаясь своих врагов. Сначала он освежился в луже, потом, подняв брови, вращая глазами и повернув рыло к собакам, издал рык, бросился и распорол им брюха, давя одну за другой. Уцелели только три борзые, бывшие при Бегоне, которым, как более юрким, удалось спастись от его страшных клыков. Подъезжает Бегон и видит, что все его собаки лежат мертвые одна подле другой. «О сын свиньи! — восклицает он, — ты, вспоровший сейчас животы моим собакам, оторвавший меня от моих людей и заведший теперь сам не знаю куда! Сейчас я возьму тебя!» Он спешивается. При вопле Бегона вепрь, подобно оперенной стреле, бросается на него через кусты и рытвины. Герцог, не сходя с места и выставив перед собой рогатину, дал ему подбежать и поразил в грудь. Оружие пронзило сердце и вышло через плечо. Смертельно пораженный, хряк дернулся, ослабел и упал, чтобы никогда уже не подняться. Бегон тут же вытаскивает рогатину из раны; оттуда хлынули потоки черной крови, которую начали лакать собаки. Напившись, они улеглись рядом с кабаном.

Вот законченная картина сеньориальной охоты во времена Филиппа Августа. Впрочем, приключение плохо обернулось для охотника. Одинокий и потерявшийся в лесу, он был убит лесниками, состоявшими на службе у одного из его врагов. Подобные случаи в реальной жизни были не такими уж редкими: у охоты, которой тогда предавались, были свои опасные стороны, меньшие, однако, нежели опасности, с которыми знать сталкивалась на турнирах.

Охота была прежде всего делом престижа, и поэтому богатые люди того времени, не считаясь с серьезными затратами, содержали на своих подворьях псарни с большим поголовьем собак, специализирующихся на работе по крупному зверю, и довольно многочисленную охотничью прислугу. Но и этого иногда было недостаточно — потери собак во время охоты порой исчислялись десятками, и, чтобы удовлетворить потребность в них, феодалы нередко обязывали подданных (обычно пастухов, мельников, мясников) разводить и поставлять собак ко двору.

Охота на бурого медведя — крупного и очень опасного хищника — в средние века считалась героическим делом, рыцарской игрой. Долгое время медведей относили к разряду «вредных», поскольку порой они нападали на стада домашних животных. Охота на этого зверя была довольно широко распространена в Европе.

Как правило, бурые медведи обитают в труднодоступных местах — болотах, непроходимых чащобах или в гористой местности. В поединке с ними человек использовал специально натасканных собак, получивших название бэренбайсеры. По дошедшим до нас свидетельствам, картинам и гравюрам бэренбайсеры представляли собой крупных, с массивным костяком, сильно развитой, сухой мускулатурой собак. Они были короткошерстны, имели массивную, широколобую голову, скуластую, несколько укороченную морду, коротко купированные или небольшие висячие уши, отличались бесстрашием и свирепостью.

При охоте на бурого медведя применялись, как правило, пять парных сворок с бэренбайсеры, в задачу которых входило обнаружить, остановить и отвлечь зверя своим нападением, для того чтобы следовавший за ними охотник мог приблизиться к своей жертве. Завидев медведя, первая пара лаем да вала знать об этом другим собакам и охотникам и старалась задержать зверя до подхода подмоги. Объединившись, бэренбайсеры набрасывались на медведя и сражались с ним до тех пор, пока не подоспеет охотник, который, изловчившись, должен был заколоть зверя пикой или длинным кинжалом.

Не менее опасным делом была охота на кабана.

Для этого использовались собаки различных пород, однако непосредственно в поединок с кабаном вступали рослые, тяжелые, специально обученные собаки, отличавшиеся настойчивостью и дикой злобой в схватке с противником. В их задачу входило не только настигнуть и окружить зверя, но и навалиться на него и удерживать до подхода конного или пешего охотника, который убивал кабана длинным копьем или специальным клинком. При этом пеший вид охоты считался самым опасным, так как предусматривал непосредственный контакт со зверем, и поэтому приносил наибольшую славу победителю.

Кабан — животное огромной силы, хорошо защищенное толстой шкурой и подкожным жиром. В бою он очень подвижен и свиреп, своими клыками и зубами кабан способен нанести смертельные раны практически любому противнику. Поэтому охота на кабана сопровождалась гибелью множества собак.

Для того чтобы сократить возможные потери, боевым собакам изготавливали специальные корсеты, состоящие из нескольких слоев сшитой материи, внутри которой был продет китовый ус. Нередко сверху корсет покрывала металлическая кольчуга или специальные стальные пластины. Иногда в качестве защиты практиковали отдельные фрагменты лат (нагрудники. ошейники и т. д.) — щитки и панцири, закрывающие наиболее уязвимые места на теле собаки.

Боевых собак применяли также во время охоты на первобытного быка, зубра и оленя. В средние века эти животные были широко распространены по всей территории Средней Европы, а охота на них считалась королевским правом.

Ход поединка был приблизительно такой же, как в случае охоты на медведя или кабана. Злобные, могучие собаки всеми силами сдерживали пытающегося выйти из западни зверя и ставили его таким образом, чтобы конный или пеший охотник мог поразить жертву копьем или клинком. Спецификой охоты на оленя являлось то, что его в первую очередь преследовали стремительные гончие, которые, загнав зверя, расступались, давая работу боевым собакам.

Охота на первобытного быка, зубра и оленя была также очень опасным занятием. Окруженный зверь отчаянно сопротивлялся, нанося страшные раны собакам, а иногда и человеку.

В средние века центром травли собак на различные виды животных была Англия. Кровавые поединки устраивались довольно часто не только во владениях тогдашней английской аристократии, но и при королевском дворе. При этом съезжалась знать, послы и консулы разных стран мира, чтобы развлечься жестоким, но вместе с тем увлекательным зрелищем. Нередко заключались пари и делались денежные ставки на победу зверя или собаки. Особенно высоко ценилась травля собаки на медведя или быка.

Травля на медведя

осуществлялась следующим образом. На пойманного в лесу зверя надевали широкий крепкий ошейник с двумя стальными кольцами. К одному из колец прикрепляли цепь, к другому прочный канат. Цепь и канат продевали через вмонтированные в стену блоки. Затем специальный служащий (поскольку эта работа требовала не только силы, но и опыта, умения и сноровки) подтягивал канат, ставя, таким образом, медведя на дыбы. Цепь жестко фиксировалась, давая зверю возможность довольно легко проделывать любые движения, не позволяя при этом опуститься на передние лапы. В случае необходимости, удлиняя или укорачивая канат, служащий в известной степени мог регулировать ход поединка.

Собак пускали по одной или по две одновременно. В некоторых случаях, когда медведь предназначался для многих боев, ему надевали ошейник с шипами, чтобы затруднить работу собак. При таких условиях боя, прежде чем зверь был растерзан, погибало очень много собак. Но иногда перед сражением на морду медведя надевали намордник, а на лапы специальную защиту. Обычно это делалось в случаях, когда травили особо ценных собак или племенных производителей. Защита на лапы при этом была совершенно необходима, так как когти медведя, наравне с клыками, представляют собой смертоносное оружие. Схватив лапами собаку, медведь может спокойно ее разорвать.

Подобное зрелище вызывало у людей интерес не только жестокостью и кровопролитием, но и тем, что исход сражения часто был непредсказуем. Попадались выдающиеся медведи, которым удавалось продержаться несколько боев и убить не один десяток собак. Были и выдающиеся по своей силе и ловкости собаки, которые (разумеется, не в одиночку) побеждали зверя уже в первом бою.

Ссылки

Ашиль Люшер «Французское общество времен Филиппа-Августа»