- ТЕСТ: Угадайте фильмы с Ольгой Остроумовой по одному кадру!

- ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете роли Ролана Быкова?

- ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете роли Леонида Филатова?

- ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете фильмы киностудии «Ленфильм»?

- Журнал

- 10 интересных фактов о фильме «Дерсу Узала»

- Образ Дерсу Узала в произведениях В.К. Арсеньева

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

ТЕСТ: Угадайте фильмы с Ольгой Остроумовой по одному кадру!

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете роли Ролана Быкова?

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете роли Леонида Филатова?

ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете фильмы киностудии «Ленфильм»?

Журнал

10 интересных фактов о фильме «Дерсу Узала»

Как Акира Куросава оказался в СССР, что он подарил Юрию Соломину и почему «Оскар» за фильм получил Гергий Данелия.

История съёмок фильме «Дерсу Узала» началась в Японии. Знаменитый японский режиссёр Акира Куросава провалился в прокате со своим фильмом и потерял прежние позиции мэтра. У него появились трудности с финансированием, он был вынужден разорвать контракт с Голливудом, и настолько тяжело переживал неудачи, что даже пытался покончить с собой. Тогда он решил попробовать поработать в СССР и предложил «Мосфильму» экранизировать исследовательский роман Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». И неожиданно нашёл отклик — на «Мосфильм» нечасто обращались режиссёры мирового масштаба.

Роман Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» был посвящён экспедиции писателя на Дальний Восток и одному нанайскому охотнику — проводнику, другу и герою книг. Арсеньев восхищался не только его умением выживать в тайге, но житейской мудростью, умением жить в гармонии с природой и искренним отношением к миру. Настоящий Дерсу Узала был убит беглым каторжником задолго до начала съёмок. Акира Куросава давно интересовался этой историей и ещё в 50-х годах собирался экранизировать книгу Арсеньева. Тайгу он хотел снимать на острове Хоккайдо, но тогда начать работу не удалось, а спустя много лет у него появилась возможность работать непосредственно на месте событий.

Сценарий к фильму Куросава написал в соавторстве с драматургом Юрием Нагибиным. На роль Дерсу режиссёр планировал позвать японского актёра Тосиро Мифунэ, но тот был на гребне популярности и не мог оставить другие проекты. Тогда Куросава начал искать исполнителя главной роли среди советских актёров. Просмотрев множество кандидатов, в числе которых был даже известный певец Кола Бельды, он позвал на пробы 65-летнего тувинского актера Максима Мунзука. «Дерсу Узала» был его третьей работой — до этого он снимался в тувинской мелодраме «Люди голубых рек» и популярном детективе «Пропаже свидетеля».

Мунзук пришёл на пробы прямо с охоты, как был — в охотничьем костюме, только ружье занёс домой. Съёмочная группа была уверена, что пробы он не пройдет, и выстроилась подслушивать под дверью. За дверью была тишина… Когда они уже лопались от любопытства и приоткрыли дверь, то увидели, что Куросава усадил Мунзука в своё кресло и просто любовался им. Потом он называл его самым любимым актёром в жизни, а Мунзук звал режиссёра «бакшы» — шаман.

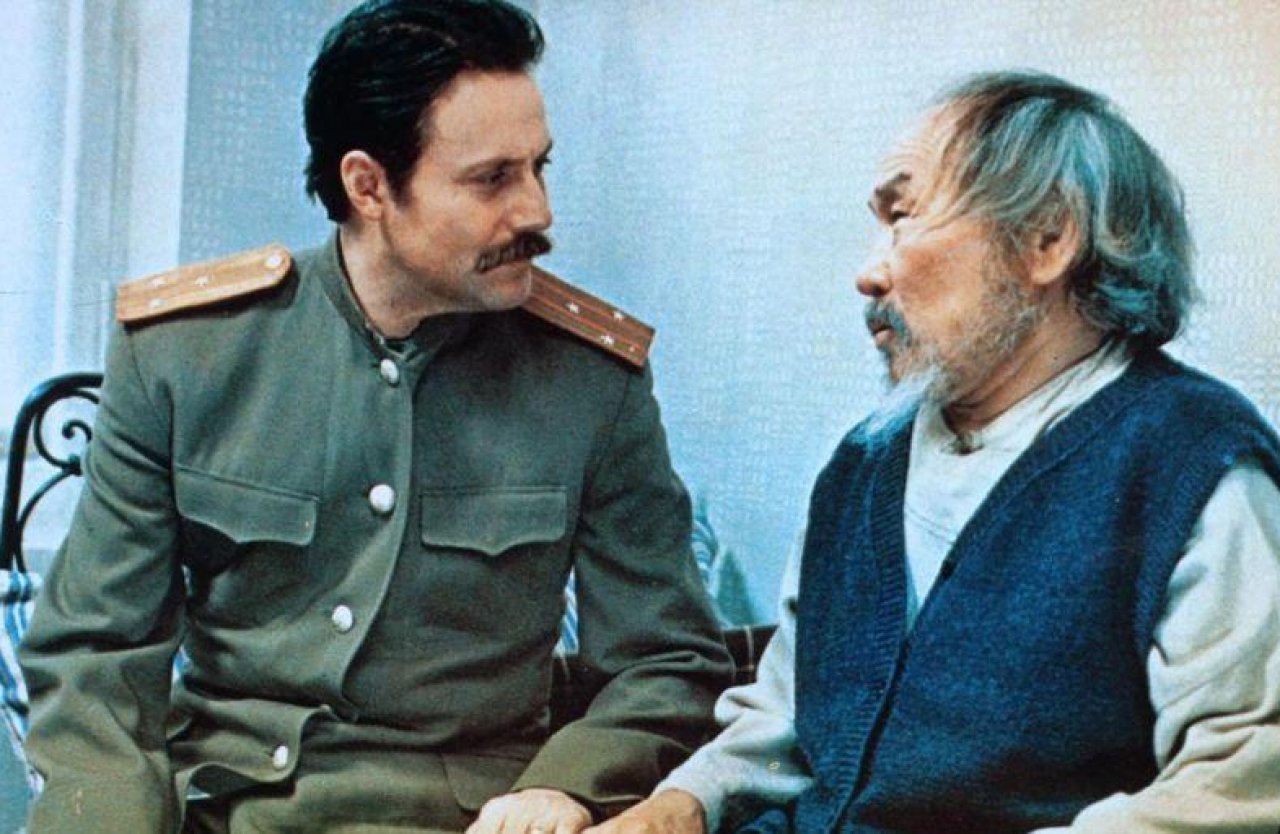

На роль Арсеньева пригласили Юрия Соломина — Куросава увидел актёра в фильме «Адъютант его превосходительства». Соломин был вдвойне счастлив принять это приглашение: во-первых, знаменитый Куросава, а во-вторых, он был родом с Дальнего Востока и обрадовался возможности поработать в родных местах. Потом актёр рассказывал, что первых два месяца репетировали «за столом» — Куросава рассказывал, как видит роль и фильм в целом, и делился секретами мастерства.

Несмотря на опыт в кино, Максиму Мунзуку было тяжело привыкнуть к ритму съёмок, он многого не понимал, был наивным и суеверным. Юрий Соломин взял над ним шефство — они быстро нашли общий язык. «Хоть ты и молодой», — шутил Мунзук, — «Но в кино ты старый хрыч! А я и в жизни, и в театре старый хрыч, зато в кино молодой! Ну-ка, помогай мне репетировать, тащи на буксире!».

«Мосфильм» пытался уговорить Куросаву снимать «тайгу» под Москвой, так как в настоящую тайгу на Дальнем Востоке иностранцев, а тем более японцев, пускать не хотели. С трудом, но съёмки удалось «пробить». Съёмочную группу поселили в военной гостинице, еду привозили из воинской части, а на площадке всегда присутствовал сотрудник КГБ, что искренне возмущало режиссёра.

В одной из сцен Мунзук и Соломин должны были встретиться на лесной тропе с тигром. Охотники ещё до съёмок поймали тигрёнка, назвали Артёмом и начали воспитывать. К началу работы это был уже крупный зверь, но совершенно не приспособленный к кино. Для съёмок выкопали большой ров и заполнили водой — охотники уверяли, что тигр ни за что не прыгнет в воду, дойдет и остановится. Но Артём с шумом рухнул в воду и поплыл к актёрам, его стали отпихивать от берега, и тигр начал захлёбываться. Мунзук и Соломин пошли к Куросаве и сказали, что не будут мучить животное. Сцену досняли в павильоне с одним из дрессированных тигров из фильма «Полосатый рейс». А на день рождения Соломин получил от Куросавы изящный рисунок головы тигра — режиссёр в своё время окончил Академию художеств.

Работать с Куросавой было сложно, но своей кропотливостью он вызывал восхищение. Фильм снимали два года, так как режиссёр хотел передать все нюансы перехода от сезона к сезону. К каждому кадру он рисовал эскиз, сам подравнивал актёрам грим и детали костюмов, развешивал искусственные листья на деревьях, сидел в ловчих ямах и был счастлив, если ему не удавалось выбраться. Юрий Соломин вспоминал, что режиссёр лично собрал рюкзак для его героя, куда положил всё, что было описано в книге. Актёр этот рюкзак с трудом отрывал от пола. Главное, чего никак не мог понять Куросава — что значит «брак на плёнке» и «надо всё переснимать»…

«Дерсу Узала» получил большое количество наград, в том числе и премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Ни Куросавы, ни исполнителей главных ролей на церемонии не было, а Соломин и Мунзук даже не знали, что фильм номинирован. Так как фильм был снят совместно СССР и Японией — вручали два «Оскара». Одну статуэтку получил японский продюсер, а вторую — режиссёр Георгий Данелия. Он как раз приехал на американский кинофорум с фильмом «Афоня», и его попросили заодно забрать приз. Вручение получилось курьёзным — ведущий церемонии ошибочно назвал его режиссёром фильма «Дерсу Узала», а по возвращении на родину Данелию ждали поздравления от тех, кто решил, что он взял «Оскара» за «Афоню»…

Образ Дерсу Узала в произведениях В.К. Арсеньева

Исследовательская работа посвящена Дерсу Узала — верному другу и проводнику В.К. Арсеньева

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| dersu_uzala.doc | 97.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №3»

Романова Каролина Романовна

20 ноября 1998 года

ул. Центральная д.13 кв.2

Дружба трогательная и бескорыстная……………………………………………….

Познающий природу познает истину , возвышающую душу »

Эпиграфом к своей работе я взяла слова « Познающий природу познает истину , возвышающую душу ». П рирода – это все, что существует во вселенной. Истина – это правда. Душа — это внутренний, психический мир человека, его сознание. Смысл древней мудрости в том, что т от, кто познает, изучает природу, познает ту правду, которая возвышает душу, делает ее благородной. Именно таким был выдающийся путешественник, видный ученый и талантливый писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев, для которого познанием была вся его жизнь.

Объект исследования моей работы – произведения В.К.Арсеньева “По Уссурийскому коаю”, “Дерсу Узала” и экспедиционные дневники.

Предмет исследования – образ Дерсу Узала.

Цель работы: анализ и обобщение образа Дерсу Узала в произведениях В.К.Арсеньева и экспедиционных дневниках.

Задачи: изучить труды В.К. Арсеньева, выявить особенности данного образа.

Актуальность выбранной темы обозначена желанием приобщить своих сверстников к изучению наследия В. К. Арсеньева, воспитывать в себе чувство гордости за свой родной край.

Проблема: многие мои сверстники не знают той роли, которую сыграл В.К. Арсеньев в изучении природы края, в котором они живут.

Практическая значимость – материалы работы можно использовать на уроках географии Приморского края.

Дерсу Узала – лесной человек

Талантливый человек талантлив во всем, и громадный жизненный материал, накопленный Арсеньевым в его путешествиях, не мог не подвигнуть его к пробе пера. Конечно, для этого у человека должны быть определенные художественные наклонности, и можно утверждать, что они у Арсеньева были. В молодости, например, В.К. Арсеньев хорошо рисовал. Но толчок к тому, чтобы рассказать об увиденном и пережитом, дали ему его экзотические маршруты, на которых он встретил много неординарных людей. Этому содействовала и дальневосточная природа. Ее мощь, величие и своеобразие должны были всколыхнуть и впечатлительную душу. Одним из таких неординарных людей был его проводник Дерсу Узала. У В. К. Арсеньева было несколько проводников, но один из них – самый дорогой его сердцу. Это Дерсу Узала, друг, неизменный товарищ в странствиях, человек большого природного ума, охотник и следопыт. Это его светлый образ воссоздал писатель – путешественник в одноименной книге.

Первая встреча Арсеньева с Дерсу Узала произошла 3 августа 1906 года. Каким же впервые Арсеньев увидел охотника — гольда? Это был “… пожилой человек невысокого роста, приземистый, с выпуклой грудью несколько кривоногий. Лицо его плоское было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках красноречиво говорили, что ему лет около 50-ти. Небольшие, каштанового цвета редкие усы, редкая, в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз изобличали в нем гольда. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать. Одет он был в какую — то жесткую брезентовую куртку, манзовские штаны и улы, в руках у него были сошки, непременная принадлежность охотника инородца”[1]. Но больше всего путешественника поразили глаза, которые “…казались зоркими и дышали умом, сметливостью и гордостью”[2].

Разговаривал Дерсу тихо, держал себя скромно, не заискивающе; драматическая история его таежной жизни, его стычки с хунхузами, смерть семьи не могли не вызвать полного понимания и сочувствия; и его отношение к природе не могло не удивлять.

Арсеньев, еще ничего почти не зная о Дерсу, наблюдая его буквально впервые, заявляет: “Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несет городская цивилизация”[3].

На другой день, 4 августа, Дерсу Узала стал членом экспедиции, согласившись поступить в отряде проводником.

Став спутником Арсеньева в его экспедициях, замечательный охотник – следопыт Дерсу Узала раскрывал Арсеньеву тайны уссурийской тайги, знакомил с повадками животных, бытом, обычаями и верованиями и, наконец, не один раз спасал его от смертельной опасности.

Уже на следующий день после знакомства Дерсу стал озадачивать всех своим поведением.

Во-первых, выяснилось, что он настоящий следопыт: наблюдая тропу, по которой экспедиция направилась в путь, Дерсу сообщил, что “тропа эта не конная, а пешеходная, что идет она по соболиным ловушкам, что несколько дней тому назад по ней прошел один человек и что, по всей вероятности, это был китаец”[4]. Доказательства Дерсу были настолько просты, что Арсеньев удивился, как он сам всего этого не заметил. Быстро выяснилось, что для Дерсу в тайге не существует тайн, этому нельзя было не позавидовать.

Затем Дерсу преподал “капитану”, как он называл Арсеньева, урок другого рода. Перед уходом из заброшенного таежного балагана он наколол впрок дров, обернул берестой спички, щепотку соли и горсть рису и все это оставил в балагане. На вопрос: “Вероятно, ты думаешь вернуться сюда?” — он отрицательно

покачал головой и ответил: “Какой-нибудь другой люди ходи. балаган найди,

сухие дрова найди, спички найди, кушай найди — пропади нету!” [5]. Такая забота гольда о неизвестном ему человеке глубоко поразила Арсеньева. Этот дикарь, по мнению Владимира Клавдиевича, был гораздо человеколюбивее, чем иной европеец.

Во время второй экспедиции душевный контакт их за несколько месяцев значительно упрочился.

Как и в первый раз, Дерсу сразу же привлек к себе пристальное внимание экспедиции и быстро стал в ней своим человеком. На бивуаке он проявлял всегда необычайную расторопность, делал сразу несколько дел с одинаковой ловкостью: заготавливал дрова, ставил палатки, устраивал ночлег, работа у него спорилась, он был энергичен, смекалист и удивительно приспособлен к таежному быту.

Место для ночлега Дерсу выбирал всегда удачно; унты на сучок всегда вешал так, чтобы их не опалило огнем; дрова у него всегда горели лучше. Он был предусмотрителен, знал назначение и цену всякой вроде бы пустячной вещи, был бережлив, и когда однажды Арсеньев случайно увидел содержимое его котомки, он был поражен. В котомке были порожний мешок из-под муки, две старенькие рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховница, свинец, коробочка с капсюлями, полотнище палатки, козья шкура, кусок кирпичного чая вместе с листовым табаком, банка из- под консервов, шило, маленький топор, жестяная коробочка, спички, кремень, огниво, трут, смолье для растопки. Список этих необходимых для Дерсу предметов был вдвое длиннее, в его котомке лежали и когти медведя, и нанизанные на веревочку две медные пуговицы и «множество разного хлама». Но это было не плюшкинское накопительство. У него было свое представление о материальных ценностях и «разном хламе»: пустая бутылка или какая-нибудь веревочка, не интересные для горожанина, для Дерсу оказывались незаменимыми предметами повседневного обихода.

Дерсу Узала имел крайне скудные средства к существованию и при этом никогда не стремился к наималейшей наживе. Хотя гольд был профессиональным стрелком, он и не помышлял о том, чтобы превратить охоту в доходный промысел или копить впрок деньги, вырученные за добычу. Дерсу великолепно владел ружьем и как-то расстрелял в воздухе восемь из десяти подброшенных камней, остался этим очень доволен. Но это было не тщеславие, а радость того, что средства к жизни можно добывать охотой.

Прирожденный охотник, Дерсу никогда не бил зверя зря, без строгой нужды: он не тронул изюбрей во время гона; когда на берегу моря казак Мурзин хотел убить сивуча, которого все равно нельзя было достать, Дерсу отвел его винтовку и сказал, что напрасно стрелять грешно.

Анимизм — это вера в существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы. Дерсу Узала наделял всю окружающую его природу чертами живого существа. Он жил в одушевленном, очеловеченном мире, и звери по-своему этот мир олицетворяли. Однажды он поймал и тут же выпустил летягу. Оказывается, летяга, согласно его представлениям, — это скитающаяся душа умершего ребенка, и со временем она попадет в загробный мир. Для Дерсу каждое из животных имело душу, он был уверен, что и медведи, и олени, и птицы понимают его речь, он постоянно с ними разговаривал и мог даже, хотя и со страхом, устыдить самого тигра.

Он верил, что не только люди, животные, птицы, рыбы, насекомые, а и растения, и камни, и все неодушевленные предметы имеют душу; душа называется «ханя»; когда человек спит, «ханя» может оставлять тело, странствовать и многое видеть — этим объясняются сны; «ханя» неодушевленных предметов тоже может покидать свою материальную оболочку.

Каждый организм и каждый предмет вокруг был наделен душой, и весь мир являл собой, согласно представлениям Дерсу, картину единоборства добрых и злых духов, милосердного бога и коварного черта. За проделками черта приходилось неусыпно следить и избавляться от его соседства. И в обхождении со злыми духами требовалась осторожность, потому что один какой-нибудь Каньга — «его мало-мало бог, мало-мало люди, сопка постоянно живи, ветер могу гоняй, дерево ломай» — способен был принести немалые беды.

Получалось, что для Дерсу весь окружающий его мир — это мир, где царствует живое. Гольд безотчетно преклонялся перед этим живым миром и доказывал преданность ему всем своим поведением. Дерсу и зверей, и все, что видел вокруг — сопки, лес, море, — именовал «люди», и «самым главным люди» было солнце: «Его пропади — кругом все пропади»»[6]. Если солнце – главный люди, то огонь и вода, тоже люди, но сильные, потому, что с исчезновением воды и огня исчезнет жизнь.

Однажды, лежа у костра и видя напротив Дерсу, который прислушивался к ночным звукам и понимал эти звуки, понимал, что бормочет ручей и о чем шепчется ветер с засохшей травой, Арсеньев завел с Дерсу разговор о небе, звездах, космосе, желая узнать, как объясняет все небесные явления человек, проведший всю жизнь среди природы, ум которого не был заполнен книжными аксиомами. И оказалось, что Дерсу рассуждал о мироздании чрезвычайно просто: «звезда — звезда и есть; луна — каждый ее видел, значит и описывать нечего; небо — синее днем, темное ночью и пасмурное во время ненастья»[7]. Дерсу был удивлен, что его спрашивают о вещах, известных каждому ребенкуА вопрос: «Что такое солнце?» — Дерсу счел за насмешку.

В нем причудливым образом уживались анимизм и религиозность. Исповедуя свою наивно-первобытную религию, Дерсу находился во власти бесчисленных поверий, ритуальных привычек, знал множество примет и обрядов. И в особенности чтил все, что было связано с его покойными отцом и матерью, с его погибшей семьей. Еще во время второй встречи с экспедицией Дерсу посетил места, где когда-то стояла юрта его отца, где сам он раньше жил и где неподалеку были похоронены его жена и дети. В тот день Дерсу был печален, рассеян и то и дело задумывался, глядя куда-то вдаль. Он отказался отправиться на охоту и рассказал Арсеньеву, что по их обычаю нельзя ходить на могилы покойников, стрелять вблизи них, рубить лес, собирать ягоды и мять траву, чтобы не нарушать покой усопших.

Мысль о семье никогда не покидала Дерсу, он был убежден, что на том свете

жена и дети испытывают те же нужды, что и он здесь, что после смерти он воссоединится со своими родными и это только вопрос времени. Когда Дерсу видел тяжелые сны, в которых жена просила его о помощи, он впадал в тоску и принимался священнодействовать и делать жертвоприношения.

Как-то Арсеньев застал Дерсу во время такого обряда. «То, что я увидел, — пишет он, — было так для меня неожиданно и ново, что я замер на месте и не смел пошевельнуться. Дерсу сидел перед огнем лицом ко мне. Рядом с ним лежали топор и винтовка. В руках у него был нож. Уткнув себе в грудь небольшую палочку, он строгал ее и тихо пел какую-то песню. Пение его было однообразное, унылое и тоскливое. Он не дорезал стружки до конца. Они загибались одна за другой и образовывали султанчик. Взяв палочку в правую руку и прекратив пение, он вдруг обращался к кому-то в пространство с вопросом и слушал, слушал напряженно, но ответа не было. Тогда он бросал стружку в огонь и принимался строгать новую. Потом он достал маленькую чашечку, налил в нее водки из бутылки, помочил в ней указательный палец и по капле бросил на землю во все четыре стороны. Опять он что-то прокричал и прислушался. Далеко в стороне послышался крик какой-то ночной птицы. Дерсу вскочил на ноги. Он громко запел ту же песню и весь спирт вылил в огонь»[8]. Арсеньев был поражен, с каким исступлением Дерсу после этого начал бросать в костер соль, и рыбу, и чумизу, и новые улы, и спички — все, в чем нуждалась, по его мнению, его семья в загробном мире. Только услышав еще раз крик ночной птицы, Дерсу немного успокоился и объяснил подошедшему Арсеньеву, что это не птица, а «ханяла», душа его жены, которая во время обряда получила все, чтобы не нуждаться в том мире.

Дерсу держал в сердце святые воспоминания, поклонялся разным явлениям природы, и были в его душевном арсенале феномены, которые он особенно почитал.

Так, однажды, бредя по лесу, Дерсу вдруг «остановился и, не спуская глаз с какого-то предмета, стал снимать котомку, положил на землю ружье и сошки, бросил топор, затем лег на землю ничком и начал кого-то о чем-то просить»[9]. Оказалось, что Дерсу увидел женьшень. Выкопав корень, вымыв его и бережно завернув в бересту, Дерсу помолился, а потом подарил этот корень Арсеньеву.

Женьшень для жителя тайги — растение священное, растение-символ, и точно так же священен для уссурийского аборигена тигр — «амба», с которым у Дерсу были свои счеты. Тигра надо умилостивить и уговорить охотится в другом месте.

Долгие годы Дерсу не мог забыть, как он когда-то напрасно убил тигра. Встретившись со зверем, Дерсу просил его уйти, но тот продолжал преследование. Когда гольд прицелился и хотел выстрелить, тигр перестал реветь и медленно пошел в кусты. Надо было опустить ружье, но Дерсу нажал курок. Это был непоправимый грех: ведь тигр послушался и уходил восвояси. Дерсу панически перепугался, и с той поры мысль, что он напрасно убил тигра, не давала ему покоя. Она преследовала его повсюду. Ему казалось, что рано или поздно, а он поплатится за это и даже по ту сторона смерти должен дать ответ.

Примечательна встреча Дерсу со старовером, с которым они еще в молодости вместе охотились. Старовер этот был рад давнему знакомому, угощал Дерсу медом и калачиками, а Арсеньеву говорил, что хотя Дерсу человек хороший, правдивый, все же он азиат, в бога не верует и неизвестно, каково ему будет на том свете.

На замечание Арсеньева, что перед смертью все равны, старовер, перекрестившись, отвечал с пренебрежением: «Оборони, царица небесная. Я истинный христианин по церкви апостольской, а он что? Нехристь. У него и души-

то нет, а пар»[10]. Дерсу же, в свою очередь, отправляясь утром на охоту,

беспокоился о том, что хочет помочь староверу, так как у него много детей. И, вернувшись с охоты, он разделил убитого оленя поровну — солдатам, староверу и жителям соседних фанз. Так Дерсу поступал постоянно. «Этот первобытный коммунизм, — пишет Арсеньев, — всегда красной нитью проходил во всех его действиях» [11].