Словари

— Вымышленный город из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

— Герой Александра Половцева в телесериале «Улицы разбитых фонарей».

Солове́цкие острова́ — группа островов в Белом море, при входе в Онежскую губу (крупные острова — Соловецкий, Анзерский, Большой и Малый Муксалма, мелкие — Большой и Малый Заяцкие). Площадь 347 км 2 . Высота до 107 м (г. Голгофа). На Соловецком острове расположен ансамбль Соловецкого монастыря; около монастыря и на островах — принадлежащие ему скиты, культовые, жилые и хозяйственные постройки.

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА — СОЛОВЕ́ЦКИЕ ОСТРОВА́, архипелаг при входе в Онежскую губу Белого моря. Административно острова входят в Архангельскую область (см. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ). Общая площадь 347 км2. Архипелаг состоит из 6 островов: крупные — Соловецкий, Анзерский, Большой и Малый Муксалма; мелкие — Большой Заяцкий и Малый Заяцкий. Природный, исторический, архитектурный и культурный памятник, религиозный и военный форпост России на Севере.

Поверхность островов холмистая, самая высокая точка — гора Голгофа на Анзерском острове (высота 107 м). Основные горные породы, которые сформировали острова — граниты и гнейсы. На островах имеется большое количество озер — около 500. Часть их когда-то была соединена системой каналов. Несмотря на то, что Полярный круг находится всего в 165 километрах к северу от островов, в природно-климатическом отношении здесь расположен настоящий уголок средней полосы России. Зима длится долго, но она относительно мягкая; весна холодная, лето умеренное, осень теплая. Поэтому здешняя растительность весьма богата. В лесах преобладают хвойные породы, встречаются береза и ольха, рябина, осина. В лесах обитают птицы, на побережье попадаются даже гаги.

На островах сохранились памятники первобытных времен — т. н. лабиринты. Затейливые сооружения из камней имеют вид спиралей и разнообразных узоров. Они встречаются по всей Северной Европе, обычно их относят к 1-му тысячелетию до н. э. Археологи указывают на культовый характер этих сооружений, однако их истинное назначение неизвестно. Кто бы ни были строители лабиринтов, они ушли с Соловков задолго до прихода русских. Комплекс первобытной культуры входит в заповедник и находится на Анзерском острове.

Соловецкие острова были известны и шведам и новгородцам, сюда заходили охотники на морского зверя. Но постоянного населения до основания монастыря здесь не было. Основатели Соловецкого монастыря пришли с северных земель России. Савватий, монах Кирилл, заложил монастырь в 1429. После смерти Савватия его спутник Герман отправился на Онежское озеро в обители Палеостровского монастыря. Вместе с Германом на Соловки приехал Зосима, молодой инок Онежья. Монастырь, заложенный первыми насельниками, был устроен в западной части Соловецкого острова, на берегу бухты Благополучия. Его центр — Спасо-Преображенский собор (называется также Соловецким (см. СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ) или Зосимо-Савватиевским собором). Существует легенда о том, что Герману было видение страшных мучений людей на том месте, где был заложен монастырь, и молитвы монахов должны были облегчить будущие страдания. В 20 в. эти видения стали рассматривать как предсказание советских лагерей. В основании собора находится церковь преподобного Германа, где были его мощи. Мощи Зосимы и Савватия в серебряных раках находились в Троицком соборе.

При третьем игумене Ионе (см. ИОНА (митрополит)) монастырь получил от новгородского архиепископа грамоту на владение всеми Соловецкими островами. В 1450 новгородская посадница Марфа Борецкая подарила монахам свои беломорские волости Суму и Кемь. Монастырь рос и развивался. После того, как Москва разгромила Великий Новгород, права монахов подтвердил царь Иван III (см. ИВАН III Васильевич). Настоящую славу монастырь получил после того, как его игуменом стал Филипп (в миру Федор) Колычев (см. ФИЛИПП (митрополит)), в 1537 пришедший в монастырь послушником, скрывая свое знатное происхождение. Он основал здесь железный промысел, проложил между озерами систему каналов, на которых построил мельницы. Монастырское хозяйство оснастилось механическими приспособлениями. С востока к стенам подходит грандиозный памятник инженерного искусства — Святое озеро, последнее звено в гидросистеме. На озере Филипп поставил мельницу, турбина которой приводила в действие разнообразные машины. В юго-восточной части Большого Заяцкого острова сохранилась филипповская дамба. Как известно, Филипп по настоянию Ивана Грозного был сделан русским митрополитом, но из-за своего прямого характера вскоре погиб. Одухотворенная его гением природа Соловков — свидетель того пути, которым могла бы пойти, но не пошла Россия.

Но и после Филиппа строительство продолжалось. Сегодня сохранились следующие строения основного комплекса: трапезная палата с Успенской церковью (1552-57), уже упоминавшийся Преображенский собор (1556), Троицкий собор (1859), колокольня (1777), Никольская церковь (1833) и галерея-переход (18-19 вв.). Имя митрополита носит Филипповская церковь (1798). К ней примыкает ряд хозяйственных построек, Святительский корпус для больных и престарелых монахов. По прекрасной дороге, также проложенной во времена Филиппа, можно отправиться к Вознесенскому скиту с одноименной церковью. Они венчают самую высокую точку Большого Соловецкого острова. С 1867 купол церкви служил маяком. На острове Анзер в начале 17 в. был основан Троицкий скит. На горе Голгофа сохранилась церковь Распятия Иисуса Христа с колокольней, трапезной и кельями.

Смерть Филиппа отнюдь не отвратила интерес царя к монастырю. В 1578 по царскому указу на Соловки прибыл воевода Михаил Озеров со стрельцами и пушкарями. При Федоре Иоанновиче за возведение каменных стен на месте деревянных принялся монах Трифон — гениальный архитектор и строитель. Большинство построек возведено по его чертежам. Обитель стала настоящей крепостью. Общая длина стен составляет 1084 м, высота до 10 м, высота башен до 17 м (с деревянными шатрами и до 30 м). Сильнейшее впечатление производит кладка из подручных камней разнообразных размеров, вплоть до огромных валунов (известно, что их тащили по 200 и больше человек). В крепостной комплекс входит 8 башен — Прядильная, Успенская, Сторожевая (Корожная), Никольская (Северная), Квасоваренная, Поваренная, Архангельская (Южная), Белая (Головленкова) — приспособленных для установки артиллерийских орудий. В 1594 крепость была готова. Она выдержала испытание Смутным временем (см. СМУТНОЕ ВРЕМЯ), когда монастырь осаждали шведы и немцы. В 1658 здесь укрывались крестьяне Поморья, скрывавшиеся от набегов шведов.

С началом церковного раскола (см. РАСКОЛ) монахи Соловков не приняли нововведений. 8 лет они выдерживали осаду, и монастырь пал только в 1676 в результате предательства. По иронии судьбы именно здесь был пострижен патриарх Никон (см. НИКОН (патриарх)), впавший в немилость. После конца «Соловецкого сидения» монастырь некоторое время находился в упадке.

В годы Северной войны царь Петр I заложил здесь новые укрепления. В 1702 он прибыл на Соловки на 13 военных судах. Отсюда эскадра направилась к поморскому селу Нюхча — исходной точке «государевой дороги». По заранее проложенной крестьянами просеке солдаты за девять дней преодолели 160 верст пути и перетащили из Белого моря в Онежское озеро 2 боевых корабля. Через озеро и реку Свирь фрегаты вошли в Ладожское озеро, где нанесли неожиданный удар шведам. Шведские крепости Нотебург и Ниеншанц пали, а в 1703 был заложен Петербург. От пребывания Петра остался уникальный для Соловков деревянный памятник — церковь Андрея Первозванного (покровителя военного флота) на Большом Заяцком острове.

Полтораста лет спустя, во время Крымской войны в 1854, на монастырь напали два британских фрегата. По крепости было выпущено до восьми тысяч ядер, бомб и картечи. Но разрушения были незначительны, и фрегаты ушли. Вернулись англичане год спустя. На месте переговоров англичан и монахов заложен памятник — «переговорный камень».

В 19 в. монастырь стал крупным паломническим центром. Ежегодно он принимал до 12 тысяч человек. В 1882 на островах была открыта биологическая станция на средства Петербургского общества естествоиспытателей, а в 1910 построена одна из первых электростанций России.

Революция пришла сюда с опозданием. В 1918 на Соловки отправились представители новой власти. Для отражения их нападения монахи вступили в союз с прежними врагами — англичанами — и после их отступления ушли вместе с ними. В 1923 в монастыре были размещены СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения, Северные лагеря особого назначения) и СТОН (Соловецкая тюрьма особого назначения). В старинных казематах вновь поместили политических заключенных. В В 1928-32 здесь отбывал срок будущий академик Д. С. Лихачев (см. ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич). В 1939 лагерь был расформирован. В 1942 на острове была открыта Школа юнг военно-морского флота. В 1945 она была закрыта (юнгам посвящен памятный знак). Двадцать лет на острове существовал небольшой поселок. В 1967 на островах был организован музей-заповедник, начались реставрационные работы. В 1991 монастырь был возвращен Русской православной церкви. В память о жертвах террора открыт памятный знак.

СОЛОВЕЦКИЕ острова — группа островов в Белом м., при входе в Онежскую губу (крупные острова — Соловецкий, Анзерский, Б. и М. Муксалма, мелкие — Б. и М. Заяцкие). Площадь 347 км². Высота до 107 м (гора Голгофа). На Соловецком о-ве расположен ансамбль Соловецкого монастыря; около монастыря и на островах — принадлежащие ему скиты, культовые, жилые и хозяйственные постройки.

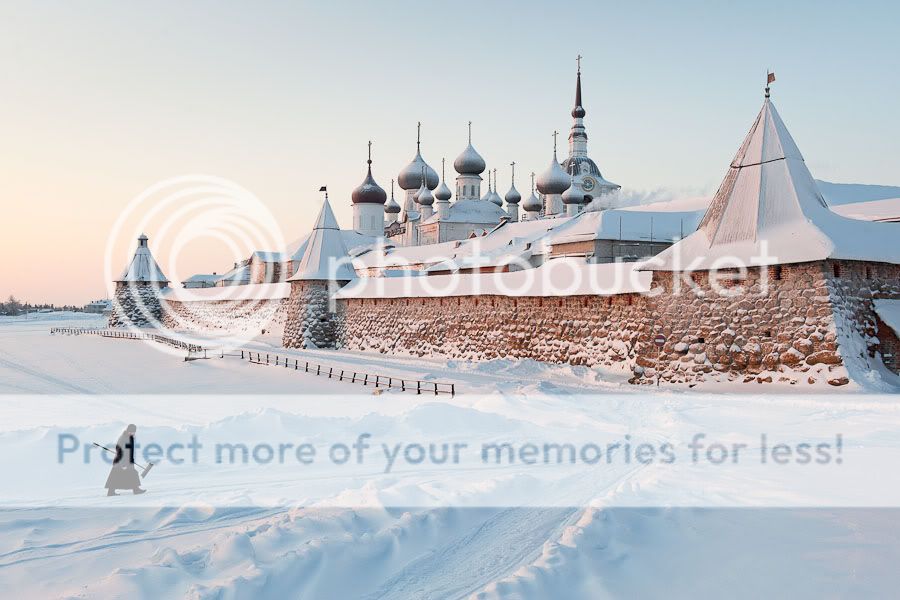

Соловецкие острова. Панорама.

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА, архипелаг из 6 холмистых островов при входе в Онежскую губу Белого моря, в России. Площадь 347 км 2 . Высота до 107 м (гора Голгофа на острове Анзерский). На Большом Соловецком острове известно около 500 озер, часть которых соединена разветвленными каналами и протоками. Сохранился ансамбль Соловецкого монастыря с разбросанными по островам культовыми, жилыми и хозяйственными постройками. С 1974 Историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Туризм.

Охота и браконьерство на Соловках

«Мы одного немца таково ли по шеям накостыляли — страсть. Забрался он в леса наши, да давай зверя стрелять. Он, паршивый, того и понять не может, что ему на час забава, — а у нас навсегда зверь пуганый будет. Экая у них жадность, право!»

( Василий Немирович-Данченко. Соловки, 1874 )

«. в редакцию пришло письмо из Соловков, подписанное 300 местными жителями. Из него мы узнали, что местное руководство готовит референдум, на который вынесен вопрос о целесообразности открытия охоты на Соловецких островах. На островах, тех самых, где сосредоточены православные русские святыни Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь и скиты, рассеянные по островам архипелага. Конечно, необходимость новых подходов к хозяйствованию на Соловках для всех очевидна. Но горько сознавать, что острова вновь, как было уже не раз, могут стать жертвой «реформаторства».

Устроить охоту «по-соловецки»?

. Пока соловчане бьют в колокола, по сообщению местного радио, вопрос об открытии охоты местным руководством уже согласован на уровне Госкомитета РФ по охране окружающей среды и Комитета по экологии Архангельской области, осталось только согласовать с музеем-заповедником. Чиновники ссылаются на якобы многочисленные просьбы местных жителей. Хотя в распоряжении нашей редакции оказалось около 300 обращений соловчан, призывающих этот проект остановить. Из их писем очевидно, что мнение большинства местных жителей не совпадает с желанием группы «охотников», а ссылки на ущемление конституционных прав населения просто нелепы. Конституция РФ такого права, как «право на охоту на охраняемой государством территории», не содержит.

На островах давно уже не проживает полторы тысячи человек, как утверждают «охотники». Вряд ли наберется и одна тысяча. Охотников среди местного населения всего 22 человека, и что же, ради удовлетворения их страсти Соловки сокровищница мирового наследия (в том числе и природного) должны перестать быть заповедными? Или это желание более влиятельных лиц устроить охоту «по-соловецки»?

Далее рассказывается, что первая попытка провести референдум по охоте была 18.01.1998 года. Из-за отпуска мэра Соловков г-на Бровина и пассивности соловчан референдум не состоялся. Причина срыва референдума внешне была технической: комиссия не была сформирована. Решение о проведении референдума было принято на сессии Муниципального совета в нояюре 1997 года, тех пор совет не собрался. Мартовская 1998 года сессия не состоялась.

«Вся надежда порядочных людей острова, заброшенных и забытых Большой землей, была на государственные органы охраны природы. Но они, судя по всему, бездействуют. Одними из первых, кто ударил в набат, руководство Беломорского социально-экологического центра, которое обращалось за помощью к лесхозу, музею-заповеднику, районному охотоводству и во многие другие инстанции, чтобы не допустить повальной охоты. Но их глас пока остается неуслышанным.» (Асеф Джафарли. Особенность Соловецкой охоты. Журнал «Культура». Москва. 16.04.1998)

Байка про чекистов-браконьеров

«Водятся на Соловках зайцы, лисицы, северные олени, волки с медведями были, да их давно перестреляли, еще во времена СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).» (Алексей Иванов. Гиперборея. «Дружба Народов», №2, 2004) Чекисты, безусловно, гады. но волков и медведей на Соловках они не стреляли. Подборка всякой ерунды и глупости про Соловки.

Соловецкие развороты: в Париж вместо Соловков

«Но затем Кюхельбекер увлекся преподаванием русской словесности и. вольнодум ством, что нашло отражение в его стихотворениях, из-за которых он чуть было не угодил в Соловки или Сибирь. В сентябре 1820 года Кюхельбекер отправился за границу. Окунувшись в политические страсти, которые бурлили в Италии и Греции, он увлекся идеями конституционной власти. В ноябре Кюхельбекер посетил Веймар, где познакомился с Гёте, а затем и Париж. «(Хечинов Юрий. Жизнь и смерть А.Грибоедова. Журнал «Наука и жизнь», №9. Москва. 2003.)

Поделиться в социальных сетях

Новость того дня

• Настоятель монастыря архимандрит Илларион ходотайствовал о строжайшем запрете охоты на Соловках для промышленников и моряков. Запрещение было настолько строгим, что исключение не было сделано даже для Великого князя Владимира Александровича, брата императора Александра III, который во время посещения монастыря пожелал добыть оленя.

Искупительная молитва Соловецким угодникам Для охотников за жестокость и все совершенные злодеяния против животных.

© 1998-2021 , Solovki Encyclopaedia. All rights reserved.

© 2012-2021 Powered by InstigoMedia Inc.

Зимняя жизнь Соловков. Часть первая: коренной соловчанин

Легендарные Соловецкие острова. Знаменитый на весь мир монастырь, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не менее знаменитые лагеря. Туристическая Мекка Архангельской области. За этим живописным фасадом скрывается тот факт, что Соловки — еще и остров, где живут люди. Не монахи, а простые смертные. Летом тысяча жителей поселка Соловецкий растворяется в толпе туристов. Зимой на острова приезжает в лучшем случае пять-десять человек. В это время, лишенная туристической «шелухи», проявляется настоящая жизнь Соловков.

Под крылом двухмоторного Ан-24 Белое море. Если заливы уже давно и прочно сковало льдом, то в открытом море сплошное месиво из ледяных осколков и мелкой крошки. Водного пути на острова не будет до мая месяца, сейчас добраться до Соловков можно только по воздуху. Если повезет, и на неделю не повиснет туман.

Зимой добраться к главный туристическим хитам — горе Секирной, острову Муксалме, Переговорному камню — можно в лучшем случае на снегоходах, а на другие острова архипелага пути и вовсе нет. Жителей Соловков это слабо интересует, у них дела. Побелевший поселок Соловецкий встречает редкого туриста закрытыми витринами сувенирных лавок,запорошенными снегом будками велопрокатов, замками на дверях гостиниц и кафе.

То, что дверь одного из кафе оказалась открытой, в этой ситуации вводит в легкий ступор. Ответ на вопрос сразу за порогом — в заведении общепита ремонт. За грязным от раствора столом сидит мужичок. Представляется Олегом. Кучерявые волосы с проседью, орлиный нос — небритый армянин в прожженном свитере больше тянет на Алика.

— Какое «перекусить»! Зачем ты вообще сюда зимой приехал?! Кругом все белое, что ты тут увидишь? — работник говорит с глубоким, как священный Севан, горским акцентом, — Пока нет никого, вот, надо печку отремонтировать.

Летом четыре из пяти жителей Соловков так или иначе работают с туристами. Зимой на турбизнес работает горстка людей, да и то косвенно. Для Алика Овсепяна зима — единственное время, когда можно отремонтировать печь. Летом со всеми туристами будет просто не до этого. Печник берет мастерок. Я решаю поснимать, как он работает:

— О, снимать будешь! Хорошо, — Алик начинает резкими движениями набрасывать раствор на облупленную печку, — Вот она, моя скорость, вот она! Снимай-снимай, потом в Москву Путину отправишь, он увидит, какой я молодец и к себе позовет, — на заляпанном раствором лице ни тени иронии.

Завода мастеру хватает минут на пятнадцать, и Алик возвращается за стол к чаю, свежему хлебу и толстым кольцам колбасы. Историю о том, как южный человек оказался на севере, Олег-Алик рассказывает без особых подробностей:

— Ну уехал я оттуда, когда ты еще не родился — в 68 году. Ну не сам уехал — попросили. Ну это я подробно рассказывать не буду, — печник обильно перемежает рассказ непечатными выражениями, — Потом в Великих Луках жил, много где жил, а в 86 году сюда перебрался. Получается, местный я.

Таких «местных» на Соловках абсолютное большинство. История Алика Овсепяна — типичная история соловецкого жителя, доведенная до гротеска. В 1939 году Соловецкий лагерь особого назначения расформировали и вывезли. Вместо заключенных и надзирателей на остров начали приезжать военные с семьями. Позже подтянулись охотники за длинным рублем — добытчики водорослей на Соловках получали щедрые северные надбавки. К тому времени поморов, коренного населения острова, на Соловках уже не было лет двести-триста. Монахи как сейчас, так и в прошлом приезжали на Соловки со всей России, совершали на острове духовный подвиг монашества и умирали, не оставив потомства. Так что семья украинских армян или мимоходом брошенная подначка «А вас, поляков, никто не спрашивает» на Соловках норма. Алик Овсепян такой же местный, как любой другой из тысячи жителей поселка Соловецкий, как эстонцы, украинцы, белорусы. На вопрос «Почему остался», Алик отвечает очередной трехэтажной тирадой, из которой можно сделать общий вывод «Так получилось». На Соловках у Алика родился сын, так что Овсепян-младший — соловчанин во втором поколении. Овсепян-старший с острова никуда не собирается, а к главному туристическому символу Соловков относится просто:

— А монахи? А что? Кому-то нравится, кому-то нет. Я вот не против, — Алик пытается серыми от раствора пальцами стереть с носа грязное пятно, но только размазывает его еще больше, — Они всем всегда помогают, кто не попросит. Деньгами помогают, делом помогают. Нормальные ребята. Только я ничего не прошу, у меня все есть. Ну ладно, пойду печь доделаю. Работать надо.

И Алик снова пошел готовить кафе к нашествию туристов.