Первобытное орудие особенно нужное рыболовам, какое (6 букв)?

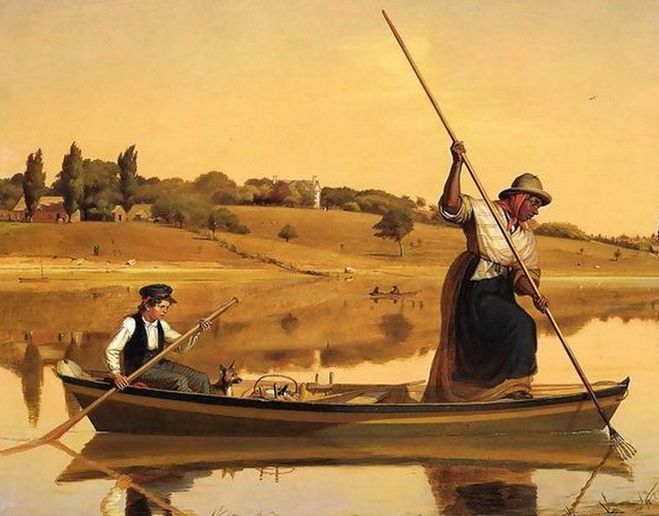

Даже не нужно напрягаться, так как ответ очевиден, речь идет о гарпуне. Только лишь хочется добавить к тексту вопроса небольшое уточнение, что первобытным можно считать лишь само орудие, но не способ его употребления. Я хочу сказать, что используют гарпун и сегодня. Где то, это обычный способ добычи улова, где-то в другом месте, это спортивное развлечение, а есть случаи, когда это довольно жестокое браконьерство. Например ловля щук по осени. Дело в том, что щуки засыпают на мелководье перед наступлением морозов и их легко гарпунить прямо с лодки. А жестокоть в том, что вы нападаете на спящую рыбу. Вернемся к теме вопроса. Иногда гарпун называют острога.

Ответ на задание викторины — ГАРПУН.

Может быть это слово гарпун.

Гарпун — орудие, употребляемое для охоты, преимущественно на морских и вообще водных животных. Оно похоже на копье или дротик, с тем лишь отличием, что его наконечник, обычно снабженный еще боковыми, загнутыми назад зубцами, неплотно соединен с древком и при ударе, попадая в тело животного, легко отделяется от древка, оставаясь соединенным с ним посредством прикрепленной к середине его веревки. Орудие это в большом употреблении у эскимосов, алеутов, чукчей и других народов Севера. Подъезжая на легкой кожаной лодочке против ветра к тюленю, моржу или другому подобному животному, эскимос бросает в него от руки свой Г. Пораженное животное делает резкое движение и погружается в воду; острие Г. при этом отделяется от древка и остается благодаря своим боковым зубцам плотно засевшим в теле животного. Веревка, соединяющая наконечник с древком, разматывается и увлекается наконечником в воду, но древко, к которому часто привязывается еще пузырь, плавает на поверхности воды и указывает охотнику направление, по которому ушел зверь. Следуя за древком, охотник дожидается, когда животное снова вынырнет, и бросает в него другой гарпун. Мало-помалу животное, обессилев от потери крови, всплывает на поверхность и достается охотнику. Наконечники Г. у эскимосов, алеутов и т. д. делались, а отчасти и делаются еще, из моржовой и мамонтовой кости, само же острие — из заостренного кремня, аспида или естественного (метеоритного) железа. Подобные Г. были встречены и у других морских народов, например, у обитателей Огненной Земли, а также у некоторых народов, живущих вдали от моря, например, у негров Судана, охотящихся при помощи подобного же оружия, только с железным наконечником, за гиппопотамом. Жители Андаманских островов (в Бенгальском заливе) пользуются Г. для охоты за сухопутными животными, особенно за кабаном. У первобытных обитателей Европы Г. также был в большом употреблении. В отложениях пещер древнейшего каменного (палеолитического) века Франции было найдено довольно много наконечников, сделанных большей частью из рога северного оленя, снабженных обычно двумя рядами боковых зубцов и имеющих на противоположном (нижнем) конце заострение для вкладывания в соответственную втулку древка, а над этим заострением — два боковых выступа, служивших, без сомнения, для того, чтобы прикреплявшаяся к наконечнику веревка не могла соскакивать. Так как пещеры средней Франции находятся далеко от моря, то, очевидно, Г. употреблялись тогда для охоты за сухопутными животными или, может быть, для ловли крупной рыбы. Подобные же Г., только сделанные из кости или рога благородного оленя, попадаются и в отложениях позднейшего (неолитического) каменного века, например — в свайных постройках Швейцарии, а равно и в металлическую эпоху, например, в свайных постройках этой эпохи, когда наконечники гарпунов делались уже из бронзы и железа. У нас в России костяные наконечники Г. были находимы неоднократно как в отложениях каменного века, так и в позднейших. Укажем, например, на находки по южному побережью Ладожского озера, описанные профессором Иностранцевым. Г., найденные здесь, могли употребляться для охоты за тюленями. Костяные гарпуны были найдены также среди остатков поселения каменного (неолитического) века у деревни Волосова близ Мурома, а также на так называемых костеносных городищах восточной России. Реже попадаются подобные орудия (медные или железные) в позднейших отложениях. Европейцы пользовались Г. для охоты за китами. Наконечник гарпуна делается в этом случае массивный, железный, и бросается в кита из особой пушки, с которой он остается соединенным посредством плотного каната. В новейшее время, впрочем, место Г. все более и более заступают разрывные пули, да и многие инородцы Севера — алеуты, чукчи, эскимосы — начинают переходить к употреблению огнестрельного оружия. Д. Анучин.

Всем известно что до изобретения удочки рыбу ловили с помощью остро наточенных палок или же копий. Ее попросту накалывали на копье, это требовало неимоверно хорошей реакции и не дюжего зрения. Называли же такое копье ГАРПУН.

Одним из первых орудий для ловли рыбы, которое использовали древние люди был ГАРПУН. По сути он представлял собой палку с острым концом, которым резким и быстрым движением накалывалась рыба. Это уже потом, как минимум после появления ткачества, появились сети и удочки.

Древние люди ловили рыбу несколькими способами, причем они даже умели плести сети. Сети они вязали из крапивы, осоки, лыка и конопли, а отпечатки этих древних неводов до сих находят ученые на черепках глиняных сосудов.

Люди в те далекие времена умели строить ловушки в воде из сложенных ветвей деревьев. Рыбины попадали в них и застревали в ветках, а рыбаки хватали их голыми руками. Правда, не всегда это получалось.

Когда в ловушки попадались рыбы приличного размера, древние люди поражали их острогами и гарпунами, сделанными из кости. Именно гарпун был своеобразной палочкой-выручалочко й для первобытных рыболовов.

Ответ: «гарпун».

Красивый изящный женский поклон был введен в 18 веке для выражения почтения и уважения перед собеседником. Реверанс представляет собой очередность таких действий:

- Нога отводится назад, так, чтобы кончик носка касался пола.

- Колени пригибаются, позволяя принять позу полуприседания

- Наклоняется голова

- Взгляд опускается вниз.

Казалось бы, ничего сложного. Но девушки часами изучали эти движения до изнеможения, потому что не так просто удержать равновесие, не запутаться и ничего не забыть. Сейчас реверанс не практикуется — только в театральных представлениях.

На Руси ведение записей событий, хронологическое или условноповестовательное, называлось летописью.

Понятно, почему такое слово возникло — пишем лета, записываем события, бывшие в разные лета.

Ответ: Летопись (в единственном числе)

Сначала нужно указать, что основу любого народного женского белорусского костюма составляли длинная белая льняная рубашка, которая всегда украшалась вышивкой. Поверх этой рубахи женщины носили понёву ( позднее её заменила суконная юбка — андарак ), а которая состояла их трёх сшитых суконных больших куска ткани, сверху собранных шнуром, который стягивался на талии или под животом. Понева была распашная, то есть была открытая впереди или сбоку или закрытая. Цвета самые разные, часто с орнаментом.

Также в народный женский белорусский костюм входили: фартук, иногда безрукавка и пояс.

Так что ответом на данный вопрос является — Понева ( 7 букв ).

Этот город — Афины.

Сократ был обвинён в нарушении закона, в отрицании богов, почитаемых афинянами, в том, что «развращал» молодёжь, обучая её способности мыслить.

Великий философ отказался от написанной для него юристом Лисием защитительной речи и выступил в свою защиту сам, пытаясь не только доказать, что обвинения в его адрес смешны и нелепы, но и отстоять свою гражданскую позицию.

Речь философа на судебном процессе превратилась в беседу с обвинителями, с судьями, с народом Афин. Именно в обращении к людям он назвал Афины «величайшим городом», «прославленным мудростью и могуществом»:

Есть множество легенд и различных домыслов того, кто же был тем самым воином, который пронзил копьем тело Иисуса. У самих евангелистах, которые описывали это событие имя не было указано и лишь только в апокрифическом Евангелии Никодима говорится, что имя воина, который пронзил тело Христа, было Лонгин ( опять же не имя, а прозвище, которое обозначало — » длинный «, то есть высокого роста ). Так же есть расхождения, одни писали, что он был практически слепой, другие же утверждали, что он страдал какой то глазной болезнью. Как бы там не было, но когда кровь, вытекшая из раны Христа попала на глаза этого сотника, то он сразу же вылечился, то есть зрение к нему возвратилось в полной мере. Впоследствии, согласно преданию, он крестился и принял мученическую смерть.

Так что ответом на данный вопрос я называю — Лонгин ( 6 букв ).

Как древний человек рыбу ловил

Ловить рыбу в Поволжье люди научились в позднем палеолите, а в мезолите и в неолите это занятие стало их привычным промыслом. В те далекие эпохи в наших краях обитали местные оседлые племена рыболовов-охотников, населявшие берега рек и озер современной Нижегородской области. Для своих поселений люди выбирали песчаные речные дюны или ровные полосы длинных озерных берегов. Но большее предпочтенье древние промысловики отдавали берегам рядом с впадавшими в большие водоемы ручьям и озерам, из которых брали начало небольшие речки.

Сегодня мы расскажем, как и чем ловили рыбу на нижегородских реках и озерах в глубокой древности. Конечно, рыболовные снасти теперь стали намного совершеннее. Изменился и сам подход к рыбной ловле: ныне рыбу ловят по большей части ради увлечения, в древности ее промысел был необходим, чтобы не умереть с голоду.

Древние «нижегородцы» баловались осетринкой

Известно, что еще пару сотен лет назад большинство нижегородских рек и озер просто кишили разнообразной рыбой. Поэтому не удивительно, что стерлядочкой и осетринкой нижегородцы баловались довольно часто. Что тогда говорить о глубокой древности, когда количество рыбы в наших водоемах было если уж не в сотни, то точно в десятки раз больше, к тому же была рыба значительно крупнее.

Во время раскопок на всемирно известной неолитической стоянке на Оке у деревни Волосово, в Навашинском районе нашей области, выдающийся русский археолог граф Алексей Уваров еще в XIX веке отмечал изобилие костей и чешуи щуки, леща и стерляди. Вот только ели первобытные люди рыбку в не проваренном, а в слабосоленом и даже сыром виде. Это известно историкам благодаря копролитам, найденным на первобытных стоянках. Медики исследовали эти переваренные остатки человечьей пищи и поставили свои неутешительные диагнозы. Оказалось, что благодаря такой «кухне», многих неолитических мужиков и баб точили изнутри разнообразные паразиты, в том числе описторхоз и диффилоботриоз.

Основными орудиями лова рыбы были сети

Самыми распространенными орудиями коллективной рыбной ловли в каменном и бронзовом веках, конечно же, были сети. Их начали изготавливать еще в позднем мезолите, то есть примерно в VI тысячелетии до нашей эры. Кроме сетей древние племена пользовались орудиями лова наподобие теперешних бредней и неводов. Плели эти орудия лова рыбы из лыка, крапивы, конопляных и льняных нитей, из корней и листьев осоки, из скрученных лубяных волокон.

Изредка археологи находят черепки больших глиняных сосудов, на которых четко видны отпечатки мелкой рыболовной сети. На этих отпечатках даже можно различить волокна и узелки сетевой ячеи. Иногда ячейка эта столь мала, что в ней должна была застревать даже самая мелкая пресноводная рыбка: плотва и даже уклейка.

Откуда же на первобытных горшках взялись отпечатки сети, спросите вы? Археологи считают, что древние женщины-гончары лепили эти сосуды на специальных болванках из травы и мха, обтянутых вышедшими из употребления рыболовными сетями или шкурами. Отпечатки сетей на керамике найдены и на уже упомянутой нами Волосовской стоянке на Нижегородчине. Размер ячейки тамошних древних сетей составлял 10 на 10 и 20 на 20 миллиметров.

А вот на соседней с Волосовской, расположенной чуть выше по течению Оки, Панфиловской стоянке под Муромом, сетевые отпечатки на керамике более разнообразны: 10 на 10, 20 на 20 и 40 на 40 миллиметров. Сети с окских стоянок, вероятно, были сплетены из тонких нитей льна и конопли, так как отпечатки их довольно тонкие. В слое раннего мезолита на древнем поселении Озерки, сохранился обрывок сети, связанной перевитой растительной нитью толщиной всего 1 миллиметр. На этом же археологическом памятнике был найден костяной крючок, перевязанный узлом из той же нити. Кстати, для привязывания сетей и ловушек древние рыболовы использовали длинные тонкие колья с заточенными концами, которые археологи часто находят в водных отложениях древних торфяниковых поселений.

Если бы в нашей области раскопали хот я бы одну богатую органикой неолитическую торфяниковую стоянку, свидетельств о древнейших орудиях рыбной ловли в бассейне Волги и Оки было бы гораздо больше. Для примера, в слоях торфа на неолитической стоянке Швянтойя в Литве сохранились остатки челноков, весла и катушки, обернутые веревкой из лыка липы. Там же археологи раскопали поплавок из бересты, обрывки сетей из липового лыка с ячейками от 2 до 7 см.

Удивительно, но ученые даже поняли, что при плетении этих сетей древние промысловики использовали рыбацкий (шкотовый) узел .

Мастер придал грузилу необычную форму

О ловле рыбы в каменном и бронзовом веках сетями свидетельствуют и

находки рыболовных грузил. В неолите грузилами служили обычные округлые гальки, обвязанные или завернутые в лыко или бересту. Пару таких грузил мне довелось найти возле древней стоянки первобытного человека на берегу озера Кусторка в Павловском районе. Одно из них обычное для окского неолита. Это отполированная округлая песчаниковая галька (фото 1), на противоположных сторонах которой имеются выемки для оплетки грузила с целью привязывания его к низу сети. Опытному глазу исследователя на этом грузиле даже заметны выбоины от ударов грузила о стенки и днище древней лодки. Кстати, датировать грузило можно VI-III тысячелетием до нашей эры.

Подобные три грузила были найдены экспедицией нижегородского археолога Андрея Гонозова на неолитической стоянке в том же районе. Два из них — это целые овальные песчаниковые гальки, на которых имеются

по три выемки для обвязывания грузил обмоткой прикрепляемой к низу сети. На одном ясно видны высветленные участки, появившиеся вследствие гниения на грузиле обмотки из органики .

Но поистине интересна другая моя находка. Это хорошо отшлифованная (древние люди шлифовали каменные орудия щебнем, сырым песком и другими абразивами) зеленая галька, которой первобытный мастер придал необычную по сравнению с большинством грузил форму (фото 2). Любопытно, но только после полной полировки грузила первобытный рыболов отбил противоположные стороны грузила, чтобы прочнее закрепить на нем обмотку. А обматывали грузила полосками лыка, берестой, осокой и т.п.

Рыбу ловили не только сетями

Хочется отметить, что в неолите и в бронзовом веке рыбу ловили не только сетями. И сама рыбная ловля была не единственным промыслом древних «нижегородцев»: не менее важными были охота и собирательство. Древние гурманы собирали речных моллюсков, грибы, ягоды, орехи, мед диких пчел, коренья, дикие фрукты и травы. Но основным промыслом оседлых племен,

постоянно проживавших на высоких приречных дюнах, все же был круглогодичный лов рыбы. То есть, именно рыболовный промысел приносил значимое количество пищевых ресурсов. Поэтому каждое время года требовало особых рыболовных навыков и принадлежностей. Главными объектами рыбной ловли были щука, осетр и сом.

После тяжелой, голодной зимы для первобытных «нижегородцев» наконец-то наступало рыбное изобилие. Поздней весной, во время рыбьего нереста, небольшие речки перегораживали «загородями» или «заколами». Еще поздней осенью в низинах, по лугам и оврагам, заливаемым разливами рек, они ставили заграждения из плетня, хвороста и хвойных веток. Весной во время разлива рыба поднималась в затопленные места и застревала в этих заграждениях.

Для ловли рыбы в половодье древние строили ловушки и лабиринты из вбитых в дно реки вплотную друг к другу вертикальных кольев. Когда рыбы туда набивалось достаточно, промысловики перекрывали единственный выход. Тут им нужно было не зевать, а крупную рыбу бить костяными гарпунами и острогами, а мелочь вычерпывать сачком. Подобную ловушку использовали рыбаки балахнинских племен (неолит, III тыс. до н.э.). Эта ловушка представляла собой почти замкнутый круг, и нашли ее в 1878 году на окской Плехановской стоянке близ Мурома.

Костяные гарпуны археологи находят на торфяниковых стоянках мезолита, неолита и бронзового века. Есть сведения, что добыванием рыбы гарпуном в Поволжье люди занимались еще в позднем палеолите. К тому же первобытные рыболовы охотились на крупных щук, сомов и других хищников с помощью лука и стрел. Наконечники таких стрел выделывали из кости, придавая им игловидную форму с биконической головкой и с зазубренным краем. Таким способом (в том числе с помощью остроги) добывали крупных сомов и щук, выслеживая их в заводях и небольших заросших водоемах типа стариц. Вобще же щуку ловили разными способами: били гарпуном, кололи острогой, ловили на крючок с живцом, на блесну, а также вершами.

Весной, летом и осенью древние рыбачили сетями и бреднями. Ставили разнообразные ловушки — точные копии теперешних «верш», «морд» и «ныреток». Так, остатки рыболовных «верш» найдены на нескольких торфянниковых археологических стоянках эпохи мезолита — например, Ивановское и Сахтыш в Ярославской области. Эти ловушки сделаны из расщепленных переплетенных ивовых прутьев или продольно выструганных сосновых лучин, оплетенных липовым лыком . В «верше», найденной археологами на неолитическом поселении Звизде в Прибалтике обнаружены останки 16 щук от 60 до 136 сантиметров длиной .

Ловили древние рыбаки и с лодок на снасти типа современных удочек, донок и подпусков. Благо, рыба в те времена была намного крупнее, в еде неразборчива и хватала крючки и наживки такие «стремные», на которые теперешняя рыбка уж точно брать не стала бы. Так, на озерных стоянках Ивановское под Ярославлем были найдены рыболовные костяные крючки больших размеров. Это подтвердилось немалыми размерами костей и чешуи щук, сомов, судаков, окуней, линей и карасей, найденных в мезо-неолитических отложениях Ивановских торфяников.

Крючки древние рыбаки делали составные: вытачивали из камня небольшие грузила, к которым привязывали костяные острия. Во время раскопок археологи находят такие выточенные из кости и ракушки рыболовные крючки, и их вид, мягко говоря, не самый аппетитный.

Кроме рыболовных крючков ловили на кремневые и костяные жерлицы, служившие для насаживания мелкой рыбки-живца. Когда крупная хищная рыба проглатывала эту насадку, линь натягивался, и жерлица-стерженек, за середину которого была привязана леса, разворачивался поперек, прочно удерживая добычу. Такая кремневая жерлица, сделанная из кремня, была найдена мной в пойме Оки в нашей области (фото 3).

Зимой древние промысловики ставили подо льдом сети, «верши», особенно популярна была ловля рыбы на снасть типа мормышки, изобретение которой произошло еще в мезолите, то есть примерно 7 тысяч 500 лет назад! Находки крючков от этой снасти для подледного лова значительно отличаются от обычных. Стержни мормышечных крючков имеют значительные утолщения. Именно такие тяжелые крючки были наиболее продуктивны для зимней рыбалки.

Другой способ зимней рыбалки в древности — это глушение рыбы каменными, костяными и деревянными колотушками. Рыбак медленно шел по прозрачному льду. Увидев рыбу, идущую подо льдом, он ударял по льду колотушкой, и тотчас вытаскивал оглушенную рыбу через прорубленную пешней прорубь. Самые же древние рыболовные пешни были найдены на стоянке эпохи раннего мезолита (VII тыс. до н.э.) на стоянке Постников Овраг-2 близ Самары.

Орудия древних рыболовов, изготовленные из органических материалов — остатки сетей, костяные гарпуны (фото 4), рыболовные крючки, берестяные поплавки, рыболовные ловушки, деревянные лодки и весла, а также кость и чешуя рыб — хорошо сохраняются только в слоях торфа. Такие торфяниковые стоянки древних рыболовов (мезолит-неолит-бронза) археологи раскапывают в Верхнем Поволжье. Нижегородские же археологи пока исследовали только стоянки в песчаной почве, в которой органика (кость, дерево, береста) сохраняется лишь в единичных случаях.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов