Джиг металлический против джига «мягкого»

массой 5–10 г очень хороши при ловле окуня и чехони. 15–25 г — это универсальный размер. А вот для бросков на максимальную дальность (жерех, иногда судак — с берега) и «пробивки» глубины наиболее пригодны «болванки» от 30 до 40 г.

Есть мнение, что пилькер непременно должен блестеть, ну или еще образом быть более визуально заметным — например, за счет покрытия флуоресцентным лаком. Наверное, это оправдывает себя в морской ловле. У нас же, в пресной воде, я не заметил принципиальной разницы в числе поклевок между пилькерами из отполированного белого металла или оклеенными светоотражающей пленкой и тусклыми свинцовыми. Так что не стоит сильно заморачиваться по этому поводу.

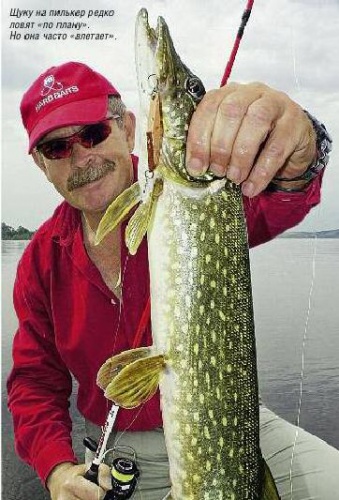

Было бы очень неразумно ловить на пилькеры в коряжнике. эти приманки, даже в самом простом исполнении, обходятся дороже «мягкого» джига, и полноценную «незацепляйку» из них не сделаешь. Поэтому там, где могут присутствовать зацепы, «поролон» с силиконом — вне конкуренции. Металлический же джиг очень хорош на больших открытых просторах водохранилищ типа Рыбинского или Волгоградского. С их помощью легче находить стайного хищника.

Только металл: тяжелый или очень тяжелый

В нашем понимании джиг — это виброхвост, насаженный на головку, или «поролонка» в ее традиционном оснащении. Но за рубежом слово «джиг» употребляется и в отношении многого другого. И брусковатый кусок металла, предназначенный для ловли как в отвес, так и взаброс, — это тоже джиг.

Он же пилькер: только в миниатюре

Помню, как-то меня почти завербовали в поездку на медиа-тур в Норвегию. Но в последний момент я, что называется, «соскочил». Когда выяснилось, что ничего, кроме «дергинга» под лодкой больших железок во фьордах, программа не предусматривает. Кого как, но меня такая рыбалка не вдохновляет.

То, что принято дергать под лодкой в море с целью поймать треску, палтуса или что-то подобное, называется «пилькер», это все хорошо знают. Характерные массы таких приманок часто 100 г и более. Это весьма популярный в иных странах вид рыбалки, под который выпускаются не только сами приманки, но и все прочее, из чего слагается снасть. Например, хорошо знакомые многоцветные японские плетеные шнуры (часто с пометкой «Jig» или «Jigging»), которые в основном рассчитаны именно под ловлю в отвес на тяжелые пилькеры.

Приманками такой массы ловить взаброс, мягко говоря, не очень сподручно. Но есть и пилькеры относительно легкие — по 40 г , а это уже меняет ситуацию. Существует множество, строго говоря, и не пилькеров вовсе (вы просто не найдете этого слова ни на упаковке приманки, ни в каталоге), в силу того что они относятся к другому размерному классу. У нас же название «пилькер» прижилось и для них тоже, поскольку отличаются они от пилькеров «настоящих» только габаритами. Однако, пожалуй, не только. Ведь речь идет о ловле взаброс. Оставим вертикальный «дергинг» тем, кому он интересен.

Свой первый опыт пилькерной ловли взаброс я приобрел даже раньше, чем начал ловить спиннингом. Было мне тогда лет 11-12. Прочитал в газете заметку о том, что летом можно ловить на зимние блесны. Автор описывал ловлю 3-метровой бамбуковой удочкой: просто ходишь по берегу и там, где рядом есть глубина, опускаешь вертикально блесну, дергаешь — и ловишь окуней. Мне показалось тогда, что так просто не достать до рыбы, и я стал блесну забрасывать, насколько позволяла моя удочка без катушки, то есть еще метра на три, и, как-то подергивая, вести ее к берегу. И, что для меня самого стало сюрпризом, нескольких окуней таким образом поймал.

Наш металлический джиг: анатомия

Давайте чуть детальнее коснемся предмета сегодняшнего разговора. Эти приманки, целиком сделанные из металла (ну, может, за исключением небольшой перьевой опушки на тройнике), по форме представляют собой, грубо говоря, «обрубок арматуры», то есть некий кусок металлического прутка.

Для начала стоит обозначить границу, отделяющую пилькеры от других схожих блесен. Всем знакомый «Кастмастер» ведь тоже кусок металлического прутка, разве что нарезанный тонкими дольками. Как быть с ним? Наверное, без «Кастмастера» было бы скучновато, поэтому все-таки включим его как крайнее проявление общего типажа пилькеров. Что же касается «не крайних», то вариантов здесь множество. Тот же пруток, но более тонкий, длинный и срезанный под более крутым углом. Что-то кристаллоподобное — пилькер с характерными плоскими гранями, американцы даже называют его «алмазным джигом». Ну и масса всего другого, отличающегося немного основными пропорциями и какими-то мелкими деталями. Характерная масса этих приманок — от 10 до 40 г , но чаще ловят на пилькеры массой 20- 28 г . Заметно влияет на рабочие качества пилькера металл, из которого он изготовлен. Тут возможны весьма разные варианты. Самый в некотором роде «экзотический» — это алюминий. В этом есть некий парадокс: ведь обычно от пилькера стараются добиться одновременно тяжести и компактности. Пилькер из алюминия никак не может удовлетворить сразу этим двум требованиям. Зато он гораздо медленнее тонет; иногда этот момент принципиально важен.

Пилькеры же из тяжелых металлов можно подразделить по удельному весу «сырья» на три группы. Первая — это железо, латунь и что-то подобное; вторая — свинец; третья — сплавы на основе вольфрама (ВНЖ и др.). Как базовую (наиболее востребованную и широко применяемую) можно рассматривать первую группу. Тот же «Кастма- стер» в оригинале латунный, в не оригинале чаще железный. И большинство мини-пилькеров, которые можно купить в магазине, сделаны из чем-то покрытого железа. Свинцовые — больше кустарного или полукустарного изготовления. А вот вольфрам — материал не копеечный, поэтому вольфрамовые пилькеры в каждом ларьке не продаются, но при желании найти их реально. И один-два таких иметь в коробочке точно не помешает.

А нужен ли пилькер вообще?

В самом деле, зачем нам пилькер (металлический джиг), если есть «просто джиг», который и дешевле, и можно как «незацепляйку» исполнить? Ответ таков: в ряде случаев на металлический джиг удается поймать намного больше, чем на джиг резиново-поролоновый. Понятно, что для применения пилькеров требуются определенные условия: общий типаж водоема, характер дна, цели рыбалки по видам рыб. Пилькерная рыбалка предполагает следующее: большая вода, средние глубины, дно с минимальным количеством мусора, чаще лодка, чем берег, окунь, жерех и судак, реже — что-то еще.

Чем пилькер лучше той же «поролонки»? А тем, что при равной массе дальше летит и в силу срединного или чуть сдвинутого к хвосту центра тяжести не так быстро «проваливается» вниз, что часто бывает очень важно. Средними я называю глубины от 2 до 5- 6 м . Большие глубины — это сфера применения «поролонки» (с весьма тяжелой головкой) и других подобных приманок.

Часто решающим оказывается свойство пилькера «улетать дальше всех».

Очень показательной в этом плане была одна поездка на Горьковское водохранилище, под Юрьевец. В тот год на прилегающей акватории было много жереха, который сбивался в «котлы». Но с начала сезона его уже так затерроризировали, что жерех стал придерживаться определенного «радиуса допуска», ближе которого или просто не подпускал, или подпускал, но ни на что не клевал. Причем создавалось впечатление, что жерех чуть ли не рулеткой отмеривает положенные метры. По тихой воде получалось ровно 80. Подойдешь ближе — шансов поймать нет. Важно было не нарушить этот самый «радиус» и забросить дальше. У меня была при себе довольно бросковая снасть — длинное удилище, тонкий шнур. Но даже «трех-четвертной» ( 21 г ) «Кастмастер» летел максимум на эти самые 80 м . Однако в коробочке нашелся пилькер, исполненный по принципу того же «среза», но более узкий и брусковатый, массой около 30 г . Замена приманки прибавила примерно 15 м к забросу. И жерехи стали ловиться один за другим. Замечу, что, оценивая на глаз дальность заброса, мы обычно склонны преувеличивать реальные цифры. Гораздо точнее, с погрешностью всего плюс-минус пара метров, можно определить дальность следующим образом. Забрасываем, выбираем слабину — если траектория не очень высокая и нет значительного бокового ветра, то обычно это оборота три. А затем просто считаем обороты катушки. И умножаем полученное значение на «выборку» шнура за один оборот. Последний параметр иногда указывают для конкретной модели катушки в каталоге, но вернее будет измерить его самому при заполнении шпули примерно для половины длины заброса. На тонком шнуре и при бросковом удилище отправить унцовый пилькер за сотню метров — не проблема.

Наконец, еще один аргумент в пользу пилькера, скорее субъективный, причем эта субъективность зависит от того, какую рыбу собираются ловить. Казалось бы, условия допускают в равной мере применение как металлического джига, так и «резины» на головке, но хищник — окунь, а тем более жерех — явно отдает предпочтение металлу. Разумеется, так бывает не всегда, но достаточно регулярно.

Все спиннинговые приманки принято делить на те,что в основном предназначены для поиска хищника, и те, которые рассчитаны на результат, когда рыба уже найдена. Пилькеры в данном контексте выступают как два в одном. Они в силу своей сверхдальнобойности — прекрасные поисковики, но эти приманки настолько хорошо хватают хищники, что менять их на что-то еще более «съедобное» особого резона нет.

Наиболее типичная пилькерная акватория — это широкий плес большого водохранилища. Вверх и вниз по течению большая вода теряется где-то за горизонтом, а от берега до берега — порядка 5- 10 км . Разумеется, у нас есть помощники в лице чаек и крачек, но птицы, во-первых, реагируют не всегда, во- вторых, они вовсе не обязательно обозначают компактный «котел». Часто чайки барражируют над участком акватории размером, скажем, 1,5×3 км, это указывает на то, что здесь может быть перспективное место, а дальнейшее — уже дело рыболова.

Если нет никаких акцентированных «птичьих» подсказок, то схема действий примерно следующая. При слабом ветре ложимся в дрейф, при значительном — периодически (с задержками минут по десять) встаем на якорь, забрасываем пилькер во все стороны и, варьируя технику проводки, проверяем разные горизонты воды. Направление, с которого была хотя бы одна поклевка нормальной рыбы, облавливаем тщательно и, если шли плавом, опускаем якорь. Под «нормальной» рыбой я понимаю ту, что проходит по «размерному цензу». Если попался, к примеру, 100-граммовый окунь или 300-граммовый жерех, то можно с большой долей уверенности предположить, что и вся прочая рыба в этой стае будет примерно такой же величины, и тратить на нее время нет никакого смысла. Если по ходу перемещения попадается что-то типа переката, русла затопленного ручья и т.д., то здесь имеет смысл задержаться независимо от того, были ли поклевки на первых проводках или нет. Все-таки из-за большой дальности заброса мы имеем вокруг лодки доступную облову зону около 200 м в поперечнике, и даже если в лодке два-три человека, походя просто не успеваем ее эффективно обловить. Хищник часто в таких местах с рельефом держится очень компактно, и забросы всего лишь на плюс-минус 20 м от направления, с которого следуют поклевки, оказываются холостыми.

При ловле окуня самый большой успех пилькерной рыбалки нас ожидает, если удается найти большую стаю, в которой средняя масса рыб — от 500 г и более, и всю ее переловить. Последнее весьма условно, потому что в наши дни принято окуней отпускать, и некоторых из них случается поймать дважды за одну рыбалку. Но сейчас речь идет о тех преимуществах пилькера, благодаря которым удается системно ловить крупного стайного окуня. Особый интерес представляют те стаи, которые не перемещаются, а крутятся на месте. Обычно они бывают привязаны к какому-либо рельефному образованию, например к подводной гряде с ракушечником. Можно спокойно встать на саму гряду и, прокидывая ее пилькером на большом протяжении, таскать одного окуня за другим. С жерехом получается иначе. Его достаточно часто удается поймать забросом по одному конкретному всплеску. Окуня, правда, тоже, но его скорее можно выловить на какую-то из поверхностных приманок, а не на пилькер, поэтому речь идет о несколько иной ловле и ином масштабе расстояний. Жерех чаще ловится или в «котле», или «по площадям». С «котлом» все более или менее понятно: главное — не распугать жереха, подойдя слишком шумно или близко. С «площадями» несколько сложнее и разнообразнее. Тут оправданны две тактические схемы: или ждать всплеска или серии всплесков, которые могут случиться в произвольном месте, или беспрерывно бросать «в никуда», то есть вправо, влево, под разными углами вперед и назад. В любом случае важна техника подачи приманки. Это в «котле» среди жерехов очень велика конкуренция, поэтому добросил пилькер до «кипящей» воды, его тут же и «съели», а вот когда жерехи рассредоточены, правильная проводка решает если не все, то многое.

Анимация «железного джига»

Мы все привыкли к «русской джиговой ступеньке», и применительно к поролону или силикону с головкой нам ее в 90% случаев хватает. Есть еще, конечно, микроджиг и «техас». При этих, близких к нашему джигу, разновидностях оснастки в ходу и альтернативные способы анимации, предполагающие работу не только катушкой, но и удилищем. А как обстоит дело с пилькерами?

Применение приманок этого типа предполагает большее разнообразие в технике проводки, чем той же «поролонки». Точнее, выбор техники анимации металлического джига зависит от вида вылавливаемого хищника и условий, в которых это происходит.

Проще всего с судаком и бершом. Я не замечал, чтобы при ловле этих рыб с переходом от классической «ступеньки» к чему-то другому результативность менялась в лучшую сторону. Единственный момент, способный вызвать несколько негативную реакцию, — это не самый четкий контроль дна. Если «поролонка» благодаря максимально смещенному вперед центру тяжести позволяет отчетливо отслеживать момент касания грунта, то пилькер, погружающийся наклонно хвостом вниз, дает менее резкое провисание шнура при падении приманки на дно, и следить за проводкой, особенно в ветреную погоду, бывает сложно. Но напомню, что пилькер летит дальше, поэтому решайте сами, что для вас важнее.

С жерехом бывает по-всякому. Я когда- то придумал прижившийся потом термин «пелагическая ступенька». Это как раз больше всего касается жереха. Забрасываем, даем пилькеру утонуть в течение нескольких секунд и начинаем проводку по типу «несколько оборотов — пауза». Варьируем скорость этих оборотов, их число в каждой серии и продолжительность пауз. Здесь все куда как менее шаблонно, чем в донной «ступеньке», то есть сочетание трех данных параметров может быть весьма произвольным. Но это не значит, что можно выполнять ступенчатую проводку где-то вполводы абы как и на числе поклевок это не отразится. Отразится конечно же. Поэтому важно выбрать максимально эффективный рисунок проводки.

Отчасти это делается по наитию, но все же в значительной мере схема проводки выбирается осознанно. Осуществляется она примерно так. Первый (а возможно, также второй и третий) заброс делаем почти наугад, но проводку выполняем чисто донную — надо оценить фон глубин. Даем пилькеру после заброса опуститься примерно на половинную глубину и начинаем вести его в среднем темпе с небольшими (редко более секунды) остановками. Число оборотов между остановками делаем разным: когда три, когда шесть. Еще пара проводок в таком режиме, затем что-то меняем. Например, не делаем паузы после падения приманки в воду, а начинаем проводку сразу и в более быстром темпе. Время от времени снова проводим пилькер чисто донной «ступенькой» — знание рельефа, который вокруг нас, очень важно.

На какой проводке и в какой ее фазе произойдет поклевка, надо подмечать максимально точно, чтобы в дальнейшем сместить акценты. Но в целом закономерность такая: чем холоднее вода, тем чаще жерех берет пилькер не на прямой проводке, а на погружении, то есть во время паузы. И по холодной (до 13-14°) воде много поклевок бывает внизу, на чисто донной «ступеньке».

Если ловим жереха с заякоренной лодки на значительном течении, то при забросе в поперечном направлении иногда более высокий результат дает анимация с участием удилища. Мы не просто делаем несколько оборотов катушкой, а еще и подбрасываем пилькер над дном. После каждого такого подбрасывания он идет ко дну и одновременно по течению.

В ловле окуня роль удилища в процессе проводки бывает более существенной. Здесь себя оправдывают не только выраженные подкидывания, но и всевозможные легкие подергивания, делающие рисунок анимации более похожим не на «ступеньку», а скорее на тви- чинг. Если не приглядываться, то со стороны может показаться, что мы ловим на воблер-минноу, а не на пилькер. Хотя, с другой стороны, можно ограничиться все той же чистой «ступенькой». Возможно, мы и проиграем в итоговом улове, но отнюдь не катастрофически.

Странности пилькерной поклевки

Не знаю почему, но окунь берет пилькер очень жадно. По аналогии со «съедобной резиной» тут впору начать говорить и о «съедобном металле». Это, понятно, шутка, но то, как мы это все ощущаем, и в самом деле вызывает подобные ассоциации. Происходит все примерно так: забросили пилькер; дали ему заглу- биться; начинаем проводку; чувствуем один тычок; через пару метров — другой; потом окунь вроде садится, но сходит; останавливаем пилькер, и создается впечатление, что его там кто-то «жует»; подсекаем — сидит! Что-то подобное бывает почти на каждой проводке. Продолжаться это может от пяти минут до получаса и более, пока стая не иссякнет или не разбежится.

Жерех редко когда «по-окуневому» теребит пилькер. Но его поклевки на приманки этого типа тоже бывают довольно разнообразными. Очень характерен тычок сразу после остановки. Судя по всему, жерех успевает пристроиться позади пилькера на горизонтальной фазе проводки, а как только мы прекращаем подмотку, тут же следует атака.

Немало поклевок бывает не сразу после остановки, а после второй-третьей секунды, когда приманка уже успевает провалиться на пару метров и более. Это характерно для так называемых «глубоких котлов», образующихся чаще весной и в середине осени. Часто жерех «приклевывается». Такое явление знакомо многим по ловле голавля или язя на крэнк или «вертушку». Ощущения похожие. Мы ведем пилькер в толще воды, без остановок или с редкими короткими паузами, и вдруг приманка «спотыкается», то есть за что-то слегка задевает. Подобное может случиться еще раз, прежде чем последует полноценная поклевка, что называется, «взаглот». Она может, впрочем, и не последовать, но жерех явно где-то рядом, поэтому надо, не мешкая, снова забросить в том же направлении. Почти в каждом четвертом случае такого жереха удается доловить. А у судака с бершом все банальнее: ощущения от поклевки на пилькер почти те же, что и на поролон. Тюк! Подсечка, сидит.